稻田综合种养研究进展及其在贵州省的发展现状

岳 勇,张书海,董响红,王桢璐

(贵州大学 动物科学学院/高原山地动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室,贵州 贵阳 550025)

稻田综合种养是基于水稻种植下养殖高等水生经济动物(鱼、虾、蟹和鳖等)的生态循环农业发展模式[1],其种养模式主要为稻鱼、稻虾、稻蟹、稻蛙、稻鳖、稻螺和稻鳅共生等种养模式。贵州省位于我国大西南东南部,地处云贵高原,境内地形地貌复杂,山峦起伏,高山峡谷交错分布,92.5 %的土地是山地及丘陵[2]。限于地理环境条件的制约,贵州地区的种、养殖发展十分缓慢,故贵州素有“天无三日晴,地无三尺平,人无三分银”之称。21世纪以来,为实现全面脱贫攻坚,助力乡村振兴,帮助农民增产增收,稻田综合种养新型种养殖模式陆续在我国农村推广开来。本文以稻田综合种养模式为研究对象,综述了稻田综合种养的发展进程,以及在种养殖过程中所面临的问题,同时探讨了稻田综合种养模式在贵州省持续推广的可行性,以期为贵州省水稻种植、水产养殖及其种养殖模式提供理论参考,寻求出适合我国农村发展的新型稻田综合种养殖模式,助力我国乡村振兴战略下西南地区农村的高质量发展。

1 稻田综合种养在国内外的发展进程

1.1 稻田综合种养的发展

稻田综合种养是在水稻种植基础上将水稻种植和动物养殖相结合,通过物种间互惠共生和资源的互补利用,达到提升土地利用效益、增加经济产出并改善稻田生态环境的目的[3],其广泛分布于亚洲一些国家和地区[4-5]。国外稻田综合种养的开展主要流行在世界重要的产稻地区,主要模式是稻鱼兼作和稻鱼轮作,以泰国、印度尼西亚、日本、菲律宾等国家和地区相对较发达。泰国在1850年开始进行稻田综合种养相关的养殖,主要在稻田中养殖鲤鱼[6];印度尼西亚在1860年开始利用稻田养鱼,采用稻鱼间作与轮作方式养殖鲤鱼[7];日本的稻田种养始于1884年的稻田养鲤,菲律宾科学养殖稻鱼始于1974年[8]。其他各国也逐步在开展与稻田种养相关的养殖试验。

相较而言,我国稻田种养历史悠久,已有2000多年的相关记载,是世界上最早进行稻田养鱼的国家[9]。新中国成立后我国稻渔发展经历了4个发展阶段:传统稻渔的恢复和探索期、稻渔共作的快速发展期、稻田综合种养综合推广期,以及稻渔新模式的创新期[10]。现阶段,我国各地开展的稻田综合种养模式多数正处于综合性发展期,开展更深层次的稻田综合种养研究有助于在我国广阔的农村地区快速、高质量的发展稻田综合种养殖模式。

1.2 稻田综合种养模式推广带来的分歧

稻田综合种养,其本质是想通过提升水稻与水产经济动物之间的生态效益,从而提高单位种植土地面积内的经济产值,获得更高的经济效益,进而获得更高的社会效益。

目前,在稻田综合种养的相关研究中,主要存在两种观点,一是认为稻田综合种养模式优于水稻单一种植;国外学者Ahmed等[11]认为,在资源利用、生产力以及所生产水稻的质量和数量方面,稻田综合种养优于水稻单一种植,并提出通过增加农业系统的投入可以实现更高的水稻产量。Berg等[12]认为稻田种养是一个人工生态系统,以水稻为中心,稻田里其他的生物与水稻形成共生关系,这种共生关系既有互利共生,也有竞争共生,该模式有利于稻田生态系统中水稻的生长。而另一观点则认为,开展稻田综合种养,会严重压缩水稻生长空间,造成水稻减产。国内学者彭翔等[13]的研究表明,相比水稻单作,稻田综合种养模式下的水稻穂数和穗粒数分别降低1.6 %~7.4 %和0.0 %~9.3 %,其结果中有59 %的实验样本量表明稻田综合种养水稻产量低于水稻单作,作者认为,稻田综合种养在一定程度上影响了水稻分蘖的发生,降低了水稻产量。而国外学者Vromant N等[14]研究认为,稻田综合种养方式对水稻产量没有任何影响,水稻的产量受水稻品种、温度、灌水量、光照等多种自然因素和人为因素的共同影响,单一增加变量并不能影响到水稻的产量。

1.3 稻田综合种养模式持续推广可行性

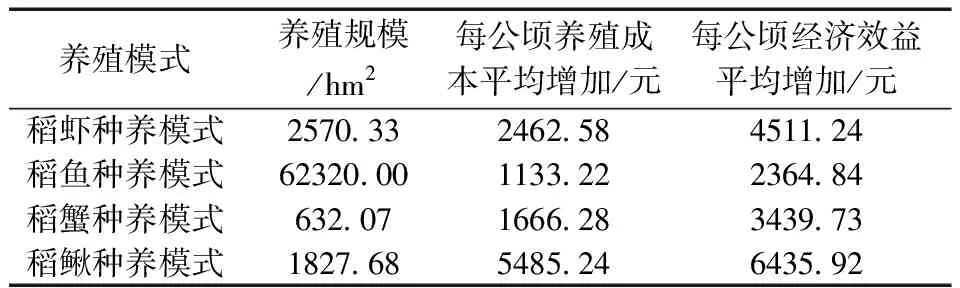

近年来,我国稻田综合种养发展迅猛,2020年我国稻田综合种养面积已达226.67万 hm2,约占水稻种植总面积的7 %[15]。现有的研究结果间的分歧给稻田综合种养进一步的推广应用带来了不确定性。目前而言,稻田综合种养模式作为一种助农的手段,在实现帮助农民增加收入的同时,契合时代“绿色循环可持续发展”的主题,在国家政策的扶持引导下,稻田综合种养得以蓬勃发展。但在未来讲究高效高收益种养殖的前提下,稻田综合种养模式并不能满足我国农业的种养殖需求。国内外对稻田综合种养的研究主要集中在经济效益、生态效益和社会效益等方面。在经济效益方面,基于单一土地面积有了更多产物的产出,稻田综合种养模式具有了更高的经济产出[16]。表1的数据表明,相较于水稻单一种植,稻田综合种养各种养模式均带来了更高的经济效益,基于水产经济动物的价值,稻鱼、稻虾等高产出动物占据了主要种养位置。在生态效益方面,稻田综合种养相较于水稻单一种植,综合生态效益相对明显于水稻单一种植[17-20]。而在社会效益方面,现阶段稻田综合种养殖模式只能改变我国广大水稻单一种植的农村现状,并不能从本质上解决我国农村土地稻田产值普遍偏低的问题。

表1 稻田综合种养主要模式下的经济效益[13]

2 稻田综合种养主要养殖模式的相关研究

稻田综合种养发展至今以来,已由最开始的稻田养鱼,演化为稻田养虾、稻田养蟹、稻田养蛙等多类种养模式。

2.1 稻鱼种养模式的相关研究

中国稻田养鱼历史悠久,早在东汉末年的《魏武四时食制》已有明确记载:“郫县子鱼,黄鳞赤喂,出稻田,可以为酱”[21]。关于稻田养鱼技术的发展,我国稻田养鱼可划分为3个阶段:传统稻田养鱼时期、稻田养鱼探索发展时期、现代稻鱼综合种养时期[22-23]。在稻鱼共生种养技术的研究中,王华等[24]研究发现,稻田养鱼区水稻早稻分蘖率为111 %,比对照高20.30 %,成穗率为71.30 %,比对照高2.90 %,每穗实粒数比对照多7.7粒,空壳粒较对照低1.60 %,实际产稻谷4023 kg/hm2,比对照增产15.80 %。在“稻-鱼”模式下,基于鱼类的生长环境和漫长的生长周期,需保证稻田里水位的高度保持在6~18 cm[25],有研究表明,水稻增产的部分原因,或与稻田水的保有量多少有关[26]。而水稻属春播秋收一年一季作物,在水稻6个月的生长期结束,“稻-鱼”模式下的鱼基本还处于性未成熟阶段。该模式下,稻花鱼的捕捉,会极大程度的造成水稻稻粒的脱落,造成水稻收获时减产[27]。在生产实践中,稻田养鱼带来的收益远不如池塘养鱼,且耗费人力物力财力,不能带来稳定的经济增长效益。现阶段,多数学者认为,稻田养鱼是种植业和养殖业的有机结合,具有生物除虫、除草以及中耕施肥等多种生态功能,可在一定程度上代替和减少化肥及农药的使用量,减少环境污染,生态效益和经济效益明显[28-31]。

2.2 稻虾种养模式的相关研究

我国的稻虾综合种养源于2001年湖北省潜江市农民刘主权的自主创新尝试出的“稻虾连作”模式[32]。综合来说,稻虾综合种养模式具有较高的综合效益。从生态效益方面,稻虾综合种养对区域上水稻产量和稻米品质的作用效果缺乏定量化的文献研究[33-37]。刘全科等[38]的稻虾种养模式试验结果表明虾的摄食能够有效控制稻田中杂草的生长,使稻田主要杂草数量显著降低,稻田杂草数量得到有效控制,既能提升水稻的生长竞争优势,又能促进虾增产提质。在春播时节将小龙虾置于稻田中任其生长,小龙虾可很好地除去稻田中的杂草为水稻提供有机肥[39],这和管勤壮等[40]研究结果一致。袁家富等[41]认为长期稻虾种养模式下能够提高土壤中氮肥利用效率,增加水稻产量的同时提升虾的品质。相反地,车阳等[42]研究结果表明在“稻-虾”共作种养模式下水稻产量比水稻单一种植降低了4.95%~5.80%,基于小龙虾喜好掘穴打洞的生活习性,易破坏稻田田埂,造成稻田保水量流失,保水量流失易影响水稻正常生长。倪明理等[43]研究提及龙虾属杂食性生物,在啃食稻田杂草的同时,也极易啃食水稻的根系,造成水稻减产。龙虾的生长周期短,和水稻生长周期并不同步,在捕获成熟期龙虾时,人为因素极易破坏水稻的生长,造成水稻穗粒数的减少[44]。在进行稻虾种养的模式下,保证水稻不减产的情况下去平衡虾的养殖,是稻虾下阶段发展需要面对的问题。

2.3 稻蟹、稻鳅等其他种养模式的相关研究

目前稻田综合种养模式主要以稻田养鱼和稻田养虾为主。我国的稻田综合种养模式中,稻虾共作占比为47.70 %、稻鱼共作占比为41.40 %、稻蟹共作占比为5.94 %,稻鳖、稻蛙、稻螺和稻鳅等其他模式总占比不足5 %[45]。分析其原因,一是鱼、虾在水产经济动物中,占据主导地位,经济价值高,效益明显。二是随着我国人民的生活水平的提高,吃鱼、吃虾的人数占比逐年增高,鱼虾占有非常广阔的市场。而其他种养模式下的养殖动物,在稻田综合种养过程中带来的经济效益低,且很难规模化养殖,所以至今发展缓慢。

3 贵州省稻田综合种养发展面临的难题

3.1 种植面积受限,规模化养殖困难

贵州位于中国西南部,其山地面积占全省总面积的75.1 %,丘陵占23.6 %,平地仅占1.3 %[46]。贵州地区地处云贵高原,地理环境多以丘陵山地为主,地形崎岖不平,可用耕地面积小,广泛分布的喀斯特地貌,使地表水容易转化为地下水,导致地表水缺乏,影响农作物生长,石灰岩地区土层比较薄,容易发生水土流失,导致土地贫瘠。山体多且大,地理环境的复杂性伴随着植被的多样性,森林覆盖率极高,以及气候以温暖潮湿天气居多,导致土壤肥力不够[47]。贵州的水稻种植主要是在水田里进行。受气候条件影响只能一年一种,且耕地多为梯田种植为主,开展种植手段比较原始,基本依靠农耕和小型农机,无法开展大型机械种植,很难形成规模化的大型化种养殖。

3.2 种养殖模式发展晚,仍处于探索阶段

贵州省湄潭县自2008年起逐步实施稻田综合种养,通过强化基础设施、推广先进技术、加大资金扶持、完善支撑服务体系等措施,大胆探索、积极实践,取得了显著成效,形成了典型的“湄潭模式”[48]。2010年,遵义市开始推广稻田养殖青田鱼,种养殖面积达10 017亩,23镇92村3303户参与其中。2016年,铜仁市重点在松桃、碧江等区县实施稻虾综合种养,共实施乡镇98个,累计发展稻田养虾面积38 554亩[11]。2018—2021年贵州综合种养殖面积及水产品产量如图1所示。在稻田综合种养发展模式下,养殖技术要求不高,但农田改建是一个前期投入较大的工程,总体而言,稻田综合种养处于一个尴尬的地位,介于水稻种植与池塘养殖之间,只能带来稍高于水稻种植的经济价值产出,却远达不到池塘养殖的经济效益,这就让稻田综合种养不具备经济投资条件。加之,贵州省农田在早期分配时多分散,土地不集中[49]。开展稻田综合种养大多以户为单位,多数在自家的耕地上进行种养殖,存在种养殖条件艰难、没有有效的防逃设施、种养殖规模小等问题。换言之,稻田综合种养模式下的鱼、虾、蛙、蟹商品率不高,经济效益不明显。

3.3 种养户劳动力水平不够,种养效益不明显

我国城镇化建设以来,农村青壮年劳动力大批量进城务工,我国农村只剩下老龄人口劳动力,再加上近年来人口老龄化问题日益严重,农村地区劳动力锐减[50]。贵州省作为西南相当贫困地区,每年更是有大批的劳动力东输到东部沿海和南部沿海地区。本质是,我国农村地区种地并不能维持一家人的生计,不得不迫使年轻人口背井离乡,从事其他的体力劳动。稻田综合种养模式,作为一种在水稻单种基础上发展而来的生产方式,只能稍微改善农村的生活水平,而在贵州省从事稻田综合种养的多为留守农户中的大龄人口。在种养殖过程中,种养户受教育程度不高,化肥、农药和渔药过多的使用导致种养收成不佳[51]。现今,稻田综合种养模式下,水生经济动物的经济价值显著高于水稻价值[52],极易造成诸多种养户在种养的过程中,以养殖经济动物为主,忽视甚至抛弃水稻的生长,而水稻是我国的主要粮食作物之一[53],保证水稻的增产增收亦是国民发展的重中之重。当前关于稻田综合种养的争论,还是在于稻田综合种养,以稻为主还是以“渔”为主[54-56]。现阶段,随着旅游业的进一步发展,生态渔业有望成为稻田种养下一步发展的方向,目前不少农户充分利用稻渔与旅游业相结合这一特点,因地制宜发展农家乐和休闲观光渔业。农家乐的兴起为稻花鱼带来了销路,给当地农民带来了收益;稻田综合种养的实施,为我国农村增加了一道亮丽的乡村旅游风景线[57],也为我国农村稻田新型种养模式发展探究出了一条新出路。

4 总结与展望

稻田综合种养作为生态循环农业的一种新发展模式,将单一种植水稻发展为“稻鱼”、“稻虾”、“稻蛙”、“稻鳅”等多种共作模式。从经济效益来说,该发展模式值得大规模推广。生态效益方面,目前多数研究表明稻田综合种养模式为种养双方带来的生态效益相对明显,营养层级的增加促进了稻田生态系统的能量循环,鱼、虾、蟹等水生动物的引入,加长了该生态系统的食物链长度,加深了整个生态系统的能量利用效率。而从现实的生产实践来看,“稻鱼”、“稻虾”等模式下,对水稻的生长的积极影响有限,且在种养户种养过程中易形成“轻稻重渔”的现象。在综合种养模式下,鱼病、虾病防治较为困难。稻田综合种养模式下的鱼,是否完全绿色无毒无公害,且养殖出来的水产品是否具有良好的消费市场,这些都缺乏定量化的研究。现有结果为稻田综合种养的进一步推广应用带来了不确定性,更让对稻田综合种养模式开展更深层次的研究有了更深的意义。在讲究科学、数据化工厂养鱼的现阶段,仅依靠原始稻田开展养殖的模式是否还能继续下去,这成了稻田综合种养下一阶段必须思考的问题。

——稻鱼鸭共生复合系统