数字基础设施对产业升级的影响机制研究

李斯林 余红心 武文博 戈盈凡

摘 要:数字基础设施作为新一轮基建投资的重点,对中国产业转型升级具有至关重要的作用。利用熵值法测算2013—2020年中国内地30个省份的数字基础设施建设水平,基于数字基础设施的“恩格尔效应”和“鲍莫尔效应”,分析其对产业升级的作用机制,并进一步检验数字基础设施对“鲍莫尔成本病”的影响。结果表明,数字基础设施能够显著推动地区产业升级,且对中部地区的作用效果最为显著,西部地区次之,东部地区最弱;在数字基础设施对产业升级的影响过程中,“恩格尔效应”和“鲍莫尔效应”仍是主要影响因素;数字基础设施在推动产业结构服务化的同时,提升产业总体生产率,从而缓解“鲍莫尔成本病”的影响;数字基础设施通过增加居民人均消费支出,促进产业结构服务化,但对产业生产效率的提升作用并不明显。研究结论可为中国新一轮基础设施建设提供策略参考。

关键词:数字基础设施;产业升级;恩格尔效应;鲍莫尔效应

DOI:10.6049/kjjbydc.2022090691

中图分类号:F264

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2023)12-0099-09

0 引言

随着中国数字经济发展提速,产业数字化进程加快,数字技术对工业、服务业的渗透率不断提高,对5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等数字基础设施的需求日益增加。完备的数字基础设施不仅是数字技术的主要载体,也是数字经济发展的前提。在繁荣数字经济、实现经济高质量发展的重要关头,中国加快产业结构调整与优化的任务十分紧迫,同时对基础设施的需求也随之发生结构性转变[1]。一个国家的最优产业结构是随着经济发展、要素资源禀赋改变而变化的,而每种特定产业结构都要有与之相适应的配套基础设施。随着中国产业结构升级进程加快,传统基础设施恐难以承载其发展需要。产业升级与发展速度不仅取决于要素禀赋结构的改进速度,还取决于基础设施是否得到相应改善[2]。

数字基础设施作为支撑数字经济的底层物理基础,能够带动新型产业和业态发展,为传统产业高质量发展提供技术保障[3]。数字基础设施与传统基础设施都能推动产业转型升级,但不同之处在于,前者的技术进步方向并不一定偏向传统制造业。“鲍莫尔效应”和“恩格尔效应”作为推动产业升级的主要驱动力,其核心动力来源是技术进步。当经济处于发展阶段时,产业间技术进步差异会引起社会就业人口由第一产业逐步向第二、三产业大规模转移,进而实现产业结构服务化。受到技术进步偏向的制造业比重下降可能导致社会整体生产率降低,从而使得经济增速放缓,但在数字经济背景下,服务业比重上升并不必然导致经济增速下滑[4]。江小涓和羅立彬[5]基于数字经济时代与中国巨大市场规模相契合的角度,认为中国服务经济的发展潜力和空间巨大;Pugno[6]提出,服务业的繁荣会加快人力资本积累速度,进而带动经济整体提速。因此,在数字基础设施建设影响下,服务业生产效率得到极大提升。那么,“鲍莫尔成本病”现象是否有所缓解?基于此,本文选取2013—2020年中国省级面板数据,实证分析数字基础设施对我国产业升级的影响及机制,并进一步探究以下问题:①在数字基础设施对产业升级的影响机制中,“恩格尔效应”和“鲍莫尔效应”是否仍为主要影响机制?②数字基础设施通过“鲍莫尔效应”推动产业结构服务化的同时,能否通过提升社会总体产业生产率缓解“鲍莫尔成本病”的影响?尽管诸多学者认为数字技术的广泛应用可以有效降低“鲍莫尔成本病”的负面影响,但鲜有研究从实证出发证明这一观点。

本文主要从以下方面对现有研究进行拓展:第一,将数字基础设施作为主要解释变量,探究其对中国产业升级的影响及作用机制。虽然已有文献探究了数字经济或基础设施对产业升级的影响,但对数字基础设施的理论与实证研究仍相对较少。第二,从“恩格尔效应”与“鲍莫尔效应”出发进行机制分析,并实证验证居民消费、居民收入以及高技术产业创新的中介效应。第三,证实数字基础设施对缓解“鲍莫尔成本病”起到一定作用,为加强数字基础设施建设的策略制定提供参考依据。

1 理论分析与研究假设

已有关于产业升级的研究主要从以下视角展开:价值链升级、产业结构调整以及产业技术升级。价值链升级是指跨部门升级,即厂商横向跨越到其它新部门[7],以微观研究为主,主要探究如何提高供应商在全球价值链所处位置以及如何在行业内实现工艺或产品升级。产业结构升级是指产业结构效率由低级状态向高级状态的动态演变,主要表现为某一地区第一产业向第二、三产业演变的过程,象征着一国经济主导产业的更替。干春晖等[8]认为产业结构变动包括两个方面:一是由于各产业技术进步速度不同以及在技术水平、技术吸收能力上的差异,使得各产业增长速度不同,从而导致该地区产业结构发生变化;二是在不同发展阶段,国家的发展要依靠不同主导产业推动,主导产业更替实质上就是一国产业结构的改变[9]。产业技术升级是指受益于新技术的应用,企业或行业劳动生产效率得到大幅提升,是一种通过实际产业技术和生产效率度量产业升级的方法,而不仅限于衡量三次产业相对规模的变化[10]。

随着数字技术在各行业的广泛应用,在供给端催生出新的信息技术产业,成为新的经济增长点,通过对传统应用产品和业务进行技术革新,并通过企业间与产业间的网络互联,实现技术创新扩散[11],提高企业生产效率,从而解放更多劳动力投入到新的生产活动中,提高服务业比重。同时,在需求端,数字基础设施支撑移动支付、平台经济、共享经济等新型商务业态,释放消费者的潜在需求并改变居民消费结构。数字基础设施作为支撑数字经济的底层物理基础,不仅改变了以往的商业和交易模式,且相较于传统基础设施而言,保留了准公共品的作用[12]。受益于数字产品的低边际成本属性,数字基础设施能够强化自身的非排他性,使其更具有“公共品”特征,外部效应得到极大强化[13]。可见,与传统基础设施投资相比,新一代数字基础设施更有利于提高资本和劳动生产率,从而加速资本密集型产业对劳动密集型产业的替代过程,促进产业转型升级。因此,本文提出如下假设:

H1:数字基础设施能够有效推动地区产业升级。

1.1 恩格尔效应

产业升级的主要动因来源于“恩格尔效应”和“鲍莫尔效应”。其中,“恩格尔效应”是指当收入水平越来越高时,消费者对低端商品的需求将逐渐达到饱和状态,转向更高品质、更有创意的商品(高技术产业、现代服务业等),拉动劳动力和资本向非农产业部门转移。“恩格尔效应”强调不同产业部门的产品受需求与收入弹性影响。随着需求与收入弹性较大的高质量、创新性产品需求不断增加,而消费是生产的目标和终点,消费结构直接决定产业结构[14],相关行业就会成为主要行业,这就使得高质量、高附加值的产业在国民经济中占比不断提高,推动产业结构转型升级。

通过梳理现有文献发现,人均消费支出增加意味着居民消费需求和层次的提升。消费需求结构变动引发消费升级,是引领产业升级的重要动力[15],并通过“恩格尔效应”促进制造业和服务业的高端化与现代化[16],提升现代服务业在产业结构中的比重,推动产业结构向服务化转型的进程[17]。居民可支配收入提高通常意味着生产效率的提升,也是产业升级的另一种表现形式。收入水平的提高不仅能够促进消费支出,还将扩大社会资本投资,推动金融结构市场化[18],降低企业融资难度,有利于企业降低生产和研发成本。

相比于传统基础设施,数字基础设施更有利于互联网的广泛应用,能够大幅降低信息传播成本[19]。对于劳动者而言,受益于技术经验在平台上的传播与分享,对新技能的掌握和新知识的累积速度加快,从而增加劳动者的就业选择,提高劳动生产效率,有利于劳动者收入水平的提高;对于企业而言,互联网的广泛应用会降低劳动力培训成本,有利于企业收入水平的提高。随着数字技术的发展,数字化可以为居民提供网络信贷服务,极大缓解居民的消费约束。同时,伴随着各类数字化平台和场景的应用,居民购物更加便捷,消费选择更加多样化,从而充分释放居民的消费潜力[20]。在“恩格尔效应”作用下,数字基础设施从消费端带动生产端,推动产业升级。因此,本文提出如下假设:

H2:数字基础设施通过提高居民可支配收入驱动地区产业升级。

H3:数字基础设施通过增加居民人均消费支出驱动地区产业升级。

1.2 鲍莫尔效应

“鲍莫尔效应”由美国经济学家鲍莫尔于1967年提出,其假設经济体系中只存在“进步部门”和“停滞部门”,当两个部门对技术进步的获益不一致,即劳动生产率增长速度不一致时,受技术进步影响较大的“进步部门”(制造业)生产效率更高,推动劳动力工资水平的提高。为降低成本,企业会利用其它要素替代劳动力要素,从而加快劳动力流向“停滞部门”(服务业)的速度,同时带动生产率增长较慢的“停滞部门”工资提高。这种效应将使得“停滞部门”吸引更多劳动力,形成更多产出,进而改变产业结构。

当“停滞部门”对劳动力存在刚性需求,或者市场对“停滞部门”产品存在非完全弹性需求时,将导致“停滞部门”在经济结构中的比重提高,而服务业占比提高极有可能抑制经济增长[21],即产生“鲍莫尔成本病”。随着数字技术的发展,服务业生产效率得到大幅提升,可一定程度上缓解“鲍莫尔成本病”的影响。

在影响产业升级的众多因素中,技术进步的作用最为突出[22],由技术创新引起的需求变动和劳动生产率变化已被证实是影响产业结构变动的主要因素[23]。高技术产业以其高技术性、高创新性特点,成为推动产业转型升级的重要引擎[24],在地区经济发展中通常具备引领作用,牵动着大批上下游先进制造业与生产性服务业。利用高技术产业的创新产品和技术,对传统产业加以改造和渗透,提高传统产业各要素使用效率,进而推动区域产业升级[25]。由于高技术产业对人力资本要求较高,在工业物联网、5G基站、科技数据中心、资源共享平台等数字基础设施相对完善的地区,企业更容易吸引高质量创新人才加入。同时,企业可以依托网络平台更为便捷地获取市场信息,并通过共享技术、生产要素和人力资本等降低研发成本,缩减研发时间,促进技术转化与吸收[26],进而提高高技术企业创新效率和创新工艺,在创新驱动高技术产业升级时,也会带动整体产业升级(周霞等,2020)。

通常认为,传统技术进步和基础设施建设对提高制造业(“进步部门”)生产率更有帮助,但也使得服务业比重不断提高,拖累社会总体生产率。数字基础设施建设能够推动数字经济发展,并进一步提升高技术产业创新水平[27],这正是社会技术进步的一种直接体现。数字基础设施通过提高知识溢出效率提升各行业生产效率[28],同时带动大批上游高端零部件制造业及相关现代服务业发展,因而其对服务业生产率的正面影响甚至可能大于制造业,使得产业结构向服务化转型,进而从生产端直接促进生产效率提升。因此,本文提出如下假设:

H4:数字基础设施通过提高高技术产业创新产出驱动地区产业升级。

2 模型设定与指标选取

2.1 模型设定与估计方法

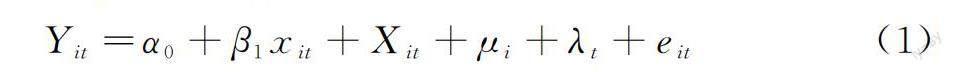

为检验数字基础设施对产业升级的影响,本文设定计量模型如下:

其中,Yit为被解释变量产业升级;xit为解释变量,是经过熵值法计算后得出的省级数字基础设施综合指标;Xit为控制变量,μi为省级层面的个体固定效应,λt为年份固定效应,eit为残差值。

2.2 指标选取与测度

2.2.1 被解释变量

本文被解释变量为产业升级,采用产业结构服务化(INDUSTRUC-1)和产业生产率(INDUSTRUC-2)进行测度。

现有文献对宏观层面产业升级的度量主要从产业结构和生产效率两个角度展开,如王玉[29]、孙伟增等[26]根据第一、二、三产业在GDP中所占比重赋予相应权重,从而构建产业结构升级指标,计算公式如下:

其中,i表示三次产业,ωi为产业i在GDP中所占比重。该指标可以很好地展现经济服务化过程,刻画劳动力从劳动密集型产业向资本密集型和技术密集型产业转移的产业升级与变迁过程,既能反映产业升级的结构性变化,又可以展现产业结构升级的总体效果。在产业结构向第三产业倾斜的进程中,指标数值逐步增大,指标数值越接近3,意味着产业结构升级水平越高。

然而,上述方法仅通过产业比值的变化刻画产业结构升级,存在一定缺陷。在衡量产业升级时不仅应考虑结构变化,还应当充分考虑产业升级过程中劳动生产率的提升。实际上,制造业生产效率普遍高于服务业,产业结构服务化很可能是由于“鲍莫尔成本病”所致,并非完全来源于社会生产效率的提高。为此,本文参考盛斌和赵文涛[30]的做法,将三次产业的劳动生产率与其在GDP中占比的乘积之和作为产业结构升级指标,以体现社会总体产业生产率,计算公式如下:

其中,LPi为产业i的劳动生产率。考虑到LPi是一个有量纲的指数,而ωi为无量纲指数,加权之后无法进行比较,为保证量纲的一致性,本文对LPi进行标准化处理,具体处理方法如下:

其中,LPis、LPif分别表示当年度工业化开始时期与工业化完成时期产业i的劳动生产率。本文参照钱纳里(1986)提供的数据,根据历年美国CPI指数,将1970年工业化开始时期与工业化完成时期的劳动生产率单位由美元换算成2013年(用于GDP平减的基数年份,当年度平均汇率为6.07人民币/美元)对应的人民币,具体数据见表1。

除上述比较常见的几种度量方式外,何姝和余军[31]将高技术产业增加值占GDP比重作为产业结构升级指标,但该指标仅关注高技术产业发展情况,未充分考虑其它产业,考察范围较窄。此外,干春晖等[8]认为,在信息时代,经济服务化是产业结构升级的一个重要特征,并将第三产业与第二产业产值的比值作为产业结构高级化的代理指标,用以反映经济结构的服务化倾向。但该指标并未考虑劳动力由农业向工业迁移的过程,相较于产业结构服务化指标缺乏一般性。同时,干春晖等[8]基于泰尔指提出产业结构合理化指标,用以度量产业间的协调程度。该指数认为,长期来看,经济将处于均衡状态,各产业的劳动生产率相等。但在现实中,这一现象并不明显,产业结构合理化指标成立的前提是需要满足各行业劳动生产率在长期趋于一致的稳定状态,但该假设忽略了各产业间、地区间以及劳动个体间的异质性,且不同行业间存在准入门槛,因而高技术行业和垄断行业的劳动生产率普遍高于其它行业,并不具备趋同性。因此,本文不把产业结构合理化指标纳入研究范围。

综合上述几种产业升级度量方式的准确性和适用性,且考虑到“鲍莫尔效应”的存在,产业结构服务化与三次产业整体生产率下降可能同时发生。鉴于此,本文将产业结构服务化(INDUSTRUC-1)作为主要研究指标,产业生产率(INDUSTRUC-2)用于稳健性检验和进一步分析,以检验“鲍莫尔成本病”现象。

2.2.2 解释变量

本文解释变量为数字基础设施综合指数(D-INDEX)。现阶段对数字基础设施测度的研究相对较少,大多集中于对数字基础设施的定性研究。鉴于信息基础设施、新基建与数字基础设施在概念上有共通之处,其度量方式对本文也有一定借鉴意义。何玉梅和赵欣灏[32]采用新型数字基础设施相关行业上市公司产值度量数字基础设施;钞小静等[33]通过检索各地区政府工作报告,汇总新型数字基础设施相关词汇,将词频占比作为代理指标;范合君和吴婷[34]利用多指标构建数字基础设施综合指标。

考虑到数字基础设施涵盖面较广,词频统计和上市公司产值替代均存在一定偏差。因此,本文在参考已有文献的基础上,充分考量物理数字基础设施、网络信息基础设施和设备运维等相关因素后,结合数据可得性与完整性,选取移動电话基站、光缆路线长度、宽带接入端口、域名数、网页数、IPv4地址数、软件业务收入7个指标,利用熵值法计算得到数字基础设施综合指数(D-INDEX)。

2.2.3 控制变量

结合已有研究,本文从以下方面选取省级层面的控制变量:①地区人均生产总值(GDP_PER),使用消费者价格指数进行平减处理,用于衡量地区经济发展水平;②地区总研发投入(RD),经由研发价格指数平减得到[35],研发投入的增加通常有利于创新产出,进而促进社会总体产业生产率的提升,同时有助于提升高技术产业在地区经济中的比重;③财政收支缺口(FISCAL),采用政府财政支出/财政收入测度,当比值为1时,表明收支平衡,大于1则说明存在财政缺口,地方政府实施扩张性财政政策,政府赤字将持续上升;④人力资本(H-CAPTIAL),采用在校大学生人数/总人口数表征,当劳动力受教育程度提高时,有利于高技术产业和生产性服务业发展,从而推动产业结构转型升级;⑤对外开放程度(OPEN),采用进出口贸易总额/地区生产总值衡量,通过与发达地区的中间品贸易,引进先进的技术和管理模式,进而促进地区产业生产率提升。

2.2.4 中介变量

结合前文理论机制分析,充分考虑“鲍莫尔效应”和“恩格尔效应”对产业升级的影响,本文选取居民可支配收入、人均消费支出以及高技术产业创新产出作为中介变量。变量的具体定义见表2,对部分年份缺失的指标值进行平滑处理。

2.3 数据来源与描述性统计

本文选取2013—2020年中国内地30个省份(西藏因数据不全,未纳入统计)的面板数据进行实证分析,数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》及各省份统计年鉴。各变量描述性统计结果见表3,其中,非比值或指数单位均已作对数化处理。

3 实证分析

3.1 基准回归与异质性分析

本文对模型(1)进行OLS回归估计,结果如表4所示。列(1)结果显示,D-INDEX的估计系数显著为正,说明数字基础设施可以有效促进产业结构向服务化转型,并且能够提升三次产业的整体生产效率。从估计系数大小看,在控制其它变量的前提下,D-INDEX的系数每增加1个单位,INDUSTRUC-1将增加17.899个单位,即数字基础设施能够有效驱动地区产业升级。因此,H1得到验证。

考虑到中国地理环境的多样性,不同区域在要素禀赋和政策倾斜程度上存在较大差异,且同一区域的省份又存在共通性,如东部沿海地区对外贸易占GDP的比重普遍较高,且服务业较为发达,经济水平较高。因此,本文将样本分为东、中、西部(将东三省划归在中部地区)展开异质性讨论和分析,结果如表4中列(2)~(4)所示。可以发现,对于经济较为发达的东部地区,数字基础设施对产业结构升级和产业生产率的促进作用最弱(6.167);数字基础设施对中部地区产业结构升级和产业生产率的促进作用最强(112.631)且系数高度显著,对西部地区的影响次之(66.792)且系数显著为正。原因可能在于东部地区产业服务化和工业化程度较高,传统基础设施趋于完善,因而数字基础设施对中西部地区产业升级的促进效果更为显著。

3.2 中介效应分析

数字基础设施对产业升级的促进作用不仅限于在生产端提升生产效率和资源配置效率,在需求端同样起着至关重要的作用。结合前文分析,数字基础设施在生产端通过高技术产业创新提高企业效率,带动产业结构转型;在需求端,则通过提高居民可支配收入、刺激居民消费,推动产业升级。为验证这些变量的中介效应是否存在,本文参照Baron&Kenny[36]的研究,构建三段式中介效应模型进行检验。

式中,Mit为中介变量,若系数b2、c3均显著,可认为中介效应存在。

表5展示了以居民人均可支配收入(INCOME_PER)、人均消费支出(EXPEN_PER)、高技术产业发明专利申请(H-TECH PAT)为中介变量的回归结果。结果显示,数字基础设施综合指数(D-INDEX)对3个中介变量的回归系数均显著为正,表明三段式中介效应模型的第二式对3个中介变量的中介效应均通过检测。由列(3)可知,人均可支配收入的估计系数为39.406,在1%的水平上显著,说明中介效应存在,而数字基础设施综合指数的系数不显著,说明人均可支配收入起完全中介作用。由列(5)可知,人均消费支出对产业结构服务化的影响系数为32.024,且数字基础设施综合指数的系数依然显著,说明人均消费支出起部分中介作用。由列(7)可知,高技术产业发明专利申请对产业结构服务化的系数显著为正,且数字基础设施综合指数的系数仍然显著,说明高技术产业发明专利申请对产业升级(产业结构服务化)存在部分中介效应。因此,H2、H3、H4得到验证。

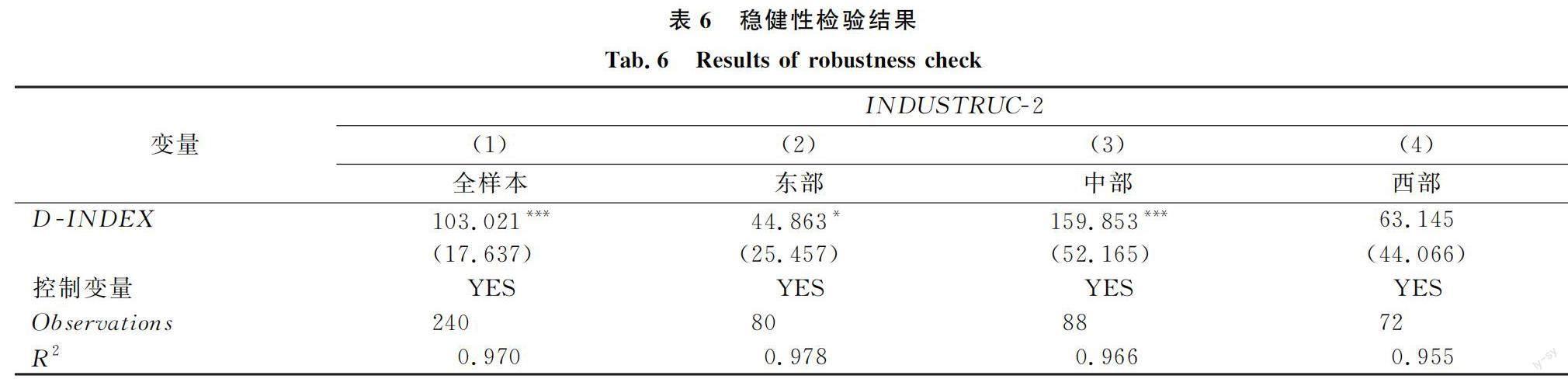

3.3 稳健性检验

以产业生产率(INDUSTRUC-2)為被解释变量进行稳健性检验,结果如表6所示。列(1)结果显示,D-INDEX的估计系数显著为正,表明数字基础设施不但可以有效促进产业结构向服务化转型,还能提升三次产业的整体生产效率,即数字基础设施能够有效缓解“鲍莫尔成本病”带来的不良影响。此外,列(2)~(4)的异质性回归结果与基准回归基本一致,说明原结论稳健。

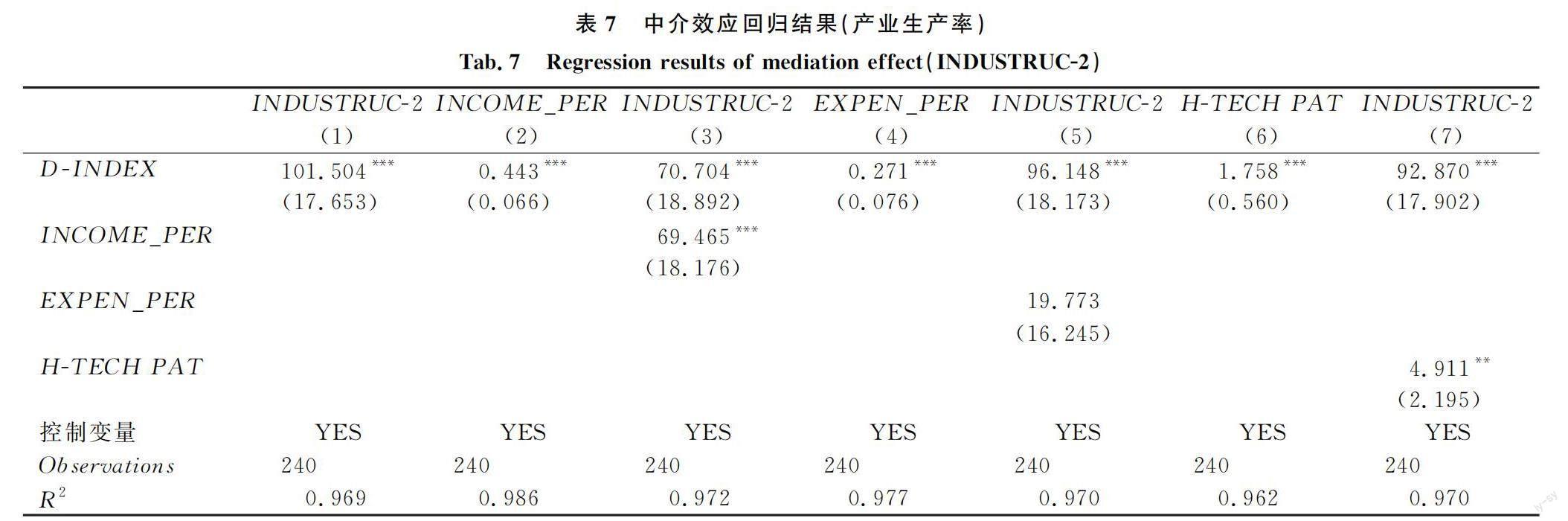

3.4 进一步分析

由表7中列(3)可知,人均可支配收入的估计系数为69.465,在1%的水平上显著,说明中介效应存在。由列(5)可知,人均消费支出对产业生产率并不存在明显的中介效应。由列(7)可知,高技术产业发明专利申请对产业生产率的系数显著为正,且数字基础设施综合指数的系数仍然显著,说明高技术产业发明专利申请对产业升级存在部分中介效应。

以上结果意味着一味地利用数字技术刺激消费,虽然可以加快产业结构向服务化转型的速度,但由于“鲍莫尔效应”的存在,使得低端服务业比重有所上升,而实际生产率并未得到有效提升。因此,在考虑通过消费结构升级带动产业升级的方案时,应当将重心放在提高居民收入上,而非一味地刺激消费,才能促进经济可持续和高质量发展。

4 结论与建议

4.1 研究结论

随着新一轮基础设施建设全面展开,数字基础设施成为重点投资方向,对提高产业总体生产效率和促进产业结构向服务化转型起到重要作用。本文基于“鲍莫尔效应”“恩格尔效应”理论,利用省级面板数据实证检验数字基础设施发展对中国产业升级的影响及作用机制。研究发现:首先,数字基础设施对地区产业结构升级和产业生产率提升均存在促进作用,分区域看,由于中西部地区产业服务化和工业化程度仍有较大提升空间,数字基础设施对中部地区产业升级的作用效果最为明显,西部地区次之,东部地区最弱。其次,“恩格尔效应”“鲍莫尔效应”仍是数字基础设施影响产业升级的主要因素,其中居民可支配收入、消费支出和高技术产业创新均是重要中介变量。再次,进一步研究发现,数字基础设施能够同时推动产业结构服务化与产业总体生产率的提高,缓解“鲍莫尔成本病”问题。最后,数字基础设施通过增加居民人均消费支出促进产业结构服务化,但对产业生产效率的提升效果并不明显。

4.2 建议

首先,继续加强数字基础设施建设投资,针对不同地区的特点采取差异化发展策略。中国正处于全面数字化转型阶段,对数字基础设施的需求日益增加,基础设施投资结构亟需进行结构性调整。目前,基础设施投资在中国社会整体投资中仍然占有较大比重,但仅政府投资远远不能满足实际需求,因而地方政府在制定数字基础设施建设扶持政策时,还要积极引导和鼓励社会资本参与和运营。此外,由于中西部地区产业服务化和工业化程度普遍不高,在产业转型升级上仍有较大提升空间,数字基础设施对中西部地区产业升级的效益相对于东部地区更为明显。因此,政府应重点加强中西部内陆地区数字基础设施建设,深化新一代数字技术的应用,推动经济高质量发展和产业转型升级,进而缩小区域间发展差距,促进共同富裕。

其次,重点加强有利于提高企业创新能力和生产效率的数字基础设施建设,缓解“鲍莫尔成本病”。本文实证表明,一味地利用数字技术刺激消费,虽然可以加快产业结构向服务化转型的速度,但由于“鲍莫尔效应”的存在,使得低端服务业比重有所上升。因此,政府应根据当地企业生产和创新需求,聚焦重点数字基础设施建设,提高社会总体创新能力与生产效率,提高居民收入,缓减“鲍莫尔成本病”带来的不良影响,推动社会总体生产率的提升,实现产业转型升级。

参考文献:

[1] 郭凯明,潘珊,颜色.新型基础设施投资与产业结构转型升级[J].中国工业经济,2020,37(3):63-80.

[2] 林毅夫.新结构经济学——重构发展经济学的框架[J].经济学(季刊),2011,10(1):1-32.

[3] 崔寅,孙钰.中国互联网基础设施与产业结构优化关系研究[J].科技进步与对策,2021,38(13):64-71.

[4] 魏作磊,刘海燕.服务业比重上升降低了中国经济增长速度吗[J].经济学家,2019,31(11):55-63.

[5] 江小涓,罗立彬.网络时代的服务全球化——新引擎、加速度和大国竞争力[J].中国社会科学,2019,40(2):68-91,205-206.

[6] PUGNO M. The service paradox and endogenous economic growth[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2006, 17(1): 99-115.

[7] HUMPHREY J, SCHMITZ H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters[J]. Regional Studies, 2002, 36(9): 1017-1027.

[8] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,57(5):4-16.

[9] TOMASZ SWIECKI. Determinants of structural change[J]. Review of Economic Dynamics, 2017, 24:95-131.

[10] AZADEGAN A, WAGNER S M. Industrial upgrading, exploitative innovations and explorative innovations[J]. International Journal of Production Economics, 2011, 130(1): 54-65.

[11] 王奕飛,侯诺抒其,姚凯.数字经济对我国产业结构转型升级的影响[J].商业经济研究,2022,41(9):185-188.

[12] KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499.

[13] 张青,茹少峰.新型数字基础设施促进现代服务业虚拟集聚的路径研究[J].经济问题探索,2021,42(7):123-135.

[14] DOI J. Consumption structure and the pattern of economic growth[J]. Seoul Journal of Economics, 2003, 16(3): 343-362.

[15] 潘锡泉.消费升级引领产业升级:作用机理及操作取向[J].当代经济管理,2019,41(3):11-16.

[16] 杨天宇,陈明玉.消费升级对产业迈向中高端的带动作用:理论逻辑和经验证据[J].经济学家,2018,30(11):48-54.

[17] 张翠菊,张宗益.消费结构对产业结构与经济增长的空间效应——基于空间面板模型的研究[J].统计与信息论坛,2016,31(8):46-52.

[18] 季洁.居民收入增长推进金融结构市场化机制探讨[J].中国流通经济,2014,28(3):122-128.

[19] 夏海波,刘耀彬,沈正兰.网络基础设施建设对劳动力就业的影响——基于“本地—邻地”的视角[J].中国人口科学,2021,35(6):96-109,128.

[20] 焦帅涛,孙秋碧.数字经济发展与消费升级联动的机理及其实证研究[J].工业技术经济,2021,40(12):84-93.

[21] 李扬,张晓晶.“新常态”:经济发展的逻辑与前景[J].经济研究,2015,61(5):4-19.

[22] AGHION P, HOWITT P. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60: 323-351.

[23] PENEDER M. Industrial structure and aggregate growth[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2003, 14(4): 427-448.

[24] 湯长安.高技术产业发展水平对区域产业结构升级影响的空间计量分析[J].湖南师范大学社会科学学报,2018,47(2):102-111.

[25] 夏海力,叶爱山,周霞.高技术产业发展与区域产业结构升级——基于省际面板数据的实证研究[J].科技管理研究,2019,39(4):166-173.

[26] 孙伟增,牛冬晓,万广华.交通基础设施建设与产业结构升级——以高铁建设为例的实证分析[J].管理世界,2022,38(3):19-41,58.

[27] 袁徽文,高波.数字经济发展与高技术产业创新效率提升——基于中国省级面板数据的实证检验[J].科技进步与对策,2022,39(10):61-71.

[28] LI D, CHEN Y, MIAO J. Does ICT create a new driving force for manufacturing:evidence from Chinese manufacturing firms[J]. Telecommunications Policy, 2022, 46(1): 102229.

[29] 王玉.数字经济对中小制造企业转型的影响研究[J].经济社会体制比较,2021,37(3):47-57.

[30] 盛斌,赵文涛.地区全球价值链、市场分割与产业升级——基于空间溢出视角的分析[J].财贸经济,2020,41(9):131-145.

[31] 何姝,余军.创新资源对中国产业结构升级的影响研究[J].工业技术经济,2021,40(8):47-51.

[32] 何玉梅,赵欣灏.新型数字基础设施能够推动产业结构升级吗——来自中国272个地级市的经验证据[J].科技进步与对策,2021,38(17):79-86.

[33] 钞小静,廉园梅,罗鎏锴.新型数字基础设施对制造业高质量发展的影响[J].财贸研究,2021,32(10):1-13.

[34] 范合君,吴婷.新型数字基础设施、数字化能力与全要素生产率[J].经济与管理研究,2022,43(1):3-22.

[35] 朱平芳,徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J].经济研究,2003,49(6):45-53,94.

[36] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

(责任编辑:陈 井)

The Influence and Mechanism of Digital Infrastructure on Industrial Upgrading

Li Silin1,Yu Hongxin2, Wu Wenbo1, Ge Yingfan3

(1. College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

2.Faculty of Business and Economics, Shanghai Business School, Shanghai 200235, China;

3. College of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract:With the accelerating development of China's digital economy and industrial digitalization, the penetration rate of digital technology in industry and service industries continues to increase, and the demand for digital infrastructure such as 5G, industrial Internet, big data centers, and artificial intelligence is greater. It is very urgent for China to speed up the adjustment and optimization of its industrial structure. At the same time, the demand for infrastructure has also undergone a structural change. Therefore, as the focus of a new round of infrastructure investment, digital infrastructure plays an important role in improving the overall production efficiency of the industry and promoting the transformation of the industrial structure to service. As the underlying physical foundation supporting the digital economy, the digital infrastructure promotes the difference in technological progress between industries, which will cause the social employment population to gradually shift from the primary industry to the secondary and tertiary industries on a large scale, thereby realizing the service-oriented industrial structure. Due to the decline in the overall proportion of the manufacturing industry that is biased by technological progress, the overall productivity of the society may decline, resulting in a decline in economic growth and the formation of "Baumol's cost disease".

This paper selects seven indicators, such as mobile phone base stations, optical cable route length, broadband access ports, number of domain names, number of web pages, number of IPv4 addresses, and software business revenue, and calculates the data of 30 provinces, municipalities and autonomous regions in China from 2013 to 2020 through the entropy method.On the basis of the "Engel effect" and "Baumol effect" of digital infrastructure,this study analyzes the impact and mechanism of industrial upgrading, and through the mediation effect analysis, it empirically tests the impact of digital infrastructure in the process of promoting China's industrial upgrading, consumption upgrading and technology. Finally, the study further examines the impact of digital infrastructure on "Baumol cost disease". It is found that firstly digital infrastructure has a promoting effect on regional industrial structure upgrading and industrial productivity improvement. The regional effect is the most obvious, followed by the western region and the weakest in the eastern region. Secondly the "Engel effect" and the "Baumol effect" are still the main factors affecting the industrial upgrading of digital infrastructure, among which the level of disposable income of residents, the level of consumer spending and the level of innovation in high-tech industries are all important mediating variables. Thirdly further research finds that digital infrastructure promotes the service-oriented industrial structure and the overall productivity of the industry at the same time and alleviates the "Baumol cost disease" problem. Lastly digital infrastructure promotes the service-oriented industrial structure by increasing the per capita consumption expenditure of residents, but the effect of improving industrial production efficiency is not obvious.

To sum up, this paper uses China's provincial panel data as samples to explain the impact and mechanism of digital infrastructure on Chinese industrial upgrading and provides a reference for China's new round of infrastructure construction strategies. According to the research conclusions of this paper, it is suggested that firstly it is necessary to continue to strengthen the investment and construction of digital infrastructure, and adopt differentiated development strategies according to the different characteristics of the region. The government should actively guide and encourage the participation and operation of social capital. In addition, the construction of digital infrastructure in the central and western regions should be accelerated, and the widespread application of new-generation digital technologies in society should be accelerated, thereby narrowing the development gaps between regions and promoting common prosperity. Secondly, it is vital to focus on building digital infrastructure that is conducive to improving corporate innovation and production efficiency, increasing residents' income, mitigating the adverse effects of the "Baumol cost disease",promoting overall social productivity, and realizing industrial transformation and upgrading.

Key Words:Digital Infrastructure; Industrial Upgrading; Engel Effect; Baumol Effect