油茶叶多酚的提取及其对常见植物病原真菌抑制作用研究

谢水香,雷彩燕

河南农业大学植物保护学院,郑州 450002

油茶(Camelliaoleifera)是山茶科(Theaceae Mirb),山茶属(CamelliaL.)的一种多年生常绿灌木。油茶中含有大量的活性物质,比如多酚、角鲨烯、黄酮以及微量元素等[1]。目前人们对油茶的开发和利用主要集中在油茶籽和油茶籽油[2],而油茶的叶子则成了废料。

多酚(polyphenol)是指分子结构中具有若干个酚羟基的化合物的总称,在植物的根、茎、叶以及果实中都有广泛的分布。多酚主要的衍生物是儿茶素类(catechins),还含有酚酸类(phenolic acids)、黄烷醇类(flavanols)等物质。多酚作为一类植物次生代谢产物,是植物抵御病原菌入侵的重要生化物质之一。目前关于茶多酚对动物细菌的抑菌活性研究较多,而且已经得到普遍公认[3, 4]。而对于油茶多酚的研究,大多数仅仅是山茶籽油中多酚的提取及含量测定[5,6],关于其抑菌活性的研究相对缺乏。因此,本研究对油茶叶多酚进行提取,研究其对植物病原真菌的抑制活性及机理,为植物源农药的开发以及病害的绿色防控提供基础。研究有利于拓宽油茶资源的综合开发利用以及多酚在生物农药领域的应用[7]。

1 材料与方法

1.1 供试材料

实验所用油茶叶均采自江西省赣州市兴国县兴江乡江口村的油茶树。

供试植物病原菌包括:假禾谷镰刀菌(Fusariumpseudograminearum)[8]、新月弯孢霉(Curvularialunata)[9]、链格孢(Alternariaalternata)[10]、草莓多主棒孢霉(Corynesporacassiicola)[11]、大丽轮枝菌(Verticilliumdahliae)[12]、葡萄座腔菌(Botryosphaeriadothidea)[13]、尖孢镰孢菌苦瓜专化型(Fusariumoxysporumf.sp.momdicae)[14]。

病原菌由河南农业大学植物保护学院病理实验室纯化,在PDA培养基(马铃薯葡萄糖琼脂培养基)上倒置培养,培养温度28 ℃,光照和黑暗培养各12 h,纯化两代以上。

酒石酸亚铁溶液、磷酸盐缓冲液:根据国家标准茶多酚测定方法(GBT8313-2002),制作酒石酸亚铁溶液和磷酸盐缓冲液。

1.2 实验方法

1.2.1 多酚的提取

将采摘好的油茶叶用水清洗干净,然后放置工作台沥干,在60 ℃下烘干至恒重,用高速离心粉碎机研磨成粉,过60目筛后置于密闭环境,低温、遮光保存[15]。参考文献[16,17]的方法进行多酚提取,提取温度为40 ℃,超声波功率为300 W,液料比为1∶10、1∶20、1∶30、1∶40,乙醇体积分数为20%、40%、60%、80%,超声波时间为20、40、60、80 min,每个提取条件重复4次。浸提完,离心(4 ℃,3 000 r/min),取上清液进行多酚含量测定。根据国家标准茶多酚测定方法(GBT8313-2002),使用没食子酸标准品,在540 nm波长处,采用0.5 cm比色皿测定上清液吸光度。根据多酚标准曲线测定多酚质量,按照公式(1)计算多酚提取率。

(1)

式中:C为由标准曲线计算得出的样品质量浓度,g/mL;V为样品溶液的体积,mL;L为样品的总稀释倍数;m为样品的质量,g。

1.2.2β-环糊精对多酚的保护作用

按照“1.2.1”的方法,在1.0 g油茶叶粉末中添加不同质量β-环糊精(0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 g),提取和测定多酚提取率并研究β-环糊精对其影响[18, 19],每个浓度设置4个重复。

1.2.3 多酚的分离纯化

采用文献[20,21]的方法进行多酚样品的分离纯化。离心后的上清液旋转蒸发至原体积的1/3,加入等体积氯仿,振荡萃取;取上层液体;加入等体积的乙酸乙酯萃取上层液体,在旋转蒸发仪中蒸干,多酚固体用去离子水溶解,利用冻干仪得到精制的多酚样品[22]。

1.2.4 多酚对植物病原真菌抑制效果研究

参考文献[23,24]的方法进行试验。供试植物病原真菌在PDA培养基上活化培养,待菌株即将长满平板后,转板继续培养,培养至长满整个平板后备用。在温度为40~50 ℃的PDA培养基中,加入多酚溶液混匀,制成有效浓度为10%、5%、2%、0%的多酚PDA培养基。用内径9 mm的打孔器打取培养好的病原真菌菌饼置于平板中央,放入培养箱中倒置培养。每个处理设置四个重复。从第三天开始,采用十字交叉法测定各菌株的菌落直径(D),待空白对照组长满整个平板后停止测量,按照公式(2)计算多酚的抑菌率。

抑菌率=

(2)

1.2.5 多酚对植物病原真菌菌落形态的影响

方法步骤与“1.2.4”一致,当空白对照组即将长满整个平板时,使用相机拍摄处理组与对照组的菌落,比较各菌落颜色及形态。

1.2.6 多酚对真菌孢子萌发的影响

用打孔器打取培养好的病原真菌菌饼放在50 mL的PDB培养基中振荡培养(28 ℃,160 r/min),对照组PDB培养基中放入空白PDA饼块。菌液开始浑浊后,吸取0.2 mL原液,在显微镜下观察孢子数量。待PDB培养液中孢子量满足实验要求,过滤得到孢子悬浮液,在生物显微镜下采用血球计数板法统计孢子数量,按照公式(3)、(4)计算数据。每个处理设置四个重复。

孢子量=孢子平均数×500

(3)

抑制率=

(4)

采用凹玻片计数法[25]观察孢子萌发情况。在培养皿上面铺一层湿润的滤纸,每个凹玻片中打入60 μL的孢子悬浮液后,将凹玻片放在滤纸上面,随即放入培养箱中培养(温度28 ℃,光照∶黑暗 = 12∶12),每隔2 h在生物显微镜下观察孢子萌发情况,按照公式(5)、(6)计算数据[26]。每个处理设置四个重复。

(5)

抑制率=

(6)

1.2.7 油茶多酚对病原真菌可溶性蛋白含量的影响

用打孔器打取培养好的病原真菌菌饼放入多酚有效浓度为10%的PDB培养基中,对照组为放入空白PDA饼块的PDB培养基,28 ℃,160 r/min振荡培养。待菌液开始浑浊后,在超净工作台过滤得到处理组原液和对照组原液。分别吸取0.01 mL对照组和处理组上清液于离心管中,随即加入0.09 mL的蒸馏水以及0.50 mL的考马斯亮蓝G-250溶液,充分混合。室温下静置2 min后比色,并记录吸光值(OD595)。通过标准曲线计算出空白对照组和多酚处理组的可溶性蛋白含量[27]。每个处理设置四个重复。

1.2.8 数据分析

使用WPS office Excel、GraphPad Prism 8.0整理数据和绘图,利用SPSS 26.0进行数据差异显著性分析,采用单因素ANOVA检验,事后比较采用Bonferroni、Tamhane分析方法。

2 结果与分析

2.1 多酚提取条件的优化

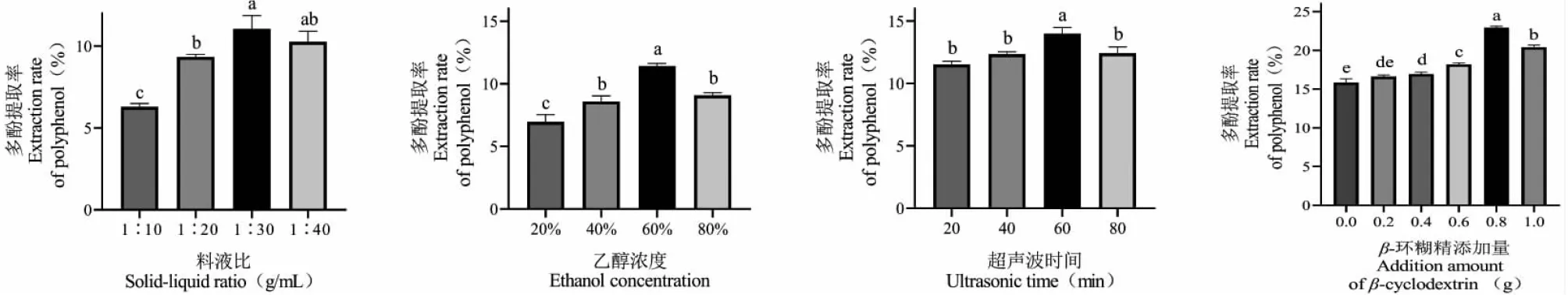

目前人们对油茶叶的利用率较低,对油茶叶多酚的研究更少,不同的提取条件影响多酚的提取率[15,28,29]。为了提高油茶叶中多酚的提取率,分析了不同料液比、乙醇浓度和超声时间下的提取率变化。从实验结果(见图1)看出,多酚的最佳提取方案为1∶30 g/mL的料液比,60%的乙醇浓度以及60 min的超声波时间,多酚提取率达14.10%。

图1 料液比、乙醇浓度、超声波时间和β-环糊精添加量对多酚提取率的影响Fig.1 Solid-liquid ratio,ethanol concentration,ultrasonic time and addition amount of β-cyclodextrin on the extraction rate of polyphenols注:不同字母表示差异显著(P<0.05)。Note:Different letters indicate significant differences (P <0.05).

本实验发现在多酚提取过程中,在多酚的最佳提取方案中加入0.80 g的β-环糊精,多酚提取率可提升至22.92%。添加β-环糊精可以提高多酚的提取率,这与前人报道相一致,即β-环糊精可以和多酚形成超分子复合物,可保护多酚,避免多酚降解[19,30],从而提高多酚的提取率,但是否影响多酚对植物病原菌的抑制作用尚未可知,还需进一步研究。

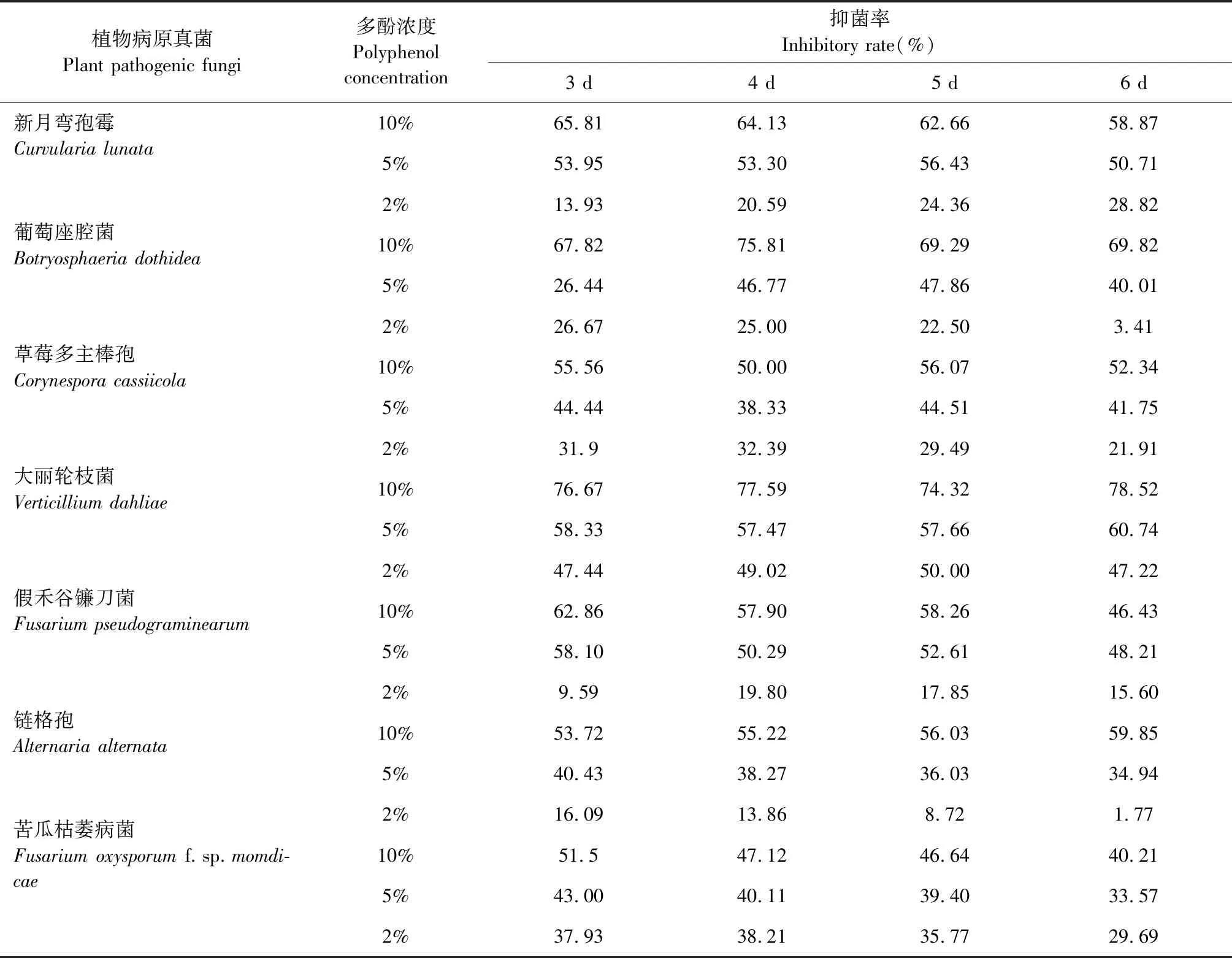

2.2 多酚对常见植物病原真菌抑菌率的影响

从结果(见表1)看出多酚对不同病原真菌的抑菌率不同,浓度越高,抑菌作用越明显。有效浓度为10%的多酚对假禾谷镰刀菌、新月弯孢霉、链格孢、草莓多主棒孢霉、大丽轮枝菌、葡萄座腔菌的抑菌率达到50%以上;有效浓度为5%的多酚对假禾谷镰刀菌、新月弯孢霉、草莓多主棒孢、大丽轮枝菌、葡萄座腔菌的抑菌率达到40%以上;有效浓度为2%的多酚对草莓多主棒孢、大丽轮枝菌、尖孢镰孢菌苦瓜专化型的抑菌率达到30%以上。

表1 多酚对植物病原真菌生长速率的影响

根据文献可知,多酚的抑菌效果随着浓度的增加而增强[31]。本实验结果与先前文献报道一致,即多酚提取物对植物病原菌具有一定的抑制作用,且多酚对不同病原菌的抑菌效果会随着多酚有效浓度的增加而增加。

2.3 多酚抑菌机理研究

2.3.1 多酚对常见植物病原真菌菌落的影响

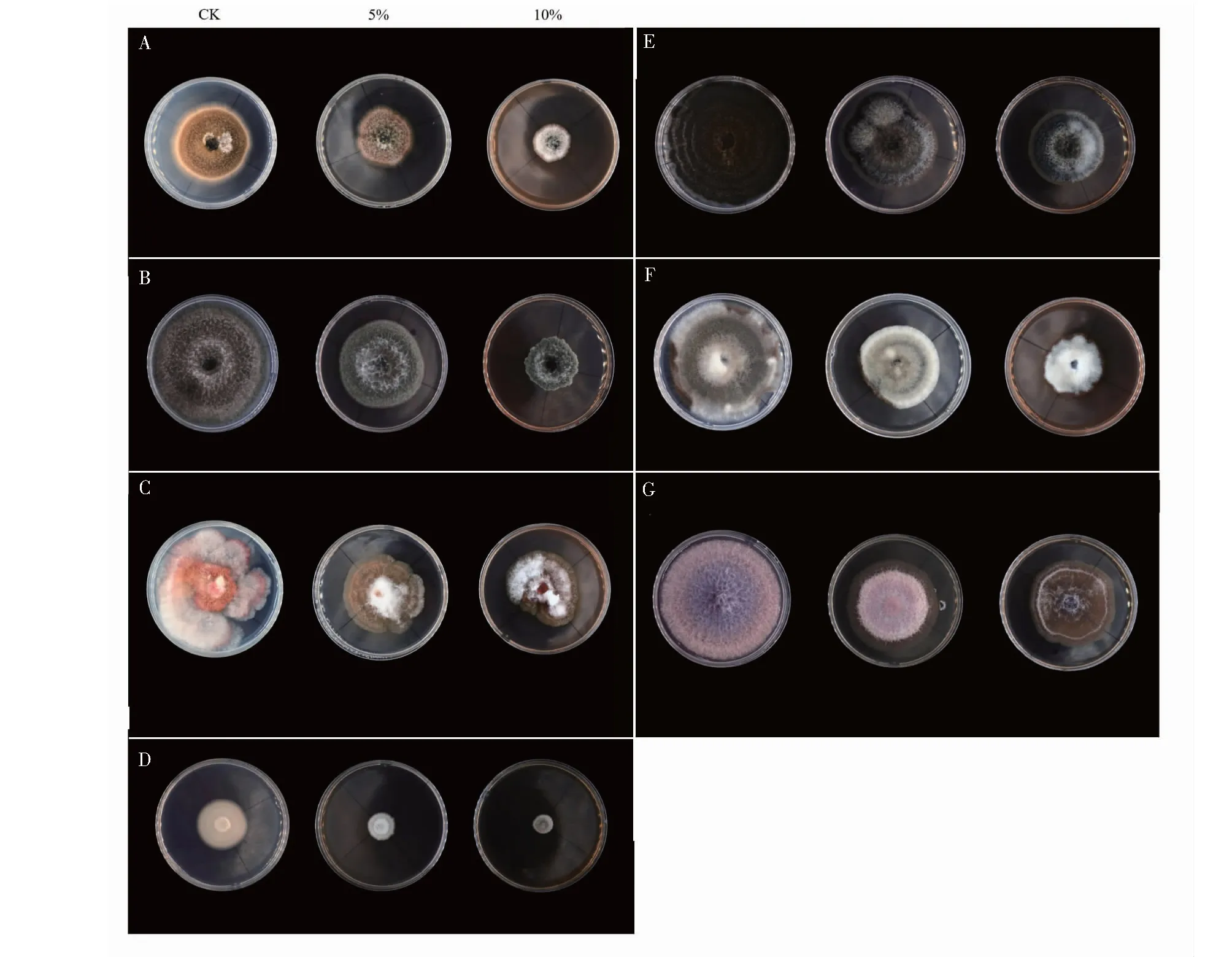

在研究多酚对常见植物病原真菌的抑菌作用时,发现处理组的菌落颜色发生变化,因此拍摄了植物病原真菌的菌落。结果(见图2)显示,经多酚处理后的菌落颜色和形态都发生变化,其中有效浓度为10%的差异最为明显,5%的有效浓度也有较明显差异。

图2 多酚对菌落形态的影响Fig.2 Effect of polyphenols on colony morphology注:CK:对照组;10%:多酚有效浓度为10%的处理组;5%:多酚有效浓度为5%的处理组;A:葡萄座腔菌;B:链格孢;C:假禾谷镰刀菌;D:大丽轮枝菌;E:新月弯孢霉;F:草莓多主棒孢霉;G:尖孢镰孢菌苦瓜专化型。Note:CK:control group;10%:polyphenol with effective concentration of 10% of treatment group;5%:polyphenol with effective concentration of 5% of treatment group;A:Botryosphaeria dothidea;B:Alternaria alternata;C:Fusarium pseudograminearum;D:Verticillium dahlia;E:Curvularia lunata;F:Corynespora cassiicola;G:Fusarium oxysporum f.sp.momdicae.

2.3.2 多酚对常见植物病原真菌孢子数量、萌发以及形态的影响

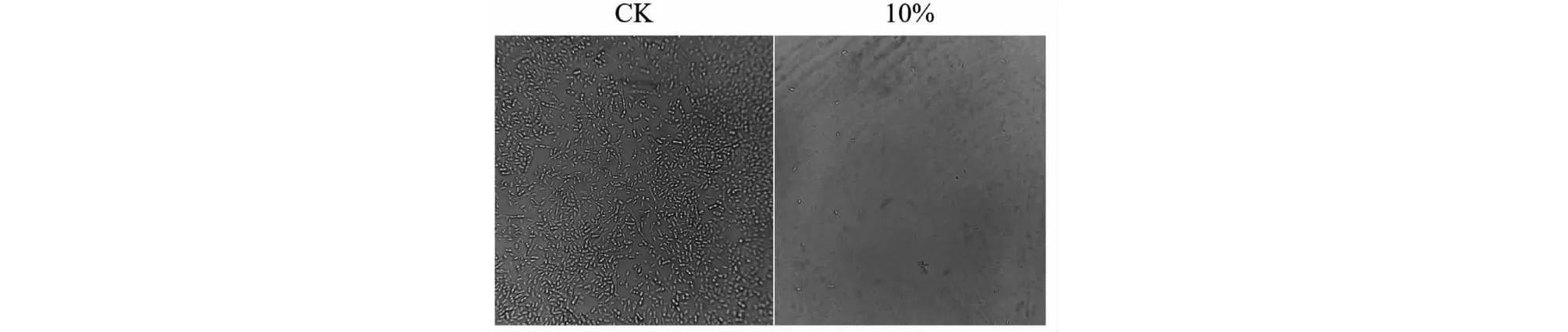

多酚处理后,菌落颜色和形态发生了改变,为了进一步探究多酚抑制常见植物病原真菌的机理,以抑菌效果最强的植病原真菌-大丽轮枝菌为研究对象,用有效浓度为10%的多酚对大丽轮枝菌进行培养,观察植物病原真菌的产孢量以及孢子萌发情况。结果显示,多酚处理后,大丽轮枝菌的孢子抑制率达97.79%,孢子萌发抑制率达81.77%,说明多酚对大丽轮枝菌孢子量和孢子萌发都具有抑制作用。

在探究多酚对植物病原真菌孢子量以及萌发是否有影响时,发现经多酚处理后的植物病原真菌孢子形态发生变化(见图3)。光学显微镜下可见孢子形态呈现畸形,孢子变细、产生芽管,且在孢子一端或两端聚集许多颗粒或小球等现象;而对照组孢子粗细均匀且无膨大等情况,如图3所示。文献报道多酚影响病原菌的菌丝形态、孢子数量,例如红豆皮多酚提取物处理李斯特菌ATCC19119和沙门氏菌ATCC14028后,能够观察到菌体细胞表面出现明显的褶皱和凹陷;乌药叶多酚处理金黄色葡萄球菌后,可以观察到细胞变形、皱缩和塌陷等现象[32];茶多酚处理玉米小斑病菌、香蕉炭疽病菌和莲腐败病菌后,能够抑制三种病原菌的孢子萌发,并且观察到孢子产生芽管以及在孢子的端部聚集了许多颗粒或小球,菌丝则扭曲、畸形[33],与本研究结果推测的多酚抑菌机理一致。

图3 大丽轮枝菌对照组与处理组孢子形态对比Fig.3 Comparison of spore morphology between control group and treatment group of Verticillium dahlia注:CK:对照组;10%:多酚有效浓度为10%的处理组。Note:CK:control group;10%:treatment with polyphenol of 10% effective concentration.

2.3.3 多酚对常见植物病原真菌可溶性蛋白含量的影响

选择有效浓度为10%的多酚处理后抑菌率在50%以上的病原真菌进行培养,研究多酚对植物病原菌可溶性蛋白含量的影响。从结果(见表2)可以看出,经过10%的多酚处理后的病原真菌可溶性蛋白含量从高到低依次为:新月弯孢霉>葡萄座腔菌>草莓多主棒孢霉>大丽轮枝菌>假禾谷镰刀菌>链格孢,其中新月弯孢霉的可溶性蛋白增量最高,处理组的可溶性蛋白质含量约为空白对照组的5 443.00倍。经多酚处理后,新月弯孢霉、草莓多主棒孢霉、大丽轮枝菌、葡萄座腔菌和假禾谷镰刀菌的可溶性蛋白含量增加,而链格孢可溶性蛋白含量减少。

表2 多酚对植物病原真菌可溶性蛋白含量的影响

在研究茶叶中的茶多酚对细菌蛋白质含量的过程中,发现茶多酚阻碍了蛋白质的正常表达,影响了酶的催化活性及其细胞结构的组成,导致细菌丧失正常的生理活性[34,35]。前人研究及本文的研究均表明,多酚对多种植物病原真菌具有不同程度的抑制作用,多酚对不同病原真菌的抑制效果存在很大的差异,这可能与病原真菌本身的生物学特性有关。对植物病原真菌进行多酚处理后,可溶性蛋白质含量增加,可能是多酚提取物破坏了细胞膜的通透性,菌落颜色改变、菌丝形态畸形和孢子原生质外溢的现象能够支持上述假设;也可能是病原真菌对化学胁迫做出的一种自我适应和调节方式,当这种胁迫超过植物病原真菌自身的一定极限时,可能会导致病原真菌病变或死亡。然而链格孢可溶性蛋白含量减少这一现象的出现,对其作用机理还未知,需进一步研究。

3 结论

油茶叶多酚提取实验结果表明,料液比、乙醇浓度和超声波时间对多酚的提取影响较大,应用β-环糊精能够提高多酚的提取率。β-环糊精辅助提取油茶叶多酚的最优工艺条件为:料液比为1∶30、乙醇浓度60%、超声波时间为60 min、β-环糊精添加量为0.80 g,该条件下多酚物质的提取率为22.92%,该研究结果可为β-环糊精辅助提取油茶叶多酚提供理论基础和参考。本研究表明多酚提取物能够抑制常见植物病原真菌的生长和孢子的形成与萌发,改变菌丝形态和菌落颜色,以及改变病原真菌细胞膜的通透性,这为抗真菌新药、转基因抗病植物的研发提供了新选择。