中药单体活性成分抗结直肠癌的研究进展

林 浩,代伟宏,刘昌江,王先薇

海南医学院第二附属医院,海口 570311

结直肠癌(colorectal cancer,CRC)是一种常见的消化系统恶性肿瘤,严重威胁国人生命健康安全[1]。据《2020年全球癌症数据统计》披露,结直肠癌的发病率约占所有年度确诊恶性肿瘤的10%,在2020年造成约94万人死亡。在我国,结直肠癌的发病率和死亡率分别为18.63%和20.09%,均居于世界首位,给社会带来沉重的医疗负担和经济负担[2,3]。同时由于起病隐匿,绝大多数结直肠癌患者在初诊时已处于中晚期,失去手术切除、局部消融等根治性治疗的宝贵机会[4]。因此,开发和构建高效的综合治疗策略已成为全球学者研究的热点。

目前,结直肠癌的治疗手段主要包括手术、放疗、化疗和靶向治疗等,上述手段显著缓解了患者症状,延长了患者生存期和提高了生存质量[5]。然而,在结直肠癌的药物辅助治疗方案中,临床常用的化疗药物如盐酸伊立替康、5-氟尿嘧啶、替吉奥、奥沙利铂、西妥昔单抗等在很大程度上引起了对正常组织和器官的不可逆损害,进而伴随严重的不良反应和毒副作用[6]。例如5-氟尿嘧啶在使用过程中可能引发较为严重的胃肠道反应,进而损伤胃肠黏膜加剧相关症状[7]。此外,西妥昔单抗的耐药性问题也逐渐成为临床医生不得不面对的主要问题之一[8]。因此,开发高效低毒的结直肠癌治疗药物可能是增强结直肠癌疗效的重要举措。

近年来的研究发现,结直肠癌的发病机制涉及多条级联信号通路如STAT3、TGF-β、PI3K/Akt以及Wnt/β-catenin等信号通路以及部分靶点的异常沉默或激活,而目前用于结直肠癌的药物仍然大多只针对单一靶点进行治疗。尽管不排除目前临床上有少数作用于单一靶点能够起到良好抗结直肠癌作用的药物如免疫检查点抑制剂,然而在通常情况下抑制单个信号通路或单个生物学靶点仍然难以实现对结直肠癌的有效治疗。中药活性成分能够通过多靶点、多环节以及多效应等调控信号分子级联反应,在改善结直肠癌患者症状、提高生存质量、稳定病灶方面呈现显著的优势,同时也能有效防治结直肠癌的复发和增强靶向药物的疗效,如具有清热解毒作用的中药及其相关单体被证实其凋亡诱导效应主要与其对STAT3信号通路的调控相关。与此同时,不难发现结直肠癌在癌变之前大多伴随多种炎症因子的持续浸润,而中药单体成分能够通过抑制癌前炎症反应阻碍“炎癌”转化过程[9],这也是中医药的优势所在,体现了“未病先防,既病防变”的传统思想。除此之外,患者往往在手术和放化疗后通过服用中药预防复发和转移,以期延长“带瘤生存”时间。就化学结构来说,目前用于抗结直肠癌研究的中药单体主要包括生物碱类、黄酮类、多糖类、苷类、酚类、蒽醌类、酯类、萜类等多种结构类别,虽然这些成分在抗结直肠癌方面取得了一定进展,但随着肿瘤治疗迈入精准治疗时代,对中药单体成分抗结直肠癌的研究进行有效整合以期实现价值的最大化同样是基础研究领域亟待解决的问题。因此,本文以抗结直肠癌药物的化学成分为出发点,系统总结中药单体成分抗结直肠癌的研究现状,以期为中药抗结直肠癌的临床研究提供可靠的参考依据。

1 中药单体活性成分抗结直肠癌的临床研究

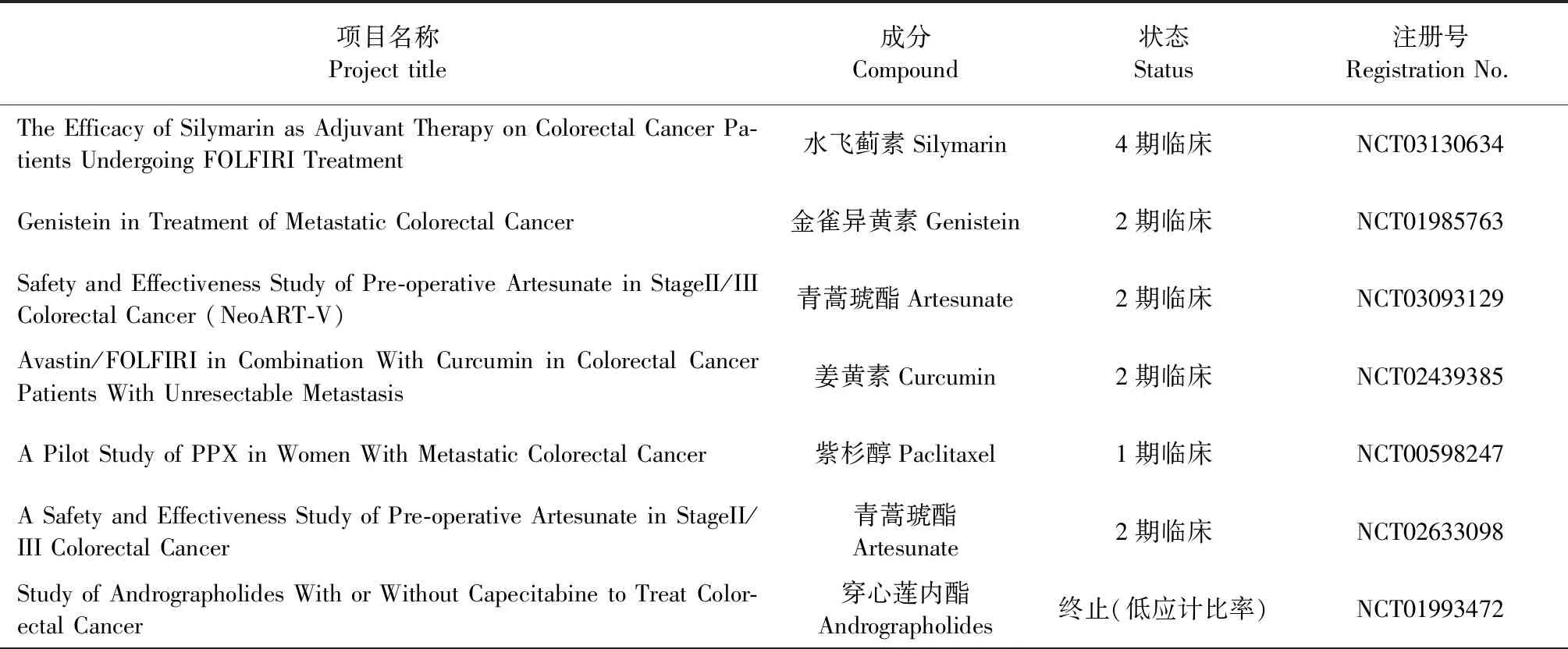

生命科学基础研究的最终目标是成功地将安全有效的药物应用于临床患者。因此,基于中药单体活性成分进行大规模随机对照临床试验,以确证临床有效性显得极为重要。为了促进和加速中医药的现代化和国际化,我国于2007年启动了一项推动中医药基础和临床研究的宏伟计划,并取得了一系列丰硕的成果[10]。我们通过临床数据研究网站(https://clinicaltrials.gov/)检索了关于中药单体成分抗结直肠癌的临床研究数据(见表1),发现目前已有多项中药单体成分抗结直肠癌的研究走向临床,这一现象无疑证实了中药活性物质抗结直肠癌作用的重现性和转化潜力已经引起临床研究者的广泛关注。

表1 中药单体治疗癌症的临床试验

2 抗结直肠癌的中药单体活性成分研究

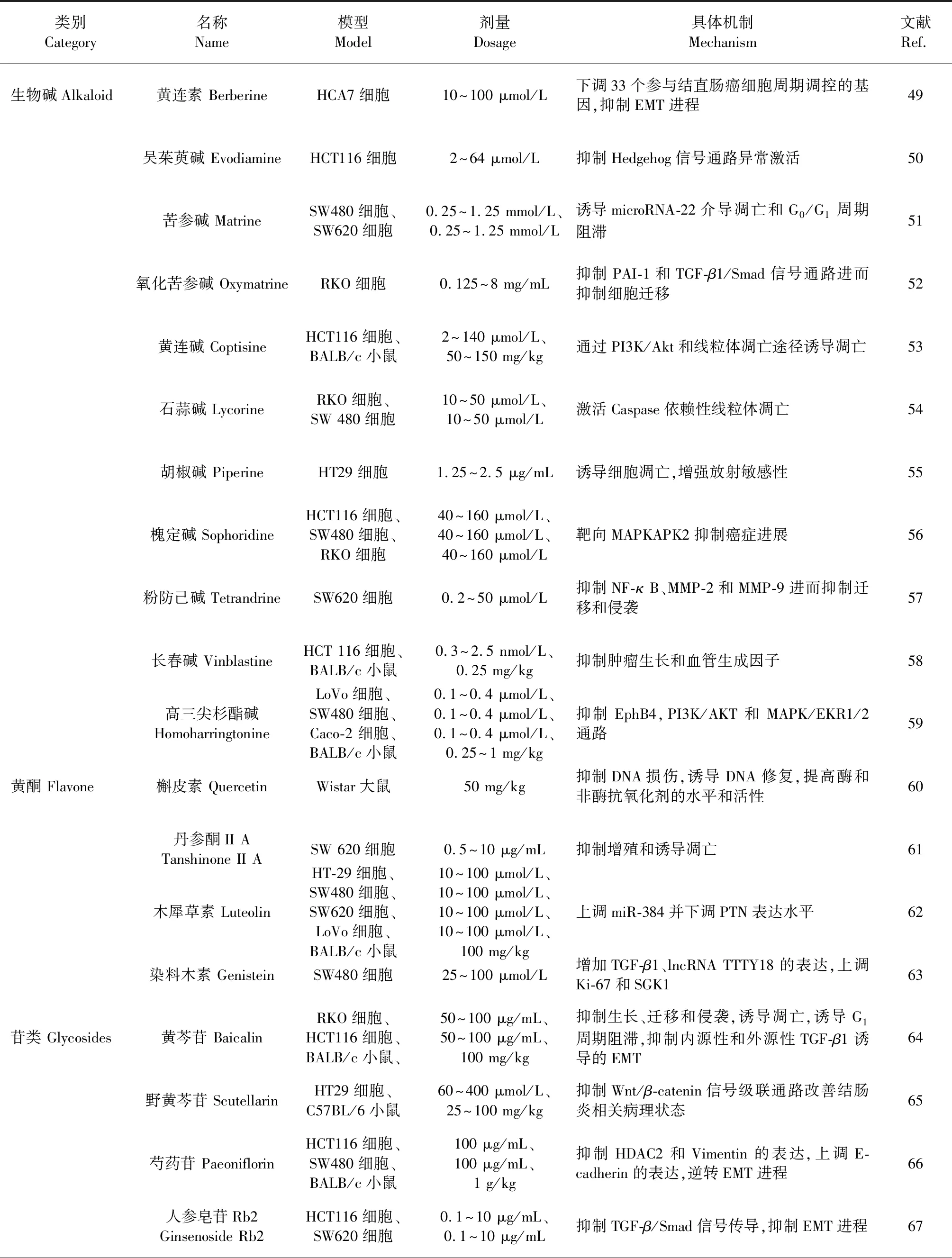

近年来,研究者从中药不同化学成分如生物碱类、黄酮类、多糖类、苷类、酚类、蒽醌类、酯类、萜类等出发,研究了相关抗结直肠癌作用和机制,主要单体化学成分如图1所示。

2.1 生物碱类

生物碱是主要存在于自然界中的一类含氮碱性有机化合物,大多数有复杂的环状结构且具有显著的抗结直肠癌活性。Sun等[11]研究发现来源于中药黄连中的活性成分小檗碱能够抑制结直肠癌HT29细胞的增殖,诱导细胞凋亡和降低线粒体膜电位,其具体机制可能涉及抑制Hedgehog级联信号通路的异常激活。随后,作者构建了AOM/DSS结直肠癌小鼠模型,进一步从重塑紊乱的肠道菌群方面阐释了小檗碱抗结直肠癌的机制。黄连碱,同样是来源于黄连中的主要活性成分,被证实能够通过靶向PI3K/AKT信号通路抑制基质金属蛋白酶-2/-9(matrix metalloproteinase-2/-9,MMP-2/-9)的表达,进而在体内外抑制上皮间质转化(epithelial-mesenchymal transition,EMT)进程[12]。吴茱萸碱是主要存在于我国传统药用植物吴茱萸中的一种生物碱,其抗结直肠癌作用最近也备受关注。研究发现,吴茱萸碱以剂量和时间依赖的方式抑制HCT116细胞生长并诱导细胞凋亡,具体表现为抑制核转录因子 (nuclear transcription factor-kappa B,NF-κB)途径的磷酸化(尤其是p50/p65)。此外,吴茱萸碱在结直肠癌异种移植模型中显著抑制肿瘤生长,并下调体内p-NF-κB表达水平[13]。除此之外,研究者证实来源于中药苦参中的苦参碱能够靶向内质网脂筏相关蛋白1抑制结直肠癌细胞增殖和迁移[14]。研究者通过分子对接模型识别了石蒜碱在结直肠癌中的潜在靶点并通过体内外进行了证实,发现石蒜碱能够通过与丝裂原活化蛋白激酶激酶2的保守结构域结合产生四种不同相互作用,进而诱导细胞自噬相关凋亡的发生[15]。

2.2 黄酮类

研究表明,槲皮素能够通过Nrf2/Kap1信号途径显著缓解1,2-二甲基肼诱导的SD大鼠结直肠组织损伤,同时抑制脂质和蛋白质过氧化[16]。在一项关于中药丹参主要效应物质对HCT116细胞毒性作用的研究中,作者证实丹参酮IIA以浓度依赖的方式显著降低细胞活力,同时增加了细胞核凝结,提示细胞凋亡的诱导作用。随后通过分子生物学手段证实其在凋亡过程中显著增加Bax表达水平,降低Bcl-2表达水平同时增加了半胱天冬氨酸蛋白酶7(cysteinyl aspartate specific proteinase 7,Caspase-7)和Caspase-8的表达[17]。Wang等[18]采用不同浓度的毛蕊异黄酮处理结直肠癌LoVo细胞和HCT116细胞,发现毛蕊异黄酮通过信号转导子和转录激活子3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)途径上调BATF2的表达,同时通过PI3K/Akt途径促进细胞凋亡和生长抑制,表明毛蕊异黄酮可能是抗结直肠癌的潜在候选药物。多效蛋白(pleiotrophin,PTN)高表达和miR-384低表达被证实与结直肠癌进展呈正相关。研究证实,木犀草素通过在体内外上调miR-384并下调PTN表达抑制结直肠癌细胞迁移和侵袭[19]。黄芩苷是一种天然黄酮类化合物,已被发现具有显著的抗结直肠癌特性。研究表明,其能诱导结直肠癌细胞G1周期阻滞,促进p53非依赖性细胞凋亡,同时通过抑制转化生长因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)/Smad途径抑制内源性和外源性TGF-β1诱导的EMT进程[20]。课题组前期研究[21]发现,黄芩苷能够抑制SW620细胞的增殖、克隆以及诱导细胞凋亡,同时降低细胞和组织中炎症因子的表达水平,其机制可能涉及对于Hedgehog信号通路的抑制。除此之外,中药活性成分芦丁被证实能够通过改变葡萄糖代谢、脂质代谢和蛋白质代谢,调节内质网应激反应,阻滞细胞周期以及靶向调控外源性和内源性凋亡信号通路发挥抗结直肠癌作用[22]。

2.3 多糖类

多糖是由多个单糖分子缩合、失水而成,是一类分子结构复杂且庞大的糖类物质,其抗结直肠癌作用近年来逐渐被引起重视。Tao等[23]基于斑马鱼异种移植模型研究了具有不同分子量的铁皮石斛多糖、黄芪多糖和香菇多糖对结直肠癌的抗肿瘤作用。结果表明,三种多糖均能够抑制HT29细胞的生长,其中铁皮石斛多糖的效应最为明显。随后作者通过转录组测序证实铁皮石斛多糖上调了HT29细胞中45个基因,下调了74个基因。通过KEGG富集分析发现其主要机制可能涉免疫调节及诱导细胞凋亡。在一项黄芪多糖增强抗肿瘤免疫的研究中[24],作者证实其能够增强结直肠癌异种移植瘤小鼠体内的抗血管内皮生长因子抗体,显著抑制结直肠癌血管生成。甘草多糖,是一种来源于中药甘草的多糖类成分,被证实与抗结直肠癌免疫调节有关。Ayeka等[25]在研究中发现,甘草多糖以浓度依赖的方式抑制结直肠癌细胞CT26增殖,同时显著增加与抗肿瘤免疫调节相关的抗癌基因IL-7(interleukin,IL-7)的表达。

2.4 苷类

Yue等[26]发现,芍药苷能够诱导结直肠癌细胞G0/G1周期阻滞,抑制细胞生长、诱导细胞凋亡和抑制迁移和侵袭,其具体机制可能涉及下调FoxM1的表达。此外,人参皂苷Rg3被证实能够在结直肠癌皮下移植瘤模型中降低增殖细胞核抗原的表达来抑制细胞增殖,同时增加Caspase-3的表达诱导细胞凋亡[27]。化疗耐药性一直是困扰肿瘤治疗领域临床医生的难题,因此,如何降低化疗药物的耐药性成为亟待研究的内容。研究发现,中药中的活性成分土贝母苷在与5-FU或多柔比星联合应用时,能够通过ROS诱导的磷酸腺苷活化蛋白激酶(adenosine phosphate-activated protein kinase,AMPK)激活促进自噬,或通过抑制溶酶体水解酶阻断自噬通量,从而导致大量自噬体积累受损,进而增强结直肠癌细胞对化疗药物的敏感性[28]。肠道菌群是人体内比较复杂和庞大的体系且被喻为人体的“隐形器官”,与多种疾病如结直肠癌、糖尿病、阿尔兹海默病的发生密切相关[29]。研究表明,来源于中药重楼中的重楼皂苷能够通过抑制有核假丝酵母菌的生长进而改变肠道细菌结构发挥抗结直肠癌作用[30]。

2.5 酚类

姜黄素是来源于多种传统中药中典型的多酚类物质,其抗结直肠癌作用近年来受到研究者的高度重视。Yang等[31]发现,姜黄素能以剂量依赖的方式抑制HCT116细胞增殖和诱导凋亡,同时阻滞细胞周期于G0/G1期,上述效应主要由JAK/STAT3和RAS/MAPK/NF-κ B通路的抑制引起,充分表明姜黄素是一种抗结直肠癌候选药物。奥沙利铂的临床耐药性是治疗结直肠癌的主要障碍。基于耐药结直肠癌细胞系HCT116/L-OHP,作者证实姜黄素能够干预miR-409-3p介导的ERCC1表达来克服奥沙利铂耐药性[32]。YAP信号通路及其下游靶基因的高表达被证实能够提高结直肠癌SW480细胞的凋亡抗性。然而,该信号通路能够被来源于中药牛蒡子中的牛蒡酚抑制,进而诱导肿瘤细胞凋亡和抑制肿瘤生长,具体表现为牛蒡酚增加了14-3-3σ(一种导致YAP细胞质滞留和降解的蛋白质)的表达,在转录和翻译后水平上导致YAP核定位降低[33]。除此之外,山柰酚能够增加HCT116细胞和HCT15细胞中PARP裂解和Caspase-8/9/3、磷酸化p38/MAPK、p53和p21的激活,同时诱导ROS的产生,进而抑制细胞增殖[34]。百里酚是一种药食两用酚类化合物,被广泛用于食品、医疗和化妆品领域。研究显示,百里酚在体内外能够抑制Wnt/β-catenin途径的异常激活,抑制HCT116细胞和Lovo细胞增殖、诱导凋亡和周期阻滞,同时阻碍EMT进程[35]。Raf-1激酶抑制蛋白 (Raf-1 kinase inhibitory protein,RKIP),作为Raf-1、PI3K和MAPK通路的抑制剂在多种癌症中被作为抑制肿瘤细胞转移和改善预后的重要指标。近年来的研究表明,中药酚类成分白藜芦醇能够在蛋白表达水平诱导RKIP的表达,其可能作为一种潜在的抗结直肠癌候选化合物[36]。

2.6 醌类

近年来,随着中药化学研究的不断深入,多种植物源醌类活性成分因其良好的疗效在结直肠癌药物开发的基础研究中被重点关注。紫草素是主要来源于中药紫草中的一种萘醌类成分。Qi等[37]基于HCT116细胞发现,紫草素能够激活ROS介导的内质网应激显著抑制细胞增殖,同时下调Bcl-2表达和激活Caspase-3/9以及PARP的裂解诱导细胞凋亡,上述机制在HCT15细胞异种移植瘤模型中也得到了证实。长期反复性的慢性炎症是结直肠癌发生和发展的重要驱动因子,因此,对于炎症的控制可能是防治结直肠癌的重要方法之一。大黄素是一种具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤活性的天然蒽醌类成分,研究者通过AOM/DSS模型证实,大黄素降低了肿瘤微环境中炎性细胞的募集、细胞因子和促炎酶的表达,同时提高了CD3 (+)T淋巴细胞的水平。与此同时,作者证实大黄素在体外降低了SW620细胞和HCT116细胞的活力、迁移以及成纤维细胞诱导的侵袭能力[38]。EGFR酪氨酸激酶抑制剂(epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors,EGFR-TKI)已广泛应用于结直肠癌的临床治疗,但治疗期间耐药性的发展极大限制了其应用。STAT3及其介导的信号转导途径与结直肠癌中EGFR-TKI耐药性发展密切相关。研究证实,大黄酸能够抑制STAT3途径下游靶基因的磷酸化提高SW620细胞、RKO细胞和DLD-1细胞对EGFR-TKI厄洛替尼的敏感性[39]。

2.7 酯类

穿心莲内酯是一种主要存在于中药穿心莲中的天然植物化学成分,被证实具有显著的抗结直肠癌活性,其能以浓度依赖性的方式抑制HCT116细胞中NADPH氧化酶/ROS/NF-κB和Src/MAPKs/AP-1信号通路拮抗肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)诱导的IL-8蛋白和mRNA表达,进而抑制肿瘤微环境血管生成[40]。线粒体凋亡作为细胞凋亡的主要途径之一,能够通过改变线粒体膜通透性,导致线粒体内相关物质释放从而调节细胞凋亡。研究显示,白术内酯III在体外以浓度依赖的方式抑制HCT116细胞生长并诱导细胞凋亡,其机制可能涉及促进Bax、Caspase-9和Caspase-3蛋白和mRNA的表达,抑制Bcl-2蛋白和mRNA的表达,从而诱导Bax/Bcl-2依赖的细胞凋亡[41]。蟛蜞菊内酯是主要来源于中药墨旱莲中的呋喃香豆素类小分子化合物,具有多种药理学作用。研究证实,蟛蜞菊内酯在用于结直肠癌治疗时具有良好的活性,其能够与β-catenin直接结合并抑制其活性,显著降低下游靶基因的表达,从而发挥抗结直肠癌作用且对裸鼠无明显毒副作用,可能作为一种安全性治疗药物[42]。除此之外,银杏内酯C也被证实能够抑制Wnt3a、β-catenin及其下游信号如Axin-1、p-GSK3β和β-TrCP的表达,诱导细胞凋亡并抑制细胞增殖、侵袭和迁移[43]。炎性肠病与罹患结直肠癌风险息息相关。研究证实,木香内酯能够减轻AOM/DSS的致癌作用,从而为炎性肠病和结直肠癌的治疗提供更多选项[44]。

2.8 其他化学成分

桦木酸是一种主要来源于白桦树的五环三萜类化合物,具有抗肿瘤、抗病毒和抗炎的活性。研究发现,桦木酸能够以时间和剂量依赖的方式抑制HCT116细胞增殖,其具体机制涉及上调Bax和Caspase-3的表达以及下调Bcl-2蛋白表达。与此同时,桦木酸可以增加ROS的产生并降低细胞线粒体膜电位,这表明桦木酸可能通过线粒体介导的途径诱导细胞凋亡[45]。微环境缺氧是实体瘤的重要病理特征之一,与放/化疗耐受性和预后不良密切相关。研究表明,肉桂醛与和化疗药物奥沙利铂共同用于结直肠癌时,能够协同逆转缺氧诱导的EMT进程并抑制Wnt/β-catenin通路,这一研究揭示了肉桂醛的潜在治疗价值并为提高奥沙利铂在结直肠癌治疗中的敏感性提供了新的思路[46]。除此之外,挥发油成分如薄荷酮和薄荷醇均能提高Caspase-3/9基因的表达水平诱导HT29细胞凋亡[47]。五味子乙素是从中药五味子中分离的木脂素类单体。研究证实,其能够逆转化疗药物顺铂诱导的结直肠上皮细胞活性减弱,降低ROS和丙二醛(malondialdehyde,MDA)水平,同时增加谷胱甘肽(glutathione,GSH)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)和过氧化氢酶(catalase,CAT)活性以减轻IEC6细胞的氧化应激损伤,同时调节PI3K/Akt和下游Caspase信号通路进而减轻顺铂诱导的细胞凋亡。总体来说,五味子乙素可能通过抑制氧化应激、凋亡、炎症和修复肠道屏障功能来减轻顺铂诱导的IEC6细胞损伤[48]。其余更多关于中药单体成分抗结直肠癌的详细信息见表2。

表2 中药单体成分抗结直肠癌的主要机制

3 讨论与展望

近年来,在不良生活习惯和饮食结构的改变以及其他多种风险因素的共同作用下,结直肠癌的发生率和死亡率逐年攀升。随着“健康中国”战略的提出,中医药抗结直肠癌的临床疗效也逐渐得以证据化。因此,以着力解决我国健康体系安全问题为瞄准点,在深化中医药原创理论的背景下,借助现代多学科交叉融合手段开展中医药防治重大恶性肿瘤结直肠癌的相关研究可能是未来的重要方向。中药单体成分被证明是发挥抗结直肠癌生物学效应的重要物质基础。“说清楚、讲明白”作为中药研究的重要目标,常常受限于中药化学成分的复杂性而致使研究局限性日益凸显。因此,本文从化学结构活性物质的角度出发,系统总结了来源于中药的天然单体成分的抗结直肠癌作用,并简要对比分析了各成分在抗结直肠癌方面的差异,以期为中药单体治疗结直肠癌的临床研究提供参考和现实支撑。

结直肠癌的发病是多环节和多步骤的反复性慢性过程,可以采用不同结构或特性的成分在不同阶段分别有针对性地进行干预。药物特异的化学结构被认为是发挥药效的主要因素。生物碱类活性成分如吡啶类、莨菪烷类、有机胺类大多含有较为复杂的环状结构,而环内的氮原子被认为是其发挥药效学的关键。近年来,肿瘤免疫治疗逐渐成为结直肠癌治疗策略研究的焦点,其主要通过刺激患者自身免疫系统从而促使机体产生抗肿瘤免疫应答,借助自身免疫系统消除肿瘤细胞。研究发现,中药多糖类成分如铁皮石斛多糖、黄芪多糖以及酚类成分如紫草素、百里酚等成分大多主要通过调节机体免疫反应和氧化应激产生抗结直肠癌效应且大部分成分几乎没有安全性问题,因此可能在结直肠癌癌前预防和预后及护理方面大有裨益。然而,中药皂苷类成分虽然在抗结直肠癌方面具有较为显著的疗效,但其中的部分成分在使用时可能引起严重的溶血作用和肝肾损伤如重楼皂苷、麦冬皂苷等。除此之外,黄酮类、蒽醌类、酯类等成分主要通过引起结直肠癌细胞的多个生物学表型改变发挥抗结直肠癌作用,尚无比较统一或类似的化学结构基础概述。因此,针对各类化学成分不同的母核结构开展更有针对性的研究可能是未来基于化学结构角度阐释中药单体成分抗结直肠癌的重要方向。

众所周知,结直肠癌发病机制复杂。因此,结直肠癌的疾病特性与中药单体成分的优势互补可能进一步推动临床研究的进程。近年来,随着中药化学和现代技术的持续结合,拥有新骨架结构的中药单体成分层出不穷,这无疑为中药新药开发提供了丰富的化学结构信息,同时也构成了数量庞大的天然先导化合物库。以中药活性成分为母核结构,借助计算机辅助分子设计等策略开发性质更为优异的药物先导化合物可能是未来研究的重要方向。因此,在中药成分开发时应充分结合我国民族中药的长处,深入挖掘特色鲜明的中药新资源,以期推动开发具有原创性的新型天然药物。

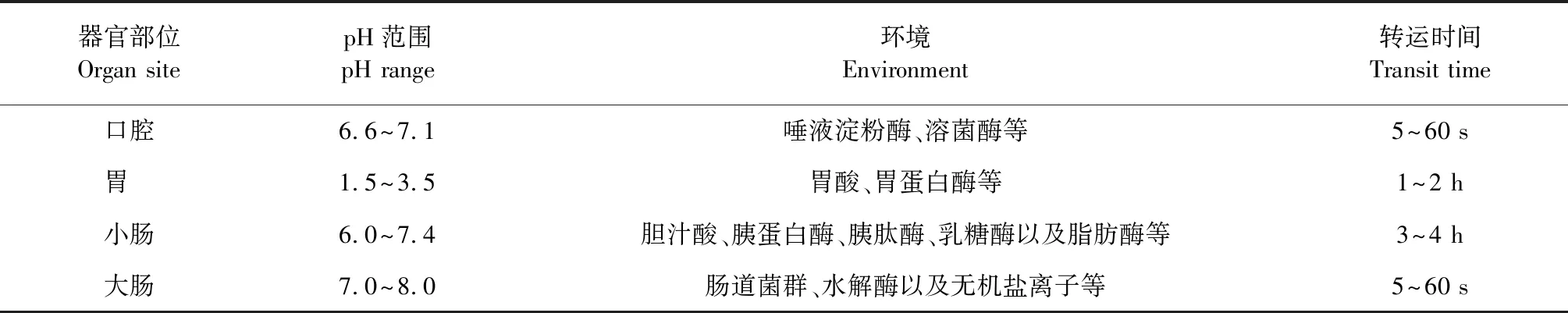

中药单体成分虽然在抗结直肠癌方面显示出了显著优势,但这些化学结构大多具有一个共同的缺陷即水难溶性,严重阻碍了临床转化进程。近年来,基于纳米技术的新型递药策略持续为中药活性成分赋能,以期不断改善上述多种缺陷。然而,仍然需要深入考虑多种影响药物疗效的因素,如口服纳米制剂进入体内后可能受到pH值、部位成分环境以及转运时间等多种因素的影响(见表3)。此外,在基础研究中被证明有效的纳米中药到临床应用的过程中仍然具有极大不确定性,其主要原因可能归因于在细胞/动物模型层面进行的研究往往难以真实反映人体病理生理环境和作用机制。总体来说,发现中药单体成分并挖掘其作用机理,有助于在揭示中医药发挥独特抗肿瘤作用科学内涵的同时进一步优化治疗方案,这对于加强中药抗结直肠癌的研究具有重大的价值和现实意义。

表3 影响中药单体成分口服纳米制剂抗结直肠癌疗效的主要因素

此外,在新型药物活性成分的挖掘过程中,应当重视“老药新用”科学内涵对药物设计和开发的重要指导性。以黄连素为例,蒋建东院士团队在2004年首次发现其在调节血脂方面具有与他汀类完全不同的新机制,同时呈现出了非常可靠的安全性,开启了黄连素“老药新用”的前瞻性研究格局[83]。随后,我国专家房静远教授团队在国际著名医学杂志《The Lancet》上撰文,称其团队在组织的一项基于891例近期诊断为腺瘤并进行腺瘤全切手术患者进行的多中心随机双盲对照试验中发现,黄连素能够有效预防结直肠癌的癌前病变直肠腺瘤的复发[84],这一研究在很大程度上提高了黄连素抗结直肠癌的信服力,同时也充分证实了这一原创性天然成分作为新型候选药物的潜能。因此,在未来的研究中秉持“老药新用”的科学理念,以临床需求为导向的药物开发思想将极大助推中药产品的二次开发。

中药及其复方是中医临床的主要用药形式,同时也是传统中医药理论整体观和辨证施治的具体体现。因此,对中药药效物质集群复杂网络效应调控机制的深度解析是中医药接轨国际化市场的关键环节。然而,目前绝大多数的中药单体活性成分虽然展示了良好的抗结直肠癌作用,但研究重点通常为新的信号通路或靶标的发现,而中药单体成分仅作为工具药使用,并未体现中医药思维且未能完全阐释中药的科学内涵。中药复方药效物质基础研究是中医药现代化研究的重点,因此,对单一成分机制阐明的同时也不应忽视对传统中医药理论背景下中药成分集群的系统研究。此外,利用分子生物学和药理学等手段深入探讨中药成分抗结直肠癌时应注意体内生物分子网络的错综复杂,仅聚焦于上下游的因子变化,在中药成分多靶点的背景下难免具有一定的局限性。因此,未来可以在单体成分的研究基础上,由点及面,深入解析中药发挥药效的物质基础以及各成分之间的关系,实现基础研究与临床实践的深度融合,为保障中药成分治疗结直肠癌的有效性提供更为坚实的理论依据。