家庭社会经济地位与高中生未来规划的关系

——父母接纳/参与和教育效用的链式中介作用

于凤杰,张师霞,梁潇涵,王瑞洁,朱兴莲,陈 亮

(1.山东青年政治学院 政治与公共管理学院,济南 250103;2.山东师范大学 心理学院,济南 250014)

一、问题提出

2010年因产业结构的转型升级,我国对高素质劳动者的需求持续增加,普通高中数量和规模不断扩大、“学生有学上”问题其实已得到基本解决,因此“上好学”这一质量提升要求便成为新时代普通高中的发展方向和目标。2014年,《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》出台,新高考改革方案要求高中生深入了解自我,明确自己未来的目标方向,并结合自身的优势选择报考专业和学校。也就是说,高中教育除了要帮助学生提高学习能力外,更需要帮助他们了解认识自我、学会思考和规划未来。未来规划[1]是指个体根据自身情况确立目标、制定计划并最终实现目标的过程,主要包括探索和投入两个维度。探索是指搜集信息努力寻找适合自己的目标和价值观等,投入是指个体承诺并付出时间精力坚持实现自己的目标。

促进学生在不同领域的规划发展一直是高中教育事业的目标之一,鼓励高中生思考和规划未来对高中生作出与高等教育相关的决策(如辍学或上大学,选择大学和专业等),以及规划未来的职业等均具有重要影响。国家对于高中生未来规划的重视也使得以往默默无闻的生涯规划教育因其所具有的促进学生未来规划与选择能力的重要作用,站在了教育改革的前台。来自不同文化的研究一致表明,青少年对教育和职业领域的规划关注最多。[2]高中阶段参与生涯规划课程,能够帮助学生评估自身的学术兴趣和专长,积极主动地搜集多方面信息,制定学习计划和职业发展规划,从而帮助他们更加顺畅地适应大学生活和应对未来职业挑战;[3]毕业后也更可能成功地实现从学校学习到职业工作的过渡。鉴于此,探讨促进高中生在教育和职业领域的未来规划发展的影响因素及其作用模式,对于引导高中生的积极发展具有重要作用。

家庭社会经济地位(Socioeconomic Status,SES)是影响高中生发展的重要社会背景因素,指个体的家庭背景和社会资本,主要包含家庭收入及其父母的职业和受教育水平等内容,反映了个体获得现实或潜在资源的差异。[4]家庭社会经济地位的不同会影响青少年关于自身发展条件和可获得资源的感知,进而改变个体对于未来发展的设想与规划。[5-6]已有研究表明[7-9],与低SES家庭的青少年相比,高SES家庭的青少年往往有较长期的未来目标和规划,对实现目标更为乐观;而低SES家庭的青少年,面临的困难更多,对未来的预期往往更消极。据此,本研究提出假设1:家庭社会经济地位能够显著正向预测高中生的未来规划。

作为父母教养行为的重要积极维度,父母高水平的接纳/参与表达了父母对青少年的认可,为青少年思考和规划未来提供了温暖、支持和具有安全感的环境,能够显著正向预测青少年对未来的积极态度,以及对教育和职业的探索和投入。[10-11]根据家庭投资模型(Family Investment Model)[12],家庭社会经济地位高的父母更容易拥有优质资源,支撑父母将这些资源“投资”于子女。其中,父母投资既包括物质投资也包括心理投资[13],而父母教养是心理投资的重要方式[14]。良好的家庭社会经济地位能够促进父母积极的教养行为[15-16],进而促进青少年对教育和职业领域的探索和投入[17]。基于此,本研究提出假设2:父母的接纳/参与在家庭社会经济地位和高中生未来规划之间起中介作用。

教育效用(Utility of Education)是指青少年对教育的重视程度,即其认为接受教育的意义与价值。[18]教育效用在一定程度上决定着个人的教育选择,并对教育投资等产生重大影响。[19]研究[20]指出,教育价值认同对个体的未来目标设立以及目标实现的动力具有重要影响,也就是说,教育效用可能是促进个体未来规划的重要因素,教育价值认同高的个体更可能思考未来。根据个人教育决策的理性选择理论[21],对于个体及其家庭来说,高中阶段的教育更像是一种“教育投资决策”,作为“理性的经济人”,他们关于未来受教育的态度和行为是理性权衡受教育成本与收益的结果。教育选择受到家庭社会经济地位的影响,社会经济地位低的家庭因为资源不足,看不到太大的教育回报,因此不会有太高的教育价值认同,进而阻碍了青少年对未来的探索和规划。[22-23]因此,本研究推测并提出假设3:教育效用在家庭社会经济地位与高中生未来规划之间起中介作用。

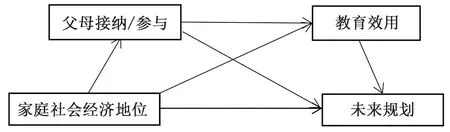

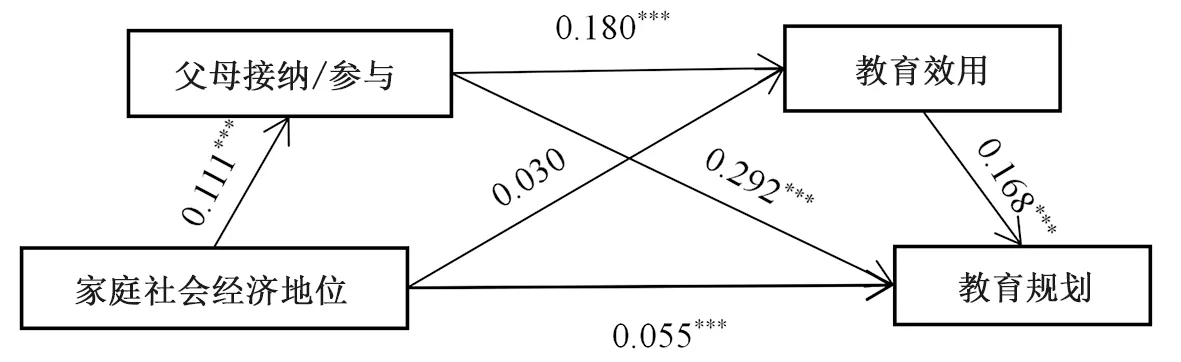

此外,在社会经济地位高的家庭中,父母多采取接纳/参与的积极教养行为,对子女的日常生活有较多的参与、对子女的接纳性较高,同时对子女的教育期望相对较高,能提供更丰富的文化以及经济资源,给予学业上的支持和帮助,通过言传身教使子女形成对受教育的价值认同,从而使子女形成更积极的教育效用。[24-25]根据身份认同理论,个体在承担某个角色时会赋予该角色以价值与意义,从而做出符合该角色的行为,[26]因此高教育价值认同的青少年会更愿意对未来进行探索和投入。由此,本研究推测并提出假设4:父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位与青少年未来规划之间起链式中介作用。研究模型如图1所示。

图1 父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位与未来规划间的假设模型

二、研究设计

(一)样本

采用整群抽样法从济南市三所高中选取1387名高中生进行问卷调查,共收回问卷1387份,其中有效问卷为1386份,有效率达99.9%。被试平均年龄为16.25±0.92岁。其中,男生582人(42%),女生804人(58%);高一学生527人(38.0%),高二学生539人(38.9%),高三学生256人(18.5%),年级信息缺失的有64人(4.6%);农村学生134人(9.7%),城市学生1177人(84.9%),居住地信息缺失的有75人(5.4%)。

(二)研究工具

青少年未来规划量表。采用努尔米(Nurmi)等人编制的青少年未来取向问卷的中文修订版中的规划量表对青少年的未来规划进行测量。[27-28]该量表考察了青少年在教育领域和职业领域的未来规划,各包含10个题目,其中包括4个探索维度的项目(如,“你经常思考或计划自己的学习以及今后要接受的教育吗?”和“你经常思考或计划自己未来的职业吗?”)和6个投入维度的项目(如,“我已经下定决心进一步接受我所选择的教育”和“我已经下定决心从事我所选择的职业了”)。由教育探索和教育投入组成教育规划,职业探索和职业投入组成职业规划。采用5点计分(1 =“完全不符合”,5 =“完全符合”),分数越高代表青少年未来规划的水平越高。在本研究中,教育和职业领域维度的Cronbach’s α系数分别为0.85和0.90。

父母接纳/参与量表。采用斯坦伯格(Steinberg)等人[29]编制的父母教养方式问卷中的接纳/参与维度对父母的接纳/参与进行测量,共9道题目(如,“当我遇到麻烦时,我可以依靠父母帮助解决问题”)。采用5点计分(1 =“非常不符合”,5 =“非常符合”),得分越高表明父母越能够融入到孩子的生活中,回应更积极,对孩子的关心和爱护更多。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.78。

教育效用量表。采用富里尼(Fuligni)等人编制的教育效用量表[30],由5个题目组成(如,“我认为,上大学对我将来所要从事的工作是必要的”),用于评价青少年有关教育对其成人后生活重要性程度的信念。采用5点计分(1 =“一点也不重要”,5 =“非常重要”),分数越高表明被试认为接受教育对今后发展越重要。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.87。

家庭社会经济地位(SES)。该研究中的家庭社会经济地位由父母双方的受教育程度、父母双方的职业和家庭月总收入5项指标合成[31]。其中父母受教育水平包括小学或小学以下、初中(含初中未毕业)、高中或中专(含高中未毕业)、大专(含夜大、电大)、大学本科、研究生(硕士或博士)六个等级,转化为三类进行赋值,其中高中以下赋值为1,高中或中专赋值为2,高中以上三个选项赋值为3。根据职业的专业技术性程度将父母职业归为三类:农民或失业人员、半专业人员、专业人员,依次计分为1-3分。家庭月总收入参考徐夫真等人的相关研究[32],并结合本地区的实际经济情况,将家庭月总收入水平划分为“1000以下”“1001~3000”“3001~5000”“5001~7000”“7001~10000”“10001~20000”“20001~30000”“30001~50000”“50000以上”九个标准,分别赋值1~9分。参照范兴华相关研究[33],将所有指标进行标准化后采用主成分分析法计算出SES,得分越高,代表家庭社会经济地位越高。

(三)施测方法

主试由心理学研究生担任,经过统一培训后,到达学校并得到校长许可后以班级为单位进行现场测试。问卷填写完毕后,由主试统一收回。

(四)数据分析

采用SPSS25.0及其宏程序Process3.4进行数据处理与统计分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

使用Harman单因子法检验共同方法偏差问题[34]。探索性因素分析结果显示,特征值大于1的因子有7个,第一个公因子可以解释总方差的26.604%,小于40%的临界标准,这表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。

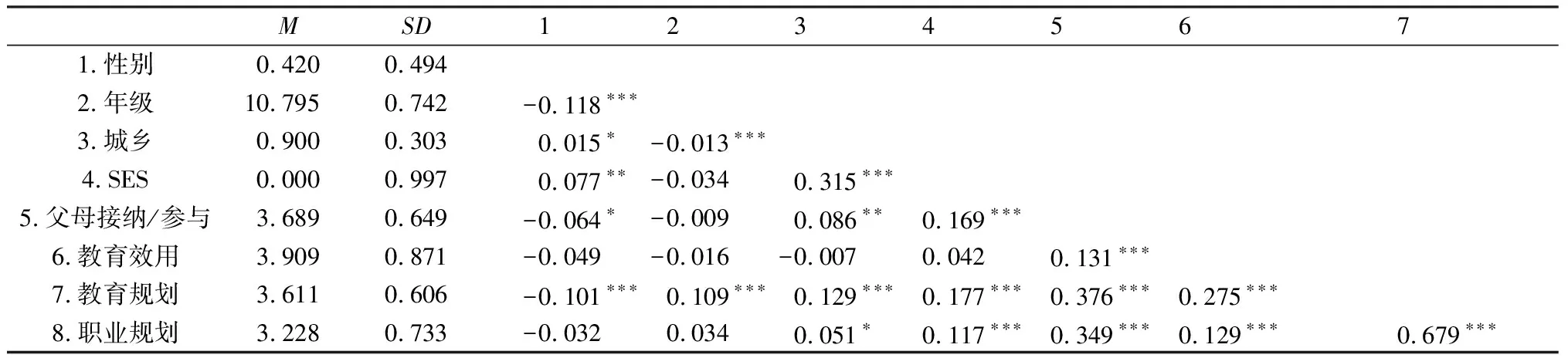

(二)描述统计与相关分析

描述统计和相关分析结果如表1所示。由表1可知,SES与父母接纳/参与、教育规划和职业规划呈显著正相关,相关系数为0.117~0.177(PS<0.001),与教育效用相关不显著;父母接纳/参与、教育效用、教育规划与职业规划两两之间呈显著正相关,相关系数为0.129~0.679(PS<0.001)。此外,由于性别、年级和城乡三个人口统计学变量与本文研究的四个变量之间存在不同程度的相关,因此后续分析将该三变量作为控制变量。

表1 各变量的描述统计和相关分析(N=1386)

(三)链式中介效应检验

1.家庭社会经济地位对高中生教育规划的影响机制

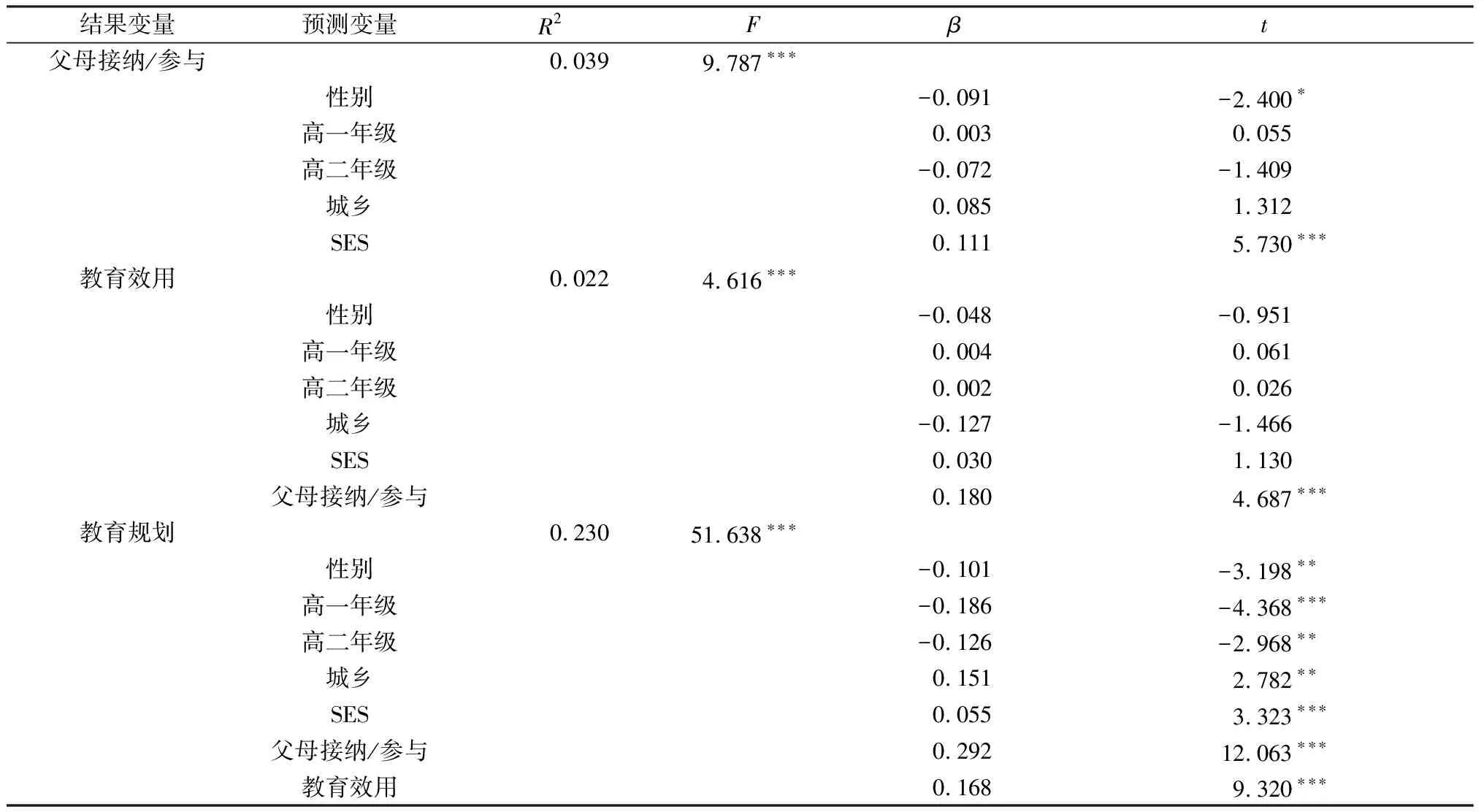

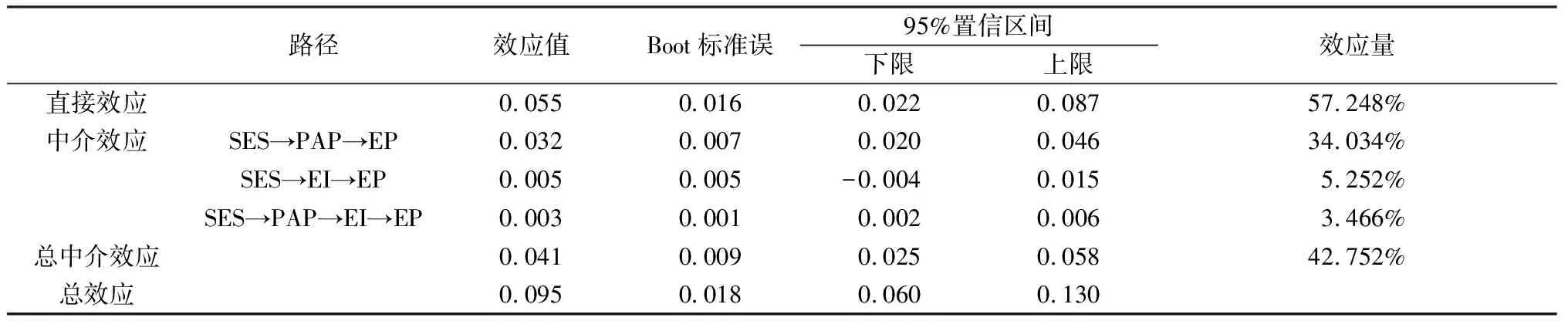

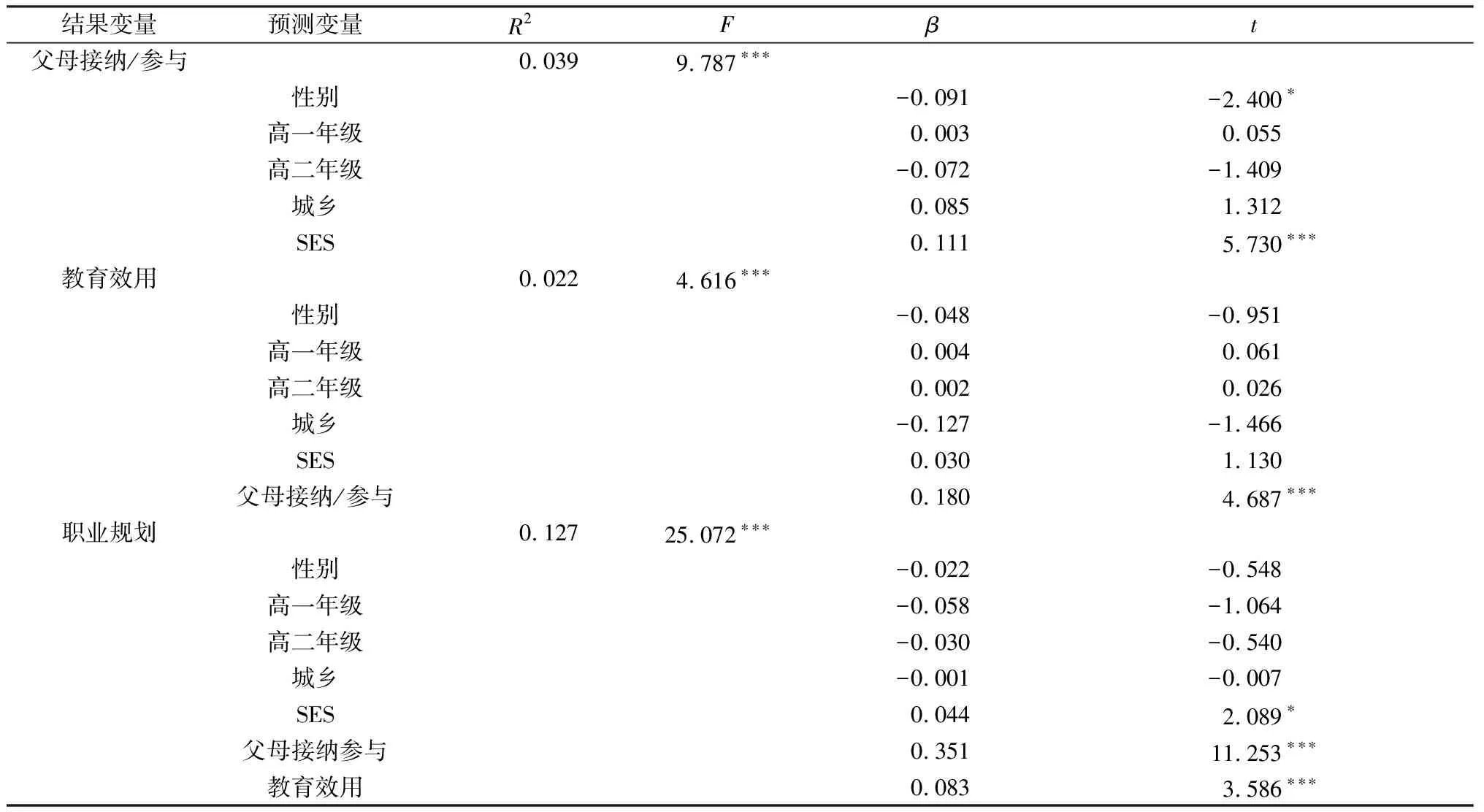

为探讨父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位和教育规划间的中介作用,研究使用SPSS宏程序Process3.4进行中介效应检验。将虚拟编码后的性别、年级、城乡作为控制变量,家庭社会经济地位作为自变量,教育规划作为因变量,父母接纳/参与和教育效用作为中介变量,根据Process程序中的模型6进行多元层次回归分析。结果表明(见表2)在控制性别、年级和城乡后,家庭社会经济地位能显著正向预测父母接纳/参与(β=0.111,P<0.001),对教育效用的预测作用不显著(β=0.030,P>0.05);父母接纳/参与能显著正向预测教育效用(β=0.180,P<0.001);SES、父母接纳/参与和教育效用均能显著正向预测教育规划(βSES=0.055,β父母接纳/参与=0.292,β教育效用=0.168,PS<0.001)。表明父母接纳/参与在家庭社会经济地位和高中生教育规划间起中介作用,教育效用在家庭社会经济地位和高中生教育规划间的中介作用不成立,父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位和高中生教育规划间起链式中介作用。模型图如图2所示。

表2 父母接纳/参与和教育效用在SES与教育规划间的中介检验(N=1386)

图2 SES对教育规划影响的链式中介模型

采用Bootstrap法重复抽样5000次进行中介效应检验,结果如表3所示。SES→父母接纳/参与→教育规划和SES→父母接纳/参与→教育效用→教育规划两条路径的95%置信区间均不包含0,表明两个中介效应均达到显著水平,效应量分别为34.034%和3.466%。研究结果显示,家庭社会经济地位除直接显著正向预测教育规划外,还可通过父母接纳/参与单独的中介作用以及父母接纳/参与和教育效用两者的链式中介显著正向预测教育规划。

表3 SES对教育规划影响的中介效应量估计

2.家庭社会经济地位对高中生职业规划的影响机制

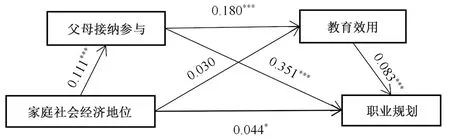

与探讨父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位和教育规划间的中介作用步骤类似,将虚拟编码后的性别、年级、城乡作为控制变量,家庭社会经济地位作为自变量,职业规划作为因变量,父母接纳/参与和教育效用作为中介变量,根据Process程序中的模型6进行多元层次回归分析。结果表明(见表4),家庭社会经济地位能显著正向预测父母接纳/参与(β=0.111,P<0.001),对教育效用的预测作用不显著(β=0.030,P>0.05);父母接纳/参与能显著正向预测教育效用(β=0.180,P<0.001);SES、父母接纳/参与和教育效用均能显著正向预测职业规划(βSES=0.044,P<0.05;β父母接纳/参与=0.351,P<0.001;β教育效用=0.083,P<0.001)。表明父母接纳/参与在家庭社会经济地位和高中生职业规划间起中介作用,教育效用在家庭社会经济地位和高中生职业规划间的中介作用不成立,父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位和高中生职业规划间起链式中介作用。模型图如图3所示。

表4 父母接纳/参与和教育效用在SES与职业规划间的中介检验(N=1386)

图3 SES对职业规划影响的链式中介模型

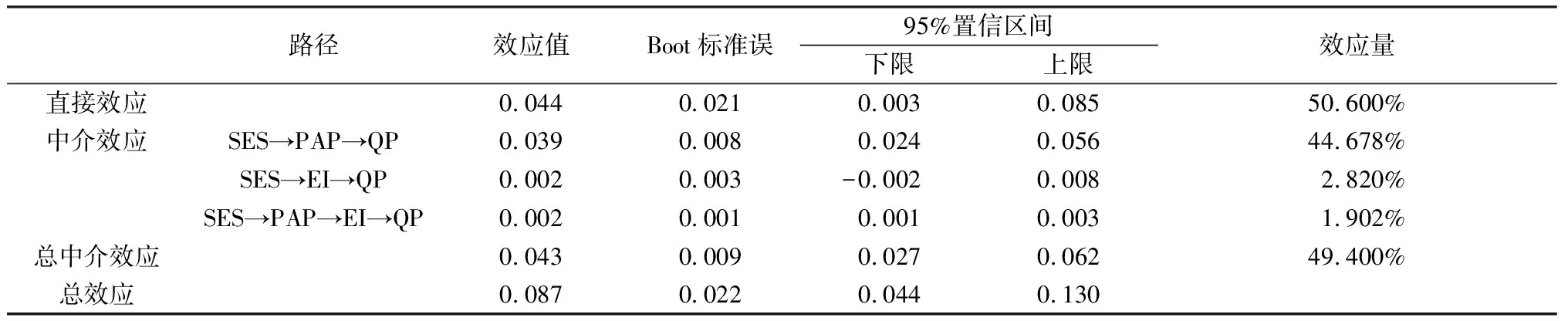

采用Bootstrap法重复抽样5000次进行中介效应检验,结果如表5所示。SES→父母接纳/参与→职业规划和SES→父母接纳/参与→教育效用→职业规划两条路径的95%置信区间均不包含0,表明两个中介效应均达到显著水平,效应量分别为44.713%和1.954%。研究结果显示,家庭社会经济地位除直接显著正向预测职业规划外,还可通过父母接纳/参与单独的中介作用以及父母接纳/参与和教育效用两者的链式中介显著正向预测职业规划。

表5 SES对职业规划影响的中介效应量估计

四、讨论

本研究探讨了高中生在教育和职业领域的未来规划发展的影响因素及其作用机制。研究发现,家庭社会经济地位能够直接显著正向预测高中生的未来规划,该结果与研究假设以及以往的研究结果相一致。[35-36]具体来说,在社会经济地位较高的家庭中,父母通常受教育程度较高,对子女的期望较高,一方面能够与子女积极沟通与当前主要发展任务有关的话题,一方面可以为子女提供丰富的物质资源和更恰当的教育方法,从而促进青少年确立切实的目标并为之积极探索和投入,从而对未来的规划也就更加清晰。

家庭系统中的各因素不是独立发挥作用,各因素相互联系共同影响个体的心理社会发展。在本研究中,家庭社会经济地位不仅直接预测高中生的未来规划,还通过父母接纳/参与对其未来规划产生间接影响,这与我们的假设一致,和以往结果相似。[37-38]具体来说,处于高社会经济地位家庭的父母更可能采用接纳/参与的教养行为作为对子女未来发展的心理投资,让青少年感受到自己被信任,对未来充满积极的态度,从而产生较高的自主性,更积极规划自己的未来。这也支持了家庭投资理论。

在本研究中,家庭社会经济地位能通过父母的接纳/参与和教育效用的链式中介作用对高中生的未来规划产生影响,这与我们的假设一致。同时这支持了生态系统理论,即外部环境变量必须通过个体水平变量才能起作用,进而对青少年产生影响。[39]具体而言,在社会经济地位较高的家庭中,父母往往具有较好的教育背景,也多采取温暖接纳又有适当要求的教养行为[40];父母能够参与到子女的生活中,对子女的期望较高,也会进行更多的教育投入与消费。根据费洛姆的期望理论,父母对孩子较高的教育期望会给孩子带来一种积极的暗示,即接受教育是有意义的、有价值的,进而激发了青少年的教育效用。青少年自我对教育价值的认同度越高,对自己的未来发展有更积极的规划,进而提升了其对未来教育和职业领域的探索和投入的水平。

需要注意的是,家庭社会经济地位并不能够直接通过教育效用对高中生的未来规划产生影响,而是要通过父母教养行为→教育效用的链式中介对未来规划产生影响。即教育效用在家庭社会经济地位和高中生未来规划之间的中介作用并不成立,与研究假设不一致。对教育价值的认同会受社会阶层、文化历史传统、个人特征等多种因素的影响。一方面已有研究证明教育选择还是受到家庭社会经济地位的影响,社会经济地位低的家庭不会有太高的教育价值认同。[41]但另一方面有些家庭虽然社会经济地位低,但父母信任“教育改变命运”,可能会更重视教育,将教育看作向上流动的有效通道,对教育获得赋予很高的工具价值,[42]这种高度重视也影响到子女对于教育的价值认同。社会经济地位低的家庭的子女产生了不同的教育价值认同。这说明家庭社会经地位可能并不会直接对子女的教育效用产生影响,而父母的教育价值观对子女学习的影响远胜于家庭社会经济地位等客观物质条件的影响[43]。这也同样符合生态系统理论,即家庭社会经济地位作为外层系统,要经过父母教养行为这一微观变量才能作用到孩子身上。因此家庭社会经济地位作为外界环境可能不会直接改变子女的教育认同,而是会先影响父母对教育的看法,父母养育子女的过程中通过亲子沟通将教育效用等传递给子女,进一步影响到子女对于教育的价值认同,从而影响子女的未来规划。

本研究探讨了家庭社会经济地位对高中生未来规划的影响,同时结合已有研究深入探讨了家庭社会经济地位和未来规划之间的内在作用机制,发现了家庭社会经济地位→父母接纳/参与→教育效用→未来规划这一链式中介作用。一方面,家庭社会经济地位对高中生教育和职业规划的影响机制是基本一致的,均有显著的影响,这表明了家庭社会经济地位对青少年尤其是高中生未来规划的重要影响;另一方面,虽然家庭社会经济地位对高中生教育和职业规划领域的直接路径是显著的,但是效应量都比较小,更多地是通过父母接纳/参与→教育效用这一路径对高中生的未来规划产生影响。这进一步扩展了我们对家庭社会经济地位、父母接纳/参与、教育效用和未来规划间关系的认识,对指导高中生未来规划具有重要的意义。

本研究存在以下不足之处:第一,本研究仅采用学生自我报告的形式,可能导致研究结论存在一定偏差,未来研究可以考虑学生自我报告和家长报告相结合的方式;第二,本研究采用横断研究设计,限制了变量间的因果推论,未来可以考虑使用纵向研究设计;第三,本研究中的父母接纳/参与数据收集并未区分父亲和母亲,未来研究可以进一步考察父亲和母亲的接纳/参与对青少年教育效用和未来规划是否会产生不同的影响。

五、结论

(1)家庭社会经济地位对青少年未来规划起到显著正向预测作用。

(2)父母接纳/参与在家庭社会经济地位与青少年未来规划间起中介作用。

(3)教育效用在家庭社会经济地位与青少年未来规划间的中介作用不显著。

(4)父母接纳/参与和教育效用在家庭社会经济地位与青少年未来规划间起链式中介作用。

——核心素养与高师院校教学变革(DIA180384)