借鉴与再造

——范宽《溪山行旅图》与关仝《山溪待渡图》之关系探讨

范士轩

(1.信阳学院 美术与设计学院,河南 信阳 464000;2.信阳师范大学 美术与设计学院,河南 信阳 464000)

北宋范宽的《溪山行旅图》所画素材来源、师法造化所在多为后人关注与讨论,更有不少人实地考察、取证,却鲜有真正令人信服者。那么有没可能是参照前人作品、加入现实元素并经由个人心源的再造而来?笔者研习五代关仝的《山溪待渡图》时发现与之相近之处颇多。

一、二人和两图关系简说

1.二人关系

关仝,一作关同(约907年-960年),字号不详,长安(今陕西西安市)人,五代后梁杰出画家。范宽(约950年—约1032年),又名中正,字中立,华原(今陕西铜川耀州区)人。二人与李成同为当时北方山水流派的主要代表,被称为“三家鼎峙,百代标程”[1]14。

史载关仝、范宽均曾师法荆浩。荆浩(约850年-911年),字浩然,号洪谷子,河内沁水(山西沁水县,另说为河南济源)人,唐末五代时期著名画家,北方山水画派之祖。由生卒年可知,荆浩去世时关仝才3岁左右,得其亲传画技的可能极小;而范宽则在荆浩去世近40年后才出生,更不可能得其亲授。故而可得出结论:关仝与范宽对荆浩的“师法”大概只能通过其传人或作品得其法脉,都算是荆浩山水精神的传人并成为北派山水的杰出代表。史料还说范宽也学习过关仝,而事实上关仝去世时范宽才10岁左右,得其面授的可能性也不太大。但毕竟相距不是太远,关仝又“驰名当代”[1]25,深爱艺术的范宽通过关仝的学生或作品来学习也便在情理之中,甚至可以说,关仝的山水画作对于范宽早期的艺术发展有着至关重要的影响。如是,可推论二人关系,即均为荆浩画派传人,而范宽又从关仝处汲取了诸多的艺术营养,也算是关仝的传人。

2.两图关系

《溪山行旅图》是范宽最著名的传世作品,也是中国绘画史上最经典的作品之一;《山溪待渡图》是关仝的山水作品,石质坚凝,林木繁茂,亦符合画史对其画风之记载。整体而言,两图的画风都具备明显的北派山水气象,详加比较就会发现二者竟有着诸多相近之处。因二人所处时代之先后,那么我们就有理由相信范宽的《溪山行旅图》对关仝的《山溪待渡图》应该有所参考与借鉴,但毕竟二作从构图气势到风格气息已有了巨大差异而成为两幅不同的作品,故以借鉴与再造来定位二者关系似乎更为合适。

在此,详加审视与推究其关系乃至相关元素,必能给予我们诸多启发。

二、《溪山行旅图》与《山溪待渡图》及关仝其他类似作品之比照

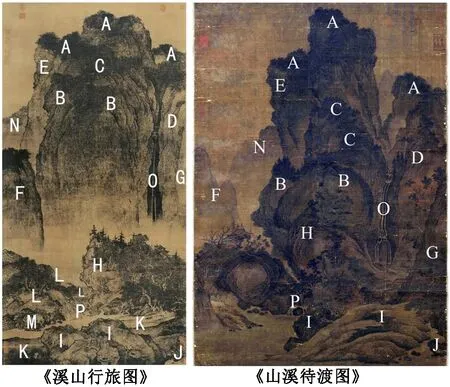

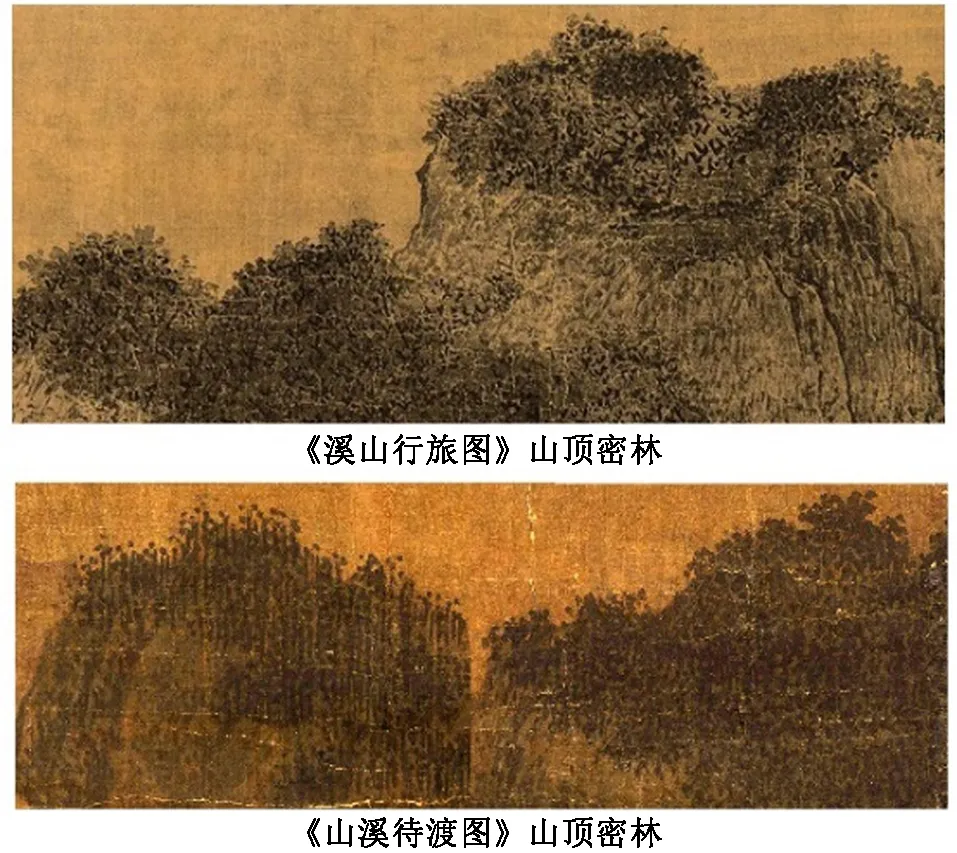

最先引起笔者注意的是关仝《山溪待渡图》的山顶形态有些熟悉,似与范宽的《溪山行旅图》相近,于是便详加对照,竟发现了诸多相关处,现将两图(下文分别简称《待渡》和《行旅》)具体比照说明如下。

1.山顶形态

米芾《画史》说荆浩山顶“四面峻厚”[2]196,范宽《行旅》亦然(或与师法荆浩有关)。《行旅》山顶最高处居中并向右稍低;左侧山顶相对稍低且向左趋低;右侧山顶更低于左侧,三者形成高低参差之节奏变化。《待渡》的山顶高低走势与《行旅》大致相同,只是右侧与主峰相离,中间部分斜度较大,整体不如《行旅》紧凑罢了(图1A)。

图1 范宽《溪山行旅图》与关仝《山溪对待图》比较

2.山峰主体

《行旅》的主峰山体最大块面的山头与《待渡》中部山头的外轮廓非常相似,只是把下面拉伸并向上挤压且把山顶树法做了统一(图1B);再往上直至最顶端就是由《待渡》上半部分压缩、开张、丰腴而成,尤其是中间山峰受到极度压缩(图1C),使得整个山体的顶部愈加紧凑而敦厚;《待渡》两峰分离,《行旅》则扩展主峰而挤压右侧并连在一起(图1D);另,左上方山体轮廓亦相近(图3E)。如此,《行旅》中占三分之二的山峰主体即由《待渡》中上部的山峰化来,不过更加开张饱满、更显敦实厚重、更具节奏韵律。米芾说“范宽山水,嵘嵘如恒岱,远山多正面,折落有势”[2]148,以《行旅》主峰参之,可谓恰如其分。

左侧山在《待渡》中以淡墨虚出,似为远山,而《行旅》则实写于主峰之前,成为与中景的过渡,这样山峰主体就不至于太过突兀,同时形成大小块面对比并起助势之用(图1F)。《待渡》最右侧中下部还有一近山与后山相隔,而《行旅》则直接融之于山峰主体(图1G)。

若非树木差别,《待渡》中主体山峰与前面中景着实不易区分,而《行旅》则把山峰下面大胆虚化为云烟,便产生了空间上的距离感、视觉上的高耸感与审美上的疏朗感(图1B、H)。

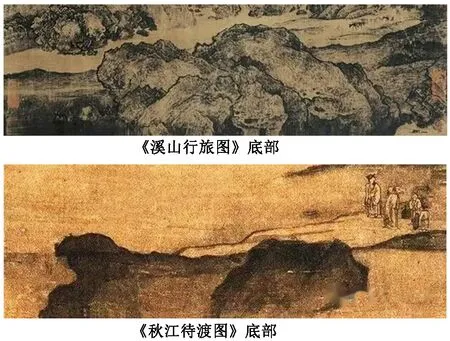

3.底部巨石

两图底部巨石的外轮廓也同样相似,尤其是左边趋向左上方的局部更是相近,只是《待渡》中的巨石比较靠右且置于水中,而《行旅》相对居中且向下出了画外(图1I)。另,画的右下角各有一石块不论外形轮廓还是角度趋势也非常相似,只是《行旅》与其他石头相连而《待渡》彼此分离罢了(图1J)。

《行旅》巨石后置一横铺而稍斜的山地(图1K),有别于《待渡》,但关仝的另一作品《秋江待渡图》底部却有极为类似的安排,地面轮廓、巨石甚至包括人物位置都几乎一样。(图2)

图2 两图底部比较

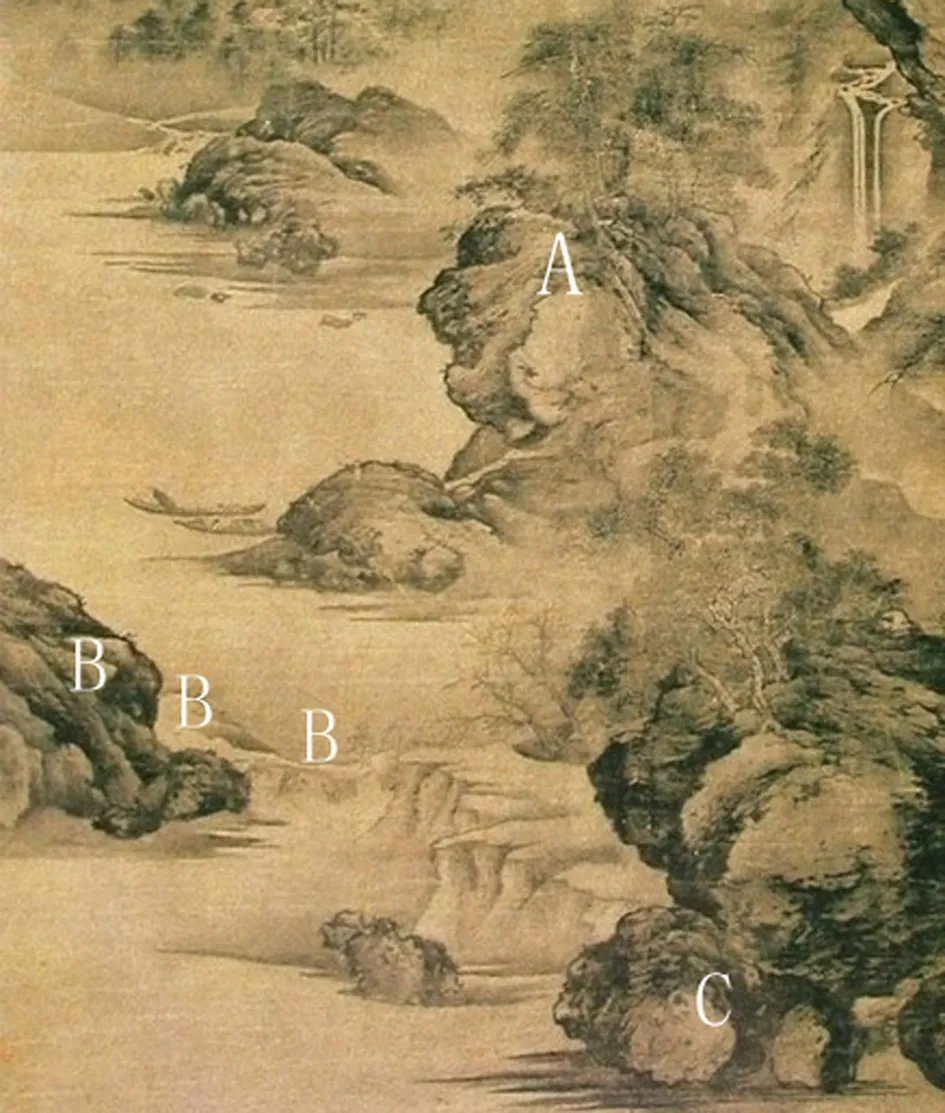

4.中景与远山

《行旅》中景以溪分两边,基本同于《待渡》中景主体。《待渡》中景中部似与后山粘连,《行旅》则稍右移并延至画外,且与主峰相离(图1H)。《行旅》中景左侧似与《待渡》不同,但与另一传为关仝的作品《溪山幽居图》左下方山石的大形及后面道路乃至连向右前方的木桥何其近似(图1L、图3B)!甚至《行旅》此处靠前的石头也与《溪山幽居图》中下方的石头外形颇为相近(图1M、图3C)。再者,《溪山幽居图》正中的巨石与《待渡》中部巨石(包括石上大树)、《行旅》的中景右侧部分也非常相似,尤其是《行旅》此巨石左下斜出处更近于《溪山幽居图》。或可认为,范宽《行旅》此处一部分是由关仝的两幅作品的相近元素糅合而成的(图1H、图3A)。

图3 关仝《溪山幽居图》局部

二图主峰左侧都有远山且位置相近,《行旅》中相对更实写而贴近主峰,一显其厚,二助其势。《待渡》两峰间另有远山,《行旅》中被遮挡了(图1N)。

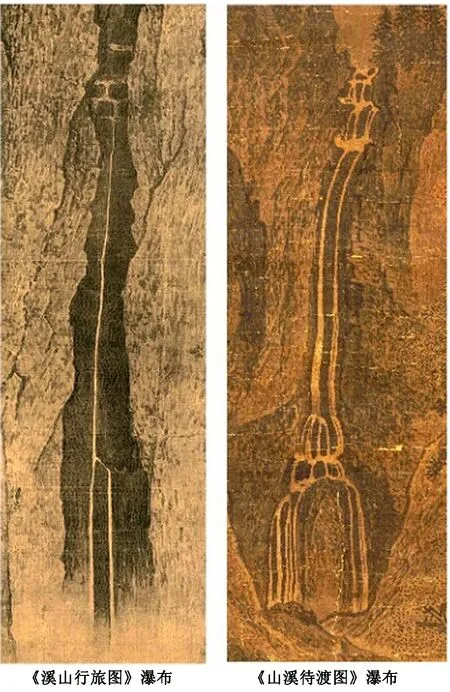

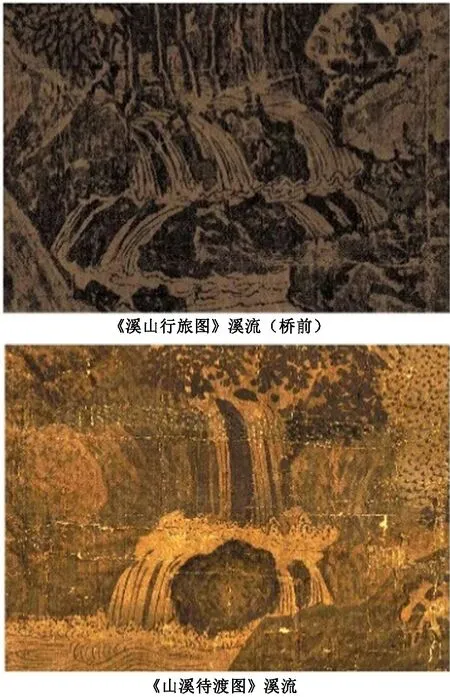

5.瀑布与溪流

《待渡》的瀑布从右侧山腰流泻而出,上部四跌后分两条而下,下面三分之一处再三跌又分为两部分;《行旅》的瀑布位置近于《待渡》,上部也是四跌,只是变成一条白练垂下,向下也是约三分之一处略了三跌便直接分作两条白线,整体更趋简洁而响亮,并成为中国绘画史上最经典的飞瀑绝唱(图1O、图4)。

图4 两图瀑布比较

溪流位置也基本相同,只是范宽画的更加精细而灵动,并于溪上架桥,桥后溪流渐远渐隐。《行旅》桥前的溪流方向、形态及中间大石块也颇类于《待渡》;《待渡》溪流右侧有树斜出相遮,而《行旅》中则树出于左侧(图1P、图5)。

图5 两图溪流比较

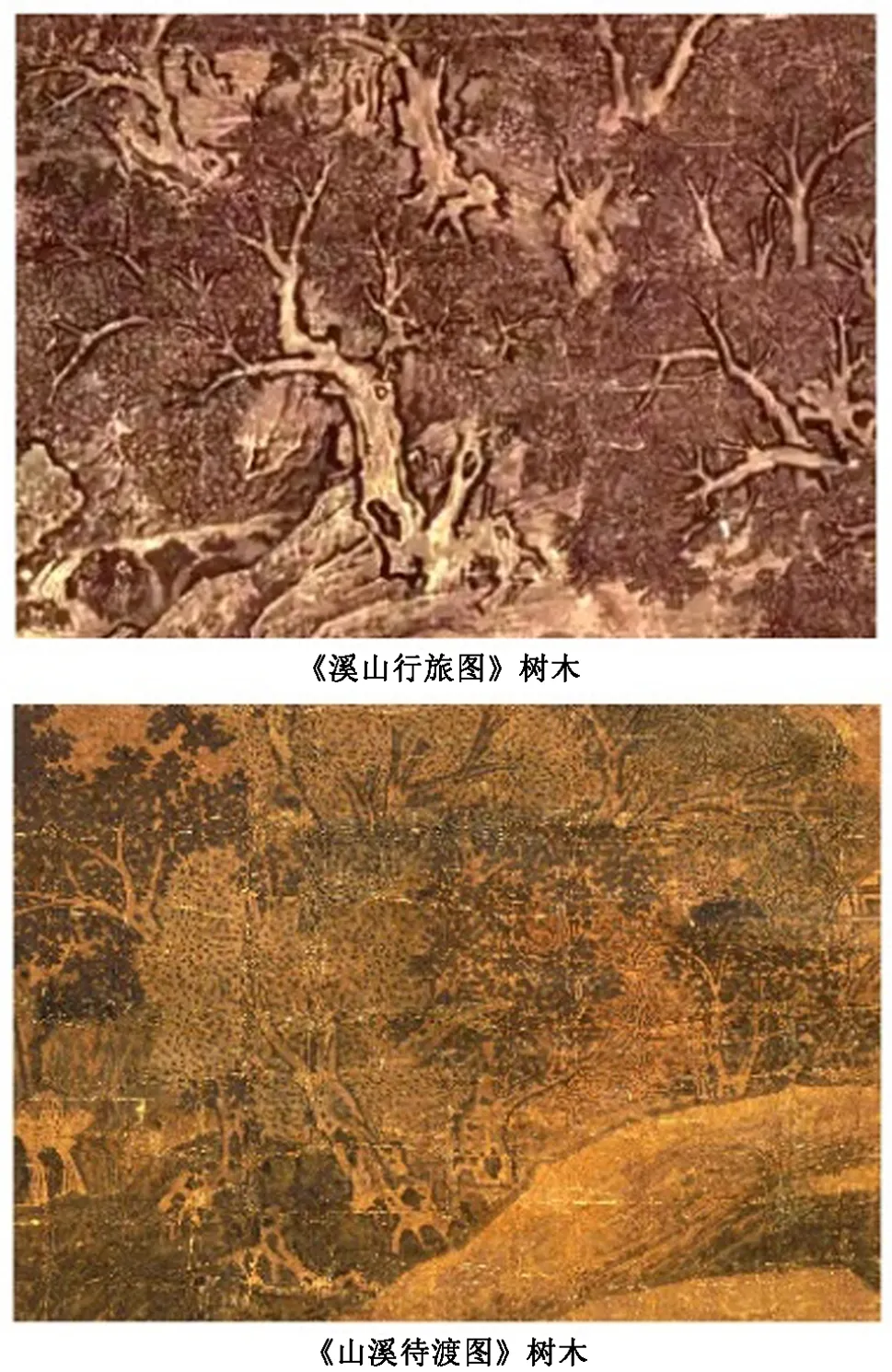

6.树木与建筑

《待渡》下面的树丛被《行旅》“移植”到了右侧,与巨石组成中景的主角。二作树干均为双勾,都有根、疤,只是《待渡》以不同的点画叶并简单敷色而《行旅》则以略去色彩而以更具体多样的夹叶表现(图6)。二图山顶林木均以墨点画其概貌,《行旅》较《待渡》更具浓淡变化且极其简略地点勾树干大意,而《待渡》则多以更具体的竖线表示,右侧山顶尤其明显(图7)。米芾说范宽“山顶好作密林”[2]76,看来渊源有自。整体而言,《行旅》树更显自然生动。

图6 两图树木比较

图7 两图山顶密林比较

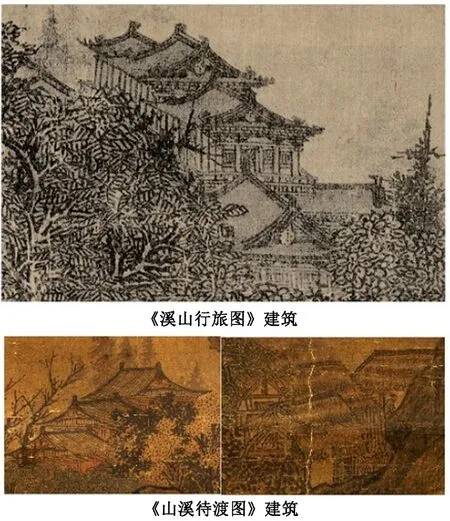

《待渡》左边巨石后有楼观建筑,右下山脚对着瀑布有几座茅屋,在《行旅》里茅屋不见了,楼观更小也更复杂,被隐于中景山林之后,依然正对瀑布。有人说是道观,但其与左侧僧人相呼应,说寺庙或更为确切。其实在中国传统文化中,无论寺庙还是道观,与自然山水相融都是灵魂安顿之所、精神栖息之地(图8)。

图8 两图建筑比较

7.人物与其他

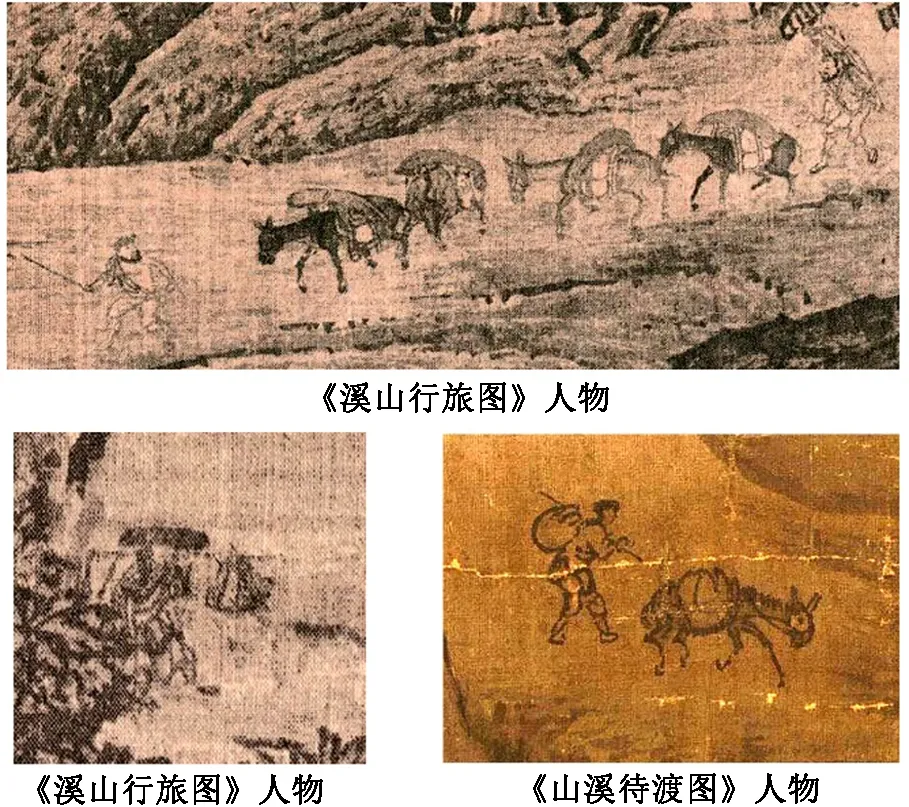

《待渡》底部巨石边上有小舟横陈,隔水左上方有人赶驴待渡;在《行旅》中则变为二人四驴的商旅组合自右向左而行,左边山林后一挑担僧人向右而来,两组人物路径不同、方向相反,但都“在路上”,深契“行旅”主题。人物的活动实为画眼所在,其变更直接导致了画面主题的切换(图9)。

图9 两图人物比较

8.笔墨特征

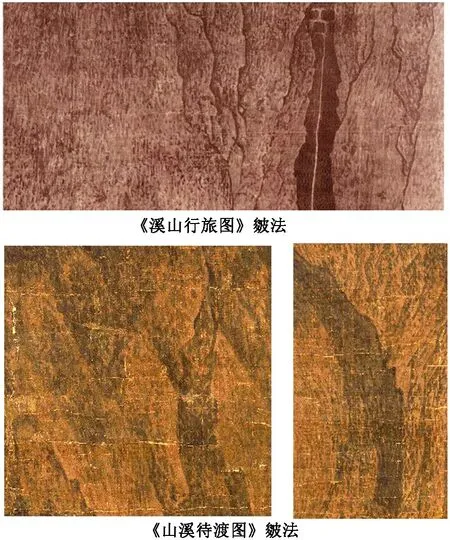

晚唐五代时期,在山水画中表现山石质感的皴法开始出现,《待渡》中已能明显地看到点皴的运用,可以说已初具“雨点皴”的雏形,只是范宽有意识地予以提炼为更具个性化的皴法符号,且以多层皴积使得山石更加坚实而厚重(图10)。《行旅》中山石、树干的勾线用笔凝重厚实,亦颇近于《待渡》。

图10 两图皴法比较

因此,两图诸多的相近之处足以说明有其必然的内在关联——参考与借鉴。《待渡》中的内容元素,被《行旅》大胆借用并施以有机结合、巧妙安排与必要改变并毫无生硬拼凑之感,且在境界上更优于《待渡》,此等借鉴与再造之功夫实在令人叹服!对于关仝的作品多有质疑甚至否定者,而由范宽的师法借鉴或可反证上述作品尤其是《待渡》更可能是属于关仝的。

三、《溪山行旅图》何以更加经典

在此,我们理当思考,作为参照、借鉴而来者何以能够更加经典而成为不朽的名作?以下几点或是其因由。

1.构图安排

《行旅》高宽比为2∶1,采用当时常见的大山大水的全景式构图,左右两边与底部物象大都出了画外,给人强烈的视觉张力,唯上部留有一定空白,使主峰给人一种向上的升腾感。相对简括的整体凝聚着非凡的撼人气势。

近、中、远景1∶2∶6的物象比例造成视觉上的节奏跳跃感。几乎占画幅2/3的主峰高耸云天,令人印象深刻;中景整体呈横式,被溪桥分为大小两个块面,既不死板,又与前后形成对比;底部则巨石中卧、山路平铺,与中景相比更趋扁平而浑整,形成全幅“巨碑式”山水的底座。别具匠心的构图安排,使画面总体上给人一种雄伟、涵容、静谧、永恒之感。

2.物象表现

特别的构图能在第一时间刺激观者的视觉,而画中具体物象的描绘则是留人驻足、耐人品赏的关键。 史载范宽 “居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣……对景造意……写山真骨”[3]68。可知他对自然造化是经过了极其认真的观照与体悟的,纵然不现场对写,仅目识心记亦足以为山水写真传神。但看《行旅》之山石,远取其势、近皴其质,形态结构刻画到位;树木干叶,多为双勾,品类有别,疤瘤无遗;瀑悬千尺,“溪出深虚,水若有声”[2]149;再看商队,前人赤膊执鞭引路,后人负物拿扇驱赶,驴驮重物,步履蹒跚,皆动态逼真,情趣盎然;另有僧人挑担,从容而行;寺庙廊檐,清晰可见……它们无不来自用心观察、至诚表达,心诚则意远,足以穿越时空、感通千年,所以今天的我们仍能被深深感染。

3.笔墨处理

画面笔墨的运用与处理是作者内在的审美素养、艺术修为、心源境界在物象描绘、意境传达过程中的投射与呈现。郭若虚评范宽笔墨“抢笔俱均,人屋皆质”[1]15,这种“抢笔”强健有力,评价其作品可谓精准。画中树木以硬朗的线条勾出树干,再以细密之笔双勾树叶,沉稳劲健;山顶林木由浓淡不同的墨点出之,以显其密。白线般的瀑布在黝黑山坳的衬托下响亮跳跃;主峰之下烟云蒸腾、气机流荡;建筑顶部“以墨笼染”[1]15,与画幅整体和谐统一。

《行旅》中最为人称道的就是表现山体、石头的“雨点皴”(“豆瓣皴”),同时也有“刮铁皴”“短条皴”(可能来自李成)的运用。以雄健的墨线勾勒出山体的轮廓和石纹的脉络,并在其内层层皴积,用笔坚实有力,而后用淡墨渲染,使得墨色凝重而又浑然厚实,山石的体积和重量、质地与风骨都得以极其出色地表现,在整体上描绘出了秦陇山川的峻拔苍雄、宏伟浩莽之感。米芾说范宽“土石不分”[2]196,殊不知这极有可能是范宽为了表现个人心境中雄浑厚重之感而有意为之的。

4.意境营造

对意境的营造,几乎成为中国文学艺术家尤其是山水画家们不懈的追求。一幅绘画作品无非就是把有关物象形态按作者的审美观照在画面上进行合理地安排并予以恰当的笔墨表达,最终营造出一定的意境来。

“天地有大美而不言”,范宽尽可能弱化人的形迹以示其渺小与卑微,更反衬出《行旅》的雄浑大美之意境。“峰峦浑厚,势状雄强”[1]14-15,巨石横卧、主峰高耸,杂树丰茂、寺庙深藏,天地无言、亘古静默。然静中有动,白练流泉、人畜行路,顿显生机与灵气;静中亦有声,飞瀑鸣响、溪水潺潺、驴蹄得得、铃音阵阵,更偶尔传来赶路者的欢歌与吆喝……同无言的天地共谱一曲永恒的天籁旋律,使画面意境愈显静穆与清幽。范宽无疑就是这曲天籁最虔诚的倾听者与谱写者,纵然千年后的我们,也能在崇峻、雄壮、自然、高古的审美意象中享受到身心的净化和灵魂的提升。

不同的画作均可营造一定的意境,为何有高下优劣之分?终在境界! 境界即指画面意境所达到的高度。范宽之作多呈现阳刚之气,更首开雄浑之境界。《行旅》在总体上给人一种崇严敦厚的大儒气象,其自然疏野的表达又弥漫着道家超尘的精神,而寺庙僧人的描绘更透露着佛家出世的信息。几乎所有的观者都能从画作中受到不同程度的心灵触动,从而形成一个对大众灵魂不可思议的大感通、全覆盖的局面。于是,《行旅》便毫无争议地成为中国传统美学至高境界中的伟大经典!

四、借鉴与再造之关键因素探讨

在对前人的优秀作品借鉴与参照的基础上进行个人化的重新“铸造”,无疑是绘画艺术学习与创作、进步与提升的一条快速通道。影响借鉴与再造的关键因素主要有传统、造化、心源与时代等,下面分别予以探讨。

1.传统基础

对传统的取法可由师授,亦可来自作品,不仅在基础技法的掌握上,而且在创作规律的认知、画面气韵的感受、审美品格的影响上。史载范宽“始学李成”[4]247,又“师荆浩”[2]76。据前文分析,他对关仝的学习也是着力甚深。可以说,在艺术的修习之路上他是转益多师且取法乎上的。范宽通过广泛的学习,打下了极其扎实的传统绘画基础,而且通过向诸位前辈大师的取法,他的创作已站在了一个很高的起点上。

《图画见闻志》说 “宽仪状峭古……性嗜酒好道“[1]49,可知其有古人之风、道家之尚,必具备对自然造化的至诚真爱。如是,范宽已具备了出色山水画家的基本素质。

2.造化元素

北宋《宣和画谱》记述了范宽在具备一定基础之后的感悟:“前人之法,未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。”[4]247“于是舍其旧习,卜居终南、太华岩隈林麓之间……默与神遇,一寄于笔端之间……故天下皆称宽善与山传神”[4]247。范宽不甘“尚出其下”而“创意自我,功期造化”[3]68,从师前人转向师造化,便是他艺术道路上的一次重大“战略转移”。得造化元气陶冶供养,为自然山水赋魂传神,与前人拉开距离,让自我渐次确认——于是,又一座画坛高峰悄然崛起。

纵然对前人作品有所参照,也要把相应物象的结构、质感、形态、位置等以个人心源观照、融汇的自然造化素材进行较为彻底的取代与替换,使之真正成为自己笔下的山水形象、个人心中的山水境界,这正是范宽的智慧所在,也几乎是古今大家们在前人基础上取得成就的重要法门。

近年来有人热衷于为《行旅》寻找“原创地”或“原型”,或干脆锁定于范宽家乡附近的照金山。若说主峰形态有些印象、影子或可成立,亦属正常(实则以范宽师承、游历所见类似形态者当不止一处),但以时下写生习惯相揣测、以常人识见水平相度量,仅以某地相拘泥,则难免武断,若以整幅论之,则更显牵强。

3.心源条件

范宽在感悟“师诸物”后,继而明白“吾与其师于物者,未若师诸心”[4]247。至此,范宽已经完全达到了 “外师造化,中得心源”[5]265的创作要求。心源者,心性也,佛教视心为万法之源,故称心源。境由心造,故心源亦为万境之源。范宽“徘徊凝览,以发思虑……对景造意”[3]68,并“理通神会”[1]49,说明在面对外在诸般造化时已经对内在的“心源”有所调动与融汇并形成了明显带有自我性情、气质的个人化意象,何况面对绢素的九朽一罢、惨淡经营,必然是个人心源之境的更精准表达。

时下,写生(师造化)已得到普遍重视,但对外在物象的被动描摹毕竟尚处较低层次,对自我精神、心性乃至灵魂的深刻呈现才更近于艺术的本质!范宽了悟于此,也便迈向了大师殿堂之门。当然,高级的作品只能出于高级的心源,所以对心源的开发与修炼才是我们最应该关注与投入的,只可惜,太多人恰恰忽略了这一点!

即使在创作中有所借鉴,除了物象内容的“偷梁换柱”外,同时要以个人的心源映照、意境表达为旨归,使虚者实之、松者紧之、粘者间之,离者连之、缩者伸之、瘦者丰之、多者去之、缺者补之……总之,根据个人的审美观照需要进行画面元素、笔墨技法的灵活调整与机动创造,最终实现自我艺术修为、精神格调、心源境界的充分表达与圆满展示,并创作出典型的属于个人艺术风格的作品!毫无疑问,作者宽和敦厚、高迈超逸的心源条件才是《行旅》成为经典作品的关键所在,也才是范宽得以“百代标程”的决定性因素!

当然,对传统、造化、心源三者的师法并非截然鲜明的直线式、阶段式的,对传统、造化师法的过程中离不了心源的参与调度,对造化乃至心源更多关注时也不妨有对前人优秀作品的临习、品赏与借鉴。范宽的《行旅》应是其已具很高创作水准时对前辈关仝的作品所进行的个人化的再造。

4.时代气息

大概任何人都逃脱不了时代气息的笼罩。主动把握时代脉搏、自觉感应时代精神,是历代艺术大师得以成就的重要密码。范宽也不例外。范宽在日益浓郁的文化时风中吮吸、成长,并在儒释道三家兼修风尚中具备了儒家人生进取之根基、道家行迹隐逸之表现和佛家心性空淡之超然。当时对“格物”精神的崇尚和对气势境界的追求则直接影响了画家们对物象穷尽极致的观察、表达和对画面苦心孤诣的经营、安排,这些都助推着五代、北宋山水画很快达到了顶峰,而范宽就是那最高耸的存在。

当下,对于艺术修习、创作者而言是个矛盾的时代。丰厚的艺术资源、开阔的国际视野、便捷的交通条件、崭新的生活体验……都为新时代艺术大家的成功提供着营养、眼界、信息与素材;同时,浮躁的社会风气、贫瘠的文化底蕴、功利的艺术目的、迷乱的绘画观念……也无不是新时代画家成长路上的泥淖、沼泽、陷阱和雾霾。谁能在很好地选择、利用优势的同时尽量地规避劣势,那么谁就更有可能真正成就艺术之大我而代表这个时代!

五、结语

通过比照分析可知,范宽确曾虔心深入师法过关仝(哪怕仅是作品)并获益良多,作为中国山水画史上万世丰碑的《行旅》极有可能是对关仝的《待渡》等作品参照、改造而来,但这丝毫不影响范宽的高明与伟大。他同时为我们树立了借鉴他人作品、置换造化元素、表现个人境界而再造画史经典的千秋范例!最终的作品能否成功与超越,关键要看作者的艺术素养与心源高度,这更是范宽所给予我们的最重要的启示!