阿替普酶治疗急性脑梗死的效果观察

王旭光

近几年, ACI的人数越来越多, 该病特点是发病率、致残率、死亡率均较高, 现阶段临床对于此病的治疗以超早期溶栓为常用方法[1]。静脉溶栓存在操作简单的特点, 在时间窗内治疗可以将梗死的脑血管快速开通, 将局部血液灌注恢复, 对缺血半暗带的脑细胞进行挽救, 进而修复神经功能。阿替普酶和尿激酶是溶栓药物中比较常用的两种, 其中阿替普酶的溶栓效果已经获得了认可, 在较多的诊疗指南中是静脉溶栓治疗措施中的首选[2]。所以, 本研究分析ACI 采取阿替普酶治疗的效果, 将90 例ACI 患者作为研究对象, 分析其应用效果, 报告如下。

1 资料与方法

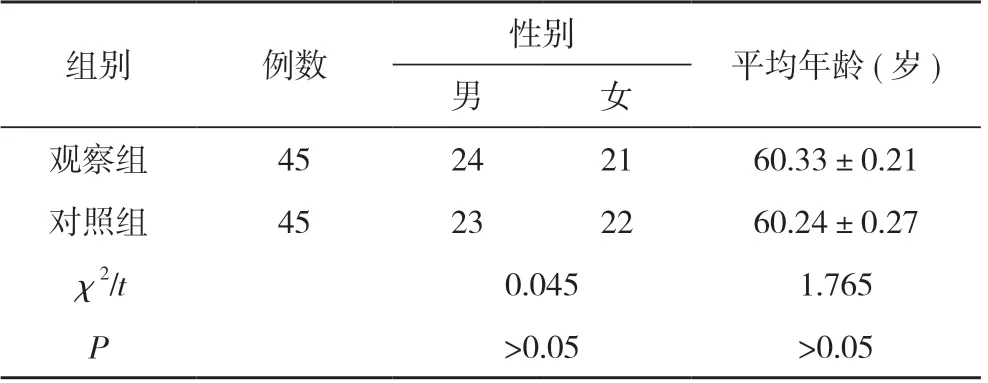

1.1 一般资料 选取2020 年3 月~2022 年3 月本院收治的90 例ACI 患者为研究对象, 随机分为观察组与对照组, 各45 例。观察组中, 男24 例, 女21 例;平均年龄(60.33±0.21)岁。对照组中, 男23 例, 女22 例;平均年龄(60.24±0.27)岁。两组患者一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。见表1。本研究经伦理委员会批准。

表1 两组一般资料对比(n, x-±s)

1.2 方法 全部患者均实施保护脑细胞、改善微循环、抗血小板聚集、调脂等常规治疗。

对照组采用尿激酶(南京南大药业有限责任公司, 国药准字H32023290)治疗, 予以患者尿激酶100~150 万U 和生理盐水100 ml 混合后对患者实施静脉滴注, 在0.5 h 内完成滴注。

观察组采用阿替普酶(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, 注册证号 S20160054)治疗, 予以患者阿替普酶0.6~0.9 mg/kg, 总剂量应<90 mg, 在60 s 内先静脉推注10%, 其余的混合生理盐水100 ml 后实施静脉滴注, 在1 h 内完成滴注。

1.3 观察指标及判定标准 ①治疗效果:疗效判定标准:显效:全部症状消失、日常自理工作可独立完成;有效:部分相关症状消失, 在他人的帮助下自理可以完成;无效:症状没有改善且生活不能自理[3]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。②凝血功能指标:包括APTT、FIB、TT、PT。③炎症因子:包括MMP-9、IL-6、hs-CRP。④NIHSS 及BI 评分:采用NIHSS 评价患者神经功能缺损情况, 分数越高表示神经功能缺损越严重[4];采用BI 评价患者日常生活活动能力, 分数越高表示日常生活能力恢复越好[5]。⑤出血发生情况:包括脑出血、上消化道出血、牙龈出血。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

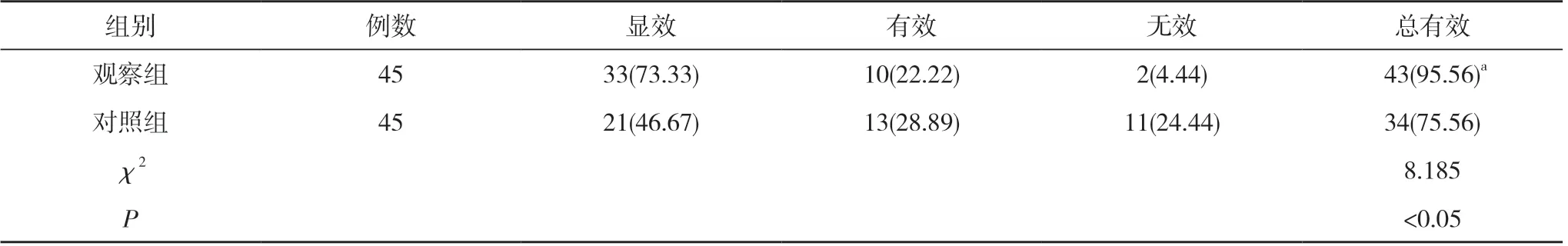

2.1 两组治疗效果比较 观察组治疗总有效率高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗效果比较[n(%)]

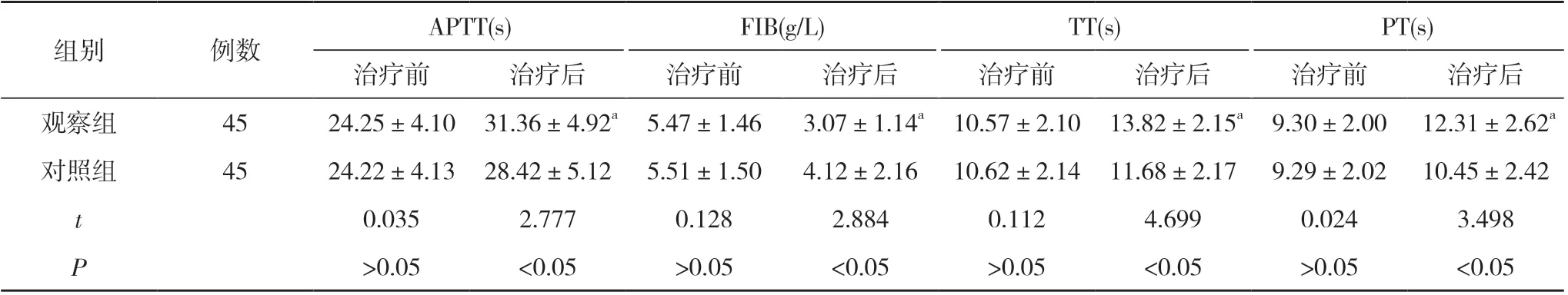

2.2 两组治疗前后凝血功能指标比较 治疗前, 两组APTT、FIB、TT、PT 比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 观察组APTT、TT、PT 长于对照组, FIB 低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后凝血功能指标比较(±s)

表3 两组治疗前后凝血功能指标比较(±s)

注:与对照组治疗后比较, aP<0.05

组别例数APTT(s)FIB(g/L)TT(s)PT(s)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后观察组4524.25±4.10 31.36±4.92a 5.47±1.46 3.07±1.14a 10.57±2.10 13.82±2.15a 9.30±2.00 12.31±2.62a对照组4524.22±4.13 28.42±5.12 5.51±1.504.12±2.16 10.62±2.14 11.68±2.17 9.29±2.02 10.45±2.42 t 0.0352.7770.1282.8840.1124.6990.0243.498 P>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

2.3 两组治疗前后炎症因子水平比较 治疗前, 两组MMP-9、IL-6、hs-CRP 水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 观察组MMP-9、IL-6、hs-CRP 水平均低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后炎症因子水平比较( x-±s)

2.4 两组治疗前后NIHSS 评分、BI 评分比较 治疗前,两组NIHSS、BI 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 观察组NIHSS、BI 评分均优于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后NIHSS 评分、BI 评分比较(±s, 分)

表5 两组治疗前后NIHSS 评分、BI 评分比较(±s, 分)

注:与对照组治疗后比较, aP<0.05

组别例数NIHSS 评分BI 评分治疗前治疗后治疗前治疗后观察组4526.30±10.20 7.12±1.64a43.45±5.58 81.43±15.62a对照组4526.29±10.239.20±2.3043.44±5.6262.45±18.62 t 0.0054.9390.0085.239 P>0.05<0.05>0.05<0.05

2.5 两组出血发生情况比较 观察组:脑出血1 例(2.22%)、上消化道出血0 例、牙龈出血0 例, 合计2.22%(1/45)。对照组:脑出血3 例(6.67%)、上消化道出血2 例(4.44%)、牙龈出血2 例(4.44%), 合计15.56%(7/45)。观察组出血发生率低于对照组, 差异有统计学意义(χ2=4.939, P<0.05)。

3 讨论

在现代医学理念中, 缺血性脑卒中即为脑梗死, 并且在神经外科中, ACI 非常多见, 指的是供应脑部的血管突然发生障碍而引起的脑组织坏死的情况。此病存在比较复杂的病因机制, 与血流动力学异常、血管异常、血液异常等具有密切联系, 而抽烟、糖尿病、高血脂、冠心病、饮酒、肥胖、高血压等都是ACI 的常见危险因素, 所以, 患上述疾病的患者或者存在饮酒、抽烟习惯的人群存在较高的发病率[6,7]。现阶段, ACI已经变成了对人类健康存在严重威胁的一种疾病, 该病患者中残疾和死亡人数非常庞大。所以, 探究诊断以及治疗该疾病的有效措施非常重要。

一般情况下, 脑梗死患者会采取磁共振成像(MRI)或者颅脑CT 诊断, 同时也会进行有关的常规检查, 如有需要会对患者实施颈动脉造影、血管造影等检查,此类检查存在较高的准确率。针对ACI 患者, 临床常常实施基础治疗, 包括改善患者的血液循环以及神经功能, 同时注意机体维持电解质平衡。对于伴有脑水肿者, 则会实施用药计划, 肾上腺皮质激素、利尿性脱水剂、甘露醇、10%甘果糖、人血白蛋白等是治疗方案中的常用药物类型。且对于ACI 患者常常实施溶栓方案, 在早期的溶栓干预后, 可使患者神经功能受损程度显著降低, 同时也可以积极改善梗死后的血流灌注情况。但是, 溶栓带来优势的同时也会导致患者发生出血现象, 如果未有效把握则会加重威胁患者生命的程度, 所以, 选择溶栓药物和用药方案也非常重要[8]。

在溶栓药物中, 尿激酶属于第一代, 该药物是提取自新鲜人尿, 属于一种可以将纤维蛋白溶酶原的酶激活的物质。临床实践指出[9], ACI 发病后的6 h 内使用阿替普酶溶栓治疗具有满意的治疗效果。阿替普酶已经是多个指南推荐的静脉溶栓药物, 其可以利用赖氨酸的残基结合纤维蛋白, 将纤溶酶原直接激活而变成纤溶酶, 将血块迅速溶解, 开通堵塞的血管, 使得脑组织恢复血流供应, 对于修复神经功能非常有利。阿替普酶以糖蛋白为主要成分, 该药物只有结合血液循环中的纤维蛋白才可以被激活, 对纤维酶原向纤溶酶转化进行诱导, 进而实现溶栓的效果, 所以, 站在理论的角度, 该药物并不会导致出血事件的发生, 并且循证医学也已经证实, ACI 发病后的4.5 h 内利用阿替普酶实施溶栓治疗可以改善预后效果。

APTT 可将内源性凝血系统情况有效的反映出来,其水平降低会导致血液高凝状态;FIB 水平较高说明人体的血液状态为高凝, 减慢血流速度, 使动脉粥样硬化的可能性增加;TT 时间缩短说明机体的血栓风险较高;PT 时间较短则表示机体具有凝血功能缺陷、凝血因子异常的情况。阿替普酶对纤维蛋白进行选择性的溶解, 将其亲和纤维酶原的能力增加, 并且该物质对于机体血液循环中的纤维酶原存在较少的作用, 显著降低出血风险。本次研究结果显示, 治疗后, 观察组APTT、TT、PT 均长于对照组, FIB 低于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组出血发生率低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。说明阿替普酶对于ACI 患者存在显著的溶栓效果, 并且不会提高出血风险, 具有较高的安全性。

ACI 会引起机体应激反应, 同时增加单核细胞, 大量的炎症因子合成, 从而导致一系列的神经毒性连锁反应[10-12]。hs-CRP 为机体处于炎症状态下出现的一张急性时相蛋白;IL-6 是一个炎症介质, 由单核巨噬细胞合成且释放, 上述两种物质在ACI 病理生理期间具有重要的作用, 可作为对预后预测、病情评估的参考指标。MMP-9 可以将炎症反应激活, 使得大量的炎症因子出现聚集, 使ACI 患者的病情加重, 并且, 该物质是对胶原蛋白降解而使破裂动脉硬化斑块的速度增加, 进而引起脑梗死[13-16]。本研究结果显示, 两组患者于治疗前对上述血清炎症因子检测发现, 其水平均处在较高状态, 但是经过治疗后, 上述指标均显著降低, 但是观察组患者的指标水平降低更加显著, 说明在ACI 发病期间, 炎症反应存在很重要的作用, 阿替普酶可以对炎症因子的释放产生抑制作用, 有效改善患者的神经功能情况。另外本研究结果显示, 治疗后, 观察组NIHSS、BI 评分均优于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。表示阿替普酶在ACI 治疗中可使患者神经功能缺损情况显著改善, 提升日常生活能力。

综上所述, ACI 患者实施阿替普酶静脉溶栓治疗效果显著, 可使患者的凝血功能、神经功能缺损情况、炎症因子水平有效改善, 且出血风险低, 值得推广应用。