甲骨文3000年后“重见天日”内情

1900年庚子国难时,年过半百的国子监祭酒王懿荣奉命组织京师团练,直到八国联军攻入北京城,他还派团勇巷战,拒不投降。那时,慈禧太后早已带上光绪帝,打着“巡幸山西”的旗号出城逃窜了。在绝境中,王懿荣坚守到了最后一刻。北京失守后,他写下遗言:“主忧臣辱,主辱臣死。”随后,与夫人、儿媳投井自尽,壮烈殉国。而就在王懿荣殉节的前一年,他刚为一门即将震撼世界的中国古文字学敲开了大门的一丝缝隙——他的另一个身份,是甲骨文的发现者。

偶然发现“龙骨”上的秘密

庚子国难的两年前,王懿荣生了场病,他到北京一家药店找大夫抓中药,其中有味药叫“龙骨”。所谓龙骨,其实就是有些年代的龟甲与兽骨。眼前这批龙骨,是河南农民不知从何处挖得后卖给商贩的,最终辗转成了王懿荣治病的药材。

王懿荣将龙骨捧在手心仔细审视,忽然发现,这上面似乎刻有一种规律的符号。常年研究金文的他敏锐地察觉到,这可能是一种文字,而且比篆文还要古老得多。

王懿荣赶紧四处收购这种甲骨,进行抢救性收藏。起初,药店都以为王懿荣只是想买药,就照着原价论斤卖,把龙骨卖给他。后来,他寻找有字龙骨的消息不胫而走,商人纷纷坐地起价,龙骨价格一度涨到每字银二两。

仅仅过了一年,王懿荣就从山东潍县(今潍坊)一位叫范维卿的古董商人手中购得了大批甲骨。

随着收购的甲骨日渐增多,王懿荣喜不自胜,他将好消息告诉好友刘鹗等京城古玩圈名人,还与上门拜访的朋友约定:“你给我多搜集些铜器上的铭文拓片。等我病好后,我要仔细研究,对照一下,有何相似,有何不同……”但这成了永远无法兑现的承诺。第二年,“甲骨文发现第一人”王懿荣死于庚子国难。

甲骨学研究拉开序幕

王懿荣殉国后,其收藏为其好友、同为古玩爱好者的刘鹗所得,后者继续从多方购得甲骨,生前收藏多达5000余片。他还继承了王懿荣的遗志,尝试对甲骨文进行考释,写成“说龟”数则。

尽管后来的学者发现,刘鹗考释甲骨文多有纰漏,但他仍在没有前人经验的情况下,考释了40余个甲骨文。1903年,刘鹗的著作《铁云藏龟》刊行,这是历史上最早的甲骨文图录,甲骨学研究由此拉开序幕。遗憾的是,刘鹗对甲骨文的研究因一场飞来横祸戛然而止。

庚子国难中,八国联军攻入北京,刘鹗多行善事,曾從俄国侵略者占领的粮仓购买大米,以平常物价卖给饥饿的老百姓,还带头组织人们掩埋城中的无主尸体。当素有交情的官员、商人请他想办法送他们出城时,刘鹗又亲自到军营与美军协商,请求放官商出京。

到了1908年,刘鹗却遭受朝中重臣“挟私诬陷”,被清算八年前的旧账,安上“卖国贼”与“私买国库粮食”的罪名,流放新疆。次年,他带着未完成的事业,在乌鲁木齐患脑溢血病逝。

被掩盖了3000多年

在刘鹗之后,被章太炎誉为“三百年绝等双”的大儒孙诒让,也对甲骨文进行了考释,写了本《契文举例》,释读了数百个甲骨文。不过,他的副业是搞革命,先后支持过维新派和革命党,这本书直到他去世多年后才出版。此外,清朝遗老罗振玉也是甲骨文的忠实粉丝,编著了《殷墟书契前编》,且调查清楚甲骨的出土地点在安阳小屯一带,确定了其为商代文字。

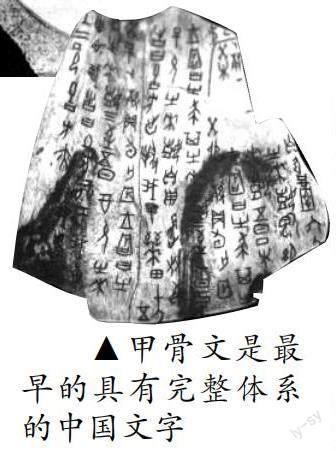

至此,甲骨文才成为一种学术研究类别,其来历也渐渐浮出水面:这一迄今发现的中国最古老的系统文字,距今已有3000年。商周时迷信占卜,通过甲骨上的兆象来做出吉凶判断,卜官再依据兆象,将“卜辞”(即占卜人姓名,占卜所问之事及占卜日期、结果等)刻在龟甲、兽骨之上。这些占卜文字,就是甲骨文。(摘自《疑案里的中国史》艾公子/著 辽宁人民出版社)

——国士