黄梅戏“花腔”艺术探析

杨 静,李暮凡,王婷婷

(1.安徽艺术学院设计学院,合肥 230013;2.新疆农业大学中国语言文学与艺术学院,乌鲁木齐 830052;3.合肥幼儿师范高等专科学校艺术系,合肥 230011)

0 引 言

“花腔”是黄梅戏中“两小戏”和“三小戏”的总称,其原始形态直接来源于当地的民间音乐山歌、小调等。其曲调相对于黄梅戏其他唱腔而言更为简洁,往往是上下句、三句式和四句式。花腔既可以独立构成唱段和剧目,也常常作为插曲应用于大中型黄梅戏剧目中。这种应用广泛的特点来自于花腔音乐中丰富且灵活的各类腔音列,这些腔音列的构成与实际应用,既有黄梅戏音乐的普遍性,也有凸显花腔特色的典型性。

1 黄梅戏“花腔”的音乐形态特征

黄梅戏“花腔”的腔句结构多为上下句、三句式和四句式,字数没有明显的规律,其中衬词较多,专用曲调丰富且具有较强独特性。调式方面宫、商、角、徵、羽五种调式皆有,同时也存在一曲多调的剧目。“花腔”作为戏曲艺术应用范围广泛,其具音乐性、表演性和娱乐性一体,甚至具有一定程度戏剧性的作用。[1]

1.1 独特的调式音阶

黄梅戏“花腔”唱腔曲目多为徵调式,宫调式次之,也有羽、商和角调式,其中羽、商两种调式多作为曲目过程中的交替调式出现,较少作为主调式,角调式在所有黄梅戏唱腔中几乎只在花腔中出现且不常用,同样作为交替调式出现。花腔的调式特征与黄梅戏其他唱腔并无二至,但是其音阶特点却极具特色。

花腔是黄梅戏唱腔中唯一的曲牌体,相对于板腔体而言,曲牌体的音乐表现没有那么灵活,但恰是由于其比较固定的音乐旋律,曲牌体的音乐听觉效果更具深刻性。板腔体无论在音乐的旋律、速度等方面都具有很强的即兴性,变化多端,甚至同样的曲目不同的流派、表演者都具有明显区别,板腔体本身就承担着黄梅戏这个戏曲形式的变化发展作用,而曲牌体却是承担着彰显黄梅戏本土特征和时代印记的作用,所以花腔的唱腔音乐明显会比其他唱腔更具代表性,这一点在其音阶中表现极为明显。[2]偏音清角(fa)和变宫(si)在黄梅戏中少量出现,而这其中当数在花腔中出现频率最高。偏音在其他唱腔中的出现往往是发挥经过或辅助的作用,起到色彩润腔的效果,但在花腔中便不仅仅只是润腔,很多时候与前后腔音形成度数较高且色彩鲜明的特征音程,给予了唱腔音乐极强的辨识度,这种特征鲜明的音乐表现同时也是花腔作为黄梅戏唱腔中唯一的曲牌体的深刻表现。

1.2 代表性的旋律特征

作为黄梅戏诸多唱腔中唯一的曲牌体,其曲体性质就决定了该唱腔旋律具有强烈的代表性,曲牌体唱腔的音乐部分具有明确的框架,往往在具体的曲调表现上大同小异,常有一些经典曲牌频繁出现于各剧目中,这些曲牌在黄梅戏多年发展过程中陆续出现和应用,是建立在该剧种影响范围的区域人文特征的基础上逐渐产生的,所以其独特性十分鲜明,以至于人们听闻此音乐表现便可立刻识别出是花腔唱腔。[3]无论是偏音在花腔旋律中的被强调,还是唱腔曲调中常有六七度跳进形成的特征音程,都是在皖南区域各个大小剧种中并不多见的,这些旋律特征绝非偶然,恰是花腔在具体音乐表现上区别于黄梅戏其他唱腔甚至同区域其他剧种的重要依据。

1.3 丰富的节奏节拍

虽然戏曲的原始素材来源于民歌,但是戏曲在节奏方面明显比民歌更为复杂多样,黄梅戏花腔是保留当地民歌元素最多的唱腔,其诸多曲牌本身就是由民歌小调等形式发展而来,但是当这些民歌小调发展为戏曲唱腔和曲牌后,节奏的多样性得到了极大丰富。在花腔中,有常见的二八、四十六节奏型,但更值得注意的是其中大量的切分和附点节奏型,在很多速度较快的曲调中,甚至出现三十二分音符构成的紧凑型节奏,给予了唱腔旋律强烈的跃动感和灵活性。节拍方面花腔以2/4 和4/4 节拍为多,但也不乏1/4这种并不多见的节拍设置,无论是复杂多样的节奏型还是多种节拍的应用,都是服从于花腔各个行当的曲牌需求。

1.4 “一音与多音”的腔词关系

节奏节拍特点是黄梅戏花腔的重要特色表现,那么腔词关系便是建立在节奏特点上更为具体的音乐表现,它是歌唱类音乐形式的重要研究构成因素。在中国传统音乐中,南方民歌表现出明显的“一字多音”的腔词关系,而北方民歌则是明显的“一字一音”和“一字多音”的腔词关系。在花腔中,大部分剧目曲调中都是一音与多音的并用,往往一个腔句的进行过程中,会有一或两次的小拖腔,形成一字对三音或四音,此时的腔音往往节奏紧凑,而腔句若以长时值结束,便常出现一字对应更多腔音的表现,此时的拖腔往往以紧凑的腔音组合开始,在调式主音或支持音上结束。

2 黄梅戏“花腔”核心音级及衍生规律

中国各地民间歌曲在音乐结构上存在一个典型意义的、由三个左右的音构成的核心音腔,核心音腔是基于当地民间文化和语言在音乐上的体现,它是当地民众最熟悉的音乐元素。核腔是经过多年历史发展沉淀而来的,是一定区域内最为稳定的音乐模式。[4]核心音级是中国所有传统音乐形式的最基本构成元素,无论音乐形式在历史中经过怎样的发展与变化,核心音级的存在都可以牢牢地稳固和凸显这种音乐形式区别于其他音乐形式的特性,二凉腔经过多年发展且与其他地方戏曲的互相影响仍然特点鲜明,其核心音级的作用与意义不言自喻。

2.1 花腔的“核腔”

花腔的核腔由三个音级构成,分别是la、do 和re,这三个音级是黄梅戏“花腔”所有剧目中出现频率最高且对调式调性影响最大的音级。这三个音级有一个共同特征,就是皆属于五声正音,分别为羽音、宫音和商音。并且其各自的正支持音(上方五度音)同样为五声正音,分别为角音、徵音和羽音。三个核腔音级加上各自的正支持音,五声正音宫、商、角、徵、羽均存在于黄梅戏花腔音乐中,所以这三个核腔音级对花腔诸多剧目起到了极强的调式稳定作用。无论其剧目究竟是羽、宫和商何种调式,核腔音级和各自的正支持音都可以通过多次重复和同音持续等多重方式突出调式特性,花腔所有的音乐发展其根本便来自于这三个核腔音级。

2.2 花腔的典型性四音腔音列

王耀华先生在其著作《中国传统音乐结构学》中指出:“典型性腔音列,指的是对音乐风格起直接影响作用,能代表和体现某民族、某地域、某乐种特点的腔音列。”[5]核心三音级是黄梅戏花腔音乐的发展源头,典型性腔音列是建立在核心音级的基础上的,是可以独立构成一个完整腔段音乐的框架型结构。“花腔”的典型性腔音列是在其三个核腔音级的基础上再衍生一个和两个音级形成两个不同的四音腔音列,分别是低音la-中音do-re-mi(下文称为A 音列)和do-re-mi-sol(下文称为B 音列),A 音列是在核腔音级基础上增加mi音,B 音列保留do和re音级,增加mi 和sol 音级。两个典型性腔音列不仅能够独立变化发展组织为一个完整剧目音乐,更多情况下是通过互相混融服务于篇幅较大或情绪复杂的剧目,以此给予将剧目中的对比和情感形象生动的听觉效果,见谱例1。

谱例1 为黄梅戏剧目《卖疮药》中丑角唱段《家住梅凉河》片段,该唱段为羽调式五声音阶,片段共有三个腔句,每个腔句都是由A 音列构成,其中①和②腔句为完整的腔音列构成,而腔句③则仅由低音la 和do 两个核心音级构成。在这短短三个腔句的片段中,将花腔的典型性腔音列la-高音do-remi充分体现,同时仅由两个核心腔音级构成的结束腔句也表现出花腔音乐的动静对比,见谱例2。

谱例2 为黄梅戏《菜刀记》中花旦唱段,该唱段为宫调式五声音阶,该唱段中的所有乐句皆由B 音列通过移位、逆行和转位等方式构成,其中出现的所有la 音,皆是以上行或下行的经过形成出现,形成高音do-la-sol 的调式内级进,并未对do-re-misol 这个腔音列的性质造成影响。所以黄梅戏花腔的两个典型性四音腔音列具有独立构成完整唱段的作用,但更多的剧目唱段音乐是由两个音列的混融形成,见谱例3。

谱例3 为黄梅戏《绣荷包》中旦角唱段《用手拔起红绣鞋》片段,该片段随篇幅短小,仅仅三个腔句,但却是由A 和B 两个典型性腔音列共同构成。其音乐表现直接区别于上文中的强音列独立构成唱段音乐,谱例中标记出的腔音列便是两个音列的混融,其中高音re-中音la 的四度进行是A 音列才会构成的特征音程,这里的la 音不再是起到润饰作用的经过性音级,而是直接体现其音列特征的音级。其实中国大部分剧种的各个唱腔都存在至少两个典型性腔音列,虽然这些腔音列完全可以独立组成一个完整唱段的音乐,但更多情况下是两个甚至多个腔音列的混融,因为戏曲音乐本身就具有较强的表现性,并且在多年发展的过程中不断兼收并蓄,其音乐风格不断多元化,腔音列的种类随之增加,腔音列的混融应用必然更为多见。

3 黄梅戏“花腔”腔音列的风格特征

王耀华先生在其文章《论“腔音列”》一文中指出:在中国传统音乐结构层次中,作为不同腔音组合的最小单位,腔音列指的是由两个或两个以上腔音所构成的音组,它最少包括两个乐音,一般由三个乐音组成,也有由四个或更多腔音组成的。如果说“带腔的音”所包含的音变化成分是“音自身的变化”、相当于语言结构中的“字”的声调变化的话,那么,如同词是语言结构中可以独立应用的基本单位一样,在这里,腔音列指的就是“不同音的组合”的最小单位。[6]前文曾叙述的典型性腔音列是直接体现当地民族、区域和文化的根本特点的腔音列,而根据音程距离所区别分类的腔音列则是直接体现各地区民间音乐和戏曲等音乐艺术的具体的和详细的音乐构成。根据音程距离的不同,王耀华先生将腔音列分成九个类型,分别是宽腔音列;中国西北部和北部地区常用的的超宽腔音列;中国东南部和南部地区常用的窄腔音列;中国西南部少数民族常用的大、小腔音列;较小范围地区或乐钟使用的近腔、中近腔、增强和减腔音列。其中由大三度+小三度构成的大腔音列、由小三度+大二度或大二度+小三度构成的窄腔音列和小三度+大三度构成的小腔音列是无须连续而只须连接便可进行旋法发展的腔音列,这便是说此三者是所有九个腔音列中最为灵活的类型。其实花腔的核腔三音级形成的低音la-中音do-re 本身就是一个窄腔音列,其灵活性给予了花腔唱段音乐极大的创作与润腔空间。

3.1 花腔中的单一性腔音列

戏曲音乐相较于民间歌曲而言无论是结构、表演还是唱腔都更为复杂,黄梅戏发展多年,剧目不断推陈出新,这对唱腔音乐中的变化方式提出了必然要求。花腔也不例外,在花腔中不仅有形成其音乐框架的窄腔音列和近腔音列,也有很多的具有特色的腔音列存在其中,见谱例4。

谱例4 为黄梅戏《送绫罗》中花旦唱段《忽听叫赶狗》片段,该唱段为徵调式五声音阶,其中①为不完全的大腔音列,②③④⑤为大二度+大二度连续构成的近腔音列,其余部分便都是由两个典型性腔音列进行旋法构成与发展。大腔音列具有与窄腔音列同样的灵活性,近腔音列具有调式内二度级进的连续性,两种音列在我国各个剧种音乐中都有体现,在黄梅戏花腔中也并未例外。而一些由偏音所构成的特征音程和独特腔音列才是花腔在音乐上明显区别于黄梅戏其他唱腔,甚至区别于我国诸多戏曲的具体表现,见谱例5。

谱例5 为黄梅戏《蓝桥汲水》中花旦唱段《男人行路念文字》片段,其中出现了偏音si,偏音在中国的戏曲中是广泛出现的,但往往在以五声音阶为主体的戏曲中出现则较少,一般出现多是以经过的形式,往往不对调式性质造成影响。[7]此处中频繁出现的低音si 却不是经过形成,它总紧跟中音re 形成小三度的特征音程。在九个腔音列类型中,只有re-si形成的大六度在超宽腔音列中出现,此处的转位小三度严格来说并非是超宽腔音列,但这个偏音以及与re 构成的特征音程小三度使其具备了超宽腔音列的元素,给予了黄梅戏花腔音乐独特的听觉表现。

3.2 花腔中的复合性腔音列

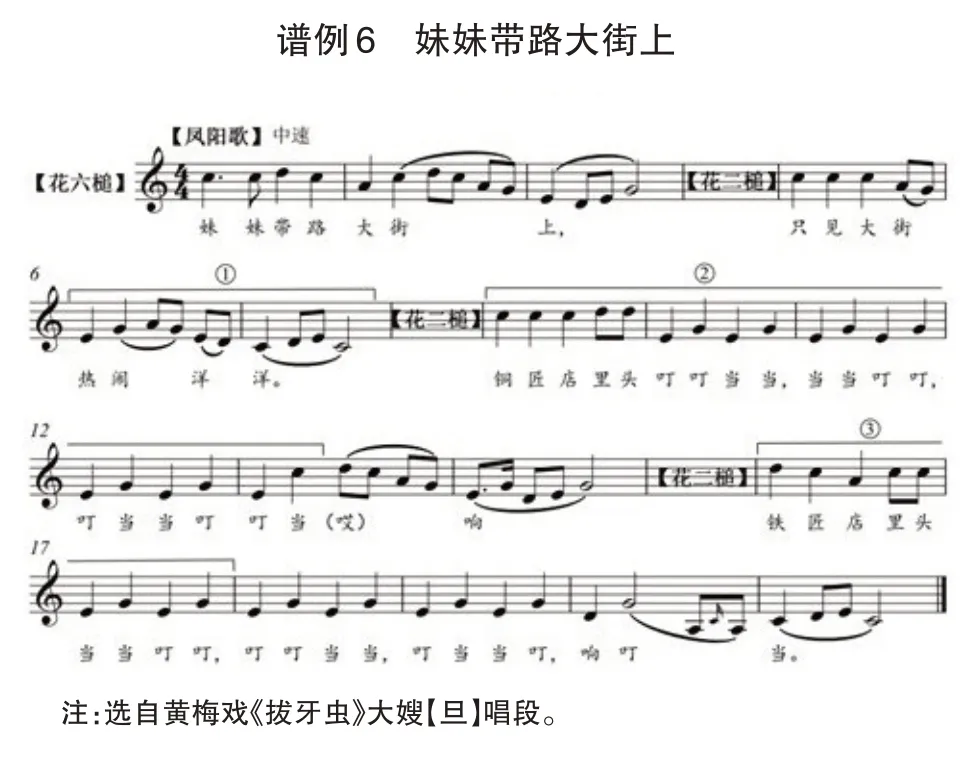

复合性腔音列是指由两种或两种以上的腔音列组合而成的腔音列,黄梅戏花腔中的复合性腔音列多是以两种不同类型的腔音列构成。复合性腔音列将腔音列的各种类型按照一定的内在规律混融应用,是我国各个戏曲和民歌音乐发展的不竭动力。其实花腔的两个典型性腔音列便是复合性,音列A 是窄腔音列(低音la-中音do-re)与近腔音列(do-re-mi)的混融,音列B 近腔音列(do-re-mi)和窄腔音列(re-mi-sol)的混融。复合性腔音列给予了花腔音乐无限的变化发展可能,而在诸多花腔唱腔中,还有更多的混融方式,见谱例6。

谱例6是黄梅戏《挑牙虫》中旦角唱腔《妹妹带路大街上》片段,该唱段为宫调式留声音阶,其中①为窄腔音列(mi-sol-la)和近腔音列(mi-re-do)的混融,②为近腔音列(do-re-mi)经过一段衬词后与大腔音列(do-mi-sol)的混融,③为窄腔音列(高音redo-中音la)和大腔音列(do-mi-sol)的混融。大腔音列的调式内级进和近腔音列大二度+大二度的音程结构在五声正音范围内为采茶灯音乐旋律起到了自然舒适的润腔作用,丰富了实际表演中的连畅性。

我国的大小戏剧音乐、曲艺音乐和民间歌曲音乐等浩如烟海,如果仅以调式调性、音阶类型和腔词关系进行分析,完全不能充分区别开各个音乐形式的音乐、文化、地理和民族等因素的差异。腔音列体系的出现给予了学者和研究者们在音乐角度对这些传统音乐形式最具体、最精确的研究方向。

4 结 语

综上,通过对黄梅戏花腔的“腔音列”特征分析,得出以下结论:其一,花腔唱腔音乐是以低音la-中音do-re-mi 和do-re-mi-sol 两个四音腔音列为框架,通过顺逆、增减、变形等旋律发展手法形成曲调。其二,现代二凉腔曲目中因为偏音的应用以致其音阶种类和润腔空间得到丰富,其构成音乐结构框架的腔音列类型更为多样,在保证地方戏曲传统音乐特征的基础上更为与时俱进。如果能够从黄梅戏的音乐形态本体角度开展探究,系统的结合中国传统音乐体系,对花腔表演的即兴性和专业创作的专业性对比并研究其中的关系,便可更为全面的掌握其内在的规律。对花腔的探索不能仅仅停留于片面的调式调性角度,须将更多的注意力放在核腔音级、典型性音列、音列的变体以及各种音列的混融,站在最具体的角度探寻花腔的原始音乐元素和与时俱进的变化,这些对于花腔甚至整个黄梅戏音乐文化的发展是十分必要的。

——与音级听觉心理相关的音级内在结构机理分析

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一