社区博物馆理念下的乡村文化遗产保护策略研究

贺婷婷

摘要:基于淑一村传统文化保护不够、产业发展后劲不足、社区参与机制不全等问题所导致的文化流失,文章引入社区博物馆理念,挖掘村庄历史文化资源,注重社区互动氛围的营造,从社区博物馆的建设、文化与产业的互动共生以及社区参与机制的构建三方面着手,提出一系列文化遗产保护策略,以期通过社区博物馆的打造和策略的实施,解决淑一村文化遗产保护的困境,并为其它乡村地区提供可借鉴的经验和策略,推动乡村文化遗产的保护和乡村社区的可持续发展。

关键词:社区博物馆;淑一村;文化遗产保护;社区参与

文章编号:1674-7437(2023)06-0137-04 中国图书分类号:TU982.29 文章标识码:A

近年来,随着城市化进程的加快和乡村振兴战略的实施,村庄规划建设已经成为社会关注的热点,乡村文化遗产的保护与传承也越来越受到人们的关注。乡村文化遗产作为地方特色和历史记忆的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和社会价值。然而,乡村地区的文化遗产保护与传承仍面临着一系列挑战,如缺乏有效的保护策略、社区村民的参与意愿不高以及经济发展对文化遗产的破坏等。在此背景下,如何挖掘和传承当地的文化遗产,提高村民的文化素质和文化自信心,已经成为一个重要的问题。而社区博物馆作为一种新型的文化场所,已经被广泛应用于促进当地文化遗产的保护和传承、推动社区文化交流和提高村民文化素质等方面。社区博物馆是以社区为基础、以社区文化为主题、以社区参与为特色的文化设施,具有贴近居民、开放共享、自主参与和多元化服务等特点,不仅是文化遗产的保护与展示机构,也是社区历史记忆、社会认同和文化交流的平台[1-3]。社区博物馆强调博物馆的功能、资源与社区发展的融合,通过收藏、保护和展示社区历史、文化和艺术遗产,将博物馆从封闭的文化场所转变为社区文化的集散地,使博物馆成为社区文化生活的一部分,为社区居民提供教育、娱乐和社交交流的场所[2]。社区博物馆的应用涵盖了历史街区、农村村庄和历史古镇等多个领域。历史街区社区博物馆主要关注历史建筑风貌、街巷格局等物质要素和文化特色、民俗习惯等非物质要素的展示与传承[4-6]。不同类型的社区博物馆在满足居民需求的同时,也为游客提供了了解当地社区文化的窗口。因此,社区博物馆成为了文化遗产保护的重要途径。已有社区博物馆的相关研究对文化遗产的保护具有重要的推进作用和实践指导意义,但尚未形成全面的文化遗产保护体系,如何贴近居民、提高社区参与度以促进文化遗产的保护仍是一个重要的问题。因此,文章将社区博物馆的理念和内涵引入乡村文化遗产的保护,并以湖南省长沙市淑一村为例,提出具体的保护策略,以期为乡村文化的整体性、可持续性保护提供新的思路,弥补当前保护方法体系的不足。

1 淑一村概况

1.1 基本概況

淑一村位于湖南省长沙市望城区白若铺镇,距离长沙市区约40分钟车程,是望城区以及白若铺镇的南大门,占据重要门户位置。村域面积15.67km2,下辖惊良、良溅、桃林、桃花4个自然村,47个村民小组,现有村民1 785户,户籍人口约6 152人。2018年,淑一村引进黄桃种植约20hm2,到2023年,黄桃种植基地规模已达约30.67hm2,通过线上线下“两条腿”的营销模式,实行订单式采摘,桃林景观初步成形。村内现有一家工厂——长沙仁鑫电子科技有限公司,但工厂实际规模不大,设备简单,经营情况一般。此外,村庄还建设了占地约5.73hm2的蝶恋花文化广场,以吸引游客,促进淑一村旅游业的发展。2021年11月,淑一村被中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组办公室授予“湖南省省级乡村振兴示范创建村”称号。

1.2 文化背景

淑一村始于唐朝,盛于明朝,距今已有一千多年的历史,文化底蕴深厚,是革命烈士柳直荀遗孀——李淑一同志的故乡。近代著名教育家、历史学家、古典文学家李肖聃、辛亥革命先驱文经纬、全国政协常委文强均出生于淑一村。在悠久的历史中,淑一村逐步形成以红色文化、禅佛文化、湖湘文化、人文文化为主体的多元文化形态,留下了类型多样的文化遗存。村内现有文化旧址7处(淑一故居、灵云寺、乌峰庙、淑一珍藏馆、良溅桥、惊马桥、文江桥)。村内“李淑一珍藏馆”,藏有毛泽东、杨开慧、柳直荀、李淑一亲笔书信,李维汉、徐向前、朱镕基题词等珍贵历史文物800余件,1 226枚各式毛泽东头像徽章、书籍等。这些文化代代相传,富有地方特色,是村庄发展、文化信仰的重要见证,构成了淑一村独特而宝贵的乡村文化遗产(见表1)。

2 文化遗产保护困境及其成因

2.1 传统文化保护不够,文化传承意识不强

在现代化进程中,许多淑一村村民的文化意识逐渐淡化,对传统文化的重要性和保护价值缺乏充分的认知和关注。由于年代久远和缺乏维护,淑一故居从大气的四合院变成了仅有的几个小房间,原有遗址已被毁坏,红色精神、红色痕迹不断被时间消磨;灵云寺也已于20世纪50年代被毁,寺庙遗址、寺碑现被埋;舞龙、剪纸、围鼓戏等传统技艺面临着失传的风险。这些历史建筑和传统技艺的遗失会导致淑一村文化断裂,破坏当地的历史记忆和文化传统。这种现象主要是由于城市化进程对淑一村文化意识产生了不容忽视的影响,人们逐渐融入城市生活方式和文化圈,对乡村文化的关注度减弱。许多淑一村村民面临着经济、教育和社交等方面的城市吸引力,而忽视了本地传统文化的重要性。其次,教育体系的变革也对此产生了重要影响。随着现代教育的发展,许多学校的教育内容偏重于现代科学知识和技能,对传统文化的传承和弘扬较为薄弱。这导致年轻一代对淑一村传统文化的了解和认同程度下降,缺乏对文化遗产保护的意识和参与度。

2.2 产业发展后劲不足,文化传承根基不稳

文化遗产保护的基础是产业的兴旺,而淑一村现有产业尚不能带来足够的经济收益以支持文化遗产的保护。目前,淑一村自留地所种蔬果多以自食为主,唯一的黄桃种植基地产业发展链也尚未成熟。村民个体收入主要来自于外出劳务;村内无集体主导产业,集体资产资源相对薄弱,集体经济收入单一、后劲不足,以集体土地或农户流转土地出租等发包收入为主;村民普遍关心的改水改路、村庄环境整治、农村公共服务等问题难以得到及时有效地解决。长期薄弱的经济基础和有限的就业机会使得人口外流十分普遍。虽说村民对淑一村旅游业的发展较为支持,但与镇内示范村——光明村相比,淑一村的经济产业、基础设施等多方面仍相差甚远,旅游竞争压力大,吸引力相对薄弱,较难發展起来。

2.3 社区参与机制不全,文化传承保障不周

社区参与和合作机制的不健全也是淑一村文化遗产保护面临的问题之一。社区参与是指社区居民积极参与文化遗产保护的程度,而合作机制则是指社区内部和外部各利益相关者之间合作、协调的机制。然而,淑一村在这方面存在一些局限性和挑战。由于对文化遗产保护的认识和理解不足,部分村民对文化遗产保护的重要性和意义缺乏认知,持漠视或袖手旁观的态度,导致社区参与度不高。社区内部各相关利益方之间的沟通和协作相对较弱,缺乏有效的合作平台和机制,与外部机构和组织的合作也存在障碍,如资源共享、协同推进等方面的问题。此外,资金、人力资源和相关培训等的匮乏也严重影响了社区村民参与保护工作的能力和积极性,限制了文化遗产保护工作的深入开展和可持续发展。

3 社区博物馆可行性分析

淑一村迫切的文化保护需求和丰富的文化遗产与社区博物馆的理念不谋而合。丰富的文化遗产为社区博物馆的建设和运营提供了坚实的基础;政府的支持提供了多方面的帮助和保障;老一辈对文化遗产不一样的情感与责任感则提供了物质和精神上的支持。因此,在适当的策划和管理下,社区博物馆在淑一村具备较高的可行性。通过充分的资源整合、社区参与、专业管理和持续推广,社区博物馆可以成为淑一村文化遗产保护与传承的重要载体,同时促进社区的发展和乡村旅游的繁荣。

4 社区博物馆理念下文化遗产保护与传承的策略

4.1 载体构建,文化凝聚

淑一村社区博物馆的构建旨在解决当前文化遗失的现状,保护和传承淑一村丰富的文化遗产,并促进村庄的可持续发展。在资金筹集与调查评估的基础上,选取具有红色文化传统和良好可访问性的李淑一珍藏馆作为社区博物馆的建设地点,保持历史风貌和原始特色,对其进行重整扩建。根据淑一村的历史和文化特点,设计红色文化、禅佛文化、湖湘文化、人文文化、民俗文化五个主题展区,将历史文化、传统技艺等内容展示给社区村民和游客。同时,作为文化遗产保护的载体,社区博物馆组织成立文化遗产保护委员会,对村内历史建筑进行修缮、更新,并建立展品数据库和相关档案,定期培训博物馆工作人员,确保博物馆的正常运营和管理。社区村民的紧密互动是博物馆成功的关键因素之一,可以通过开展参观活动、教育培训、志愿者招募等方式,鼓励村民积极参与博物馆的运营和活动,增强他们对文化遗产的认同感和保护意识,形成村民带动村民、村民带动大众的良好局势,进一步推动文化遗产的保护与传承工作。综合而言,社区博物馆不仅是专门的文化遗产收集与保护机构,也是展示和陈列乡村文化遗产的场所和平台,更是淑一村文化延续的载体与重要方式。意在以社区博物馆为带动点,将整个淑一村打造成一个大型的社区博物馆,与村内其它文化景点、纪念馆和艺术场所等联系,构建一个全面而完整的文化网络。这意味着淑一村的每个角落都将成为文化遗产的展示和传承地,每个村民都能参与其中,共同守护和弘扬村庄文化。

4.2 文产双行,稳固根基

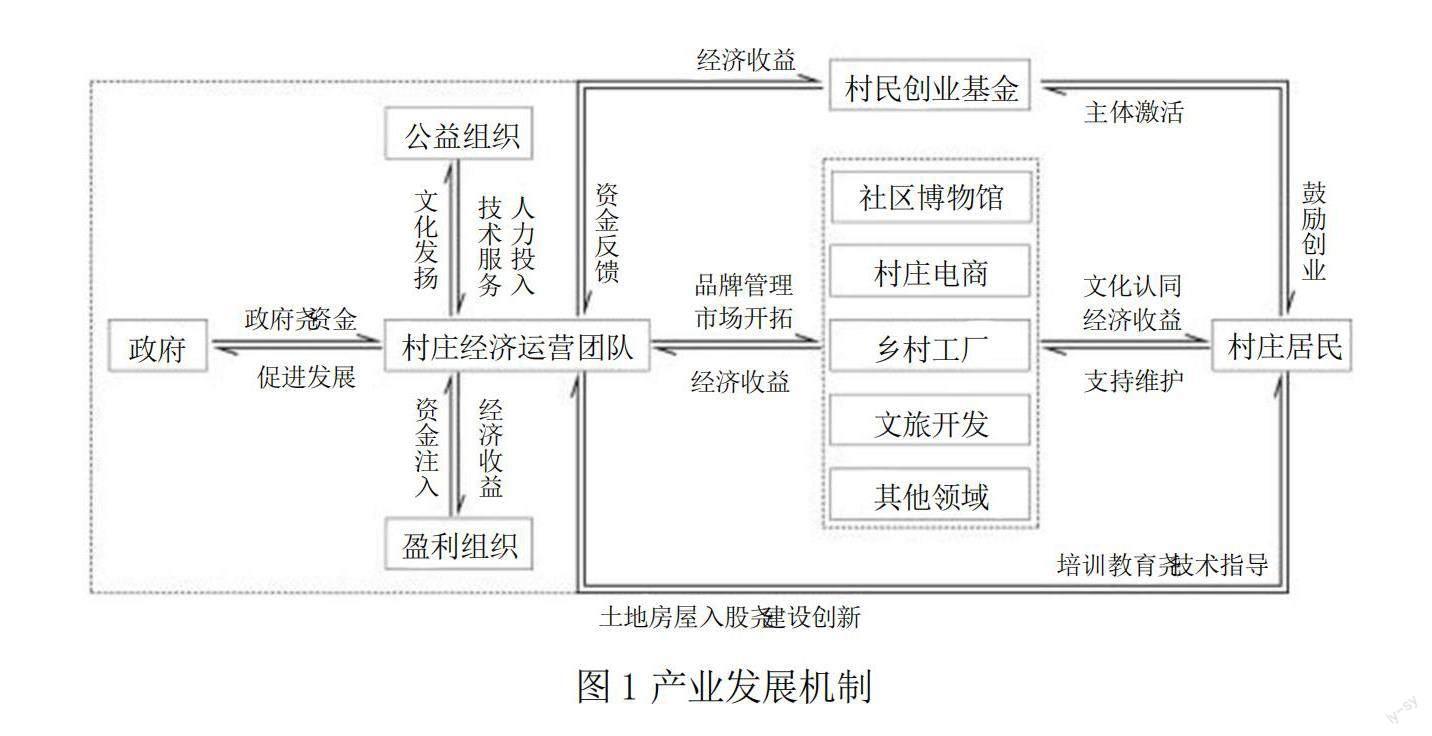

文化与产业互动共生是淑一村发展的重中之重。文化为产业注入内涵和灵感,提供创新和差异化的竞争优势,而产业则为文化提供展示平台和传播渠道,使文化更好地走出去,获得更多人的关注。淑一村的产业可以从村庄电商、村内科技公司和文化旅游开发等方面进行考虑。村民自发组织形成村庄经济运营团队,管理、运营、开拓市场,其余村民则以土地、房屋入股或人力投入的形式参与其中,共同构成村庄产业内部循环。村庄产业产生的经济收益部分作为产业运营成本,其余则作为村民劳务收入及村民创业基金,激发村民创业的积极性以探索村庄的更多可能性。内部循环不断运转的同时,也是在向外界传达淑一村的可塑性,吸引政府、盈利组织、公益组织等各方的投资,形成内部循环带动外部循环,产业内外双循环的模式,进一步增加村庄产业的稳定性,并为村庄的文化保护与持续发展提供良好的产业环境。

4.3 社区参与,机制保障

基于社区博物馆,建立层次分明的社区参与和合作机制,充分发挥村民的主体作用,形成社区共同参与、共同保护的合力。文化遗产保护委员会负责文化遗产保护的规划、组织和协调工作,共同参与社区博物馆的规划和建设;文化遗产保护办公室作为协调和执行机构,负责具体的保护工作,与村民沟通合作,提供支持和指导;普通村民则作为实施者参与到文物保护、档案整理、展览导览等工作中来,并通过讨论会或座谈会对社区博物馆与文化遗产保护相关工作决策发表建议。社区博物馆不仅关注乡村文化遗产的保护,也注重与社区发展的融合,这就需要寻求外部资源的支持和合作,通过与社区组织、旅游机构、文化机构、教育机构、社会组织和当地政府等建立合作关系,整合专业知识和资金,共同推动淑一村社区博物馆和旅游业的发展,增加就业机会,提升乡村的经济活力和社会形象。在社区博物馆和社区参与和合作机制的共同作用下,将文化遗产保护融入每个村民的行为意愿,形成自下而上的社区共营大环境,以此加强保护工作的可行性和持续性,促进淑一村文化遗产保护策略的成功实施,实现乡村文化遗产保护与社区发展的双赢。

5 结束语

文章针对淑一村文化遗产面临的困境,结合现有文化资源,从社区博物馆的建设、文化、产业的互动共生以及社区参与机制的构建几方面着手,提出了一套完整的社区博物馆理念下的村庄文化遗产保护方案:以淑一精神为主体,以社区博物館为带动点载体,将整个淑一村打造成一个大型的社区博物馆,构建一个全面而完整的文化网络,实现文化共融共生;以文化推进产业发展,产业助力文化保护,实现文化产业互助共生,引领村民融入淑一村的发展,提升村庄经济收益,促进社区博物馆的可持续发展;以社区参与为保障,形成自下而上的管理体系,更好地保护文化遗产、激活各色文化、容纳外来人群,实现文化之承、传统之承、居民之承和地域之承。社区博物馆作为淑一村发展的重要引擎,不仅能促进乡村文化遗产的保护,推动乡村振兴战略的实施,也能为社区经济发展注入活力,推进社区可持续发展,对提高居民文化素质和文化自信心等方面也具有重要意义。然而,目前的研究多聚焦于理论层面,对实践层面的探索仍有所欠缺,如对政策支持、资金投入、社区参与程度和效果等相关因素考虑不够充分。未来可以结合实践进一步探讨不同社区居民参与社区博物馆的动机、方式和效果,以及如何实现社区博物馆财务可持续、环境可持续和社会可持续的平衡,以促进社区居民更广泛、深入地参与到社区博物馆中来。

参考文献:

[1]宫志华.基于社区博物馆概念的历史文化遗产保护与利用分析[J].文化产业,2021(31):79-81.

[2]刘新宇.社区博物馆公共文化服务功能探究——以史家胡同博物馆为例[J].文物鉴定与鉴赏,2022(07):57-60.

[3]任心禾.第三方参与社区博物馆的运营情况初探——以史家胡同博物馆为例[J].文物鉴定与鉴赏,2022(03):71-75.

[4]刘枳汐.社区博物馆理念下庄河下街历史街区再生保护与更新研究[D].沈阳建筑大学,2020.

[5]曹磊,王苗.以社区博物馆为概念之传统街区保存与经营[J].中国园林,2012,28(09):48-51.

[6]王有为.社区博物馆:拓展历史文化街区保护模式的新思路——以福州“三坊七巷”历史文化街区为例[J].中国文物科学研究,2011(04):9-14.