地方高校智能制造工程专业建设探索与实践

文笑雨 李浩 张玉彦 王昊琪 乔东平 孙春亚 罗国富

摘 要:智能制造工程专业是新工科专业的典型代表,是一个多学科交叉融合的新兴复合型专业。结合地方经济发展的人才需求及学校办学特色,以郑州轻工业大学智能制造工程专业为例,介绍人才培养方案制定、课程建设及实践教学平台搭建等方面的一些探索与实践工作,主要包括融合新一代信息技术的模块化课程体系构建、传统课程的升级改造及特色专业课程的开发设计、“科教融合、产教协同、竞教结合”的创新实践教学平台搭建等,形成一套服务河南省地方经济及制造业发展的智能制造新工科人才培养体系。

关键词:智能制造工程;模块化课程体系;特色课程;创新实践;教学平台搭建

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)23-0082-05

Abstract: Intelligent manufacturing Engineering is the typical representative of new engineering, which is a new compound specialty with multiple disciplines. Combined with the demand of local economic development and the school characteristics, taking the intelligent manufacturing Engineering major of Zhengzhou University of Light Industry as an example, this paper introduces some explorations and practices in the aspects of talent training scheme, curriculum construction and practical teaching platform construction. It mainly includes the integration of a new generation of the modular curriculum system construction of information technology, the traditional course of upgrading and the characteristics of the development of professional course design, innovation practice teaching platform building about 'science and education integration, synergy and competitive education teaching'. Finally, we hope to form a set of service of Henan province local economic development and intelligent manufacturing new engineering talent cultivation system.

Keywords: intelligent manufacturing engineering; modular curriculum system; featured courses; innovative practice; teaching platform construction

隨着“中国制造2025”和“互联网+”等国家发展战略的实施,大数据、物联网、云计算和增强现实(Augmented Reality,AR)/虚拟现实(Virtual Reality,VR)等新一代信息技术被越来越多地应用于各行各业中。制造业是“中国制造2025”的主要实施对象,智能制造是“中国制造2025”的主攻方向[1]。为主动应对新一轮科技与产业变革,战略新兴制造业的人才需求正在发生重大变化,新工科人才的培养将助力我国制造业实现从“制造到智造”的跨越发展[2]。河南省作为新兴工业大省,历史、地理位置决定了其可以通过在“中国制造2025”发展战略中发展新兴制造业以获得发展机遇。作为制造业大省,河南主动对接“中国制造2025”国家战略,出台了《中国制造2025河南行动纲要》[3]。随着制造业转型升级和结构调整,河南制造企业需要大量智能装备控制与维护、工业机器人系统集成、高端数控加工与编程、数字化建模、精益专员和逆向工程等复合型人才[4]。

在此背景及人才需求牵引下,郑州轻工业大学机电工程学院依托已有学科平台优势,2018年申报获批开设智能制造工程专业,成为河南省首批、全国第二批开设智能制造工程专业的高校。2019年9月开始招生办学,目前已有3个年级的在校本科生,在校本科生人数共计149人。智能制造工程作为一个系统工程,强调数字化设计与制造、智能装备、智能机器人、物联网、人工智能、大数据和云计算等关键技术的集成,涉及机械工程、控制科学与工程、计算机科学等多个学科[5]。该专业的设置可以满足不同学科交叉与融合的创新人才培养需要,推动现代科学、应用科学、工程和工业实践的创新与进步[6]。郑州轻工业大学的办学特色定位为:立足行业需求,培养双创人才;支撑产业发展,突出工科特色;服务区域经济,推进成果转化。结合智能制造工程专业特点及郑州轻工业大学的办学特色定位,在建设智能制造工程专业时存在以下3个亟需解决的关键难点。

1)专业建设与地方和行业特色需求对接:作为地方高校,如何发挥自身优势与特色,充分对接地方经济社会发展需求和特色产业需求。针对这一需求,必须要在课程设置、教学内容、教学环节设置上形成一条主线,以加强专业建设与地方经济和行业的关联度。

2)新一代信息技术驱动的知识体系构建:在新一代信息技术的驱动下,学科渗透与交叉越来越多,新的理念与技术层出不穷,如何在课程思政要求下,形成既强调传统学科知识体系,又融入人工智能、大数据、云计算及物联网等科技新元素的多元化知识体系,是一个亟待解决的问题[7-8]。

3)工程知识传授模式变革:传统机械专业学生的知识传授以理论、实验、实习为主。新工科和工程教育理念下的知识传授将呈现虚实交互、工程案例教学、现场动手实践等众多特征,如何构建新型教学与实践平台以支持新工科和工程教育理念下的工程知识传授模式是一个难题[9]。

针对上述办学时必须解决的关键难点,郑州轻工业大学智能制造工程专业建设团队依托机电工程学院已有办学资源,构建了融合新一代信息技术的智能制造工程专业模块化课程体系;有侧重点地改造升级传统课程,开发一系列新型特色专业课程;在基础实验教学平台、专业实验教学平台与创新实践教学平台支撑下构建一体化实践教学创新平台,探索了“科教融合、产教协同、竞教结合”的实践教学实施途径,最终形成一套服务河南省地方经济及制造业发展的智能制造新工科人才培养体系。

一 融合新一代信息技术的模块化课程体系的构建

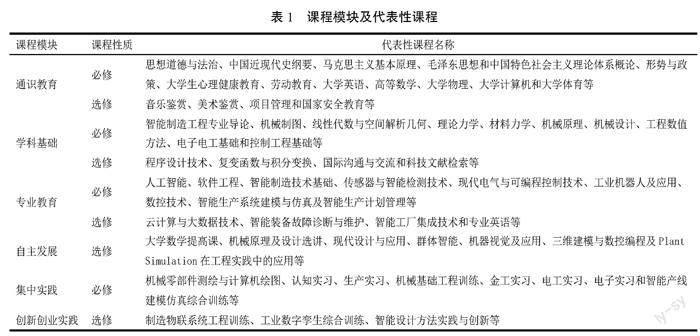

郑州轻工业大学智能制造工程专业的培养目标:适应经济社会发展需求,坚持立德树人,培养具有社会主义核心价值观,具备智能制造工程基础知识及应用能力,能基于信息化前沿技术,从事产品、装备和生产线的智能化设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作,具有创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。为实现专业培养目标,整个专业人才培养方案进程可以分为通识教育模块、学科基础模块、专业教育模块、自主发展模块、集中实践模块及创新创业实践模块六部分。每个模块的代表性课程见表1。

通识教育模块中的课程主要可以分为思政类课程和理工科基础课程两类。思政类课程设置的主要目的在于培养学生具有良好的人文素质、职业道德、工程职业素养和社会责任感,实现“树人先树德,育人先育心”。大学数学、大学物理、大学计算机等理工科基础课程的主要目的在于培养学生具有严密逻辑的科学思维方式及基本的科学和工程原理知识[8]。

学科基础模块中课程的设置紧密围绕智能制造工程专业的三个主干学科:机械工程、控制科学与工程及计算机科学与技术。通过学科基础模块课程的培养,建立起学生对交叉学科领域基础工程知识的初步认知,为后续课程模块的推进奠定良好的基础。以智能制造工程专业导论课程为例,该门课程在大一上学期开设,主要介绍智能制造工程的基本概念、发展历程、新一代信息技术、工业电子技术及工业制造技术等专业学习内容和研究领域,该课程设置的目的是让学生充分了解本专业相关领域的特点,初步了解本专业的知识结构,从而合理安排大学学习计划,合理选课、学习和生活。

为了培养学生掌握智能制造领域中需要应用的各项信息技术,在专业教育模块,一方面开设了突出智能化的新一代信息技术类基础专业课程,如人工智能、软件工程、云计算与大数据技术等课程;另一方面结合智能制造所涵盖的设计、生产、运维等关键环节,设置了一系列特色专业课程,如智能生产系统建模与仿真、智能生产计划管理、智能装备故障诊断与维护等。

针对学生本科教育阶段完成后的不同后续发展需要,自主发展模块的课程设置主要分为专业学术类、创新拓展类及就业综合类。专业学术类课程设置的目的是为选择考研的学生开设考研相关课程的提高训练,创新拓展类和就业综合類主要为就业及创业的学生提供智能制造领域前沿理论及技术支撑。自主发展课程模块能够为不同发展志向的学生提供有针对性的课程支撑。

集中实践课程模块主要分为基础工程训练类、课程设计类及校外实践类。基础工程训练类主要包括机械基础工程训练、金工实习、电工实习及电子实习等,旨在培养工科学生基本工程素养。课程设计类主要包括机械基础综合实验和智能产线建模仿真综合训练,主要设置目的是对机械原理、机械设计、智能产线建模与仿真等专业核心课程实验环节的补充与延伸。校外实践类主要包括认知实习和生产实习,认知实习开设在专业教育课程模块开设之前,目的在于让学生对智能制造工程领域相关的产品、装备及产线具有初步的感性认识,增进专业学习兴趣。生产实习则开设在专业课程学习完成之后,目的在于让学生综合运用课堂中所学的基础知识和基本技能,增强学生的社会适应能力和就业竞争力。

创新创业实践模块主要设置为课内和课外两部分。为了体现“科教融合、产教协同、竞教结合”的实践教学实施理念,学生既可以通过参与教师科研项目、企业生产实践及学科类竞赛来获取创新创业实践模块的学分,也可以通过选修依托实验教学平台开设的实训课程获取该课程模块的学分。该模式能够兼顾学生的不同发展需求,充分培养学生的自主学习、终身学习能力,培育学生能够通过知识更新适应社会发展。

二 传统课程的改造及特色课程的开发

专业人才培养方案中专业模块的课程主要可以分为传统课程和新兴特色课程两类,其中传统课程又可以分为机械类课程和信息技术类课程。对于传统课程,需要立足数字化、信息化对教学大纲进行调整,结合智能制造知识体系架构整合改造原有课程的知识体系;对于新兴特色课程,则考虑从教师科研项目中提炼智能制造方向相关教学案例,采用案例教学法引导学生掌握相关工程知识。将传统课程与新兴课程的知识体系进行紧密连接,辅以完整的课程项目,使学生的能力能获得螺旋式提升。

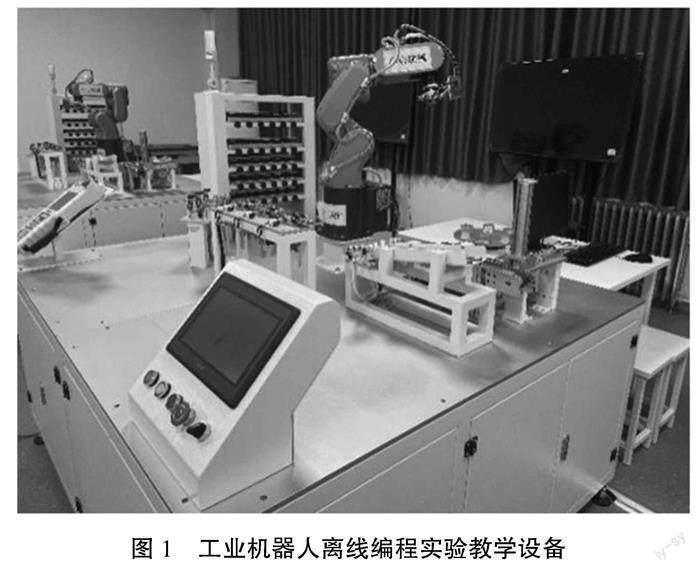

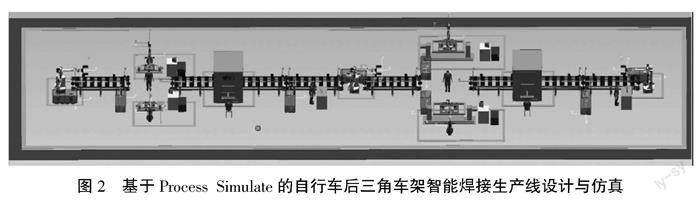

以传统机械类课程工业机器人及应用为例,机电工程学院原本开设有此门课程,但教学内容只包含理论学时,未开设实验学时。工业机器人作为实施智能制造的关键装备之一,学生对其仅停留在理论知识理解层面远远不够。立足智能制造工程专业的培养目标,修订该门课程的教学大纲,总学时设定为40学时,其中理论环节28学时,实验环节12学时。实验环节主要包括工业机器人系统认知实验、工业机器人运动学建模实验、工业机器人运动学仿真与操作实验、工业机器人离线仿真实验和工业机器人离线编程仿真标准及非标准模型实验。为配合实验开出,学院专门建设了工业机器人虚拟仿真实验室,包含六套工业机器人离线编程实验教学设备,如图1所示。升级改造后的该门课程能够使学生在工业机器人相关技术方面具有一定的动手能力,为毕业后从事相关工作打下必要的技术基础。以特色课程智能生产系统建模与仿真课程为例,该课程教学内容设置依托教学团队已经建立的“自行车后三角车架智能焊接生产线设计与仿真”及“轿车侧围外板智能焊接生产线设计与仿真”两项案例(图2、图3),梳理出建模与仿真中所需采用的三维建模、数字孪生及虚拟调试等关键技术。以工程案例为依托,突出建模与仿真的方法在智能生产系统的工艺规划、制造装配及检验交付等环节的应用方法,将抽象的知识具象化。结合西门子Process Simulate软件,让学生在实验教学环节动手进行简单智能生产系统的建模与仿真设计,加深理论知识的理解。

三 打造创新实践教学平台

以本科生导师制为抓手,采取“科教融合、产教协同、竞教结合”模式支撑新工科专业建设的培养要求,合理规划基本实验,设计性、综合性实验,结合校内外实践基地及虚拟仿真实验平台,通过构筑特色实验室,进行实验室开放及参加各种创新大赛等途径,实现课内课外、校内校外立体式的实践教学体系;学生通过参与高水平的科研项目、发表论文、申请专利、参加国家级和省级各类工程设计大赛,全面培养学生的实践能力和工程素养[9]。充分利用各种校企实践资源,在基础实验教学平台与专业实验教学平台支撑下打造面向智能制造工程专业的创新实践教学平台(图4),充分发挥平台对人才培养方案中各模块化课程的支撑作用。

依托中国轻工业装备网络化协同设计与制造重点实验室、河南省机械装备智能制造重点实验室等省级科研平台,国家自然科学基金、河南省科技攻关项目、河南省高校重点科研项目等纵向课题的研发,引导本科生参与各项智能制造方向的科研项目、参与各类学科讲座活动,支撑“创新创业实践”教学模块开展完成,实现“科教融合”[10]。

依托格力电器、宇通重工、中信重工和许继仪表等河南省龙头企业规划建设了一批校外特色实践基地,通过认知实习和生产实习环节的实地调研学习,能够帮助学生进一步掌握智能制造关键装备、智能生产控制流程、智能装配及智能物流等核心专业知识。依托上述合作实习基地,结合教育部“产学研协同育人”项目、河南省科技厅“产学研”计划项目、企业委托横向课题等相关工作的推进,落实“产教协同”理念,实现专业人才的培养服务地方经济发展的培养目标。

依托机械装备智能制造虚拟仿真实验教学中心对专业实验内容进行设计改造,虚实结合,强化实践环节,开展项目式教学,落实学生能力培养。鼓励学生广泛参与“西门子杯”中国智能制造挑战赛、中国大学生机械工程创新创意大赛等智能制造专业类学科竞赛,培养学生的团队合作及沟通能力,锻炼学生独立制定合理技术方案解决智能制造工程领域复杂工程问题的能力,实现“竞教结合”。

基于“科教融合、产教协同、竞教结合”理念的创新实践教学平台的构建,能够充分发挥机电工程学院已有的学科平台优势,学生通过参与各种实验、学科竞赛,以及高水平的科研项目等实践活动,工程素养和实践能力能够在“实践—认识—实践”的迭代过程中得以螺旋式的提高。

四 结束语

随着智能制造技术的发展和应用,行业对于人才素养的需求持续增加。郑州轻工业大学智能制造工程专业作为一个新建专业,专业建设与人才培养模式在办学实践中不断探索发展。本文总结了目前办学过程中存在的三个关键难点,并对应提出了解决途径,分别为融合新一代信息技术的模块化课程体系构建、傳统课程的改造及特色专业课程的开发,打造创新实践教学平台。在今后的专业建设中,还需要通过一系列特色专业课程多年的实施与积累,不断梳理智能制造工程专业的知识体系,持续改进、动态调整,最终形成“立足制造,融合信息,面向智能,服务轻工”的专业特色。

参考文献:

[1] 周济.智能制造是“中国制造2025”主攻方向[J].企业观察家,2019(11):54-55.

[2] 王保建,段玉岗,王永泉,等.面向“中国制造2025”双能力融合的智能制造人才培养探索与实践[J].实验室研究与探索,2021, 40(8):140-144.

[3] 河南省人民政府关于印发中国制造2025河南行动纲要的通知[J].河南省人民政府公报,2016(8):2-24.

[4] 冯志波.河南省智能制造发展及策略探究[J].中国管理信息化,2021,24(13):171-173.

[5] 蔡红霞,刘丽兰,王小静.智能制造新工科专业建设探索[J].教育教学论坛,2019(20):107-110.

[6] 任斌.浅谈新工科背景下智能制造工程专业建设研究[J].大学,2021(41):134-136.

[7] 李建波,杜祥军,李琳.面向新一代信息技术的地方高校拔尖创新人才培养体系研究与实践[J].山东高等教育,2021,9(6):13-17.

[8] 李晶,杨立娟,郭艳婕.新工科背景下智能制造新型人才培养模式探索与思考[J].教育教学论坛,2021(10):169-172.

[9] 周斌,卢红,郑银环,等.面向新工科人才培养的智能制造工程专业实践教学体系建设与研究[J].科技视界,2021(34):49-52.

[10] 张富强,惠记庄,刘清涛,等.科教融合背景下智能制造专业本科人才培养模式探索[J].科教导刊,2021(13):67-70.

基金项目:2020年河南省新工科研究与实践项目“面向智能制造新工科的机械设计制造及其自动化专业改造升级探索与实践”(2020JGLX051);2021年河南省高等教育教学研究与实践项目(学位与研究生教育)“面向智能制造的机械工程硕士研究生课程体系及教学模式改革研究与实践”(2021SJGLX114Y)

第一作者简介:文笑雨(1988-),女,汉族,河南南阳人,工学博士,副教授。研究方向为智能制造。

*通信作者:张玉彦(1989-),男,汉族,河南郑州人,工学博士,讲师。研究方向为智能制造。