趣味与古物(三)古典雕塑的魅力:1500—1900

[英]弗朗西斯·哈斯克尔 [英]尼古拉斯·彭尼

第七章 博雅之趣

路易十四世为法国追求“所有意大利美好之物”,凡尔赛和马尔利的花园也摆满了最优美雕像的复制品。此时,来自本笃会圣莫尔修会[Benedictine congregation of Saint-Maur]的一位年轻法国学者蒙福孔[Bernard de Montfaucon]亦心有所感,想把所有古代艺术图像汇编为一部著作——《古物图解》[L’Antiquité expliquée],经历十多年的筹备,此书于1719 年在巴黎出版,大对开本五部(每部分为两卷)。1724 年又增加了五部。在增补之前,蒙福孔感觉已经收集了三、四万幅图片。这是有史以来古代艺术复制品集大成之作,也是此后一个多世纪所有严肃的古物研究者必备的参考书。

在同时代人眼中,蒙福孔的对开本足以和格雷菲乌斯[Graevius]和赫罗诺维厄斯[Gronovius](两人都生于德国,在荷兰工作)于17 世纪90 年代中期陆续出版的大型词典相提并论。此书始于17 世纪90 年代中期。不过,有一部未刊之作——“纸上博物馆”[Museum Chartaceum, or paper museum]倒是和蒙福孔的事业有更多相同之处,此书由巴尔贝里尼红衣主教[Cardinal Barberini]的图书管理员卡西亚诺·达尔波佐[Cassiano dal Pozzo]于1625—1650 年间汇编而成,216Vermcule, 1956 (“Dal Pozzo-Albani”);Haskell, 1963, pp. 101-2.是一部古物素描集,按主题排列。在蒙福孔青年时期就传到了阿尔巴尼[Albani]家族手中,1762 年,其中的绝大部分都被卖给了乔治三世。217Vermeule, 1956 (“Dal Pozzo-Albani”);Fleming, 1958.蒙福孔涉猎广泛,雄心勃勃,会让人回想起16 世纪画家、建筑师和古物学家皮罗·利戈里奥的著作,后者曾于1553 年汇编了四十卷古物图册,打算出版。218Mandowsky and Mitchell, pp. 1-6.

利戈里奥是自己绘图;卡西亚诺·达尔波佐也住在罗马,安排了六位艺术家描摹古物;但蒙福孔却是聘请铜版画家去复制布瓦萨尔[Boissard]、皮埃尔、斯庞[Spon]、巴尔托利和德·罗西的插图、勒布伦[Lebrun]罗马写生本册素描,以及全欧洲古物学家送至圣莫尔修会的画稿。《古物图解》几乎看不出物品尺寸,书中复制了很多现代作品和赝品,还把凡尔赛宫的复制品列为真迹——即便书中已收录了复制品所依据的原作的插图(图24)。219Compare Montfaucon, 1719,I, i, plate LXXI, with 1724, I, plate XXXVII; or 1719, I, ii,plate CLXXXIII, with 1724.1, plate LXVII.有一次,面对两幅差别不大的《朱斯蒂尼亚尼的密涅瓦》[Minerva Giustiniani]插图,蒙福孔坦言自己也搞不清楚这究竟这是两尊相似的雕像还是一尊,是一位画家画的还是不同画家画的,而且两位艺术家还都没画准。220Ibid., 1724, I, p. 104, plate XXXIX.1698 年至1701 年间,蒙福孔身处意大利,他一头埋进文献研究,但却缺乏视觉上的好奇心,其《意大利日记》[Diarium Italicum]表明他曾怀疑过各家图书馆的目录是否准确,但却深信其他学者已可靠地记录了雕刻陈列馆中的内容。

图24 Illustrations of Venus published by Montfaucon (from Montfaucon’s L’ Antiquité,vol. 1, part 1). The antique venuses, taken from life-size marble statues, small marble reliefs, and a gem, are shown with a modern bronze statuette (centre top).

蒙福孔《古物图解》中的雕像复制品——仅限于雕像部分——很快就被另一位法国人克拉拉克伯爵[Comte de Clarac]的更可靠的书取代了,后者的《雕刻博物馆》[Musée de sculptures]最后一部分于1853 年面世,其时,距离此书开始编撰已过去三十三年,也是作者死后的第六年。克拉拉克的书最终又被用作萨罗蒙·雷纳克[Salomon Reinach]1897 出版的《古希腊罗马雕像汇编》[Repertoire de la statuaire grecque et romaine]第一卷,221Clarac, 1826-53; Reinach, 1897-1930, I.至今通用。但是,蒙福孔想做的不仅仅是要建立一个资料库:和此前的卡西亚诺·达尔波佐和皮罗·利戈里奥一样,他还希望自己的插图集既能作为研究古代艺术史的基础,又能为古人的宗教史、政治史、军事史和社会生活史提供基础。

蒙福孔对古代艺术的阐述总是灵敏而又中肯。他甚至经常会说不知道某物再现了什么,或这,暗示说某物其实并没有什么意义。222Montfaucon, 1702, p. 143; Montfaucon, 1719, I, i, p. 74.有太多专业文献都是在处理迂腐、古怪的问题,比如象形文字的秘密啊、223E. g. Kircher.古典时代是否存在眼镜啊、224Spon, p. 213.金叉铃[Sistrum]古乐器发出的杂音啊等等,225Bacchini; Misson, 1739, II, i, p. 171.他希望自己的书能摆脱此类习气,他研究古代雕刻,除了探索其艺术价值,更希望它能为历史或文学带来启示,或许,他正是在这一点上与其他古物学家、与16、17、18 世纪可能最有学养的人站在了一起。有那么多研究地志学、碑铭学、图像学的著作,这些都与趣味无关,相比之下,那些描述美、鉴别风格和探索古典雕刻艺术价值的文字也就微不足道了。值得一提的是,16 世纪中叶在罗马出现的“批评考古学创始人”群体——其中就包括皮罗·利戈里奥——都是唐·安东尼奥·奥古斯汀[Don Antonio Agustin]圈子里的人,奥古斯汀学识渊博,但对裸体雕像是否值得挖掘表示怀疑,因为它们‘不提供新的信息’,他还对教皇尤利乌斯别墅里“维纳斯及其他猥亵的人像”颇有微词。226Mandowsky and Mitchell, p. 31.

即便如此,这些早期古物学家还是不断引起后世那些更有经验的鉴赏家的关注——这倒不仅仅是因为古物学家(像现在那样)能为后来被毁掉的作品提供信息。在17、18 世纪,227Ibid., pp. 40-1.皮罗·利戈里奥对哈德良别墅的研究被四处传抄,出版印行。凯吕斯伯爵[Comte de Caylus]对“著名的”安科纳的奇里亚克[Cyriac of Ancona]评价最高,还把他视为同代人,228Caylus (Correspondance), I, pp. 342-43.实际上这个人三百年前就死了。

也正是凯吕斯在1715 年暗示说,应该把仅具有形式美感的雕像,与那些除此之外还能吸引饱学之士注意力的雕像加以区分,比如乌菲齐宫那尊《丘比特》,其颤动的风格就诠释了《荷马史诗》中一段难解的文字。229Caylus, 1914, p.314.整体上看,在17、18 世纪的旅行文学中,对前一类雕像总是“泛泛赞美”,文辞虽不乏真诚,却多为陈腐旧套,但描写后一类雕像的文字则异常生动。理查森[Richardson]父子的视觉品味和鉴赏力迥然出众,其他作者则很少会一直把古代艺术的艺术价值放在首位。相比之下,能让梅森[Misson]在卡庇托利山长久驻足的却是“镀金里程碑”[Milliarium Aureum];艾迪生之所以对佛罗伦萨的“演讲者”[Arringatore]雕像感兴趣,恰恰也是因为这让他想起了尤维纳利斯[Juvenal]的一行诗句。230Misson, 1691, II, pp. 99-102; Addison,p. 413.

有的雕像本身就很美,并受饱学之士青睐——如《拔刺男孩》《帕埃图斯和阿里亚》《濒死的塞内加》《扮作赫拉克勒斯的康茂德》《帕皮里乌斯》和《磨刀者》,这些通常都被解释为某段罗马历史的图解。恺撒应该是在斯帕达宫[Palazzo Spada]的《庞培像》[Pompey]脚下遇刺,在卡庇托利,游客应该会看到《母狼》烧焦的腿,根据西塞罗的记载,这条腿是喀提林阴谋[Conspiracy of Catiline]正在酝酿时被闪电击中的。

在18 世纪下半叶,一位旅行者竟然这样写道:“罗马是我们所知道的第一个世界。在这里,历史、修辞术、诗歌和所有最诱人艺术彼此争奇斗艳,在这里,异邦人仅指那些对学问以及一切有用且令人愉悦的知识一无所知的人。”231[Grosley], II, p. 254.接着,他还从蒙田[Montaigne]大约作于两百年前的《随笔》[Essays]中引用了几行著名诗句:“在熟悉自己家的事务之前,我早已熟悉了罗马风物。在知道卢浮宫之前,早已知道了卡庇托利山及其所在,我知道台伯河先于塞纳河,我沉思卢库勒斯[Lucullus],梅特卢斯[Metellus]和西庇阿[Scipio]的遭遇和命运,胜过了对我们自己人的关注。”232Montaigne, III, Chapter 9 (“De La Vanité”).

对怀有此类心态的罗马游客——又有谁不是这样呢?——来讲,与他们渴望观看或感受的东西相比,其双眼所见之物,甚至是常识都会显得乏善可陈。任何人,只消凑近看看博尔盖塞别墅里的黑色大理石像,甚至读一下通用藏品导览册,233Manilli, p. 62; Montelatici, pp. 254-55.就会发现让塞内加[Seneca]得名的浴缸乃是现代添加之物;无需太多专门知识,游客也会看明白那本应该向母亲隐藏罗马元老院秘密的《帕皮里乌斯》乃是一尊希腊风格裸体像。有渊博的作者已经指出过这一点。不过,就连这些学识渊博的人也从未问过自己,又有谁会订做一件雕像,去表现偷听阴谋的奴隶,或皇后福斯蒂娜与角斗士的苟且之事呢?——有两组备受赞美的雕像就被安上了这样的题目。当代雕刻从未出现过此类表现捕风捉影之作,竟说古代已司空见惯,这岂非咄咄怪事。

正如蒙田所言,在卡庇托利山上,历史之联系最令人触目萦怀。所有人都相信摆在栏柱上的“马里乌斯事功碑”[trophies of Marius]就是罗马历史上一个重要时刻的图解,尽管还无法确定它们到底是属于图拉真、屋大维[Octavian],还是多米提安[Domitian]。234Lafreri (British Museum copy), fols. 24-25; Bellori in Bartoli, 1665, plates 118-19; Piranesi, 1753; Winckelmann (ed. Fea), II, p. 366.除了换换标签,古物学家很少会去质疑这些历史遗迹的地位。于是,在卡庇托利山上,235Stuart Jones, 1926, pp. 5-6, 11-14, 172-74.那巨大的君士坦丁大理石像的头、手、手臂、膝盖、小腿和脚,以及其继任者的青铜头像,都被各路专家做出了各不相同的解释,认为可能是阿波罗、奥古斯都、尼禄、康茂德或多米提安等雕像的残件。当然,其尺寸之大,也可被视为其重要性的依据,也是其唤起众人敬畏之心的原因。——正如伯尼[Burney]所言,那巨大的脚趾“跟胖乎乎的格兰特神父[Abbé Grant]的身体一样大”。236Burney, p. 137; see also Miss Berry, I, p.303, who thought the toe as thick as Mr. E.Conway’s body.这些残件也吸附了很多迷信,四处流传。像“真理之口”[Bocca della Verità]至今妖气未除,一些古物学家坚持认为它来自朱庇特神庙的牺牲祭坛,或说是苍白[Pallore]或恐怖[Terrore]的拟人像,于是它就更加神乎其神了。不过,它从未被纳入最受赞美的古代艺术作品之列。从17 世纪晚期开始,大多数著述者都认为它不过是一截下水管,或“喷水口”[gutter spout]。237Lassels, II, p. 82; Montfaucon, 1702,pp. 186-87; Ficoroni, 1744 (Vestigia), pp. 26-28; Venuti, R., 1763, II, p. 28.

有两根巨大的雕像石柱,对于熟读罗马战事的人来讲,那上面的浮雕有着今人无法想象的文献价值。这两根石柱中,图拉真纪功柱声望更高,浮雕的某些片段于16 世纪初被马尔坎托尼奥·雷蒙迪[Marcantonio Raimondi]画派制成铜版画,也出现在同时期一篇法国学术论文中。238Bartsch, XIV, nos. 202-5. There are also engravings by Lazare de Baïf after François de Dieuterville in De Re Navali, Paris 1536—for which, see Lanciani, 1902-12,II. pp. 12-13.第一个绘制图拉真纪功柱全貌的人是雅各布·里潘达[Jacopo Ripanda](马尔坎·托尼奥的学生),为了作画,他曾挂在篮子里上下升降。后来,为了给阿隆索·查孔[Alonso Chacon]1579 年所作的论述达契亚战争的学术评论配图,吉罗拉莫·穆齐亚诺[Girlamo Muziano,即Hieronymus Mutianus]还为全部浮雕饰带[frieze]制作了一百三十多幅图版。239Chacon.17 世纪的罗马出版商乔凡尼·伽科莫·德·罗西[Giovanni Giacomo de Rossi]感觉这些印刷品还不够,于是请彼得罗·桑蒂·巴托利[Pietro Santi Bartoli]制作了纪功柱蚀刻版画,重印了查孔的文本,并配上了贝洛里[Bellori]的附录,240Bartoli, 1665.1665 年6 月3 日午宴后,教皇亚历山大七世[Pope Alexander VII]兴致勃勃,逐一浏览了巴托利的一百一十四幅插图,“一页一页翻到最后”[folio a folio fino al fine]。241Krautheimer and Jones, doc. 848 (3 June 1665).后来,皮拉内西尝试着用自己的一套版画取代上述图像。此后直到19 世纪初,这本书仍然在重印。242Piranesi (Trofeo).德·罗西之所以能请人好好画出这些浮雕,是因为路易十四世(这部书就是献给他的)已经搭好了脚手架,不仅对浮雕片段翻模(如先前弗朗索瓦一世和路易十三世做过的那样),而且还想把全柱的浮雕饰带都进行翻模——翻模件后来落到皮拉内西手里,可能对他制作自己的版画起了作用。243See de Rossi’s letter to the reader included in several eighteenth-century editions of Bartoli. 1665; also Montaiglon (Correspondance), I. pp. 23-24, 121, 167; II, p. 16; XI, p.93; XIII, pp. 387, 3929-3. 395.

这些浮雕最先得到重视,也最受赞美,1694 年,梯叶里[La Teuliere]就写道:相见恨晚,只可惜模具刚从仓库里出来,其信息太丰富了,反映了“所有涉及平民生活和军旅生活的古人习俗与举止,绝大多数画家都忽视、忽略了这些细节,这从他们的作品中可以看的很清楚”。244Ibid., II, p. 18.不过,并非所有人都觉得这种疏忽是憾事。查理·佩罗[Charles Perrault]就曾嘲笑贝尔尼尼高估了纪功柱的价值,他还得意地写道,虽然几乎每个雕刻家手里都有纪功柱柱础浮雕石膏像,“丝毫不逊于原作”,但没有一位画家或雕刻家肯花力气临摹其余部分,“尽管模具就为这个目的而制作”。245Perrault, I759, PP. 108-9 .

几乎所有世人都在赞美纪功柱的理念与整体布局。在所有古建筑中,图拉真纪功柱被缩减复制的次数最多,尤其是18 世纪晚期。最有名的一件复制品(两米高),是在青金石底子上镶嵌镀银人像,始作于1774 年,1780 年由瓦拉迪耶[Valadier]署名,三年后卖给了巴伐利亚的选帝侯卡尔·特奥多尔[Elector Karl Theodor],现存慕尼黑皇宫珍宝馆[Schatzkammer of the Residenz](图26)。246Valadicr was assisted by the goldsmiths Peter Ramoser and Bartholomäus Hecher—Honour, 1971, p. 210.同一时期,卡瓦切庇[Cavaceppi]开始雕刻一件缩减的大理石复制品,后来归亨利·布伦德尔[Henry Blundell]所有,除了卡瓦切庇的模型,他还得到一件用“深影素描”[grisaille]涂绘的木质纪功柱。247[Blundell], 1803, p. 163.后来,还有人按更小的比例用深色青铜复制过纪功柱,细节部分镀金,用作新古典主义风格的壁炉架饰物(佛罗伦萨皮蒂宫赫拉克勒斯厅[Sala d’Ercole]有两件)。1810 年,最不得了的来了:万多姆广场[Place Vendôme]上,在路易十四雕像被摧毁后的基座上立起了一根等大复制的纪功柱,不是纪念图拉真军团,而是为了庆祝拿破仑大军[Grande Armée]的胜利。248Tardieu.

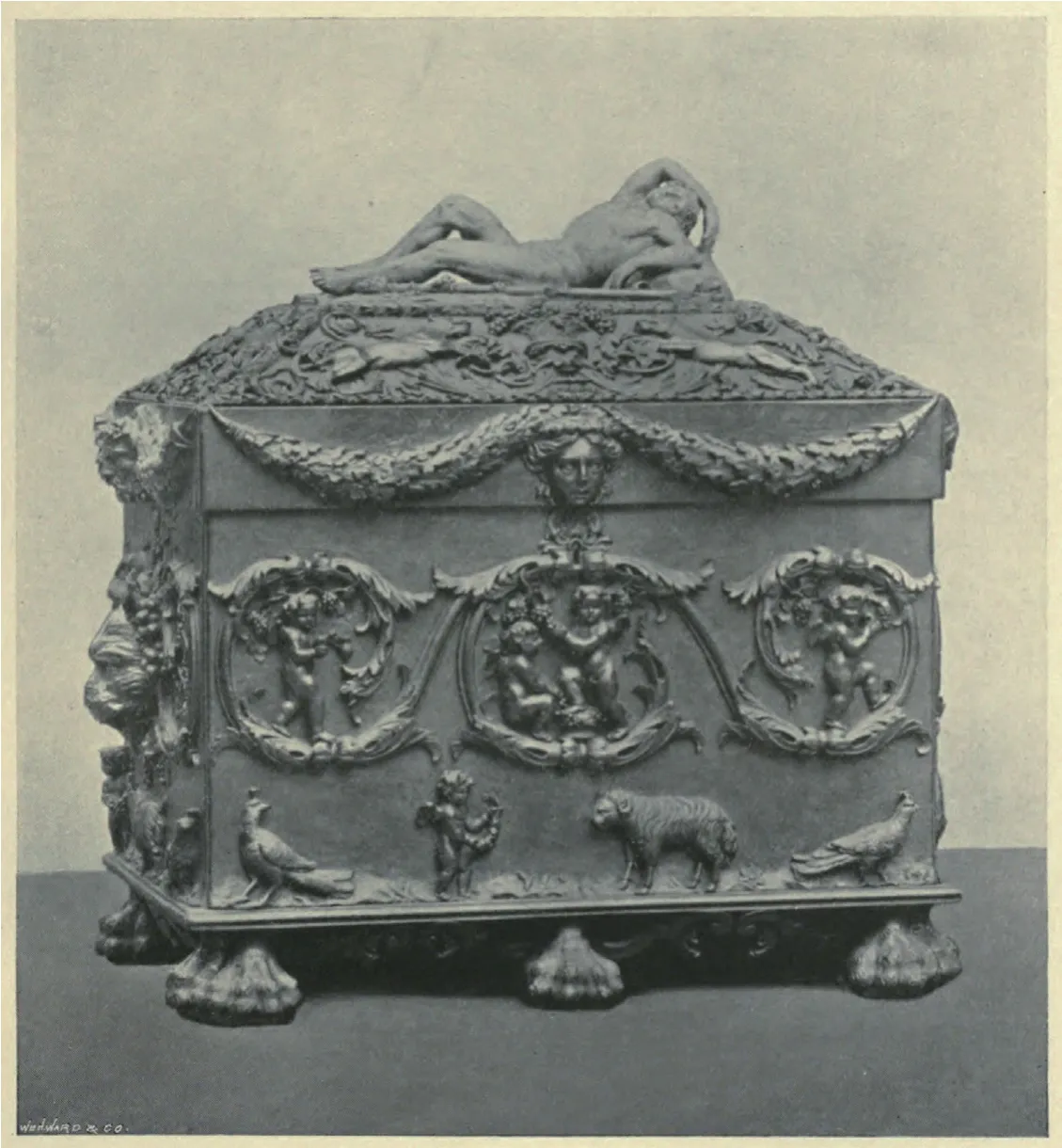

图25 Mahogany chest modelled on the “Tomb of Bacchus”. Society of Dilettanti,London

图26 Luigi Valadier (with Bartholomäus Hecher and Peter Ramoser). Model of Trajan’s Column in marble, granite, lapis lazuli,silver-gilt and gilt bronze. Schatzkammer der Residenz, Munich

大多数罗马参观者都不会对数量巨大的石棺产生什么兴趣。很多石棺的侧面都被锯下,嵌到罗马宅邸庭院的墙壁里。其他一些完整保留,用作喷泉承盘或雕像基座。尽管艺术家和古物学家对某些石棺很痴迷,但没有哪家美术馆或花园会为其制作复制品或翻模件,没人会把它们改造成烟囱上的装饰横楣,在18 世纪旅游市场“随想图”题材商品画中,也不太有人画这种东西,粗通文墨的旅行家对此也是一笔带过。甚至连最出名的石棺浮雕——如博尔盖塞别墅的墨勒阿革洛斯石棺,或卡庇托利山所藏的传说中的亚历山大·塞维鲁[Alexander Severus]和茱莉亚·马玛艾雅[Julia Mammea]石棺浮雕,其艺术上的声望可能还不如16 世纪晚期之后出现在法尔内塞宫庭院的刻有凹槽纹的切琪莉亚·梅特拉[Cecilia Metella]石棺,也没有像后者那样经常被真实陵墓所仿效。249Bell, C. F., plate IV; Penny, 1977, p. 53.不过,最出名的两件石棺还是马尔库斯·阿格里帕[Marcus Agrippa](其实是浴场里的一个浴盆250Vasari, I, p. 109; Winckelmann (ed.Fea), II, p. 20.)和圣科斯坦扎[St. Costanza]石棺,两者皆因其艺术价值(前者有口皆碑,后者普遍认可)、斑岩材质,以及与伟人名字的关联而受到赞美。

马库斯·阿格里帕石棺是在教皇尤金四世[Eugenius IV](实际在位1431—38)治下为圆形教堂广场[Piazza della Rotonda]铺设路面时发现的,同时出土的还有一辆青铜四马双轮战车残片和埃及花岗岩狮子,后来都被西斯图五世挪到了菲力切喷泉[Acqua Felice]。至少有一位文艺复兴学者已看出“石棺”——正如温克尔曼后来指出的那样——是浴场的浴盆,其他学者都认为出土物都是万神殿251Aldrovandi, 1556, p. 313; Vacca, Mem. 35.山墙和顶楼的装饰物(史载阿格里帕建造了万神殿)。石棺起初摆在教堂广场,左右两个狮子,252Lafreri (British Museum copy), fols. 5, 6—both signed by Van Aelst and dated 1553.17 世纪下半叶移至门廊;18 世纪30 年代移到拉特兰圣若望大殿[S. Giovanni in Laterano],置入科尔西尼小教堂內的[Corsini Chapel]教皇克莱门特十二世陵。15 世纪,葡萄牙红衣主教[the Cardinal of Portugal]陵——位于佛罗伦萨圣米尼亚托教堂[S. Miniato]253Hart and Kennedy, pp. 80-81.——用大理石仿制了此石棺,之后相沿成风,复制者不计其数,还出现了缩微石棺——本韦努托·切利尼[Benvenuto Cellini]第一次来罗马时做的那个银质盐碟底座就是这么个东西,254Cellini, pp. 86-87 (Vita).很久之后,它又被做成了一种新古典主义风格壁炉架装饰物,壁炉架通常由古代大理石翻新(发掘于1780 年的科内利乌斯[Lucius Cornelius Scipio Barbatus]陵墓也是因此而变得颇为时髦)。

庞大的圣科斯坦扎[St. Costanza]石棺最初挺立在其陵墓中央,1255 年,它被宣布为神龛,接着被搬进陵墓的一个壁龛里,成了祭坛。文艺复兴时期,人们认为(圣科斯坦扎)教堂起源于向酒神巴克斯献祭的一座神庙,石棺因为刻有藤蔓装饰通常又被称为酒神之棺[Sepocro di Bacco]。这具石棺非常受人赞美,据说教皇保罗三世还想用它做自己的陵寝。255Boissard; Visconti (Pio-Clementino), VII,plates XI, XII; Venetian Ambassadors in Albèri,p. 106; Hoogewerff.17 世纪中期,北部艺术家的欢宴社团——罗马的同羽鸟会[the bentvueghels]——常常对陵墓进行特殊朝圣,目的是为酒神举办“洗礼”仪式,还在教堂的墙上涂写各自的签名。256Hoogewerff.1737 年,英国的慕雅会照石棺样子订做了一只红木柜,用来存放“书籍,文件和钱币”(图25)。257Harcourt-Smith, plate VI, pp. 34-40.当时,这具石棺在斑岩雕刻上的技术成就依旧令人惊叹,但风格却被认为差强人意。后来,教皇庇护六世把石棺搬到梵蒂冈,和另一具发现于17 世纪、此前一直挺立在拉特兰圣若望大殿修道院的斑岩石棺摆在了一起,后者传为圣海伦娜[St. Helena]——圣科斯坦扎的祖母258Misson, 1691, II. p. 116 (but see also 1731, II, p. 247, note); Ficoroni, 1744 (Vestigia), pp. 176-77; Winckclmann (ed. Fea), II. p.411; Visconti (Pio-Clementino), VII, plates XI,XII; de Brosses, II, pp. 45, 243.——石棺,体量更大,这时候,圣科斯坦扎石棺才被确认为古代晚期作品,其基督教地位也得到了认可。259Venuti, 1763. I, p. 125; Vasilicv, pp, 21-22.

万神殿那些大块花岗岩、法尔内塞广场巨大的池子、前文刚刚论及的斑岩石棺,以及城中随处可见的彩色大理石、碧玉[jasper]、缟玛瑙,和雪花石膏[alabaster]——只要读过旧式罗马旅行文学,你就一定会注意到以上古物带给人的强烈印象。一些最受赞美的古代雕刻——《埃及大理石法翁》[Faun in Rosso Antico](图111),《福里耶蒂半人马》[Furietti Centaurs](图91 和92)——之所以名闻遐迩,这也要得益于所使用的材料稀有、华贵。另外一些雕刻——如奥代斯卡尔基家族[Odescalchi]藏《奥古斯都》,其石材“透明如琥珀”,260Misson. 1691, II, p. 35.基吉家族[Chigi]收藏的刻在一根东方玛瑙柱上的《卡利古拉》半身像,261Richardson, 1728, III, ii. p. 524.用的是斑岩,博尔盖塞别墅藏《狄安娜》[Diana of Oriental],262Winckelmann (ed. Fea). Il, p. 16.用的是东方雪花石膏,它们受到赞美,主要是因为石头而非刻工。

有一件古物因为材质而格外出名,这就是秘藏于拉特兰圣若望大殿的一对埃及大理石[rosso antico]御用座椅中保存较好的那把,后来,庇护六世把它移往梵蒂冈,再后来又被拿破仑挪到卢浮宫,保留至今——不过,让它更出名的还是其背后的传奇与争议。中世纪,它曾被用于教皇加冕。在16世纪晚期和整个17 世纪,有个故事一直流传:说宝座上有一个洞,这样执事官就能从端坐的教皇身下摸到“男性的最鲜明特征”,以防止再次出现女教皇琼安的丑闻。清教徒后来坚持称之为“触摸之椅”——尽管博学的天主教徒如蒙福孔已经尽力解释,说这是罗马人的“沐浴用椅”。263“True Description”, p. 23; Misson, 1961,II, pp. 64-73; Montfaucon, 1702. p. 137; de Blainville, II, pp. 561-62. For the latest explanation, see d’Onofrio, 1978, pp. 124-56.

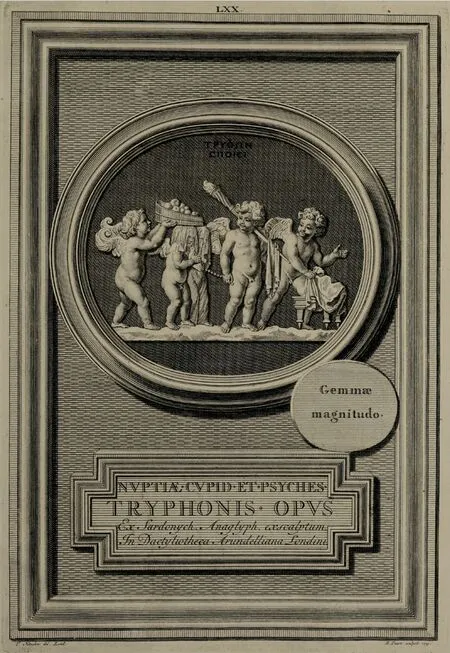

要是讨论宝石雕刻和宝石,那就说不清一件艺术品的价值是取决于刻工还是石头本身了。其中有一些非常著名,听听名头就知道了:法尔内塞之杯[Tazza Farnese](双面宝石雕刻,之前藏在洛伦佐·梅迪奇珍宝库,后归保罗三世),264Mariette, I. pp. 398-401.法国大型玉雕[Grande Camée de France],又称蒂比利亚纳宝石[Gemma Tiberiana](一枚巨大的椭圆形宝石,雕有某位罗马皇帝神像,1620 年佩雷斯克[Peiresc]发现于巴黎圣礼拜堂[Sainte Chapelle]珍宝库);265Ibid., I, pp. 345-53; Stern.马尔堡宝石[Marlborough Gem](缟玛瑙丘比特和普绪克的婚礼,阿伦德尔勋爵旧藏,据说由路易十四世花四千英镑买下——图27);266Spon, p. 87; Stosch, pp. 94-97. plate LXX; Richardson, 1728, III, i, p. 6.斯特罗齐的美杜莎[Strozzi Medusa](云丝玉髓,18 世纪早期发现,其上有高度存疑的希腊签名,经阿尔巴尼红衣主教过手后归斯特罗齐伯爵[Count Strozzi]所有);267Stosch, plate LXLI1; de Brosses, II, p. 91;Walters, p. 195.巴尔贝里尼或波特兰花瓶[Barberini or Portland Vase](雕花玻璃瓶,据说盛有亚历山大·塞维鲁[Severus Alexander]的骨灰,亦传为宝石雕刻,詹姆斯·拜尔斯[James Byres]得之于巴尔贝里尼家族,后卖给了威廉·汉弥尔顿勋爵[William Hamilton],后者1784 年转卖给波特兰公爵遗孀)。268Vacca, Mem. 36; Misson, 1731. II, pp.288-90; Ficoroni, 1744 (Vestigia), p. 169;Foggini, plates 1-4; Winckelmann (ed. Fea), I,pp. 40-41; II, pp. 403-4; Walters, pp. 376-78;Haynes.从以上例子可以看出,艺术与自然之物无疑会同样受到尊重。在数不清的摹写宝石雕刻的版画书籍中,你都会找到它们的身影,他们甚至还制成了封泥图案。拜尔斯和塔西[Tassie]限量发卖了巴尔贝里尼花瓶[Barberini Vase]石膏复制品。后来韦奇伍德[Wedgwood]又做了(陶瓷)仿品,他还仿制了极受欢迎的马尔堡宝石。269Wedgwood, 1779. class I, section I, no.1674, and (as a medallion in six sizes) class II,30; Gray, J., pp. 15-16; Hobson, p. 186 (no.1573—also nos. 1630, 1644, 1696, 1826.2161, 2190, 2193).假如说人们喜欢的只是材料本身,那这些复制品也就没什么好谈了,同样道理,人们也很难把这一等级的物品和最受人赞美的古代雕像等量齐观。中世纪,这些物品和其他基督遗物一样,同属于教会珍宝。到了17 世纪,有人见到了托斯卡纳大公的绿松石提比略[Tiberius]头像,惊奇之余,认为它足以和“一根硕大无朋的犀牛角”和一颗重达139.5 克拉的钻石媲美。270Misson, 1691, II, pp. 149, I51.波特兰公爵遗孀得到了后来以其家族命名的花瓶,献给了一座自然历史博物馆,这家博物馆除了有四、五件宝石或宝石雕刻和一些“怪异的鼻烟盒”,还有贝壳、昆虫、矿石、珊瑚、粉末、水晶和化石。271Portland Catalogue, especially p. 194.这些艺术品经常(给学者)提出一些图像学问题,这也大大激发了人们对它们的兴趣。

图27 T. Netscher. “The Marlborough Gem”. Engraving by Bernard Picart (from Stosch’s Gemmae Antiquae).

作为艺术品,一件宝石雕刻很难和它作为自然珍奇之物的价值脱钩,同样,如果一件肖像作品是某位伟人的写照,其审美价值也很难和这层意义分离。“徘徊瞻眺,未忍暂离”——伯内特[Burnet]曾用这样的诗句描写法尔内塞藏一尊苏格拉底半身像,“其惊且喜,《公牛》不及”。272Burnet, p. 243.但我们并不清楚——或许伯内特也不清楚——这半身像究竟在多大程度上是以其艺术价值打动了他。在这方面,很少有人能像很久之后的维斯孔蒂[Visconti]那样反躬自省。他直言自己可能高估了一尊雕像的美,原因是曾兴奋地把它看成了福基翁[Phocion]肖像。273Visconti (Pio-Ciementino), II, plate XLIII.英雄如此,众神亦然。众神之神朱庇特,因其传世雕像极少,故最好的一尊,即旧藏韦罗斯比宫[Verospi Palace]、后被移到庇护–克莱门特博物馆[The Museo Pio-Clementino]那尊,在各版画图册中傲踞特殊位置。鉴赏家们一致认为,它还够不上“一流古代雕刻”,我们能看出这么说是有多么不情愿。274Maffei, place CXXXV; Spcnce, p. 46;Visconti (Pio-Clementino), I, plate 1.

藏于乌菲齐宫、法尔内塞宫和卡庇托利博物馆(经阿尔巴尼转手,原为朱斯蒂尼亚尼藏品)的罗马皇帝半身像之所以倍受敬重,主要是因为它们被当成了古代史物证——斯莫利特[Smollett]在点评梅迪奇家族的成套半身像藏品时就说,“这是对罗马历史学家,尤其是对苏埃托尼乌斯[Suetonius]和盖尤斯[Gassius Dion]最出色的图解”。275Smollett, p. 233 (letter XXVIII).诺斯赫尔[John Northhall]写道:“看看这些皇帝、执政官、将军、演说家、哲学家、诗人和其他伟人,我们最早是在历史中知道他们的声名,现在就像真人一样站在面前,这些造像让我们看到了几乎是两千年前的人,把过去和现在交织在了一起。”276Northall, p. 362.追溯艺术“一步步伴随着帝国衰落”的过程——不管是大理石半身像还是钱币肖像,这通常被视为有益心志之事,几乎所有人都相信可以从这些雕像中读出伟大的古代男人、女人的性格。277Haskell, 1976, p. 219.不过,某些因为表情而受到赞美的古代半身像——如冷峻的《布鲁图斯》[Brutus](图84),《濒死的亚历山大》[Dying Alexander](图70),皱眉的《卡拉卡拉》[Caracalla](图89)——就算不知道真人是谁,它们也会因为这种特性而受赞美。当布鲁图斯、亚历山大和卡拉卡拉的名字被加上之后,其表情便成为古代历史的一部分,这些半身像也就比其他雕像更出名了。

“古圣先贤”,如塞内加、马可·奥勒留、西塞罗和荷马的半身像经常被复制成大理石像或石膏像,用作图书馆饰物,278Venuti, F., 1783, especially pp. 11-19;and see Pliny, XXXV, 9.此风18 世纪尤盛,众所周知,西塞罗就为自己的图书馆添置了半身像——之所以如此,主要是因为它们代表着伟人(正如死者面具会激发类似敬意一样),而不是因为它们复制了艺术品。很难发现此类复制品的原作,因为这些古代人物有各种不同版本的肖像——比如在17 世纪,就有成打的、今天所说的“假塞内加”半身像,而且从那时起又发现了很多。279Robertson. I, pp. 526-27; Prinz.

安德烈·富尔维奥[Andrea Fulvio]是一位人文主义者、诗人、考古专家,也是拉斐尔试图“重建”古罗马的顾问。1517 年,他出版了古代杰出人物的肖像全集,这是有史以来第一次。这本豪华的书复制了两百多幅头像,其中绝大多数是罗马人,均取材于钱币,也有一些完全虚构的肖像,这些人物一直排到查理曼大帝时代。富尔维奥的书倍受赞美,屡遭剽窃和模仿。280Weiss, 1959; Fulvio (ed. Weiss).人们很快就看出,其方法对于研究古罗马雕刻非常重要。谨小慎微的富尔维奥·奥尔西尼[Fulvio Orsini]直到1570 年281Jongkees.才出版他那本权威性的石柱肖像与钱币选集,在此之前,收藏家的惯常做法就是拿各自收藏的罗马半身像和此类铜版画所复制的、登记在案的图像进行比对,如果很像,那就可以对半身像进行“命名”了。

《塞内加》的身份认定首次公布于1598 年(奥西尼确认身份所用的证据今已不存),282Gallaeus, no. 131; Faber, p. 74; Visconti (Iconografia Romana), II, pp. 409-10.此后,全欧洲的饱学之士都在敬畏而虔诚地望着这位斯多葛学派哲学家,他面容憔悴、身形粗笨,厌弃了尼禄宫廷的腐败和奢华,不久就自杀了(图12)。这种看法一直持续到1813 年,当时,一件带有题铭的塞内加石柱头像出土了(柏林国家博物馆[Staatalich Museum,Berlin]),长得完全是另一副模样。但是,即便从这以后,很多学者还是不肯承认他们动错了感情。283Ibid.. II, pp. 410-14.实际上,只有感觉到不是在和某位最伟大的古人面对面时,人们或许才会慢慢把肖像看成具有内在价值的艺术品。1754 年,在赫库兰尼姆城发现了一尊青铜铸半身像,其品质超凡脱俗,温克尔曼当时就赞不绝口,284Winckelmann. 1764 (Lettere), pp. 37-38.但尽管这样,它还是直到一个世纪后才被广泛认可,285Antichità di Ercolano, V, 1767, pp. 125-29.之所以如此,也许还是出于这层原因。

我们想把“最美的雕像”和其他雕像进行区分——这一类雕像因其与历史的关联,或因古物学家有过争论,或因所使用了珍贵材料,或因它们可能代表了某个伟大人物而变得“古怪而有趣”——在我们所讨论的那个时代,人们应该也知道这一区别。不过,如果说没有博雅的趣味也能充分领略古代艺术之美,那也是奇谈。在当时,任何人,只要他被德·罗西图册中印刷的,或凡尔赛宫复制的雕像中的美深深吸引,那他也能识别出所有凯撒的头像,也会对图拉真纪功柱浮雕带上出现的不同盾牌的形状、凉鞋的风格产生兴趣,也会喜欢(学者对)钱币和墓碑上的铭文的阐释,并会对蒙福孔《古物图解》的出版而感到欢欣鼓舞。

第八章 佛罗伦萨:八角厅的影响

我们看到,路易十四力图为凡尔赛宫罗致一批真品古代雕刻杰作,但品质上佳的原作,他仅得到几件。总体上看,他也只能靠一系列引人注目的复制品来自我满足了。相比之下,佛罗伦萨历任统治者花费较少,动用的外交关系也不多,成就却比他大。到18 世纪初,他们操控的城市已可以向罗马叫板了。

从15 世纪下半叶起,梅迪奇家族就一直热衷于收藏古代雕刻,回顾历史,我们总会提到他们家藏品的名气。瓦萨里为米开朗琪罗和其他艺术家立传时,也说这个家族的藏品极为重要,但是,要问到柯西莫的和后来洛伦佐·德·梅迪奇[Lorenzo de’Medici]真正拥有的到底是哪些雕刻,我们还真是一头雾水。梅迪奇藏品在当地声望很高,干练的雕刻家多那太罗[Donatello]和韦罗基奥[Verrocchio]也在帮忙修复,但实在看不出其中有什么真正重要的作品。家族短暂失势期间曾丢失过一些雕刻,这固然令人心疼,但其中没有一件被登记为重大损失。286Mansuelli, 1, p. 8; Müntz, 1888.

虽然佛罗伦萨一直从罗马输入古代雕刻,但直到16 世纪下半叶梅迪奇家族在托斯卡纳独揽大权之际,本书所提到的那些力作才开始现身。1537 年,柯西莫一世在佛罗伦萨掌权,旋即变身为满怀激情的古物收藏家——最初收藏的是当地发现的伊特鲁里亚残件,以满足其新城邦的民族精神,之后是他从罗马连续采购的雕刻。大约在1550 年,有一件非凡的礼物让他崭露头角。前面提到过,教皇尤利乌斯三世赠给他一件《墨丘利》(图138)雕像(毋庸讳言,已多次修复、破破烂烂)——以前是立在眺望楼雕刻庭院后方的覆顶陈列厅里。数年后,柯西莫征服锡耶纳,之后两次风风光光地访问了罗马,得到了很多其他雕刻,其中几件足堪纳入全意大利最受赞美的古代雕刻之列:《濒死的亚历山大》(图70);可能还有《野猪》[Wild Boar](图83);《赫拉克勒斯和安泰俄斯》(图119——这个题材对佛罗伦萨和梅迪奇家族有着特殊意义),287Ettlinger; for Cosimo’s acquisitions, see Müntz, 1896; Cristofani, 1980 (with references to earlier articles); Firenze e la Toscana dei Medici, pp. 19-42.这些也来自眺望楼,他把这些都运到了他妻子刚买的皮蒂宫庭院;被戏称为《帕斯奎诺》[Pasquino]的组雕共有三件残损的存世品,他得到了其中的两件;很久之后,其中一件又被改成了喷泉,摆在老桥[Ponte Vecchio]桥头,后来极为有名,有一堆令人眼花缭乱的名称。

1574 年托斯卡纳大公爵柯西莫去世,此时的佛罗伦萨已成了除罗马外唯一以拥有重要古物而自傲的城市,他的大儿子弗朗切斯科一世大公亦热情满怀,不改父志。话虽如此,其实绝大多数梅迪奇家族所获得的更出名的雕刻还是留在了(发现地)罗马,摆在了平乔山顶他们家宏伟的别墅里(图14)。

弗朗切斯科不爱抛头露面,性情忧郁,品位晦涩而精致。288Berti.1574 年,他继任大公,数年后对市政厅(乌菲齐)楼上的三个陈列馆进行了改造,以容纳雕刻作品——他像身处罗马的弟弟费迪南[Ferdinando]一样,热衷于四处搜罗雕刻。289Lessmann, p. 237.1584 年,他又在这些陈列馆中加了一个八角形房间,即八角厅[Tribuna]。一百年后,这个房间对于抬高古代雕刻的声望起到了无与伦比的作用。不过在早期阶段,这个房间却有着截然不同的用途,要想知道它后来的重要性,那还真得对它做一番简要介绍。290Heikamp, 1963; 1964.

就任大公之前,弗朗切斯科曾在旧宫[Palazzo Vecchio]为自己造了一间小巧而精致的房间(后来称为书斋[Studiolo]),实际上,八角厅就是一个更气派的版本。现在,他可以把小件青铜像和其他珍宝从小房子搬到这个新的极为奢华的处所了。半圆穹顶上涂着深红色的漆,上面嵌有珍珠母贝。家传名画按尺寸排列,悬挂在红色天鹅绒上,大件挂在黑檀壁架上方,小的挂在下面。壁架外开了很多小抽屉,塞满了珠宝和贵重物品。壁架上环立着成打的小件雕像,绕房间一周,被六个优雅的支撑架隔断。支撑架上摆着先前书斋里的异教青铜神像,框架周围是以小型人像装饰的分层拱桥,冠以赫拉克勒斯六大功银质造像,是根据詹波洛尼亚设计的原型制作的翻模件。环绕墙基的是一长条裙板,上面饰有雅各布·利戈齐[Jacopo Ligozzi]画的鸟、鱼、水和植物;在抛光的彩色大理石中央是一个胡桃木架,架上放着一个精心制作的八角乌木珠宝盒,外形是庙宇,各部分比例恰好与房间形状相呼应:珠宝盒抽屉表面饰有詹波洛尼亚制作的金质浅浮雕,与嵌在上面的亚宝石相映生辉,浮雕表现了大公的丰功伟绩——整个房间奢华侈富,曲尽对大公荣耀的颂赞。房间里还有很少几件古代雕刻,不过,就连弗朗切斯科·博基[Francesco Bocchi]那本谄媚而又乏善可陈的指南手册也只能从中挑出一件(睡着的丘比特),假模假式地赞扬了一番,291Bocchi, p. 51.所以,也难怪绝大多数心怀敬意的八角厅访客根本就没注意到它们了。

梅迪奇家族最著名的藏品都保留在罗马家族别墅里,这可能是因为费迪南红衣主教[Cadinal Ferdinando]不喜欢他的大哥,也可能是因为教皇不愿意签署出境文书,但更可能是因为梅迪奇家族知道把如此壮观的藏品留在罗马会给他们积累声誉,知道这座世界性城市对欧洲的意义要远远超过他们自己的首都。甚至在1587 年,当倾注了大量精力和钱财获取古物的费迪南放弃教会生涯,继承哥哥的大公爵位时,依然把自己的雕刻留在了罗马,仅仅把《尼俄伯组雕》石膏像送回了佛罗伦萨。

17 世纪的几任大公在佛罗伦萨旧有藏品的基础上又增添了一些著名古代雕像,一开始,这些全都是罗马城外所得:《偶像》[Idol](图123),是费迪南二世夫人——维多利亚·德拉·罗维尔[Vittoria della Rovere]遗产的一部分,1630 年从乌尔比诺[Urbino]运达;《天国的维纳斯》[Celestial Venus](图170),1658 年购于博洛尼亚。明眼的游客都发现了新到的这几件雕刻及其他一些佳作,但总体上看,就连佛罗伦萨当地人似乎也觉得,虽然藏品规模迅速扩充,但质量却并未提升太多。1677 年,医生兼古物学家乔凡尼·奇奈利[Giovanni Cinelli]重印了弗朗切斯科·博基[Francesco Bocchi]大约一个世纪前首次出版的佛罗伦萨导游手册,并加了自己的注。他评论说,古代雕像的数量比以前多多了,还许诺将单独出一本完整的介绍(从未兑现),292Bocchi (ed. Cinelli), p. 101.但他和其他人都没意识到,就在那一年,乌菲齐宫古物收藏的整体性质正在发生一次巨变。

随着教皇权力的削减、托斯卡纳的文化和科学声望在整个欧洲的确立,以及越来越多的旅行者都在充满热情地讲述——尽管只是泛泛而谈——乌菲齐藏品,大公们的心态也在悄悄发生变化,越来越想把所得古物直接带回佛罗伦萨,而不是将它们留在梅迪奇别墅:1666 年,从罗马运来了丘比特和普绪克[Cupid and Psyche]。293Mansuelli, I, pp. 90-91.三年后又(多少有点保密地)将前文提到的卢多维西旧藏《赫马佛洛狄忒》运到了佛罗伦萨294Florence, Archivio di State; CD A, X (18 May 1669).——后来乌菲齐专门为它设了一个房间,并以它命名,这些都是这一趋势的明证。同样,1674 年,柯西莫三世还为佛罗伦萨弄来了此前一直留在罗马的米开朗琪罗未竟之作《圣殇》[Pietà]。295Florence, Archivio di Stato, Med. Princ.3941 (17 November 1674).到此时为止,这一策略已俨然成为佛罗伦萨新型赞助体制的一部分。

1673 年,在接任大公仅仅三年后,饱尝神职人员辖制并备受嘲笑的科西莫在罗马建立了一所艺术学院。他意识到,自从詹波洛尼亚于世纪初去世后,“佛罗伦萨的精美雕刻以及雕刻这一行业正在一点点式微”,296Twilight of the Medici, p. 26 (alluding to the Life of Foggini by F. S. Baldinucci in Lankheit, p. 233 (doc. 48).能与贝尔尼尼及其罗马同行的革命性成就相抗衡的,只是一种不断自我重复的、小规模的地方风格。效法路易十四几年前确立的先例,柯西莫把一众少年才俊送到家族的夫人宫[Palazzo Madama],在两位著名艺术家的指导下研究古物,和他小时候做的事情一样(图29),此外,少年们还要研究艺术的最新发展。297Lankheit.两位导师分别是:画家奇罗费里[Ciro Ferri](他曾与彼得罗·达·科尔托纳[Pietro da Cortona]合作装饰皮蒂宫,享誉佛罗伦萨);雕刻家埃尔科莱·费拉达[Ercole Ferrata](在不同时期分别与阿尔加迪[Algardi]和贝尔尼尼有过合作)。

图29 Stefano della Bella. Portrait said to be of the young Cosimo III with the Medici Vase. Etching

1676 年,新学院第一个也是最聪明的学生乔凡尼·巴蒂斯塔·福吉尼[Giovanni Battista Foggini]从罗马返回了佛罗伦萨;次年,梅迪奇别墅三件最著名的古代雕刻送到了乌菲齐。事情的由头再平淡不过了:柯西莫的医生认定,锻炼有益于他的身体健康,大公觉得,如果他踱步的陈列馆能装饰得舒适、气派一点,那他倒是愿意接受这种治疗方法。298Boyer, 1932 (“Transfert”), p. 212.这一任性之举,其后果却触动了整个欧洲,因为,在为此目的而选择的雕像中,有一件作品竟然产生了巨大的象征意义。

大约在16 世纪晚期或17 世纪早期,梅迪奇家族得到了一尊维纳斯雕像,并将它带到了平乔山的家族别墅。不久之后,它居然与《眺望楼的阿波罗》和《拉奥孔》长久齐名,甚至还超过了后者,我们对其发现的背景竟然知之甚少,这实在令人惊讶:实际上,它是在“想象的博物馆”这个特殊的圣殿中获得一席之地的最后一尊雕像。

1638 年,弗朗索瓦·佩里耶为《梅迪奇的维纳斯》制作了三幅插图。六年后,伊夫林发现“任何雕刻都未曾达到过如此精微的艺术境界”。299Evelyn, II, p. 286.可它似乎并未在委拉斯克斯为西班牙国王罗致的复制品中现身。这尊维纳斯像的道德属性颇受争议,直到很久之后作家们还得鼓动唇舌,以揭示其内在精神价值。据说冷峻的英诺森十一世(1676—89)任教皇期间,维纳斯那耀眼的魅力曾令他颇为尴尬。正因为如此,所以他才于1677 年准许她迁往佛罗伦萨,300Baldinucci, V, pp. 383-84.令人吃惊的是,固守教规的柯西莫三世竟然在陈列馆里给了她一个荣耀的位置。

维纳斯和梅迪奇别墅其他最著名雕刻中的两件——《磨刀者》和《摔跤者》——都离开了罗马,这令罗马人悲愤不已(在雕像离开前,瑞典女王还曾要求见它们最后一面)。尽管偷运工作慎之又慎,301Florence. Archivio di Stato, Med. Princ.3397 (letters from and to the Tuscan Resident in Rome, Count Montauti, June to August 1677); Boyer, 1932 (“Transfert”).但到处都在说教皇授权是中了圈套。302Mabillon and Montfaucon, I, p. 134.不久,埃尔科莱·费拉达[Ercole Ferrata]被说服前往佛罗伦萨,指导这些雕刻(先海运到利沃诺[Livorno],后经阿诺河运至佛罗伦萨)的开箱工作。费拉达刚到,旧宫就给他提供几个房间,以便他展开全面的检验和修复工作——不仅是新来的那几件,还包括梅迪奇收藏了很久的其他雕刻。费拉达性格犹豫,头脑简单,是一位沉闷无趣的雕刻家,最擅长实现或模仿那些更富想象力的艺术家的想法。称他为古物权威,倒也名副其实。303Baldinucci. V, p. 390.作为修复师,费拉达才能出众,我们经常会遇到他的修复范例——比如,正是他“创造了”《法翁与小山羊》(图109)。他对梅迪奇家族收藏有非常大的影响。在这些雕刻中,他发现了一件受损严重的维纳斯(《胜利者维纳斯》[Venus Victrix]),在做了一番暗中调查后,他声称这是一尊曾摆在眺望楼雕刻庭院的著名雕像。当时,乌菲齐还有一件近年来令艺术家和古物学家感兴趣的雕像:《跳舞的法翁》[Dancing Faun](图106),而最早让人注意到这件作品之美的可能就是费拉达。

教皇很快就后悔了,放走了《梅迪奇的维纳斯》,真是失策,因为“这类古代雕像将成为此城市最伟大的点缀之一”[parce que ces sortes de statües antiques sont considérées comme un des plus grands ornements de la ville]。304Montaiglon (Correspondance), VI, p.413 (28 January 1687).他说对了。为了安顿从罗马带回来的、以及在自家藏品中意外发现的雕像,柯西莫将八角厅派上了用场,现在,它的性质完全变了。房间中央那个大概放了四十年的巨大珠宝柜不见了,取而代之的是一张硬质石材桌子,以便腾出更多空间陈列雕刻。桌子周围放了六尊人物雕像:从罗马运来的《梅迪奇的维纳斯》《摔跤者》和《磨刀者》;之前不太被人注意的《跳舞的法翁》和《胜利者维纳斯》(现已完全修复);得自博洛尼亚的《天国的维纳斯》。提香,拉斐尔和鲁本斯那个级别的作品沿墙壁挂了一圈,很多精巧的装饰依旧还在,八角厅既保持了早先那种高雅、奢华的气派,又增辉添彩,入藏了这些无与伦比的雕像。毫不夸张地讲,经柯西莫完善后,《八角厅》已成了世界上最出名的房间(图30)。对于很多参观者而言,其藏品显然比罗马所能看到的任何东西都有趣。1739 年,喜欢讲俏皮话的德布郝斯[de Brosses]议长没有料到,他居然还得为老传统说上两句,并重申一下罗马雕刻庭院的优越性:“您得承认,《拉奥孔》《阿波罗》《安提诺乌斯》《躯干》《克娄巴特拉》并不比《梅迪奇的维纳斯》《跳舞的法翁》《磨刀者》和《摔跤者》逊色。”305De Brosses, II, p. 200.

很快,像普通旅行者一样,外国君王也充分意识到了八角厅的新意义,他们开始想办法去弄到房间里那些杰作,以及陈列馆室外三条长廊里面排列着的“皇帝、哲学家、英雄、执政官、缪斯、神祇和其他雕像”的复制品。306Wright, II, p. 396.柯西莫训练了当地英才,其开明政策加上悠久的佛罗伦萨地方传统,两相辉映,确保了这些复制品的最高品质。

即便在佛罗伦萨雕刻最乏创造力的阶段,出自詹波洛尼亚工作室以及塔卡父子[the Taccas]和苏西尼叔侄[Susinis]等匠人之手的小巧、精致的青铜古物复制小件依旧保持了稳定而又出色的品质,这些小雕像流传甚广——尽管今天已经很难把存世之作与特定的作坊联系在一起,甚至连具体时期都说不准。这些复制品偶尔也会暴得大名。1625 年的一本罗马导游手册仅仅提到博尔盖塞别墅极少几件藏品的名字——包括《角斗士》和《赫马佛洛狄忒》这类著名作品——其中有一件就是按法尔内塞宫《公牛》制作的小尺寸青铜缩雕(图31),出自詹波洛尼亚的学生安东尼奥·苏西尼之手;307Crulli de Marcucci, fol. 50v; Giambologna (London), no. 180. For Orazio Albrizio’s bronze reductions, see Varni.据同一本导游手册记载,这位雕刻家还为同一宫殿的《赫拉克勒斯》像制作了五尊翻模件,有三件出口到了法国。大体上,在17 世纪上半叶,绝大多数按罗马最著名古代雕刻翻制的最精美的小件铜像都出自佛罗伦萨人之手(除了斯蒂法诺·马代尔诺[Stefano Maderno]),这些小雕像都非常贵,但存世品依然数量庞大,这表明当时的需求一定很旺盛(图32)。

图31 Antonio Susini. Small bronze copy of the Farnese Bull. height: 47.5 cm. Galleria Borghese, Rome

图32 Giovanni Francesco Susini. Small bronze copy of Ludovisi Mars. height: 34.1 cm. Ashmolean Museum, Oxford

不过我们已看到,大件复制品的生产要复杂得多,连最有权或最奢侈的君王都不太吃得消。世纪已接近末尾,蹂躏了诸多中欧国家的战祸已渐渐平息,此时,相比于苏西尼和其他佛罗伦萨作坊的出品,人们对更有分量的复制品的需求开始上升,其市场比五十年前扩大了很多。柯西莫三世慷慨解囊,扶持新一代雕刻家在罗马受训,现在他们急切地抓住机会,为最著名的古物翻制青铜件——有时与原作等大,此类作品很快也在佛罗伦萨当地出现。不久之后,它们的复制品又被用来装饰德国的宫殿和英国的乡村别墅。

新赞助人和新一代艺术家又会如何处理这类事务呢?这可以从他们对路易十四那漫长项目的态度中看出端倪,他那一套现在已经过时了。国王的学院钉在了罗马,他也只能认可佛罗伦萨的特殊地位,去招募当地的人才(福基尼和他的作坊),而不是让法国艺术家去复制《磨刀者》《跳舞的法翁》和《野猪》308Alazard, pp. 132ff., Lankheit, p. 72.。但这些复制品都是大理石,如索达尼[Soldani](另一位出自柯西莫罗马学院的学生)强调的那样,大理石复制品“无法,也永远不能像青铜复制品一样准确”309Lankheit, pp. 329-30 (doc. 647).。列支敦士登王子约翰·亚当[Johann Adam Liechtenstein](1696—1732)——那个时代最大的收藏家之一,也没怀疑过青铜的优越性,他雇佣的佛罗伦萨艺术家予以了热情回应。“殿下英明”,1695 年,索达尼向他致信说,“用大理石复制雕像的确不是好主意,因为你根本无法复制出在原作中所看到的柔和、优雅的轮廓。此外在运输过程中,大理石复制品也难免碎裂”。310Ibid., p. 329 (doc. 644).只要看一眼索达尼为最著名古代大理石像制作的青铜复制品(有时是一些变体),你就会明白其感觉是多么准确。当时很多人都在复制古代最著名、最受赞美的雕像,穷尽了诸般材料,持续了好长时间,但最为抢手的还是索达尼的作品以及在佛罗伦萨创作的其他很多作品。早在鉴赏家不再盲目赞美本书所讨论的诸多作品那单调的表面肌理之前,索达尼和他的佛罗伦萨同事就已对古代雕刻的品质有了更深切体会,其见识远超在18 世纪的普遍理解:含蓄点讲,他们已经预见了多年后的理论,即许多最著名的罗马大理石像本身就是青铜原件的复制品。

在罗马的时候,《梅迪奇的维纳斯》已被频频复制,其名声如此之大,以至于任何成套的最佳古物复制品都不可能将她略过——稍微降低点标准的套件也会包括《磨刀者》和《摔跤者》。不管怎么讲,八角厅的调整和几位佛罗伦萨天才艺术家的出现的确促成了一个“最受赞美杰作”的佛罗伦萨支脉——这一支脉还包括一些文艺复兴时期的精品,尤其是詹波洛尼亚、桑索维诺[Sansovino]和米开朗琪罗(其《酒神巴克斯》的复制品曾令列支敦士登王子大惊失色)的作品。311Ibid., p. 335 (doc. 673).尤其是它还让《跳舞的法翁》引起了国际关注,在1684 年凡尔赛委托制作复制品之前,国外人还不太知道这件《法翁》。大约十一年之后,索达尼在向列支敦士登王子描述这件作品时便称之为“目前所能看到的最美的雕像”,还敏锐地指出它可以成为《梅迪奇的维纳斯》最好的搭档。312Ibid., p. 329 (doc. 645).《摔跤者》跟《磨刀者》也配对,于是八角厅这四件雕刻频频被收藏家一起复制,这类收藏家,要么从未得到过其他古物复制品,要么是兴趣仅囿于大公的收藏。例如,列支敦士登王子眼里似乎只有乌菲齐的雕刻,他先做了陶土复制品,然后又在维也纳翻刻成石像,摆在了他的花园里。313Ibid., p. 333 (doc. 665).达·帕萨诺家族[Da Passano]在热那亚有一套八角厅四杰作的复制品——青铜,出自无名雕刻家之手——还有《偶像》和《墨丘利》(可能出自詹波洛尼亚之手)的复制品。314Hallo.马尔堡公爵拥有索达尼制作的四件极好的青铜像:法翁(图33),《维纳斯》《磨刀者》和《摔跤者》。315Ciechanowiecki and Scagrim.18 世纪20 年代,派克阁下(Lord Parker,后为麦克尔斯菲尔德伯爵[Еarl of Macclesfield],是“欧洲最伟大的数学家和天文学家之一”)316Lord Chesterfield—quoted in Dictionary of National Biography.曾委托索达尼的一位学生奇普里亚尼[Cipriani]为他翻制了《法翁》《维纳斯》,以及同样藏于乌菲齐的两件罗马人半身像的青铜复制品。317Wright, II, p. 412.

此类收藏家还有一大串,318Corke and Orrery, p. 77; Neale, I(Knowle); Keutner, pp. 141-43.但是,佛罗伦萨那新的、特殊的重要性之所以广为人知,可不仅仅因为制作了这些杰出的复制品。旅行者们越来越关注这个城市,他们之中,最有洞察力和影响力的当属曾于1721 年访问过意大利的小乔纳森·理查森[Jonathan Richardson the Younger](同名肖像画家之子)。返回英国之后,他邀父亲和他一起整理了途中所见所闻;这些描述文字于1722 年首次出版,经过修改,六年后又被翻译成了法语(对于一本论艺术的英文书而言,这可是前所未有的殊荣)。温克尔曼一直吝于颂扬前辈,后来他责备此书匆忙促迫、粗心大意、有多处遗漏,但他也承认,虽有这些毛病,但仍是迄今最好的同类著作之一,319Winckelmann (ed. Fea), I, p. xxviii.我们稍后会看到,后续考古学家所采用的理论,理查森父子早就提到了。在1721 年之前,还没有人用这种审美想象力和思辨的智性来看待佛罗伦萨的古代雕刻杰作。乔纳森·理查森在八角厅花了十多个小时“沉思那些雕像的美,陆续发现了一些新的值得推崇的东西”。320Richardson, 1722, p. 56.他对大公陈列馆里的绘画和雕刻做了评论,从中可以看出,他已经把同时代论艺术的文字中极少联系起来的两种品质组合在了一起,即:深邃的文化,朴实的语言。不过,对他,对所有的旅行者而言,罗马依旧是意大利最令人激动的城市,尽管(我们将在下一章看到)就在理查森到访意大利的同时已然出现了种种迹象,当地即将风云变幻。

本文译自Haskell, Francis and Nicholas Penny.Taste and the Antique. Yale University Press, 1981, pp. 43-61。