KAP模式护理干预在高压氧治疗急性脑梗死患者中的应用

张海霞,何国英,岳 云

(山东第一医科大学第二附属医院 山东泰安 271000)

脑梗死是属于心脑血管的常见疾病之一,病因复杂、发病快、致残率及致死率高,与长期饮食结构和从事高体力活动有很大关系,大多发生在老年患者中[1]。而在脑梗死急性发作时,由于脑组织突然缺氧缺血导致脑组织损伤,并且伴有神经功能缺损的发生,导致病情十分危急[2]。脑梗死后常见的问题包括躯体功能障碍、运动障碍、语言功能障碍,会增加患者和家庭痛苦[3]。鉴于此疾病具有复发率高和致残率较高的临床特点,在进行治疗过程中,专家建议实施相应护理干预,从而提高综合治疗效果[4]。KAP模式能够使患者全面了解治疗信息,为其提供科学化的护理服务[5]。2021年3月1日~2022年3月1日,我们对收治的30例高压氧治疗急性脑梗死患者实施KAP模式护理干预,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取首次治疗的60例急性脑梗死患者为研究对象。纳入标准:①均自愿参与本研究并签订知情同意书者;②经头颅脑CT或MRI扫描证实为急性脑梗死,能配合完成高压氧治疗前评估检查,言语和神志清楚者;③首发时间<3 d且已住院者。排除标准:①存在严重的精神疾病者;②肝、肾功能严重障碍者;③意识不清或沟通不通畅者;④其他不适用高压氧治疗的禁忌证者。将患者按照护理方法不同分为对照组和观察组各30例。对照组男19例、女11例,年龄46~72(54.28±3.46)岁;单灶性脑梗死17例,腔隙性脑梗死8例,颅内动脉系统梗死5例。观察组男20例、女10例,年龄46~72(54.28±3.46)岁;单灶性脑梗死18例,腔隙性脑梗死9例,颅内动脉系统梗死3例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会知情同意。

1.2 方法 两组给予相同的高压氧治疗,每10 d为1个疗程,1个疗程结束后休息2 d,均实施3个疗程。

1.2.1 对照组 实施常规护理干预,具体内容如下。①入舱前护理:经高压氧医生会诊后患者签订治疗同意书;设备管理人员检查氧气、空气压力、照明等仪表设备功能是否正常;护理人员与家属沟通,了解患者及家属的真实想法,安抚患者,从而缓解其恐惧、焦虑等情绪;向家属及患者详细讲解吸氧的相关事项,教会其咽鼓管调压动作及面罩的使用方法,并告知患者进仓后按照语音提示进行操作。②舱内护理:在开始加压前,指导患者取合适体位,并以稳定的速度开始加压,在此过程中不断询问患者的具体感受,如有耳痛等不适立即停止加压,嘱其进行捏鼻鼓气动作,待症状减轻后继续加压。在氧压稳定后指导患者吸氧,观察吸氧效果,通过语音系统与患者或陪人进行沟通,保证有效吸氧,如发生异常,立即采取相应措施。③出舱后护理:观察患者情绪变化并询问有无不适,解答其疑问;严格清洁和消毒氧舱,避免患者发生交叉感染。

1.2.2 观察组 在常规护理基础上实施KAP模式护理干预,主要过程如下[6]。①成立KAP模式护理小组:由护士长担任组长,组织小组成员集中学习KAP模式概念、理论,制订护理模式、流程;制订调查问卷、高压氧治疗纸质宣传手册和电子宣传片,包括急性脑梗死疾病知识、高压氧舱结构、治疗原理、治疗适应证和禁忌证、同病症患者治疗效果;由1名护理人员讲解、沟通,其余扮演患者进行演练。对恐惧者,护理人员应语气平和、柔顺,安抚其情绪,或根据患者喜好播放音乐;对不配合治疗者,护理人员应分析原因,共同解决费用问题、家庭矛盾等;对故意耍赖者,护理人员应向其讲解高压氧治疗不是万能治疗手段,治疗效果不完全一致,若故意耍赖,医院会保留起诉的权利。在演练过程中,尽可能地研判各种可能事项,并制订相应的解决方案。②普及医学知识:在首次治疗前访谈患者及家属,详细了解患者病情和精神状态,结合患者个性特点、家庭环境、病情评估等,向其介绍KAP模式的护理要点,通过纸质宣传材料和电子宣传片进行讲解,让患者充分获得高压氧治疗疾病的相关知识,并发放和回收调查问卷。③建立信心:通过前期宣传与沟通,取得患者信任,鼓励患者充分倾诉内心感受,共同分析产生焦虑等负性情绪的原因、危害等;鼓励患者勿逃避,应勇敢面对、合理宣泄;鼓励患者在治疗期间遇到困难及时向医护人员反映,共同解决。④积极治疗:通过健康教育和心理沟通,消除患者恐惧心理,在建立信心后从被动参与转变为积极参与。每次治疗后了解患者治疗感受,观察并详细记录生活能力。⑤分析与总结:在每个高压氧疗程结束后,护士长带领小组成员召开总结会,分析护理行为并对不足之处提出改进方法。

1.3 观察指标 ①焦虑情绪和神经功能缺损。采用焦虑自评量表(SAS)评估两组干预前后焦虑情绪,SAS评分:<50分为正常,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,≥70分为重度焦虑。采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估两组干预前后神经功能缺损情况,NIHSS分值为0~42分,正常0~1分,轻微2~4分,中度5~15分,中重度16~20分,重度>20分。②生活质量和生活活动能力。采用健康调查简表(SF-36)评估两组干预前后生活质量,统计8个维度中各条目分值并转换成标准分,各维度标准分值之和为总得分,各维度分量表得分越高表示患者健康状况或功能状况越好[7]。采用日常生活活动能力量表(ADL)评估两组干预前后生活活动能力,包含活动、上下楼梯、床椅转移、大小便控制、洗澡、如厕等方面,分值为 0~100分,极严重功能障碍0~20分,严重功能障碍21~49分,中度功能障碍50~74分,轻度功能障碍75~95分,可自理96~100分。③护理有效率[8]。显效:患者所有不适症状完全消失,各项功能恢复正常状态;有效:患者部分神经功能和体征状态恢复,且其语言功能有所改善;无效:患者各项体征症状和神经、语言功能均无明显改善。④满意度。比较两组满意度情况,非常满意90~100分,较满意60~89分,不满意0~59分。满意度(%)=(非常满意例数+较满意例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 两组干预前后SAS、NIHSS评分比较 见表1。

表1 两组干预前后SAS、NIHSS评分比较(分,

2.2 两组干预前后SF-36、ADL评分比较 见表2。

表2 两组干预前后SF-36、ADL评分比较(分,

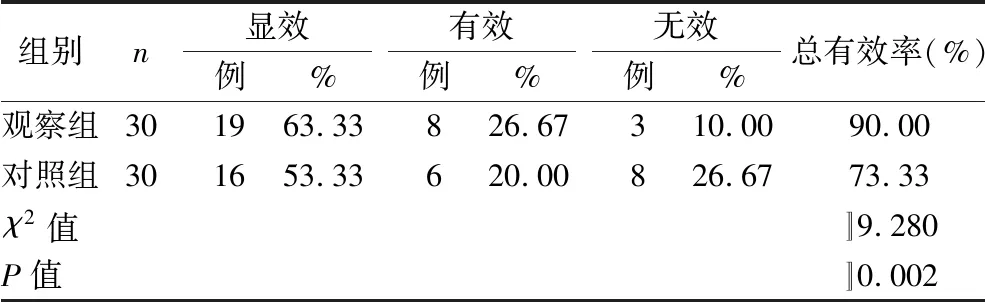

2.3 两组护理有效率比较 见表3。

表3 两组护理有效率比较

2.4 两组护理满意度比较 见表4。

表4 两组护理满意度比较

3 讨论

急性脑梗死是心脑血管病最常见的疾病之一,患者脑部长时间缺氧或缺血会出现严重的不可逆。由此可见,在患者发生急性脑梗死时,及时改善缺血和缺氧状态尤为重要,有效恢复和改善脑组织功能,对其预后生活有一定的积极影响[9]。有研究表明,高压氧治疗对神经细胞功能恢复具有显著作用,在脑梗死中应用及疗效逐渐引起关注,不同时间窗口干预治疗有不同的疗效,高压氧治疗时间越早效果越显著。优质护理干预能降低急性脑梗死患者病死率,减少后遗症,对改善预后产生积极意义。KAP模式将人的行为改变分为获取知识、产生信念及形成行为3个连续过程。知(知识和学习)是基础,信(信念和态度)是动力,行(促进健康行为)是目标。患者掌握知识越多越利于建立信心,越利于行为改变,越益于恢复健康。本研究注重健康教育和心理护理,一般脑梗死患者会留有后遗症、病情较重则预后较差,其恐慌、焦虑情绪表现明显。故KAP护理模式中,护理人员耐心、有技巧地与患者沟通,建立治疗信心。有研究指出,低收入急性脑梗死患者焦虑和抑郁情况比高收入患者更严重。因此,在行KAP模式护理过程中,重点关注低收入患者情绪和治疗效果。

本研究结果显示,干预后,观察组SAS、NIHSS评分均低于对照组(P<0.01),均高于对照组(P<0.01);观察组SF-36、ADL评分、护理有效率及护理满意度均高于对照组(P<0.05)。说明对患者进行入舱疾病调查、健康教育、高压氧治疗知识普及,入舱后常规护理及出舱后密切观察、跟踪对患者治疗效果,并根据疾病特点给予针对性的护理指导,能够缓解患者不安、恐惧等情绪;若患者掌握个人病情特点,充分理解高压氧治疗知识,树立治疗信心,并积极配合KAP模式护理工作,完成高压氧治疗。