基于洛书“圆平衡”之象探讨“巨刺” 和“缪刺”的理论基础及应用*

臧云彩,谢秋利,刘江涛,喻苗苗

1.河南中医药大学,河南 郑州 450046; 2.河南中医药大学第三附属医院,河南 郑州 450008;3.漯河市第二人民医院,河南 漯河 462000

“巨刺” 和“缪刺”是针灸学理论中“左(病)取右(穴),右(病)取左(穴)”交叉取穴的针刺方法,但为什么这样取穴?笔者试运用“形象思维”阐释如下。洛书中纵、横、斜三条线上的三个数字之和等于15,是以5为中心,中土自旋,生化万物的“圆平衡”之象,用针刺调节气血偏颇的一侧以平衡象数之和,体现了《黄帝内经》“以平为期”的中和之道。

1 洛书中的象数之理与“圆平衡”之象

1.1 “象数思维”与洛书“象数之理”象数思维,是指运用带有直观、形象、感性的图像、符号、数字等象数工具来揭示世界的本质规律,通过类比、象征等手段把握、认知世界的联系,从而构建宇宙统一模式的思维方式[1]。象数思维主要受易学文化的影响,在中医学的各个方面均有体现,如针灸学中的十二正经、奇经八脉、五腧穴的命名,灵龟八法针法的运用等。传统象数思维是象与数结合的有机统一,象是取具体物象来比拟、类比万事万物,数是有具体含义、承载天地自然密码的自然数,不是简单的数字叠加和排列,而是具有法天则地的自然属性。如“经络象”,五输穴命名是取水流从源到流、由小到大的自然现象之意,以比喻人体内营卫气血流注这5个不同部位的盛衰,借以说明营卫气血运行和分布规律[2]。

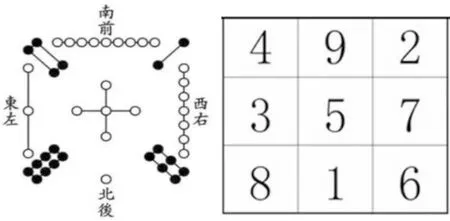

早在《周易·系辞上传》中就有关于洛书的记载:“天垂象,见吉凶,圣人象之。河出图,洛出书,圣人则之。”提及了河图洛书的名称。古人通过仰观天文,俯察地理,中通人事,运用以数定象,因数明象的象数思维模式,归纳天地人三者永恒不变的规律,构建出大一统的河图洛书象数体系[3]。《尚书·洪范》言:“天与禹洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类常道,所以次叙。”1~9的数字排列构成了洛书之数,见图1,形成以5为中轴,向八方延展成方形框架的方之象。图中白点为阳,黑点为阴,阴数与阳数数字的大小代表了阴阳的盛衰。阳数(1、3、7、9)居东西南北四正之位,阴数(2、4、6、8)居西南、东南、西北、东北四隅之位,纵、横、斜三条线上的三个数字之和均为15。形成“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居中宫”的排列顺序。我们可以通过象数思维来类比九和一为人体的头部和人体最低处,三和七代表人体的左右臂,二和四类象为人体的肩关节,六和八为人体的足部,可以构建一个人体小宇宙模型。人体是全息的,局部带有全部的信息,而人又是宇宙中的一部分,正所谓“人身是小宇宙,宇宙是大人身。”任何一个人和天地自然是一个“同构(气)”,其本源规律是一致的。《素问·宝命全形论》言:“夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。”人是合天地之气而成的万物生灵,与天地自然休戚相关,同频共律。中医强调整体观念,用自然时空中自然物的规律去类推万物之道,洛书通过完整的数字排列与布局构建出数理与自然时空、人文环境的衔接模型。《易经·系辞》言:“叁伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文,极其数,遂定天下之象。”说明洛书九宫数理蕴藏着“天人相应”“宇宙全息律”等信息,也进一步说明术数学的“全息理论”“数理模型”“符号语言”“象数思维”在传统文化各领域具备某些通用性和全息性[4]。

图1 洛书九宫图模型

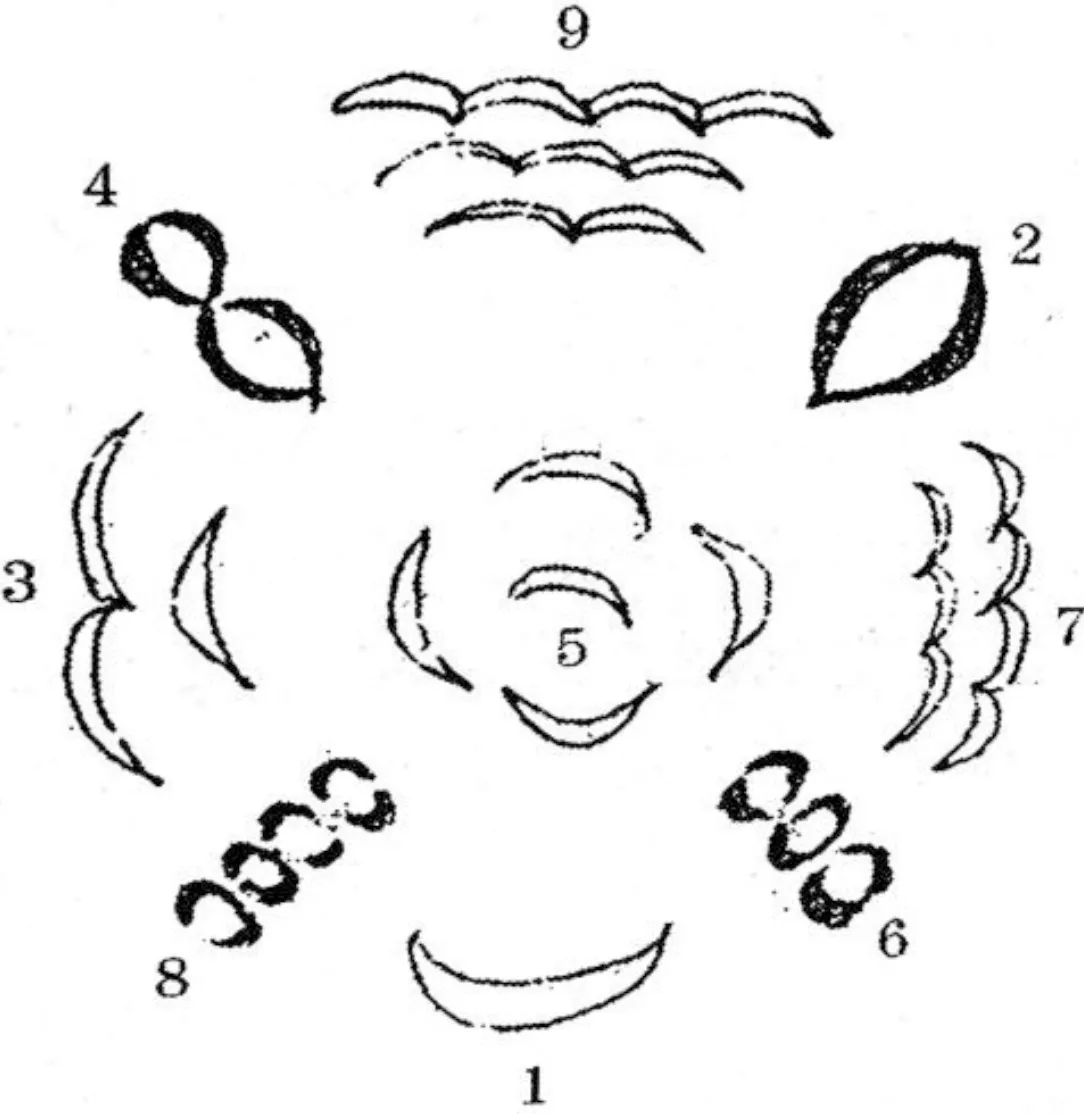

1.2 洛书的“圆平衡”之象《灵枢·九宫八风》提出了太一游龙宫,是洛书与八卦、八风、八节、八方相配,其意义除依天象观测八风、预测疾病外,其数字变换有全息脏象数学模型的意义,不仅可以作为全息脏象的数学表述,也可以作为“人体小宇宙”的理论模型[5]。古洛书(图2)数字表示的多寡反映了气候寒温的变化和昼夜晨昏光热的强弱[6],洛书数字均不是简单代表数字的大小,而是包含具体的自然物象属性,其数字本身也是一个浑圆整体。后天八卦数源自洛书数字排布,古人用后天八卦类象万物,如时间和空间的物象,其卦序为:坎一、坤二、震三、巽四、五中宫,乾六、兑七、艮八、离九。

图2 古洛书圆图

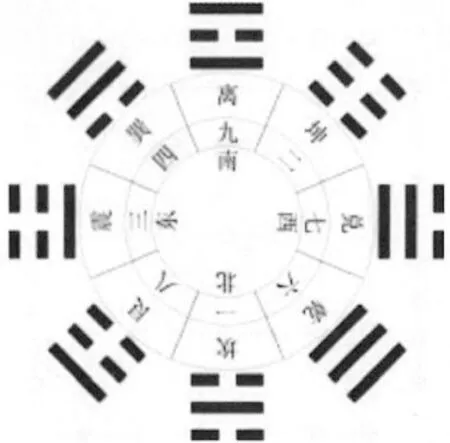

洛书九宫图画的是方之象,而我们可以模拟洛书联合后天八卦(图3),形成以“5”为中心,中土自旋,生化万物的“圆平衡”之象。即洛书九数以5为中极点,将其余八个数分别配属八卦,二八、九一、四六、三七均以中土五为模拟中心点,使其连线的一方为阳,另一方为阴,通过针刺不断调节相对位置的气不均衡状态,构成一个完整的、包括阴阳平衡体系的“圆平衡”之象。左右、上下、斜角交叉均以模拟圆心为杠杆,每条杠杆数字之和均为15,构建起圆内多条平衡结构。从中医学角度来看,人体自身脾胃(中土)居于中焦位置,中焦脾胃生化气血,斡旋枢机,长养全身,即“中央土以灌四傍(《素问·玉机真脏论》)”。中焦脾胃相当于洛书“圆平衡”结构的圆心位置,而我们的双臂、头脚及右肩左足、左肩右足均为模拟的“中间杠杆”,交叉对称。《灵枢·九针论》言:“岐伯曰:请言身形之应九野也,左足应立春,其日戊寅己丑。左胁应春分,其日乙卯……腰尻下窍应冬至,其日壬子。六腑膈下三脏应中州。”可知脏腑系统的内部关系为处于同一对称轴线上的两个脏腑阴阳互补且相冲[7]。我们用取象比类的研究方法去类比,洛书九宫之数所处方位类比为人体、头面、四肢等相对应部位,把人体看做一个浑圆整体,符合中医传统研究方法和形象思维。

图3 洛书配后天八卦图

2 “巨刺” 和“缪刺”的理论基础

2.1 “巨刺” 和“缪刺”的概念及内涵巨刺最早见于《灵枢·官针》:“凡刺有九……八曰巨刺,巨刺者,左取右,右取左。”《素问·调经论》曰:“身形有痛,九候莫病,则缪刺之。痛在于左,而右脉病者,巨刺之。”巨刺是九刺中一种左病刺右、右病刺左、交叉取穴来治疗疾病的针刺方法。针对疼痛发生在左侧,而右脉出现异常时,采用巨刺的方法,而如果身疼痛但九候部脉象未出现异常,则缪刺之。而《素问·缪刺论》专门对缪刺进行了定义和论述:“夫邪客大络者,左注右,右注左,上下左右,与经相干,而布于四末,其气无常处,不入于经俞,命曰缪刺”“帝曰:愿闻缪刺,以左取右,以右取左……邪客于经,左盛则右病,右盛则左病,亦有移易者……必巨刺之,必中其经,非络脉也。”表明缪刺是病在络脉不传入经脉时,左右络脉邪气相互贯通,则采取左络有病刺右络,右络有病刺左络的针刺方法。巨刺与缪刺的共同点均为一侧有病而对侧取穴的针刺方法。“巨”有“交互”之义,据训诂学中同音字有同源互译之说,“缪”字同音“纠”,有“纠缠、交互”之义。故缪有交错之意,即络脉之病,在左刺右,在右刺左,交错而针[8]。

2.2 对“巨刺” 和“缪刺”理论基础的认识为何会采用对侧交叉取穴的针刺方法呢?目前对“巨刺” 和“缪刺”理论基础的认识大概分为以下几种。(1)人体经络系统对称分布的客观规律。人体的十二经脉均对称分布于人体左右两侧,并以相互交叉的交会穴作为脉气互通的点。人体两侧的经络系统在生理病理上相互影响,比如手阳明大肠经左右两条经脉相互交叉:“交人中,左之右,右之左”,在临床中可以通过交叉取穴调整患侧疾病。常见的疾病如周围性面瘫,治疗在基础选穴的基础上,加取手阳明大肠经健侧主要穴位进行治疗,可防患侧神经水肿。(2)中医学的阴阳整体观。《素问·阴阳应象大论》言:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪”“左右者,阴阳之道路也。”人是“负阴而抱阳”、阴阳俱足的有机整体。人体一侧有病是结果,不是病因。临证中,切不可“导果为因”,仅关注病变局部,而忽略了人体的整体性[9]。(3)现代医学佐证。从现代医学来看,人体感觉神经纤维、运动神经纤维在中枢内均与对侧交叉,表明了左右两侧经络是相互沟通的[10]。巨刺法通过自身完成调节控制功能,形成环式回路,调节和控制大脑皮层内相应通路[11]。另外,脊髓、脑干网状结构、丘脑非特异性投射系统和大脑皮层也是巨刺重要的结构基础[12]。现代医学基于人体大脑皮层信息的交互传递,论证了针刺信息在人体交叉传递的可靠性,但仍需进一步研究来证实和验证。

3 洛书的“圆平衡”之象对“巨刺” 和“缪刺”取穴的临床指导意义

3.1 “巨刺” 和“缪刺”交叉取穴本义河图与洛书所包含的原理从一开始就在本体层面展开了对宇宙人文的探索,即以“圆”和“方”作为其最基础的视觉思维框架,它们的视觉呈现方式都是全息模式,即将阴阳、能量、数量、方位等不同要素统一于一个整体图像系统内,强调人与自然的联动关系[13]。“巨刺” 和“缪刺”作为已经运用起来的特殊针刺方法,其理论的形成与发展必定离不开中华传统文化的根。《易经》作为群经之首,描绘出洛书中的象数之理,为后来许多学科的发展奠定了理论基础。《周易·系辞上传》言:“一阴一阳之谓道”,故传统的中医思维一定是用“和”的阴阳理念去纠正人体的偏差状态。《素问·至真要大论》言:“谨察阴阳所在而调之,以平为期,正者正治,反者反治”“寒者热之,热者寒之……散者收之,抑者散之”。《伤寒论》第58条言:“凡病……阴阳自和者,必自愈”。故建立“圆平衡”结构基础上的“巨刺” 和“缪刺”交叉取穴方式符合传统的中医思维。

在模拟洛书“圆平衡”之象结构的基础上,当身体一侧经脉或络脉有邪气时,针刺圆内平衡结构的两端相对应位置,如左臂有病,取右臂相对应穴位;左脚踝有病,取右手腕关节相对应穴位等,同时亦可上病下取。5居洛书中央,既是土之生数,又是中气之数,得五者,得中气也[14]。

3.2 临床指导意义巨刺与缪刺的区别在于针刺的浅深、病位的浅深及在络或在经的不同,两者在“左取右,右取左”的操作方面是相同的[15]。笔者临床中采用交叉取穴针法治疗神经系统疾病如脑血管病后遗症、面肌痉挛时针刺健侧穴位可以激发患侧经络功能,使阴阳平衡。

对于疼痛性疾病,临床中采用交叉取穴的针刺方法也较多,治疗时取疼痛对侧的相应部位治疗,从而达到泻实祛邪之功;虚证则因一侧气血相对偏盛,所以治疗时泻健侧,补病侧[16]。王文远[17]的平衡针灸也提出了对称取穴原则,治疗一侧肩、肘、腕关节病变时,取对侧关节相应部位,左右交替取穴。有学者认为,只要疾病的核心在于“不通”,身体两侧阴阳失衡,皆可用巨刺法[18]。陈小凯等[19]采用巨刺法治疗膝骨关节炎,取对侧膝三针(膝眼、梁丘、血海),结果有效率为92.68%。颜登荣[20]以缪刺腰痛穴治疗急性腰扭伤患者50例,有效率为92.00%。《灵枢·寿夭刚柔》言:“久痹不去身者,视其血络,尽出其血。”久痹者,可在缪刺的基础上加刺络出血,急泻其邪[21]。

4 结语

《素问·阴阳应象大论》曰:“故善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以左治右,以右治左。”表明针刺调气最终也是通过调节人体偏差的阴阳状态作为取效的重要依据,终究离不开“阴阳”的中和之道。巨刺、缪刺通过交叉取穴“从阳引阴,从阴引阳”,以调和阴阳,恢复阴阳平衡,使疾病得愈,两种针法均遵循了治病求本的治疗原则[22]。