全球视角下女性政治赋权与减贫

——基于跨国面板数据的实证分析

臧雷振,刘 超,张冰倩

(中国农业大学 人文与发展学院,北京 100193)

一、引言

贫困是贯穿人类历史、全世界人民共同面临的难题。早在1995年的联合国《人类发展报告》中就指出“全世界的贫困人口中有70%是女性群体”,这说明女性是全球贫困人口中不容忽视的重要群体,也是国家发展和社会进步中至关重要的组成单元。传统父权制烙刻下“男尊女卑”的观念自古已有,并渗透至人们生活的方方面面。女性群体长期被排除在重要的政治参与、文化活动之外,进而遭遇不平等待遇[1]。如发展中国家面临着女性政治权利边缘化、民主参政不充分、女性发声不强烈等问题。政治权利和经济权利是互相联系的。从19世纪末的各国女性选举权运动,到1952年联合国制定《妇女政治权利公约》,近百年来在国际妇女运动的推动和各国政府的努力之下,世界范围内尤其是发达国家女性政治参与的状况虽已经发生较为明显的改观,越来越多的女性走出家庭,走上或大或小的社会发展平台和政治舞台。但是相对于大多数男性群体来说,女性政治权益的提升和保障与理想化水平之间仍然存在较大的差距。女性的政治权利和权益得不到保障,导致女性群体在公共领域的话语权不高,进而在经济领域陷入重重困境和贫困泥淖之中。因此,女性的政治赋权是扭转女性经济地位的根本,也是解决全球贫困问题中的关键一环。对于女性的赋权在一定程度上有利于减少女性贫困人口、减轻家庭和社会贫困程度。那么,在国家层面,女性政治赋权是否具有减贫效应、减贫效果如何以及减贫效应究竟如何发挥?对此有必要展开进一步实证探索。

基于此,本文架构理论和实证双重框架,旨在研究女性政治赋权对于国家贫困减缓的宏观影响和作用路径。本文可能的边际贡献主要包括以下三个方面:第一,在研究视角上,以往的研究较多将学术重点放在了女性经济、教育等赋权对减贫的影响上,缺乏女性政治赋权对减贫影响的视角,这导致政策制定者、实践者等忽视了女性政治赋权在国家减贫中的重要作用和影响,本文从女性政治赋权的角度切入,弥补了相关的研究不足,拓宽了减贫研究中对女性赋权的新模式。第二,在研究方法上,采用了全球宏观的大规模跨国数据库,依据1993-2018年的面板数据,试图通过建立固定效应模型和中介效应模型,深入揭示女性政治赋权对减贫的影响逻辑。第三,在实践启迪上,本文的研究结论和对策建议不仅有利于促进性别政治的公正和平等,提升女性的社会地位,而且有助于探索女性政治赋权的减贫路径,助推社会的和谐稳定发展,为全球发展中国家的减贫实践贡献经验证据和理论思考。

二、相关文献回顾

(一)从赋权到女性政治赋权

赋权(Empowerment)也被称之为增权,“增权理论”最早由美国的索罗门(Barbara Solomon)在《黑人增权:受压迫社区中的社会工作》一书中被提出[2],并逐渐走进了社会工作实践领域,后在社会科学学术领域产生广泛的影响。赋权不仅仅是参与决策,还包括引导人们认为“自己有能力和权利做出决定并影响决策”[3]。女性赋权在20世纪60年代的美国民权运动期间进入学者的视野,女性赋权是指一个由内而外的过程,引导女性建立“自身是改变自身的关键”的观念,给予女性平等参与的自主地位,帮助其掌握解决问题的知识、技能和路径,提升解决问题的能力,重新获得选择的权利,从而摆脱自身的无力感和所处困境。

女性赋权通常被划分为女性在经济、政治、社会、文化、生活等方面的赋权[4]。政治权利是国家宪法和法律所赋予的参与政治生活的基本权利,也是所有权利中的根基[5]。早在1971年联合国出台的《消除对妇女一切形式歧视公约》中就曾明确对女性的政治权利进行界定。随着时代的发展,当前女性政治权利囊括的范围已经较为完备,包括基本的行动自由权、选举权和被选举权、担任政府等公共部门公职的权利以及参与外交、立法决策等公共事务的权利等[6]。赋予妇女政治权利不仅仅是指通过提高妇女的政治参与和政治意识来赋予妇女权利[7],还是一个通过更多选择、能动性和参与社会决策来提高女性能力的过程。森的斯特伦(Sundström)等将女性政治赋权概念化为选择(choice)、能动性(agency)和参与(participation)三个维度的特征。“选择”强调女性能够在日常生活中做出选择,而保证女性能在生活中做出基本选择的根本在于女性拥有基本的人身自由,摆脱从属地位,拥有财产、土地等资源的实际控制权,免于强迫劳动,并在司法系统中受到平等对待。“能动性”是指女性成为政治变革的积极推动者,可以在公共辩论中自由发声。“参与”则是指在各种政治机构/岗位中对女性任职的明确比例规定[8]。

(二)女性政治赋权和减贫之间的关系

自阿玛蒂亚·森提出权利贫困理论,赋权便成为国内外贫困治理理论和实践中的热点和焦点。而随着“贫困的女性化”(feminization of poverty)[9]被察觉,无论是国际发展组织、学者还是政府官员,又都不约而同将目光投向贫困治理中对女性群体的赋权。虽然已有研究对于女性赋权促进减贫进行了较多的探讨,以期拓展国家减贫的新思路。但是角度各有不同,侧重于剖析女性参与贫困治理以及女性经济赋权对于减贫的重要影响。女性的经济赋权可以通过提高女性的工作技能、自尊自信,提升女性的经济活动参与度,获取经济决策权力,从而帮助自身和家庭提高经济收入,摆脱贫困[10]。如少数民族贫困村H的扶贫项目“瑶族妈妈的客房”的案例(为当地留守妇女提供工作机会,提高家庭经济收入),则是女性赋权理论照进现实的真实写照[11]。在女性经济赋权减贫的具体赋权工具方面,微型金融是一种典型的信贷赋权工具,微型金融通过小额信贷扭转女性群体在信贷领域的弱势地位,通过自助小组项目提高女性谋生的技能水平,提高女性经济收入和抵抗风险的能力,从而降低贫困地区的女性贫困率[12]。综上来看,学术界对于赋权尤其是女性经济赋权对减贫的积极作用基本上达成了初步的共识。

在女性赋权促进减贫的研究中,也有诸多研究针对女性政治参与对贫困的影响给予了关注,但是整体来看关注度相对有限。从已有的研究可以看出,女性的政治赋权对女性自身和国家社会等诸多方面产生了影响,如促进女性经济赋权[13]、提高女性社会地位[14]、提高国家清廉水平[15]、提高教育水平[16]和降低环境污染[17]等,但这些研究中女性政治赋权对贫困的影响在其中往往是一笔带过,而直接研究女性政治赋权和减贫关系的研究,部分成果存在于微观数据研究中[18],但其政治赋权指标还存在选取单一化的局限。

基于上述分析,学界对女性赋权促进减贫研究的关注度较高,也较为充分地讨论了赋权、女性赋权及其与贫困之间的关系等,这些已有成果为本文进一步进行女性政治赋权减贫研究奠定了坚实的基础。但与此同时,也应该正视既有研究存在的局限性:目前对于女性赋权减贫的探讨集中于女性经济赋权帮助女性减贫的视角,而在国家层面上,女性政治赋权如何影响国家贫困?目前并无专论。鉴于此,本文试图从众多已有研究中着手,提炼女性政治赋权减贫的机制和路径,并利用跨国面板数据就女性政治赋权对贫困的作用展开深入的实证研究。

三、女性政治赋权减贫的理论线索与传导路径

(一)女性政治赋权通过提高国家清廉水平影响减贫

女性政治赋权在促进国家清廉方面一直发挥着关键作用。女性被认为是更好的政治家,女性比男性更厌恶风险[19],所以女性更不易发生行政违规等行为,此外女性容忍腐败的可能性也低于男性[20]。大量研究证明,担任政治职位的妇女比例越高,腐败事件发生的概率就越低[15]。而腐败政府倾向于施行与官员关系密切的富裕群体的收入分配政策,导致穷人的利益受损,进而扩大收入不平等[21]。在宏观经济层面,腐败扭曲公共政策和资源配置,增加各种额外成本,阻碍经济增长,从而加剧贫困[22]。相反,清廉政府能产生积极的经济社会效应,如吸引投资和促进经济增长等[23],这些都具有益贫性。1996-2014年的发展中国家的面板数据实证研究结果显示,腐败控制可以通过促进私人部门参与基础设施提供进而降低国家贫困程度[24]。另外,政府廉洁的国家往往可以通过改善公共产品供给和更公正的收入再分配来帮助穷人[25]。

(二)女性政治赋权通过促进女性经济赋权影响减贫

女性政治赋权对女性经济赋权具有积极影响,这已经得到诸多实证研究的证实[13]。女性政治赋权可以让女性在政治决策中代表女性群体,保护女性参与经济的权利[26],制定更多有利于女性就业的政策,为女性群体创造更多的工作岗位[27]。此外,女性政治领导可能会消除对妇女经济行为的现有限制,减弱女性创业面临的制度障碍或负担,从而促进女性的创业[28]。而对女性经济的赋权直接增强了女性经济权利,促进女性参与各种经济活动,这对减缓贫困是至关重要的[29]。促进女性经济赋能也成为众多国家减贫战略的重要内容。通过向贫困女性提供公平的就业、创业等经济发展机会,可以直接提高女性的经济收入,改善其家庭福利状况,从而缓解女性及其家庭的贫困处境。

(三)女性政治赋权通过增加政府教育投入影响减贫

女性和男性之间的性别差异,使得女性比男性对儿童健康、教育等问题表达出更强的关注度,并愿意花费更多时间进行宣传,所以女性的政治议程被认为会导致对儿童健康和教育领域更多的政策关注和投资,而男性则专注于商业和经济领域[30]。既有研究表明,提高女性政治代表性能显著提高当地的教育水平[16],尤其是提高女性儿童的受教育程度和入学率[31]。教育是促进减贫的重要“造血”路径,无论是从短期还是长期来看,教育投资都可以提高穷人的人力资本,从而增加经济收入和消除代际贫困,最终帮助穷人摆脱“贫困陷阱”,对国家减贫产生持续的积极影响[32]。

四、研究设计

(一)数据来源

本文主要基于瑞典哥德堡大学政府质量研究所发布的政府质量数据库,对女性政治赋权和减缓国家贫困的问题进行实证研究。政府质量数据库包含了1946-2018年期间的200多个国家的跨国面板数据,具有较强的全球代表性,数据具体内容上涉及政府质量、性别平等和贫困治理等多个领域,质量相对较高,目前已经被国内外众多学者所认可和采用。实证分析上通过Stata 15.0软件对女性政治赋权和贫困之间进行固定效应模型和中介效应模型回归分析,以期探析女性政治赋权对国家贫困的影响效应和作用机制。

(二)模型设定

1.基准模型

本文首先建立固定效应回归模型对女性政治赋权能否减缓国家贫困进行实证检验,模型1设定如下:

模型1:Yit=αi+γt+β1Xit+θ1Cit+it1

其中,Yit为被解释变量贫困。Xit为核心的解释变量,表示女性政治赋权。Cit为控制变量合集,表示与贫困减缓有关系的变量。i=1,2…n,代表第i个样本国;t=1993,1994…2018,表示的是第t年。αi和γt分别为个体国家和时间的固定效应,表示误差项的向量。

2.中介效应模型

本文在借鉴已有中介效应模型回归分析的基础上[33],对中介变量在女性政治赋权影响减贫中的中介效应进行检验,具体的操作步骤为:首先,用女性政治赋权对减贫做固定效应回归,检验两者之间的关系,如上文的模型1。然后,用女性政治赋权对中介变量做固定效应回归,揭示两者之间的关系。而相应的,所构建的中介效应检验模型2如下所示:

模型2:Mit=δi+μt+β2Xit+θ2Cit+it2

上式中,Mit表示中介变量(国家清廉水平、女性经济赋权和政府教育投入),δi和μt分别为个体国家和时间的固定效应,其他变量设置与模型1基本保持一致。在基准模型1回归结果β1的符号显著为正的基础上,对模型2进行回归估计,以检验女性政治赋权和中介变量之间的关系,若β2显著且符号符合预期,则说明一国女性政治赋权可以通过中介变量Mit,促进贫困减缓。

(三)变量选取与指标说明

1.核心变量

(1)被解释变量

本文的被解释变量是国家的贫困程度,我们借鉴Fambeu(2021)[34]等学者的做法,选择使用联合国开发计划署的人类发展指数(Human Development Index,简称HDI)作为贫困代理变量。HDI是一个综合性指标,从人类发展的生活、健康和知识水平等基本方面全面反映国家的贫困状况。目前HDI已成为衡量多维贫困的经典指标,得到学界的广泛认可和使用。HDI的取值越小,说明国家越贫困。同时按2011年国际购买力平价(PPP)衡量的每天消费支出低于3.2美元贫困线衡量的贫困率(表征贫困深度的常用变量)作为贫困的替代变量,以检验模型的稳健性。贫困率数值扩大,表明该国贫困程度加深,反之表明该国的贫困程度得到缓解[32]。

(2)核心解释变量

本文的核心解释变量是女性的政治赋权,这里借助女性政治赋权指数(Women’s Political Empowerment Index,简称WPEI)来表征女性的政治赋权水平。该指标基于全球2600多名国际专家的评估,最终确定了包括女性的公民自由、公民社会参与和政治参与这三个子维度。每个维度被概念化为一个指标,由几个子指标构成,并通过贝叶斯因子分析进行估计,以评估不确定性和误差。与其他指数相比,WPEI具有测量更精确、覆盖时间更长和国家更多等优势,被诸多研究所采用[35]。WPEI的数值越大,说明一国的女性政治赋权程度越高,反之亦然。同时借鉴Goltz等(2015)的研究[36],女性政治赋权也可以用国家议会中妇女席位的比例(%)来衡量,所以将其作为女性政治赋权的代替变量进行后续的稳健性检验。

(3)中介变量

国家清廉水平。腐败控制程度被认为是衡量一个国家(或地区)清廉水平的重要指标[37],所以本文国家清廉水平使用世界银行发布的全球治理指标(The Worldwide Governance Indicators,简称WGI)中的腐败控制(Control of Corruption)指数来进行衡量。腐败控制指数的数值越大表明国家的腐败程度越低,国家的清廉水平越高。

女性经济赋权。鉴于当前尚无关于女性经济赋权的直接指标,也无相关的研究对此代理指标达成共识,考虑到数据的可获得性,在借鉴世界银行采用女性在各行业就业情况作为女性经济参与指标的研究基础上[38],选择失业女性占女性劳动力的百分比(全国估计)作为女性经济赋权的代理变量,女性的失业率越低表明女性的经济参与(经济赋权)水平越高,反之表明国家对女性经济赋权水平越低。

政府教育投入。政府教育投入用政府教育支出占国家GDP的百分比(%)来捕捉,该数值越大,表明一国政府对教育的投入力度越大。

2.主要控制变量

由于影响国家贫困的因素还有很多,为了提高模型回归的可靠性和准确性,在参考大量有关国家减贫影响因素的文献基础上,引入经济发展、互联网普及、城市化水平等变量来捕捉相应的关键信息,并作为主要控制变量纳入到模型检验之中,以最大限度降低遗漏变量的偏误问题。其中,经济发展用人均国内生产总值年增长百分比(%)来衡量。互联网普及用使用互联网的个人占总人口的百分比(%)来表示。城市化水平用城市人口占总人口的百分比(%)来表示。对外贸易用进出口贸易占国内生产总值的百分比(%)来衡量。通货膨胀用通货膨胀率(%)来表示。外商直接投资用外国直接投资净流入占国内生产总值的百分比(%)来表示。

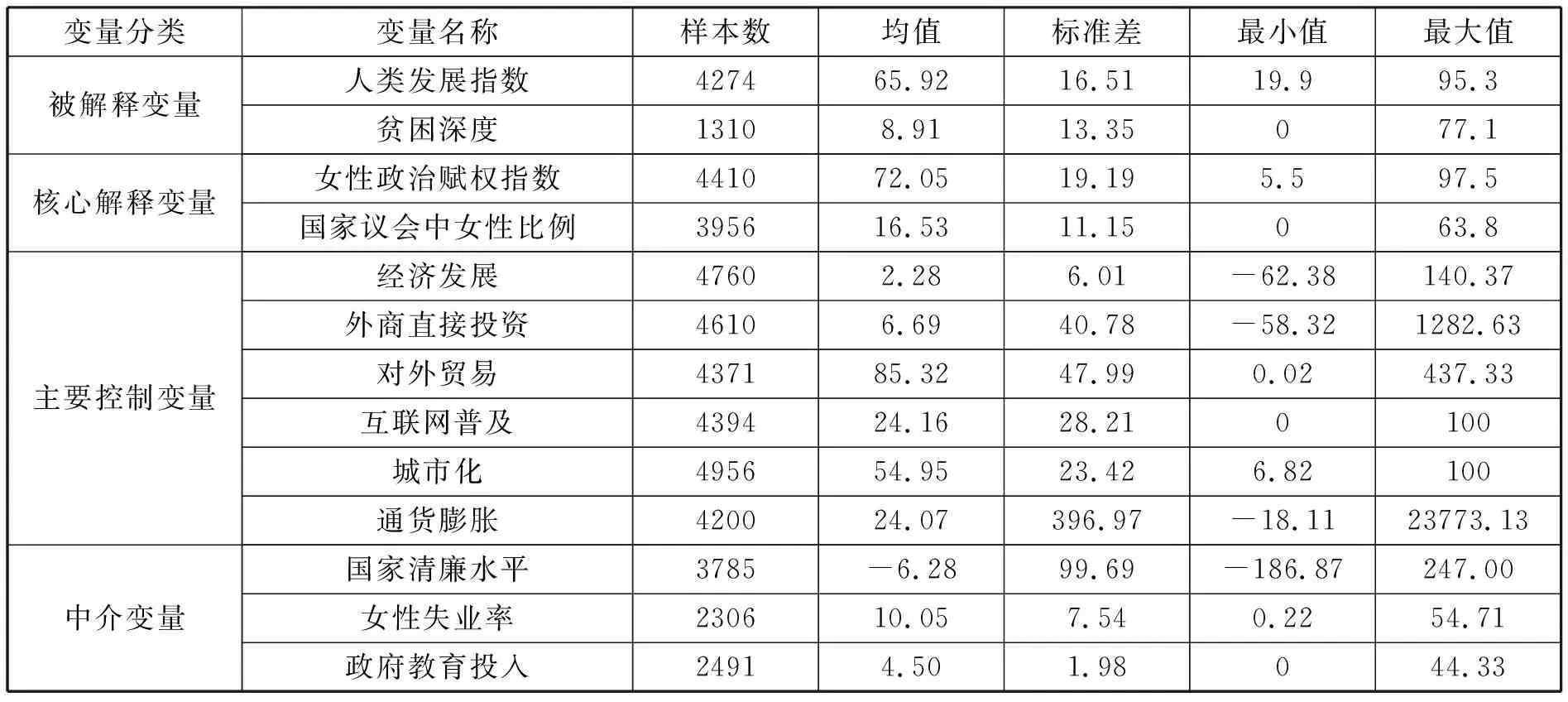

表1中列出了相关变量数据的描述性统计分析。

表1 变量数据及描述性统计特征

五、模型估计结果与分析讨论

(一)全样本基准回归

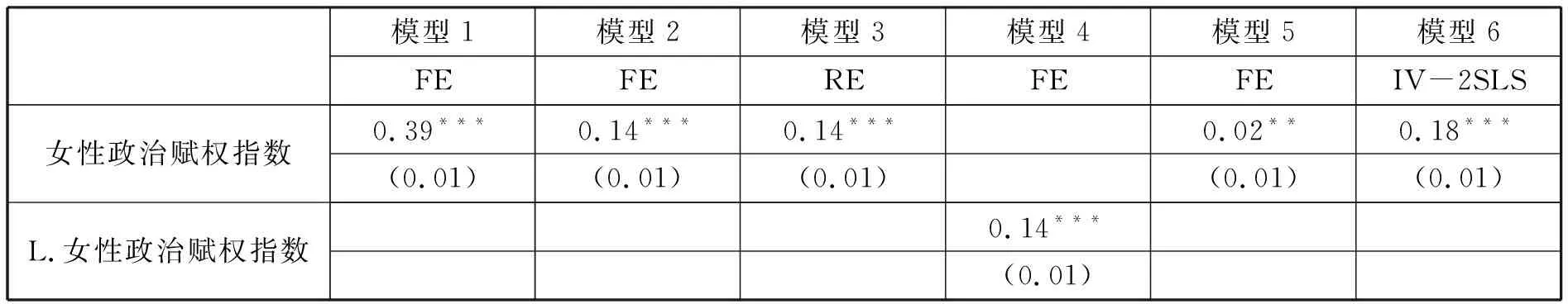

运用效应模型对全样本进行基准回归参数估计,检验的结果汇报如下表2所示,模型1为个体控制效应的固定效应模型回归结果,模型2是在模型1基础上加入控制变量的固定效应模型回归结果,模型3为个体控制效应的随机效应模型的回归结果,无论是固定效应还是随机效应,均显示女性政治赋权指数对HDI呈正相关,并在1%的显著性水平上显著。表明一个国家对于女性的政治赋权水平越高,国家的贫困程度越小,说明国家保障女性的政治权利、提高女性的政治赋权水平,对于国家的贫困减缓能够产生积极的作用。考虑到每个国家国情的差异性,存在有不随时间变化的遗漏变量的可能性[39],同时结合固定效应和随机效应模型的Hausman检验结果(P值=0.00,拒绝了原假设),所以使用固定效应模型进行模型分析更为合理。模型5是在模型1的基础上,进一步控制时间效应的固定效应模型结果,结果与之前的模型回归保持一致性。上述的模型检验结果初步证实了“女性政治赋权有助于国家减贫”的论断。模型4中滞后一期的解释变量的系数符号为正,且呈现出高度显著(在1%的显著性水平),说明对于女性政治赋权在减贫方面的溢出效应的发挥是具有一定的时间惯性的。由于模型操作中可能出现的度量误差(Measurement error)、变量之间的相互影响关系等,进而导致模型的内生性问题。为了消除内生性干扰,模型6中运用工具变量两阶段最小二乘法,选择用女性政治赋权的滞后一期作为工具变量再次进行固定效应回归,回归结果依然显示女性政治赋权指数的提高可以有效降低国家的贫困程度。

表2 基准回归结果

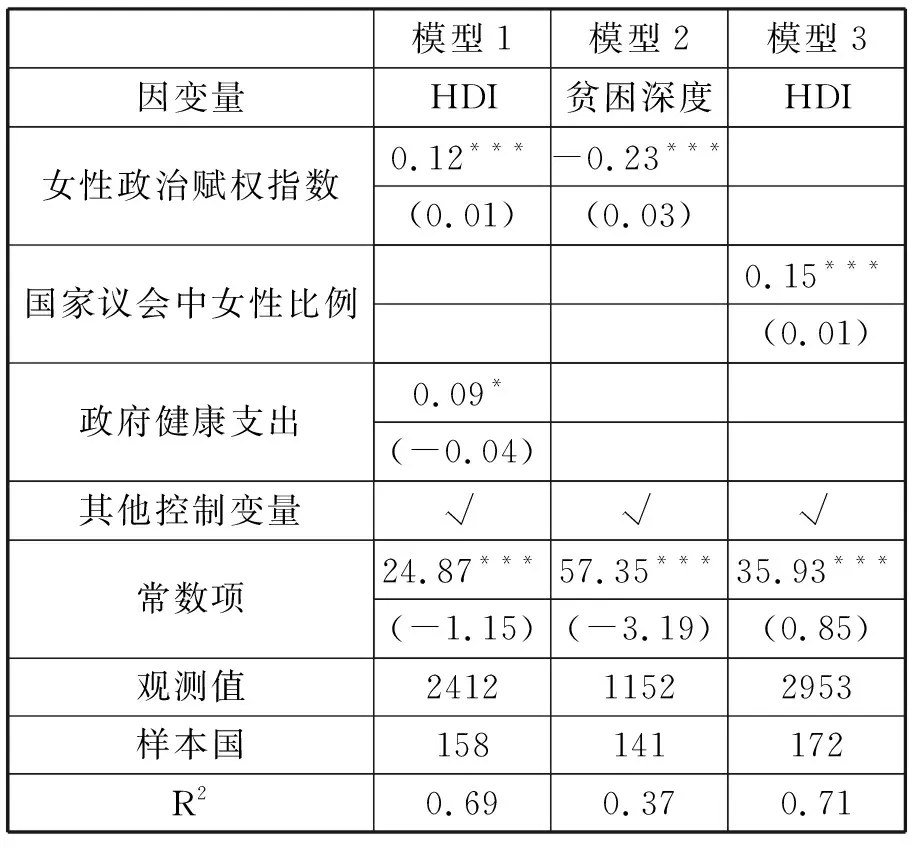

(二)稳健性检验

为使前述的模型分析结果更加可信,接下来对模型进行稳健性检验。一是加入政府健康支出的稳健性检验,既有的研究证实政府健康支出有利于促进国家减贫[40],为验证结论的稳健性,在表3模型1中加入“政府健康支出”作为控制变量重新进行固定效应模型回归,女性政治赋权对HDI的影响依然是正向显著的。二是采用不同指标衡量贫困的稳健性研究,将贫困深度(按2011年国际购买力平价衡量的每天消费支出低于3.2美元贫困线衡量的贫困差距)替换本文的原被解释变量HDI进行回归,结果如表3模型2所示,女性政治赋权对贫困深度呈显著负相关。三是采用不同指标衡量女性政治赋权的稳健性研究,将国家议会中妇女席位的比例(%)替换本文的原核心解释变量WPEI进行回归,结果如表3模型3所示,女性政治赋权对HDI依然是显著正相关,这与前文的回归结果一致,更加验证了本文模型回归结果是稳健的。

表3 稳健性检验

(三)不同经济发展水平国家的异质性检验和分析

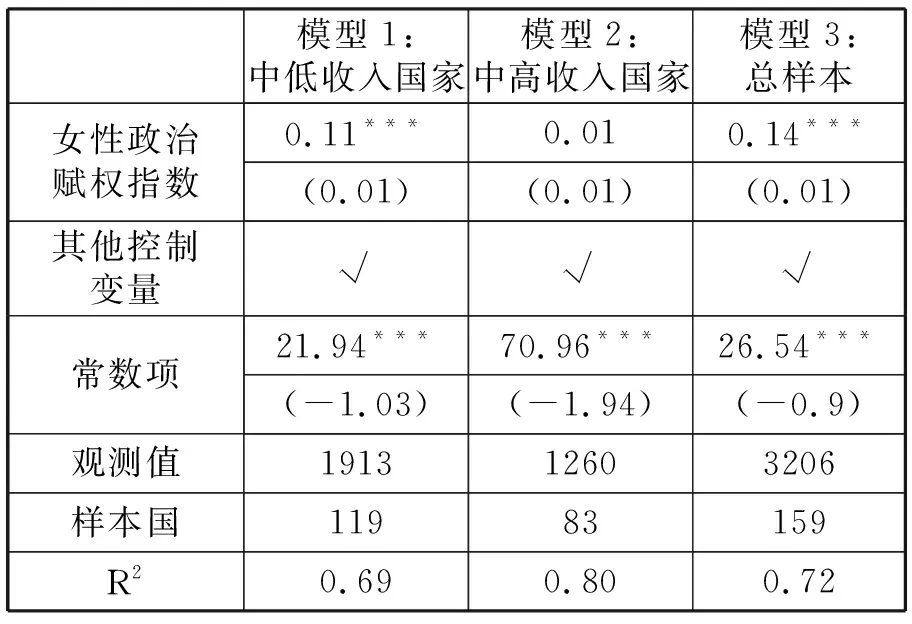

为进一步考察不同经济发展水平国家的女性政治赋权对减贫效应影响的差异性,本文按照世界银行2019年根据人均国民总收入(GNI)(现价国际元)划分最新修订的国家收入水平分类标准,将收入类别进一步划分为两种类别:中高收入国家和中低收入国家,其中将高收入和中等偏上收入合并为中高收入国家,将低收入和中等偏下收入归类为中低收入国家。分组回归结果见下表4,中高收入国家和中低收入国家的女性政治赋权系数均为正,但是仅在中低收入国家通过了1%的显著性水平,在中高收入国家不显著。表明在中低收入国家中,女性政治赋权对贫困减缓所发挥的作用要大于在中高收入国家中所发挥的作用。可能的原因是中高收入国家普遍经济发展水平较高,女性政治赋权水平较高,所以减贫的边际贡献相对较低。

表4 不同经济发展水平国家的分样本回归结果

六、女性政治赋权促进减贫的作用机制检验

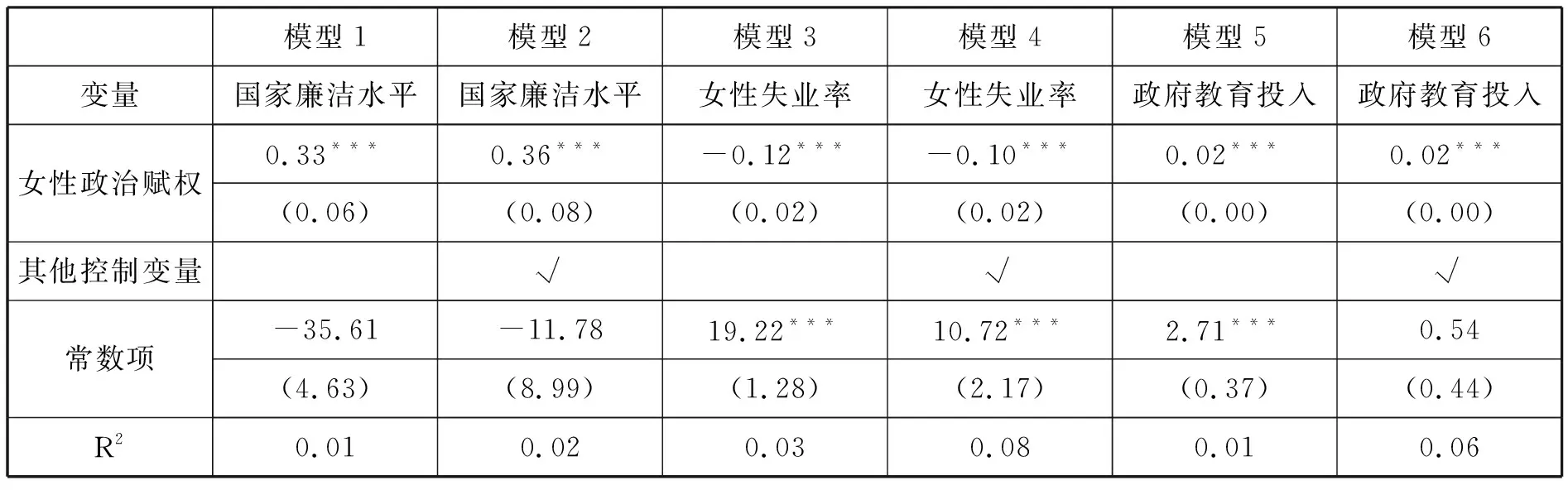

国家对于女性政治赋权的确能够减缓国家贫困,但是女性政治赋权影响国家贫困减缓的中间路径仍需要进一步的验证,即国家是否会通过对女性政治赋权影响国家廉洁水平、女性经济赋权和政府教育投入,进而影响一国的贫困状况。为了分解女性政治赋权对国家贫困减缓的内部作用机理,本部分采用中介效应模型方法,以检验国家廉洁水平、女性经济赋权和政府教育投入在女性政治赋权影响国家贫困中的中介作用。

由上文的基准回归分析(表2)可知,在不考虑中介效应时,女性政治赋权对于国家贫困减缓产生显著的正向作用。在此基础上,表5汇报了基于中介效应回归模型的估计结果。从回归结果可以看出,无论是否加入控制变量,女性政治赋权指数显著提升国家的廉洁水平、促进女性经济赋权(减低女性失业率)和提高国家教育投入。再结合上文中的理论线索分析,可以得知国家女性政治赋权可以通过提高国家廉洁水平、促进女性经济赋权和加大国家教育投入,进而有效促进国家贫困减缓。

表5 基于中介效应的检验结果

七、结论与启示

本文从女性政治赋权的视角切入全球贫困治理,分析女性政治赋权对国家贫困减缓的影响路径,并运用跨国宏观数据予以验证,主要得出以下几点研究结论和启示。

第一,在控制经济发展水平、外商直接投资等控制变量的情况下,女性政治赋权具有显著的减贫效应,即对女性政治赋权有利于促进国家减缓贫困。所以应高度重视对于女性政治赋权的重要性,通过各种途径宣传男女平等的正确价值观念,使之纳入到国家治理体系中,为女性社会参与和参政议政创设积极的社会氛围,并从政治领导等多个维度出台相关的法律法规维护女性的合法正当权利。尤其是一国在推进减贫过程中,除了关注产业发展、政府支出等传统要素外,应该格外关注女性政治赋权的重要作用。

第二,不同经济发展水平国家的分组回归结果显示,随着国家经济发展水平的提高,女性政治赋权的减贫效应减弱。相对于中低收入国家,女性政治赋权对减贫的作用在中高收入国家不显著。因此,尤其是中低收入国家(或地区),其女性政治赋权应予以更多关注,以达到女性政治赋权减贫效应的最大限度发挥。而随着国家(或地区)经济发展水平的提高,女性政治赋权的减贫举措应进行适时调整,并与其他的减贫工具相结合,适时调整国家整体的减贫思路和重点。

第三,在女性政治赋权减贫的影响中,国家清廉水平、女性经济赋权和政府教育投入起到了部分中介的作用,即女性政治赋权可以通过提高国家清廉水平、促进女性经济参与和增加政府教育投入进而减缓国家贫困。因此,鼓励和引导国家中各行各业的女性深入参与国家和社会中的政治活动,在国家、政府机关等的领导层中,要确保一定比例的女性职位数量,推动女性群体参与到民主选举、贫困治理、收入分配、公共服务供给和教育政策制定等一系列政治活动中,从而提高国家的清廉水平、加强对弱势群体的关怀、改善政府的收入分配、促进女性群体的经济参与、破除贫困的教育短板和推进贫困的治理进程。