数字切片系统对组织学与胚胎学实验教学的影响*

蔡佩玲,刘雨萱,余雪莹,崔珈宁,李梦林,牛 蓓

成都大学基础医学院,四川成都 610106

数字切片由美国马里兰州大学计算机系和约翰斯·霍普金斯大学医学院病理系率先运用[1],制作流程是筛选出组织结构完整、染色效果上乘的玻璃切片,用数字切片扫描仪扫描后,将采集的图像进行系统化编辑[2],并上传至网络平台。教师演示及指导学生如何观察切片,学生通过电子设备,如手机、电脑等在线访问、查阅切片。数字切片在教学中的应用,使学生化被动接受知识为主动学习,激发学生的自主学习能力[3]。数字切片的应用范围日益增多,除用于教学外,还用于人工智能病理阅片[4]、病理研究[5]。

组织学与胚胎学是一门医学专业基础课,主要研究健康人体细微结构和功能,以及个体发育及其相关机制[6]。组织学与胚胎学课程包括理论和实验2个部分,实验教学是通过观察机体组织切片来掌握其形态结构特点,长期以来沿用传统方式即操作显微镜观察玻璃切片。而玻璃切片不能长时间保存,长期使用后褪色严重,导致观察标本时图像质量下降,如出现模糊情况[7]。由于制作标本的材料越来越难获得,切片的种类和数量均受到限制,进而减缓了课堂进度,减少了师生互动的时间[8]。与传统教学方式比较,数字切片的出现突破了时间与空间的限制,且图像清晰度更高,打破了玻璃切片数量和种类的局限性[9],可在一定程度上提高学习效率。关于数字切片的应用,目前大多关注教师、学生使用后的主观感受,而评估成绩这一客观指标变化较少。本研究将数字切片应用到本校临床医学专业组织学与胚胎学实验教学中,分析数字切片对教学成绩的影响,以期培养学生自主学习意识和创新精神,探索新型实验教学模式的应用,为基础医学特别是形态学实验教学改革提供了参考方向。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取本校2020级、2021级临床医学本科(五年制)257名学生作为研究对象,2020级1~4班145名学生为传统玻璃切片班(传统班),2021级1~3班112名学生为数字切片班(数字班)。传统班男生69人,女生76人;平均年龄(19.40±0.76)岁。数字班男生47人,女生65人;平均年龄(19.53±0.89)岁。临床医学为一本招生,2个班学生均通过普通高等学校招生全国统一考试招生选拔而来,2个班临床医学专业的组织学与胚胎学在大学第一学年第二学期修读,研究资料为学生的实验课成绩,包括平时、期中、期末和总评四类,所有成绩考核标准均一致。总评成绩由平时(30%)、期中(30%)、期末(40%)按比例计算得出,其中平时成绩由出勤(20%)、实验报告(40%)、实验操作(40%)构成。

1.2教学设计 2个班教学方式不同,教学开展方式亦有不同。传统班的教学为学校全线下教学,而数字班的教学为线下线上联合教学(前8周学校线下,后8周居家线上),其余内容包括授课教师、教学内容、授课进度、实验报告要求、评阅标准均一致。传统班使用显微镜观察玻璃切片,找到实验要求的细胞、组织、结构等并拍照,课后按要求完成电子实验报告。数字班使用自主建立的在线数字切片系统,利用电脑等终端设备访问数字切片系统、观察数字切片,找到实验要求的细胞、组织、结构等并拍照或截屏,实验报告形式及考核方式与传统班一致。

2 结 果

2.1传统班和数字班学生实验前4门医学基础课成绩比较 2个班第一学年第一学期所修的4门医学基础课(医用物理学、医用化学、医用高等数学、医用细胞生物学)成绩比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1;进一步按性别分层,传统班与数字班男生和女生4门医学基础课成绩比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2、3。

表1 传统班和数字班学生实验前4门医学基础课成绩比较或M(P25,P75),分]

表2 传统班和数字班男生实验前4门医学基础课成绩比较或M(P25,P75),分]

表3 传统班和数字班女生实验前4门医学基础课成绩比较或M(P25,P75),分]

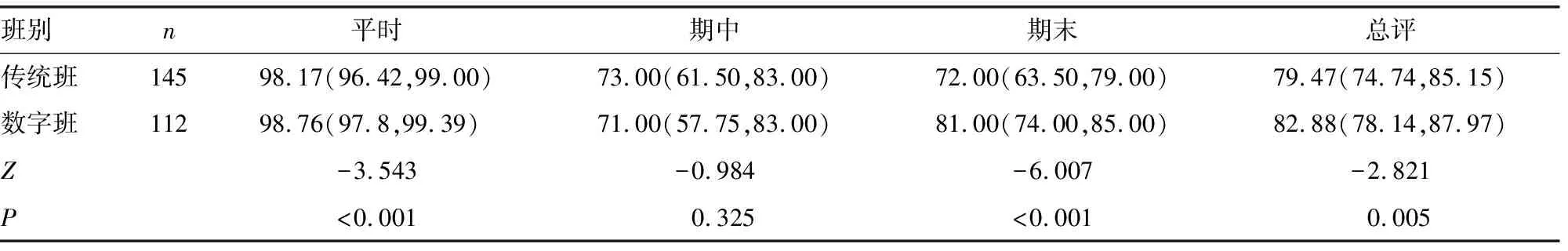

2.2传统班和数字班实验后成绩比较 数字班实验后期中成绩与传统班比较虽有所下降,但差异无统计学意义(P>0.05);数字班实验后平时、期末、总评三类成绩与传统班比较均有所提高,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。传统班和数字班男生实验后平时、期末成绩比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表5;传统班和数字班女生实验后期末、总评成绩比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表6。

表4 传统班和数字班学生实验后成绩比较[M(P25,P75),分]

表5 传统班和数字班男生实验后成绩比较[M(P25,P75),分]

表6 传统班和数字班女生实验后成绩比较[M(P25,P75),分]

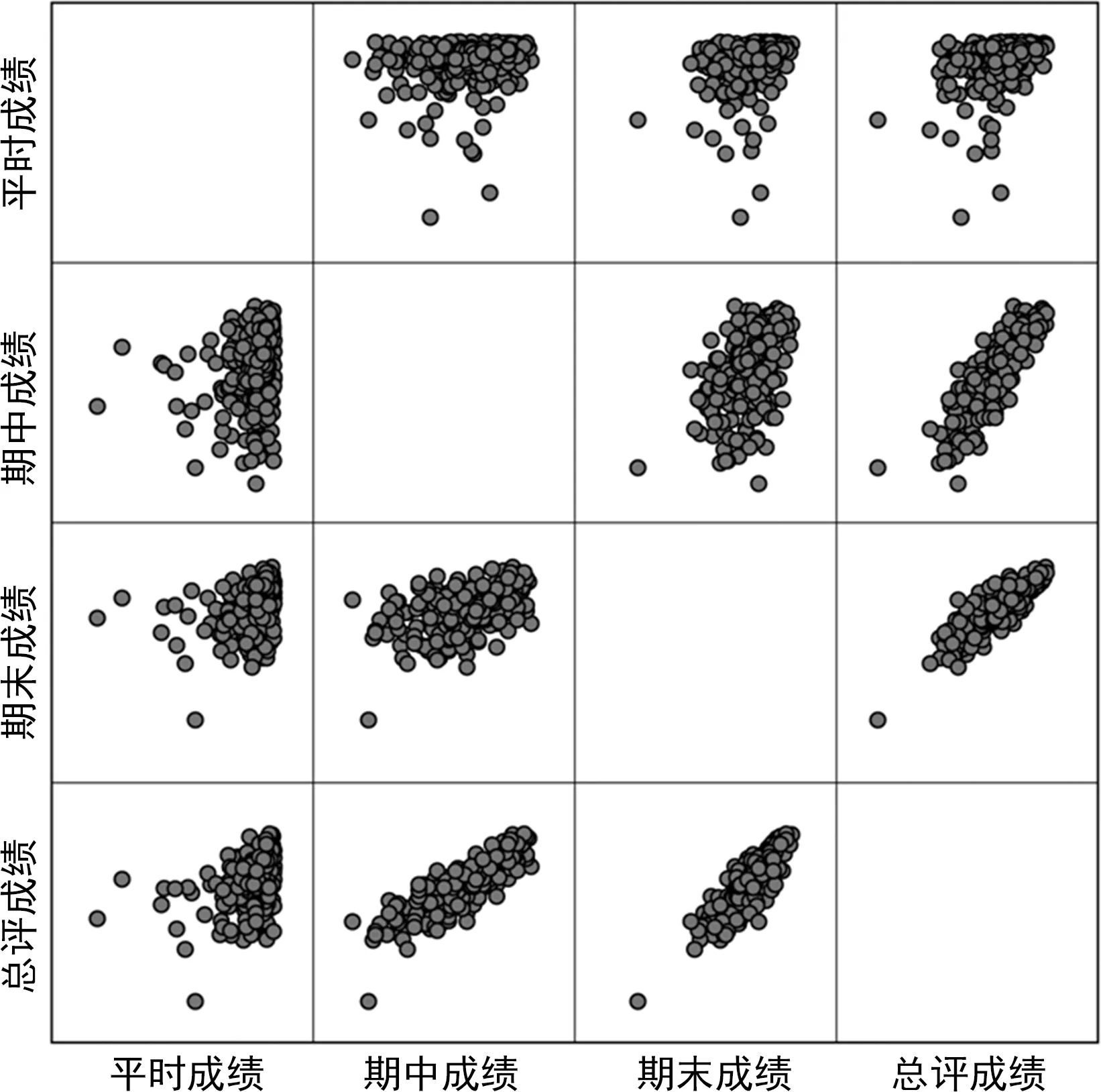

2.3各类成绩相关性分析 将实验后的所有成绩按类别绘制散点图,判断线性趋势。Spearman相关分析结果显示,总评成绩与平时、期中、期末成绩均呈正相关(r=0.366、0.880、0.831,P<0.05);期末成绩与平时、期中成绩均呈正相关(r=0.308、0.499,P<0.05);平时成绩与期中成绩呈正相关(r=0.241,P<0.05)。见图1。

图1 各类成绩的散点图矩阵

2.4各类成绩影响因素分析 成绩受性别、教学方式两种因素影响,实验后四类成绩均不服从正态分布,选择非参数方差分析了解成绩是否与性别和教学方式两种因素有关。校正模型是对所用非参数方差分析模型的检验,前提是假设模型中两种因素(性别、教学方式)及二者交互作用对四类成绩均无影响,结果表明,所用模型差异有统计学意义(P<0.05)。在此基础上,分别检验四类成绩中性别、教学方式的主效应,结果表明,除期中成绩外,二者在各类成绩中差异均有统计学意义(P<0.05),即控制性别后,教学方式对平时、期末、总评三类成绩均有明显影响(P<0.05);控制教学方式后,性别对平时、期末、总评三类成绩均有影响(P<0.05)。交互作用检验结果表明,性别和教学方式在四类成绩中均不存在交互作用,差异无统计学意义(P>0.05)。见图2。

注:A为平时成绩中位数;B为期中成绩中位数;C为期末成绩中位数;D为总评成绩中位数。

3 讨 论

3.1实验后成绩分析

3.1.1平时成绩 平时成绩由出勤、实验报告和实验操作三类构成。预期2个班出勤成绩无差异,数字班实验报告和实验操作高于传统班,数字班的平时成绩亦高于传统班。(1)数字班的出勤成绩明显低于传统班,与预期不一致,分析原因与教学开展形式有关。传统班全程线下教学,教师完成出勤考核,切片观察受时间、空间的限制,很多同学会提前抵达实验室,复习上次课或预习当次课的切片,故出勤情况良好,迟到现象偶有发生,无早退。数字班前8周实施线下教学,出勤情况与传统班无异;后8周改为线上教学,学生在线完成出勤签到,可能因环境改变而出现思想松懈[11],迟到、早退情况有所增加。(2)数字班的实验报告成绩明显高于传统班,与预期一致。每次报告有包括提交、修改共3次机会,3次最高成绩纳入最终统计。扣分点包括格式和内容2个方面。格式不达标,如字体、字号不符合要求,容易修改;内容不合格,如所拍图片非正确视野,则需反复观察切片才可完成。传统班除课堂外很难有机会多次观察,数字班的观察则不受任何限制,直至找到正确内容。故数字班更易修订内容上的错误,成绩亦高于传统班。(3)数字班的实验操作成绩明显高于传统班,与预期一致。实验操作主要考察学生在实验室的表现,如是否穿着工作服入室,是否规范、正确操作显微镜,课程结束时是否按要求关闭电脑、摆放桌椅等。考核贯穿于实验课全程,并非最终实施一次终结性操作考核。标准为预设初始成绩为100分,某项操作不合格,则扣除相应分值,最后分数即为实验操作得分,扣分越多,得分越少。传统班全程使用显微镜,而数字班仅需电脑和网络,不操作显微镜,转线上教学后,工作服穿着情况、关闭电脑、摆放桌椅这几项更无法考核,故最终成绩为初始的100分。考核标准是教学大纲中明确规定的,每4年修改1次,不得随意更改,因此,数字班的实验操作成绩高于传统班。

3.1.2期中、期末及总评成绩 期中、期末成绩均属终结性评价,与切片观察的频次和时间呈显著正相关[12]。数字切片系统将数字切片与网络联系起来,随时随地通过网络观察数字切片,不受时间、空间限制。因此,数字班学生可以充分利用资源,将学习从课中延伸到课前及课后,在课前、课堂、课后任意时间、地点多次、长时访问网络、自主学习、观察切片,充分理解、消化要求掌握的切片知识点,因而预期这两类成绩均应该高于观察受限的传统班。

实际2个班的期中成绩比较,差异无统计学意义(P>0.05),与预期不一致。通过课前、课后与学生的交流可知,线下教学期间,学生观察数字切片主要还是依赖于课堂,课后鲜有人再去访问数字切片系统。期中考试考核的范围是前8周线下教学期间的内容,因此,数字班未能将极具优势的数字切片充分利用起来,是与传统班无差异的主要影响因素。

期中考试结束后,授课教师要求2个班学生针对考试情况进行自我总结,总结前半期的学习情况,规划后半期的学习安排。总结发现,考试失利的最大因素是学习态度欠端正,未能充分利用数字切片库这一有利资源开展自主学习。后半期数字班充分利用数字切片,相对于传统班仅能通过教材、实验报告进行复习这一限制,数字班的复习资源更加多元,故期末成绩明显提高,体现了数字切片系统在充分发挥学生主观能动性开展自主学习中的积极推动作用。总评成绩由三类成绩按比例构成,预期数字班总评成绩明显高于传统班。实际期中成绩无差异,平时、期末均明显提高,总评成绩作为综合评价,明显提高,符合预期。

3.2成绩相关性分析 总评成绩由平时、期中、期末三类构成,故总评成绩与三类成绩均呈正相关,与预期一致。总评成绩与期中、期末成绩均呈明显正相关,而与平时成绩呈低度相关,与蔡佩玲等[13]研究结果一致。平时成绩属于过程性评价,考核内容受更多其他因素的影响,因而与总评成绩相关性较低,亦在预期之中。期中、期末考试属于终结性评价,均为限定时间(90 min)内的闭卷考试,考核切片辨认的准确性,影响因素较单一,能很好地反映应用数字切片系统对教学效果的影响,访问数字切片库的频率越高、时间越长,对实验要求的知识点掌握越充分,考试成绩相对越好。

3.3成绩影响因素分析 除教学方式这一因素外,性别亦是影响因素。在控制教学方式(假定教学方式无影响)的前提下,性别对平时、期中、期末、总评四类成绩均有影响。但性别与教学方式两种因素各自独立发挥功能而无交互作用。性别分层比较可知,无论实验前或实验后,无论是传统班还是数字班,女生成绩均高于男生。分析可能原因如下:女生的非认知能力较男生强[14],非认知能力指智力、学科知识外的能力或性格特质,包括恒毅力、自制力、投入度、认知自我调整能力、自我感知度、学习动机[15];男生对不感兴趣的学科更易被动学习[16]。上述因素均决定了女生的成绩高于男生。

3.4未来方向 本研究发现,相对于传统玻璃切片,数字切片系统在组织学与胚胎学实验教学中的应用确实能有效提高学生的成绩。成绩的提高主要依赖于学生充分发挥主观能动性,将学习从课中延伸到课前及课后,利用数字切片系统的便利,在课前、课堂、课后不受时间、地点、时长限制访问网络、自主学习、观察切片,充分理解、消化实验课要求掌握的知识点。因而数字切片系统在未来实验教学中大范围应用是必然发展趋势。

受某些客观因素的影响,数字班一半的教学时间改为居家线上,线上教学期间,学生学习较线下学校集中学习更为分散,故学习过程中主要依靠自己自主完成。这种长期居家学习的情况今后恐怕难以再出现,而在学校集中学习期间,有教师、同学的实时指导,学生可能会存在依赖心理,不明白的知识点不是通过自主查阅资料、观察数字切片解决,而是更倾向于向他人求助。因此,如何在学校集中学习的同时更好地充分利用数字切片系统,是后续关注的重点。可以尝试虚实结合一体化教学模式,即采用玻璃切片与数字切片相结合的教学方式,课堂教学中观察玻璃切片,课前、课后则利用数字切片进行预习、补充及巩固,从而激发学生学习的主观能动性。