老年肺癌患者上肢PICC相关性静脉血栓的危险因素及对策研究

黄芳芳,陈雅玫,石新华,尚少梅

(1 北京大学第三医院肿瘤化疗与放射病科,2 北京大学护理学院,北京,100191)

我国每年新发肺癌病例数高达82.8 万例,其中因肺癌致死病例数约65.7 万例,近72.7%为60岁以上老年人[1]。由于肺癌早期没有特异性症状,19.3%老年患者确诊时为中晚期肺癌,已错过最佳手术时机,以静脉化疗为主[2]。PICC 在癌症患者静脉化疗中广泛应用,其并发症包括静脉炎、感染、导管堵塞、继发异位、静脉血栓[3],其中PICC 相关性静脉血栓(peripherally inserted central catheters related thrombosis,PICC-CRT)[4]是指PICC 置管后由于穿刺过程或导管对血管内膜产生直接损伤,或因患者自身情况使导管所在的血管内壁及导管附壁形成血凝块[5]。PICCCRT 将影响导管正常使用,延长患者住院时间,增加医疗费用,甚至引发肺栓塞及死亡[6]。老年患者PICC-CRT 的发生率1%~25.7%[7-9],且PICC-CRT 的老年患者死亡率高于年轻患者[10]。老年肺癌化疗患者发生PICC-CRT 主要与病理类型、置管前D-二聚体值、穿刺方式、穿刺部位、穿刺静脉等有关[11],但该研究样本量较少,需基于更多临床病例样本进一步探究。同时静脉输注化疗药物还可诱导肿瘤细胞与内皮细胞凋亡和细胞因子分泌,引起组织因子的表达和激活,还可诱导血小板的激活,增加PICC-CRT 的发生[12]。本研究旨在分析和早期识别老年肺癌化疗患者发生上肢PICC-CRT 的高危因素,为制订相应针对性的护理防治策略提供依据,现将方法和结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法,选择2017 年1 月至2021 年1 月在北京市某三级甲等综合医院肿瘤科PICC 行静脉化疗的287 例老年肺癌患者作为研究对象。研究变量样本量数量是方程中自变量的5~10 倍[13],本研究预计有19 个初始变量进入回归方程,样本应为95~190 例。纳入标准:参照《原发性肺癌诊疗规范(2018 年版)》的诊断标准[14]诊断为肺癌患者,且生存周期大于6 个月;年龄大于60 周岁;超声引导下塞丁格技术的PICC 导管且导管尖端的位置在上腔静脉的肺癌患者。排除标准:置管前已发生上肢深静脉血栓患者;在外院置管、维护或拔管患者;资料不全无法统计者;留置PICC 后转外院治疗者。本研究经医学伦理委员会审核批准,伦理编号为LM2022481。

1.2 方法

通过医院电子病历系统、科室PICC 置管登记本收集、整理、核对患者资料。并收集置管当日最近日期的凝血实验室指标、各类评估量表结果。一般资料包括置管前年龄、性别、身高、体重。疾病资料包括:肺癌类型、癌症分期[14]、是否伴合并症(高血压、糖尿病、血栓史)、手术史、置管前的日常生活活动能力[15](总分0~100 分,分值越大代表活动能力越好)、NRS2002 营养风险评分[16](总分0~7 分,总分<3 分为无营养风险,≥3 分为有营养风险) 、实验室凝血化验指标(纤维蛋白原、血小板计数、D-二聚体)、置管难度评估(置管后由操作者评估)、置入时间、置管静脉、尖端位置、置管后是否发生PICC-CRT 及其发生时间等。

1.3 PICC-CRT 发生的定义

PICC-CRT 发生为患者医疗病程记录或护理记录中经血管超声检查后确诊,诊断报告当日为确诊时间。

1.4 质量控制

①电子病历数据提取和录入均是双人完成,并定期进行交叉核对,以发现两位输入员的不一致, 将错误处核改成为修正数据;②在统计分析前再进行一次校验。即从数据文件中提出一些变量进行逻辑性和范围性校验。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS23.0 统计软件进行分析,计数资料采用例数和百分比表示,比较采用χ2检验或Fisher 精确概率法;符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,比较采用t 检验。采用Logistic 回归分析分析老年肺癌患者发生PICC-CRT 发生的影响因素。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 老年肺癌患者PICC-CRT 的发生率

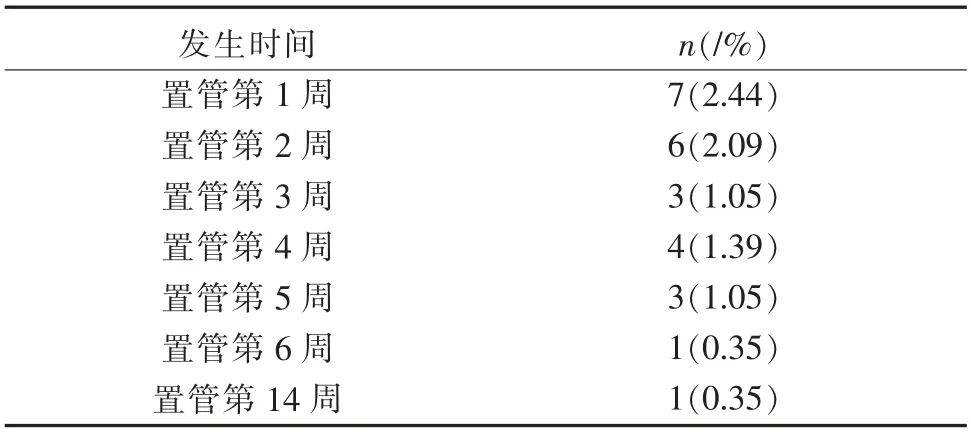

287 例老年肺癌患者PICC-CRT 发生率为8.71%(25/287)。发生时间是置管开始1~103d,平均(19.00±18.68)d,52%(13/25)PICC-CRT 发生在置管开始前2 周内见,表1。其中无症状PICC-CRT 14 例,占56.00%(14/25),伴症状的11 例,其中上肢肿胀(5例)、局部触痛(3 例)、肿胀伴触痛及皮温升高(3例)。

表1 老年肺癌患者PICC-CRT 的发生时间及发生率(n=287)

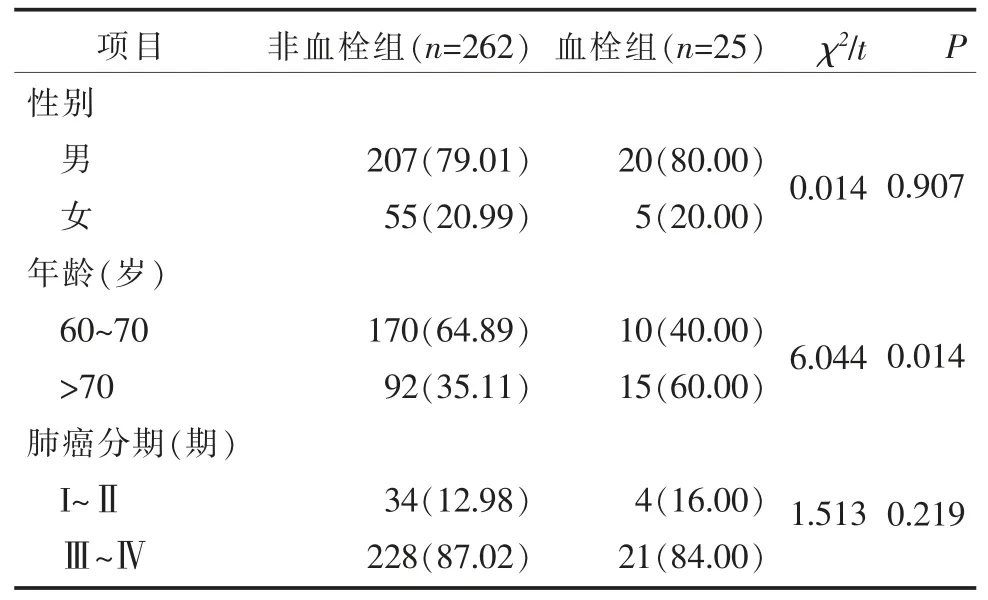

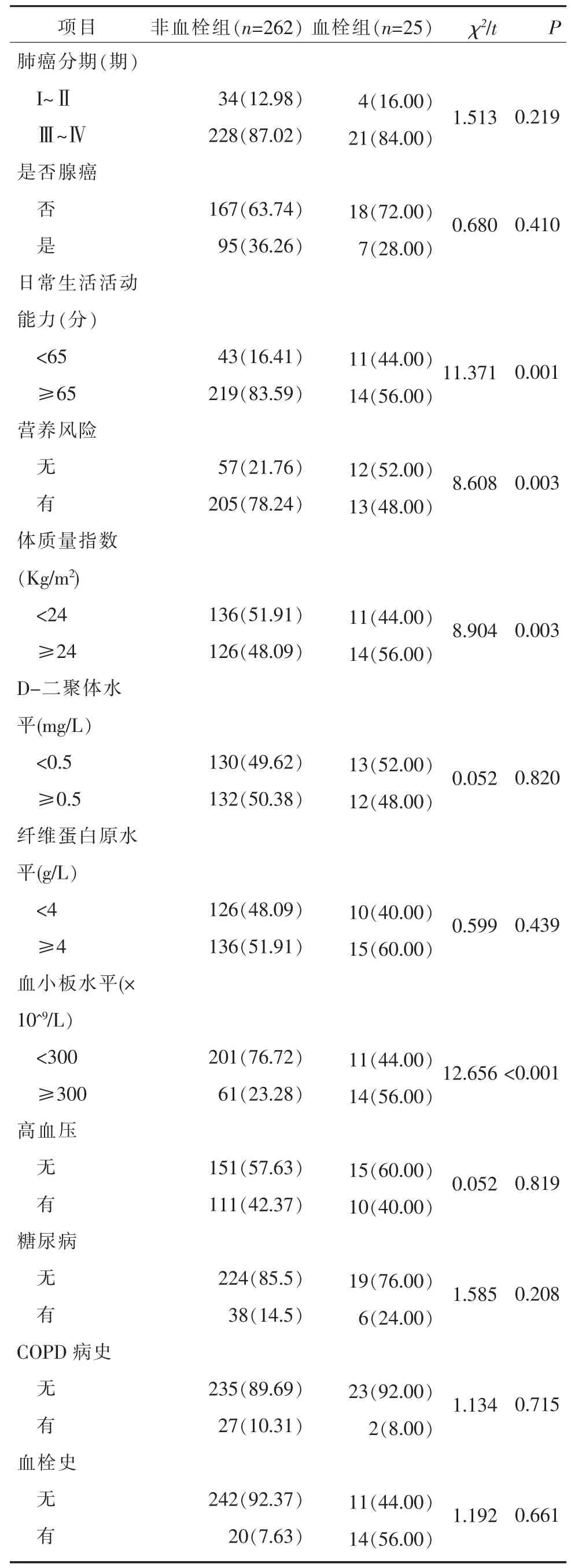

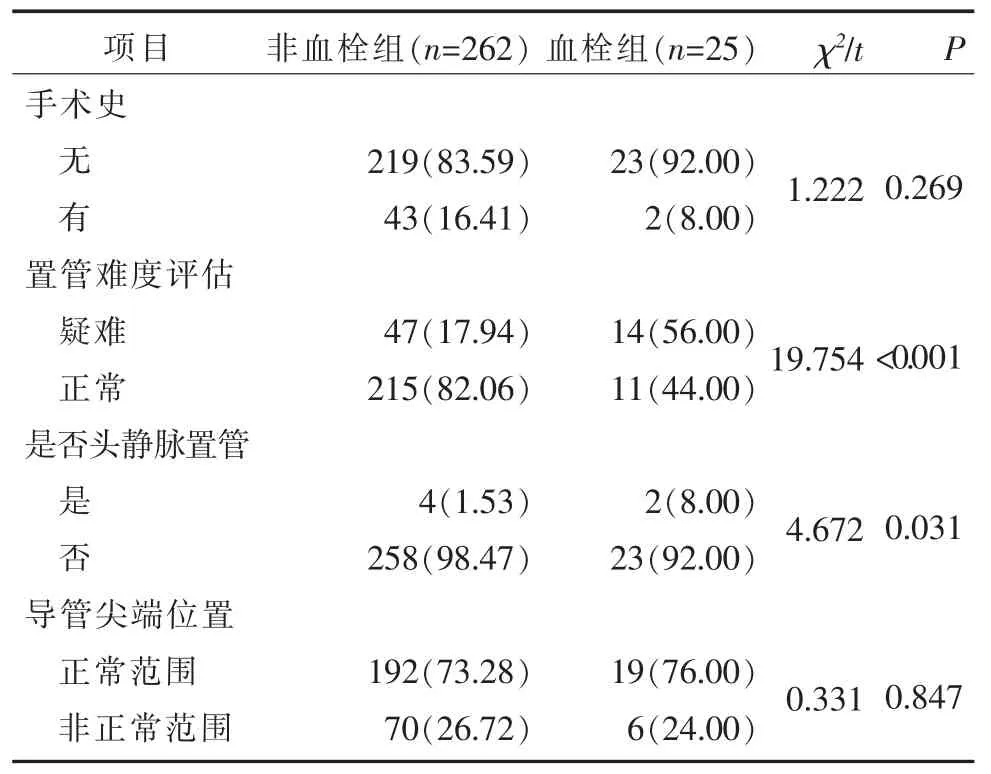

2.2 老年肺癌患者PICC-CRT 发生率的单因素分析

老年肺癌患者PICC-CRT 发生率的单因素分析见表2。由表2 可见,不同患者的年龄、日常生活活动能力、是否头静脉置管、营养风险、体质量指数、血小板水平、置管难度评估的PICC-CRT 发生率比较,差异有统计学意义(均P<0.05)。不同患者的性别、肺癌分期、是否腺癌、D-二聚体水平、纤维蛋白水平、导管尖端位置、高血压、糖尿病慢性阻塞性肺疾病 (chonic obstructive pulmonary disease,COPD)、血栓史和手术史比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

表2 老年肺癌患者发生PICC 相关静脉血栓率的单因素分析(n=287,n/%,±S)

表2 老年肺癌患者发生PICC 相关静脉血栓率的单因素分析(n=287,n/%,±S)

项目性别非血栓组(n=262)血栓组(n=25)χ2/t P男女207(79.01)55(20.99)20(80.00)5(20.00)0.0140.907年龄(岁)60~70>70肺癌分期(期)I~ⅡⅢ~Ⅳ170(64.89)92(35.11)10(40.00)15(60.00)6.0440.014 34(12.98)228(87.02)4(16.00)21(84.00)1.5130.219

(续表2)

表2 老年肺癌患者发生PICC 相关静脉血栓率的单因素分析(n=287,n/%,±S)

项目肺癌分期(期)I~ⅡⅢ~Ⅳ是否腺癌非血栓组(n=262)血栓组(n=25)χ2/t P 34(12.98)228(87.02)4(16.00)21(84.00)1.513 0.219否是167(63.74)95(36.26)18(72.00)7(28.00)0.680 0.410日常生活活动能力(分)<65≥65营养风险43(16.41)219(83.59)11(44.00)14(56.00)11.371 0.001无有57(21.76)205(78.24)12(52.00)13(48.00)8.608 0.003体质量指数(Kg/m2)<24≥24 D-二聚体水平(mg/L)<0.5≥0.5纤维蛋白原水平(g/L)<4≥4血小板水平(×10^9/L)<300≥300高血压136(51.91)126(48.09)11(44.00)14(56.00)8.904 0.003 130(49.62)132(50.38)13(52.00)12(48.00)0.052 0.820 126(48.09)136(51.91)10(40.00)15(60.00)0.599 0.439 201(76.72)61(23.28)11(44.00)14(56.00)12.656<0.001无有151(57.63)111(42.37)15(60.00)10(40.00)0.052 0.819糖尿病无有224(85.5)38(14.5)19(76.00)6(24.00)1.585 0.208 COPD 病史无有235(89.69)27(10.31)23(92.00)2(8.00)1.134 0.715血栓史无有242(92.37)20(7.63)11(44.00)14(56.00)1.192 0.661

(续表2)

表2 老年肺癌患者发生PICC 相关静脉血栓率的单因素分析(n=287,n/%,±S)

注:慢性阻塞性肺疾病(chonic obstructive pulmonary disease,COPD)

项目手术史非血栓组(n=262)血栓组(n=25)χ2/t P无有219(83.59)43(16.41)23(92.00)2(8.00)1.2220.269置管难度评估疑难正常是否头静脉置管47(17.94)215(82.06)14(56.00)11(44.00)19.754<0.001是否4(1.53)258(98.47)2(8.00)23(92.00)4.6720.031导管尖端位置正常范围非正常范围192(73.28)70(26.72)19(76.00)6(24.00)0.3310.847

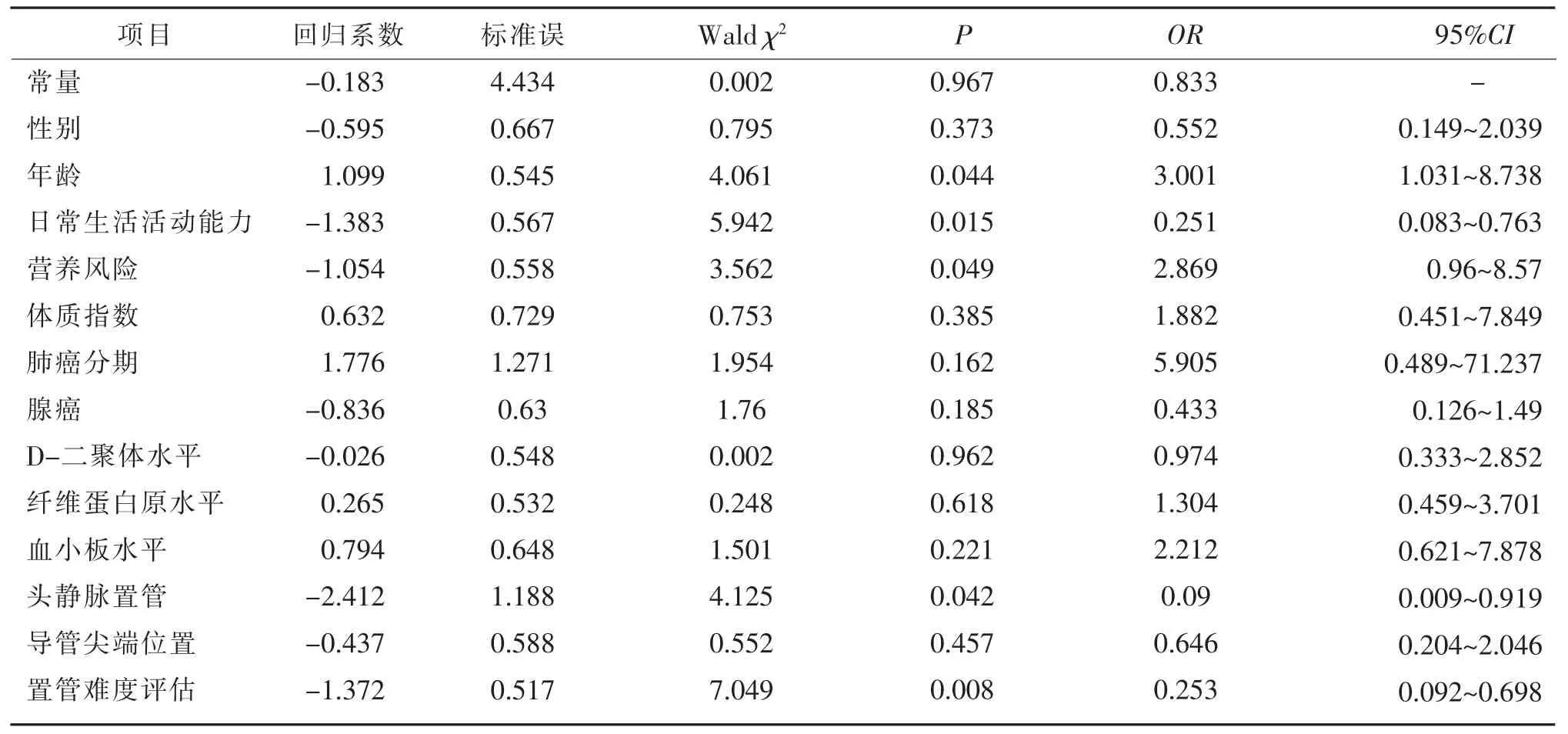

2.3 老年肺癌患者PICC-CRT 影响因素的Logistic回归分析

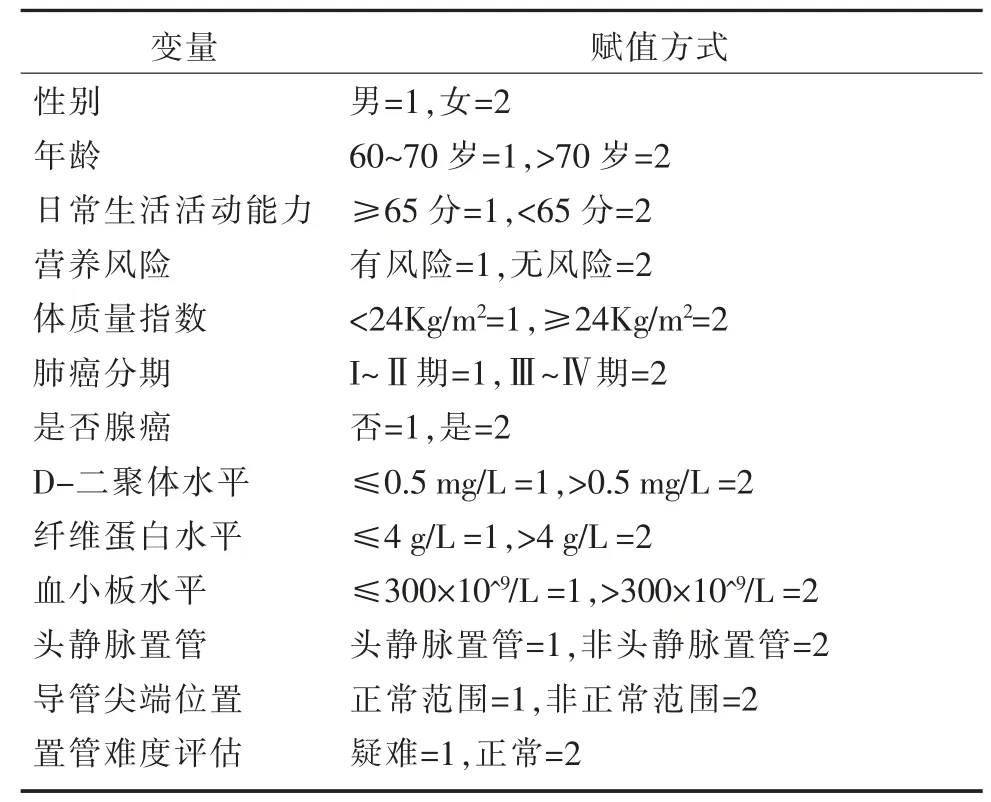

以患者留置PICC 期间是否发生PICC-CRT(是=0,否=1)为因变量,将单因素分析中有统计学意义的变量(年龄、日常生活活动能力、营养风险、体质量指数、血小板水平、置管难度评估、是否头静脉置管) 以及在文献回顾中有临床理论依据的风险因素(性别、肺癌分期、腺癌、D-二聚体水平、纤维蛋白水平、导管尖端位置[17-19])进行Logistic 回归分析,自变量赋值见表3。结果显示,高龄、日常活动能力差、存在营养风险、头静脉置管、置管评估为疑难是老年肺癌患者上肢PICC-CRT 的独立危险因素(均P<0.05),共同解释其33.8%的变异,见表4。

表3 自变量赋值

表4 老年肺癌患者发生PICC 相关性静脉血栓影响因素的Logisitic 回归分析(n=287)

3 讨论

3.1 老年肺癌患者PICC-CRT 发生情况分析

本研究287 例老年肺癌患者中发生PICC-CRT 25 例,占8.7%。刘芬[16]研究发现,老年住院患者PICC-CRT 的发生率达25%,发生时间中位数为35(13.52~107.51)d。吴文娟[20]研究发现,老年患者PICC-CRT 发生率10.41%,在置管后1个月内发生7 例(3.18%),置管1 个月后发生16例(7.23%)。本研究中老年肺癌患者PICC-CRT 发生率较其他研究[16,20]偏低,可能是由于刘芬[16]纳入的564 例老年住院患者中有521 例(92.38%,521/564)患者年龄都超过75 岁,而本研究中70 岁以上的患者107 例(37.28%,107/287)。高龄老年患者机体功能运行缓慢,血流速度慢,凝血功能较差,PICC-CRT发生率差异较大。本研究中既往有血栓史34 例(11.85%,34/287),刘芬[16]的研究中既往有血栓史病例占比18.1%,考虑既往发生血栓的患者血管内皮已受到损伤,或者自身具有血栓发生的高危因素,血液处于高凝状态,再次发生血栓的机率可能会增高。且当今医院较以往更重视患者留置PICC 相关性并发症,护士会对患者进行健康宣教,针对患者情况个性化采取相应预防措施,医生也会定期根据患者治疗用药及身体状况评估是否需要进行一次上肢静脉超声的检查,结合多项措施来降低PICC-CRT 等其他并发症的发生率;患者重视PICC 静脉导管的自我管理,感觉有不适会及时告知医护人员处理。随着当前穿刺技术、各种导管材质质量提升以及各种操作流程的越来越规范等原因,PICC-CRT的发生率可较以往研究低。

老年肺癌患者多伴有基础疾病,各器官功相对衰老,肿瘤疾病进展快,较难发现血栓,且大部分患者出现上肢肿胀、穿刺处有炎症等情况才行超声检查来排查,或患者需拔管或患者主动要求才进行超声检查,存在忽略无症状PICC-CRT 患者的情况,实际发生率可能比统计的数据高。本研究中发生PICCCRT 的25 例患者中有11 例伴有症状,14 例为无症状,无症状的PICC-CRT 发生率较有症状的更高[24],但无症状PICC-CRT 比较隐匿,需通过上肢静脉超声等辅助检查来确诊。本研究在11 例有症状的PICC-CRT 患者中有3 例出现置管侧上肢水肿触痛伴皮温升高,提示可能出现感染,细菌一旦随血液到达纤维隧道附近会被吞噬、包裹易形成血栓。因此,对于置管操作环境、日常PICC 维护均需严格遵守无菌原则,密切观察穿刺部位有无渗血、红肿、静脉炎等早期症状,患者自身也要注意保持身体清洁,避免贴膜受污染。

老年肺癌化疗患者已发生PICC-CRT52%(13/25)发生在置管后前2 W,70%(20/25)患者发生在置管后1 个月内,说明老年肺癌患者置管后1 个月内是PICC-CRT高发时间段,建议老年肺癌患者在置管后第2周至少进行一次超声检查。原因如下:置管初期血管内壁出现创伤,而老年患者机体功能处于衰退状态,血管愈合时间慢,易发生PICC-CRT;其次是患者在置入PICC 后行辅助静脉化疗,化疗药物作用于肿瘤细胞的过程中肿瘤细胞会释放大量活性物质使血液呈高凝状态;同时可能由于置管后内心紧张,减少活动导致血流速度减慢。因此,在置管前要做好患者健康教育,指导患者在置管后应早期采取合适的功能锻炼预防血栓的发生。可积极耐心与患者及家属沟通,解释PICC-CRT 可能的诱发因素,可通过典型案例、同伴经历分享等方式提高患者及家属对PICC-CRT 相关预防知识,通过互联网技术以科普视频、宣传册指导手册等形式向患者及家属讲解PICCCRT 的危害性及各种预防措施,缓解患者的置管后的不安与恐惧心理,定期随访,了解患者心理状况及身体情况,及时进行干预指导。

3.2 老年肺癌患者发生PICC-CRT 的危险因素分析

3.2.1 年龄 高龄是老年肺癌患者发生PICC-CRT的危险因素(P<0.05)。高龄肺癌患者血管相对老化,机体促凝血与抗凝血水平失衡,血液相对处于高凝状态。加之老年患者常合并多种疾病、病情复杂、病程相对长,潜在致栓因素较多[21]。要多关注老年高龄患者,当置入PICC 后要定期观察置管侧上肢肿胀情况、皮肤温度等,如有异常及时超声检查排除PICC-CRT 的发生。同时应注意加强宣教,告知老年患者及照顾者高龄作为PICC-CRT 的高危因素要引起重视,建议高龄患者置管后可定期根据医生指导进行上肢超声检查筛查。高龄患者免疫力弱,PICC 置管后不可避免地形成人体与外界的直接感染的一种渠道,免疫力弱的高龄患者易发生导管内感染。

3.2.2 日常生活活动能力差 本研究中日常生活活动能力得分越低、活动能力越差的老年肺癌患者PICC-CRT 发生率越高。日常生活活动能力差的老年肺癌患者活动能力减少,血液流动缓慢,血小板沿导管壁聚集,增加血栓形成风险。日常生活活动能力较好的患者活动度提高,可以促进血液循环,减少血液瘀滞,降低血栓素水平,改善纤溶系统,减少血栓形成[22]。由于肌肉力量减弱、多种疾病共存以及放化疗疲劳等作用导致老年患者活动能力受限甚至长时间卧床不起,肌肉活动作用减弱甚至消失导致静脉血液回流速度减缓和血液停留瘀滞,增加患者PICC-CRT 发生风险。研究显示[23],早期活动置管侧肢端、正常进行日常活动以及充足饮水能有效预防置管后深静脉血栓的形成。同理在PICC 置管后24h内开始做上肢运动,可增加静脉血流量,减少静脉血栓的形成。因此医护人员在患者置管后24h 内指导老年肺癌患者科学适度地运动锻炼,患者保持适当活动量的功能锻炼,尤其置管侧应定期功能锻炼,如手臂操、握拳运动等等,促进上肢血运循环[24]。对于活动能力受限的老年肺癌患者,医护人员或家属要定期协助患者进行功能锻炼。护理人员要定期评估患者活动能力,分析活动能力弱的原因,给予个性化干预,提高老年肺癌患者体能,增加活动能力,预防PICC-CRT 的发生。

3.2.3 有营养风险 本研究存在营养风险的老年肺癌患者PICC-CRT 发生率较高。营养是维持机体正常生命活动的物资基础,良好的营养状态有助于提升老年肿瘤患者化疗和治疗的耐受性,保证静脉化疗的顺利进行,对延长患者生存期及改善患者预后具有积极作用。营养不良作为肺癌患者常见的并发症,可能使患者凝血功能异常,造成患者高凝或出血。存在营养风险的患者预后往往较差,伴随癌因性疲乏,易出现乏力、食欲减退、活动量减少等,导致机体血流速度减慢,增加PICC-CRT 发生风险。研究发现[25-26],发生营养风险的老年人深静脉血栓形成的发生率高,PICC-CRT 也属于深静脉血栓的一种。老年肿瘤化疗患者本身生理性改变,如嗅觉和味觉障碍可导致食欲下降,严重呕吐、剧烈咳嗽以及自身的其他疾病和化疗药物副作用加重营养不良。严重营养不良可影响机体凝血和抗凝血成份的合成,增加血液黏稠度,增加静脉血栓形成的可能。因此要注重评估老年肺癌患者的营养状况,定期进行营养风险筛查,当评估患者存在营养风险时,应及时遵医嘱进行饮食指导和营养干预,鼓励患者多进食高蛋白、高维生素易吸收易消化的食物,必要时行肠内肠外营养干预。

3.2.4 头静脉置管 本研究中头静脉置管是老年肺癌患者PICC-CRT 发生率的危险因素(P<0.05)。高龄患者发生PICC-CRT 中头静脉置管的占比37.50%(6/16)[27]。临床中置管静脉首选粗、直、简单易行、容易固定且避开神经及动脉的血管。头静脉的解剖结构是由下至上逐渐变细,分支多,静脉瓣较多,走行弯曲,汇入中心静脉的角度小,增加置管难度及反复送管的次数,容易损伤血管内膜而发生机械性静脉炎,增加PICC-CRT 的发生率。贵要静脉血管粗、位置深,上臂伸展90°时,贵要静脉、腋静脉、锁骨下静脉都是一条线,便于操作,穿刺进针时成功率高,维护也较方便。2021 年美国静脉输液指南[28]推荐,贵要静脉为置管的最优先选择。在PICC 置管前,护理人员充分掌握血管解剖结构,全面评估患者血管条件,尽量避免选择头静脉置管。

3.2.5 置管难度评估 本研究中置管评估为疑难的老年肺癌患者血管条件差,穿刺难度高,操作者置管过程不够顺利,后期患者发生PICC-CRT 的风险大。老年患者基础疾病多,血管老化,血管弹性减弱、脆性增加,加上皮肤松弛,血管不易固定,因此置管难度相对大。操作者在每次置管结束后会根据从穿刺进针到置管结束的总时长、患者血管条件、穿刺次数、患者配合程度等情况进行操作难易程度评估。操作者评定为患者为疑难血管,一次性穿刺成功率不高,可能花费时间相对较长,置管导丝留置在血管内时间延长,反复穿刺可能给血管内壁造成更大损害,加大血栓发生风险[16]。置管过程中穿刺的次数越多,发生PICC-CRT 的风险越大。研究显示[29],PICC 的置管次数为1 次时,PICC-CRT 的发生率为23.3%,当多次置管时,PICC-CRT的发生率为可高达38.0%。老年肺癌患者置管过程中出现阻力的时机可能发生在穿刺进针时、送导丝、撤去导丝送导管鞘、经导管鞘送导管等过程,也可能由于患者血管畸形,导丝或导管送不过去,甚至出现导丝或导管异位的情况,导致置管时间延长,反复送管同时增加暴力送管的可能,加重血管内膜的损伤引发PICC-CRT。因此,操作者在置管前对老年患者进行综合评估也非常重要,需充分评估患者血管条件、选择最合适血管。同时操作者应定期进行专业技能提升,不断提高自身业务水平,克服各种疑难血管,重视留置PICC 的操作过程是否顺畅,尽量减少穿刺置管时间。

4 结论

综上所述,老年肺癌患者PICC-CRT 影响癌症治疗,甚至威胁生命健康,临床医护人员应予以重视,注重置管前后的评估,降低其发生率,提升患者生命质量。高龄、日常生活动能力差、营养风险差、头静脉置管和置管评估为疑难的老年肺癌患者上肢发生PICC-CRT 的高危因素。早期识别老年肺癌化疗患者发生上肢PICC-CRT 的高危因素,尽早采取有效的针对性防治措施。积极探索制定个体化护理方案,构建规范合理有效的预防老年肺癌化疗患者PICC-CRT 护理预防方案。