基于国家专利数据库治疗甲状腺功能亢进症的中药配伍规律数据挖掘研究

张天朗,薛俊良,郑容,姜鑫,万晓刚

1.广州中医药大学第一临床医学院,广东 广州 510405;2.广州中医药大学第一附属医院,广东 广州510405

甲状腺功能亢进症(简称甲亢)是指甲状腺腺体本身产生甲状腺激素过多而引起的甲状腺毒症[1],发病后患者多见甲状腺肿、眼睑水肿同时伴有心悸、汗出、进食增多、体质量下降等临床表现[2]。一项调查显示,我国31 个省市自治区甲状腺功能异常的患病率高达15.17%,且年发病率日益增长[3]。目前临床上治疗甲亢以西医药物治疗为主,包括甲巯咪唑和丙硫氧嘧啶,用药后可有效的对患者的免疫功能进行调节,并可抑制甲状腺中过氧化物酶的生物活性[4]。但常规的药物治疗所需疗程长、副作用多、易复发,而中医药在改善症状及降低复发率上有明显的优势,且不良反应较少[5]。国家专利数据库中与甲亢相关的方剂与中成药发明,其有效性均已进行了现代实验室实验乃至临床实践的验证,故本研究通过对国家专利数据库中治疗甲亢的中药复方专利进行数据挖掘,分析其用药及辨证规律,以冀为现代中医临床及新药研发提供思路上的参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源与检索方法方剂数据来源于中华人民共和国国家知识产权局专利数据库。进入国家专利数据库专利检索及分析界面,运用高级检索功能检索治疗甲状腺疾病的中成药或方剂发明,检索时间范围为建库至2022 年10 月27日,制定检索式为:发明名称=(甲状腺)AND 摘要=(中医OR 中药OR方剂OR 草药OR 中成药),共检索得专利607 条。

1.2 数据筛选标准纳入标准:专利适应证为甲亢;专利方剂内容为具体中药组成,包括少数民族药;专利可包含治疗甲亢含中药萃取物专利。排除标准:方剂剂型不同但中药组成重复的专利;中药组成描述不完整的专利。

1.3 数据规范及录入药物名称、性味、归经规范优先参照2020 年版《中华人民共和国药典》[6],如“生地”更改为“地黄”,“元参”更改为“玄参”,“苏罗子”更改为“娑罗子”,“山慈姑”更改为“山慈菇”等。如《中华人民共和国药典》未收载,则按照《中华本草》[7]规范。按照双盲录入原则进行录入并校对,控制2 次数据结果相异率在1%以下。

1.4 数据分析运用IBM SPSS Statistics 26 进行药物系统聚类分析,借助IBM SPSS Modeler 18.0 软件建模后实施频数统计和Apriori 关联规则分析。

2 结果

2.1 一般资料根据筛选条件,符合纳入治疗甲亢中药复方专利共91项,涉及中草药物318 味。其中,单项复方专利药物最多44味,最少5 味。

2.2 单味高频药物见表1。在91 项治疗甲亢中药复方专利中,高频(频次≥30 次)的单味药共有5 味:夏枯草(45次,49.45%),柴胡(34次,37.36%),浙贝母(33次,36.26%),昆布(33次,35.16%),海藻(30次,32.97%);频次在20~29 之间的8 味。

表1 单味高频药物(频次≥20 次)

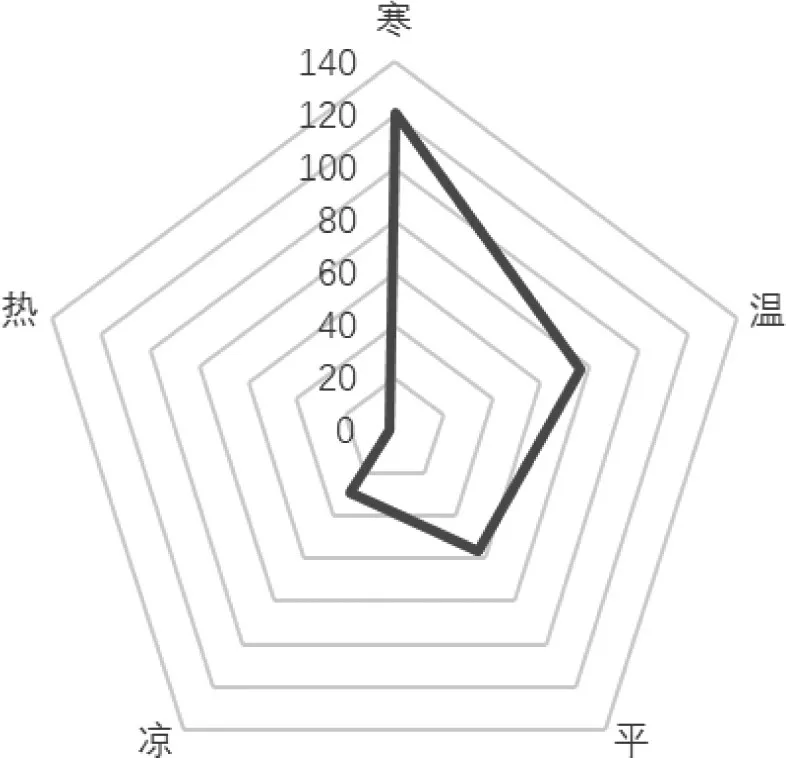

2.3 药性分析见表2、图1。纳入的318 味药物中,剔除未在《中华人民共和国药典》及《中华本草》完整记录性味归经的药物35味,将剩余283 味药物进行药性味归经分析。在283 味药物中,以寒性频次最高,达121 次;温性、平性次之。热性药频次最低,仅有2 次。占比从高到低依次为:寒性药占42.76%,温性药占26.86%,平性药占19.79%,凉性药占10.25%,热性药占0.71%。

图1 药性分析

表2 药性分析

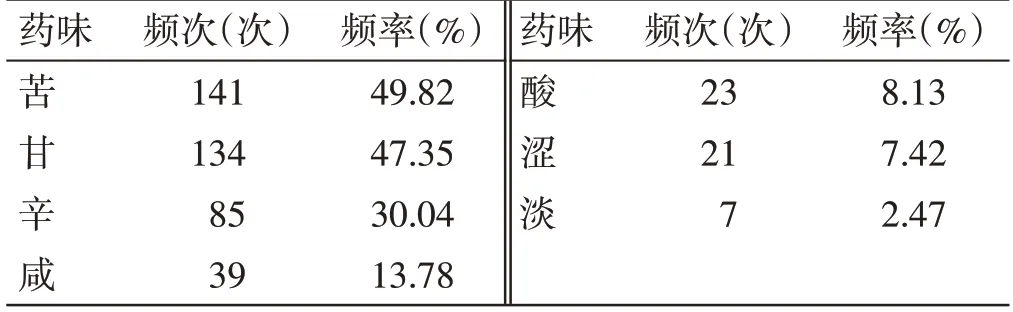

2.4 药味分析见表3、图2。在283 味药物中,以苦味药频次最高,达141 次;甘味、辛味次之。淡味药频次最低,仅有7 次。占比从高到低依次为:苦味药占49.82%,甘味药占47.35%,辛味药占30.04%,咸味药占13.78%,酸味药占8.13%,涩味药占7.42%,淡味药占2.47%。

图2 药味分析

表3 药味分析

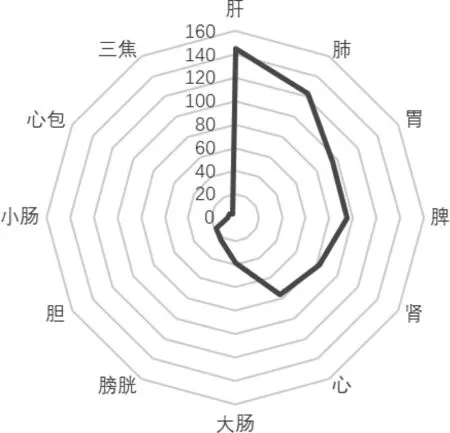

2.5 药物归经分析见表4、图3。在283 味药物中,以归于肝经、肺经为主,分别占51.24%和43.46%;其次为胃经、脾经、肾经、心经,分别占33.92%、33.57%、28.98%和26.86%;最后是大肠经(13.78%)、膀胱经(8.13%)、胆经(6.71%)、小肠经(2.47%)、心包经(2.21%)及三焦经(1.41%)。

图3 药物归经分析

表4 药物归经分析

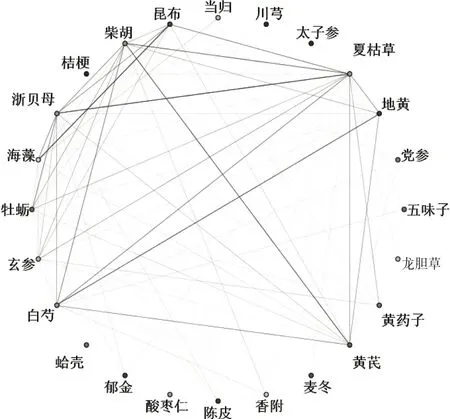

2.6 药物关联规则分析见表5、图4。将基于Apriori 算法对高频药物进行关联规则分析,设置最小支持度阈值为12%,置信度80%,最大前项数为2,按支持度由高到低进行排序,得到药物9组,并绘制关联规则web 可视化。

图4 药物关联规则分析

表5 药物关联规则分析

2.7 高频药物聚类分析见表6、图5。对高频药物运用组间连接聚类分析法,共得到4 类药物组合。

图5 高频药物聚类分析

表6 高频药物聚类分析(频次≥20)

3 讨论

在中医古籍中并未对甲亢的病名有明确的记载,仅见相应症状的描述,如《诸病源候论》中言:“初作与瘿核相似,而当颈下也,皮宽不急,垂捶捶然是也。”《中医内科学》中定义瘿病是“以颈前喉结两旁结块肿大为主要临床特征的一类疾病”,甲亢归属瘿病范畴[8],《中医临床诊疗术语》称甲亢为“瘿气”,是以颈前肿大,善饥、消瘦,烦躁,心悸,容易激动,畏热、多汗,伴见手颤、突眼等为特征的瘿病[9],病机多以“气”“痰”“火”“瘀”为主,与“阴虚”关系密切,其病位与肝关系密切,又与心、脾相关[10]。有研究表明,在甲亢患者中,女性以气郁质居多,男性以阴虚质居多[11],故临床辨证论治需辨清虚实,对症下药。

本研究通过药物的频次统计发现,高频药有夏枯草(45次,49.45%),柴胡(34次,37.36%),浙贝母(33次,36.26%),昆布(33次,35.16%),海藻(30次,32.97%)等。夏枯草味辛、苦,性寒,具有清肝泻火、明目、散结消肿等功效,是治疗瘿瘤、瘰疬、痰核等疾病的常用药;而柴胡味苦,性平,功能和解表里,疏肝解郁,升阳举陷,退热截疟;《杂病源流犀烛·卷二十六·颈项病源流》中言:“瘿瘤者,气血凝滞……其症皆隶五脏,其原皆由肝火。”柴胡、夏枯草兼具清热、疏肝之用,契合甲亢的病机。浙贝母味苦性寒,功能清热化痰,解毒散结消痈;昆布味咸性寒,功能消痰软坚,利水退肿;海藻味苦咸,性寒,功能消痰软坚散结,利水消肿。

从药物性味归经看,在283 味药中,药性以寒为主(42.76%),药味以苦(49.82%)、甘(47.35%)、辛(30.04%)为主,归经以肝经(51.24%)最多,其次是肺经(43.46%)、胃经(33.92%)、脾经(33.57%)。有研究发现,甲亢最常见的中医证型是气阴两虚证、阴虚火旺证、心肝火旺证[11],以寒性的药物对治火热之证,以辛味药和苦味药辛开苦降,通畅气机,配合甘味药补益气阴,扶正与祛邪并重,符合甲亢的病机特点。此外,除了顾护脾胃、疏肝理气,归经分析还发现归肺经的药物频率也很高。瘿病本应与肝、心、脾关系密切,为何肺经药的频率亦高?手太阴肺经“上出缺盆,循喉咙”,且肺主气,《证治汇补》有言“肺为贮痰之器”。其中高频的药物有柴胡、浙贝母、玄参、黄药子、陈皮等,这些药物均以理气化痰为主,故归于肺经,但亦与瘿病的病机关系紧密。

聚类分析得到4 类药物。第1 类:白芍、地黄、柴胡、黄芪、夏枯草、浙贝母、牡蛎,此类方药组成近似于愈瘿片Ⅱ号[12](芍药、生地黄、生牡蛎、夏枯草、黄芪、丹参、鳖甲、山药),郭宝荣等[12]对其临床研究发现,愈瘿片能显著降低总三碘甲状腺原氨酸(TT3)、总甲状腺素(TT4)、游离三碘甲腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、甲状腺微粒体抗体(TMAb)、抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)和良性调节环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸鸟苷(cGMP)水平。这类药物中,地黄配白芍既能清热凉血,又能活血养血。柴胡即有配合黄芪补气升阳之用,又能疏肝解郁,中医理论认为,瘿病本因肝气郁结,木郁克土,则导致脾失健运而生痰,《金匮要略》言“见肝之病知肝传脾”,柴胡配黄芪正是这一理论的体现;此外浙贝母、牡蛎是出自《医学心悟》消瘰丸,功能化痰软坚散结;夏枯草在临床常用于治疗甲状腺疾病,中科院院士仝小林教授提出消瘰丸加用大剂量夏枯草,可以治疗甲亢、桥本氏甲状腺炎、甲状腺结节等甲状腺相关疾病合并糖尿病者[13-14],有临床指南明确夏枯草制剂联合甲巯咪唑在辅助增效改善甲状腺相关抗体水平,并能改善甲状腺肿大、突眼、高代谢症状群等方面[15]。七药合用功能疏肝、理气、清热、化痰、散结、补气,攻补兼施,完整契合了甲亢“气”“痰”“火”“瘀”和“阴虚”的病机,可作为用于治疗甲亢的一个基础方。第2 类:陈皮、香附,两味药均是理气药,且陈皮除能理气还兼能燥湿化痰,二者合用切中甲亢“痰”“气”的病机。《证治汇补》中言:“行则为液,聚则为痰。”气化不利则津液不得宣通,聚而成痰,痰气凝结于颈前,则成瘿病。陈皮配香附痰气兼治,气顺则痰不生,痰去则气亦顺。香附配伍陈皮治疗桥本甲状腺炎、亚急性甲状腺炎,为湖北中医药大学陈如泉教授气滞型甲肿的有效组合[16]。第3类:昆布、海藻,两药合方见于《广济方》昆布丸,用治“气瘿,胸膈满塞,咽喉颈项渐粗”,而在治疗瘿病的名方如海藻玉壶汤、四海舒郁丸等都可见此药对。昆布、海藻作为高含碘中药,治疗瘿病历史悠久,早在《神农本草经》中便提到海藻“主瘿瘤气,颈下核”,《嘉祐本草》论述昆布“去瘿行水,下气化痰”。有研究表明,两者合用对治疗Graves 病引起的甲亢具有起效快、副作用小的特点[17]。第4 类:玄参、黄药子,玄参味甘苦咸,性微寒,功能清热凉血,滋阴降火,解毒散结,《名医别录》言其能“散颈下核痈肿”,《药性论》言其能“散瘤瘿瘰疬”;黄药子味苦辛,性凉,功能解毒消肿,化痰散结,凉血止血,最早载于孙思邈的《千金月令》,《本草纲目》中言其能“凉血降火、消瘿解毒”。现代医学发现,免疫功能异常或免疫缺陷会导致甲亢的发生[18],而在动物实验中,玄参不但能降低Graves 病甲亢小鼠血清促甲状腺素受体抗体水平,还能抑制甲状腺滤泡上皮细胞对胶质的胞吞作用,同时改善甲肿症状效果明显[19]。现代药理学发现,黄药子能有效调节甲状腺功能、抑制甲状腺结节甚至缩小结节[20],然而黄药子长期大量服用易导致肝损害[21],临床使用需谨慎。

综上所述,本研究通过利用数据挖掘技术,揭示了中药复方专利治疗甲亢有一定用药规律可循,其中药治疗应紧扣“气”“痰”“火”“瘀”的病机特点,扶正与祛邪并重。本研究通过聚类分析得出1 个治疗甲亢的基础方(白芍、地黄、柴胡、黄芪、夏枯草、浙贝母、牡蛎)和3 个基础药对(陈皮-香附、昆布-海藻、玄参-黄药子),以冀为现代中医临床和新药研发提供参考依据。因复方专利内容参差,本研究并未对药物的具体剂量、功效及专利对治的证型进行统计分析,可能导致研究的局限性,应与临床实际情况相互参照应用。此外,本研究的结论是以统计学方式得出的结论,而中医论治重在整体观和辨证论治,故本研究结论仅供临床用药思路的参考,不应视作用药之捷径。后期研究应从临床实践的角度出发,验证以上结论的可行性,以冀为甲状腺功能亢进证的新药研发及中医治疗提供更有证据的思路参考。