周恩来的外语素养

王浩

周恩来一贯重视外语的学习和应用。他通晓外语学习的内在规律,能阅读英语、法语、日语、俄语、德语等多种语言的文献并与外宾口头交流。周恩来年轻时曾到很多国家留学,新中国成立后长期分管外交。丰富的留学经历和外交实践,使他对这些国家的语言有着更为深刻的了解。

英语学习时间最久

周恩来具有良好的英语素养。1913年春,周恩来随伯父周贻赓搬到天津,在大泽英文补习学校学习了三个多月的英文,此后考取南开学校。南开学校是仿照欧美近代教育制度开办的,学制四年,在当时实行较为开放的中西化结合的教育体制。全校教育课程中除国文外全部使用外文教材又聘请外籍教师授课。主科有国文、英文、数学,英文课每周有十小时。从二年级起,除国文和中国史地外,各科都用英文课本;三年级起,就要求学生阅读英文原著小说。周恩来刚入南开学校时,“喜欢能说理的东西,不喜欢死记的东西,如化学、英文”,国文成绩“早露头角”而“英文非佳”。为了攻克这一难关,周恩来每天早晨起床后,将洗漱和吃早饭之外的时间以及中午和下午的课余时间全部用来学习英文。经发奋攻读,很快赶上,各科成绩均优。1917年周恩来自南开学校毕业,获国文最佳奖,并代表毕业同学致答辞,以平均分数89.72分的成绩毕业。《毕业同学录》中这样评价周恩来:“毕业成绩仍属最优”。虽然评语中没有提到英文水平,但是既然毕业成绩“最优”,由此可见周恩来的英文底子应当是相当扎实的。

周恩来的英语阅读能力强,基础扎实,有很强的理解能力。他始终坚持良好的阅读习惯,勤于阅读,善于精读。1918年3月9日,周恩来在留日期间的日记写道,“下午往东京堂购英文书数种”。1918年4月3日他在日记中写道:“阅英文报,得知日政府又提二十条于中国矣!”在日本经常阅读英文书报,可见其英语水平高于日语。他怀着“愿相会于中华腾飞世界时”的美好愿望,如饥似渴地博览群书,包括《社会主义神髓》《资本论》《震动环球的十日》《社会问题研究》《贫乏物语》等书,初识马克思主义的唯物史观、资本论、阶级斗争学说等,倍感欣喜。1920年11月,为了寻求真理,周恩来又赴欧洲求学。1921年2月23日,周恩来在写给表兄陈式周的信中说,“弟本拙于语言的天才,乃不自量,习英文,习日文,不足,又习法文,将来成就,殊难期望。惟弟所敢自信者,学外国文有两道:一求多读,一求多谈,弟则志在多读耳”。在那时,欧洲各国共产主义运动高涨。周恩来抓住马克思主义学说得到充分传播的有利条件,研读了英文版《共产党宣言》《国家与革命》等大量经典著作,订购多份英法等国的共产党机关报。对于这段经历,周恩来后来回忆说:“在国内曾看到《共产党宣言》,在法国又开始读到《阶级斗争》(考茨基)与《共产主义宣言》,这些著作对我影响很大”“所以很短时间内,即转变到马克思的唯物主义了”。周恩来阅读英文书报的习惯一直保持到新中国成立后。我们在一些影视资料中看到,周恩来戴着眼镜,手捧英文报纸,认真读报的样子。这些都足以说明,周恩来的英语阅读水平确实不错。

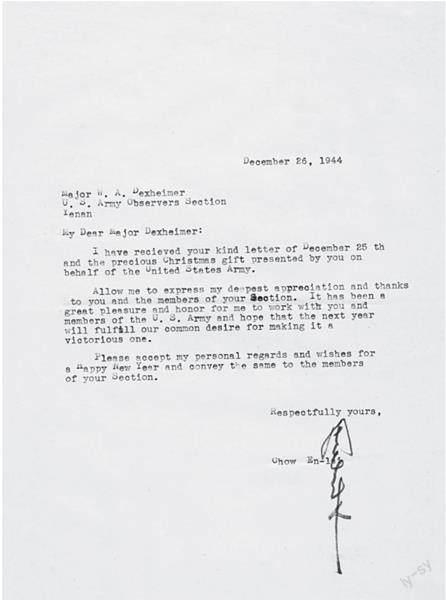

周恩来签名的英文信

周恩来的英语听力水平也相当高。亨利·基辛格在回忆录《白宫岁月》中这样描写周恩来:“他听英语时,不必等到翻译,脸上的笑容和表示理解的表情,很清楚地表示他是听得懂英语的;他警觉性极高,令人一见到就感觉得到……所以在他听完翻译之前,就已经知道我所说的意思了,这是一点也不奇怪的。他偶尔还纠正翻译的译文,使之能够更精确地表达他的思想及各种差别细微的词义。”伯纳德·蒙哥马利在回忆录中评价他与周恩来的会谈,通常是他提出一个问题,周恩来做回答,颇有点“答记者问”的味道。周恩来的英语听力和警觉性在1972年1月与美国总统特使亚历山大·黑格会谈时表现得淋漓尽致。当时黑格在会谈中提到苏联威胁的时候说“the U.S. government is concerned about the viability of China”。黑格走了以后,周恩来立即安排外交部找来各种版本的韦伯斯特、牛津大辞典查“viability”这个词的意思是什么。查了之后确实是“生存能力”的意思,周恩来再次会见黑格时,就当面指出黑格上次用词不当,用这种词中国不能接受,因为中国不需要别人关心自己的“生存能力”。1972年2月,美国总统尼克松访华举行答谢宴会,尼克松说中美之间的距离很近,才1.7万英里,当时外交部的同志将它翻译成1700英里。只有周恩来听出来了,他抬起头来对译员说:“太近了点吧?”

周恩来能够和外国人流利交流。1934年12月,在黎平召开政治局会议之后,周恩来把会议决定的译文稿送给因病未参会的李德。李德大发脾气,质问周恩来,为什么改变他的决定?周恩来的警卫员范金标目睹了这一幕。范金标1978年回忆说:“这是一个晚上,两人用英语对话,吵得很厉害。”1936年6月,美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中记述:这时突然出现了一个清瘦的青年军官,用温和文雅的口气向我招呼:“哈,你想找什么人吗?”他是用英语讲的!我马上知道他就是周恩来。他讲英语有点迟缓,但相当准确。周恩来说道:“我已经有五六年没说英语了。我们知道你不是共产主义者,这对于我们是没有关系的。任何一个新闻记者要来苏区访问,我们都是欢迎的。不允许新闻记者到苏区来的,不是我们,是國民党。你见到什么,都可以报道,我们会给你一切帮助来考察苏区。”1937年6月,美国学者托马斯·毕森在延安记录到:周恩来在采访开始时,提出想与毕森他们练习一下长久不用的英文。令毕森惊讶的是,周恩来竟然可以用英文和他们做一些交谈。美国汉学家欧文·拉铁摩尔在《中国回忆录》一书中写道:周恩来第一次到我这里来,是只身一人,连个翻译都没带。而由官方派给我的翻译兼秘书薛保桥(音)先生也很得体地离开客厅,留下我们两人单独谈话。当时,周给我留下与众不同的印象,他对外部世界的理解相当透彻。美国驻重庆的外交官约翰·S·谢伟思这样回忆周恩来,“他试图使我们赞同他和他的党对中国和世界的看法,他对这些看法是深信不疑的。他靠着冷静和说理、清晰的措辞、温和的谈话、广博的历史和世界知识让人理解他。”新中国成立后,周恩来会见外宾时恪守国格,较少讲外语。基辛格在《白宫岁月》还回忆到:周恩来讲话时不用提纲,并且很少带他的助手参加讨论。他讲话很有逻辑,完全使人信服。为了加强话语的分量,他有时还降低声音,或点头以示强调。

周恩来的英文写作也达到较高水平。他青年时期即以能文而著称。他经常给外国记者或朋友写英文书信。《周恩来书信选集》收集的英文信包括:20世纪40年代,致帕特里克·杰伊·赫尔利写的《为了中国的抗战民主与团结》、致塞尔温·克拉克夫人《继续为中英人民的友谊作出贡献》、致史迪威夫人《悼念史迪威将军》、致安娜·路易斯·斯特朗《中国人民一位真正的朋友》、致莫里斯·刘易斯《请阅关于黄河问题的声明》等。1944年12月26日,周恩来写给美军延安观察团的成员之一戴斯汉姆少校的一封信,翻译成中文是:亲爱的戴斯汉姆少校!我不胜感激你12月25日代表美国陆军送来的热情来信和珍贵的圣诞礼物。请允许我在此深表谢意。我很荣幸能够与你和你们美国陆军的同事一起工作。未来的一年里,希望我们的共同愿望能够得到实现、取得更大胜利。请接受我个人给予你和你的同事们的最良好祝愿!敬上!周恩来。此信对于增进了解抗战时期美国和中共双方的斗争与合作的复杂性具有相当价值,同时也展现了周恩来的英文风格与水平。毕竟,英文高级写作是需要真正做到文法通顺,用词造句准确、贴切,有说服力、礼貌且机智,具有很强的政策性和原则性。

周恩来的英文翻译能力强。他要求外交翻译“完整准确,通顺易懂”,主张吃透讲话(或文件)精神才能译好。这方面的例子有很多。1950年10月,周恩来在会见印度驻华大使潘尼迦之前,与翻译人员多次探讨“管”如何表达最合适。是dispatch troops(出兵)还是使用march army(派兵)抑或armed intervention(武力干涉)?最后经过再三斟酌,确定使用Take the matter in our hands!(这个问题我们决定)这个表述。这句简单的话语不仅表达出中方的态度,也蕴含着强大的力量。此次事件体现了周恩来对待工作的严谨态度,也确实反映出他对于英语的深入研究学习,更展现了领导风范以及一个崛起大国的责任和担当。1952年,外交部组织外国驻华使节看电影,周恩来亲自选了《梁山伯与祝英台》,还通过秘书打电话到翻译室,片名不要直译,建议译成“中国的罗密欧与朱丽叶的故事”。还有一个例子,就是“毛泽东思想”怎么译成外语?开始外交部专家译为“MaoTsetungs Thought(当时还没用汉语拼音)”,即“毛泽东的思想”。大家讨论得很热闹,却没抓住要害。最后请示周恩来,周恩来一针见血地指出:毛泽东思想不是毛泽东一个人的发明创造,而是中国革命经验的总结,是以毛泽东为代表的革命领导人集体智慧的结晶,因此译为MaoTsetung Thought为好。后来,中文人名地名一律用汉语拼音表述,“毛泽东”三个字改为汉语拼音。为了保证译文的准确性、思想性和政治性,《毛泽东选集》英文版、法文版中有争议或者没有确切把握的译文,均请周恩来审定。

日语阅读流畅

日语是周恩来早年留学日本所学,虽不常用,但亦能听懂并保持进行交流的水平,基本听说读写能力是具备的。1917年7月,周恩来抱着“为中华崛起而读书”的信念赴日留学,在日本东京神田区东亚高等预备学校专门补习过日语,准备报考东京高等师范学校和东京第一高等学校。他很快就基本上掌握了日文文法,开始阅读报纸和日文的各种中等程度的教科書、参考书。1917年12月22日,周恩来在写给陈颂言的信中说,“弟现预备日文,无大困难。”1918年,周恩来在日记中写道,“上课毕,阅日报,载日本国会事有感。今天早晨看《朝日新闻》上登着日本昨日国会开会的事情,各党派质问的情状,寺内内阁同着各大臣演说的事情,我心中颇觉有个大感触”“晨六钟半起,读书一小时,出外购报,归复读”“早起观报,整理书籍”。周恩来每天都看一个多小时的日文报纸,有不少手谈、笔谈的经历。在日本留学期间,周恩来还特别注意同日本人民的交往。他曾“归来与保田君谈,日、英语杂进”。1918年7月29日,周恩来在车上遇见了在东京函馆商业学校任教的元木省吾,两人进行了友好交谈。元木省吾在当天的日记中写道:“我和坐在对面的那个留学生周恩来叙谈了日本文学和支那文学的情况,他是来日本留学的青年,他日语讲得很好,也有不懂的地方。”周恩来在日本的学习并不算顺利。后来周恩来回顾日本经历,曾说自己是不成才的学生。他在日记中写道“我想我现在已经来了四个多月了,日文、日语一点儿长进还没有。眼见着高师考试快到了,要再不加紧用功,不要(说)没有丝毫取的望,就是下场的望,恐怕也没了。算计时候仅仅剩一个多月了,种种的科学全都要考。虽说是从前学过,但全是英文的。如今用着这日文的本子,一切名词还要重新记起来。”他在1918年3月和7月两次日文考试成绩都不理想,未能达到升学的目的。3月4日至6日进行了日语等八科的笔试,还进行了口试,由于他的日语没有过关,结果没有考取。这对他自然是个不小的打击。考试结束后,他准备全力以赴投入报考东京第一高等学校,计划每天读书13个半小时,休息和其他事3个半小时,睡眠7个小时。然而,正在这时一场反帝爱国的拒约运动兴起了,相应地改变了周恩来在日本的留学生涯。当时国内热血青年们酝酿反对段祺瑞政府卖国的热潮一浪高过一浪,正处于伟大的五四运动的前夕,加之天津又传来南开将办大学的消息,于是,周恩来就决定回国了。周恩来在日记中说:“我但期望我的‘思‘学‘行三者,能顺着进化的轨道、自然的妙理去向前走。”

后来在外交等很多场合,周恩来的日语所学发挥了作用。比如在1955年,周恩来和高碕达之助先后两次进行了秘密会见,这是战后中日政府间的第一次接触,开辟了中日贸易乃至邦交正常化的道路。谈话中有一个小插曲。高碕的翻译冈田晃把“日本被美国占领”误译为“被美国领导”,廖承志马上用日语指出:“刚才企划厅长官说的是‘被占领啊”。翻译向高碕进行解释。周恩来听懂他们用日语交谈,马上说:“我明白了,我想,日本国民要求独立的心情将对政府产生影响,日本一定会从半占领的状态下摆脱出来。”多年以后这位翻译回顾这件事情时说:“周恩来有意避开了敏感的‘被美国占领的谈话,含混地说:‘日本处在半占领状态。从周总理这巧妙的含混用词中,可以看出他照顾日本情绪的良苦用心,也表现出他那准确的判断力,他清楚地看到日本的将来。”1961年3月,周恩来接见日本优秀乒乓球运动员松崎君代时,用日语向她表示问候。神采奕奕的周恩来给松崎君代留下了深刻的印象。日本评论家松冈洋子曾回忆起周恩来总理在北京人民大会堂用日语说“晚安”,来欢迎“在基地斗争的日本妇女代表团”一行。此外,1956年周恩来在会见日本外宾时还曾说:“我看,就照国民外交的方式做下去,日本团体来得更多,我们的团体也多去,把两国间要做的事情都做了,最后只剩下两国外交部部长签字,这也很省事,这是很好的方式。”这里所说的“国民外交”,是为了适应日语习惯的说法。1997年,一位中国人民的老朋友冈崎嘉平太的儿子冈崎彬先生回忆,周总理与来访的每一个人一一握手后,站在我面前,第一句话用中文问我:“会不会说普通话?”我说:“不会。”他第二句用法语问我:“会不会法语?”我说:“也不会。”他又用英语问:“会说英语吗?”“英语会说一点儿。”我回答后又接着反问,“您会日语吗?”他两手一摊,笑着用日语说:“我的日语忘光了。”我知道总理曾在日本住过一年,可是“我的日语忘光了”,清清楚楚的日语,使我吃惊。

法语素养高

法语也是周恩来早年留学时进语言学校补习时学会的。1921年2月中旬,因爱丁堡大学的入学考试在秋天,而英国生活费用昂贵,故周恩来从伦敦回到巴黎,住拉丁区,在巴黎近郊的阿利昂法语学校补习法文。不久,同天津的四名勤工俭学生一起,转到法国中部的布卢瓦镇继续学习法文。同时进行社会考察,密切注视国际国内局势的动向,经常通宵达旦地给《益世报》撰写通讯,向国内介绍国际大事。他曾说过,“缘勤工同学来法时,国内方面并未经严格的审查,法语未谙,技能未具,而身体复不强壮,徒恃一时热狂勇气,贸然来法,入正式学校后方能着手进行。而英国生活程度之高,金镑价格之长,竟超过留美费用以上。倘官费不成,自费求学固甚难维持也。来现已着手翻译书报,能成与否尚未敢必,但总期奋勉达之耳!”在法国期间,订阅或购买了法国共产党机关报《人造报》等。1921年2月23日,周恩来赴欧洲求学三个月后写给表兄陈式周的一封信,谈了在欧洲求学的体会:“在法费用甚省,每月只中币四十元便行,较英伦省多多矣。法文学习尚不难,有英文做帮手尤易。”在1922年9月至1923年11月,周恩来在巴黎与留学生合租房屋,他们能一直使用法语进行日常交流。他在法国住了近4年的时间,经常为了搞懂一个句子,而虚心请教同学、老师,甚至熬夜背单词。1922年12月15日,他在《论工会运动》中写到,“工会”这两个字,依英文Trade……Union,人都译作“工联”,依法文Syndicat多译为“工团”,依德文Jwerkschaft亦似可译成“工联”。但据我们想,在中国劳动运动中,为求便于运动,合于工人们向用的惯例起见,似还是一律都称作“工会”为妥。我们的主张如是,特地先在此提说一下。此外,为了开展革命活动,周恩来还积极结识更多的本地志同道合者,这也让他法语水平提升很快,渐渐地就能流利地交流了。1924年7月下旬,周恩来从法国乘船,踏上了归国的旅途。周恩来的行李中,有一份旅欧中国共产主义青年团执行委员会给国内团中央的报告。里面有这样几句话:“周恩来—浙江,年二十六,诚恳温和,活动能力富足,说话动听、作文敏捷,对主义有深刻的研究,故能完全无产阶级化。英文较好,法文、德文亦可以看书看报。”

周恩来的法语水平有多高呢?有很多人证实过周恩来的法语水平。1941年7月,美国作家欧内斯特·米勒尔·海明威受邀来到重庆访问,见到了周恩来,他知道周恩来曾经在法国工作学习过,就用法语与周恩来交流。当时,周恩来虽然已经离开法国十几年了,但依然能说一口流利的法语,没有一点障碍。周恩来还风趣地说:“看来,我的记忆还挺好,这么多年不说法语了,在大作家的刺激下,还能想起来。”海明威讲起话来滔滔不绝。周恩来双目炯炯,微笑倾听,让人觉得他完全明白海明威所说的是什么,无须翻译。他总能机警、适时地接过话头,简单表示赞同或稍加解释。1954年6月23日,周恩来同法国新任总理孟戴斯·弗朗斯在伯尔尼会晤时,用法语问好。委内瑞拉记者阿尔弗雷多·塔雷·穆尔西回忆,“周恩来同我们所有的记者握了手,并用法语同我们寒暄。第二天,中国人在国际联盟大厦举行了一次招待记者的鸡尾酒会,周恩来再一次同我们谈话。他谈到玻利瓦尔,他说他在巴黎学习时曾读过玻利瓦尔演讲集的法文版。他的语气是坚定的,但又是亲切和热情的。”法国马列主义共产党书记雅克·儒尔盖曾经回忆,“周恩来对我们说了几句法语,立刻就使我们感到轻松了。但接着,他通过翻译向我们说明,他不再能说我们的语言了,因为到现在他有很长时间不说法语了。他通过翻译,特别对我们说:现在,我们老了,我们将消失,要由年轻人接过火炬继续革命斗争。在以后的几分钟里,他同我们交谈了法国共产党的修正主义蜕变”。中国人民的老朋友西哈努克亲王也曾经对秘书说:“周总理的法语水平很高,有时我和他用法语交流,他还经常能指出我的错误”。周恩来卫士高振普曾经回忆道,“总理常说,不会讲外语不行,至少学会一种外语的日常用语,便于出国时使用。总理说这话,是有所指的。有一次去阿尔及利亚访问,服务员问我们需要吃点什么,我们几个人谁也听不懂,还是总理用法语答复了那位服务员”。

俄语和德语掌握日常用语

在中国共产党成立以后,因为工作需要,周恩来需要经常和苏联朋友打交道,也曾为了革命工作去苏联,所以会俄语很正常。1939年7月,周恩来在延安意外坠马,导致右臂受伤,中共中央送他去苏联治疗。在八个月的治疗期间,周恩来不忘记学习,他深入学习了俄语,研读了许多俄文书籍,并虚心向当地人请教,积极与人用俄语交流,俄语水平得到了质的提升。俄语虽不能进行流利的交谈但日常用语是掌握的。1939年7月,“鲁艺”文学系的学生看不懂俄语原版电影,可以请周恩来现场解说。新中国成立初期,苏联派代表团访华,在接待访华团过程中,周恩来全程没有翻译人员陪同,他与苏方代表流畅交流,没有任何沟通障碍。美国作家、记者哈里森·索尔兹伯里记述了1954年周恩来在莫斯科一个酒会上的轶事,当周恩来致辞时,他使用了生疏的英语。酒会上的苏联官员完全不懂英语。周恩来使用英语向米高扬祝酒,对方却说:“俄语说得那么流利,怎么没用俄语呢?”这足以说明周恩来不仅俄语好,还受到大家的一致认可和赞赏。

周恩来在德国致留英南开同学常策欧(醒亚)明信片手迹

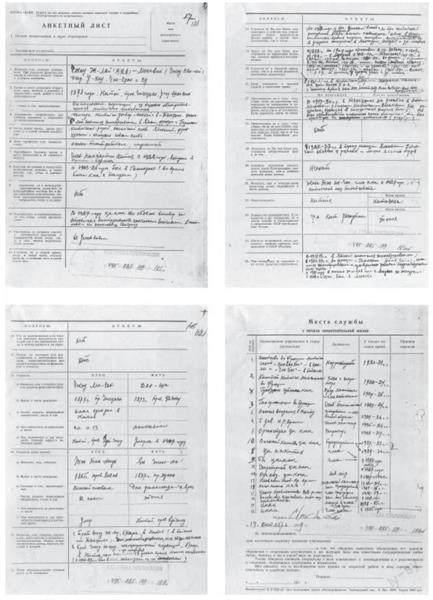

周恩来为共产国际填写的履历表

德国是马克思和恩格斯的故乡,许多中国老一辈革命家曾旅居于此。1922年2月,周恩来由法国迁居德国柏林后,在柏林洪堡大学成了一名旁听生,居住在当时还是柏林郊区的皇家林荫路。至1923年夏返回巴黎前,周恩来经常来往于柏林、巴黎之间,联络勤工俭学学生和进步华工,宣传无产阶级革命的思想,推动旅欧共产主义组织的建立工作。1922年10月,周恩来正是在柏林见到了远道而来的朱德,并于11月介绍他加入了中国共产党。周恩来在德国的时间虽然不长,但是也能耳濡目染习得德语。据他同行的友人回忆,周恩来的德语说得不是特别流利,但是日常简单的交流是没有问题的,德国报纸是可以看懂的。1922年3月12日,周恩来在柏林写给留英南开学校同学常策欧(醒亚)的明信片中写到,“德国书价一月一长〈涨〉,我现在请求你将德文的经济学原理书,在五天内给我开点书名字来,我好起首去买。还有一事,请你给我订一个月的《Daily Herald》。赶快!万勿耽搁,因为我现在一份英文报都看不见了。”1946年9月,周恩来在同美国记者李勃曼谈话时提到,“一九二三年去德国,当时马克便宜,在德国买了许多书,结果没有来得及读完,一九二四年夏天即返国”。不过,毕竟在德国住的时间不长,周恩来的德语水平不是很高,只限于跟德國人进行一些简单的交流。

综上所述,周恩来算得上是通晓多种语言的人。五种外文之最精通的是英语,其次是法语和日语、德语,俄语虽交流水平一般,但还是掌握了日常用语。1939年10月13日,周恩来为共产国际填写的履历表,对“掌握何种语言、熟练程度如何”的回答是:“中文为母语,英语较差,日、法、德语很差。”而蔡畅同志在旁证材料中写的却是:“他知道英、日、德、法等外国语言,中文程度很高。”美国传记作家朱雷·阿查尔说:“他始终是一个不能为他人所代替的政治家。高兴时,他会用英语、俄语、日语或法语同外国来客作友好谈话。”至于外界说周恩来精通八九门外语,这就有点夸张了,只是周恩来在去国外访问时,临时学了几句问候语,不能算会说,更不能说通晓。

(责任编辑 崔立仁)