董事高管责任保险对超额商誉的影响

厉国威,励雯翔

(浙江财经大学会计学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

近年来,上市公司高溢价并购问题逐渐引起理论和实务界的共同关注。自从对商誉的后续处理按资产减值准则进行减值测试后,企业商誉会计处理的自由裁量权大大增加[1],使得商誉泡沫成为全球范围内重要的金融风险因素之一[2]。为与国际会计准则趋同,我国于2006年出台《企业会计准则第20号——企业合并》,明确商誉的后续计量按资产减值准则进行减值测试。据Wind数据统计,2018年第三季度,我国A股上市公司的商誉首度突破1.4万亿元。随之而来的是2019年、2020年多家上市公司业绩“爆雷”,因为商誉减值导致大额亏损。过高的商誉是一大隐患,一旦上市公司集中计提巨额减值,市场将因为商誉泡沫的破灭而遭受冲击。这与我国“防范化解重大风险”“守住不发生系统性金融风险的底线”的目标相违背。因此,研究中国上市公司的商誉尤其是超额商誉问题,具有现实意义。

已有研究表明,完善的治理机制可以通过规范管理者的行为有效抑制超额商誉[3]。而近年来董事高管责任保险(Directors’ and Officers’ Liability Insurance,简称“D&O保险”)作为公司或管理者转移风险的工具,正逐渐成为公司治理机制中不可或缺的部分。D&O保险通常由公司或者公司与董事、高级管理人员共同出资购买,是一种职业责任险[4]。如果认购D&O保险的管理者在履职过程中,因被指控工作疏忽或行为不当而面临个人赔偿责任时,在理赔范围内由保险机构承担相关法律费用,并代管理者偿付应当承担的民事赔偿责任。D&O保险起源于20世纪30年代的美国,在西方发达国家很受欢迎。尤其是发源地美国,约有97%的公司投保,在某些高风险行业(如科技行业、金融银行业)D&O保险的覆盖率甚至达到100%[5]。而中国大陆的D&O保险整体发展起步晚、进程慢。2002年,最高人民法院《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》发布,我国几大财产保险公司相继推出D&O 保险这一险种。截至2019年,我国D&O保险实际投保率不足10%。但近几年由于证券发行制度改革、证券支持诉讼制度逐步完善,管理者面临的法律和诉讼风险越来越高,D&O保险的认购率呈逐年上升的趋势。可以预见,随着2022年1月22日,《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释〔2022〕2号)的施行,D&O保险在中国市场具有较大的发展潜力。那么,D&O保险究竟能否在我国发挥积极的治理效应?能否抑制给我国资本市场带来金融风险的超额商誉?本文将对这一问题展开理论分析与实证检验。

本文研究的主要贡献与意义在于:(1)从一个新的视角研究D&O保险与超额商誉之间的关系,丰富了D&O保险治理效应的相关文献,也拓展了超额商誉治理的新思路;(2)拓展了研究深度,本文检验了内部控制在D&O保险与超额商誉之间所起的部分中介作用,将相关研究向纵深推进;(3)结合了不同的外部监督机制,展开D&O保险对超额商誉影响的异质性分析。本文的理论逻辑和研究结论可为推动D&O保险在我国的发展进程、治理超额商誉问题提供新的思路与经验证据。

二、相关文献回顾

(一)D&O保险的相关研究

目前学术界对D&O保险的研究主要集中于购买动机与经济后果研究。

1.D&O保险的购买动机。D&O保险作为一种风险补偿机制,最直接的作用就是分散风险,由保险机构承担潜在的诉讼风险,以提高管理者积极履职的动力并改善公司治理。通过梳理现有文献,本文将D&O保险的购买动机归纳为以下两种观点:管理者风险规避观与改善公司治理观。管理者风险规避观认为公司购买D&O保险主要是因为管理者有风险规避的倾向[6],购买D&O保险将减少管理者的风险敞口,使得他们不因规避职业风险而畏手畏脚。改善公司治理观认为购买D&O保险是为了改善公司治理。一方面,借助D&O保险招募并留住优秀的独立董事[7],保证公司有优秀的人力资本;另一方面,通过D&O保险为利益相关者提供保护,降低代理成本,改善公司治理。

2.D&O保险的经济后果。关于D&O保险的经济后果,目前在学术界尚未形成一致的结论。主要可以概括为两种不同的效应:“监督效应”和“机会主义”效应。

“监督效应”是指D&O保险带来积极的治理效应。通过对现有文献的梳理与归纳,本文将监督效应进一步分为内部激励效应和外部监督效应。内部激励效应认为D&O保险通过激励作用促使管理者主动改善公司治理。认购D&O保险后由保险机构承担潜在诉讼风险,管理者的执业风险降低,履职积极性会显著提升[8]。所以,企业自主创新投入增加[5]、投资效率提高[9]、企业价值提高[10]。外部监督效应认为D&O保险通过强有力的外部监督规范管理者的行为,借助外部监督降低代理成本。袁蓉丽等(2019)[11]指出认购D&O保险通过保险公司有力外部监督的介入提高会计信息质量,降低了增发费用。李从刚和许荣(2020)[12]指出考虑到保费增加会提高企业财务成本,企业违规行为显著减少。

“机会主义效应”是指D&O保险能够保护管理者(如果适用理赔情况)免受诉讼风险,为管理者的行为提供兜底作用,将引发他们的自利行为并加剧代理冲突。Chung和Wynn( 2008)[13]发现认购D&O保险会降低管理者的责任感,最终导致会计稳健性下降。胡国柳和赵阳(2017)[14]发现认购D&O保险会加剧管理者的盈余管理行为。赖黎等(2019)[8]研究发现认购D&O保险会加剧管理者的高风险决策,增加短贷长投行为,提高企业风险。

(二)超额商誉的相关研究

近几年资本市场商誉泡沫的问题愈演愈烈,众多上市公司通过高溢价并购确认虚高的商誉,后续再计提巨额商誉减值,最终损害投资者利益、危及企业正常经营并使资本市场面临系统性风险。随着研究的深入与细化,学者们在研究中将商誉进一步细分为合理商誉和超额商誉。并从公司内部和外部两个层面展开超额商誉的影响因素研究。

在公司内部层面,李丹蒙等(2018)[15]研究发现管理者过度自信的程度与超额商誉显著正相关。何丽娜(2020)[16]研究发现管理者能力越高,确认的超额商誉越低。张新民等(2018)[17]指出高质量的内部控制能够制衡管理者的权力,使其对并购过程进行充分、审慎的风险评估,进而显著降低超额商誉。许罡(2020)[18]研究发现积极履行社会责任的企业,其管理层具有更高的诚实性和道德感,所以确认的商誉价值更公允,超额商誉低。宋佳宁和高闯(2021)[3]研究发现实际控制人所有权增加能显著抑制超额商誉的确认。在公司外部层面,傅超等(2015)[19]研究发现“同伴效应”导致超额商誉增加。郭照蕊和黄俊(2020)[2]研究发现相比非国际四大审计的上市公司,国际四大审计的上市公司超额商誉更低,即高质量的审计能够显著降低超额商誉。

综上所述,现有文献已取得丰富成果,能为本文的研究提供基础与依据。但在以下几个方面存在一定欠缺,有待进一步研究,具体如下:第一,D&O保险的经济后果研究尚未形成统一结论。并且现有的D&O保险的经济后果研究已涉及企业价值、自主创新投入、会计信息质量、企业风险水平、企业违规行为等,但鲜有文章涉及D&O保险对超额商誉的影响。第二,超额商誉影响因素的相关研究较少。且已有文献大多从公司内部治理的角度出发,鲜有文章从外部治理的角度研究超额商誉的影响因素,这为本文的研究提供了契机。

三、理论分析与研究假设

并购是现代企业扩大规模、重新整合资源、谋求协同效应的重要战略决策[20]。适度合理的商誉源于对并购后协同效应的预期[21]。但是由于代理问题的存在,超额商誉问题随之产生。这一过程中,管理者的自主判断与行为动机起着至关重要的作用。超额商誉是由于对被并购公司的资产产生了估计偏差,使得确认的商誉超出了合理商誉的范围。徐玉德和洪金明(2010)[22]研究发现不管在关联方还是非关联方交易中,企业管理者都可能诱使或迫使资产评估人员,以达到按自己的心理预期价格进行并购交易的目的。除此之外,薪酬激励契约、股份支付和业绩承诺这几个因素也会驱动管理者为个人利益“高溢价并购”。而在并购后,管理者可以借助商誉减值的自由裁量权计提巨额商誉减值,实现业绩洗大澡的目的[2]。

上市公司在并购中先确认大规模商誉再计提巨额减值的行为会损害投资者利益、扰乱企业正常经营秩序并使资本市场面临系统性风险。已有研究表明,完善且有效的治理机制可以约束管理者的行为,进而抑制超额商誉。而D&O保险是新兴的公司治理工具,预期会影响管理者在并购过程中对超额商誉的确认。本文基于D&O保险的“监督效应”和“机会主义”效应分别分析其对超额商誉的影响。

(一)监督效应

D&O保险的“监督效应”认为D&O保险作为一种有效的监督补偿机制,会产生积极的治理效应。一方面,从内部激励角度看。D&O保险增加了对管理者的保护,将管理者面临的潜在诉讼风险转移至保险机构,降低了管理者的执业风险,能够激发他们的履职积极性。让管理者在内在激励之下主动改善公司治理。所以,管理者可能会理性部署并购战略、优化并购对象的选择、支付合理的并购溢价,并在此基础上确认合理的商誉。另一方面,从外部监督效应看。D&O保险通过强有力的外部监督规范管理者的行为,凭借有效的监督降低代理成本[23],进而发挥积极的治理效应[24]。D&O保险最直接的影响就是引入了保险公司强有力的监督,使得治理经验丰富的职业保险人参与到公司治理的过程。从风险管理角度看,保险机构是评估企业风险的专家。承保前,保险机构将仔细筛选保险申请人,限制保险范围并设置免赔条款,以此约束管理者的行为,缓解代理问题。承保过程中,保险机构会对投保公司过去、现在、未来的经营风险以及公司的治理状况做整体评估量化,并反映在保险费用上。承保后,由于保险机构将成为管理者行为后果的间接承担者,所以相比其他监督者更有动力履行监督权力,而且目标更明确、效率也更高[25]。

上市公司高溢价并购,确认虚高商誉会降低企业业绩[26]、增加股价崩盘风险[20]。而超额商誉耗费了企业资源,预期的经济利益无法实现,最终会导致产品竞争力下降,进而显著降低企业利润率,成为企业的经营负担[20]。超额商誉还会增加审计风险,使得注册会计师以增加关键审计事项数量的方式进行应对[27]。总之,确认超额商誉会向保险机构传递管理者存在自利性动机、企业风险上升的信号。保险机构通常会以收取更高的保费、设置免赔条款以及更严格的理赔条件等方式对管理者的行为进行约束[24]。为了获得保险机构的良好评价,降低D&O保险的保费负担,管理者会约束自身确认超额商誉的行为,控制企业风险水平。因此,本文提出假设:

H1a:认购D&O保险与超额商誉显著负相关,对超额商誉存在抑制作用。

(二)机会主义效应

基于“机会主义”效应,由于D&O保险可以保护管理者(如果情况合适)免于诉讼赔偿责任,为管理者的行为提供兜底保护作用,将更可能加剧他们的自利行为。D&O保险理赔针对的情况是,被保险的董事及高级管理人员在履行管理职责时,因被指控工作疏忽或行为不当(其中不包括恶意、违背忠诚义务、虚假或误导性陈述、违反法律等行为)而面临赔偿责任,此时由保险机构代为偿付。但是,目前关于“行为不当”的界定不清,只是做了最通用的解释,存在模糊空间。这就为管理者寻求D&O保险的兜底保护提供操作空间。而且管理者的高溢价并购行为本身就可进行合理化解释。首先,在并购时,虚高的商誉能通过“自由选择资产评估方法”合理化;其次,在并购后,又能借助商誉减值测试准则提供的自由裁量权推迟(或加速)商誉减值,以达到操纵业绩的目的。因此,这就使得管理者可能借助看似合理的并购决策满足自利动机,进而加剧代理冲突,诱发管理者更多的机会主义行为。因此,本文提出假设:

H1b:认购D&O保险与超额商誉显著正相关,对超额商誉存在加剧作用。

四、研究设计

(一)数据来源

本文以2007—2019年中国A股上市公司为初始样本。样本期间始于2007年是因为我国财政部于2006年出台了《企业会计准则第20号——企业合并》,规范企业合并的确认、计量和相关信息的披露,对商誉的会计处理有了明确的规范和重大的变化,商誉的后续计量开始采用全新的减值测试的方式。而截至本文研究开始时能获得的最新数据为2019年的数据。本文对初始样本进行以下处理:(1)剔除金融行业样本;(2)删除ST、*ST、PT类样本;(3)删除关键变量缺失的样本。经过上述处理,共得到17227个观测值。本文数据来源:上市公司D&O保险数据来自中国研究数据服务平台CNRDS数据库;其他数据来自国泰安CSMAR数据库。本文运用Excel2016进行相关数据整理与预处理,运用Stata16进行数据回归和分析。为避免极端值的影响,对主要连续变量进行了1%和99%的缩尾(Winsorize)处理。考虑到异方差的影响,所有检验均执行了Robust稳健性调整。

(二)主要变量定义

1.D&O保险(Doins)。由于当前我国上市公司D&O保险的认购率相对较低,且D&O保险单的具体信息并不属于强制披露范围,难以针对D&O保险的覆盖范围、保费、保额等展开研究。因此,本文借鉴袁蓉丽等(2018)[24]的研究,在主检验中采用是否认购D&O保险这一虚拟变量衡量方式,在稳健性检验中以认购D&O保险的时长为衡量方式。

2.超额商誉(Gwe)。现有研究主要采用以下两种方式衡量超额商誉:(1)商誉期望模型的回归残差法。用公司特征(公司规模、盈利能力、成长性、管理者持股比例、两职合一)、并购特征(是否现金支付、买方支出价值)、行业商誉水平(行业年度其他公司商誉的均值)、年度与行业虚拟变量等一系列指标对公司商誉水平进行回归,并以回归得到的残差(实际商誉与预期合理商誉的之间差额)衡量超额商誉[21]。(2)异常商誉法。借鉴Ramanna对异常商誉(Abnormal Goodwill)的定义,采用行业均值调整后的商誉、行业中位数调整后的商誉衡量超额商誉。具体而言:首先将企业商誉净额分别减去当年行业内所有企业商誉的均值和中位数,再除以期末总资产以消除公司规模的影响,增加可比性[17]。本文在主检验中以回归残差法衡量超额商誉。在稳健性检验中采用经行业中位数和均值调整的商誉来衡量超额商誉。

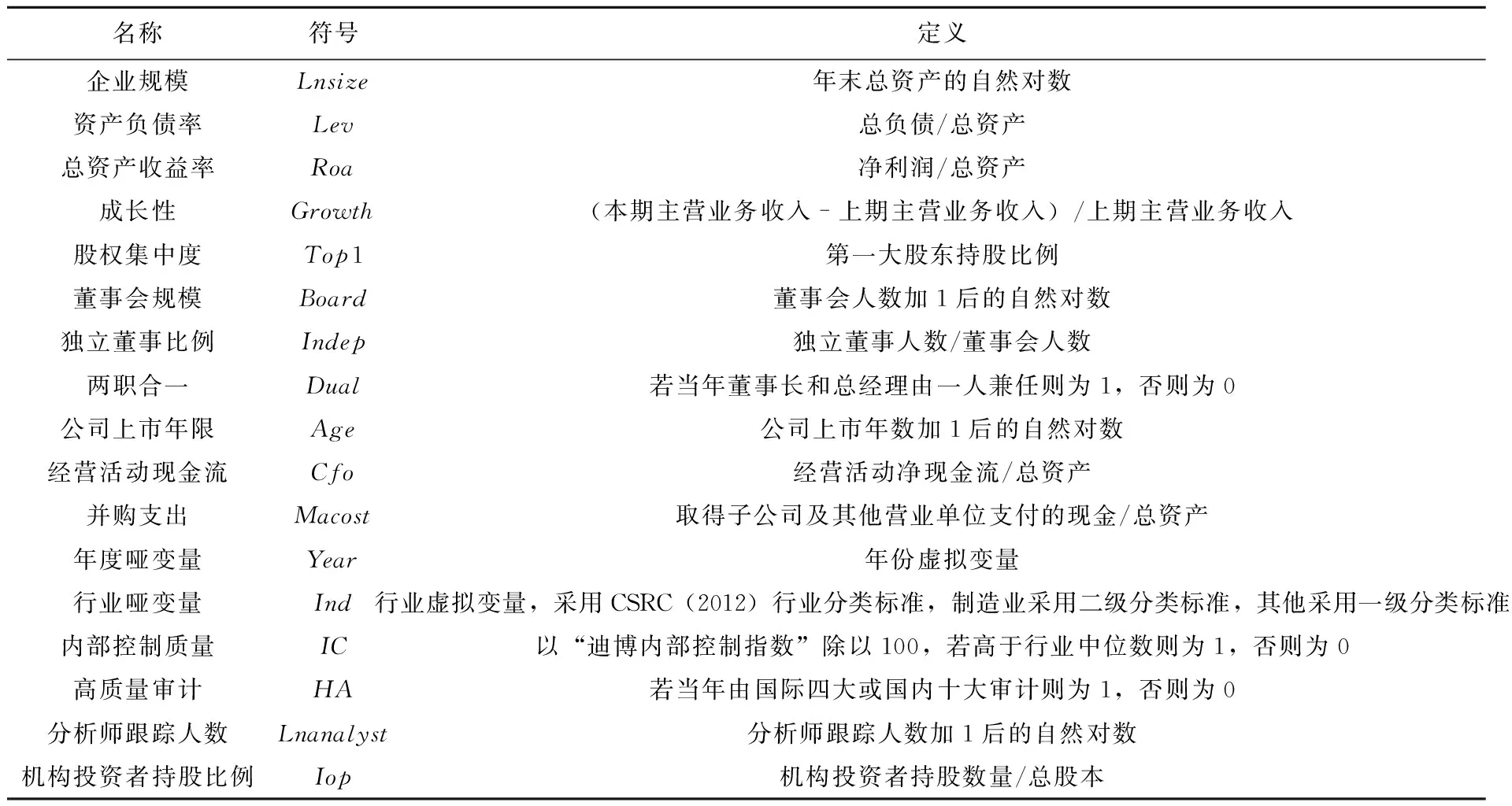

3.控制变量。借鉴张新民等(2018)[17]、郭照蕊和黄俊(2020)[2]的做法,模型中还控制了以下可能影响超额商誉的变量,具体定义详见表1。

表1 控制变量定义

(三)模型设计

为了验证假设1,本文参考张新民等(2018)[17]和胡国柳等(2019)[5]的做法,构建了如下 OLS 实证模型。

Gwe=α0+β1Doins+β2Lnsize+β3Lev+β4Roa+β5Growth+β6Top1+β7Board+β8Indep+β9Dual

+β10Age+β11Cfo+β12Macost+∑Year+∑lnd+ε

(1)

五、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

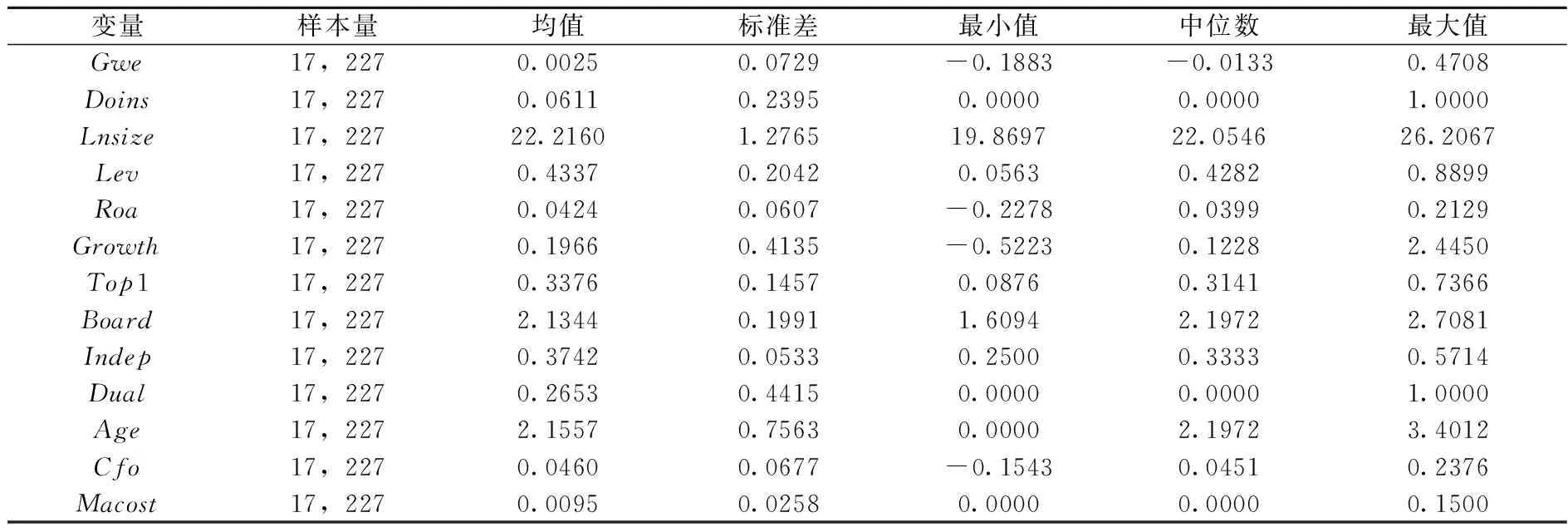

表2报告了描述性统计结果。超额商誉(Gwe)的均值为0.0025,而最大值达到0.4708,与已有研究结论基本一致。这说明了两个问题:第一,超额商誉在各企业间的分布不均匀,差异较大;第二,部分企业的超额商誉很高,有商誉泡沫化的问题。D&O保险(Doins)的均值为0.0611,标准差为0.2395,与已有研究结论基本一致,说明当前我国企业D&O保险的平均认购率约为6.11%,认购率较低,仍具有广阔的发展空间。控制变量的指标也基本符合实际情况。

表2 描述性统计分析

(二)相关性分析

本文对所有变量进行了Pearson相关性分析,D&O保险(Doins)与超额商誉(Gwe)的相关系数为-0.0179,在5%水平上显著,本文的假设H1a得到初步验证。另外,因变量和自变量以及控制变量间的相关系数均较小,变量之间不存在严重的多重共线性。本文还进行了方差膨胀因子检验,VIF值均小于2,平均VIF值为1.33,可初步证明本文的研究有良好的实验样本。

(三)基准回归分析

表3列示了D&O保险与超额商誉的基本回归结果。其中,第(1)列和第(2)列是超额商誉(Gwe)和D&O保险(Doins)之间的直接回归,第(3)加入了控制变量。第(4)列进一步加入了年度和行业虚拟变量后的回归结果显示,D&O保险(Doins)的系数为-0.0047,在1%的水平上显著。由此假设H1a得到验证,D&O保险与超额商誉显著负相关,对超额商誉存在抑制作用,发挥的是“监督效应”。即D&O保险作为一种有效的外部监督补偿机制,将加强管理者受到的监督,进一步规范其行为,抑制其确认超额商誉的动机。

表3 D&O保险与超额商誉:多元回归分析

表4 D&O保险与超额商誉:稳健性检验

(四)稳健性检验

1.倾向得分匹配法PSM。由于本文的样本显示目前我国D&O保险的平均认购率较低,因此,为了解决样本可能存在的选择偏误问题,借鉴魏志华朱彩云(2019)[21]的做法,采用倾向得分匹配法(PSM) 进行稳健性检验。首先,按主要财务特征(企业规模、资产负债率、总资产收益率、是否四大审计、每股收益、资产周转率、市场化程度)等指标为认购D&O保险的样本在未认购 D&O 保险的样本中进行匹配,构建匹配样本。本文采用的是1∶1无放回匹配。然后,对匹配后的样本再次回归。

2.改变变量衡量方式。(1)改变D&O 保险的衡量方式。在基本回归中,本文以是否认购D&O保险这一虚拟变量衡量D&O保险。为了增强结论的可靠性与严谨性,本文借鉴胡国柳和胡珺(2014)[9]的方法,以D&O保险引入上市公司的时间长度(Doinstime)来衡量D&O保险。(2)改变超额商誉(Gwe)的衡量方式。借鉴Ramanna(2008)[1]对异常商誉(Abnormal Goodwill)的定义,参考张新民等(2018)[17]的做法,首先按照证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》确定企业所处的行业,分行业统计商誉,其中制造业细分至第三位(C13-C42)。再将企业账面商誉净额分别减去当年行业内所有企业商誉的中位数和均值,最后除以期末总资产以消除公司规模的影响,增加可比性。由此得到消除公司规模影响的超额商誉(Gwe1和Gwe2)。

3.改变样本区间。(1)2015—2019年样本。2015年是并购市场机遇众多的一年,2015年8月31日《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》发布,通知以多种方式大力推进上市公司并购重组。此后,并购重组很长一段时间内都是资本市场的主旋律。即大多数公司的并购行为及商誉确认都发生在2015年及以后。因此,本文以2015年及以后年份的数据为样本区间进行重新检验。

以上稳健性检验结果均与基准回归结果一致,本文的研究结论较稳健。

(五)进一步分析

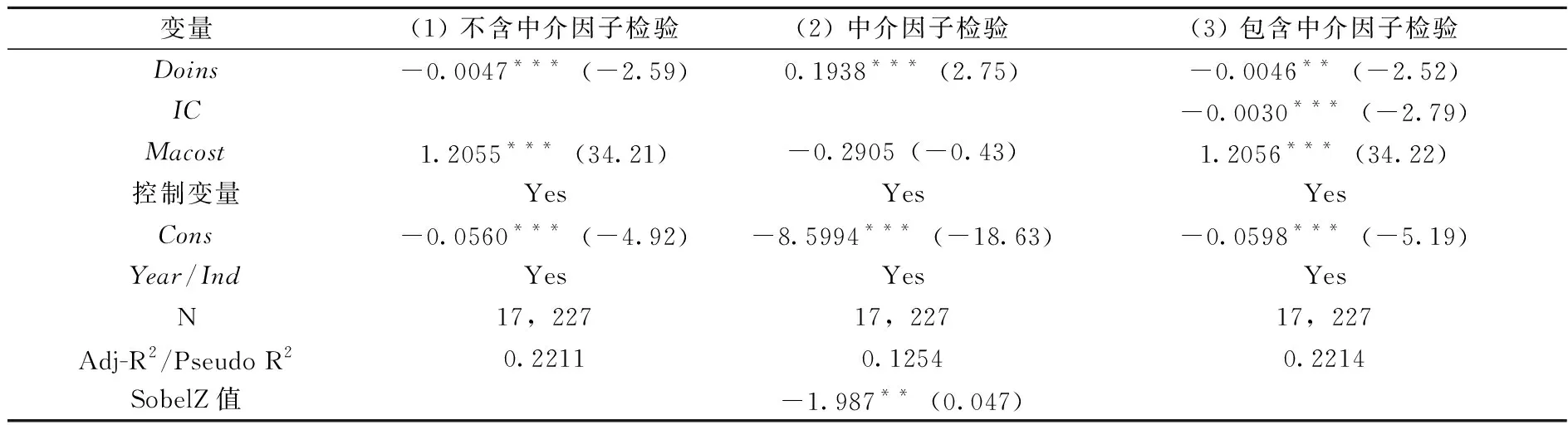

1.内部控制的中介效应。一方面,若没有良好的内部适应条件,D&O保险的治理作用将得不到有效发挥[10]。面对风险日益增强的经营环境以及几十万、几百万元的高保额,拥有丰富经验的保险机构有动力监督和约束企业的经营决策。保险机构会对投保企业的内部控制系统进行全面评估与监督,以尽可能降低企业内部控制环节的风险,进而降低自身的赔偿风险。目前已有研究表明认购D&O保险将显著提高企业的内部控制质量[28]。另一方面,有研究表明高质量的内部控制能够制衡管理者的权力,加强对并购过程的风险评估,显著降低超额商誉[17]。即如果企业通过认购D&O保险能够提高内部控制质量,而内部控制又能抑制超额商誉,那么内部控制可以作为D&O保险影响超额商誉的一个影响机制。

首先,参考张新民等(2018)[17]的研究,用迪博内部控制指数除以100衡量上市公司内部控制质量(ICQ)。其次,以内部控制质量中位数为界生成内部控制质量虚拟变量IC(高于中位数取1,否则为0)。回归结果如表5所示。第(2)列中D&O保险(Doins)对内部控制质量(IC)影响的系数为0.1938,在1%的水平上显著,即认购D&O保险能显著提高内部控制质量。第(3)列内部控制质量(IC)的系数为-0.0030,并在1%的水平上显著,表明内部控制能够抑制超额商誉的形成。而D&O保险(Doins)的系数仍在5%的水平上显著为负。本文同时进行了Sobel中介因子检验,得到SobelZ值为-1.987,对应的P值为0.047,在5%的水平上显著。结果表明,认购D&O保险通过引入外部保险机构的监督,促进上市公司内部控制质量的提高,进而规范管理者行为,抑制其确认超额商誉的动机。即内部控制在D&O保险对超额商誉的影响上发挥了部分中介作用。

表5 内部控制的中介效应

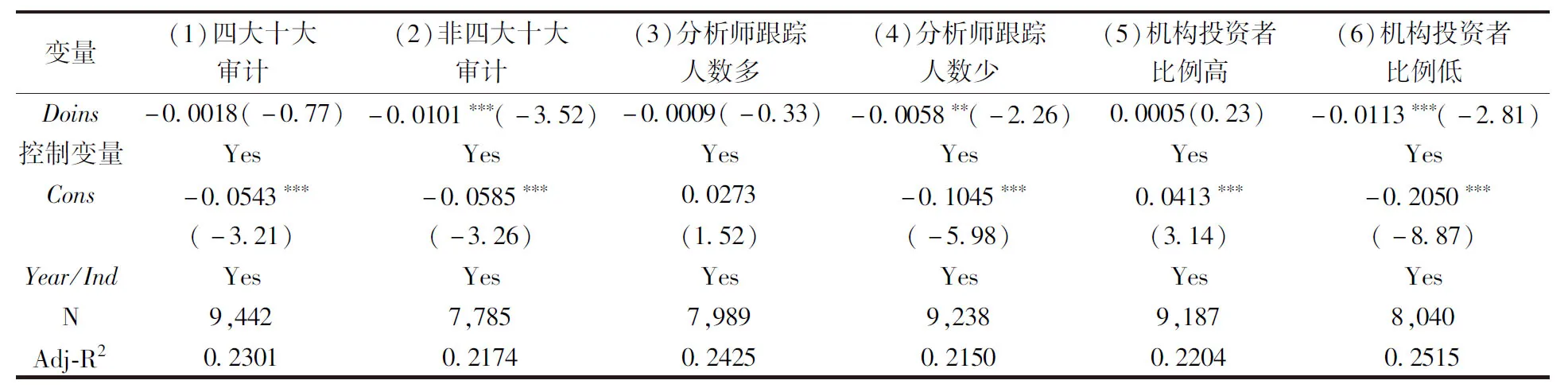

2.外部监督的调节效应。D&O保险作为一种风险补偿机制,最直接的效应就是引入了保险机构强有力的外部监督。因此,本文预期如果上市公司原本的外部监督机制较弱,D&O保险对超额商誉的影响会更显著。参考郭照蕊和黄俊(2020)[2]的研究,本文以审计质量高低、分析师跟踪人数多少以及机构投资者持股比例高低作为分组依据展开D&O保险与超额商誉的异质性分析。第一,从外部审计监督的角度来看。作为独立的第三方鉴证机构,规避风险是会计师事务所的本能反应,会计师事务所有抑制超额商誉的动机。即拥有高质量审计的公司可视为外部监督更强。第二,从分析师跟踪人数角度来看。分析师跟踪可以有效降低委托代理之下产生的代理成本,抑制管理者的违规行为,发挥良好外部监督职能,强化公司治理[29]。即分析师跟踪人数越多可视为外部监督越强。第三,从机构投资者持股角度来看。机构投资者收集信息的渠道多,处理信息的能力强,且机构投资者更有意愿也更有能力以提交提案或与公司管理者直接谈判的方式“用手投票”,积极参与公司治理活动,进而减少企业违规、避税等行为[30]。即机构投资者持股比例高可视为外部监督更强。

由表6可知,在外部监督较强的公司,D&O保险对超额商誉形成的抑制作用不显著,而在外部监督机制较弱的公司,D&O保险对超额商誉形成的抑制作用较为显著。结果表明D&O保险更多起到的是外部监督补偿机制的作用,在原外部监督较弱的环境中发挥的治理效应更显著。这一异质性结果也在一定程度上印证了D&O保险对超额商誉的抑制作用,发挥“监督效应”。

表6 外部监督的调节作用

六、结论与启示

本文利用我国A股上市公司2007—2019年的数据,以公司外部治理机制为着眼点,研究D&O保险对超额商誉的影响、具体作用机制以及异质性分析。研究结果显示:第一,D&O保险与超额商誉显著负相关,能够抑制超额商誉,发挥“监督效应”。第二,通过作用机制检验发现,认购D&O保险可能通过提高内部控制质量来抑制超额商誉。D&O保险借助保险机构持续的监督以及对董事和高管的利益保护促进了公司治理机制的完善,提高了内部控制的质量。而高质量的内部控制又能通过有效合理的管理者结构设计,优化并购目标的选择,制衡管理者的机会主义倾向,进而显著降低超额商誉的确认。第三,当外部监督机制较弱时,D&O保险对超额商誉的抑制作用更显著。本文的研究不仅从超额商誉的角度丰富了D&O保险的经济后果研究,也从D&O保险的新视角为超额商誉的影响因素提供新的解释。此外,本文为D&O保险的监督治理效应提供有力支持。以中国资本市场的经验证据为D&O保险的治理效应提供重要的补充,为推动D&O保险在我国的发展进程、治理超额商誉问题提供新的思路与经验证据。

针对上述结论,目前我国上市公司的D&O保险认购率还相对较低,上市公司可以进一步考虑认购D&O保险,发挥监督效应。政策制定者应考虑完善相应制度。首先,健全D&O保险制度,与市场化机制相结合推动D&O保险本土化发展,加快D&O保险发展进程。并且可以考虑借鉴国际经验,要求上市公司披露D&O保险单的详细信息,进一步提高上市公司的信息披露质量。其次,监管部门应加强对商誉确认及后续减值计提的监管与规范,守住不发生系统性金融风险的底线。