高职工程测量专业课程混合式教学模式实践探索

孙洪飞

摘 要:针对高职工程测量专业课程的特点,文章以工程变形观测课程为例,整合在线教学平台、网络教学资源和校企合作项目等知识和项目资源,采用“校内+校外,线上+线下”混合式教学模式,将教材重构成各工程项目模块,以真实工程为引导,进行项目化、模块化教学,解决了教学中存在的一些问题,取得了较为理想的教学效果。

关键词:工程变形观测;模块项目化;混合式教学

中图分类号:TB 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.12.088

1 研究背景

随着互联网、5G等信息手段的发展和进步,人们对外界信息的获取更加的便捷和高效,对生活中各种定位、导航、地图等数据需求量与日俱增,再加上国家建设中新基建、数字中国、智慧社会建设、地下综合管廊等与民生相关工程的实施,使得地理信息专业人才的需求不断增加,就业前景较为广阔。

工程测量技术人才是获取测绘地理信息数据专业人群中较为重要的群体,工程测量技术在道路、电力、水利、市政、矿山及管线等工程设计、建设及运营中发挥了重要作用。

当下,大坝、地铁、超高层建筑、特大型桥梁等各类复杂建(构)筑物不断涌现,人们对自然灾害尤其是地质、气象等灾害的关注度不断提升,党的十九大报告指出“增进民生福祉是发展的根本目的”,社会的发展要促进人民幸福感、安全感同步提升,为达成这一目的,对测绘从业者来说,就需要一种行之有效的手段来持续对人们生存的环境进行监测,确保人们的生命安全。

在各种荷载的作用和自然因素的影响下,自然界地物(地质类)和建(构)筑物的工作性态和安全状况随时都在变化。为了解它们的安全状态,确保建筑物等能稳定安全,需要对边坡等地质类地物、建筑物进行持续的、长时间的动态监测,这就是“安全监测”,即工程变形观测。由此产生的工程变形观测课程有其专业性、综合性、实践性及时效性强的特点。

当前,多所高职院校开设了工程测量专业,但都存在不同程度的与社会脱节的问题,院校教学也面临着桎梏。限于教学资源、实训场所等因素,传统的教学模式以传授理论知识和教授学生“重操作,轻理论”,而且很难给学生灌输一种综合性监测的概念,与实际工程项目存在差异。随着“互联网+教育”模式的兴起,关于工程测量技术专业的相关网络资源越来越多,学生学习知识的广度、深度不断加强,了解到各类工程监测的案例,但与“工程变形监测”的相融合的综合性课程教学资源尚未普及。

本文以工程测量技术专业中综合性较强的“工程变形监测”课程为例,整合学校基础在线教学平台、网络教学资源和企业生产项目等资源,融合互联网技术、信息技术,使用翻转课堂等手段,通过实践探讨了该方式对高职工程测量技术专业的适用性。

2 工程变形观测课程教学存在问题

2.1 教学内容陈旧,教学资源较少

随着当代科学技术的飞速发展,各类自动化、智能化的设备不断涌现。在工业和民用建筑物等的变形观测工作中,智能机器人、无人机测绘、三维激光扫描、传感器自动化监测等观测手段和方法不断产生,并应用于生产实践。但这些仪器设备大多较为昂贵,学校的仪器配置跟不上时代的发展,学生通过学校学习到的知识、常规技能已经落后于工程实际观测需要。另外,工程变形观测是一个系统性的工程,观测项目多、观测周期长,现有的线上线下资源较少,学校的教学简单的满足了各项技能的单独教学,没有綜合性的体系架构,难以满足实际生产作业需求。

2.2 教学个性化需求难以保障

课程教学多采用“理论+实践”的基本模式,学生通过课前、课中、课后完成主要教学任务。课前通过学校自建平台了解学习内容,课中主要通过教师理论的讲授和学生的课上实践练习,课后学生进行简单反馈。学生获得专业知识和技能主要依托于校内课堂讲授,总体参与程度较低,教学环境单一,线上活动师生间互动少,难以达成优质的个性化学习体验,无法满足学习者、教学者和管理者的个性化需求。

2.3 实践项目难以形成系统化

常规授课模式下课程实践环节主要依托于校内实训场,限于校内实训条件,只能够实施单一变形观测项目的实习,学生不能形成有效的系统化观念。比如垂直位移观测、水平位移观测、倾斜观测等只能分开进行,内部变形观测等项目尚无法在校内完成。

3 工程变形观测课程实践探索

针对工程变形观测课程存在的资源少、信息化评价困难等不足,实施了工程变形观测课程实践探索,建立了“线上+线下,虚拟+现实”综合教学模式,取得了较好的教学效果。

3.1 融合企业工程案例,课程内容重构

“工程变形测量”课程是一门和生产实际结合十分紧密的课程,也综合运用了各类监测方法,结合现有资源和企业工程案例,将课程进行模块化重构,按照常见工程将课程内容主要划分为8个模块:(1)变形观测技术手段概述;(2)基坑监测;(3)建筑工程监测;(4)道路工程监测(包含电力、管道等其他线路工程);(5)地下工程监测;(6)水利工程监测;(7)桥梁工程监测;(8)其他工程监测。每个模块包含方案设计、监测内容、监测方法、成果整理等知识内容,并且各模块以实践为主,结合工程实际项目,进行校企合作,实现阶段性的岗位实习,系统化的对每类工程实施教学工作。

3.2 课程资源建设

遵循信息化2.0相关要求,有效搜集了目前各大主流教学平台上的优秀教学资源,充分学习“一师一优课、一课一名师”的先进教学理念。结合校内网络学习平台,完成了资源的搜集、再造工作,主要采用的资源如下:(1)校内网络教学平台前期建设资源;(2)学习通、职教云、中国大学慕课等平台测绘工程相关课程资源;(3)微信、QQ等信息沟通平台;(4)国家虚拟仿真实验教学项目共享服务平台资源,主要引用了测绘类、交通运输类几个实训平台;(5)校企合作企业现场变形观测项目,有条件创设阶段性岗位实习;校企合作实训项目资料;(6)其他拓展类资料。

3.3 工程变形观测课程教学实施路径

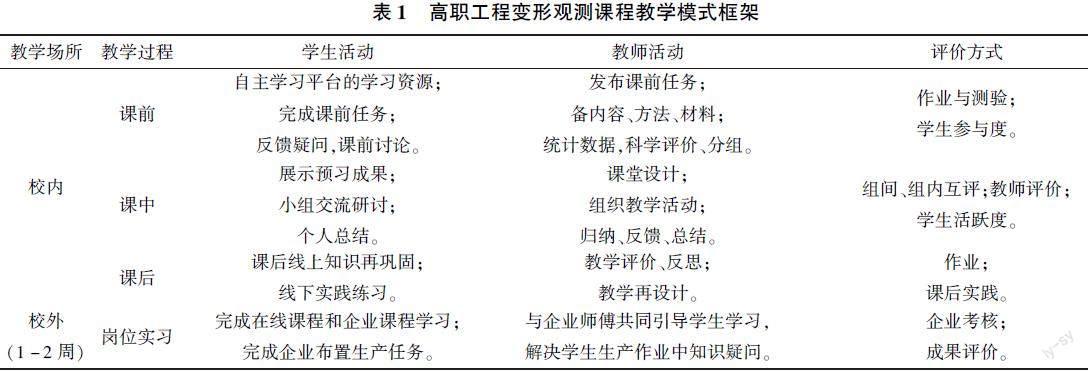

立足人才培养方案与课程标准,融合相关资源,用项目化教学的方式,将各个监测项目的学习及实践贯穿各类工程项目全过程,以学习通平台为基础搭建了教学模式框架(见表1)。并与企业长期合作,确保学生在本课程教学环节能够在企业一线接触基坑工程、地下工程、道路工程的现场监测项目,实现岗位实习。

教学过程分校内、校外两部分进行,在整个过程中注重学生的知识、素质、能力的培养。

(1)校内教学主要实施翻转课堂教学,信息化手段全程记录学生学习情况,实现学生的个性化评价。

课前,教师发布课前任务,进行资源推送,学生完成课前任务,平台自动记录学生学习轨迹,对学生活跃度和任务点完成情况进行评价,教师通过数据分析,进行科学评价和分组。

课中,学生以小组为单位,展示课堂成果,教师引导教学,课堂答疑解惑,组间进行交流沟通,进行知识点总结和再汇报,

课后,根据学习结果,平台针对性推送相关知识和测验,供学生自主巩固提升。

(2)校外教学主要以企业实际项目和工作任务为主,学生接触到工程变形监测的各个知识环节,将课堂上所学内容应用于实际工程项目,学生接触企业一线,实现专业的认知和技能强化。

3.4 工程变形观测课程应用评价

通过工程变形观测课程综合教学模式的实施应用,对信息化教学工作和学生综合素质的培养起到了较大的推进作用,主要表现在以下几个方面:

(1)实现了对学生全过程的个性化、综合化评价。

①在线教学环节基于在线学习平台的轨迹记录功能,较为严谨的赋分机制,从学生加入课堂开始,学生学习动态、疑问反馈、课堂参与程度、课后实践等诸多环节,实现了信息化的评价。同时教师通过设置互动交流的方式,能及时掌握学生的观点和想法,为推送个性化的学习资源提供了科学的数据支撑,有利于学生全面的完成理论知识的学习。

②校外岗位实习环节,根据学生完成企业下发任务的质量和工作态度、平时表现等,结合企业评价、教师评价、学生互评等多种评价方式,能够实现对学生的技能、素养的综合性评价,为学生的全面发展提供有力支撑。

学生评价的全程信息化,使学生自己和教师能随时掌控自身学习进度,有针对性的实施学和教,实现了一定程度上的个性化学习体验,学生、教师的信息素养较之前有了全面提升。

(2)教学模式和资源得到了不断的优化升级。

通过“校内+校外,线上+线下”的整个学习过程信息化的监测,教师可以及时了解学生学习进度和知识掌握程度,有针对性的进行教学过程的干预,达到教学目的。同时,平台最终反馈的学生学习情况,也可以使得课程的结构、层次、内容等得到不断的优化,更符合测量行业的最新发展需求。

立足人才培养方案与课程标准,将所有课程数字资源整合,结合校企合作项目资料,实施任务驱动及项目化教学,变形观测课程变得系统化、综合化,学生的情感培育得到进一步加强。

(3)学生的学习积极性进一步提高。

相较于传统的传授式的教学方式,“校内+校外,线上+线下”的教学模式一定程度上解决了传统教学中学生实践程度不够、动手能力不足的问题。采用综合授课法进行教学实施后,学生的学习积极性有了很大提升,一学期的平台浏览访问量从原先的1万次提升到10万次;学生团结协作和实验探究能力也得到了进一步的锻炼;学生校外实践,对工程监测项目和工程测量专业都有了较为明确的认知,学生对专业的归属感和认可程度不断加强。

(4)学生综合素质得到了全面发展。

通过仿真实训平台练习、无人机和测量机器人等先进观测仪器的使用以及与校企合作工程实践项目的引入,学生直接接触到测绘企业最新、最合适的观测技术,实现了“做中学”和“学中做”,在学习中感悟了专业文化。学生的动手操作能力和理论学习能力得到了根本的提升。近两年,学生平均学习成绩逐年提升,并且有更多的学生积极主动参加各级各类测量技能大赛和“互联网+”创新创业大赛,在省、市级的比赛中均取得了良好的成绩,有效提升了专业学生的就业竞争力。学生的综合表现也获得了企业的认可,为学科的良性发展也注入了活力。

4 结语

综上,本文针对工程变形观测课程采用的“校内+校外,线上+线下”教学模式,充分利用了信息化的手段,充分利用网络和各类平台已有的资源信息,引用再造了“名师名课”的知识点和教学理念,重构了课堂实施,打破了常规教学中时间空间的限制。

在工程变形观测课程实施的过程中,以学生为主体,进行任务驱动,实施探索性教学。学生在“做中学,学中做”,激发学生的学习热情,变被动学习为主动探究,在教学和实践的各环节中,培养了自我学习能力、组织协调能力、交流沟通能力等基本素质;教师在教学过程中,将爱国教育、强国意识、责任担当、爱岗敬业、遵规守纪等各项职业素养元素融入到课堂教学,将立德树人的根本目标贯穿始终。

校内和校外的综合实践性教学,使学生可以及时的将所学知识应用到实际工程中,学生学有所用,学有所得,实现了学生的知识、技能和综合素质得到了全面的提升。

参考文献

[1]胡伍生,张志伟,王磊,等.“工程测量”研讨型课程的教学实践与思考[J].测绘通报,2016,(1):138141.

[2]林龙镔.“互联网+”下“工程测量”课程的教学改革创新[J].计算机时代,2019,(4):6971,75.

[3]姚彦欣,欧荣轩,张黎,等.“互联网+”背景下高职混合式教学模式课程改革与实践——以“工程测量”课程为例[J].科教文汇,2018,10(B):8788.

[4]陈兴智,王辅之,张敏,等.基于专业培养目标的“卫生信息管理专业”混合式教學模式[J].中华医学图书情报杂志,2015,(10):812.

[5]杨晓东.基于Moodle平台的计算机基础课混合式教学研究[D].山东师范大学,2010.

[6]于勇,孙艺倩.疫情防控背景下“空中课堂”线上教学分析[J].中国电化教育,2020,(5):4749.