浅谈中国歌剧选段《一首桃花》的演唱与表现

周祝琳

摘要:诗歌《再别康桥》是我国诗人徐志摩,在1928年再次来到英国,表达对康桥的恋恋不舍而写作的。歌剧《再别康桥》是以这首诗为基础创作改编而成的。此歌剧既包括了徐志摩的代表诗词创作,又含有林徽因的许多优秀诗词,于2001年上演,具有新时代特色,被称为“小剧场歌剧”。众所周知,歌曲《一首桃花》是这部歌剧当中的极其受欢迎的优秀代表曲目。下面的内容,是笔者从自己的学习实践中,对小歌剧《再别康桥》中的歌曲《一首桃花》的写作背景、演唱中的细节处理以及对人物的情感表达等方面的心得和感悟。

关键词:《再别康桥》;《一首桃花》;林徽因;演唱分析;音乐表现

中图分类号:J617文献标识码:A文章编号:2096-0905(2023)09-00-03

20世纪初,中国民族歌剧也随之蓬勃起来,发展中既继承我国优秀的传统戏曲,又不断吸收借鉴西洋唱法和表现,每个阶段下创作的歌剧也各具特色。我们在专业学习中追求作品的完整性与音乐性,就需观众和我们产生共鸣,查阅歌曲背景等知识,渗透到细节,对歌词、曲式、旋律、人物以及思想感情等方面理解透彻。而《一首桃花》则是我们在专业学习中,需要掌握的且极具艺术性的歌剧作品之一。本文以探讨歌曲《一首桃花》为主,结合整部歌剧,探讨如何在演唱和音乐表现方面将其更好地演绎,从而使我们在对其他中国歌剧选段作品进行演唱学习时能更好地、更准确地把握它的音乐表现。歌曲《一首桃花》在旋律上抒情优美,将桃花的美丽缓缓勾画出来,主人公借用桃花抒发自己内心的情感,是我们在声乐学习中应该深入了解、把握的作品。

一、歌剧《再别康桥》的简介

歌剧《再别康桥》是由民国时期徐志摩的同名诗歌《再别康桥》为主要发展脉络改编而成的。该歌剧由陈蔚导演,水儿编剧,周雪石先生谱曲,是中国首次公开演出的小剧场歌剧。整部歌剧的情节是以林徽因和徐志摩、梁思成、金岳霖的故事为主要内容,其中还穿插着徐志摩与女画家陆小曼的故事等。讲述的是20世纪的民国时期这些学者们在爱情、友情、理想与事业方面的关系处理。整部歌剧采用了许多林徽因以及徐志摩等人的诗歌创作和信件,为全剧的发展烘托了气氛,主次分明、故事脉络清晰。徐志摩创作的这首诗极其唯美,而《再别康桥》的旋律也作为歌剧中的基本主题音调。歌剧《再别康桥》是中国民族歌剧在朝着欣欣向荣的过程中产生的崭新形式,值得我们更加深入地学习[1]。

二、歌曲《一首桃花》的简介

(一)歌曲《一首桃花》的作者简介

《一首桃花》的诗词作者林徽因,原名徽音,是我国近现代杰出的女建筑学家、作家、诗人。她出生成长于一个有着浓郁的学习氛围,且有一定经济基础的家庭,从小就接受良好的教育。1924年与梁思成同赴美国学习建筑,后结为夫妻,并且丈夫去过许多城市,对中国的一些古建筑物进行考察和研究,也让更多的人对古建筑物获得新的认识。作为建筑学家,在建筑专业上有着卓越的成就。在人民英雄纪念碑和八宝山墓地的设计中,以及对中国国徽等方面的策划上都有着优越的专业水平和崇高的奉献精神。这方面的代表性作品有《中国建筑史》等。作为文学家与作家,涉及的体裁范围十分广泛,也有许许多多的代表佳作,如在诗歌方面,有《谁爱这不息的变幻》《你是人间四月天》等,小说有《九十九度中》等。

(二)歌曲《一首桃花》的创作背景

《一首桃花》的词是在1931年创作的。当时林徽因在香山养病,静养期间,曾阅读大量的诗集作品,许多还是徐志摩特意给她带来的诗集。当时徐志摩专门为了林徽因而前往香山探问,与老友重逢,往事随之涌上心头,内心的情感交错复杂,在林徽因与徐志摩的交流中闪现灵感,而创作了这首诗歌。整首歌曲旋律优美,将桃花的美通过旋律缓缓勾画出来,借物抒情,林徽因的内心世界得以抒发,这是一个委婉、内敛又具有理智的女子形象,是林徽因的自述。

三、对《一首桃花》的歌唱与音乐表达的解析

(一)对《一首桃花》的演唱分析

《一首桃花》诗词作者是林徽因。细细品味歌曲《一首桃花》,发现它在创作上其实是带有一些民族性质的,加之其曲作者是周雪石先生,使整首歌曲更加展现出动人的旋律。整首作品的精髓在于叙述与描绘,是一种说话、感叹的情感表现方式。这就更加要求我们将呼吸和共鸣结合得体,体会作者内心的微妙情感。这里,可以将整首歌曲划为两大板块进行阐述[2]。

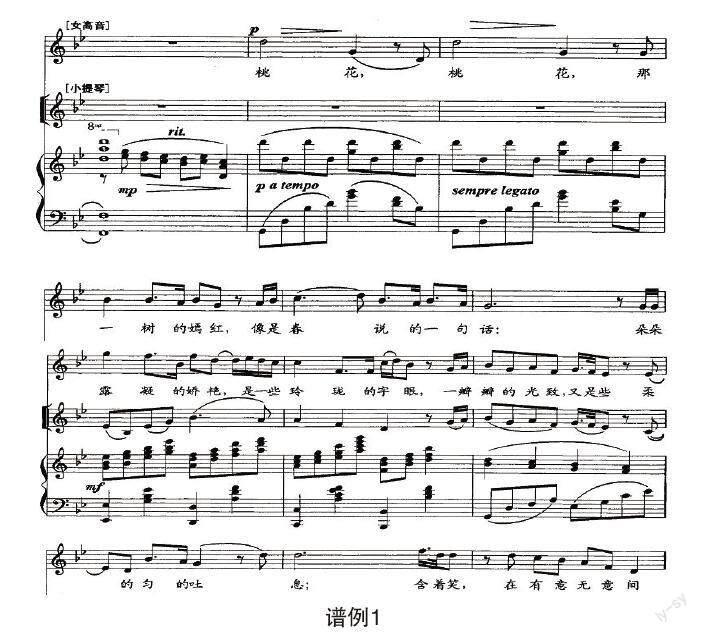

1.第一部分的演唱分析(见谱例1)

第一部分是宣叙调,为g小调,节拍为四四拍,可以划为四个乐句,勾勒出的是桃花在安静下的典雅与含蓄。在小提琴与钢琴的共同伴奏下,引出一幅優美的画面。在第一部分开口的“桃花,桃花”中,在“桃”这个字的上面作曲家就标注了弱音记号,因此在演唱时,不能太用力,也不能把气息僵住,而需要缓缓地唱起,音色也要更轻柔。结合笔者自身的学习,“桃”在咬字上并不是很容易,因此尤其需要念好“ao”这个音,并且在声调上需注意“桃”是第二声,咬字清楚但又不能太过生硬。在第一部分中,可以注意到节奏型上作曲家采用了多处切分,加上附点的运用,节奏上就生动灵活了许多。又可以看到还有多次休止符的使用,因此在处理气口的问题上要重视起来,换气时不要慌慌张张,而需更加收放自如,将气息带动起来,利用休止而带动情绪。但演唱依然是叹下来的状态,要懂得声断而气息不断。“嫣红”描绘了桃花的颜色,演唱时要学会身临其境,就犹如可以触碰到美丽的桃花,它是“春说的一句话”,是春天的气息与生机。接着,在“朵朵露凝的娇艳”中旋律上有一个大的音区跨越,间隔八度,所以要求我们气息更要沉稳,也需将气息和情绪拉起来,需打开牙关,保持口型,依然要有桃花那种优雅的气质和意境。随后“玲珑的”“柔的匀的”“生姿的”这些形容词,都是对桃花的写意,使我们感受到的桃花更加立体。而“字眼”“吐息”这些名词,又让我们觉得它更加真实、写实。保持流动性与连贯性,使桃花动人之处与旋律和演唱紧密贴合,桃花在轻微摇曳,就如同少女在顾盼,其中隐含着少女的纷纷思绪[3]。

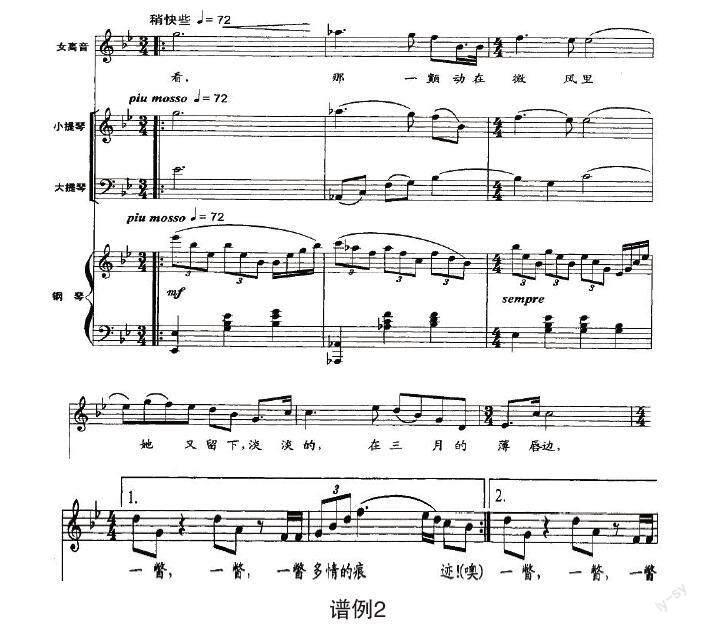

2.第二部分的演唱分析(见谱例2)

在第一部分和第二部分之间有个过渡,为第二部分进入降B大调做了铺垫。第二部分为咏叹调,拍子上改变为3/4拍和4/4拍的交替进行,刻画的是桃花在微风中摇曳颤动的动态美。在“看那一颤动在微风里”这一句中的“看那”需要我们情绪高涨起来,看向远处,并且一直持续到“在三月的薄唇边”,整体的声音和情绪都是在慢慢释放,将音乐整体推向高潮。值得注意的是,第二部分與第一部分有着明显的对比,节奏上更加灵活多变,情绪上也加倍释放开来了。当唱到歌词的最后一句时,整体上的音乐感觉也慢了下来,力度也减弱,所以要懂得情绪的收放,主要还是靠我们的气息支撑。整体意境上感觉桃花的美丽就在眼前,却又有些遥远,演唱中学会目视远方,就如同自身就是林徽因一般。第二部分中还包含着像“一瓣瓣”“一瞥”这样的具有一定节奏感的词眼,使桃花在作者的笔下被赋予了鲜活的生命,更加鲜活、灵巧,更像是在借用桃花来描绘一位温柔美丽的年轻女子的形象,且让我们感受到了她的内敛、娇羞、高贵、纯洁和多情。

(二)对《一首桃花》的情感体会

在这首歌曲中,让笔者感受到歌词里包含着林徽因对徐志摩的某种情感,但这种情感已经不是简单的、两个人之间的小情爱,还含括了一种大爱。歌曲《一首桃花》的乐器伴奏上是钢琴和小提琴的相互配合,使诗歌贴合旋律,整体速度为行板,以桃花为主要景物,让人感觉亲切自然。在优美的旋律下,勾勒出桃花典雅、内敛的气质。林徽因借“桃花”来抒发自己内心的情感,对桃花的绘画,实际上正是写她自己。歌词中的“她”,就是林徽因自己内心的表达,含蓄内敛中又不失坦然,在歌曲高潮时的直抒胸臆、情感释放中又不失理智。林徽因,从小就处在一个优良的环境中,她的内涵和气质,使她自己本身带有一些自恋与傲娇,但也正是这样一位才女,在建筑上有着伟大的成就,并且奉献于国家。仔细揣摩,林徽因其实是一个具有大智慧、大格局、大情怀的女子,所以她不会纠结在和徐志摩的小情小爱中。她聪明、坦然又带有一种孤傲和清高的气质。在再次见到徐志摩时,林徽因流露于心底的情感,她的婉转,她的欲言又止,她的理智都体现在了这首《一首桃花》中,我们需要琢磨、细品,更好地为表演作品服务[4]。

四、结束语

中国民族歌剧在摸索中容纳了许多不同的审美特点和模式,与此同时也展现了我们民族的特色,对这种集大成的艺术形式进行大胆的创新与尝试。《再别康桥》作为小歌剧的形式展现给大家,就是我国歌剧在不断革新的证明。在对其选段《一首桃花》点点滴滴的探讨中,也渐渐增加了学习歌剧选段的切身体会和领悟:首先,在我们准备学习歌剧中的某个选段时,需理解整部歌剧的背景和剧情,明白歌剧的主题、结构、人物关系,从宏观的理解到微观的把握;其次,对剧情中的主人公要进行多方面的解读,将一部歌剧的唱段沿着整个剧情发展脉络梳理下来,站在他们的角度,充分理解人物特点,以及人物在不同时期的心理活动;最后,在演唱技巧上打好基础,音乐的情绪表达上抓住人物形象以及内心情感,要唱出音乐。以上就是笔者在学习歌曲《一首桃花》时候的点滴心得,希望借此作品,对其他中国歌剧选段更好地演唱学习有所帮助和感悟。

参考文献:

[1]陈丹丹.歌曲《一首桃花》的音乐分析与演唱解读[J].北方音乐,2018,38(16):89-90.

[2]许迪迪.“记得绿罗裙,处处怜芳草”——歌剧选段《一首桃花》中林徽因的音乐形象与演唱分析研究[J].音乐创作,2017(07):107-108.

[3]石惟正.声乐学基础[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[4]林徽因.你是人间四月天[M].北京:同心出版社,2011.