翼反角对高压捕获翼构型高超气动特性的影响

常思源,肖尧,2,*,李广利,2,田中伟,张凯凯,2,崔凯,2

1.中国科学院 力学研究所 高温气体动力学国家重点实验室,北京 100190

2.中国科学院大学 工程科学学院,北京 100049

3.中国科学院 力学研究所 宽域飞行工程科学与应用中心,北京 100190

高超声速飞行器技术近年来呈现加速发展的趋势,并在今后相当长的时间里是航空航天技术发展的最前沿[1]。气动外形优化设计作为高超声速飞行器关键技术之一,经过半个多世纪的发展,目前已提出了翼身组合体[2-3]、翼身融合体[4-5]和乘波体[6-7]等多种高升阻比构型方案。

在高超声速飞行条件下,激波阻力和摩擦阻力急剧增加,飞行器将遭遇“升阻比屏障”[8],多种气动性能指标(如容积率和升阻比)之间的矛盾愈发突出,深刻影响着高超声速飞行器外形设计。目前,高超声速飞行器通常采用多目标优化设计[9-10]来缓解这些矛盾,本质是依据飞行任务的不同,在各项性能指标间进行权衡,往往通过牺牲某些次要项以换取综合性能的提升。

近年来,为了在一定程度上缓解高容积率和高升阻比之间的设计矛盾,崔凯等[11-12]提出了一种新的构型方案,称之为高压捕获翼(High-pressure Capturing Wing, HCW)气动布局。其核心思想是在大容积机体条件下,在机体背部适当位置安装增升薄翼,充分利用机体上壁面对来流压缩所产生的高压区提供升力补偿,进而大幅提高整机的升阻比。2020 年,李广利等[13]针对一种乘波体-高压捕获翼组合构型开展了马赫数6 状态下的风洞试验,结果表明,该构型相比Miller等[14]设计的高性能乘波体构型,最大升阻比及其对应的升力系数分别提升了约5%和86%,且容积率提升了约10%,有力体现了高压捕获翼布局在气动性能上的潜力。

目前关于高压捕获翼新型布局的研究主要着眼于高超声速设计状态下的气动外形优化设计[15-17],同时对其在亚、跨、超宽速域下的流动特性[18-19],以及稀薄过渡流域内的流场结构和气动特性[20]开展了初步研究。虽然研究表明该布局在高超状态下能同时具备较大的容积率以及较高的升阻比和升力系数,然而考虑到工程实际应用,其他专业开展设计所需的诸如稳定性等性能也要保证“良好”。对于高超声速飞行器,升阻比的提高通常会伴随稳定性和可操纵性能的严重恶化,维持可用的稳定性和操纵性已成为提高飞行器性能的掣肘[21]。因此,对高压捕获翼新型布局在高超状态下外形的稳定性方面开展相关研究是很有必要的。

研究表明,高超声速飞行器的稳定性方面普遍具有横航向稳定性差、横航向气动耦合严重、横航向和纵向特性存在相互制约关系等特点[22]。在气动外形方面,影响高超声速飞行器稳定性的因素有机身、垂尾、腹鳍、翼面反角、翼身组合方式、发动机布局等。其中,翼面反角通过改变飞行器侧向受力面积,对飞行器稳定性有较为显著的影响,一些学者对此进行过研究[23-26]。

本文基于高压捕获翼气动布局的基本原理,设计了一种高压捕获翼概念构型,结合试验设计方法、数值模拟方法和代理模型方法等手段,研究了捕获翼和机体三角翼上/下反角对该构型高超声速气动特性的影响,为改善高压捕获翼构型的稳定性提供了参考。

1 高压捕获翼原理和计算构型

1.1 高压捕获翼基本原理

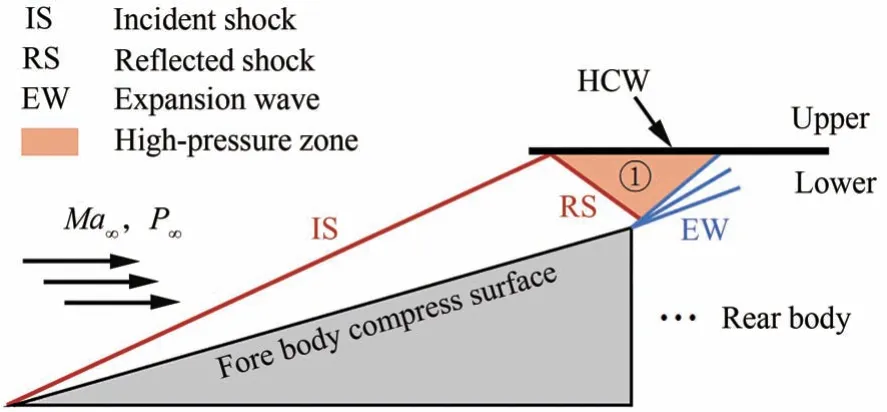

高压捕获翼气动布局通过合理利用超声速有益干扰来提高气动性能,其基本设计原理如图1 所示。高速来流经过机体上壁面的剧烈压缩会产生斜激波IS,在机体上方合适的位置安装一个薄翼(即高压捕获翼,下文简称捕获翼或HCW)用于“捕获”斜激波IS 并诱导出反射激波RS;来流经过IS 和RS 两道激波的强压缩后将在捕获翼下表面附近产生显著的高压区①;此外,由于捕获翼通常与来流平行,因此其上表面的压强较小,基本与来流压强相当。

图1 高压捕获翼基本原理示意图Fig.1 Schematic diagram of HCW basic principle

一方面,捕获翼上/下表面存在较大的压强差,可显著提高飞行器的升力;另一方面,由于捕获翼采用薄翼设计,其阻力的增加有限,因此整机的升阻比也将显著提升。值得说明的是,通过合理设计机身型面,反射激波RS 会恰好掠过机身最高点,且气流经过机身最高点时会产生较强的膨胀波EW,进而显著削弱反射激波RS 的强度,能有效避免RS 对机体后段或捕获翼支撑产生较大的不利干扰。

1.2 高压捕获翼基准构型

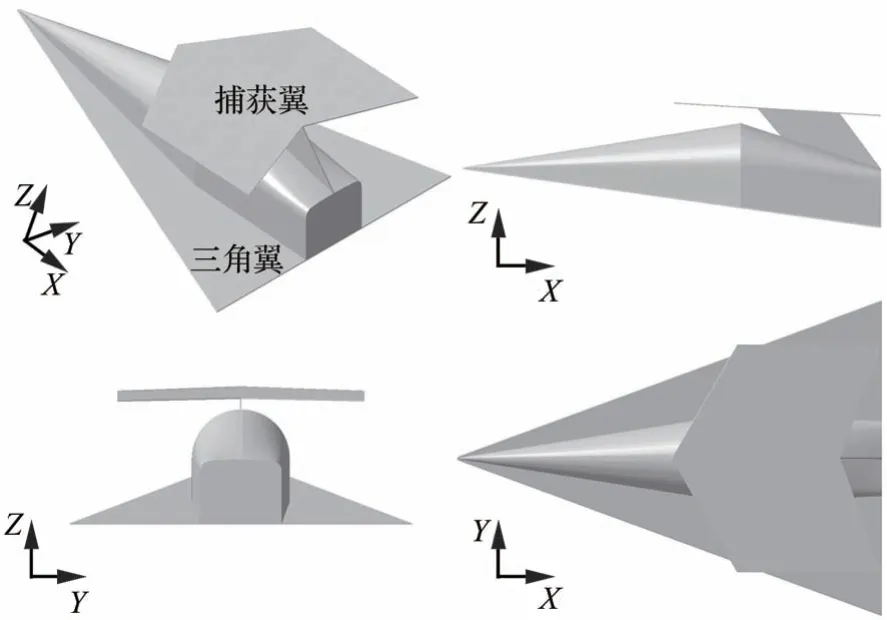

为了便于计算分析,根据上述高压捕获翼基本原理设计了一种参数化概念构型,作为研究工作的基准构型,如图2 所示。

图2 高压捕获翼基准构型三维视图Fig.2 3D view of basic HCW configuration

基准构型包含捕获翼和机体三角翼2 个翼面,捕获翼通过单支撑与机体后部相连,根据文献[15]中的准则确定捕获翼在机体上方的位置,三角翼和与机身下部直接拼接,其中两翼面及支撑均为等厚度的平板(且前缘线均为直线,并采用圆弧钝化),未考虑控制舵面。基准构型的一些主要几何参数如表1 所示。

表1 高压捕获翼基准构型的主要尺寸参数Table 1 Main size parameters of basic HCW configuration

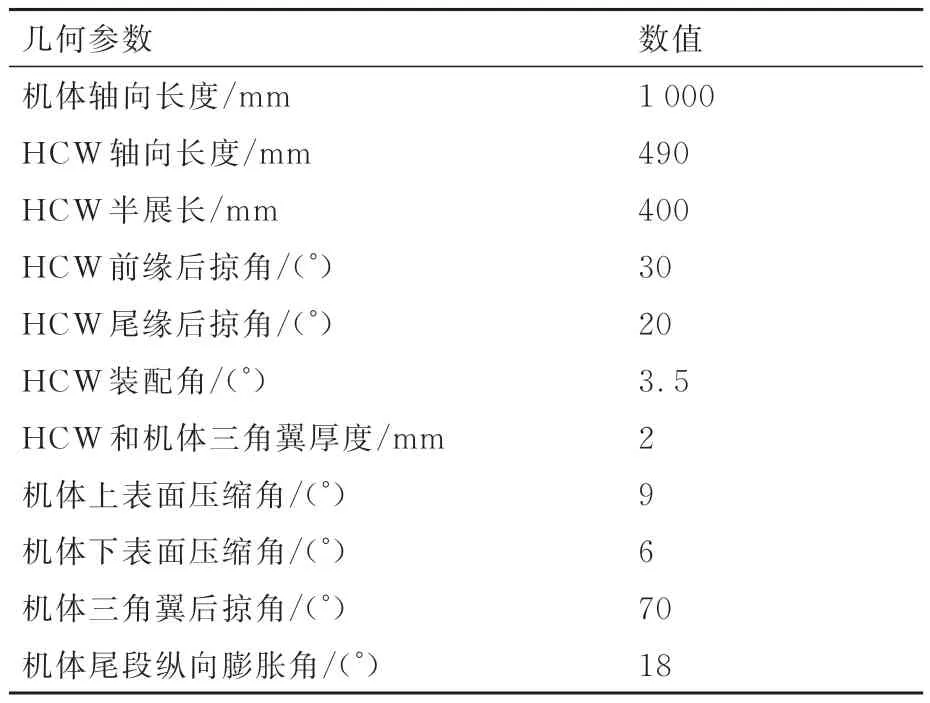

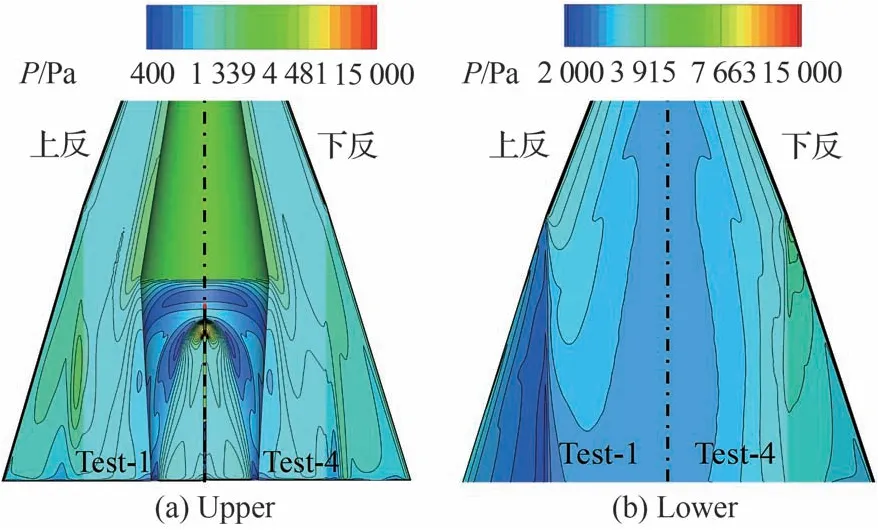

为了验证基准构型的效果,对其在设计状态(来流马赫数Ma∞=6,飞行高度H=30 km,0°攻角,0°侧滑)下的流场进行了计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)数值计算,如图3 所示。结果表明,基准构型符合高压捕获翼布局的基本设计原理,此处不再赘述。

图3 基准构型压强云图Fig.3 Pressure contours of basic HCW configuration

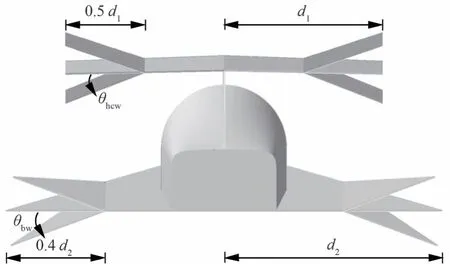

1.3 含翼反角的高压捕获翼构型

基于上述高压捕获翼基准构型,为了研究翼反角对气动特性的影响,需要对含翼反角的构型进行参数化建模。从捕获翼和三角翼的翼梢起沿展向分别截取适当宽度的翼面进行上/下偏折,由于偏折段宽度过小可能无法反映出翼反角对整机气动性能的影响,而受飞行器布局的限制偏折段宽度也不能设计的过大。经综合考虑,本文捕获翼和三角翼偏折段的宽度分别取其半展长的0.5和0.4 倍,如图4 所示。考虑到捕获翼和三角翼的形状、位置及气动性能不同,其在建模中上/下反的设计原则有所差异:对于捕获翼,由于其展长是一个比较关键的参数,因此捕获翼在上/下反时保证其展长不变;而三角翼基于常规飞行器上/下反设计原则,即保证其翼面积不变。

图4 翼面上/下反角示意图Fig.4 Schematic diagram of wing dihedral and anhedral angles

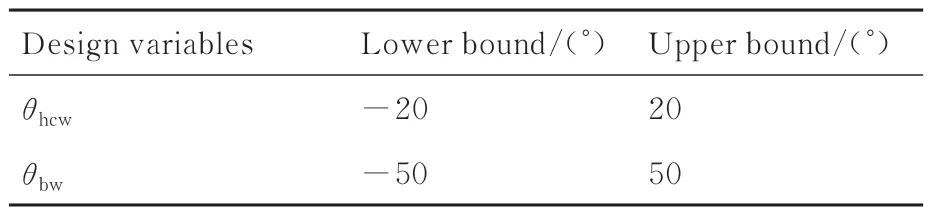

为了便于描述,捕获翼和三角翼的翼反角分别用θhcw和θbw表示,其值的符号规定为下反为负,上反为正。表2 给定了2 个设计参数的上/下界范围,即设计空间,其中基准构型即对应θhcw=θbw=0°。考虑到高压捕获翼气动布局设计时通常要求捕获翼与机体三角翼之间的气动耦合尽可能小,而捕获翼下反角过大时两翼间容易出现不利的气动干扰,因此捕获翼反角的研究范围相对较小。

表2 设计变量及取值范围Table 2 Design variables and space

2 分析流程与方法

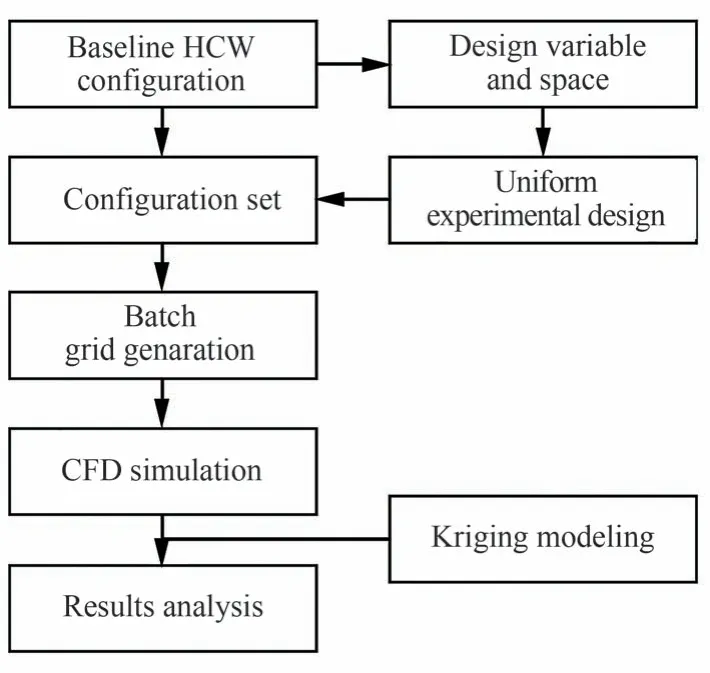

分析流程如图5 所示。首先,以高压捕获翼基准构型为出发点,根据确定的设计变量及其设计空间,选择均匀试验设计方法生成设计变量集,进而获得一系列含翼反角的高压捕获翼样本构型。其次,结合基准构型网格及网格自动生成脚本,完成所有样本构型的计算网格批量生成,之后利用CFD 求解器对所有样本构型进行典型工况的数值模拟,并获得相应的气动性能参数,构建气动数据集。最后,采用Kriging 模型分别对不同类别的气动数据进行建模,获取其在整个设计空间的响应,并结合典型外形的流场特征,分析翼反角对高压捕获翼构型高超气动特性的影响。

图5 分析流程图Fig.5 Flowchart of analysis

2.1 均匀试验设计方法

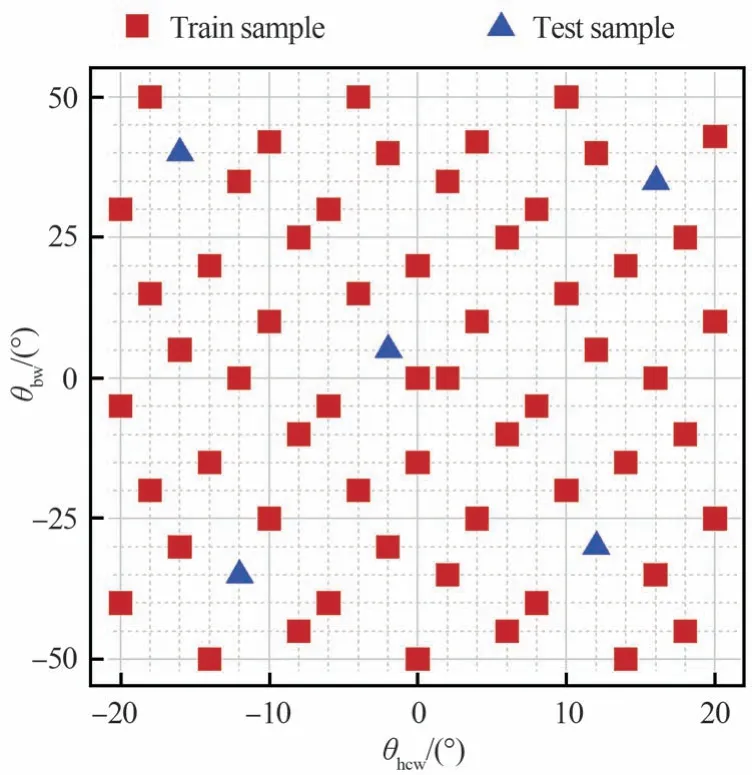

为了使样本构型在整个设计空间均匀分散,以便构建高精度的输入-输出响应模型,往往需要使用试验设计方法来生成样本集。本文采用国内外广泛应用的均匀试验设计[27](Uniform Design, UD)方法,使得样本点均匀分布在整个设计空间。根据表2 给出的设计空间,设定每个设计变量有21 个水平;为了充分覆盖设计空间,设定每个水平能重复使用3 次,这样最终便获得了64 个样本点(包含基准构型),其分布如图6 所示。

图6 试验设计样本点分布Fig.6 Experimental design sample point distribution

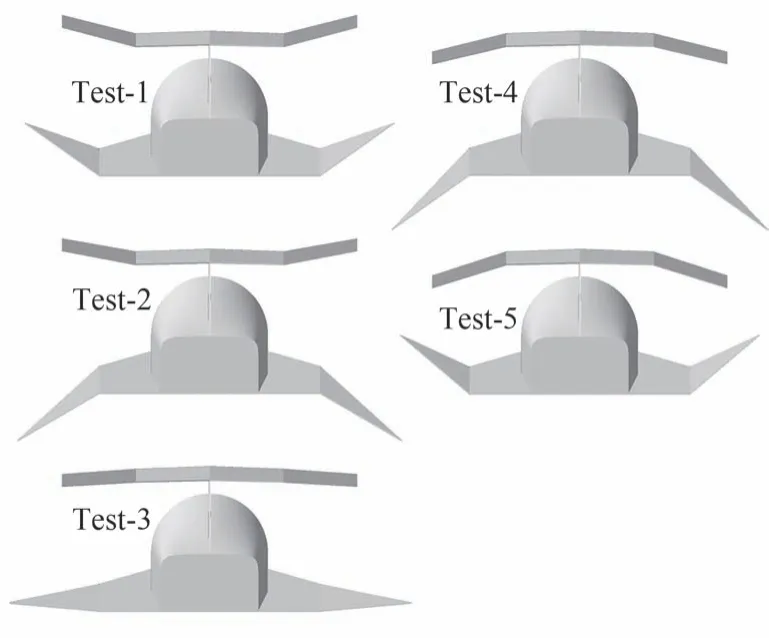

由于在构建响应模型时,不仅需要训练样本集,还需要测试样本集用于考核模型的精度,因此进一步将64 个样本点分成训练样本和测试样本2 部分。图6 中用不同颜色和形状的散点区分了2 种样本,其中测试样本有5 个,其余59 个作为训练样本。图7 给出了测试样本对应的高压捕获翼构型,可以看出,训练样本集的外形差异明显,能有效代表多种类型的翼反角组合。

图7 构型的测试样本集Fig.7 Test sample set of configuration

2.2 网格生成及数值模拟

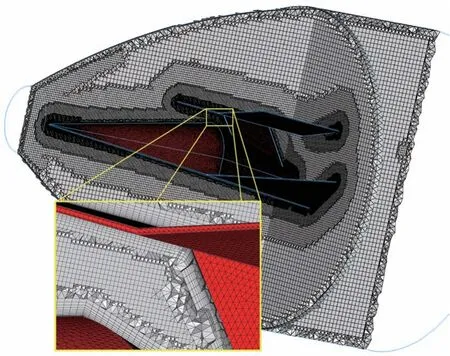

基于CFD 数值模拟技术评估气动性能。所有构型均采用混合型网格,物面由三角形单元划分,通过层层拉伸生成三棱柱单元来刻画边界层流动;空间区域主要用六面体单元填充,局部由四面体单元和四棱锥单元进行过渡。图8 显示了翼反角θhcw=20°,θbw=45°对应构型的计算网格,总网格单元数约为1 987 万。所有构型的计算网格是在基准构型网格的基础上,保证构型固化部位的物面网格不变,通过调用脚本来实现构型变化部位(即捕获翼和三角翼)的物面网格以及空间体网格的批量自动生成,这样不仅大大节省了人工操作,同时也能保证所有构型的网格质量及单元数基本一致。

图8 计算网格Fig.8 Computational grid

CFD 数值模拟方面,基于有限体积方法求解三维可压缩Navier-Stokes 方程,空间离散采用二阶精度、多维TVD 格式,时间积分采用二阶精度的双时间步方法,黏性通量采用二阶中心格式计算,并采用工程上应用广泛的二方程k-ε湍流模型。CFD 求解器的可信度和可靠性在文献[19]中已经进行了详细的验证,本文不再赘述。

对每个构型,数值模拟的计算条件如下:来流马赫数6,飞行高度30 km;来流攻角考虑0°、5°和10°,来流侧滑角考虑0°和2°,其中侧滑角为正表示来流吹向右翼;参考面积取飞行器俯视投影面积,即0.368 m2,参考长度取机体轴向总长,即1 m;坐标系原点位于机体头部顶点,质心坐标固定为(0.65, 0, 0) m。

2.3 Kriging 建模方法

在获取气动数据集后,可以采用代理模型来建立设计变量与目标函数之间的映射关系。目前常用的代理模型主要有径向基函数模型、Kriging 模型和人工神经网格模型等,其中Kriging 模型已经被证明在求解一些强非线性问题中能够取得较好的拟合效果。建模采用实际中广泛应用的Ordinary Kriging(OK)模型,其可以简单表示为

同时也要满足无偏约束条件:

OK 模型训练时基于前述59 个训练样本,并用5 个测试样本来度量建模精度。具体地,以前述2 个设计变量(经min-max 归一化后)为输入量,模型的输出量为单独某种气动性能参数,即每个目标参数对应一个OK 模型。

3 数值计算与建模精度

3.1 网格收敛性

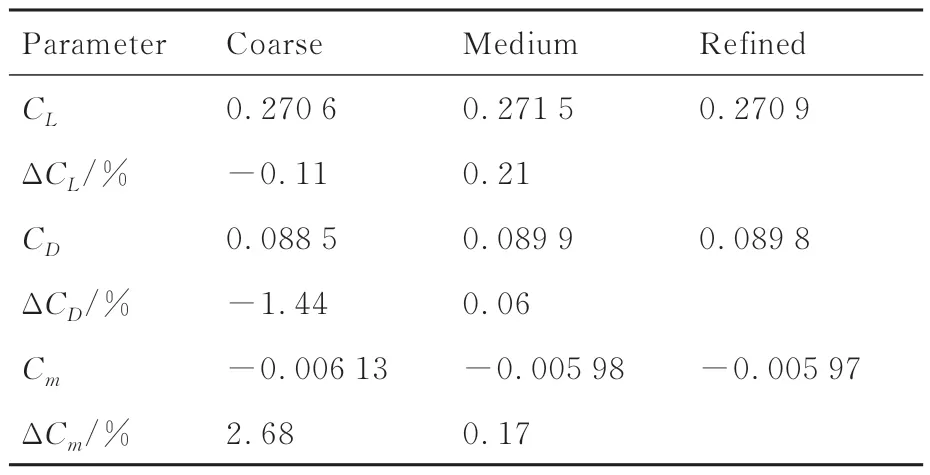

在对所有构型进行数值模拟时,需要考察计算网格对结果的影响,即开展网格收敛性分析,以保证所选网格尺度的合理性。以翼反角θhcw=20°,θbw=45°对应构型为例,分别生成3 套不同尺度的网格,即稀疏网格Coarse、中等网格Medium 和稠密网格Refined,3 种网格的单元数分别约为500 万,1 026 万和1 987 万,第1 层网格高度分别为1×10-4,6×10-5和3×10-5m,对应的Y+分别为9.5,5.5 和2.7。

首先考察气动力、力矩结果。表3 给出了在攻角α=10°、侧滑角β=0°时升力系数CL、阻力系数CD及俯仰力矩系数Cm的计算结果。以Refined 网格结果为基准,可以看出Medium 网格与Refined 网格之间的差异较小,均在0.25%以内;而Coarse 网格与Refined 网格之间的差异稍大,最大差异为俯仰力矩系数变化2.68%。

表3 不同网格下的气动力、力矩结果Table 3 Force and moment results of different grids

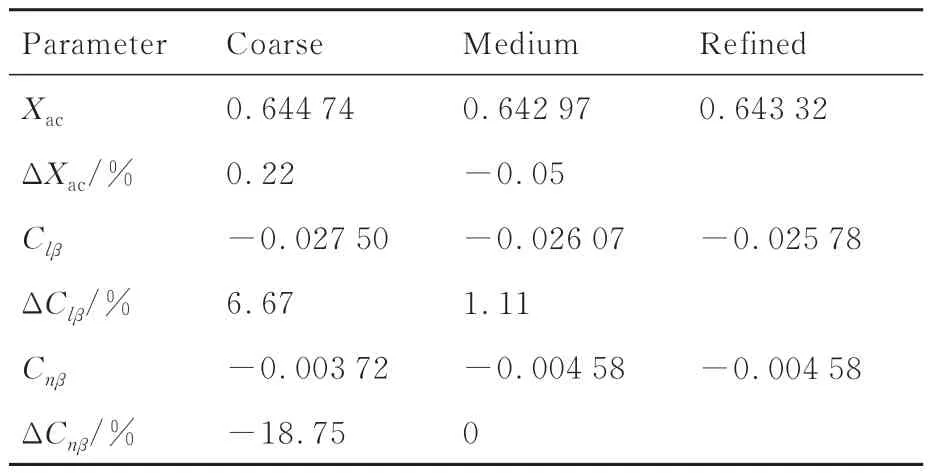

进一步考察了攻角α=0°时焦点位置Xac、横向静稳定导数Clβ及航向静稳定导数Cnβ的计算结果,如表4 所示。同样可以看到,Medium 网格与Refined 网格之间的差异较小,最大差异为横向静稳定导数变化1.11%;而Coarse 网格与Refined网格之间的差异十分明显,最大差异为航向静稳定导数变化18.75%。

表4 不同网格下的稳定性参数结果Table 4 Stability parameter results of different grids

整体来看,Medium 网格与Refined 网格对应的升阻特性及稳定性参数都比较接近,误差在1.2%以内,而Coarse 网格的横航向静稳定导数误差较大。因此,本文认为基于Medium 网格,即网格量1 000 万左右,获得的气动数据是可信的。

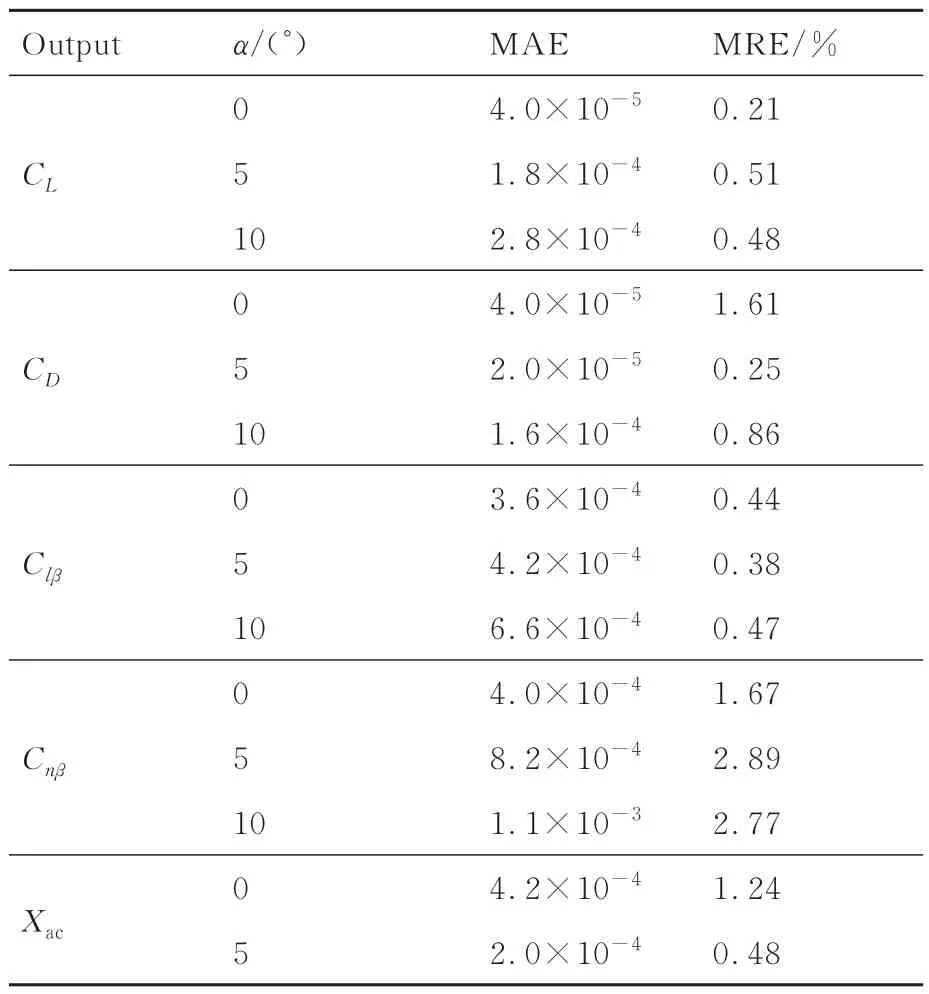

3.2 建模精度

为了考察OK 模型的建模精度,表5 给出了5 个目标参数在不同攻角状态下的测试误差。这里使用了平均绝对误差(Mean Absolute Error,MAE)和平均相对误差(Mean Relative Error,MRE)2 种指标来度量上述测试样本集的预测误差,进而反映不同目标参数的建模精度。对某工况下的目标参数y,MAE 和MRE 的计算公式分别为

表5 不同目标参数的测试集误差Table 5 Test set errors for different target parameters

式中:ypre和ycfd分别为目标参数的预测值和CFD计算值;n为测试样本集的样本个数;和分别为整个训练样本集中目标参数CFD 计算值的最大值和最小值。值得说明的是,常规相对误差是绝对误差与CFD 计算值之间的比值,此时如果个别CFD 计算值接近于0,相对误差可能是一个非常大的数;为了避免这种情况造成平均相对误差异常增大,改用平均绝对误差与训练集下目标函数整体变化幅值之间的比值来计算平均相对误差。

从表5 可以看出,绝大部分目标参数的MAE基本都在10-4量级,个别状态下目标参数的MAE 达到了10-5量级;此外,MRE 基本都在1%左右,最大值2.89% 对应于攻角α=10°下的Cnβ。整体来看,当前的建模精度达到了较高水平,足以支撑下文的分析和结论。

4 高超气动特性结果

4.1 升阻特性

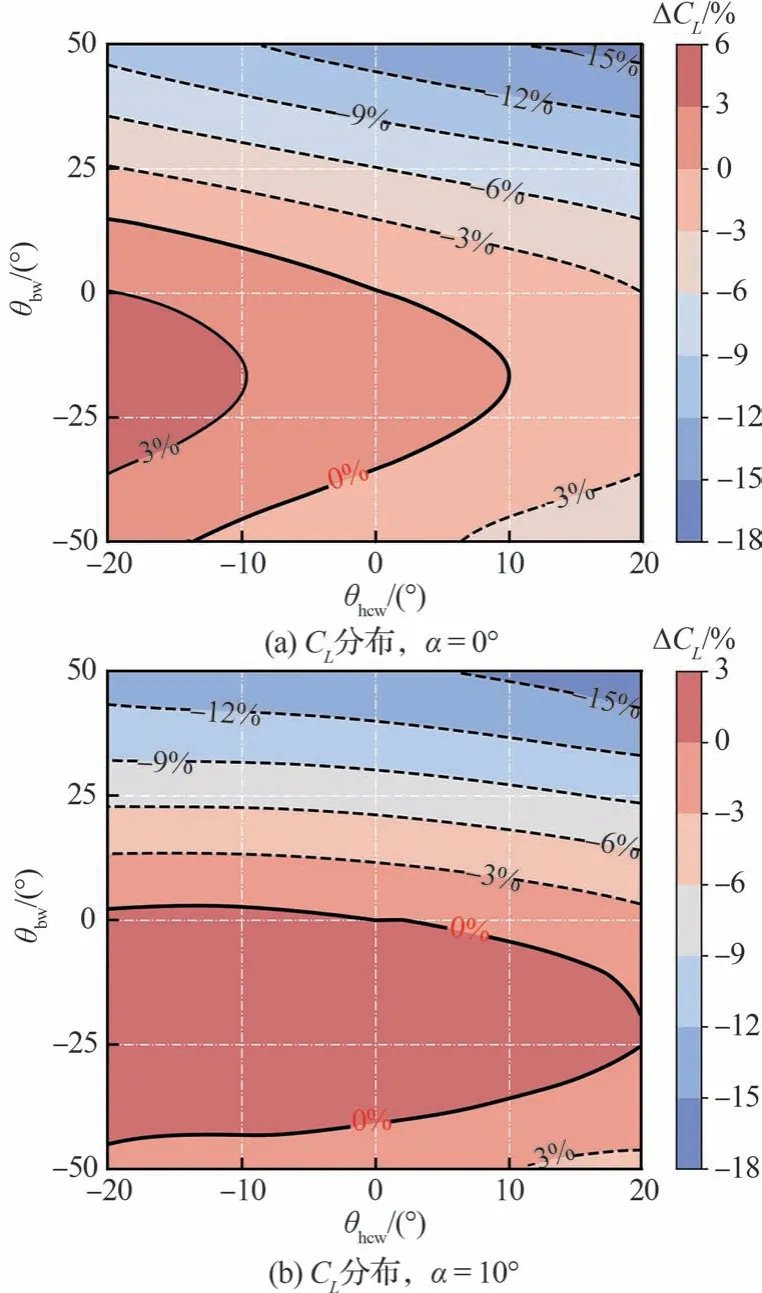

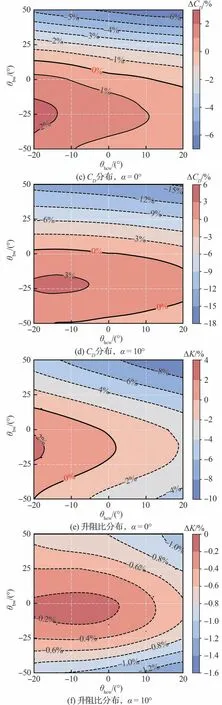

本节分析翼反角对高压捕获翼构型升阻特性的影响。图9(a)~图9(f)分别给出了攻角α=0°,10°时升力系数CL、阻力系数CD和升阻比K在整个设计空间下的分布,其中横、纵坐标分别表示捕获翼、三角翼反角的大小,正值表示上反,负值表示下反(下文亦同);等值线数值表示相对基准构型结果的变化量。

图9 设计空间内升、阻力系数及升阻比分布Fig.9 Lift coefficient, drag coefficient, and lift-drag ratio distribution in design space

从图9 中升力系数的分布来看,α=0°时,若三角翼反角不变,升力系数均随捕获翼下反角的增大而增大;若捕获翼反角不变,随着三角翼下反角的增大,升力系数将先增大后减小,即三角翼适当的下反会有利于提高升力,但下反角过大时升力将不增反降;就该构型而言,升力系数在设计空间内增量最大对应的翼反角约为θhcw=-20°,θbw=-20°,增幅约为5%,而三角翼和捕获翼上反将显著降低升力系数,最大降低约15%。α=10°时的升力系数分布与α=0°类似,但此时升力系数对捕获翼反角的变化不太敏感,而对三角翼反角(特别是上反角)的变化更加敏感。

对于阻力系数,同样可以看出,阻力系数对三角翼反角的变化更加敏感,三角翼上反角越大,阻力系数下降越多;而三角翼下反时,阻力系数先增大后减小,且最大增量有限,α=0°时阻力系数最大仅增加了约2%,α=10°时最大仅增加了约3%。此外,对比2 个攻角下的结果可见,当攻角增大时,阻力系数受翼反角的影响更加显著,最大变化量从6%增加到了15%。

从图9 中升阻比的分布可以看出,随着攻角增大,翼反角对升阻比的影响会减弱,如α=10°时升阻比最大变化量仅为1.2%。这里主要分析α=0°时升阻比随翼反角的变化规律:捕获翼下反角的增大,升阻比会略微增大,如θhcw=-20°构型相比基准构型仅增大了约2%;三角翼下反角增大,升阻比呈现先增大后减小的趋势,约在θbw=-15°时达到最大;在整个设计空间内,最大升阻比对应的翼反角约为θhcw=-20°,θbw=-15°,增量约为2%;当捕获翼和三角翼同时上反时,升阻比将明显下降。

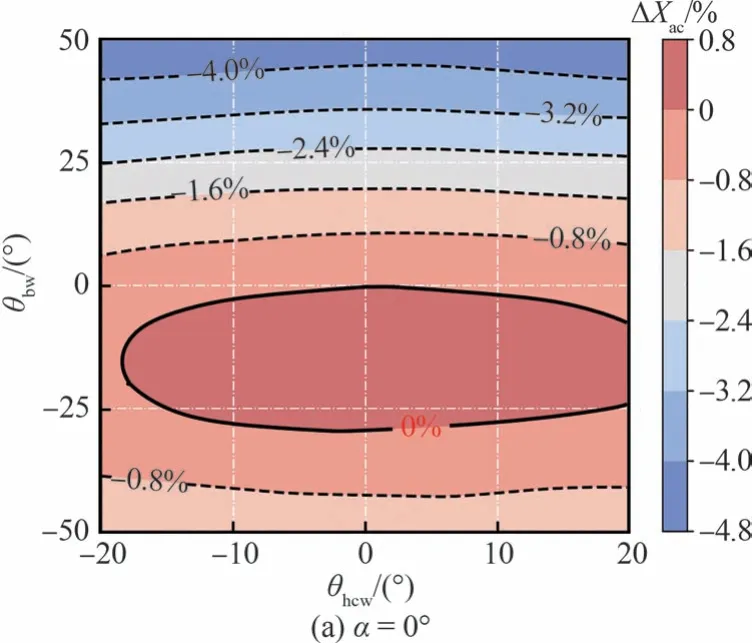

4.2 纵向静稳定性

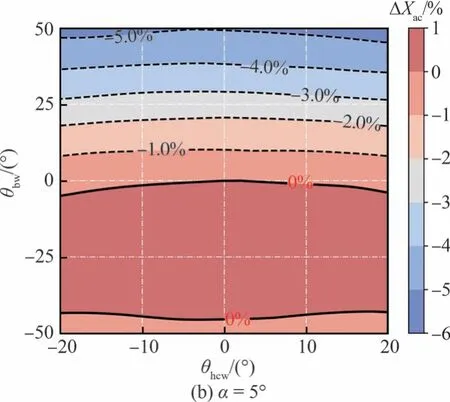

本节研究翼反角对飞行器纵向静稳定性的影响,选用焦点位置Xac这一参数来度量纵向静稳定性的大小。当焦点后移时,即Xac值增大,说明纵向静稳定性增强;当焦点前移时,即Xac值减小,说明纵向静稳定性减弱。

图10 分别给出了攻角α=0°和5°时设计空间内焦点位置的分布,可以看出捕获翼无论下反还是上反,对焦点位置,即纵向静稳定性的影响都比较小。焦点位置主要对三角翼反角更加敏感,当三角翼上反时,焦点前移,即纵向稳定性减弱;当三角翼下反时,焦点位置的变化量仅在1%以内,即纵向静稳定性受三角翼下反的影响较小。

图10 设计空间内焦点位置分布Fig.10 Aerodynamic center position distribution in design space

4.3 横航向静稳定性

评估飞行器横航向稳定性的判据[28]主要有:Clβ、Cnβ、CnβDYN和LCDP,其中Clβ和Cnβ分别表示横向、航向的单通道静稳定性判据;CnβDYN为偏航动态失稳参数,表征飞行器无控状态下横航向开环稳定特性,其在Cnβ的基础上,考虑了滚转稳定性对飞行器偏航稳定性的耦合增益,且该增益随飞行器转动惯量之比Iz/Ix和飞行攻角的增加而增大;LCDP 为滚转操纵偏航失稳参数,表征滚转操纵时横航向闭环稳定特性,该判据与控制策略密切相关[29]。考虑到CnβDYN计算时与转动惯量有关,且该参数实质上仍然是静态稳定参数;而LCDP 求解过程涉及许多操纵稳定性导数,计算较为复杂。

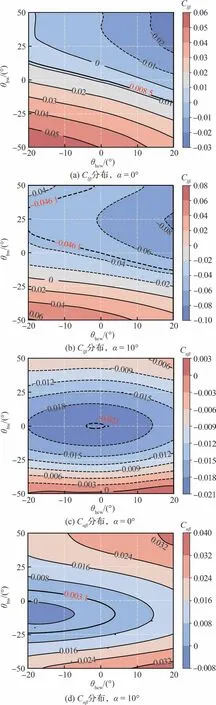

综上所述,本文采用Clβ和Cnβ作为判据初步评估翼反角对高压捕获翼构型高超声速横航向静稳定性的影响。在图2 采用的机体坐标系下,Clβ< 0 表示横向静稳定,Clβ> 0 表示横向静不稳定,Clβ值越小表示横向静稳定性越强;Cnβ> 0表示航向静稳定,Cnβ< 0 表示航向静不稳定,Cnβ值越大表示航向静稳定性越强。

图11(a)和图11(b)分别给出了攻角α=0°和10°时Clβ的分布。为了方便比较,图中红色数值表示基准构型对应的计算结果。可以看出,当α=0°时,Clβ随着捕获翼和三角翼下反角的增大而增大,且对三角翼下反更加敏感;随着三角翼上反角增大,Clβ先减小后基本不变,当θbw>35°,Clβ受三角翼上反角变化的影响很小。对于大攻角α=10°,捕获翼反角对Clβ的影响减弱,此时随着三角翼上反角增大,Clβ会先减小后增大,对不同的捕获翼反角,Clβ均在θbw=25°左右存在极小值。

图11 设计空间内Clβ,Cnβ分布Fig.11 Clβ and Cnβ distribution in design space

整体来看,捕获翼和三角翼下反均会使飞行器横向静稳定性减弱;横向静稳定性对翼面下反相比上反更加敏感;对于三角翼,“适度”上反有助于提升横向静稳定性,但当上反角过大时,横向静稳定性可能会减弱,尤其在大攻角飞行时。

对于航向静稳定性,从图11(c)和图11(d)可以看出,当α=0°时,两翼面只要存在上/下反角,Cnβ便会增大,但Cnβ对三角翼反角(尤其是下反角)更加敏感。在大攻角α=10°下,当三角翼和捕获翼同时下反一定角度时,如-20°<θhcw<0°且-15°<θbw<0°,Cnβ将不增反降;对于捕获翼,上反更有助于Cnβ增大;对于三角翼,Cnβ对其下反角更加敏感。

总之,在小攻角飞行时,捕获翼和三角翼上/下反均有利于提高飞行器航向静稳定性;相比捕获翼反角,航向静稳定性对三角翼反角更加敏感,且三角翼下反对航向静稳定性的提升比上反更加有效。对于大攻角飞行状态,捕获翼和三角翼同时小幅下反时,航向静稳定性可能会小幅下降,此时捕获翼上反更有利于提高航向静稳定性;相比三角翼上反角,航向静稳定性对三角翼下反角更加敏感。

4.4 典型构型流场

为了进一步探寻翼反角对高压捕获翼构型高超气动特性的影响机理,本节结合典型构型不同状态下的流场结果,对前述相关现象进行说明。

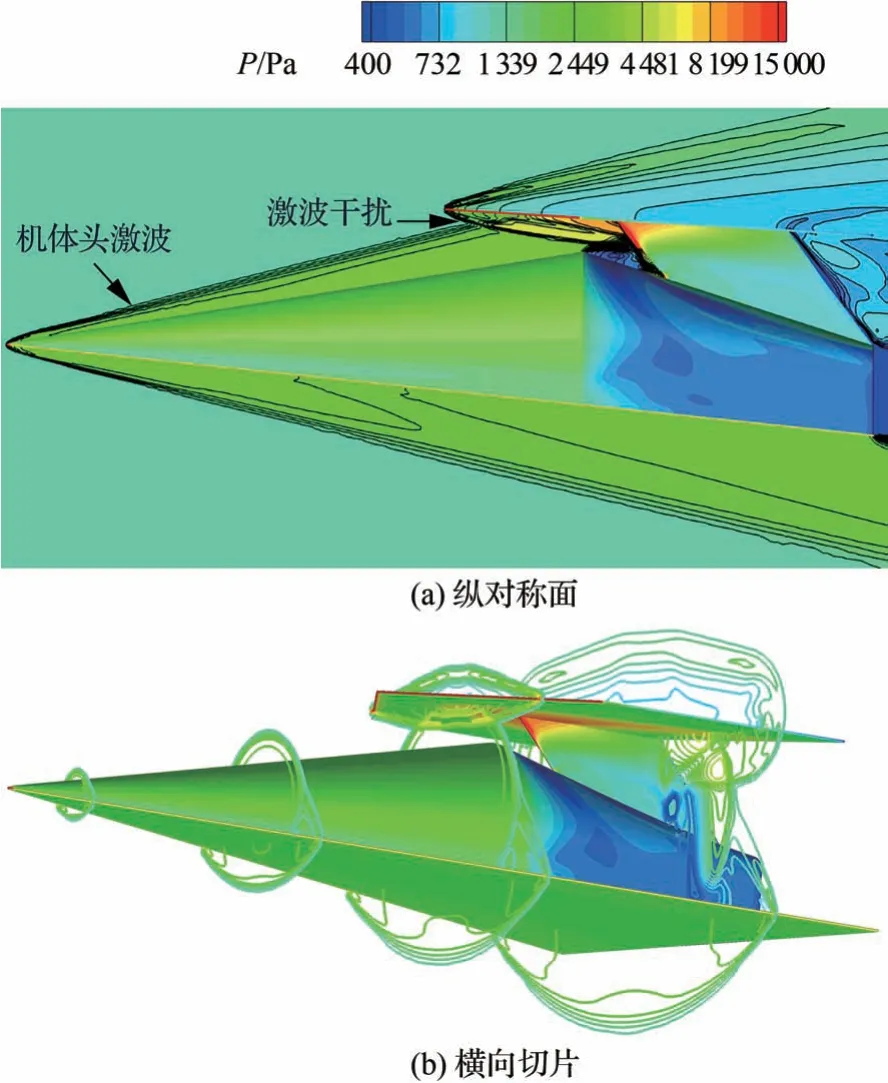

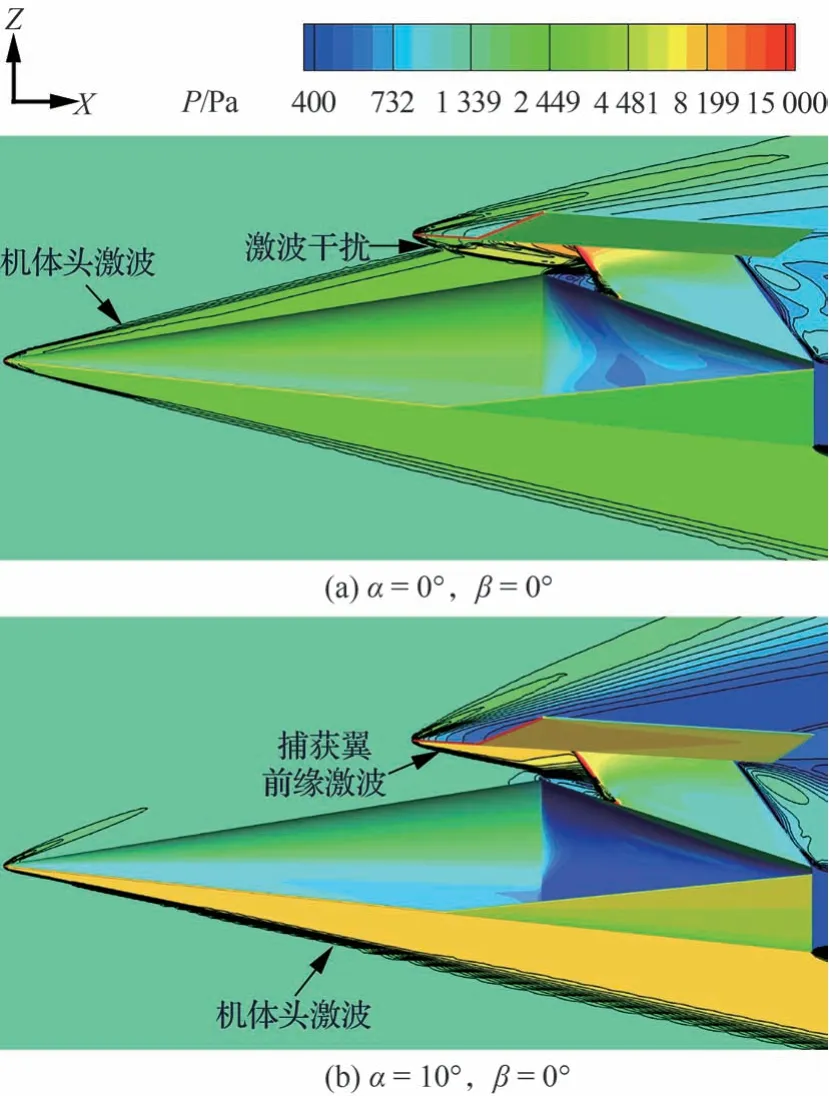

图12 给出了Test-1 构型在不同攻角下纵对称面及物面压强分布。当α=0°时,机体上表面诱导的激波经捕获翼前缘激波干扰后,在捕获翼下表面发生反射,产生了局部高压区;对比基准构型的流场结果(见图3)可知,翼反角变化几乎不影响纵对称面附近的压强分布。当α=10°时,流场波系发生了显著变化,由于机体上表面压缩角为9°,来流经机体上表面将发生膨胀,不会诱导出激波;此时捕获翼下表面在其前缘激波的作用下将产生大面积高压区。

图12 Test-1 构型纵对称面压强分布Fig.12 Pressure distribution on longitudinal symmetrical plane of Test-1 configuration

考虑到小攻角时捕获翼下表面附近流场的激波干扰更加复杂,因此本节主要分析攻角α=0°时翼反角对流动特性的影响。为了覆盖捕获翼和三角翼上/下反2 种情况,鉴于篇幅有限,这里主要以Test-1 和Test-4 这2 种构型为例展开分析,其中Test-1 构型两翼面均上反,Test-4 构型两翼面均下反。

图13 给出了α=0°、β=0°时2 种构型X=0.75 m 切片上的压强等值线云图。可以看出,捕获翼上/下反时其前缘激波的位置发生了改变,而三角翼上/下反时机体头激波的形状发生了改变。此外,翼反角变化主要改变了翼梢附近的波系结构,而对纵对称平面附近的流场结构影响有限。

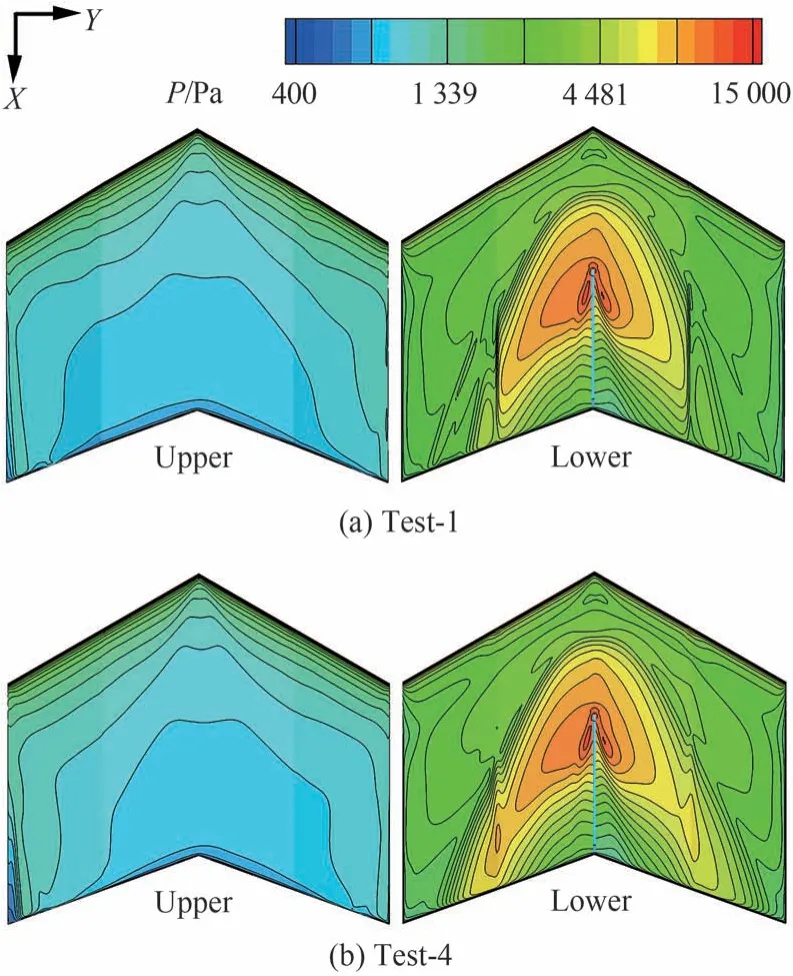

捕获翼上表面(即背风面)受膨胀波的影响而压强较低,且上/下反对其压强分布的影响较小,如图14(a)所示;受机体头激波和捕获翼前缘激波的影响,捕获翼下表面(即迎风面)的压强较高,中部出现了明显的高压区,且下反时高压区的范围更大,如图14(b)所示。由此可知,捕获翼改变反角主要通过影响下表面的压强分布进而影响升阻特性,下反时升力和阻力将会增加。值得说明的是,由于本文捕获翼反角变化范围较小且展长不变,因此投影面积变化较小,在分析升阻特性时只需考虑压强分布的变化。

图14 捕获翼上/下表面压强分布(α=0°,β=0°)Fig.14 Pressure on upper and lower surfaces of HCW(α=0°, β=0°)

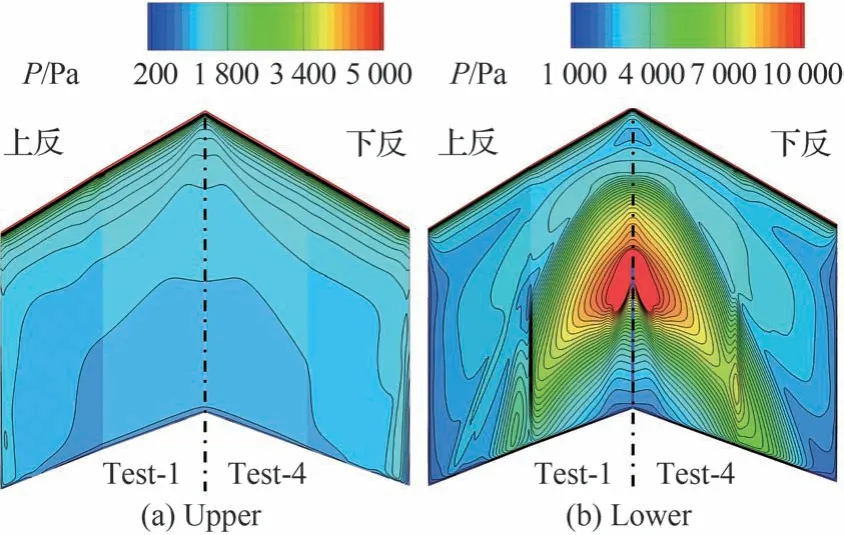

图15 给出了α=0°、β=0°时2 种构型三角翼上/下表面的压强分布。可以看出,三角翼下表面压强比上表面压强更大,上反时三角翼上表面(即背风面)压强略微升高,而下表面(即迎风面)压强明显降低;下反则反之。对于三角翼的升/阻力随反角的变化,需要综合考虑上下表面压强差和投影面积2 个因素。具体地,随着三角翼上反角逐渐增大,上下表面的压强差将逐渐减小,同时投影面积也逐渐减小,2 个因素累积会导致升/阻力程单调减小的趋势。相反,当三角翼下反角逐渐增大时,上下表面的压强差会逐渐增大,但投影面积会逐渐减小;当下反角较小时,此时投影面积的改变有限,压强差对升/阻力起主导作用,即升/阻力会有所增加;当下反角超过某一临界值时,投影面积明显减小,逐渐对升/阻力起主导作用,此时升/阻力会逐渐减小。

图15 三角翼上/下表面压强分布(α=0°,β=0°)Fig.15 Pressure on upper and lower surfaces of delta wing (α=0°, β=0°)

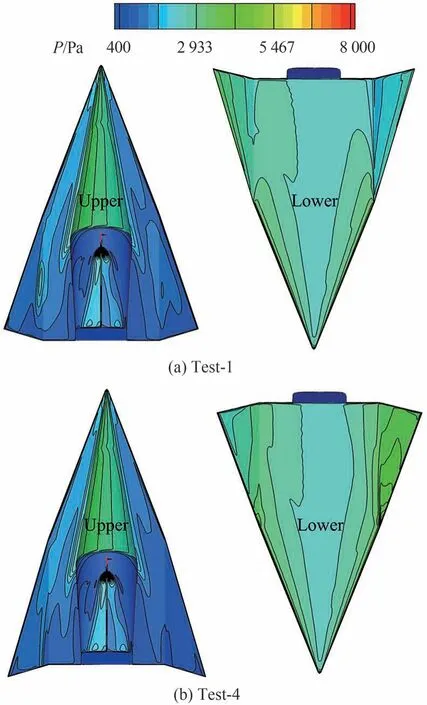

进一步,图16 和图17 分别给出了α=0°和β=2°时Test-1 和Test-4 这2 种构型捕获翼和三角翼上/下表面的压强分布。可以看出,当存在侧滑时,不同外形间捕获翼上/下表面压强分布差异主要体现在翼面偏折处的后段,对气动力的影响有限。

图16 捕获翼上/下表面压强分布(α=0°,β=2°)Fig.16 Pressure on upper and lower surfaces of HCW(α=0°, β=2°)

图17 三角翼上/下表面压强分布(α=0°,β=2°)Fig.17 Pressure on upper and lower surfaces of deltawing (α=0°, β=2°)

对于三角翼,由于其上表面压强整体较低,因此不同反角下的气动特性差异主要由其下表面压强分布决定。当三角翼上反时,左侧翼面偏折段下表面压强更高,滚转恢复力矩增大,横向稳定性提高;下反时,右侧翼面偏折段下表面压强更高,滚转恢复力矩减小,横向稳定性降低。同时可以看出,相对于上反,下反时右侧翼面偏折段上/下表面的压强差异更加显著,这是由机身尾部和捕获翼支撑的遮挡效应综合导致的,因此,横航向稳定性对三角翼下反角更加敏感。

5 结 论

基于高压捕获翼气动布局的基本原理,设计了一种三角翼-机身组合、单支撑布局的高压捕获翼概念构型。以捕获翼和三角翼上/下反角作为设计变量并实现参数化几何建模,结合均匀试验设计方法、CFD 数值模拟方法和Kriging 建模方法等手段,研究了不同来流状态下翼反角对高压捕获翼构型高超声速气动特性的影响,主要结论如下:

1)升阻特性受三角翼反角的影响更大,三角翼下反时,升/阻力和升阻比会先略微增大,当超过某一临界角后,将不增反降;随着三角翼上反角增大,升/阻力和升阻比将单调减小;整体来看,翼反角对升力的影响比阻力大,即升阻比的变化主要受升力主导;随着攻角增大,翼反角对升阻比的影响减弱。

2)纵向稳定性方面,捕获翼反角对其影响较小;三角翼上反时,气动焦点前移,纵向稳定性减弱;三角翼下反时,气动焦点位置变化量在1%以内,即纵向稳定性基本不变。

3)横航向稳定性方面,翼面上/下反都会提高航向稳定性,但下反的效果更明显,且对三角翼反角更加敏感;翼面上反会提高横向稳定性,而下反会降低;大攻角时,三角翼上反角过大,横向稳定性可能会降低。