劳动项目设计与实施的“五个关键”

戴君

【摘 要】劳动项目的有效实施,关系到落实劳动课程内容及其教育价值。有目标、有内容、有方法、有场域、有评价是实现中小学劳动和项目设计与实施的“五个关键”,有助于发挥劳动树德、增智、强体、育美的综合育人价值,培养懂劳动、会劳动、爱劳动的时代新人。

【关键词】劳动项目 劳动实施 新课标

劳动课程是实施劳动教育的重要途径,在劳动教育中发挥着主导作用。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》指出,义务教育劳动课程以丰富开放的劳动项目为载体。劳动项目的有效实施,关系到落实劳动课程内容及其教育价值,体现课程实践性特征,推动学生“做中学”“学中做”,获得劳动素养的提升。为此,在教学实践中摸索出一条行之有效的项目设计与实施的路径成为当务之急。笔者认为劳动项目有目标、有内容、有方法、有评价、有场域是五个关键点。

一、“劳”有目标:研读课标,精准定位

劳动课程以核心素养为立意,以课程理念为导引,以课程目标为指向。新课标中对劳动课程的总目标及学段目标有明确的要求,在内容上设置了“清洁与卫生”“农业生产劳动”“现代服务业劳动”等十个任务群。因此,劳动项目的目标制定应依据项目所对应的具体任务群的课程内容要求,可以从劳动素养出发,反映劳动项目实施的预期结果和学生身心方面的变化,制定精确、具体、可操作的项目目标(见图1)。

同时,新课标对各学段劳动核心素养内涵提出了清晰的要求,总目标与学段目标一目了然,教师在制定项目目标时应关注同一任务群在各学段要求的螺旋上升,注重在劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神四个方面的进阶性。

以“厨房家用电器使用”项目为例,三至四年级的项目目标为学会正确使用厨房小家电,会根据需要选择和使用合适的厨房电器,体会完成烹饪劳动的喜悦与成就感,形成安全劳动、规范操作的意识;五至六年级的项目目标为掌握常用厨房电器的功能特点和使用方法,感受家用电器对提高家务劳动的效率、提升生活品质的作用,形成勤于观察、乐于思考的品质。根据各学段学生的素养要求及学生特点,进行循序渐进的目标设置,逐步提升学生的劳动素养。

二、“劳”有内容:紧扣目标,选择内容

在精准定位后,教师在项目设计时应紧扣目标,精心选择项目中的具体劳动内容。不同学段的学生,生活经验的基础与发展要求不同,不同地区学校的劳动教育资源也不相同。教师需把握好各学段劳动素养的培养要求,从日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动的十个任务群中进行筛选,确定适合当地学生生活实际的劳动项目内容。

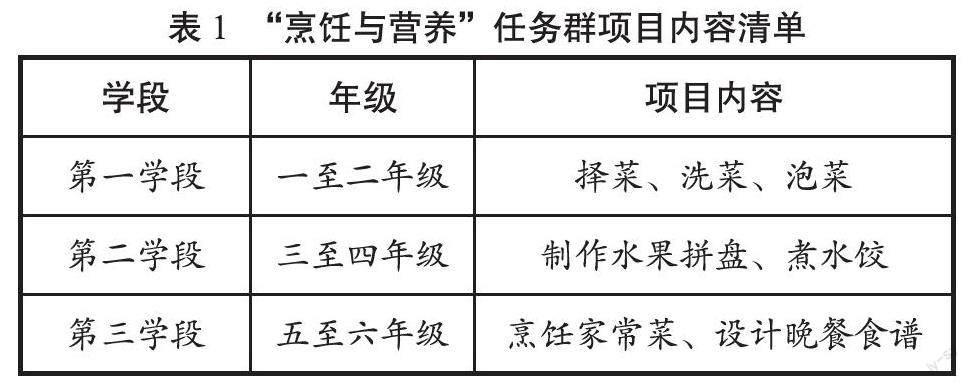

在内容选择时,以日常生活劳动中的“烹饪与营养”任务群为例,可根据学段特点进行内容选择(见表1)。

以上项目清单中,劳动项目注重从简单到复杂、从单一到综合的设计,体现了各学段的纵向衔接与递进关系,注意“整体规划、纵向推进、因地制宜、各有侧重”。从食材清洗到设计晚餐食谱,是一个循序渐进的过程,从低年级开始设计,一直到高学段,长时段大周期的劳动任务安排符合劳动习惯养成的规律。

三、“劳”有方法:注重实践,指导淬炼

孟子曰:“故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。”因此,教师需对项目操作的方法加以提炼,给学生做出示范和指导,引导学生提出解决问题的策略。在具体的教学中,教师可采用丰富多样的实践方式,引导学生通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式,获得丰富的劳动体验,习得劳动知识与技能,感悟和體认劳动价值,培育劳动精神。

如“木艺作品设计与制作”项目中,教师根据传统木艺提炼了锯、刨、凿等操作方法,让学生初步了解和体验木艺入门。待学生熟悉木艺工具并较为熟练地掌握了基本加工方法后,教师就会引导学生练习刚连接、铰连接等连接方法。这些由易到难、循序渐进的方法,学生通过模仿和巩固,深入了解和完成木艺制作的全过程,并成为进行木艺设计与创新的基础。这种注重先后顺序、操作得当的实践方法引导,不仅能让学生掌握劳动技能,还能在实践操作中内化学生的筹划思维、发展学生的审美能力、体认劳动的重要价值,真正实现以劳动实践促学生解决问题能力的提升,发挥劳动的综合育人作用。

四、“劳”有评价:关注过程,定位发展

劳动评价是检验劳动项目是否有效实施的关键,也是社会、学校、教师和家长了解学生劳动素养发展情况的重点,更是进一步提升学生劳动素养的基础。劳动评价要注重“两个多元”:强调维度多元,从劳动观念、劳动能力、劳动习惯与品质、劳动精神等多方面评价学生的劳动情况;强调主体多元,鼓励学校、家庭、社会、学生等多方共同参与评价。除此之外,劳动评价还要注重“三个结合”:强调劳动过程评价与劳动成果评价结合、平时表现评价与学段综合评价结合、定性评价与定量评价结合,真正发挥劳动评价在促进学生全面发展中的作用。

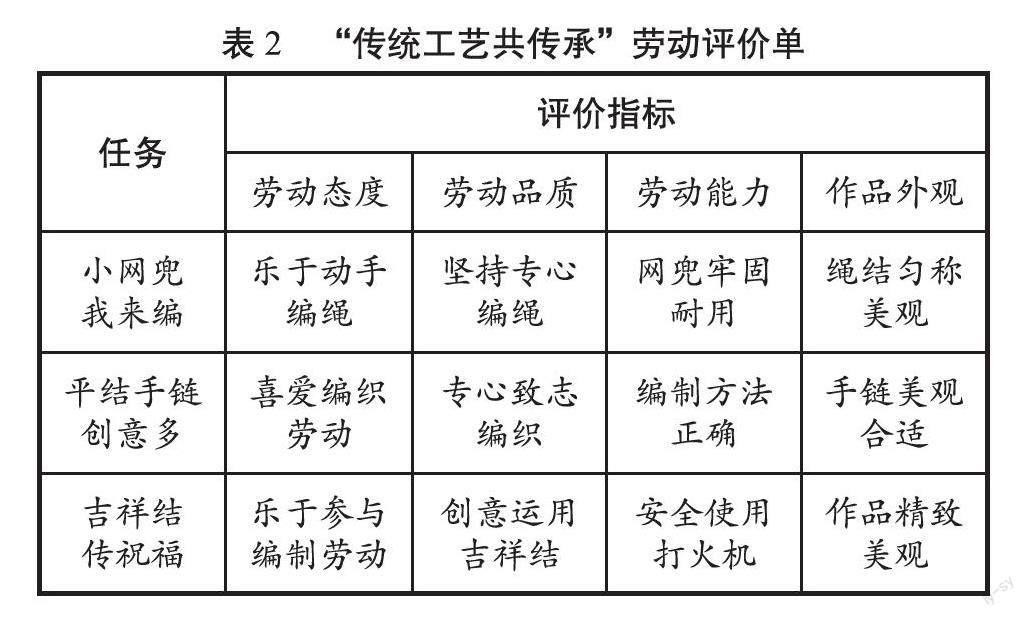

在四年级劳动项目“传统工艺共传承”的实施中,教师根据“小网兜 我来编”“平结手链创意多”“吉祥结传祝福”三项任务分别制定评价单(见表2)。

该劳动评价单实现了“过程+结果”的劳动评价。“劳动能力”评价中关注学生的劳动过程,考查学生的编制方法是否得当、是否具备安全意识,而“作品外观”评价中关注学生的劳动过程,强调劳动成品的美观精致。该劳动评价单还注重多维度的劳动评价,不仅注重劳动能力,还关注学生的劳动态度和劳动品质,指向学生劳动素养的养成。

低年级的学生往往需要一些实物来激发他们的劳动热情。因此,不少学校采用劳动币、劳动章等激励措施。这些措施可以有效调动学生的劳动积极性。

五、“劳”有场域:拓展资源,保障实施

劳动教育的实践性要求劳动场域是项目实施的基础条件。在项目实施中要根据不同的项目科学、合理地确定劳动场域。从劳动场所、工具设备、材料及劳动文化氛围等方面提供保障,为确保项目实施,学校需大力拓展实践场所,满足各类劳动项目实践需要(见图2)。

在“家用器具使用与维护”任务群的“拆装洗电风扇”劳动项目实施中,教师根据劳动项目需求,准备了供学生进行劳动实践的专用教室(劳动场所),教室内挂有“自己的事情自己做 家里的事情帮着做 集体的事情抢着做”等标语(劳动文化氛围)。除此之外,教师还准备了沾满灰尘的家用立式电扇、十字螺丝刀、水桶和抹布(工具设备)。教学时间也由教师精心安排,开始该劳动项目的教学之前,学生刚结束了一节体育课。学生满头大汗的时候正是需要用到电扇之时,这就为教学营造了一个符合生活习惯和学生需求的劳动氛围。真实情境下的劳动教育凸显劳动生活需求与实践要求,为劳动课程的落地提供了保障。

项目是劳动课程实施的重要载体,是培养学生劳动素养的重要途径,其归宿是探索一套行之有效的开发与实施策略。在教学实践中,教师还要考虑劳动与教育的有机统一项目与其他课程的紧密结合,课外、校外劳动实践体验的有效拓展,在实践与探索中不断提升劳动课程育人功能。