“唐人始有意为小说”与鲁迅的汉唐小说史识

甘文博

摘 要:为研究者广泛关注并争论不休的“唐人始有意为小说”这一论断,是《中国小说史略》汉唐部分的总命题,承载着鲁迅以“演进”为核心的古代小说发展观和他在汉唐小说文体、内容、艺术等方面的“选择”与“定性”原则。“论断”强调的不是唐人才开始有意识地创作小说,而是唐人开始有意识地创作“写人”的、重视艺术和审美的文学性小说,进而揭示唐人小说在古代小说史中的重要位置和意义。研究者在理解和讨论这一“论断”时,应当注意其时代学术研究的局限,也应予以学术史层面的“了解之同情”。

关键词:鲁迅;《中国小说史略》;中国古代小说;小说史;史识

中图分类号:I207.409文献标志码:A文章编号:1672-9684(2023)01-0090-08

在中国古代小说研究领域,鲁迅《中国小说史略》①无疑已是经典,其所开创的古代小说史体例、勾勒的古代小说演进轨迹及其包含的论断,均已产生了深远影响,后来之治古代小说史者,多奉之为圭臬,承袭之作辈出。及至本世纪,中国古代小说研究已是显学,研究成果足称繁夥,但学界仍普遍将《史略》视作首屈一指的经典著述——“尽管鲁迅之后不知出现了多少中国小说史方面的著作,但至今尚未有谁的研究被学术界公认已经超越鲁迅”[1]。

《史略》作为一个小说理论体系尚未成熟、小说研究环境尚显杂芜的特定历史时期的产物,其研究对象又是属性复杂、数量庞大的中国古代小说,因此难免存在着一些疏漏、失误和缺陷。近三十年来,学界对《史略》在体例、材料、论断等方面的辨正和检讨良多,其中,“唐人始有意为小说”这一论断可谓质疑之焦点。“论断是否成立?”——以此为辩题形成了争持日久的辩论,参与者众,影响亦巨。由于“论断”关涉中国古代小说研究的几个根本问题,故而争论已不局限于鲁迅的说法对不对,实已辐射并倾斜至如何认识和界定中国古代小说、如何处理中国古代小说研究中的“中西古今”关系、如何重构中国古代小说研究格局和重写中国古代小说史等重大议题。但审视争论,各方对“论断”的理解本就多有分歧,而“论断”在《史略》中的位置和意义也容易被忽视。本文重点着眼《史略》与“论断”本身,剖析其与鲁迅汉唐小说史识的关系,进而探析“唐人始有意为小说”的原初意涵和其承载的鲁迅构建汉唐小说史的指导思想和基本原则。

一、争论:“唐人始有意为小说”是否成立?

1988年,王启忠发表论文,认为六朝人已经有意识地、自觉地创作小说[2]。随后,万陆发表《中国古代小说自觉意识刍议——兼与王启忠同志商榷》,以视古代小说为叙事文体为前提,追溯唐人及唐前小说发展,将“有意为小说”的时间点重新推理至唐代[3]。王、万两位学人的论说,形成关于“论断”是否成立的第一次公开的集中性论辩。此后,不断有研究者参与辩论,如吴代芳认为“《世说》开始有意为小说,而且初具了小说的规模,但它和我们今天所说小说的概念是不能划等号的”[4]。杨民苏认为鲁迅“论断”的本意是“从唐代开始,小说家们才有意把小说当作一种文学艺术体裁去进行认真地艺术创作”,作品内容的丰富、主题的深刻、艺术上的空前成就等,则是其具体的体现[5]。刘金仿认为,《史略》误判了唐传奇的文体发展关系,并在接受胡应麟观点时,产生了逻辑混乱,而唐人小说观念并未自觉,依旧为传统所束缚,故而小说文体尚未独立,也就是说,唐人尚未有意为小说[6]。

2016年1月,由刘勇强主持,程国赋、陈文新作为对话嘉宾的题为“‘唐人始有意为小说对吗?”的讨论在北京语言大学光明文学遗产研究院举行,讨论的内容发表于《光明日报》2016年4月28日第16版。对话中,程国赋认为,相较前朝,唐代小说作家的主体意识增强,小说表现技巧丰富多样,小说叙事艺术明显提高,小说文体趋于成熟,尤其是唐人传奇取得了卓越成就,代表着中国文言小说创作的第一个高峰,“唐人始有意为小说”这一命题“客观、真实地反映了中国古典小说的发展历程与内在规律”。陈文新则认为,鲁迅的立论前提——“传奇者流,源盖出于志怪”并不符合历史现实;在处理“虚构”与古代小说文体关系时存在不妥,对古代小说史的架构和观照存在以今律古的问题;为鲁迅所重视并拈取为“唐人始有意为小说”之关键的唐传奇,其本质是“传记辞章化”,即用写作辞章的方式来写传记,并非唐人在以“藻绘”“文采”创作“小说”[7]。承续上述对话,2017年冬,《中国文化研究》刊出“古代小说文体”专题,程国赋、陈文新、吴怀东分别发表论文,围绕“唐人始有意为小说”是否成立展开深刻论说。程国赋文《“唐人始有意为小说”刍议》[8]、陈文新文《“唐人始有意为小说”这一命题不能成立》[9]实质是上次对话内容的扩充;吴怀东一文反驳了学界对“论断”的质疑,认为“鲁迅立足于现代立场对古代文学现象进行判断,对唐传奇中某些现代要素或特征进行追认,认为唐传奇具有现代小说的要素甚至特征,就思想方法和具体判断而言当然具有合理性”,“对于鲁迅先生所做出的唐人‘始有意为小说的判断,应该从人类认识的一般规律和文学研究的普遍规律角度加以合理化的理解”[10]。

程国赋、陈文新等学人的两次集中性争辩,引起学界广泛关注,一些学者紧随着发表相关论述,如王平《唐代“始有意为小说”辨析》[11]、刘晓军《被虚构的小说虚构论——以鲁迅对胡应麟的接受为中心》[12]、《唐人“始有意为小说”辨》[13]、潘建国《传奇〈崔炜〉:一篇唐人“有意为小说”的特殊文本》[14]等,波澜未尽而亦必不尽。

以“论断”为中心,争论所关涉的话题已经辐射甚广,各方面的申说也都有其理据,通而观之,难免有些剪不断、理还乱的迷惑。总体来看,争论的深层意义是中国古代小说研究领域基层理论体系构建的分歧,对“论断”成立与否的判断,也更多取决于论者所采用的研究立场和自身对中国古代小说史的认识和思考;同时,如何准确地理解“论断”以及如何恰当地评判鲁迅对古代小说史的认识和创建,则是争论的另一个重要题意。鲁迅在接受胡应麟等古人小说知識方面存在的误解和缺陷,语言逻辑层面存在的不严谨,让“论断”成为质疑和反驳鲁迅汉唐小说史理论体系的一个主要切入点。但争论中,“论断”在《史略》小说理论体系中的适用性和成熟性则趋于冷落,《史略》的学术背景也并未引起足够的重视,从这个角度来看,对“论断”的理解和评判,还欠缺一些理性与冷静。要破解这看似治丝益棼的迷局,其实还是应该回到原点,先放下“论断”对不对的意见,回到“论断”产生的现场,准确理解“论断”的意涵。陈平原认为:“在讨论小说史研究时,不应局限于研究者提出的具体结论,而应该审察隐藏在后面的研究者所使用的理论框架。”[15]我们需要做的,也许正是这一审察工作②。

二、溯源:《史略》的双重属性

《史略》的前身是授课讲义,这是研究者的常识。忽视《史略》的讲义属性,也就忽视了其思想、体例、内容的原始逻辑。因此,要准确理解“唐人始有意为小说”及其背后的理论框架,必须同时考量《史略》学术论著和讲义的双重属性。

鲁迅于1920年秋受聘为北京大学等校讲授小说史课程,应教学要求编撰课程讲义,内容按授课进度编写,油印后以散页形式随课堂发放。按现存的油印藏本③,讲义以朝代为纵线,以代表作品和小说类型为横面,共17篇,有篇题,无目录,内容简略,确实是“略陈梗概”。其中《六朝之鬼神志怪书》《唐传奇体传记》均分作上下篇,讲义全本也就此排布匀称。1921年秋,鲁迅开始第二轮授课,课时增多两倍有余④,讲义也顺应进行了大规模的扩充修订,删去原第一篇《史家对于小说之论录》,扩充《明之神魔小说》《明之人情小说》各分上下篇,增补《唐之传奇集及杂俎》等8篇,篇目增至26篇,同时增加了目录[16],以铅印本发放,并题名《中国小说史大略》。其后,在铅印本讲义的基础上,完备序言、目录、后记等部分,并增删、补正一些内容,于1923年至1924年间由北京大学第一院新潮社出版《中国小说史略》上下卷,28篇;1925年北新书局出版合订本,此后鲁迅根据新的研究成果及新见材料又做过一些修订,至1935年,北新书局出至第十版,是为我们一般常见的《史略》版本。

“在《史略》版本的流变过程中,从油印本到铅印本是改动最大的一次。铅印本之后的各版本,只存在作品及相关史料的增补和论述文字的修改,小说类型的划分和命名至此基本确立。”[17]《史略》在讲义阶段所确立的这种外在形式——以朝代為节点分篇排布,突出主要作品和小说类型,一是出于治史的惯例,可对一时代之小说有明确的把握,同时形成一个清晰的演进的发展轨迹⑤;二是便于调整教学中课时的对应、内容的设计和重点的选择,是适应教学需要的客观反映。一个时代或者一种小说类型在古代小说史中的定位和意义,则体现在篇幅的占比、具体的论断等细节中。总体而言,讲义举要列纲、经纬分明、断制严谨,这些质素也促成其自然地转化为学术论著。《史略》正式以学术论著的形式出版后,名义虽有变化,但在授课过程中发挥的作用并无大变。可见,讲义属性是影响《史略》体例、内容及规模形成的直接因素。

讲义属性决定了《史略》的内容不会是小说史料的堆积,只能是择其要者、可讲者、应讲者而述之。从一位师者授课的角度去看,这些最终书面呈现的文字内容,是古代小说史理论知识的重点。也就是说,《史略》是一本具有“浓缩”“强调”特色的知识要集,每一篇所展示的是一时代小说知识中应当着重掌握的部分。

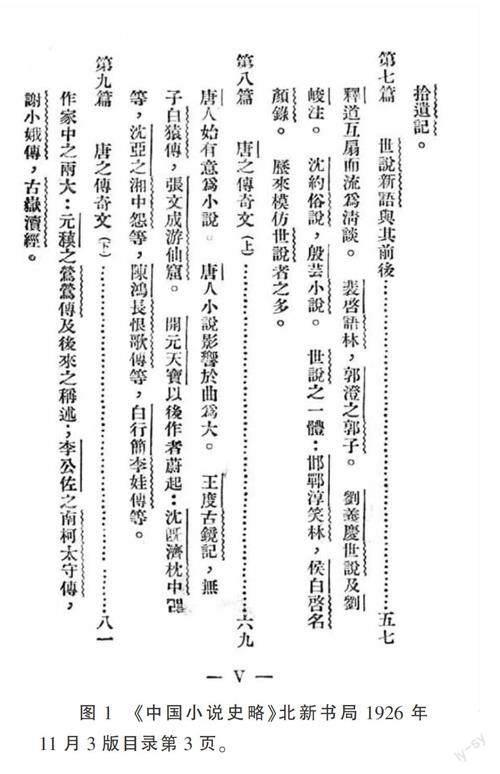

在《史略》的目录之下,本有细目,以短语短句标明该篇之重点,或是核心论断,或是一朝代之代表作品,其目的是突出重点,也即标明讲义之要义、小说史之主线。如第一篇之细目简略勾勒了史志著录小说文类的流变;第二篇之细目首句揭示“小说之渊源:神话”;第三篇、第四篇之细目的首句分别判定“汉志所录小说今俱佚”“见存汉人小说皆伪托”;第五篇之细目列举“文士之传神怪:魏文帝《列异传》,张华《博物志》,干宝《搜神记》,陶潜《搜神后记》,刘敬叔《异苑》,刘义庆《幽明录》,吴均《续齐谐记》”;第八篇之细目首句即明确提出“唐人始有意为小说”(见图1)。

遍览目录及其细目,几乎就是一篇数百字的古代小说史概要。但随着简体横排逐渐普及,一些出版社在排版中删去了细目,仅保留篇题目录。如中华书局、上海古籍出版社、商务印书馆多在一些精装版本保留细目,而简体平装本则多已删去。这一排版编印的调整,不仅使研究者对鲁迅中国小说史核心思想的揆格不够完整,也造成了一定的解读困扰并衍生出相应的学术现象。上世纪80年代以后的部分研究者,由于以无细目的《史略》为研究底本,在引述讨论“唐人始有意为小说”时,往往归其出处于第八篇之正文:

小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时则始有意为小说。[18]39

这一文献引用的错位,也促生出如“唐人‘始有意为小说”“唐‘始有意为小说”“唐代‘始有意为小说”等原论断的诸多变体。⑥

鲁迅将“唐人始有意为小说”放在细目,明显有着指示和强调的意味,目的在于突出其在知识体系中的重要性。但仔细分析《史略》的逻辑与语义,可以确定:第一,“六朝人非有意为”的“小说”与“唐人始有意为”的“小说”,是鲁迅小说理论体系中文体层面的“小说”,这不同于汉代两篇所指向的目录学层面的“小说”,更不同于“饰小说以干县令”(《庄子·外物》)的语词层面的小说;第二,在六朝小说的论述中,显见鲁迅对“鬼神志怪”与“世说”小说类型的认定,按照《史略》对小说类型的构建用意,这种类型认定体现出鲁迅对六朝“鬼神志怪书”与“《世说新语》及其他”在小说文体⑦及其在古代小说史中重要位置的认同。这就意味着,鲁迅并没有认为六朝人所创作的不是“小说”,可他却又说这些小说的创作是“非有意”的。那么,在逻辑和语义层面均出现了矛盾:鲁迅论证“非有意”的主要依据是“盖当时以为幽明虽殊途,而人鬼乃皆实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视故无诚妄之别矣”[18]22,但即使我们确信六朝人完全迷信鬼神的真实存在,也不能就此推导出其对“鬼神”的“实录”是一种“非有意”的创作行为——鲁迅也指出了这些小说“自神其教”的目的性;再退一步说,即便忽略“自神其教”的目的性,当一种、一类文字作品规模性出现时,恐怕不能否定它们是“非有意”的创作,更何况,当我们阅读研究古代文学史中的诸多“第一部”,谁又会说《春秋》《国语》等是“非有意”的创作!

质言之,“唐人始有意为小说”无疑有着逻辑和语义层面的缺陷。但在上下行文中,“论断”却又显得合理而流畅,这说明只推究“论断”的文面意义是否正确尚不妥帖。结合篇题目录、细目及正文可以发现,《史略》汉唐部分的小说史建构非常明确:汉一段,首先是从史志目录的角度去向上探究汉人所自认的“小说”,再从现存文献去考察评价“汉人小说”,贬抑居多;魏晋六朝一段,转入选择性述论,以“鬼神志怪”为此时小说类型之主、“世说”一类为次,总体定性“非有意为小说”;唐一段,这种选择性更加明显,以“传奇”为绝对的重心,不仅定性为“始有意为小说”,并给予前文所未有的好评⑧。也就是说,在鲁迅的古代小说史理论体系中,从汉以来出现文体文类性质的“小说”文献,至唐代“传奇”盛行,“小说”创作经过了一个从“无意”到“有意”的发展过程,而这个过程的纲领则落脚于“唐人始有意为小说”。这无疑是一个重大的理论创建。

如前所述,讲义属性影响了《史略》的规模和体制,而要选取哪些作品作为“一时代之小说”,如何评价,如何为其在小说史中定位,则决定于鲁迅深厚的古代小说研究素养,这也是《史略》何以能由讲义转化为学术专著的根本原因。鲁迅系统地推演、着重地强调“唐人始有意为小说”,其根本原因在于这一“论断”是鲁迅古代小说理论体系中一个关键的知识建构,承载着鲁迅以“演进”(“进化”“进行”)⑨为核心的古代小说发展观和他在古代小说文体、内容、艺术等方面的“选择”与“定性”原则,在《史略》的古代小说史尤其是汉唐小说史建构中,有着重要的定性和定位作用。

三、史识:鲁迅对汉唐小说的选择与定性

在受聘为北京大学讲授小说史课程之前,鲁迅已经在古代小说文献整理方面投入了不少精力。1910年至1911年间,鲁迅完成《古小说钩沉》[19],辑录自周至隋间散佚小说36种,随后开始唐宋传奇、明清小说及小说理论等文献的整理,最终形成《唐宋传奇集》《小说旧闻钞》二书。《古小说钩沉》成书早而迟迟未得出版,《唐宋传奇集》《小说旧闻钞》较《史略》后出,但出版时间相去不远,《史略》完整初版在1924年,前二书初版在1926年。这些前期的“独立的准备”⑩,为鲁迅讲授小说史和《史略》的产出奠定了厚实的基础。“从鲁迅后来成书的《中国小说史略》看,《古小说钩沉》是前七篇的资料准备,《唐宋传奇集》是中四篇的参考文献,而《小说旧闻钞》则为后十七篇的取资对象。”[20]从掌握古代小说史料到撰写《史略》,其中最为关键的一环在于依靠卓荦的史识整体把握古代小说,从文体、内容、艺术和价值等方面对古代小说文献进行判斷和定性,揭示古代小说发展中各阶段的主调,捕捉发展演变的规律,换句话说,就是要明确古代小说是什么,哪些文献应该纳入小说史的考察范围,各时期的小说该怎么评判,在小说史中处于什么位置。

鲁迅撰写《史略》的时代,虽然“小说乃文学之最上乘”(梁启超《论小说与群治之关系》)等呼喊已经良久,小说界“似乎异常发达。报纸上的广告,墙壁上的招贴,无处不是新出小说的名称”[21],但究竟什么是小说,小说的文体特征是什么,尚未形成统一的、普遍的共识。在时人的称谓中,“说部”“说体”与“小说”并行(11),“剧本”“曲本”也易被纳入小说的范畴,新的西式的小说观尚未形成普遍的共识,而旧的传统的小说观则更为复杂,文体层面仍处于一种淆乱的状态,“目下所缺第一切要的书,就是一部讲小说是什么东西的小说神髓”[22]。因此,《史略》首先需要解决的是如何界定小说文体的问题,如果以新的西式的小说文体观去约束摘选中国古代的小说,则必然有大量的传统小说文献要排除在小说史考察范围之外,而以中国本土的古代小说观去回顾小说历史,则尚欠缺一种具有普遍适用性的评价标准。

受旧学传统影响,鲁迅重视材料的掌握,论述必以考证后的客观历史存在为前提。因此,在传统与现代、中国与西方的文化思想的交汇冲突中,鲁迅试图通过以一种与“进化”思想共通的传统学术理念——“考镜源流”去解释“什么是中国的小说”“中国的小说如何萌生和演进”等问题。《史略》没有以明确的语句去界定小说的概念,而是先追溯文献,采用目录学方法,罗列古人所认为的小说,再进行选择性论述和脉络梳理,故而汉唐部分的“小说”语义经过“语词”“目录学名称”“文体”三个层面的过渡,也形成一条小说文体层面的“演进”轨迹。这一轨迹似乎合理地描述了古代小说从萌生到成熟的文体演变关系,但深入剖析可以发现,其间小说本体的、内里的承传演变存在一定的裂隙,这种裂隙在神话与后来之“小说”、六朝小说与唐传奇之间尤为明显;同时,鲁迅确定为“唐一代之小说”的“传奇文”,唐人并不称之为“小说”,这显然与他所使用的目录学方法相抵牾,背离了其原本的陈述原则(12)。这是由于鲁迅虽然在文体层面采用目录学陈述策略,但在内容的选择与定性方面,主要使用受西方文艺思想影响的具有时代特色和个人特质的评价原则。因此,《史略》汉唐部分对小说范畴的界定呈现一种复杂的流动性,既在文体层面有意尊重中国古代小说的历史实景,但对于小说的发展则更多着眼于小说的内容和艺术的流变,从而呈现一个由“无意”到“有意”的演化进程。

在《中国小说的历史的变迁》中,鲁迅申明:“人类的历史是进化的,那么,中国当然不会在例外。但看中国进化的情性,却有两种很特别的现象:一种是新的来了好久之后而旧的又回复过来,即是反复;一种是新的来了好久之后而旧的并不废去,即是羼杂。……文艺,文艺之一的小说,自然也如此。例如虽至今日,而许多作品里面,唐宋的,甚而至于原始人民的思想手段的糟粕都还在。今天所讲,就想不理会这些糟粕——虽然它还很受社会欢迎——而从倒行的杂乱的作品里寻出一条进行的线索来……”[23]301鲁迅鄙弃的“糟粕”,一方面指传统的“小道”“闲书”等消极的小说观;另一方面,主要指古代小说中的“鬼神”“果报”“宿命”“劝惩”等思想内容。这种批判有着鲜明的时代色彩,在《史略》面世前后,小说界充溢着对此类“糟粕”的检讨和批判。《新世界小说社报》在《发刊辞》中指明:“中国数千年之恶俗,而又最牢不可破者,则为鬼神。……小说家于此,描写鬼神之情状,不啻描写吾民心理之情状。说者谓其祸根不可拔,几几乎源于胎教。……讵知其脑筋中自然而受之母教,鬼神实占其大部分,此皆言鬼神之小说为之也。……其次则为男女。其为不正之男女,则必有果报;其为虽不正而可以附会今日自由结婚之男女,则必有团圆。”[24]202-203其第四期《论小说之教育》又云:“唯自来小说,惑人者多,益人者寡,非奸盗邪淫之纵恶,即神仙鬼怪之荒唐。”[24]205《中外小说林》刊文云:“吾尝纵观五千年历史,见吾国之男男女女、长长幼幼,与夫一切之愚智者,日沉晦于迷信鬼神中,初以为吾国人天赋之特性,及搜遍多数小说而读之,乃恍然于人群盲信之有由也。”[25]管达如在《说小说》中罗列“中国旧小说之缺点”,指斥旧小说“诲盗”“诲淫”,“教人以依赖鬼神,如为善获福、为恶获祸,主张因果……其甚者,教人以依赖命运”[26]350-351。作为小说界和思想界旗帜的鲁迅,深恶这种旧时文人的“瞒和骗”,期望“我们的作家取下假面,真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉”[27]240,主张小说应该“改良社会”“必须是‘为人生,而且要改良这人生”[28]512。因此,当鲁迅面对中国古代小说并为之撰史时,潜意识驱使他对这种“反复”和“羼杂”的“非人”的“糟粕”有所鄙弃,而对“非糟粕”的“写人”的作品则予以旌扬。

于是,在《史略》中,我们明显可以体察鲁迅对汉魏六朝鬼神小说的贬抑。第四篇云“东方朔虽以滑稽名,然诞谩不至此”“葛洪虽去汉未远,而溺于神仙,故其言亦不足据”[18]16-21,六朝篇云“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传,凡此,皆张皇鬼神,称道灵异”“陶潜旷达,未必拳拳于鬼神”[18]22-28,这种寓褒贬于文字的笔法,间接为言鬼神的唐前小说作了内容和价值的定性。而“杂载人间琐事”的《西京杂记》,“在古小说中,固亦意绪秀异,文笔可观”[18]19-20;“虽不过残存小语”的《世说新语》,“俱为人间言动,遂脱志怪之牢笼也”[18]33,其间的称允之意则颇为显著。在唐代一段,鲁迅直接忽略其他目录学上的小说包括承接六朝之绪的志怪小说,而主要撰述“与昔之传鬼神明因果而外无他意者,甚异其趣”[18]40的传奇文,也是因为这些作品展露了前所少有的人之真事真情。

鲁迅在构建汉唐小说史的过程中,贯穿着重视、欣赏“写人”的小说评价原则,进而影响到六朝至唐“一时代之小说”的判断和“小说演进”的描述,提出“唐人始有意为小说”,不是指唐人才开始有意识地创作唐人所谓的“小说”,而是说唐人开始创作鲁迅所认为的“小说”,这种小说是书写“人间言动”的小说,是鲁迅所认为的古代的好小说。

在“写人”之外,鲁迅另一个评价原则是小说的“文笔”,即小说的技巧和艺术性。《史略》第四篇谓“《神异经》固亦神仙家言,然文思较深茂,盖文人之为”“(《汉武帝内传》)其文虽繁丽而浮浅”“(《西京杂记》)文笔可观者也”[18]17-20,第五篇谓“均夙有诗名,文体清拔,好事者或模拟之,称‘吴均体,故其为小说,亦卓然可观,唐宋文人多引为典据”[18]26,第六篇谓“(《冥祥记》)叙述亦最委曲详尽”“(《拾遗记》)文笔颇靡丽”[18]29-32,第七篇谓《世说新语》“记言则玄远冷俊,记事则高简瑰奇”[18]34,第八篇谓唐传奇“虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳”“大率篇幅曼长,记叙委曲”“虽亦或托讽喻以纾牢愁,谈祸福以寓惩劝,而大归则究在文采与意想”[18]39-40,这一系列的点评,着重于小说语言、结构和叙事技巧,通过前后的比对,进而突出唐传奇的小说史位置,勾勒出小说艺术性层面的“演进之迹”[18]39。

由汉至唐,《史略》对小说评断的侧重也有明显的区别,在汉及六朝五篇,侧重小说文献的考据和内容的定性,而在唐代三篇,对小说艺术性的评断显著增多。除去通过唐传奇体现对唐人小说的总体评断,鲁迅在对所举作家作品的点评中,无不显露出对其小说艺术性的称赏,评沈既济《枕中记》“文笔简炼”、沈亚之三篇传奇文“以华艳之笔,叙恍忽之情”、白行简“本善文笔,李娃事又近情而耸听,故缠绵可观”“(《三梦记》)皆叙述简质,而事特瑰奇”、李公佐《南柯太守传》“描摹更为尽致”“余韵悠然”[18]41-47。不难看出,鲁迅提出“唐人始有意为小说”,也意在强调唐人开始重视“小说”的创作技巧和审美艺术,也即小说的文学性。鲁迅的这一评价原则,在唐以后小说评断中渐趋主要,对“文采”的重视也更为清晰,因此有论者指出,通过《史略》对古代小说的评语和论断可以发现,“它确实是一位作家写的小说史。里面对于‘如何描写着墨甚多,金针度人,不乏甘苦之谈。比起一般只从主题意识、社会背景、渊源影响论小说史者,确实掌握了文学的特性,不愧为小说之史”[29]。

综上可知,《史略》汉唐部分所要清理的古代小说的“进行的线索”,包含着鲁迅对古代小说文体演变的判断,但更多侧重于描述小说在内容、艺术方面的发展轨迹。在鲁迅看来,古代小说至唐一代而臻于成熟,小说在文体、艺术等诸方面,均已贴近现代小说的高度,并在内容和思想性上与时代思潮的主张有一定的契合。另一方面,“论断”的提出,也明确了《史略》考察古代小说的立场和眼光,何以“始有意为小说”实质也回答了何谓古代趋于成熟的、质量上乘的小说,古代小说如何从萌生发展至成熟。“唐人始有意为小说”集中体现着魯迅的古代小说史识和对汉唐小说的评断,其意义不应当只推究“论断”的文面含义,也不应当仅考察研究者争论不休的《史略》第八篇之第一段——即不少论者认为的“论断”之出处或“论断”的直接语境、逻辑和思想渊源,而应该从汉唐部分全面系统地去理解和认识。“论断”所要强调的,并不是唐人才开始有意识地创作小说,而是唐人开始有意识地创作“写人”的、重视艺术和审美的文学性小说,这也是唐人小说在中国古代小说历史长河中的位置和意义。

四、余论

古人谓:“史有三长:才、学、识。世罕兼之,故史者少。”[30]4522鲁迅一直留意于文学史并有志于编撰一部文学史,他重视“对史料的彻底发掘、认真辨析、深入研究,加上富有史识的精准论断和富有民族特色的表述方式”[31]。《史略》正是这样的专体文学史,它不是古代小说的“资料长编”(13),而是鲁迅编选的古代小说知识专集,包含着鲁迅对古代小说的选择和判断。《史略》对古代小说的选择和判断受讲义属性的影响,但决定性因素仍在于鲁迅的中国古代小说史识。

如胡适所云,《史略》上半部分论断并不多,而鲁迅所持的史观史法也并不主张轻易下论断。鲁迅曾说:“但如果使我研究一种关于中国文学的事,大概也可以说出一点别人没有见到的话来。”[32]184“唐人始有意为小说”是《史略》上半部分少有的鲜明的理论建设,但还不能完全算作是“别人没有见到的话”。对唐人小说(尤其是唐传奇)的重视,在《史略》面世前后的小说界已经比较普遍,这一时期的小说研究者也大多会指出唐人小说在体制、内容和艺术方面的突破,鲁迅提出“唐人始有意为小说”,绝非惊人之语,实在是审慎的小说史认识。

《史略》及“论断”是中国古代小说研究早期的学术产物,必然带有这一时期的学术特色。我们在研究讨论《史略》和“论断”时,应该同时重视“唐人小说研究”和“二十世纪上半页古代小说研究”两个视点,在认识和接受其理论建设的同时注意到时代学术研究的局限,在质疑和反驳的同时也应予以学术史层面的“了解之同情”。当然,这并非等同于否定或者搁置关于“论断”的争议。重新审视“唐人始有意为小说”,追溯“论断”的本义和鲁迅对汉唐小说的认识,必然能更清晰地体认鲁迅在古代小说史构建方面的创辟和缺憾。“论断”强调了唐人小说在古代小说史中的重要位置和意义,梳理总结了汉唐小说发展的方向和脉络,奠定了百年来学界评断汉唐小说的主流基调,同时也折射出鲁迅在处理传统小说观与现代小说观时存在的矛盾和冲突,以及对唐前小说复杂发展的理解偏误[33]。

“唐人始有意为小说”的提出不失为一个卓越的理论创建,至少在《史略》面世后较长的一段时间内,为学界所广泛认可。但也须承认,这种认可更多建立在受西方文艺思想影响的小说理论体系之上,而“论断”也无疑有着“以今律古”“以西律中”的文化色彩。“论断”的提出,为学界处理古代小说文体概念、古代小说的萌生与演变等比较棘手的根本性问题提供了成功的示范和经验,然而本质上并未解决问题。鲁迅在界定古代小说概念和范畴上的暧昧与模糊,与其描述汉唐小说发展过程、提出“论断”的果决,形成一种鲜明的对比。因此,当学界不断涌现“重写小说史”的呼喊时,我们应当注意,不论是沿用现行主流的“以西律中”“以今律古”的研究立场,或是重构中国古代小说研究的文化语境,形成具备本土性、民族性的适用于中国古代小说的理论体系,都必须解决几个核心问题:在论者所选择的研究立场与语境中,古代小说的概念和范畴是什么?对应的古代小说史构建原则是什么?小说概念与小说史的构建是否在理论上具有统一性和适用性?同时,著史者理应重视勾勒符合古代小说历史实景的多向并行的发展轨迹,避免因循受“进化论”思想影响的单一线性小说史观[34],并由此而不得不主观删汰一些古代小说史上的重要事实。

[责任编辑:蒋玉斌]

注释:

① 为简便,后文在不需强调表述时,鲁迅《中国小说史略》简称《史略》,“唐人始有意为小说”简称“论断”。

② 因研究者对“论断”的理解不同而蔓延出的诸如古代小说的文体自觉、文体独立及研究立场的中西之别等争议话题,本文不再赘论。本文的立论原则是:尽量回到鲁迅撰述《史略》的现场,以“论断”与鲁迅的古代小说史识为中心,考察“论断”提出的原因和用意。

③ 油印本讲义现存两本,一为北京鲁迅博物馆藏本,题名《中国小说史》;一为单演义藏本,1981年由陕西人民出版社出版,题名为《小说史大略》。

④ 按鲁迅日记,1920年末开始为北京大学讲授小说史课程,共8课时,1921年秋第二轮课程,则增加至28课时;为北京高等师范学校第一轮授课7课时,第二轮为25课时。

⑤ 鲁迅在1930年为《史略》所作的《题记》云:“即中国尝有论者,谓当有以朝代为分之小说史,亦殆非肤泛之论也。”可见,鲁迅对这种编排体例本亦甚为认可。

⑥ 使用“唐人‘始有意为小说”的,如王枝忠《说唐人“始有意为小说”》、刘金仿《唐人“始有意为小说”辨析》、刘晓军《唐人“始有意为小说”辨》等;使用“唐‘始有意为小说”的,如关诗珮《唐“始有意为小说”:——从鲁迅的〈中国小说史略〉看现代小说(fiction)观念》;使用“唐代‘始有意为小说”的,如杨民苏《试论唐代“始有意为小说”》、王平《唐代“始有意为小说”辨析》等。

⑦ 此处之文体,指中国古代文学传统语境中的“体”,既可以区别外在的体制形式,也可以指向内在的思想、主题及内容,还可以代表风格和流派等。鲁迅“志怪”“传奇”“杂俎”“话本”“讲史”“神魔”“人情”“讽刺”“狭邪”“侠义”“谴责”“拟宋市人小说”“拟晋唐小说”等小说类别的命名和使用中,“志怪”等强调内容,“话本”等强调体式,“拟宋市人小说”等强调创作方式,这种多样性所体现的正是传统的多标准并用的文体观。

⑧ 《史略》在由油印本扩充至铅印本时,唐代一段增加一篇《唐之传奇集及杂俎》,即在以“传奇文”之外,增加了“传奇集”“杂俎”两类研究对象;同时,鲁迅对“传奇”文体的命名,也略有变化,前称“传奇体传记”,后称“传奇文”。

⑨ “演进”出自《史略》,“进化”“进行”出自《中国小说的历史變迁》。

⑩ 所谓“独立的准备”(鲁迅《不是信》),是鲁迅面对陈西滢等“鲁迅抄袭盐谷温”指控的自证,此是一段公案,不必赘述。可参阅纪维周《鲁迅“抄袭”公案真相》、张家康《胡适为鲁迅说公道话》、鲍国华《鲁迅〈中国小说史略〉与盐谷温〈中国文学概论讲话〉——对于“抄袭”说的学术史考辨》、符杰祥和尹瑞雪《所谓鲁迅“剽窃”公案应该相信谁》等文。

(11) 鲁迅早期也使用“说部”一词:“我国说部,若言情谈故刺时志怪者,架栋汗牛。”参见《〈月界旅行〉辨言》,1903年。

(12) 前文已经提及,讲义由油印本扩充至铅印本,鲁迅对“传奇”文体的命名,有着“传奇体传记”至“传奇文”的变化,这一变化清楚反映出鲁迅并非不知唐人将《莺莺传》等传奇文视作“传记”。

(13) 鲁迅在致台静农信中云:“郑君所作《中国文学史》,顷已在上海豫约出版,我曾于《小说月报》上见其关于小说者数章,诚哉滔滔不已,然此乃文学史资料长编,非‘史也。但倘有具史识者,资以为史,亦可用耳。”(1932年8月15日)此信中还有如对胡适“恃孤本秘笈,为惊人之具”的看法及对自己治学方法的申明,均可一窥鲁迅撰述《史略》的用心立意。

参考文献:

[1] 刘克敌.“文学家鲁迅”与“学者鲁迅”[J].中国文学批评,2017(2):89-96.

[2] 王启忠.试论六朝小说创作的自觉意识 兼议“六朝人并非有意作小说”之说[J].社会科学辑刊,1988(3):117-120.

[3] 万陆.中国古代小说自觉意识刍议——兼与王启忠同志商榷[J].赣南师范学院学报,1990(3):23-29.

[4] 吴代芳.论《世说》开始有意为小说[J].郴州师专学报(综合版),1997(4):42-46.

[5] 杨民苏.试论唐代“始有意为小说”的有意特色[J].昆明师范高等专科学校学报,1999(2):52-56.

[6] 刘金仿.唐人“始有意为小说”辨析[J].武汉职业技术学院学报,2002(4):13-16.

[7] 刘勇强.“唐人始有意为小说”对吗?[N].光明日报,2016-04-28(16).

[8] 程国赋.“唐人始有意为小说”刍议[J].中国文化研究,2017(4):38-50.

[9] 陈文新.“唐人始有意为小说”这一命题不能成立[J].中国文化研究,2017(4):26-37.

[10]吴怀东.鲁迅“唐人始有意为小说”说补论——基于学术史的讨论[J].中国文化研究,2017(4):51-58.

[11]王平.唐代“始有意为小说”辨析[J].蒲松龄研究,2019(2):130-141.

[12]刘晓军.被虚构的小说虚构论——以鲁迅对胡应麟的接受为中心[J].明清小说研究,2019(3):276-287.

[13]刘晓军.唐人“始有意为小说”辨[J].学术研究,2019(8):153-163.

[14]潘建国.《传奇·崔炜》:一篇唐人“有意为小说”的特殊文本[J].中国高校社会科学,2021(2):146-154.

[15]陈平原.“小说史意识”与小说史研究[J].文史知识,1989(10):118-124.

[16]李云.北大藏鲁迅《中国小说史大略》铅印本讲义考[J].中国现代文学研究丛刊,2014(1):197-201.

[17]鲍国华.论《中国小说史略》的版本演进及其修改的学术史意义[J].鲁迅研究月刊,2007(1):18-26.

[18]鲁迅.中国小说史略[M].北京:中华书局,2010.

[19]翁长松.鲁迅《古小说钩沉》究竟辑录于何年?[N].文汇报,2019-09-09(W02).

[20]周维培.鲁迅在古代小说文献学上的贡献[J].学术界,1990(4):59-63.

[21]志希.今日中国之小说界[J].新潮,1919,1(1):106-117.

[22]周作人.日本近三十年小说之发达[J].新青年,1918,5(1):27-42.

[23]鲁迅.中国小说的历史的变迁[M]//鲁迅.鲁迅全集:第9卷.北京:人民文学出版社,1981.

[24]陈平原,夏晓虹.二十世纪中国小说理论资料(1987—1916):第1卷[G].北京:北京大学出版社,1997.

[25]棠.中国小说家向多托言鬼神最阻人群慧力之进步[J].中外小说林,1907(9):429-434.

[26]黄霖,韩同文.中国历代小说论著选(修订本):下册[G].南昌:江西人民出版社,2000.

[27]鲁迅.论睁眼了看[M]//鲁迅.鲁迅全集:第1卷.北京:人民文学出版社,1981.

[28]鲁迅.我怎么做起小说来[M]//鲁迅.鲁迅全集:第4卷.北京:人民文学出版社,1981.

[29]龚鹏程.鲁迅对中国小说史的诠释个案研究“小说文学”学科建立的精神史[J].中国文化,2006(1):99-115.

[30]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局.1975.

[31]王春宇.鲁迅推荐的六种中國文学史著与中国文学史学之建立[J].鲁迅研究月刊,2019(3):75-85.

[32]鲁迅.两地书[M]//鲁迅.鲁迅全集:第11卷.北京:人民文学出版社,1981.

[33]白薇.先唐时期子部小说定位问题探赜[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2021(4):44-50.

[34]李春光,龚勤.近30年中国古代小说史学研究述评(1985—2015年)[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2018(6):48-58.

The Thesis that“the Tang People Started to Create Fictions Consciously”and Lu Xun ‘s Insight into the Hang-Tang Fictional History

GAN Wen-bo

(School of Chinese Literature and Cultural Communication,Tianshui Normal University,Tianshui 741001,China)

Abstract:The thesis that“the Tang people started to create fictions consciously”has been widely concerned by researchers and arouses endless controversy .It is the general proposition of the Han-Tang part of the A Brief History of Chinese Fiction,which carries Lu Xuns concept of development of ancient fictions with“evolution”as the core and his“choice”and“qualitative”principles in terms of style,content and art of Han-Tang fictions.What the thesis emphasizes is not that the Tang people started to consciously create novels,but that the Tang people started to consciously create literary fictions that“portray people”and attach importance to art and aesthetics,thus revealing the important position and significance of the Tang people ‘s fictions in the history of ancient fictions.Understanding and discussing this thesis,researchers should pay attention to the limitations of academic research in their time,and should also give it“sympathy for understanding”in the sight of academic history.

Key words:Lu Xun;A Brief History of Chinese Fiction;ancient Chinese fiction;fictional history;insight into history