近代北京的外国电影翻译

马晓驰

中国电影史上,“北京”的定位独特而又明确。目前一般认为北京是国产电影的发祥地,但受制于社会文化、技术、时局因素,并未发展为国产电影制片业的中心,而是以消费市场的地位留下别样风貌。20世纪上半叶,法国、美国、德国、日本、苏联等国的电影相继登陆北京,一度取得完全垄断地位。影片中的异域风情和视觉奇观引领了一个时代的娱乐风潮,但观众观看的细节常在诸多叙述中被忽略,其中最突出的观影问题就是语言障碍和文化隔阂。这一时期,识字率、外语普及率普遍较低的现实,使“看懂”电影成为迫切需求,帮助观众“看懂”也成为经营者必须解决的困难。事实上,解决翻译的问题,是促成外国电影在华传播“最后一公里”的关键。正由于此,北京的影业经营者相继引入各类翻译技术和方法,才最终让外国电影在华落地生根。

催生需求:外国电影进入古都的情形

北京是中国文化古都和传统政治中心。清末民初,民众主要以传统娱乐方式作为消遣途径,形式多样。在天桥、庙会、市场、茶园等公共空间,相声、京剧、杂耍是当之无愧的娱乐消费主体,满足着民众不同层次的精神和物质需求。

1902年,一名外国人在前门地区福寿堂放映电影,正式将电影作为异域的新鲜事物引入北京。随着民众对影像奇观的认知日益加深,电影的商业价值和文化交流功能日益凸显。文明茶园、庆乐茶园、吉祥园、新丰园等传统公共娱乐休闲场所相继放映电影吸引来客,形成了早期的茶园影院。与此同时,商业电影院的建设也日趋兴盛。1907年,东长安街路北开办北京由外商经营的第一家电影院——平安电影公司。1921年,罗明佑终于打破外国垄断,建成由中国人经营且设备完备的真光电影剧场。至20年代末,北京放映电影的大小场所已经不下20处。

影院数量增加,意味着在平民阶层存在较大的吸引力和盈利空间,电影已具备传播和接受的社会基础,其中播放的大多数是外国电影。一方面由于国产电影刚刚起步,数量和质量远远达不到需求;另一方面是由于外国电影具备的双重优势。从产业角度看,北京电影市场的片源、设备、技术长期依赖进口,外国电影公司具备制作和发行的技术优势、商业优势,日益成熟的好莱坞电影工业使美国电影逐步取代法国电影的垄断地位,强势地后来居上,至40年代初已占据绝对优势。从类型角度看,外国电影的类型多样,数量极为丰富。1927年,观众可在北京看到来自欧美的滑稽片、爱情片、武侠片、艺术片、哀情片、问题片、历史片、教育片,前三种类型数量占60%以上。(沈子宜:《电影在北平》,《电影月报》1928年第6期)至1935年,平安、真光、光陆、中天、大观楼、同乐影院放映的外国电影类型达23种——较上述统计增加了社会片、新闻片、冒险片、谐画片、侠义片、军事片、伦理片等,数量达400余部,远超国产电影。[《北平市各电影院映演电影种类统计》,《时代教育》(北平)1936年第1期]。外国电影的长处、优势引起本土影人的注意和效仿,费穆、宗惟赓等人于1928年成立“北平荷莱坞电影研究社”,旨在研究电影艺术,向民众宣传普及电影知识。(《照片》,《新晨报副刊》1928年第4期)1937年北京沦陷后,电影成为侵略者和统治当局实施“文化统制”政策和政治宣教的工具。电影的休闲娱乐功能几近消失,多数电影被禁止放映,美化战争、宣扬亲善的日本电影成为主流,少量的德国、法国电影零星上映。至解放戰争时期,美国电影、苏联电影又成为北京电影市场中外国电影的主流。

回顾电影在近代北京的传播史,不难发现外国电影是城市文化中不可忽视的组成部分。对观众的生活而言,观看外国电影是与传统娱乐形式并驾齐驱的娱乐消费主体,是展示异域文化的全新视觉媒介。作为现代科技与现代工业孕育的产物,电影这一舶来艺术和皮影、戏曲等传统艺术迥然不同——它以无可置疑的真实性向人们直观地展示了全新的世界(孟固:《电影与民族传统》,《北京社会科学》1995年第4期),以至于1928年时北京每天已有“六七千人消磨在电影场”(沈子宜:《电影在北平》,《电影月报》1928年第6期)。他们购买电影票、走进电影院、为外国文化所吸引,也乐于与固有生活逻辑、生活经验迥异的异质文化发生联系。语言、对白、服饰、动作、陈设、情节彰显的生活方式和价值观,被观众和影迷在潜移默化中学习和效仿,形成独特的文化体验。

技术与影像:电影翻译的方法及演变

外国电影普遍传播的形势下,观众除了热衷于欣赏画面人物,也有看懂外文字幕和情节的主观愿望。观众对影像意义及其内涵的体认,源于对影像、文字和声音的接受与内化。相比于理解环境、表情、动作等视觉语言,理解隐藏于原片字幕、对白中的细节和情绪则困难得多。有北京观众撰文指出,没有翻译的观影“只有一半的愉快,至于能力的增长、知识的灌输,则谈何容易”(《为本市各电影院建议》,《民言报》1945年11月23日)。因此,为了使“观赏—理解”的流程更加顺畅,影院经营者和制片商一直致力于翻译技术的革新。

20世纪初无声电影时期,外国电影广泛应用插卡字幕(Intertitle)展现关键的对白和背景说明。放映时,插卡字幕不与人物画面同步,而是穿插在需要解说的画面之后放映,占据整个屏幕。电影传入中国时,影院最先以现场解说的方法对其进行翻译。讲画员(或称讲画师,上海称解画员)事先了解全片梗概,放映时站在观众席高声讲解。1920年2月7日,由罗明佑主持经营的真光影院便采用此种方法。他连续在《晨报》上刊登招聘公告,标明讲画员月薪为35元,只需日场时段工作1小时或1.5个小时。(《广告》,《晨报》1921年10月19日)然而,这种方式随即暴露较大缺点。解说内容随意性大,还因过于吵闹被观众批评[渺渺:《关于电影说明书的几句话》,《大公报》(天津版)1927年10月16日],译配中文字幕和说明书随即后来居上。

这两类方法曾短暂地与现场解说并行,没有明显先后之分。译配中文字幕分为翻译、放映两个环节,翻译工作由影院和制片公司的译者进行。法国百代公司、美国好莱坞电影公司曾在北京设置代理机构承担翻译任务,影院也聘请专门译者和民间译者进行翻译。由于不存在统一的、具有隶属或联盟关系的翻译机构,各影院的译者和同一影片的译文内容均有不同。罗明佑初创真光影院时,在招聘讲画员之外就曾邀请北大的同学金擎宇担任翻译。翻译之后,中文字幕的放映更多依靠机械技术,北京的影院与上海等影业发达地区的措施大同小异。采用玻版投影法的影院,事先将译文在玻版上写好,以投影方式将其投射、放大显示在大银幕两侧或下方的小银幕上,由人力根据影片进程操控玻版变换。这种方法操作虽烦琐且效果不好,但因成本低廉直至40年代末期仍有应用。[维纶:《谈字幕》,《益世报》(天津版)1948年2月20日]上海孔雀电影公司翻译程树仁曾发明操作简便、效果更好的摄制字幕法,该方法及产品也随即引入北京(《外片添加华文字幕》,《青春电影》1939年第16期)。此外,随着中国电影市场的扩大,外国电影公司也开始配合中国观众的需求,在制片时主动加译中文字幕,省却了影院自行翻译的环节。1938年,派拉蒙公司最先实施此举,其他公司纷纷仿效,从而使译配中文字幕成为20世纪30年代以后尤其是40年代末《中美商约》签订后美国电影输华前的必备流程。

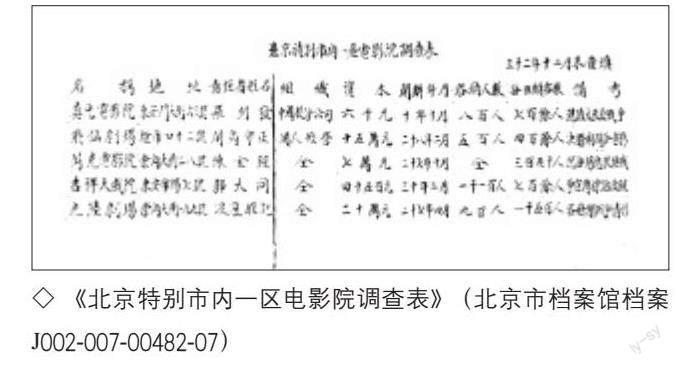

电影说明书几乎在同时期应用,该方法旨在使观众事先了解影片。影院将主要情节进行编译和缩写,撰写成留有悬念的短篇电影“说明”“本事”或“小说”,印发在报纸、电影杂志以及影院广告传单、特刊中供读者阅读。依托于报刊等大众传媒在城市中的发行网络和民众读报的热情,说明书刊载梗概既增添了报刊的趣味,有助于扩大销量,也达到了宣传电影的目的。1923年,开明戏院放映欧美新片时,不仅在现场演奏音乐,还兼用字幕和说明书两种方法:映前发放说明书吸引观众,放映时用玻片投影方法将中文梗概加在开头,尝试达到提纲挈领、使观者一目了然的作用。(《开明戏院之大改良》,《社会日报》1923年5月23日)事实上,多种方法并用是兼采诸种方法之长,尽可能地帮助观众增强观影趣味性,降低理解难度,说明书也因此具备了译介、传播、营销的三重功能,而不仅仅是一种翻译方法。

1924年5月起,《晨报》连续刊登真光、开明等影院近15部影片的说明书,计有《自由魂》《弃儿》《双美得夫》《儿女英雄》《禽兽世界》《风流皇后》《死仇》《白杏花》《循环复仇》《苦儿弱女》《情海轮回》《孤儿苦遇》《飘零女》《犬侠》等。这些说明书以文白夹杂的语句充分展现电影剧本的文学性,不因缩写丧失吸引力,留下的悬念更为观众观影提供了充足理由。说明书与中文字幕还存在实施阶段和传播功能的不同。说明书拥有更广泛的传播空间,为大众提供了“阅读文字—期待影像—理解情节”的文化体验。观众观影不仅基于对电影本身形式和视觉体验的好奇,也因阅读说明书将文学审美融入了期待视野和观影过程,从而增强了电影参与建构城市文化的可能性。

1929年4月,有声电影《歌声泪影》在北京中华基督教青年会大礼堂播放,随后平安电影院引进《百老汇之歌》《歌舞升平》等有声电影。与无声电影相比,对白和背景声音丰富了影像的表现力,无疑也增加了单位时间内的信息量,因此翻译的需求更加迫切。30年代末,一种新的翻译技术——同声传译被从国际会议领域引入上海影院,成为适应有声电影翻译的新方法,被命名为译意风或依耳风(即 Earphone 的音译)。放映时,翻译人员“译意风小姐”配合影片叙事节奏,通过麦克风将对白、背景介绍给观众,弥补了说明书不能解释细节的短板,改善了观看字幕时不得不“上下左右兼顾”的间离感觉,也降低了观影门槛,不识字的观众也可以听懂。这种方式在上海流传时,也很快为北京影人和观众所熟知。1939年,北京的《电影报》便介绍了上海大光明影院添设的这种新式设备(《最新型的“大华”大戏院产生》,《电影报》1939年12月18日),但实际引入北京的时间较晚。1945年11月,《民言报》刊载一名观众的疑惑,直指“(译意风)上海到处皆有,北平何以未见”,认为这是北京影业“缺陷外之缺陷”(《为本市各电影院建议》,《民言报》1945年11月23日),表达了极度失望的心情。直至1946年,美琪电影院才开始装设译意风,从上海聘请技术人员,要求观众需在票价之外另交收听费以领取耳机收听解说。(《北平城影院新添“译意风”挂在耳上听国音》,《前进报》1946年11月3日)这一新式设备即刻成为影院的营销要素,平安、真光影院紧随其后相继添设。

舶来与本土:电影翻译的文化功能

从文化传播角度讲,外国电影在北京的翻譯与放映具备两重“舶来性质”。一是电影艺术本身的异域传播。电影是在跨国贸易、垄断资本主义和新兴消费文化崛起的背景下开启全球流动进程的。借助榜示和推广,电影将逼真的世界展现在古都观众眼前,带来新奇感受,翻译又为观众提供了深入影像内涵的美学体验。二是电影内容的异域传播。中国观众出于娱乐、彰显摩登、满足好奇心等目的观看外国电影时,他们为影像情节所吸引。两重舶来属性之下,翻译方法成为电影技术和艺术融入北京社会的基础,这种媒介属性既是电影文化在异域传播自然生发的需求,也是商业背景下逐利因素、服务意识和宣传意识催生的产物。

从观众的文化体验角度讲,翻译方法的出现及演进具备双重意义。其一,丰富观众的日常娱乐生活。除了专门面向外国人的影院,外国电影在一般影院放映使北京观众能够了解世界娱乐潮流。外国电影明星不仅为观众熟知,还到北京与观众见面。卓别林便曾于1927年11月14日抵达北京,15日即在真光舞台与观众交流。(《卓别灵来华出现于北京真光影戏院》,《新闻报》1927年11月23日)电影也促进了中外艺术界的友好往来,1931年美国影星道格拉斯·范朋克(Douglas Fairbanks)到访北京,梅兰芳盛情款待。电影还催生了关注电影工业、明星动态的影迷群体。辅仁大学学生董毅的日记显示,他几乎每月均有观影经历。1939年1月,董毅观看珂尔柏(Claudette Colbert,现译为克劳黛·考伯特)主演的《倾国倾城》(Cleopatra)时,惊诧于“相当伟大”的歌舞场面、紧张的战场镜头,不由感叹“外国影片公司真肯花钱,此片非百万美金莫办”。[董毅:《北平日记(一)》,人民出版社,2015年]其二,翻译推动打造新式公共空间。翻译降低理解难度有助于吸引更多观众,越来越多的不同阶层的观众走进影院时,意味着了解和自觉接受了影院公共秩序规定的约束。影院的规定与听戏、听相声、看杂技时迥然不同,往往要求保持安静、不得喧哗,入场按秩序就座,允许男女同场。当不同阶层、性别、年龄的观众共同观赏同一影片时,也在无形中消解观众乃至局部社会中的等级意识和不合时宜的性别观念。

从电影本体角度讲,观众、影评者对翻译方法的讨论促进了外国电影翻译的规范化。北京作为近代中国重要的电影消费市场,放映者和观众、评论者在报刊媒体中进行了频繁的互动。观众观看外国电影不独为其形式所吸引,更希望理解人物性格、通晓故事情节并得到情绪价值,因此有无翻译、是否易于理解往往是评价影院优劣的重要指标。1921年,真光影院的讲画员李君因发音清晰、翻译佳妙,被观众赞为“北京电影院之无出其右”(胡学山:《各电影院之情形概报》,《新社会报》1921年6月21日),而1927年中天影院因缺乏中文说明招致观众的埋怨。[大穷:《北京的电影事业》,《大公报》(天津版)1927年7月25日]在部分观众看来,北京影院中的译文语句常常不通顺,也是地区电影业有待发展的表现。[寿南:《谈北京电影事业》,《大公报》(天津版)1927年8月15日]

此外,翻译的潜在缺陷导致观影体验不同,加速其本身的革新进程。1927年,北京观众曾在天津《大公报》电影专刊中尖锐地指出,电影说明书俨然成为一种“区分阶级”的工具——因为部分说明书全部采用文言,文笔深奥,“字句杂以对偶骈体”甚至失去叙事、宣传的功能,文化水平不足的观众难以理解。[渺渺:《关于电影说明书的几句话》,《大公报》(天津版)1927年10月16日]可见,除了行文特点造成的理解障碍,翻译得正确且详细更是观众所希望的。出于扩大利润、满足娱乐需求等目的,简练、通俗也成为说明书行文的必然改革方向。

[本文系国家社科基金重大项目“中国电影翻译通史”(项目编号:20&ZD313)阶段性成果]

作者单位:北京电影学院