初中古诗群文阅读教学议题的选择与实施

王双梅 姚腾熙

随着统编版初中语文新教材古诗词分量的加大,对语文教师的古诗教学效果也有更高的要求。这就需要教师在教学理念、方法上有新的探索。将群文阅读引进古诗课堂教学,通过多篇选文的整合,并与教材的主题单元学习有机结合,有重点地引导学生自主阅读,让学生深度参与课堂,提升学生的自主学习能力。

群文阅读教学法,即指师生围绕一个(多个)议题,和一组文本,在一定时间内通过集体建构,从而达成共识的多文本阅读教学过程。围绕“议题”,注重群文阅读主题的聚焦性;将文本进行组群,着意于整体感知、对比深研;教师引导学生集体构建,注重学生的自主学习。本文以初中送别诗题材为例,探讨在大单元主题教学下,初中古诗群文阅读议题的选择与具体实施的路径,以期形成一个较为行之有效的群文阅读教学模式。限于篇幅,根据送别诗群文情况,拟从情感、艺术手法、背景三方面论述。

一、议题一:情感

送别诗的情感内涵十分丰富,有表达离别伤感的,有安慰友人的,有鼓励友人的,有感叹边关苦寒的……通过群文对比,可以完善对送别诗的了解。

由于古代的交通、通讯不方便,人与人之间一经分别再见就很难。古人比较注重仪式感,把送别看得尤为重要,折柳相送,饮酒饯别最为常见。他们通常会写一首诗来纪念这一时刻的情感。送别诗主题,具体情感因人因事而异:有的直抒胸臆,诉说离别之情;有的借景抒情,表明心志;有的鼓励、安慰朋友;还有的寄托了对未来的憧憬。

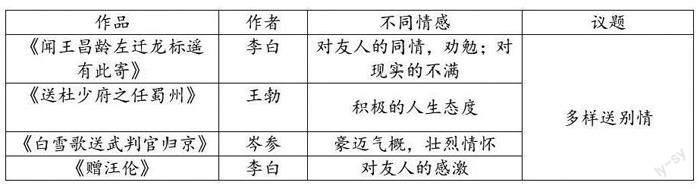

现在以统编版七年级上册《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》为例,以“送别之异样情怀”为议题,选取的文本分别是《白雪歌送武判官归京》《送杜少府之任蜀州》《赠汪伦》,相同情感都是与友人依依惜别之情,不再作对比说明,主要让学生体会不同的送别之情:

送别诗大多都包含对友人的思念之情,但情感可以不止一条,差异允许存在,教师在选择议题时,可以从这些方面入手,巧设议题,灵活群组文本。

又如“送别情之不同表达”为议题进行群文设计,选取的文本分别是《赠汪伦》《芙蓉楼送辛渐》《送杜少府之任蜀州》让学生体会不同的送别之情:

可以先由简单的古诗入手分析,再用同样的方法来分析其他几首,让学生自己尝试着做表格来完成。

第一类:情深意切,语言平白如话,令人感动

赠汪伦

李白

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

这首诗是李白在桃花潭要走的时候,他的好朋友汪伦前来为他送别,此情此景,李白非常感动,便写下了此文。

李白的这首诗主要是来感谢好友汪伦的真心相待。这首诗中李白完全不掩对汪伦的情感,把对汪伦的感激表现得淋漓尽致,运用夸张,比喻的手法将汪伦的送别情意比做比千尺潭水还深。从本诗看不出作者离别的凄楚,反而觉得非常欢快,让人感叹于这伟大的友谊。

第二类:情绪复杂,是送别而意不在送别

芙蓉楼送辛渐

王昌龄

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

王昌齡的这首虽然以送别为题,但是更多的却不是在说送别,不是在表达送别之情,这就要联系当时的背景,王昌龄受人毁谤写下了这首诗,其实是在表明真心。寒凉的夜雨落在江上,我在这里送别我的朋友,孤寂清冷。一个"孤"字,表面上说的是送别友人时离别的孤独,实际上是说自己被人污蔑的孤独心境。因此诗人对好友辛渐说:如果洛阳的亲友们问起来,你一定要替我告诉他们,我还是一片冰心,从未改变。

第三类:胸襟开阔,劝告友人:莫怀离殇

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

以往送别诗都是讲离别之苦,而这首更多的是鼓励。离别之时不得已分开,但是我们不要悲观,既然不能改变,那就积极地面对,与其哭哭啼啼的伤怀,不如以乐观的心态过好以后的日子,这样一来,怎么会交不到朋友呢?再说了我现在已经有了你这个知心朋友,所以今后不管身在何处都感受到对方的挂念,就算隔着天涯海角,也没有什么可怕!

课后作业:为了巩固课堂所学,让学生利用课余时间归纳自所学或课外搜索情感不同的送别诗,运用课堂所学方法进行分析。

二、议题二:艺术手法

送别诗是古人表达内心别情的文字媒介,情感的表达是通过语言文字来实现的,为了使语言文字更加富有美感,使送别之情表达得更加热烈,作者在表达过程通常都会使用艺术手法,艺术手法的使用可以使情感的表达效果更上一层楼。送别诗中最常用的表达情感的手段是抒情手法的运用,抒情手法包括两种:一种是直接抒情,一种是间接抒情。初中生应当掌握送别诗艺术手法,学会赏析,为送别诗学习奠定良好的基础。现以间接抒情中的借景抒情为例来进行说明。

借景抒情是指作者把自身的感情通过景物描写表达出来。它的特点是“景生情,情生景”,能使情和景互相感应,互相交融,来表达作者的思想感情。初中语文教学中掌握诗人的写作手法,是课标古诗学习要求的重要内容之一。如以“送别诗景与情”为议题进行群文阅读,选取的古诗如下:《渡津门送别》《送梁六自洞庭山作》《送别诗》。

渡津门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

这首诗是唐代诗人李白青年时期漫游途中所做。作者先写了远游,后面写旅途中的所见所闻所感,最后表达了思念之情。这首诗意境高远,想象奇特,景象雄浑壮阔,在表现了浓浓思乡之情的同时看出了作者年少风流、卓尔不群的个性。

诗人二十五岁远渡荆门,一向在四川生活的他,对家乡的一草一木都怀有深挚的感情,江水流过的蜀地,正是曾经养育过他的故乡。第一次离家,面对那流经故乡的滚滚江水,他怎能不心生思念呢?这首诗中作者没有直接说自己如何的思念故乡,而说故乡的水一路送他远行,好像不忍他离开。从江水入手,更能看出作者对故乡的深深思念。“仍怜故乡水,万里送行舟。”怀着深情厚谊,万里送行舟,以依依惜别之情收尾,情意是无穷无尽的。

送梁六自洞庭山作

张说

巴陵一望洞庭秋,日见孤峰水上浮。

闻道神仙不可接,心随湖水共悠悠。

这首诗是张说被贬为岳州刺史,在为梁知微举行的送别宴会上所作的诗。此时的作者遭遇贬谪,内心苦闷,又赶上送人离去,凄凉之情涌上心头。望巴陵,见江水漫漫,使人断肠,洞庭湖中,秋风起兮木叶飞,落叶水上漂,愁情自然加倍。“日见孤峰水上浮”,洞庭湖上的君山是十分美麗的,可今日是送别的场景,这座山显得十分孤独,山孤独更多的是人孤独。

“闻道神仙不可接”,传说君山是湘君所游之处,是神仙居所。诗人远远望着这座传说中住着神仙的山,不禁心驰神往,然而却始终无法见到神仙,感到无比惆怅。这种惆怅,不仅是见不到神仙,更多的是与离别之情有关。“心随湖水共悠悠”,洞庭湖水没有边际,奔流不息,诗人的心也随湖水远去了。结尾处,将离别之情融在诗境中,给人想象空间。

这首诗正是通过对洞庭湖景色的描写,表达了作者在异乡的愁苦心情和对朝廷的思恋,送别之意深藏在诗意之中。

送别

佚名

杨柳青青著地垂,杨花漫漫搅天飞。

柳条折尽花飞尽,借问行人归不归。

这首诗也运用了借景抒情的手法,诗人借杨柳抒发不舍之情。柳与“留”谐音,折柳相赠送别友人有“挽留”的意思。

诗的前两句是关于景物的描写,点明了时间是暮春时节,青色的杨柳枝垂到了地上,杨花在风中飞舞。第三句“柳条折尽花飞尽”,这句诗表面上写的是柳条已经被折完了,杨花也已经飞尽,柳条为什么会被折尽,还不是因为离别太多。“杨花漫漫搅天飞”,似乎能够感受到作者的忧愁,杨花飞得到处都是,实在是令人心烦意乱啊。这几句都属于暗写,“借问行人归不归”这句,才明写送别,前三句酝酿的情感此时喷薄而出,全诗也达到了一个顶峰。

以上三首诗都有浓郁的情感迸发,李白在《渡荆门送别》中,通过旅途之景写的是作者对家乡的思念。张说的《送梁六自洞庭山作》中,通过对洞庭湖景色的描绘,表达了作者愁苦心情和对朝廷的思恋。隋朝的《送别》诗,借柳抒发的那份不舍之情。

三、议题三:背景

古时候交通不发达,通信不方便,离别是最让人们伤神的一件事,朋友,亲人,恋人一别数年难以相见。所以古人在送别的时候很有仪式感,要么设酒饯别,要么折柳相送,文人墨客之间更多的是吟诗话别。因此古人吟咏的主题中便多了一份离别之情,虽同为离别,却又有不同之处。不同的人生过程造就了诗人不同的心境,在不同的经历面前每个人所要表达的情感就会有所不同,写出来的诗作风格也就不同。

古人送别有以下几个主要原因:一、考取功名。古代选拔人才的方法就是科举考试,不论年纪大小,只要能在科举考试上取得优秀成绩,就能考取功名。如张籍《送裴相公赴镇太原》,就是一首送友人考取功名的送别诗,此时作者的感情是复杂的,有对友人功成名就的祈盼与祝福,有对友人前去的不舍,有对友人外出安危的担忧,有对考题难易程度的忧思等等。二、游历天下。古代诗人,尤其是唐代诗人有漫游天下的习惯。如诗仙李白,闲云野鹤,放荡不羁,足迹几乎踏遍了整个中国。他善于交友,非常喜欢和好友一起游山玩水,旅途之中结下深厚友谊,但有聚就有离,为了表达与友人的不舍之情,在离别之时写下诗歌表达思念。如李白的《赠汪伦》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《白云歌送刘十六归山》等,杜甫的《奉济驿重送严公四韵》《短歌行赠王郎司直》等。三、边塞战争。古代边塞时长动荡不安,众多将士奔赴前线,甘愿为国捐躯,有的文人墨客也会为国申请参加战斗。因此,很多送别诗便不再局限于表达对友人的思念与不舍,而转成对战士和战场的描写,充满了英雄气概,豪情壮志。《白雪歌送武判官归京》是岑参边塞战地送别之作,这首诗有送别之情,但更多的是英雄气概,豪气冲天。通过对战地景物的描写抒发情感,如:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”,“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着”写出了边关苦寒,作战环境恶劣,表达了对边关战士的钦佩和同情。

当然,议题的选择是根据诗文作品的具体情况而定的,除以上议题外,还有作者、主题、格调、气象、影响等,议题选择的主要的目的是从多维视角在对比中让学生了解、认识、理解、鉴赏作品,从而提高学科核心素养和课程、单元相应的目标达成度。

【课题项目:内蒙古自治区三科统编教材“铸魂工程”课题“中华优秀传统文化教育在高中语文教学的实施路径研究”(课题编号:NGHZX2021030);教育部产学合作协同育人项目“新文科背景下基于互联网的中国传统文化课程思政建设”(课题编号:202102299001);内蒙古民族大学语文教育研究所专项课题“基于核心素养的中学语文单元教学设计研究”(课题编号:YJS2021005)。】

(王双梅,内蒙古民族大学文学与新闻传播学院副教授。姚腾熙,泾阳县城区第一初级中学语文教师。)