育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑现状及影响因素分析

邬枝兰

随着医疗技术的发展,生殖系统恶性肿瘤患者生存期得到了延长[1],再加上女性整体生育年龄推迟[2]以及国家生育政策的放开,育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育需求日益增长[3]。常用的抗肿瘤药物如铂衍生物制剂、蒽环类药物等,虽然能有效消灭癌细胞,但同时也会对人体造成一定伤害。对于有生育需求的生殖系统恶性肿瘤患者来说,怀孕安全性是其普遍关心的问题,并可导致其产生强烈的焦虑情绪及担忧[4]。生育忧虑是指个体对生殖问题及子女抚养方面的忧虑[5]。生育忧虑的存在不仅影响患者心理健康,而且对患者生活质量有不利影响[6]。目前,国内关于肿瘤患者的生育忧虑有一定研究[7-8],但专门针对生殖系统恶性肿瘤患者的生育忧虑的研究较少。鉴于此,本研究调查了生殖系统恶性肿瘤患者的生育忧虑现状,并分析其影响因素,为降低生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑水平提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样方法,选取2021年1月-2022年10月于笔者所在医院住院治疗的生殖系统恶性肿瘤患者为研究对象,均为女性。纳入标准:(1)病理学检查确诊为宫颈癌、子宫内膜癌或卵巢癌;(2)为育龄期女性,年龄20~45岁;(3)患者知情同意,自愿参与本研究;(4)理解能力正常,能独立阅读、填写问卷;(5)病史≥1年。排除标准:(1)合并其他心、肝、肾器官的严重疾病;(2)肿瘤有远处转移;(3)近6个月内遭受重大生活创伤事件;(4)有精神疾病;(5)不孕症。样本量的估算选取自变量的5~10倍,且考虑10%的失访率,样本量估算范围为83~165例,本研究选取样本量125例。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表

根据研究目的,咨询专家、查阅相关文献后自行设计一般资料调查表,包括婚姻状况、文化程度、家庭人均月收入、子女个数、辅助治疗、生育意愿、肿瘤类型、年龄、职业状态等。

1.2.2 中文版癌症后生育忧虑量表

该量表由Gorman等[9]编制,乔婷婷等[10]汉化,量表包括生育能力、子女健康、备孕、配偶知情、疾病接受度、自身健康6个维度,共计18个条目,每个条目采用Likert 5 级计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~5分,量表总分0~90分,得分越高表示生育忧虑越严重。该量表Cronbach′s α为 0.812。

1.2.3 社会关系质量量表

社会关系质量量表(social relational quality scale,SRQS)[6]用于评估患者与家人、朋友的关系。该量表包括家庭亲密、家庭承担、朋友关系3个维度, 共17个条目。每个条目采用Likert 4级评分法,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~4分,量表总分范围为17~68分,得分越高表示社会关系质量越好。该量表在本研究中的Cronbach′s α为 0.832。

1.3 调查方法

在征得被调查者同意后,调查小组采用统一指导语详细讲解本研究的目的、内容、问卷填写注意事项,采用匿名问卷调查,问卷当场发放当场填写,回收问卷初步检查问卷是否符合逻辑,排除无效问卷。本研究共发放问卷125份,回收有效问卷125份,有效回收率100%。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑及社会关系质量得分情况

育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑得分为(56.69±7.53)分,患者社会关系质量得分为(39.77±6.74)分。见表1。

表1 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑及社会关系质量得分

2.2 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑的单因素分析

单因素分析结果显示,不同婚姻状况、文化程度、子女个数、生育意愿的育龄期生殖系统恶性肿瘤患者,其生育忧虑得分比较,差异均有统计学意义。见表2。

表2 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑的单因素分析(n=125)

2.3 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑与社会关系质量的相关性分析

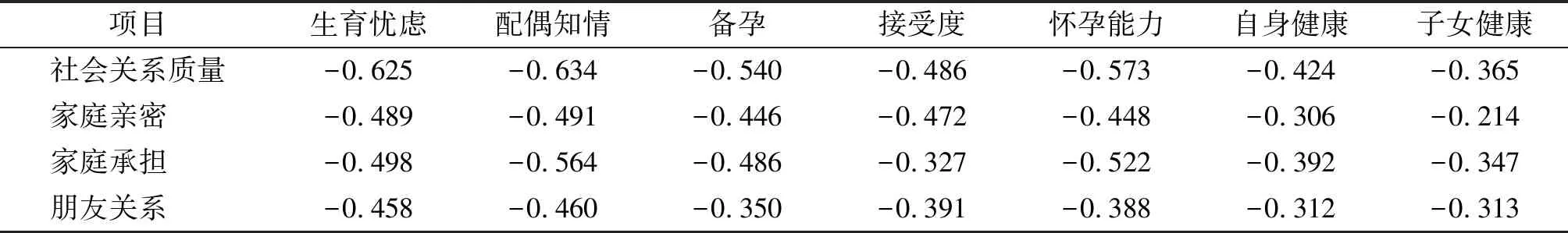

Pearson 相关性分析结果显示,患者生育忧虑总分及其各维度得分与社会关系质量总分及其各维度均呈负相关。见表3。

表3 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑与社会关系质量的相关性分析 (r)

2.4 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑的多因素分析

以单因素分析有统计学意义的项目及社会关系质量得分为自变量(自变量赋值见表4),以生育忧虑得分为因变量,进行多元线性回归分析,结果显示文化程度、子女个数、生育意愿、社会关系质量是育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑的独立影响因素。见表5。

表4 自变量赋值

3 讨论

3.1 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑处于较高水平

本研究中,育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑得分为(56.69±7.53)分,高于量表的中位数水平,这提示生育忧虑在育龄期生殖系统恶性肿瘤患者中普遍存在,且处于中等偏高水平,这一结论与相关研究[11]一致。分析其原因,育龄期生殖系统恶性肿瘤患者正处于繁衍后代、拼搏事业的黄金年龄,身患肿瘤且这一事实打破了其对生活的美好向往,使其由家庭照顾者转变为被照顾者,这种角色转换不仅使患者情绪低落[12],而且会严重影响患者治疗依从性。本研究中,生育忧虑量表维度得分中,得分排在首位的是子女健康维度,这提示育龄期生殖系统恶性肿瘤患者最关心的是子女健康状况,这一结论与Young等[13]研究不一致。造成这种差异的原因可能是研究对象不同,Young等[13]研究的研究对象主要为血液肿瘤患者,关注更多的是自身健康,而本研究中选取的育龄期生殖系统恶性肿瘤患者,绝大部分患者较年轻且无子女,更担心的后期怀孕胎儿的安全性及健康状况。得分排在末位的是配偶知情维度,这与王闪闪[11]研究结论一致,分析原因,育龄期生殖系统恶性肿瘤可能会影响到备孕及怀孕,孕育后代是一个家庭的大事,也是夫妻双方需要达成一致的事件。随着医学知识的普及以及科技的发展,患者及其家属齐心协力,可通过多渠道了解生殖系统恶性肿瘤相关知识,通过对生殖系统恶性肿瘤的深入认识,纠正自身错误观念,敞开心扉主动寻求他人支持,积极治疗,故配偶知情维度得分最低。

3.2 育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑影响因素

3.2.1 文化程度

本研究中,文化程度高的生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑得分更高。分析原因,文化程度高的患者,对疾病的理解更为深入,知晓疾病以及放化疗对自身的伤害,易过度担忧疾病的复发及自身不良结局[14],心理压力巨大。同时,文化程度高的患者进入社会时间较晚,生育时间较晚,部分接近育龄期尾声的患者还未成功怀孕,加之这个阶段的生殖系统恶性肿瘤的压力,故其生育忧虑更为严重。因此,在为患者做心理疏导时,医护人员应根据患者文化程度,选择适合患者的沟通宣教方式,鼓励患者通过官方平台、微信公众号、科普视频了解生育知识,正确看待疾病,减轻其生育忧虑。

3.2.2 子女情况

本研究结果显示,子女个数越多的育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑水平越低,这与国外研究者Shah等[15]研究结论一致。分析原因,我国传统守旧思想认为,女性只有生育了自己的孩子,人生才是完整、有意义的[16],因此,部分未生育子女的患者会过度担忧自身生殖系统恶性肿瘤会影响生育。2016年我国开始实施二孩政策,人们生育态度也有所改变[17-18],部分家庭已生育2个及以上子女,故再生育需求大大下降,故其生育忧虑水平显著低于无子女家庭。这提示我们,与已生育子女的患者相比,未生育子女的患者生育压力更大,生育忧虑更为显著,医护人员应重点关注,主动给予未生育子女患者相关咨询、帮助及指导,指导患者采取听音乐、适当运动等方式放松心态,将注意力更多聚焦生活中其他美好事物,以减轻其生育忧虑水平。

3.2.3 生育意愿

本研究中,无生育意愿的育龄期生殖系统恶性肿瘤患者其生育忧虑得分显著低于有生育意愿患者,与相关研究[19]一致。分析原因,有生育意愿的患者,因过度担忧疾病预后,害怕影响以后的备孕及怀孕,生育忧虑水平较高。同时,Armuand等[20]研究表明,患者的生育意愿是不稳定的,随着年龄的增长,曾经无生育意愿的患者,也可能会产生生育意愿。这提示广大医务人员,应动态评估患者的生育意愿,及时给予有生育意愿且生育忧虑水平较高患者心理疏导[21],减轻患者心理压力,从而提高患者生活质量。

3.2.4 社会关系质量

本研究结果显示,社会关系质量与育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑水平呈负相关。分析原因,社会关系质量是患者家庭生活与社会活动的核心,是家庭功能和社会支持的体现[22]。育龄期生殖系统恶性肿瘤患者正处于繁衍后代、打拼事业的黄金年龄,身患肿瘤在一定程度上损害了患者的生育能力,患者易出现悲伤、忧虑情绪,良好的家庭关系、社会支持使得育龄期生殖系统恶性肿瘤患者能从家人、朋友中获得所需的情感支持、经济支持,有助于帮助患者重新适应压力事件。医护人员应鼓励患者家人、朋友主动给予患者所需支持,及时对患者进行心理疏导,帮助患者建立积极认知,减轻其生育忧虑。

4 结论

育龄期生殖系统恶性肿瘤患者生育忧虑处于较高水平,医护人员应重视文化程度高、无子女、有生育意愿、社会关系质量得分低的人群,有针对性地做好心理干预,降低其生育忧虑水平,维持心理健康。本研究的局限性为样本量偏少,且仅为单中心研究,导致结论的推广性受限。未来将进一步进行大样本、多中心的干预研究。