情感引发的身份怀疑:从不安到释然

何晓红

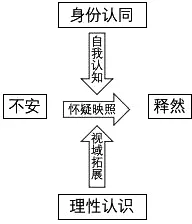

大学毕业后,作为非师范生,基于对自身受教育过程的反思,我心中涌动着一种“以人为本”的教育样态,很想回到家乡的学校工作,把心中所想践行出来。于是,我在县城的一所初中学校工作了四年。面对教学中的诸多困惑,我之后到一所师范大学读硕士,想以此来拓宽视野、提升解决问题的能力。期间,我参与了一项教师行动研究项目,看到教师来到校外空间学习的热情。但是,教师能否持续参与更多依赖学校的安排。为此,我想尝试在学校内部创设教师持续学习的空间。在一所民办学校校董的支持下,我以教师指导者的身份进入学校初中部,参与学科教研工作。在2019—2020年为期一年的跨界叙事探究工作坊学习中,我曾将这段参与学科教研的经历写成一篇叙事[1],主要讲述了自己对指导者身份的自我怀疑。本文围绕“情”对这段经历进行再经历、再讲述[2],描绘出这段经历中的情感体验①[3],尝试探究其中的情感变化及其所反映的身份困惑。

一、“反问”来袭的“不安”之情

2019年9月,我刚进入学校的第一个月,密集听课一周后,给老师们提了很多教学改进建议;在第二个月,入校再次观摩课堂时,并未看到落实,于是主动询问部分老师,得到的反馈是“建议好是好,(我们)也觉着这样的方向是对的,可是不知道怎么落地”。为此,我和主管教学的副校长商讨此事。他提议,可以“尝试先从陪伴一位教师开始,看看怎样能让年轻教师成长起来,给其他老师打打样”。副校长推荐与我合作“打样”的是郝老师,她是一位二十五六岁、入职学校前有三年左右教学经历的年轻教师。

2020年初疫情暴发后,春季学期的教学和教研都转到了线上。同年4月,在阅读了七年级语文组所有老师的《老王》的教案后,我发现郝老师的教案内容翔实,只是在引导学生理解课文主题的思路上中规中矩。在全组老师集体教研时,她表达了对课文主题深刻性的认识,只是不知道如何在课堂教学中呈现。当时,我建议郝老师再次打磨教案,认为这能帮助她提升课堂教学能力。

郝老师却回应说:“太难了,何老师,害怕,头也快没电了。”我鼓励她尝试后,她把没有修改的教案发过来。再次阅读后,考虑到微信文字沟通的“有限性”,不确定能否将《老王》这篇散文的主题讨论清楚,我犹豫着发出微信消息后,郝老师表达想法的语句,连用了双重的问号和三重的感叹号②。我直接询问她连用的用意时,她说:“就是一种反问。”我的第一反应是“反问是什么意思”,迅速地把语法书找出来查看。现在看来,当时真不知道反问什么意思吗?当然不是,只是感受到一种不知所措的慌张。

当时,跨界叙事工作坊的学习也转到了线上,我所在的5人学习小组讨论自己的故事时,陈向明老师问:“为什么你那么在乎标点符号?”我不假思索地说:“标点符号是来表达情感的啊,双重标点符号里面是有情绪的啊,我想知道郝老师用双重符号表达什么啊。”向明老师继续问:“你到底在乎什么呢?在意她挑战你在学校的身份吗?”我当时没有直接回应,但心里想:“挑战就挑战呗,我不关心。”

当后来在反思贴中写下这段对话时,我自问:“我真的不关心、不在乎吗?”其实不然,当我作为指导教师遇到困难时,心中会有一个声音响起“费这个劲干啥,还不如自己去给学生上课来得直接”。郝老师的“反问”将我内心的这种声音再次唤起。教师指导者并不是自己心中向往的选择,尤其是在承受学校期待的压力时。虽然我对承担压力也不是全无信心,但是自认为可以选择不承受这样的压力,给学生上课既是自身渴望的事情,又是自己实现教育抱负的直接行动——是进入学校继续做老师,还是成为一名教师指导者呢?从“反问”引起的身体的慌张中,我体察到“不安”的搅扰。这种情感非常强烈,搅扰着我,致使有一段时间不太想跟郝老师沟通,也不知道后续跟她沟通什么。

二、课堂教学的“怀疑”映照

伴随着叙事学习的进行,向明老师建议我们围绕故事中的困境尝试一些行动,来寻找破解难题的可能性。这样,我鼓起勇气跟郝老师沟通后入班观摩她的线上课堂。

2020年5月,在一次线上课时,郝老师提出问题,学生没有回应。如此几次后,她问学生:“你们跟老师有仇吗?”观摩了一周的线上课后,我跟郝老师聊起“有仇”这件事。她说:“我也知道学生跟老师没仇,当时就觉着尴尬,就在想是不是自己提的问题有问题,是不是课没意思,是不是学生不喜欢我等各种自我怀疑的想法,这种怀疑就让人很暴躁。”当听到郝老师一说出“自我怀疑”时,瞬间,“我也是这样怀疑自己”的声音在我心中回荡。

我和郝老师也说起《老王》教案的那次讨论。我了解到:郝老师用“反问”也没多想,不这样抓住文章的主题来进行教学设计还能怎样,也没有什么能量可以再往前迈一个台阶了。她说:“我使尽全力做好教学设计、带好班、上好课,可是为什么各方面的效果还有那么多不尽如人意的地方呢?”我从自己的理解出发,说出“是不是对结果的期待太高了啊?”郝老师急切地说:“没有结果我再调整啊,可是当压力不断地扑来时,就有些承受不住了。”郝老师的这些话语,让我重温了作为教师指导者的“压力感”。但是,这却没有让自己感到无能为力,而是在跟郝老师的同理中,感受到一种被理解的轻松感。

我好像找到了“不安”的所在。郝老师以标点符号来表达“反问”时,我觉知到郝老师对我指导的质疑和对再次打磨教案的抗拒。她的情感反映“传导”过来,我的“不安”出现了。经由郝老师的怀疑映照,我也开始自省自己作为教师指导者的工作方式:标榜着要支持与陪伴教师,在郝老师的身上,却想着用自身在学校的地位高于她的“优势”,强力“推进”她改变。我的推进“动用”了指导者在学校角色里的权力关系,来应对学校对自己工作效果的期待所产生的压力,借以增强自身的效能感。这一所为与教师的支持者与陪伴者的所想出现了矛盾。

这样来看,我的“不安”,关联着自己是否要成为教师指导者,以及成为什么样的教师指导者的问题。所想与所行的矛盾背后是身份认同与实际行动之间的不一致:在意识层面想成为教师持续学习校内空间的培育者,但实际扮演的是“命令”教师成长的“管理者”角色。内在的不一致引发了我的“不安”之情。反之,这种“不安”之情,又促使我寻找对自我的认识。情感与自我认知交融在一起[6],这一“情”与“知”合一的叙事过程,让我看到了自身的困境:要走向何方,要成为什么样的人。“不安”悬停在这里。

三、融“理”入情的“释然”之感

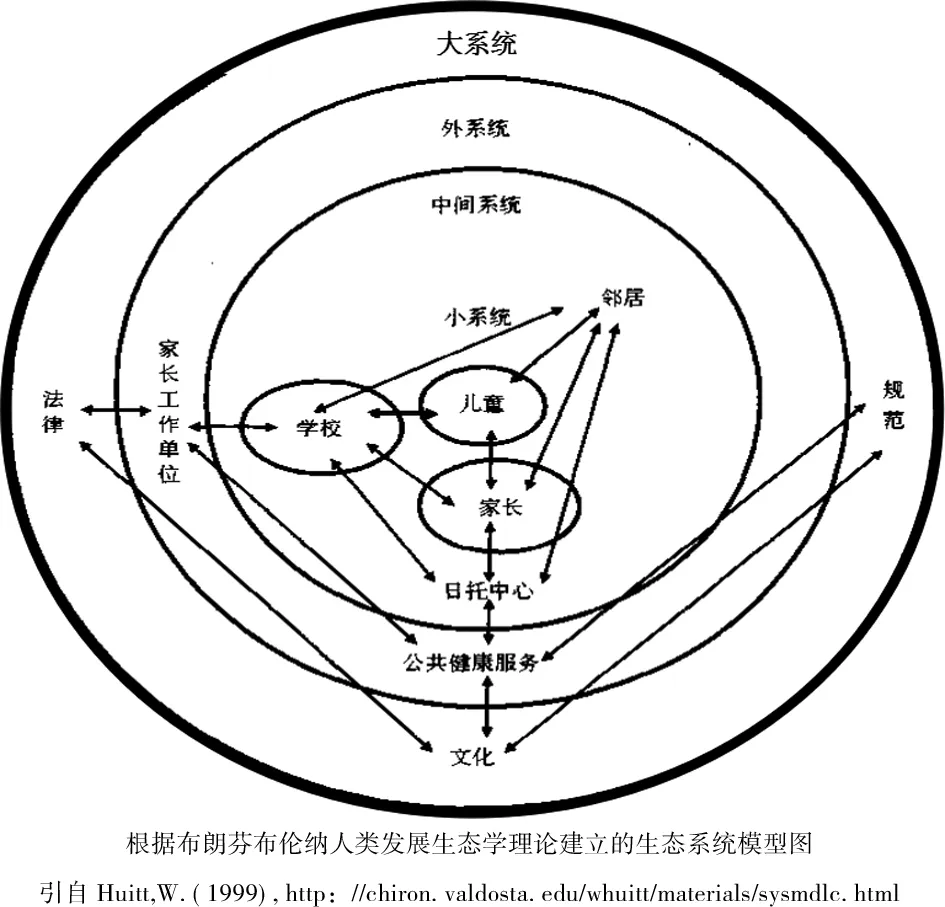

随着叙事工作坊学习的进行,助教王青老师介绍了布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)的“人类发展生态学理论”。这一理论关注“有机体与其所处的即时环境的相互适应过程受各种环境之间的相互关系,以及这些环境赖以存在的更大环境的影响”[4]。其中,生态环境包含“小系统、中间系统、外系统和大系统四个种类的生态系统,前者逐个地被包含在后者之中,形成了一种同心圆样式的结构”[4]。

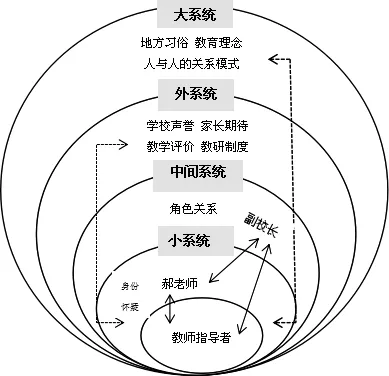

根据这一理论,有学者绘制了人的发展的生态系统模型图(见图1)。这一模型图直观呈现了这一同心圆结构的内容,它以儿童(人)的发展为中心,父母、老师,以及与儿童密切接触的人都在最内里的小系统中。中间系统是儿童直接接触的家庭、邻居和幼儿园等抚育成长的小系统之间的相互关系。外系统指的是对儿童产生间接影响的社会环境,大系统指的是文化、法律和规范等。这种不同系统彼此嵌套、相互影响的视角,拓展了我和郝老师之间互动的视域。我将具体探究这一视域拓展(见图2)对自身情感变化的影响。

图1 生态环境系统图[4]

图2 教师指导者与教师互动的环境系统图③

1.对情感发生的理性认识

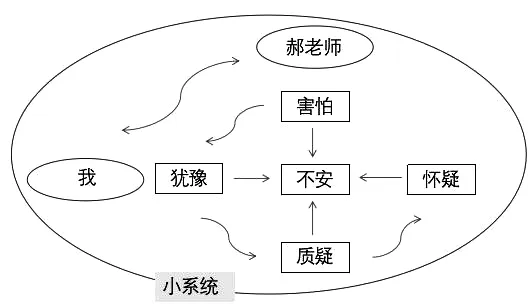

在我和郝老师互动的小系统中,围绕《老王》教案打磨的讨论,她用“反问”表达了“不是这样还能怎样,我这样理解和设计有什么不可以”的话意。郝老师的教案本已不错,我对是否再次推进她打磨教案也有犹豫,她的质疑把我的“犹豫”放大出来。在翻看语法书的身体反应中,我体验到“不安”的搅扰。在线上课的观摩后,我主动与郝老师电话沟通时,她觉知到对学生说出“有仇”的暴躁,源自课堂教学问题引发的自我怀疑。我意识到,她与学生互动的情境,与自己和她的互动有相似性。我也怀疑自己问向郝老师的问题是不是有问题,推进打磨教案的行为对她是不是有帮助。在与郝老师的自我怀疑发生共情时,我意识到搅扰自身的“不安”,实际上跟搅扰郝老师的“暴躁”一样,都来自对自我的怀疑。这种怀疑关涉到了自身参与教研的角色是什么,以及要成为什么样的教师指导者的身份认同。同样,它也触及郝老师产生什么样的教师的身份认同。

图3呈现了“反问”引发我“不安”的情感问题,同样也扰动着郝老师。在打磨教案的活动中,我“推进”郝老师做她害怕的事情,在这看似冲突的情境中,郝老师的害怕和质疑,与我的犹豫和怀疑发生了情感交互。这种交互的发生,源于我们都受到身份怀疑的困扰。郝老师对自我怀疑的情感流露,激发了我的共情之感,让我意识到“不安”发生的内在动因,实际上是自身对自己教师指导者身份的怀疑。在将“不安”的情感放入我们互动的小系统中细细考究时,我意识到如下的情感反思过程:害怕—犹豫—质疑—怀疑—不安。这样的理性认识让我从“不安”的搅扰中脱身,开始有意识地探究身份认同出现的不一致受到了什么因素的影响。

图3 “不安”的情感发生

2.对身份质疑的认识拓展

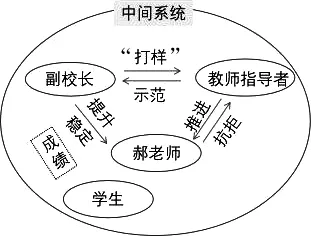

我和郝老师双人“小系统”的建立,离不开主管教学副校长的“支持”。2019年9月,当副校长提议郝老师和我合作“打样”时,自己的想法是:上示范课,让老师们看到建议是如何具体落地的。副校长一听我要上示范课,就说:“那你敢去上,你去上,反正我是不敢上的。”当时,我心中暗想:“这有什么不敢的啊,你‘批’老师们的教案和课的次数还少吗?你不去试,怎么知道‘批’的是不是合情合理呢?”

在合作“打样”前,我邀请郝老师来办公室,说起副校长的提议,她立马回应说:“我也没想着‘打样’,就想着努力做好,抓住学习的机会好好学习。”从郝老师的快速回应中,我意识到不应该让郝老师承担此压力。因为这更多的是在给自己“打样”,是学校对我工作效果的期待。我和郝老师商定,我与她所在的3人教研小组共同备课,打磨教案。10月,我在她的班级上了示范课。

在示范课后,郝老师尝试设计了更多让学生主动参与课堂的活动,自我感觉课堂效果不错。可是,紧随而来的期中考试,她所教的两个班级的语文成绩和所带班级的整体成绩都不理想。当时,她承受着很大的成绩提升的压力。在这一秋季学期的期末考试后,副校长对我说:“这次(期末)的成绩,终于能开家长会了,期中那成绩有点无言以对。”这就是郝老师谈及的“压力扑来”的背景。有了这次期中考试的“教训”,成绩的稳定和提升成为学校教学工作的重中之重。

在中间系统,副校长、教师指导者和郝老师的互动发生在教学工作的角色关系中,受到学校环境的直接影响。郝老师感受到的“压力扑来”(见图4),来自副校长对她稳定和提升学生成绩的工作期待。同样,这也是学校对副校长的工作期待,如同学校对我推进郝老师的教学能力的工作期待一样。相较于,副校长对郝老师教学评价上的强权力关系,我和郝老师的权力关系偏弱。这样看来,郝老师在我的“推进”中有表达“抗拒”的空间,或许,还有一种情况是我的“推进”对她教学成绩的提升没有帮助。这意味着学生成绩成为中间系统互动关系的关键目标。

图4 引发怀疑的“压力感”

在我和郝老师压力感来源的讨论中,副校长肩负的稳定和提升学生成绩的压力也外显出来。他的“不敢”嵌套在学校的社会声誉、学生家长的期待、教育评价等外系统,以及当地社会的教育理念、人才观念、关系模式等大系统的环境影响之中(见图2)。教师指导者是这一嵌套环境中的利益无关者。我变革课堂教学的“敢”是溢出学校系统之外的。我对副校长“不敢”的轻视,没有什么值得炫耀。

经由生态环境系统的拓展认识,我再认识了自身、郝老师和副校长的互动所产生的影响。我认识到:这种嵌套式的环境系统对教学革新行动有着“限制性”的影响,但这并没有让自己感到无力可为。自己从中理解了郝老师的“害怕”和副校长的“不敢”,意识到了教学革新的复杂性。这种系统的复杂关联,让我意识到即使自己再次直接回到课堂,自身的教育理想的实现也不是轻而易举的。

3.情感转化的共情同理

经由郝老师的情感映照,我的身份怀疑的困境浮现出来。在对教育现实的复杂性、系统性的拓展认识中,我放下了是否成为教师指导者的纠结,认识到困难与挑战在环境系统的结构性影响中在所难免。我理解了自己“不安”之情的发生过程,体验了“害怕—犹豫—质疑—怀疑—不安”的情感流动。对这些看似“消极”情感的积极力量的切身体认,促使我向内自我追问:成为教师陪伴者的想法是值得向往的吗?自己真能为教师提供支持吗?能提供什么支持?

此时,我对自己身份的再次深入追问,不再受到“不安”的搅扰,而有一种面对现实与认识自我的释然之感。正如斯宾诺莎所言:“要阻止或消灭一种情感,只能借助另一种比它更为强烈的情感。”[5]我的“释然”之情,如果仅仅由理性认识与自我认知转化而来,是不稳定的,还需要培育与它一致的言行,才能增强释然之情的力量(见图5)。我和郝老师互动的这段情感体验为“我成为什么样的教师指导者”贡献了行动方向。

图5 “释然”的情感转化

注 释:

① 情感体验是维果斯基理论体系的一个关键概念。他认为:“思想源自意识的动机层面,包括我们的喜好与需求、兴趣与冲动、情意与情感”,“(人的)每个想法都保留着他与这一想法所表达的现实之间之情感关系的痕迹”。这意味着认知与情感本源相依,二者辩证统一,有着“相互关联性”和“不可分离性”。

② 我:这样的话,作者写这篇文章仅仅是表达一种愧怍吗?

郝老师:这里她仍停留在这个情感,甚至不解老王临死还要送鸡蛋,香油的做法,这才能愧怍!!!

我:从哪看出来的啊?

郝老师:老王在临死前还牵挂着杨绛,帮助她,可以说是救她,还不高贵??

③ 本图绘制是对生态环境系统图的适时转化,表达的是我和郝老师的互动关系嵌套于不同环境系统中。

——基于目标理论