宋代乳母高度职业化与生子不举问题史证

张廷波

(台州学院艺术与设计学院,浙江 台州 318000)

伴随学界宋史研究的日益深入,两宋乳母高度职业化与民间严重生子不举均成为重要关注点。但二者如同两条平行线,几乎从未交汇。 一方面,宋代,尤其江南地区出现了“男多则杀其男,女多则杀其女”[1](P162)的情况。 学者们试图不断探究两宋民间严重生子不举的历史原因。 梳理起来,目前多聚焦于战争、灾荒、徭役、赋税、重男轻女、女子厚嫁、家产分割等事况,以及归因于“不举五月子”等迷信思想。 另一方面,唐宋以降伴随中上层社会妇女普遍不愿亲自哺乳,出现乳母高度职业化状态。宋代从皇室内廷到富裕之家雇佣乳母之风甚为流行,许多殷实之家甚至雇佣多名乳母。 而皇家及王室贵族对乳母之需求则更夸张,皇室成员基本都配有多名乳母,像宋仁宗见于史料明确记载的乳母便有5 位,年仅十岁的宋哲宗竟会一次从民间征集十多位乳母。

毫无疑问,乳母的特殊身份决定了她们必须有所生养才可能分泌乳汁进行哺乳。 现有文献证明,宋代职业乳母将自己孩子带入雇主家的可能性非常之小。 那么,职业乳母所生孩子将被如何处理,便成为值得认真思考的历史与社会问题。 显然,乳母高度职业化直接加剧了两宋民间原本就已十分严重的生子不举现象。

事实上,宋代乳母职业化直接关涉到保育幼儿与生子不举两个宋代社会的关键问题。 一方面,宋代职业乳母保育了上层社会家庭的幼儿。 为能分泌充足的乳汁,她们会选择多次怀孕生子。 她们甚至养育了一个家族中的几代人,最后终老于主家。另一方面,她们也主动选择了遗弃自己的孩子。 尽管两宋民间严重的弃子溺婴问题已得到学界关注,却始终未见研究者有效探讨两宋高度职业化的乳母与生不举子之间的关系。

一、宋代乳母呈现高度职业化

由唐至宋,雇佣乳母的社会阶层有明显下移倾向,即不再限于皇室及大贵族,一般富裕家庭也会大量雇佣。 因此尽管宋代乳母又称“乳婢”,带有蔑称意味,但作为上层家庭不可或缺的成员,其显然已成为一种职业。 也正因中上层社会雇佣乳母渐成风尚,致使职业乳母不仅在规模与数量上远超前代,且形成明显商业化运作模式。 宋代皇室、贵族以及官办慈善机构均通过支付报酬的形式雇佣数量庞大的乳母群体。 更重要的是,她们广泛参与到中上阶层日常生活,成为被普遍接受并被类型化的社会群体。

(一)宋代乳母进入高度职业化态势

尽管汉魏文献中已有乳母之记载,但乳母带有明显商品化趋势、呈现职业化状态却始于唐代中后期。 唐代初期,乳母以家奴妻室、私属奴婢为主要来源。 如高宗乳母卢氏,“本滑州总管杜才干妻。 才干以谋逆诛,故卢没入于宫中”[2]。 唐代中后期,雇佣乳母现象不断出现并逐步发展,到宋代则呈现高度职业化。 相对于唐初依附性更强的私属乳婢,宋代雇佣乳母的自主选择性更大。 《太平广记》记载了李敏求的乳母李氏:“敏求婴儿时,为李乳养。 ”而该乳母还充当过李敏求姨母家的乳母[3](P1129)。可见,李氏应为职业乳母。 韩愈为其乳母所撰的《乳母墓铭》云:“乳母李氏,徐州人,号正真。 入韩氏,乳其儿愈。 愈生未再周月,孤失怙势。 李怜不忍弃去,视保益谨,遂老韩氏”[4](P563)。 由此推断韩愈家乳母应非家仆,而是雇佣身份。

此时,寺观经济十分发达,其存在大量依附人口,奴婢便是其中之一。 这些寺观奴婢逐渐成为乳母的重要来源,并趋于商品化。 如《旧唐书》载彭州刺史李鈇曾购买本州龙兴寺奴婢充任乳母。 此时职业乳母数量已颇为可观,韩愈《韩昌黎文集》载,“又贞元中,要乳母皆令选寺观婢以充之,而给与其直。 ……贵有姿貌者以进”[4](P701)。

发展到宋代,乳母行业呈现高度职业化状态。宋代袁甫通判湖州时,在其《蒙斋集》中记载:“有弃儿于道者,人得之诘其所从来,真弃儿也,乃书于笈。 使乳母乳之,月给之粟。 择乳媪五人为众母长,从乳各哺其儿。 又一人焉,以待不时而来者,来者众,则又募乳母收之,今募八十人矣”[5]。 一处慈幼局一次就招募80 位乳母,可见当时职业乳母数目应十分庞大。

综合现有史料分析宋代乳母职业化原因,其很大程度与中上层妇女普遍拒绝哺乳有关。 自先秦时起,王室贵族家庭母亲不亲自喂乳便是一种身份象征,择选乳母喂养新生儿已是成规。 唐宋以来,贵族女性普遍不愿哺乳更成惯例。 正如潘钰华所言:“然而本应母亲身份所承担的“乳职”,现今却由实为奴婢的乳母担任”[6](P30)。 至于为何不愿亲自哺乳,宋陈自明的《妇人大全良方》载:“世俗之家,妇人产后复乳其子,产既损气已甚,乳又伤血至深,蠹命耗神,莫极于此”[7](P276)。 中国传统医学认为乳汁是由血中生出,“产乳众则血枯杀人”[7](P10)。这种观点在宋代应具代表性,且在娇贵的上层社会颇为流行。 此外,程郁指出,盼望生男孩以巩固自己在家庭中的地位,成为宋代中上层家庭妇女的普遍想法。 但哺乳中的女性难以短期内再次怀孕,因此急于再孕成为她们不愿哺乳的重要原因[8](P203)。梳理起来,宋代妇女急于再次怀孕、担心哺乳损伤身体耗佘元气、觉得哺乳过于辛劳麻烦等原因导致上层社会女性不愿亲自哺乳。

宋代乳母高度商业化的标志还突出表现在几乎所有上层家庭乳母都是通过专门乳母中介“牙媪”介绍[9](P10515)。 而官办慈幼保育机构也在雇佣乳母进行幼孤救助,如《宋会要辑稿》载:“当是时有司观望,奉行失当,于居养、安济皆给衣被器用,专雇乳母及女使之类,资给过厚”。 可见,职业乳母本人也坦然进行了自我身份界定,否则中介无法顺利寻找到她们。 这也证见,此时乳母群体已具备相当数量与规模,以致于从内廷皇室到达官显贵,从富裕家庭到小康之家,甚至慈幼福利机构都在大量雇佣乳母。

(二)宋代乳母形象的典型性与类型化

宋代是一个追求纤弱与娴静的时代,在宋代艺术中我们最常见到的便是普通妇女娇柔、娴静、纤细、文弱、胸部扁平的身姿。 然而,宋代艺术在此时却出现了一批身材丰满、体格健硕、衣着随意、不拘小节甚至袒胸露乳、周身彰示着成熟母性特质且明显出身下层的女性形象。 她们呈现出典型性与类型化特征,很多人怀中都抱有哺乳的幼儿。 宋代妇科名医陈自明的《妇人大全良方》记载:“又择乳母,须精神爽健,性情和约,肌肉充肥,无诸疾病,知寒温之宜,能调节乳汁,奶汁浓白,即可饲儿”[7](P411)。其中“精神爽健,性情和约,肌肉充肥”正与宋代出现的这批妇人形象高度相似。

目前学界基本同意上述形象对应的正是宋代高度职业化的乳母。 如程郁教授认为,大足石刻中出现的一批哺乳妇人的身份是职业乳母,其证据是确凿的[10]。 她的根据是《大足石刻北塔山50 号龛题记》中有明确乳母记载:“奶子等任氏二娘年二十五岁,达妳(音乃)吴氏年二十岁,虎妳□氏年三十六岁,佛保妳王氏年二十八岁,杨僧妳文氏年二十六岁,闰师妳王氏年三十岁,佛儿妳邓氏年二十八岁”。清代倪涛《六艺之一録》记载:“‘妳’即‘奶’之异体字,为乳母之俗称”。 《博雅》称:“嬭(音乃)妳,今俗谓乳母为妳,汉人谓母媪姥,凡此皆一音之转也”。我们比较大足宝顶大佛湾父母恩重经变相,会发现二者存在明显不同。 如15 号龛颂文会明确注明塑造的是父母双亲,如“生子忘忧恩”“初见婴儿面,双亲笑点头。 从前忧苦事,到此一时休”。 又如“哺乳养育恩”“乳哺无时节,怀中岂暂离。 不愁肌肉尽,唯恐小儿饥”。 明代焦竑《俗书刊误》记载:“乳母曰嬭,一作妳,俗作奶,按韵书无奶字”[11]。 这告诉我们,上述“妇人乳婴”形象塑造的并非母亲,而是乳母。

此外,宋代《宣和画谱》记载乳母形象实际从唐代就已成为专门绘画题材,受到艺术家们的重视。“张萱,京兆人也。 善画人物,而于贵公子与闺房之秀最工……旧称萱作《贵公子夜游》《宫中乞巧》《乳母抱婴儿》《按羯鼓》等图”[12]。 潘钰华认为,唐代宫廷画家张萱笔下的形象,为研究唐代乳母提供了鲜活的注解[6](P34)。 程郁则据此认为乳母形象已进入唐代名画家之眼[8](P219)。 笔者则认为流传至今的宋人摹本张萱《虢国夫人游春图》中怀抱婴孩走在队伍中间的老妪形象,正是雇佣于皇室的职业乳母。

宋代乳母形象呈现出更为明显的典型性与类型化特征。 除大足石刻中的一批妇人乳婴形象外,这些特征还表现在南宋院画家李嵩笔下。 目前李嵩存世的乳母育婴形象画尚有4 幅,学界曾一度认为是母亲在乳哺儿女。 为此,笔者做过详细论证,认为在宋代理学高度完善、对妇女行为要求严苛的环境下,唯有对自己身份进行明确认定的职业乳母,方能立于街头面对远道而来的挑担货郎大方坦乳育婴。 此时职业乳母队伍已十分庞大,且有专门中介参与,因此她们能够坦然面对自己身份,即便在陌生人面前乳哺亦不觉难为情[13]。

从创作目的看,宋代艺术创作主要是以皇家与贵族赞助的形式进行。 因此,宋代大量形态极为相近的“妇人乳婴”形象不断出现正与上层社会保育幼童密切相关。 在医疗条件并不发达的古代社会,幼儿夭折率居高不下,职业乳母很大程度上成为贵族家庭父母眼中的幼儿守护神。 这也成为职业乳母倍受尊重的关键性因素。 而上述形象的反复出现恰恰证明职业乳母在此时的日趋商业化与普遍性。 她们已成为上层社会保育幼儿最重要的参与者。

(三)宋代职业乳母的选择标准

北魏时,文献已有记载:“为择乳保,皆取良家宜子者”[14]。 可见从底层社会择取身体健康、具有良好生育能力的民间女子是官宦富家选择乳母的一贯标准。

至于上层社会如何选择乳母,东晋陈延之《小品方》载:“乳母者,其血气为乳汁也。 五情善恶,气血所生也。 乳儿者,皆宜慎喜怒。 夫乳母形色宜人,其候甚多,不可悉得。 今但令不胡臭、瘿瘤、肿癭、气味、蜗纷、癖瘙、白秃、癌疡、沈唇、耳聋、鼽鼻、癫眩,无此等疾者,便可饮儿也”[15](P505)。 此时亦有《产经》云:“夫五情善恶,七神所禀,无非轧湩而生化者也。 所以乳儿,宜能慎之。 其釓母黄发黑齿、目大雄声、眼睛浊者,多淫邪相也。 其椎項节、高鼻长口、大臂、胫多毛者,心不悦相也。 其手丑恶,皮厚骨强,齿断,口臭,色赤如绛者,胜男相也。其身体恒冷,无有润泽,皮肤无肌而痩癯者,多病相也”[15](P501)。

到唐代乳母需求度逐步增高,乳母职业也成为试图改变自身及家庭处境的下层妇女的重要选择。 孙思邈的《小儿婴孺方》在前代基础上完善了择乳母法:“凡乳母者,其血气为乳汁也。 五情善恶,悉血气所生。 其乳儿者,皆须性情和善。 夫乳母形色宜人,其候甚多,不可求备。 但取不胡臭、瘿瘤、气漱、癘疥、癡癃、白先、疬癌、沈唇、耳聋、饑鼻、癲痫,无此等疾者,便可饮儿也”[16]。 宋代医书基本继承孙思邈的主张,如《小儿卫生总微论方》:“若令乳母饲养者,必择其人。 若有宿疾、狐臭、瘿瘰、上气喘嗽、疥癣头疮、龟胸驼背、鼻鼿紧唇、痴聋喑哑、癫狂警痫、疽疮等疾,并不可以乳儿也”[17]。

相对宋代下层社会其他职业,乳母显然能够获得更为可观的回报。 潘钰华认为大量底层妇人为能加入职业乳母行列,会想尽各种办法隐瞒病史,以符合严格的职业选择标准[6](P24)。也正因乳母数量颇大,官宦之家在选择乳母时较为严格。 他们认为乳母不仅担负保育幼儿之责,且肩负教育子女的任务。 因此乳母的脾气、性情被高度看重。 选择乳母时需要乳母形色宜人、身体健康,饮食亦有诸多禁忌。 性格还须慈惠温良、谨言慎行,符合母亲和仆婢双重角色。 有些家庭甚至要求乳母具备一定才学修养,可为乳子开展童蒙教育。 司马光就十分在意职业乳母的操守与性情脾气,认为择乳母:“必求其宽裕、慈惠、温良、恭敬、慎而寡言者,使为子师,其次为慈母,其次为保母”。 他还上疏规谏皇家,“若求乳母,亦须选择良家性行和谨者,方得入宫”[18]。 朱熹认为乳母的性情不仅会影响家庭和睦,更会影响孩子性格:“子始生,求乳母必择良家妇人稍温谨者。 乳母不良,非惟败乱家法,兼令所饲之子性行亦类之”[19]。

宋代人还认为被哺乳的孩子与乳母长期接触后,相貌会变得与乳母相似。 因此,宋代上层社会大户人家选择乳母,除了其他条件,亦看重容貌。姿貌佳者,往往优先。 而且,有的乳母还身兼妾的角色,主人更看重其容颜。 程郁认为宋代进入贵族家庭的乳母,尤其进入皇室的乳母并不只是从事乳哺工作,她们很大程度上已被视作皇帝的女人。 而许多富裕家庭的乳母实际充当着与媵妾同样的角色[8](P221-226)。

宋代上层社会这种选择乳母的严苛条件对后世影响深远。 如元代刘一清的《钱塘遗事》载:“宋度宗庚子岁生于八大王府,日夕啼嚎不已,更数乳母,多获遣”[20]。 清代皇室乳母不仅要求是旗人,且要刚刚生养过,更要体格好、相貌好[21]。 然而,这些严苛标准却都要落脚于乳母能够提供优良乳汁这一前提条件。 亦如李金莲所言:“奶妈以仆婢而受封爵赏,所仰赖者,初为女性的生理特质——健康的乳汁,继则为比拟于母亲的照顾之情”[22]。

二、职业乳母保育了皇室、上层家庭的幼儿

毫无疑问,贫穷是底层妇女选择乳母职业的首要因素。 如《太平广记》萧氏本载:“嫁为人妻,生子二人,又属饥俭,乃为乳母”[3](P407)。 首先,对于宋代多数贫困家庭而言,正如李金莲所言:“乳妇通过出卖自己的乳汁,获得相应的工资及生活待遇,得以养家糊口”[23](P258)。 在连年战乱、灾荒不断的情况下,上层社会对乳母的需求无疑为贫困家庭提供了维持生计的重要渠道。 其次,对于多数上层家庭而言,只要所育婴儿能够茁壮成长,他们并不会吝惜乳母的日常生活费用。 因为只有乳母饮食营养,乳汁方有滋养力,婴儿也才可能健康成长。 再次,对于底层妇女而言,成为乳母不仅意味着自己日常生活得到极大改善,更重要的是,再没有比充当乳母更易于接触上层社会并建立直接联系的机会了,这有可能改变整个家族命运。

(一)服务于皇室的职业乳母

恰如程郁所认为,乳母群体十分特殊,有关资料十分缺乏,因此相关研究并不多[8](P199)。 从现有史料看,服务于皇室的乳母是留存信息最为丰富与全面的职业乳母群体。 尽管内廷乳母是在成千上万乳母中被精挑细选出来的,但讨论皇室乳母的职业状态显然为研究宋代乳母提供了重要依据。 宋代由于多数嫔妃不会亲自哺乳,皇室儿女便多由乳母哺育成人。 因此,皇室儿女对母亲的感情便被转移到养护他们长大的乳母身上。 在医疗条件并不发达的古代社会,保育幼儿使之健康长大常被视作上层家庭头等大事。 而一旦所育皇室子女成为显赫一方的王公贵胄,甚至成为皇帝,乳母便会随之享受极高礼遇。 程郁认为许多乳母因此逐渐登上政治舞台[8](P229)。 司马迁《史记》甚至记载了英明神武的汉武帝都会“乳母所言,未尝不听”。 因此这位乳母的子孙便可仗势欺人,横行霸道[24]。

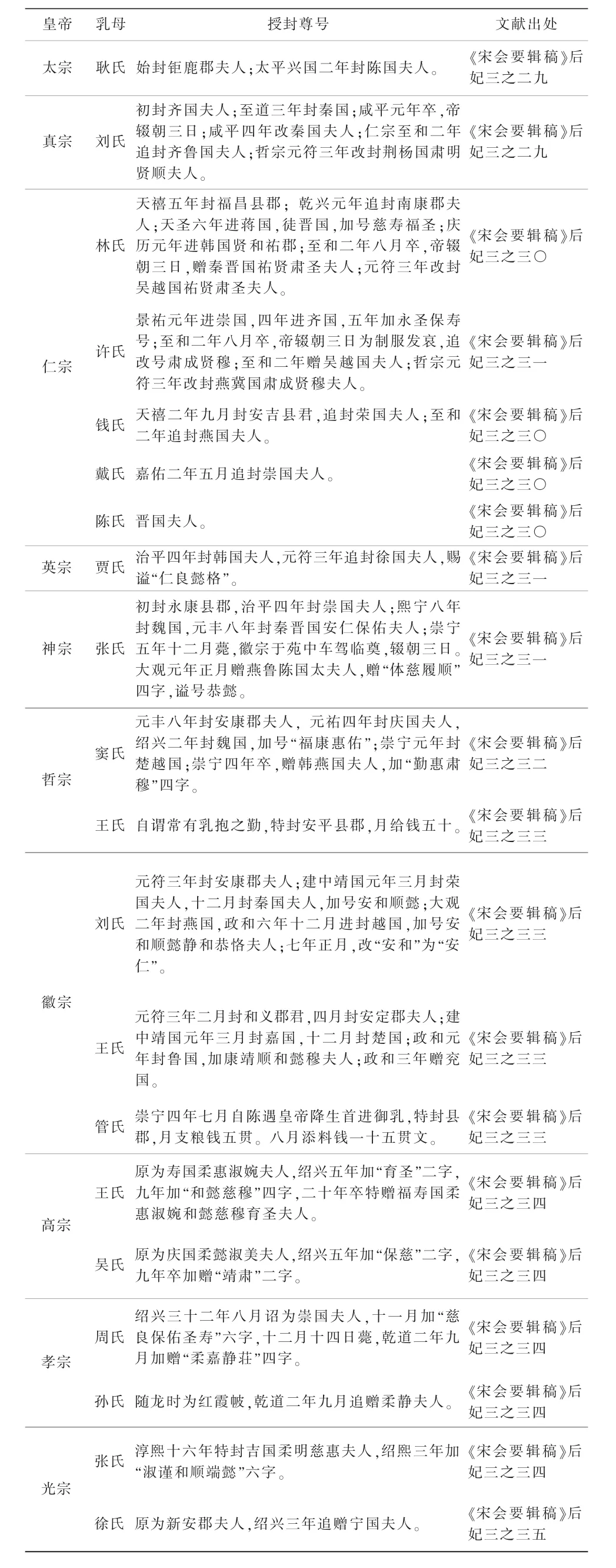

从真宗开始,皇帝乳母大都获得某国妇人加封美号,有些甚至得到两国妇人封号。 而宋代皇帝基本都拥有两名以上的乳母,更如仁宗有5 位乳母的情况亦非孤例。 即使乳母过世,其仍旧能够凭借与皇帝的深厚感情为家人带来实在好处。 末代皇帝溥仪晚年曾回忆,“皇宫中任何嫔妃的去世所带给他的伤痛,都远不及将他抚养长大的乳母被赶出皇宫时令他悲痛欲绝”[25]。 这也解释了宋仁宗为何会一再追封早已过世的乳母钱氏。 钱氏早在天禧二年(1018 年)九月被封为安吉县君,死后被追封为荣国夫人,至和二年(1055 年)又被追封为燕国夫人[9](P4478)。

如表1 所示,宋代对于保育皇室子女长大的乳母均礼敬有加,其夸张程度“甚至仅仅是凭借乳婢自谓常有乳抱之勤,便特封安平县郡,月给钱五十”。由此可见, 乳母与皇帝的深厚感情成为改变乳母家庭的重要因素。 考察宋代进入皇室尤其是乳哺过历代皇帝的乳母所获得的封赏,便可窥见职业乳母在进入上层社会后是获得极高礼敬的。 《宋会要辑稿》中大量记载了皇室乳母被封赏的情况。 这些极高的礼遇无疑会对社会各阶层产生巨大影响,致使社会底层妇人在生存困窘之际,在刚刚生育之后便选择舍家弃子,成为职业乳母一员,进入皇室上层社会,对皇室子女悉心照顾,视若己出。 职业乳母队伍的快速发展对宋代上层家庭保育养护幼儿做出了贡献,但同时伴随乳母数量的较快增长,也助推了原本就已十分严重的民间生子不举问题。

表1 宋代皇帝乳母册封简表

皇帝乳母所获得的极高礼遇显然使乳母行业极具诱惑力,成为下层妇女追逐的目标。而如表1 所列,高宗对其两位乳母的封赏一度从四字增至六字,最后竟达十字。 史料载乳母王氏去世时,高宗给予其皇室乳母中几乎无以复加的尊荣,“辍朝五日,追封福寿国夫人,赐帛三千匹,钱万缗为葬费。 ”其家人也得到很好照顾[1](P264)。 《宋会要辑稿》记载皇帝为乳母辍朝并不罕见,少则两日多则五日[1](P1397)。宋真宗甚至以庶母的礼遇为其亡故的乳母服丧缌礼[26](P2905)。而神宗乳母张氏逝世时不仅得到辍朝三日、身兼三国夫人之美称,更在诏书中称“薨”而非“卒”,“崇宁五年十二月,两朝佑圣安仁保庆荣寿太夫人张氏薨,诏许特于苑中治具,车架临奠,辍朝三日”[1](P263)。 从出身下层的皇室乳母我们便可窥见,由于养育了皇室的下一代所培养起来的感情使得她们自己、家人甚至整个家族改变了命运。

本研究围绕商保公司经办城乡居民基本医保制度安排和理论基础、经办模式要素、运行模式与机制等内容开展研究。文献资料主要包括2016年安徽省各统筹地区新农合工作等总结、安徽省新型农村合作医疗文件汇编(2014-2016)、国元农业保险“基本医疗保险文件制度汇编(2013-2016)”、相关研究的结果和论文等;现场调查资料主要包括按照预先设计的调查表对安徽省试点地区调查收集的相关资料,以及试点典型地区卫生计生委、城乡居民基本医保基金管理办公室、医改办、财政局、人社局、医疗机构(县乡)、经办商保公司、群众代表等参与的座谈会结果和相关机构现场考察交流结果。通过综合分析和归纳等方法对相关调查结果进行分析。

(二)进入上层家庭的职业乳母

即使不能进入皇室,哪怕成为上层家庭的乳母,也同样能够为自己以及整个家族带来契机。 倘若乳哺过达官显贵家庭中的女孩,而女孩最后进入皇宫,甚至得宠,乳母也有机会获得更高尊荣。 如宋仁宗宠妃张氏,其乳母贾氏正是由于张氏得宠才被朝中大臣尊称“婆婆”[9](P4512)。 此外,皇子、公主、宗室成员的乳母同样能得到较高封赏与恩荣。 宋时亲王乳母同样能被封为郡君,《宋会要辑稿》载,“太宗至道三年,楚王乳母刘氏封彭城郡君”[1](P2015)。

在宋代,皇室乳母尚能留下一定文献记载,普通乳母身影则被隐匿于浩瀚历史中。 但通过详细爬梳宋代笔记文献,我们也可梳理到一些关于普通乳母的记载。 如苏轼为其乳母所作的墓志铭。 而洪迈《夷坚志》中关于乳母的记载似乎更具说服力,笔者大致梳理相关内容共得12 条(见表2)。

表2 洪迈《夷坚志》中民间乳母记载

除此之外,有关宋代乳母的记载便散见于两宋不同的文献笔记之中。 对于服务于上层社会的庞大乳母群体而言,能够被记录的幸运者仅是凤毛麟角。 然而,为使本研究更具说服力,笔者尝试从繁复的史料中寻找尽可能多的乳母资料。 而不断呈现出的史料证明,宋代乳母由于保育了上层家庭中的下一代,基本都获得了较高的礼敬(见表3)。 这显然对底层社会女性具有较大职业诱惑力。

表3 宋代名臣礼敬乳母举例

宋代多数乳母终其一生未曾离开主家,上述乳母很可能就是从年轻时刚刚有所生养便丢下自己的孩子,并一直陪伴乳子直到其成人。 甚至更多的乳母进入上层家庭后便不再返回自己家中,一直照顾了主家几代人。 如上表所举苏轼乳母,“事先夫人三十有五年,工巧勤俭,至老不衰。 乳亡姊八娘与轼,养视轼之子迈、迨、过,皆有恩劳”。 又如黄庭坚乳母,“维汝乳母,乳我三子”。 楼錀乳母,“卒老于家”。 正因如此,乳母才与被其乳哺长大成为朝中重臣或一代文豪的乳子感情深厚。 事实上,她们只是成千上万乳母中被记录下的幸运者,更多一生服务于主家的乳母均未能在历史上留下任何印迹。而在笔者看来,每位乳母早已将主家视作自家,对原本属于自己的家庭与子女却无暇顾及,因而多有生子不举者。

整体看,出身下层的乳母原本迫于生计,抛家弃子进入上层社会,由于与乳子培养起深厚感情,便逐渐成为这个家庭中的重要成员。 有些乳母还取得了主人的信任,甚至成为内务主管。 有些乳母凭借性感身材与姣好相貌吸引了男主人,使得她们很大程度上与家中妾婢难以区分,甚至地位略高一等。 她们不仅通过从事乳母职业改变了自身处境,更可能由于主人的喜好,成为家人或他人谋求利益与晋升的阶梯。 如仁宗皇帝的乳母许氏,不仅为家庭谋得富足利益,且让自己女儿成为皇帝的宠妃,通过她一人的努力为整个家族带来转机[26](P8623)。而这些极具吸引力的待遇便成为两宋乳母高度职业化的内在驱动力。

三、对于自身家庭乳母多有生子不举

宋代时,有识之士便已留意到上层社会普遍雇佣乳母,导致职业乳母数量激增,致使民间原本就极为严重的生子不举问题更为严酷。 如洪迈就曾感慨:“富人有子不自乳,而使人弃其子而乳之;贫人有子不得自乳,而弃之以乳他人之子”[27](P1038)。南宋时袁采亦痛斥:“有子而不自乳,使他人乳之,前辈已言其非。 况其间求乳母于未产之前,使不举己子以乳我子。 有子方婴孩,使舍之而乳我子,其己子呱呱而泣,以至于饿死”[28]。

面对因乳母高度职业化而导致的不举子行为,宋代亦有为此提出解决方案者,如程颐:“今人家买乳婢,亦多有不得已者,或不能自乳,须著使人。 然食己子而杀人之子,不是道理。 必不得已,用二乳而食二子。 我之子又足备他处,或乳母病且死,则不能为害。 或以势要二人,又不更为己子而杀人子,要之只是有所费。 若不幸致误其子,害孰大焉? ”[29]程郁教授评价程颐要富人家多雇几名乳母的建议迂腐之极[8](P204)。

当然,宋代上层社会妇人也有意识到职业乳母之残酷而亲自哺乳者。 如宋代周煇《清波杂志》载宋儒特别表彰杨诚斋夫人罗氏:“生四子三女悉自乳,曰:‘饥人之子以哺吾子,是诚何心哉! ’”[30]即使今日看来,母亲乳哺子女也属正常,但在宋代却能得到嘉奖并被记录,这正说明宋代上层妇人哺乳并不普遍。

通常情况下,乳母与雇主是明确的雇佣关系,且多数会签订契约。 李焘《续资治通鉴长编》记载宋神宗元丰七年(1084 年)御史呈报:“杭州张诜部下雇乳婢,留三月限已满,其夫欲取之。 诜乃言原约三年。 其夫诉于转运副使许懋,取契照验,实三年也”[9](P8294)。 又载哲宗元符二年(1099 年),“京师富民程奇者,家有六岁小儿,其乳婢求去,奇不许”[9](P4478)。 可见这位乳婢应该服务了足足六年。通常婴儿断奶需两三年,在此期间乳母便与乳子逐渐培养起深厚感情。 于是,很多乳母便一直担负起抚养孩子的责任,不少都将孩子养护至成年。 如表3所举终老于主家的乳母亦不在少数。 因此,多数乳母无暇顾及自己的孩子。

整体而言,乳母们期待能够一直在一个富有的上层家庭从事乳哺、抚养工作。 因此,程郁认为,一直服务于上层社会的职业乳母会不时回家,在与丈夫生育完孩子后,便会扔掉[8](P222)。 尽管这种说法看似残忍与极端,但当职业乳母形成较大规模后,弃婴杀子便在所难免。

除此之外,宋代文献还透露出乳母在主家一般佣期都很长,像上文所举三五年即是短期,更多情况是将自身卖予主家。 宋代王明清的《玉照新志》记载:“王磐安国,合肥人,政和中,为郎京师。 其子妇免身,访乳婢,女侩曰,‘有一妇人,夫死未久,自求售身。 ’安国以三万得之”[31]。 而当雇主不再需要买来的乳母时,甚至可将其出售,或赠予他人。 《续资治通鉴长编》载哲宗初年韩缜将自家乳媪赠予联姻的邓润甫[9](P10515)。 可见,乳母实际已成为上层家庭的一个私产,可买卖也可赠送。 而文献所见更多的是哺育了主家几代人后终老于主家的老乳母形象。 无论哪种情况,她们试图照顾、陪伴,哪怕只是偶尔见到自己孩子及家人的可能性都十分难得。因此,她们所生育孩子的命运必然令人担忧。

还有一种情形是上文提及的以奴婢与女佣充当乳母。 寺观女婢在两宋之前已是乳母重要来源,刘琴丽认为:“寺观奴婢和雇佣成为唐代乳母的新来源,其社会角色除传统的乳哺、参与家务劳动外,还有辅助教育的功能”[32]。 黄清连也关注到无论宫廷还是民间,唐宋以降以婢仆充任乳母的情况十分突出[33]。 而进入两宋后,尽管奴婢仍是乳母的重要来源,但仅凭她们已难以满足中上阶层对乳母的大量需求。 于是,出身下层的民间妇女大量进入乳母职业群体。

随之而来的问题便是,女婢与佣人为实现乳哺条件所生养的孩子会被如何处理?程颐说:“然食己子而杀人之子,不是道理”,实际已说明结果。 尤其寺观女婢,当她们进入上层家庭后,自己的子女更大可能便是被遗弃甚至溺亡。 更需关注的是上文所述哺育了主家几代人的乳母,她们很可能多次生子不举。

最常见的应是两种情况:第一,作为女婢,为能一直充当一个富有家庭中的乳母角色,可能会回家一段时间与自己丈夫生下孩子后,再重新回到雇主家。 但这段时间雇主很可能由于不愿等待而另雇她人。 因此,第二种情况便是,不排除她们原本就是通过与男主人或者雇主家的男仆保持暧昧关系以维持其乳母身份。 程郁就认为宋代充当乳母的女婢在很多情况下是与家中男主人存在暧昧关系的,她们甚至给这个家庭带来子孙血统上的困惑与烦恼[8](P227)。

如果是上述第一种情况,这当然是残忍的,她们的子女至少是被留在家中。 幸运者被他人以米汤等物养育,不幸者则会被赠送、买卖,更不排除被遗弃、饿死、溺亡之可能。 而作为婢女出身的乳母更有可能与家中男主人甚至男仆私通后生育。 由于违背伦理纲常,且要承受流言蜚语,所生孩子名分又难以被家族认可,尤其难以被女主人及其他女眷接受,因此不可避免会遭到遗弃与溺杀。 宋代洪迈《夷坚至》中便有妇人与“恶少”通奸后溺杀婴儿成为乳母的记载,“南城邓礼生子,雇田佣周仆之妻高氏为乳母。 时其夫已亡,与恶少年通奸,以至孕育,虑为人所讼,溺杀儿”[34]。 无论上述哪种情况,宋代规模庞大的职业乳母群体必须要通过不断生养以保持乳汁充沛。 而她们所生子女无论被怎样处置,结果都不会圆满,更大可能是被赠送、买卖、遗弃、溺亡甚至饿死。

四、结 语

在宋史研究领域中,学界尽管对两宋乳母高度职业化与民间严重生子不举问题均投注了关注目光, 但现有研究却普遍忽略了二者之间的必然联系。由唐入宋,伴随上层妇女普遍不愿哺乳,以及政府慈幼机构也在寻求乳母,使得乳母群体呈现高度职业化,并快速发展。 而乳母的职业特点,首先要求她们必须有所生养才能分泌乳汁,从而进入主家从事乳哺育儿工作。 她们大多会跟雇主签订年限明确的契约,有些乳母甚至抚养了一个家庭的几代人,最后终老于主家。 在此过程中,她们需要不断生育才能保证职业身份,而她们想要将自己孩子带入主家则几无可能。 乳母的另一重要来源是寺观女婢与家中女佣,她们的身份更为尴尬,所生育孩子由于违背伦理世俗多数都被遗弃。

尽管乳母职业颇不人道,甚至残忍,但伴随上层社会对乳母需求量的不断扩大,以及乳母行业较大利益的驱使,底层妇女仍旧跃跃欲试。 她们通过不同方式获得生育机会,但多数却生子不举,她们更需要的只是分泌乳汁。 其所生育的儿女,幸运者会被留在家中由他人以米汤等物养大,更多的则是被赠送、买卖、遗弃,甚至被溺亡、饿死。 宋代乳母的高度职业化尽管在很大程度上养护保育了上层社会家庭的子女, 对于宋代人口发展有一定推动作用,但每个职业乳母背后却也很可能隐藏着一个甚至多个生子不举的悲剧。 她们在很大程度上助推了宋代原本就十分严重的民间生子不举现象,并对当时社会造成很大负面影响。