职工生育保险中的逆向选择实证检验

杨攀续, 钟仁耀

(华东师范大学 公共管理学院, 上海 200062)

生育保险是我国社会保险制度的重要组成部分,其核心的政策目标是在职工或其配偶生育时进行生育医疗费用报销并给予一定的津贴补助。生育保险是我国特有的由单位负责缴费的强制性社会保险,长久以来被认为是与其他四种社会保险同样性质的“五险”,然而我国生育保险所保障的“风险”与其他四种社会保险并不相同。生育风险本质并不与疾病、长寿、工伤、失业等风险相似。因为生育行为具有典型的计划性和非随机性,国外涉及到生育这一社会风险时并不建立保险制度,通常由医疗保险和带薪产假提供保障,以避免“保险”生育可能带来的严重逆向选择和道德风险。

生育保险并未实现应保尽保。2017年国务院办公厅印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》,要求试点合并实施生育保险。2020年底两险合并实施开始推广全国,合并实施政策的基本要求是将原生育保险中的医疗费用报销划归于医疗保险、基金统筹使用,同时通过“同步参保”(1)参加职工基本医疗保险的在职职工同步参加生育保险。落实原生育保险中的强制性偏差。由于原生育保险存在较为严重的强制性偏差,2018年底《国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点情况的总结报告》指出,两险合并实施试点阶段生育保险参保人数明显上升,新加入群体多为小微企业。证实了同样是参加职工保险,相比于医疗保险而言生育保险并未实现应保尽保。2020年两险合并实施政策推广全国后,数据显示生育保险参保人数并没有大幅增加,在职职工生育保险参保人数与医疗保险参保人数仍差距较大,“同步参保”政策可能并无法解决生育保险中的强制性偏差问题[1]。保险无法实现覆盖全员的原因众多,但学界给出的答案主要是保险市场中存在经典的逆向选择问题,加之生育行为的特殊性,实证逆向选择是解释这一现象的必须步骤。因此,我国的生育保险制度中是否存在逆向选择以及逆向选择如何发生成为亟须回答的问题。

非对称信息理论由Akerlof[2]提出,并随后由Spence等发展深化[3-4]。Chiappori等发现保险市场可以实证Akerlof等人的不完全信息理论,随后保险市场中有关逆向选择的实证研究大量出现[5]。逆向选择是指在信息非对称的保险市场,高风险的参保人利用自身信息优势购买保险或者选择报销比例更高的保险的行为。逆向选择最终导致市场机制失败,各方代理人均遭受效率损失。非强制性的保险市场的研究已经较为详尽,基于不同保险市场,例如车险、补充医疗保险、年金市场,往往得出逆向选择存在或不存在,或仅存在于某一子样本的不同结论[6]。建立强制性社会保险的国家通常将政府强制性保险作为主要制度,且通常模式单一、覆盖全体保障对象。对公民而言,参加政府保险时别无他选,在参保决策上仅可对政府制度之外的补充制度进行选择。因此,强制性社会保险市场有关逆向选择的研究成果较少。我国的社会保险制度并不是单一制度,针对职工和居民的社会保险并不相同。至少从制度角度来看,在我国有职工和居民两种政府保险可供选择,强制性保险的逆向选择研究成为必要。

生育保险和其他强制性职工保险一样,研究参保行为中的逆向选择难点在于从个体角度而言,其参保决策并不完全由自身决定。参保过程中影响决策的因素难以判断,仅包含个体参保者信息的数据并不能很好回答以上问题。为回答我国强制性生育保险中的逆向选择是否存在以及如何发生的问题,本文选择企业作为研究对象,同时以小微企业这一特殊群体的生育保险参保行为为例进行实证,回答强制性生育保险中的逆向选择问题。

一、 文献综述

1. 逆向选择及其实证测量

逆向选择的讨论源于经济学中对非对称信息的认识。市场竞争在信息不对称条件下也许并不能使得交易更具有效率,并且还会产生经济和政策难题[7]。Arrow认为医疗保健市场广泛存在的非对称信息可能会导致潜在的市场失败,现实中保险市场无法完全做到将被保险人和风险控制相分离[8]。Akerlof用“柠檬市场”理论描述市场交易中信息不对称和质量不确定导致的市场失败,并形象地将这一现象描述为“不诚实导致的经济损失”。健康保险市场中老年人难以购买到保费与其风险相对应的保险是逆向选择存在的最好例证,而这一市场失败现象产生的根本原因是被保险人相对保险人更熟知自己的风险信息,在给定保费的情况下,总是风险高于给定保费水平的被保险人倾向于参加保险[2]。Rothschild等证明了保险市场的竞争均衡并不存在,并提出了逆向选择理论[9],因此,保险市场上被保险人拥有有关风险的信息优势,并将该信息用于购买保险的行为被称为逆向选择[6]。逆向选择从某种意义上讲打破了保险中风险不可控制的原则,导致了保费升高、保障水平降低的恶性循环,无法实现最优福利。

逆向选择的实证检验可以概括为非对称信息的测量过程。传统契约理论中的非对称信息复杂且难以实证,原因在于难有数据符合实证要求,Chiappori等认为保险市场中的数据可以满足实证要求,并用私人车险市场数据检验了Rothschild等提出的逆向选择理论[5],并将逆向选择的实证过程总结为非对称信息的“正相关”检验[10]。此后大量实证研究证明:车险、农业保险、年金、长期护理保险和健康保险等市场中存在一定的逆向选择,逐渐形成通过检验“保险—风险”相关关系来证实逆向选择的共识[6,11-13]。“保险—风险”关系描述的基本情形是风险较高的群体更倾向于购买保障程度更高的保险。但是“保险—风险”关系的存在并不意味着逆向选择一定存在,因为保险市场广泛存在着“道德风险”,即购买保险后减少风险预防。逆向选择和道德风险可以同时被观察到的原因使得逆向选择的实证检验存在互为因果导致的内生性问题。因此,剔除道德风险产生的影响成为逆向选择实证研究中无法避免的话题。例如,使用倾向得分匹配检验越南医疗保险市场中的逆向选择[14];通过随机实验实证“保险—风险”关系[11];使用面板数据证实灵活就业群体参加城镇职工医疗保险时的逆向选择[15];通过考察门诊就诊选择分离道德风险和逆向选择[16]。

在一些研究当中“保险—风险”关系未得到验证,然而这无法证明逆向选择并不存在。逆向选择理论的强大同样体现在对“保险—风险”关系未得到验证时的解释上,被保险人的风险厌恶程度存在差异、研究者未关注到某一子群体的逆向选择而仅关注全部被保险人时也许“保险—风险”关系并不会被验证,同时被保险人不具备将优势信息转化为直观的预期经济收益时,被保险人也无法实现逆向选择[6]。例如在车险市场中,逆向选择在不同子群体中存在异质性,“保险—风险”关系仅在驾龄较高的子群体中出现[17]。选择性购买保险不仅是逆向选择的结果,而且还受到被保险人风险厌恶程度的影响。风险厌恶程度较高的群体更愿意在预防风险上花费更多精力,因而更愿意正向选择购买保险[18]。也有学者研究发现保险购买者忍受混合风险的态度使得正向选择被证实[19]。因此,正向选择效应和逆向选择效应的中和使得一些实证研究并不能得到“保险—风险”的正相关关系。

2. 健康保险市场的逆向选择

生育保险可以视为一种混合的保险模式,由具有保险性质的医疗保险和具有福利性质的津贴组成。因此本文仅回顾医疗保险中有关逆向选择的研究。国外研究中,医疗保险中逆向选择的研究对象大多为政府强制性社会保险之外的保险市场。非强制性保险的典型特点为补充性、可选择性和多样性。Medigap是美国的补充医疗保险,提供正式保险制度不能覆盖的一些医疗费用。参保者可以选择不同的项目和不同保障程度的Medigap作为补充保险。强制规定Medigap的最低标准后,Medigap覆盖面下降了8%,最低标准使得以往保险需求较低的参保者退出计划,逆向选择效应明显[20]。同时也有相关研究发现Medigap中的被保险人具有异质性,逆向选择和正向选择两种选择效应皆存在[21]。此外,哥伦比亚竞争性管理式医疗中的补充医疗保险也存在明显的逆向选择[12]。

我国针对职工的医疗保险具有强制性,而居民保险参保者可以选择性参保,因此国内医疗保险逆向选择的研究对象多为城乡居民医疗保险或者针对灵活就业人员的社会保险。新型农村合作医疗中存在逆向选择问题,研究发现年龄因素会影响参保者参加新农合,年龄较高的群体会选择性参加新农合,同时因为属地管理的原因,有外出务工需求的农民也会逆向选择不参加新农合[22]。“新农合”中年龄、外出务工需求等因素中包含着逆向选择的逻辑。针对老年群体的研究发现,老年人健康状况和基本医疗保险参与状况的关系表现出逆向选择存在[23]。也有学者构建了健康状况决定函数,检验了城乡居民医疗保险中“保险—健康”的相关关系,研究结果显示城乡居民在参保时存在逆向选择,而选择参加何种报销水平时逆向选择效应并不显著[24]。相关研究同样证实了城乡居民医疗保险中的逆向选择的存在,中低收入居民是否有高健康风险对参保具有更高的敏感性[25]。没有区分针对职工或者针对居民的医疗保险的相关研究发现,中老年群体中存在自评健康与保险参与的相关关系,逆向选择得到验证[26]。灵活就业人员在参加医疗保险时具有更多的可选择性,因此部分学者研究了灵活就业人员参加保险时的逆向选择问题,发现灵活就业人员的参保决策和险种决策阶段皆存在逆向选择[13]。

3. 研究评述

一些学者证明了我国强制性的职工医疗保险中存在着逆向选择[27],但并未对强制性保险为何没有应保尽保给出详尽解释。国外学者也有研究发现,在发展中国家,国家法律赋予强制性的社会保险也许仅是一种表面上的强制。例如,越南的强制性保险覆盖率较低,除去政府的强制性保险,还存在可供选择的一些非强制性保险,参保者从自身利益出发转换参加保险被证实是逆向选择行为[14]。国内学者也有研究发现,我国的社会保险参与行为可以认为是一种政府、企业和职工的博弈行为[28]。存在博弈则意味着强制性可能存在偏差,逃费、避费[29]以及选择性参保[30]在一些学者的研究中被发现。我国的社会保险也并不是单一制度,存在作出参保选择的条件,因此我国强制性保险中的逆向选择也不应忽视。本文以我国特有的生育保险这一强制性社会保险的逆向选择为抓手,尝试回答我国的强制性保险中是否存在逆向选择,并解释强制性保险中的逆向选择何以发生。

二、 研究设计

1. 逆向选择的实证设计

研究职工生育保险的逆向选择,必须首先明确实际参保选择行为的发出者。社会保险经办机构具有强制力,负责落实生育保险的相关法律,但是现实情形是强制性并未完全落实[28]。职工通过就业的方式参加职工生育保险,从职工自身角度而言,其就业特征是影响参保的关键因素,而就业又受到个人人力资本、社会资本等因素的影响。因此,从经办机构和个人角度研究职工生育保险参保行为面临较大的内生性挑战,参保选择行为的发出者无法明确。从企业视角研究同样面临一定的问题,即无法确定企业在多大程度上能够直接影响职工是否能够参加政府的强制性保险,同时企业是否具有规避政府社会保险稽查的能力也未可知。

我国的小微企业占据职工就业市场的半壁江山。包括个体工商户在内的中小微企业占全部市场主体的比重超过90%,提供了80%以上的新增就业岗位[31]。小微企业的典型特点是规模较小,以传统行业为主,是解决弱势群体就业的主要渠道[32]。从就业角度来看,职工面对的是劳动力买方市场。从规避法律风险角度来讲,小微企业具有规模小、财务管理制度欠规范[32]、管理水平较低的特点[33],这使得小微企业更具灵活性。因此,从小微企业的角度来研究生育保险的参保问题可以将原来的政府、企业和职工的复杂决策模型简化为小微企业单方决策的模型。更为重要的是,从企业角度研究生育保险中的逆向选择可以将参保决策与实际风险的发生相分离,很好地解决“保险—风险”关系中“道德风险”所导致的内生性问题。2018年《国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点情况的总结报告》也指出,两险合并实施政策试点“同步参保”后,小微企业是主要的新加入群体,研究小微企业参保的逆向选择具有现实基础。

“保险—风险”的相关检验是检验保险市场逆向选择的基本步骤[6],因此本文对于生育保险中的逆向选择实证围绕验证“保险—风险”相关关系方向展开。以小微企业的生育保险参保选择为研究对象,建立如下模型:

Coveragei=α+βRiski+γXi+ε

(1)

Coveragei在“保险—风险”关系中指参保者选择的报销水平。我国生育保险并没有区分档次,小微企业所能作出的选择有限,即是否参保。本文主要指小微企业是否选择为员工缴纳生育保险费并参加生育保险。

在“保险—风险”关系中,Riski实际指参保选择者的风险高低。在小微企业的生育保险参保决策中,Riski描述的是企业内员工享受生育保险待遇的概率。享受生育保险待遇的概率直接与企业内员工的生育概率相关。本文选择小微企业中女性员工占比作为衡量小微企业内员工生育概率的具体指标,因为育龄妇女生育概率大致恒定,而不同企业内雇佣的女性员工数量却大不相同。更为重要的是,我国的生育保险相关法律规定,女性员工在生育时可享受生育保险待遇,包括医疗费用报销和生育津贴,而男性员工参加生育保险只可在配偶未参加职工生育保险且未就业时享受生育医疗费用报销。企业缴费时并不区分员工性别,而享受待遇时男女员工却差距巨大,因此女性员工占比也是企业在作出参保决策时的重要参考指标。同时,企业中女性员工占比是企业相对容易掌握的关于自身风险的信息,有利于企业根据自身信息将收益和损失转化为现金收益,是较为可信的事前风险衡量指标。优势信息是否容易被被保险人掌握和转化为现金收益在形成逆向选择时十分关键[6]。

Xi在“保险—风险”关系模型中指保险人所掌握的区分被保险人风险的信息。如果保险人所掌握的信息被设定的模型所遗漏,估计出的“保险—风险”关系可能是由于遗漏变量造成。而现实情景是,如果研究者没有掌握保险人掌握的信息则会低估保险人风险选择的能力,估计的逆向选择并不可信[6]。Xi在本研究中主要指小微企业的基本特征。社会保险经办机构的政策目标是应保尽保,并不会对被保险人进行风险选择,因此Xi遗漏变量问题相对并不重要[16]。需要指出的是,在“保险—风险”关系的实证中可能存在的风险厌恶会中和模型中的逆向选择[6]。本文选择的研究对象为小微企业而非个人,因此风险厌恶的影响并不重要。本文从企业的经营状况、雇佣特征、员工受教育程度、雇佣员工成本和企业竞争优势等几个维度控制了可能对企业参加生育保险产生影响的因素。α和ε分别代表常数项和随机扰动项。如果上述模型中β显著为正,则“保险—风险”关系得以验证,小微企业参与生育保险的过程中存在逆向选择。

2. 数据来源与样本选择

本文使用的数据是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心于2015年进行的针对小微企业的调查数据,小微企业调查的样本总量为5 497家,数据包含了本文所需要的小微企业社会保险参与状况的信息,可以满足实证需求。根据前文的研究设计,本文的被解释变量为小微企业是否为正式员工参加生育保险,主要关注的解释变量为企业中女性员工占比。小微企业调查并没有按性别区分正式与非正式员工数量。存在一种可能的情形,即小微企业在雇佣正式员工时较多雇佣女性而雇佣非正式员工时较多雇佣男性,或者相反。因此,假定小微企业雇佣正式与非正式员工时并无性别偏好差异或者这种差异仅在少量企业中随机存在。小微企业数据显示,没有非正式员工的企业数量大于本文的样本量,而本文仅研究正式员工的参保状况,因此这种可能的影响较小。本文使用的变量的定义如表1所示。

在控制变量方面, 保险人掌握的有关区别被保险人风险的信息必须纳入控制变量[16], 同时本文考虑可能影响参保决策的信息, 从企业经营状况、管理者特征、雇佣特征、人力资源成本和竞争优势等维度控制其他影响因素。 企业雇佣特征维度包括了女性员工数量、平均年龄、是否存在招工难、新员工离职率和人均税前收入等变量。 本文对所关注的变量进行了生成、计算、缺失值和异常值等处理。 表2列出了详细的描述统计结果。

三、 实证结果分析

1. 逆向选择的实证检验

本文主要关注的被解释变量为小微企业中员工是否参加生育保险,属于二值虚拟变量,因此使用Logit模型为基本模型进行估计。为消除截面数据中可能出现的异方差问题,估计结果皆采用异方差调整后的稳健标准误进行修正。本文采取了逐步加入控制变量的方式构建了不同的模型,最后将OLS估计模型与Logit模型进行对比。设P为企业中正式员工参加生育保险的概率(企业中员工参加生育保险=1),(1-P)为企业中正式员工未参加生育保险(企业中员工参加生育保险=0)的概率,P的取值范围为[0,1]。模型的发生比OR值为P/(1-P),对发生比取自然对数ln(P/(1-P))得到因变量LogitP。以LogitP为因变量,构建如下回归模型:

LogitP=α0+βpct+γX+ε

(2)

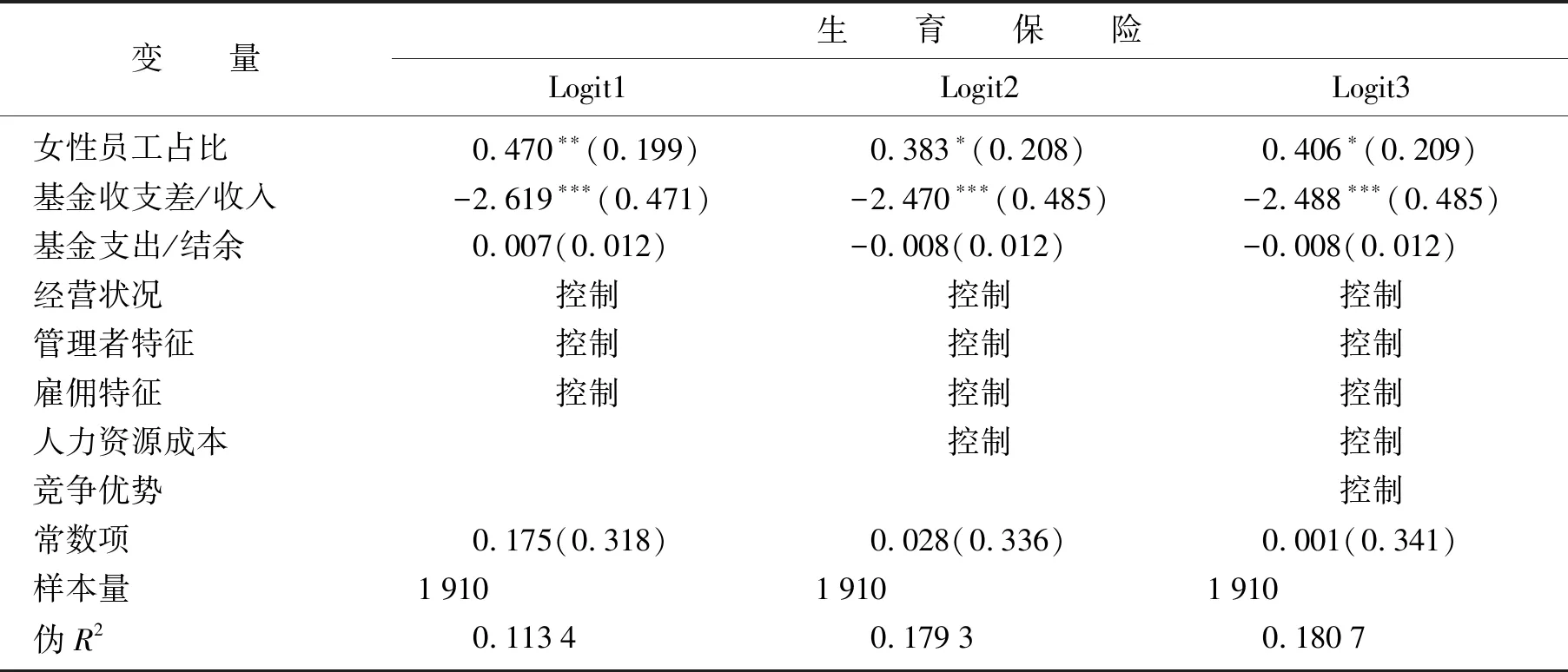

其中:α0为常数项,代表自变量的取值都为0时发生比的自然对数值;pct和X为分别为主要关注变量和控制变量;β和γ为回归系数,代表在给定其他变量不变的情况下,该变量变化一个单位对LogitP的影响;实证模型中pct代表小微企业中女性员工占比,表示小微企业掌握而社会保险经办机构没有掌握的隐匿信息。根据前文的研究设计,女性员工占比即代表式(1)中的Riski。如果实证模型中女性员工占比与小微企业参保选择显著相关,则“保险—风险”关系得以验证。本文的实证检验结果如表3所示。

表3模型中依次加入了各维度的控制变量。根据表3,小微企业中女性员工占比与正式员工是否参加生育保险的相关关系在所有模型中皆显著,主要关注变量对被解释变量的影响较为稳健。Logit3模型控制全部维度的控制变量后,小微企业中女性员工占比与企业的参保决策正相关。女性员工占比对企业参保决策产生影响的OR值为1.540,平均边际效应为8.5%(2)由于篇幅限制,基本回归结果中并未展示OR值和边际效应。。

根据表3,大部分控制变量可以显著影响小微企业的生育保险参保决策。企业管理者是否为大学本科学历显著正向影响小微企业的参保决策,平均边际效用可达17.8%。企业管理者学历越高意味着小微企业可能从事的行业越高端,技术含量越高,则该企业所需的员工的人力资本水平越高。小微企业中员工平均年龄负向影响小微企业参加生育保险。员工年龄越低,则结婚生子越接近必然事件,对生育保险医疗费用补偿和津贴补助的需求越高,因此小微企业充分考虑收益成本,选择参加生育保险,但是平均边际效应较小,仅为-0.4%。企业中是否存在着招工难显著正向影响小微企业参加生育保险,平均边际效应为5.5%。员工的收入和是否为大学本科学历显著正向影响企业参加生育保险,员工学历平均边际效应较大,达到13.4%,而员工收入的影响较为微小。

以上管理者受教育程度、员工平均年龄、是否存在招工难、员工收入和学历与小微企业生育保险的参与决策的正向关系都直接或间接地反映出小微企业内员工的人力资本水平越高,则企业参加生育保险的概率越高。因此,人力资本水平较高的小微企业求职者在就业市场上具有话语权,就业市场的买方强势被削弱,企业有以生育保险为福利吸引员工的需求。小微企业参加生育保险更多作为一种福利手段来吸引优质员工,本质上反映的是劳资强弱关系对于生育保险参保决策的影响。其他维度的控制变量也表现出类似结果,由于篇幅限制本文不详细分析。

在控制了各维度影响小微企业参加生育保险因素的条件下,小微企业中女性员工占比越高,企业参加生育保险的概率越高。“保险—风险”的正向关系得到验证,小微企业在参加生育保险时存在逆向选择。

2. 进一步分析

(1) 年龄的调节效应

本文在基本模型中以女性员工占比代替“保险—风险”关系中的“风险”。逆向选择中的“风险”指享受保险待遇概率的高低,实际则反映了代理关系中被保险人是否会利用自身信息优势为自己牟取利益。生育保险中“风险”事件的发生是指员工生育。女性员工占比高则企业中有生育风险保障需求的员工多,因此女性员工占比可以解释生育保险中的逆向选择。此外,与生育概率密切相关的是员工年龄,企业员工年龄结构较年轻,则在女性员工比例较高的条件下生育“风险”保障需求也相对较高。因此,本文进一步考虑企业员工年龄结构在女性员工占比与小微企业参保决策关系间的调节作用,在式(2)的基础上加入了企业员工平均年龄与女性员工占比的交互项int,τ为交互项系数,见式(3)。

LogitP=α0+βpct+δavgage+τint+γX+ε

(3)

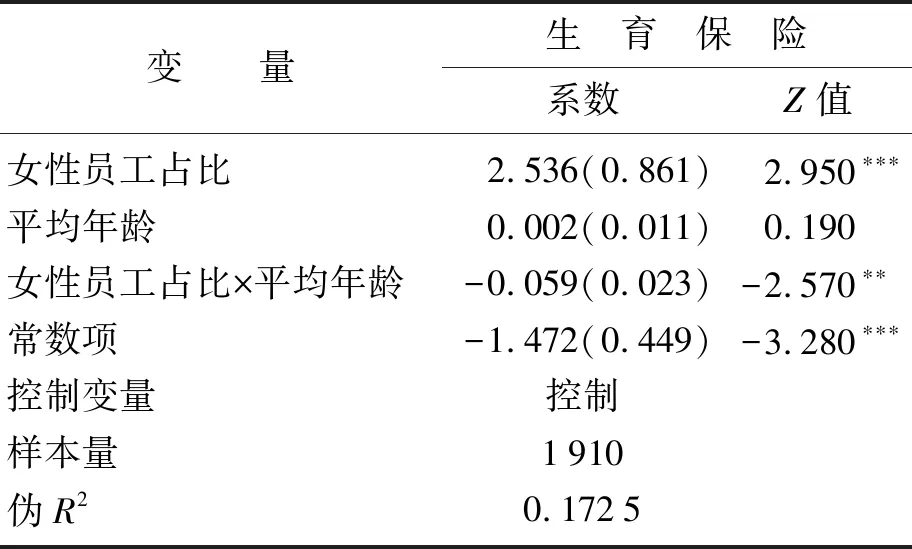

表4列出了企业员工平均年龄与女性员工占比的交互项对企业参加生育保险决策产生的影响。平均年龄与女性员工占比的交互项显著负向影响小微企业参加生育保险。

由于本文所使用的基本模型是Logit模型,交互模型与一般线性模型存在区别,因此参考现有文献[34-35]对Logit模型中的交互效应进行修正,修正后的交互效应图如图1所示。图1(a)中黑色曲线表示未经过修正的边际交互效应,黑色圆点表示经过修正的交互效应。在参保概率为0~1时,小微企业内员工平均年龄皆负向调节女性员工占比对企业生育保险参与的影响,但调节效应呈“U”型,小微企业生育保险参保概率为0.4~0.6时,调节效应最大。图1(b)显示,在小微企业参与生育保险概率为0~0.8时,调节效应较为显著。因此,实证结果证实了小微企业中员工平均年龄对女性员工占比与生育保险参与决策间关系存在负向调节效应。

表4 企业员工平均年龄的调节效应

图1 调节效应的效果与显著性

(2) 宏观因素的考量

强制性保险制度中逆向选择实证的难点在于明确选择行为的发出者。以小微企业为研究对象可以将参保决策化简,为了使研究设计更为可信,本文进一步在模型中加入可以反映经办机构行为的控制变量。经办机构的基本职责是保障基金安全,足额发放待遇。有关研究发现,企业在社保缴费以及参保行为方面可以与经办机构形成博弈[28],不同地区职工保险的强制性可能存在差异[26]。本文以体现生育保险基金充裕程度的宏观数据来控制经办机构行为对实证结果的影响。小微企业所在地生育保险基金充裕,则经办机构可能会放松对小微企业的社保稽核,小微企业越可能实现逆向选择。具体地,以小微企业所在省份的生育保险基金收入与支出差值占收入的比值(基金收支差/收入)、当期生育保险基金支出占基金累计结余比重(基金支出/结余)来衡量企业所在地生育保险基金的充裕程度。考虑到预期行为可能产生的影响,选取2013年和2014年的均值进行分析。

模型中加入省级层面基金状况后的实证结果如表5所示。表5中小微企业中女性员工占比对生育保险参与决策的影响依然稳健显著。“基金收支差/收入”在所有模型中均显著负向影响小微企业参与生育保险。基金当期收入与支出的差值越大,则代表该省份生育保险缴费的参保者相对较多而享受待遇的参保者相对较少,基金越充足。生育保险基金越充足,小微企业参与生育保险的概率越低,意味着经办机构在生育保险基金充足时可能会放松对小微企业的监管,与国内一些理论研究得出的社会保险参与是“政府—企业”博弈的结果的结论相似[28]。根据表5,“基金支出/结余”对小微企业参与生育保险决策的影响在所有模型中均不显著。“基金支出/结余”同样反映了基金安全,基金当期支出占累计结余比重越大,则意味着按照此支出规模,生育保险基金可维持支付的时间越短。“基金支出/结余”对小微企业参与生育保险决策的影响不显著的可能原因是经办机构无法仅根据当期支出与小微企业进行博弈。以上的实证结果显示,在控制了经办机构可能的行为后,小微企业中女性员工占比对小微企业生育保险参与决策的影响依然稳健显著。

表5 生育保险基金与生育保险参与决策

3. 稳健性检验

(1) 残差相关稳健性检验

Bivariate Probit模型在估计非对称信息下的“保险—风险”相关关系时得到广泛应用[5,10]。模型中两个方程的残差相关,则等同于“保险—风险”关系得到验证。同时本文参考现有文献的做法[16],建立如下模型:

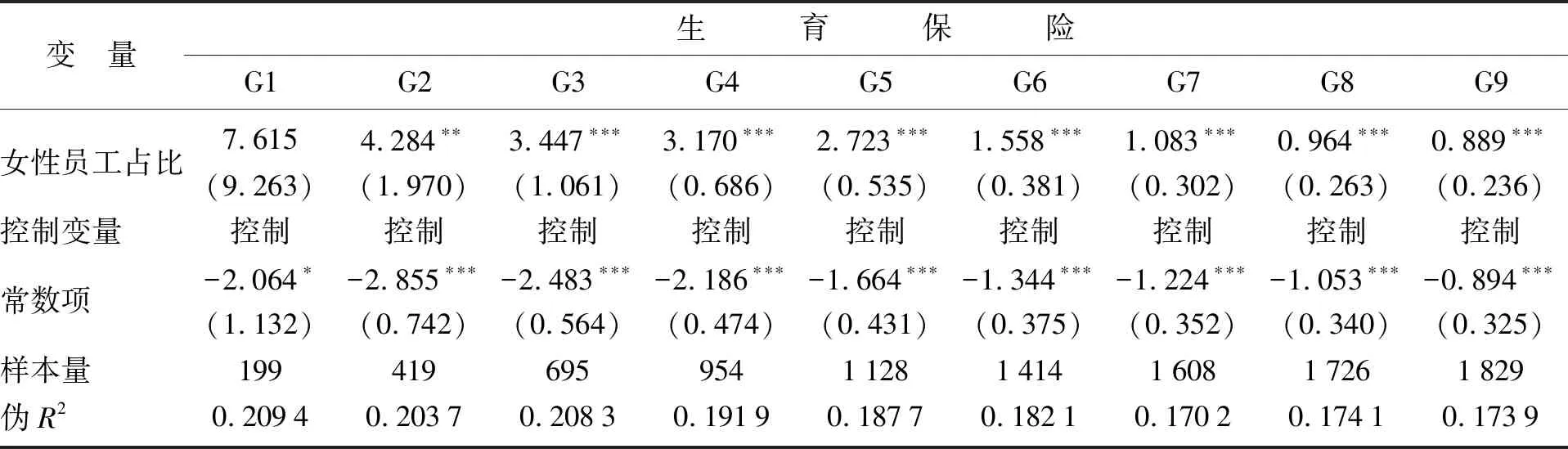

(2) 分组回归

逆向选择的研究方向应当是由实证“保险—风险”关系回答是否存在逆向选择,到理解逆向选择的发生条件[6]。为了进一步分析小微企业中女性员工占比影响小微企业参与生育保险的条件,增加本文实证结果的稳健性,本文分组考察小微企业中女性员工占比对生育保险参与的影响。具体地,将企业中女性员工占比分为9组,第一组表示小微企业中女性员工占比小于10%,第二组表示小微企业中女性员工占比小于20%,表6中,G1表示第一组,G2表示第二组,以此类推。分组估计结果显示,在多数组别中,小微企业中女性员工占比皆正向影响企业的生育保险参与决策,本文的基本模型所估计的实证结果较为稳健。其中,女性员工占比对企业生育保险参与的影响在女性员工占比较低的条件下的边际效应较大,而在女性员工占比较高的条件下边际效应较小。可能的原因是小微企业在女性员工占比较低的情况下更易识别自身风险信息,同时选择性参保收益更大,逆向选择更加严重。

表6 分组回归稳健性检验结果

四、 结 论

本文使用小微企业调查数据实证检验了城镇职工生育保险中的逆向选择问题。实证结果证实了强制性的生育保险中也存在着一定程度的逆向选择:小微企业中女性员工占比越高,则该企业参加生育保险的概率越高;企业员工的平均年龄负向调节了女性员工占比对企业生育保险参与决策的影响,企业员工平均年龄结构越年轻,则逆向选择越强烈;同时,小微企业的参保行为受到宏观层面的企业所在地生育保险基金充裕程度影响,生育保险基金越充裕,则小微企业受到的经办机构的稽核力度越低,越容易逃避参加生育保险。通过选取合适的研究对象,本文简化了社会保险的三方关系,明确了生育保险参保选择行为的发出者,并分离了道德风险对逆向选择实证产生的影响。

小微企业中女性员工占比以及员工的平均年龄皆指向享受生育保险待遇的概率。小微企业作为理性决策主体,其生育保险参保行为也是权衡自身收益的结果。管理制度的非规范性和自身的灵活性使得小微企业有能力规避强制力约束。经办机构在基金充裕时也会放松对小微企业的监管,使得小微企业逃避参保。一些控制变量得到的实证结论表明,在小微企业中,针对职工的社会保险更多作为一种吸引员工的福利手段,企业“有利可图”则会选择参加生育保险。在强制性无法完全落实的情况下,小微企业生育保险参与行为演化为了一种劳资强弱关系博弈,小微企业通过权衡成本收益选择性参加生育保险,但是这种选择仍然是以吸引较为优质的劳动力为目的。因此,小微企业完全可能利用优势信息进行逆向选择。

本文虽然使用了一些较为客观的数据,例如“税赋负担”“平均年龄”“人均税前收入”和“雇佣成本”等,但是这些数据来源于问卷作答者的估算,难免产生偏差,因此这些数据的测量误差可能会对本文的实证结果产生一定影响。此外,虽然整体而言我国的生育保险制度未发生根本性改变,小微企业参保环境也未发生改变,但是本文使用的数据未能将两险合并实施政策对小微企业参保决策产生的影响加以考虑。以上缺陷有待未来研究在获得更为可靠和客观的数据的条件下进一步思考和挖掘。