复合变量下的粤港澳大湾区空间网络扩展与互动研究

陈洋 陈艳 熊丽芳

摘要:粤港澳大湾区的空间网络一直以来都处于动态变化的过程之中,并持续受到诸多约束性与建构性因素的影响。本文认为,有三个变量的影响较为显著,分别是自然之力所建立的城镇网络的底层格局、全球分工背景下的产业之力所驱动的城镇群格局、以创新和服务为依托的都市之力所驱动的城市网络格局重塑。其中,自然之力作为结构性慢变量,自身及其所塑造的基础空间形态最难被改变;产业之力作为流动性快变量所促发的层级关系格局呈现快速调整的态势;都市之力作为组织性因变量则同时对前两个变量的因应而不断形成新的城镇网络组织关系。在这个因应过程中,新的地方空間不断创生,并形成新的空间竞合关系网络。

关键词:复合变量;粤港澳大湾区;空间网络;都市圈;空间竞合

【中图分类号】 F299.27 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.02.005

2019年,中共中央、国务院先后印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,其中提出的“深入推进粤港澳大湾区建设”“支持深圳建设先行示范区”以及优化提升广州、深圳等中心城市的“双区驱动”与“双城联动”战略很快被提上广东省发展的议事日程。随着广州、深圳的国际竞争力和区域影响力日渐提升,其所形成的都市圈也快速成长,影响范围不断扩展并交织在一起,在原有的珠三角城市群网络中日趋显著,形成了非常复杂的网络互动关系。

一直以来,粤港澳大湾区的空间网络都处于动态变化的过程之中。关于该动态变化的驱动要素研究非常丰富,不过绝大多数研究都集中在探讨改革开放之后四十年左右的时间范畴之内[1-4],相对忽略了过往长时段的自然地理变迁和历史对当今大湾区城市群、都市圈的形成发展所产生的影响。此外,都市圈作为一种城市区域空间组织形态,在国内正引起越来越广泛的关注[5-8],但广佛、深港两组超大型城市区域处于同一经济地理单元内,并形成两个相互叠加、深度互动的都市圈,在我国甚至全球都属罕见,相关研究也尚未充分开展。

本文认为,粤港澳大湾区都市圈空间网络的形成,背后有三个底层变量:一是自然之力所建立的城镇网络的底层格局;二是全球分工背景下的产业之力所驱动的城镇群格局;三是全球化进入新阶段后,以创新和服务为依托的都市之力所驱动的城市网络格局重塑。对这些底层变量的分析,有助于我们更好地理解不同都市圈之间的差异及其独特的互动模式。

一、自然地理格局塑造大湾区底层网络

在一个很短的时间尺度中,地理是相对永恒的。而一旦假定自然地理格局是恒定不变的,人们对区域发展变化动因的认识往往就局限于人文历史和社会经济层面。实际上,自然地理环境是一个不断变化的过程,其变化的速度和强度都远超多数人的想象。尤其当人类活动越来越深地参与到自然地理塑造和改造过程中,自然地理的变化则更加显著。

(一)作为动态过程的珠三角自然本底

珠三角地区首要的构造性自然要素是水。西江、北江、东江等三江水道贯通广州、佛山、肇庆、清远、东莞、惠州,构成珠江水系并交汇于广州,经珠江口流入伶仃洋,有“翠峰一滴三江水,珠流万里入南洋”之称。与世界上其他著名湾区相比,今天被称为“珠江口湾区”的区域显得非常特殊。这种特殊性正表现在珠江口自然地理的动态性上。

按照《联合国海洋法公约》的定义,“海湾”要被陆地环抱且有足够的凹入程度和曲口宽度的比例[9]。为了保持陆地环抱水域的海湾形态,世界上的大型湾区,通常并不处在带来大量物质交换的大江大河出海口。而贯穿粤港澳大湾区的珠江水系干流长达2214千米,流域面积达45.4万平方千米,分别是纽约哈得孙河的4倍和10倍。由于珠江水系地处亚热带,高温引起自然生境异常复杂活跃,导致在出海口地区存在大量的物质交换活动。因此,珠江口的水陆交界面变化非常活跃。此外,由于珠江水系各河道呈遗传河谷的地形结构,河流带来上游的泥沙在入海口处随着河面趋于宽阔平缓而沉积,逐渐形成陆地并缓慢向前缘浅海方向延展。据史料记载,从秦汉时期至今,珠江入海口滨海岸线随人类迁移、地壳变迁,自北向南经过六次淤积外移[10]。秦汉时期,驻军统领聚居山区,加上自然力量作用,三角洲缓慢形成;晋朝时期,因北方游牧民族入侵中原,引发中原地区汉人大量迁入南方,刀耕火种式的农业生产导致土壤流失;唐宋时期,因第三次移民浪潮,筑堤防洪与围垦造地发展农耕活动频繁,泥土流失加剧并不断冲入珠江河口,西岸三角洲开始加速形成;元明清时期,随着雷州海南人口激增,移民在沙洲上开垦出新耕地,三江下游河道在自然和人力的双重作用下逐渐演变成珠江三角洲,并向南海加速推进演化;尤其近一百年来,珠江口岸线变化更趋显著,如现今广州南沙的万顷沙,正是从清代的“乌珠大洋”淤积百年而成,推进速度高达平均每年125米[11]。

同时,山体作为约束性自然要素在塑造城市区域形态和底层网络格局方面的作用也不可忽视。在复杂的地质构造运动作用下,尤其在燕山运动后,广东省东南侧形成了一组大致呈北东走向的山脉[12],自东侧经过惠阳后向西分叉为南北两条支脉,其中北侧向银瓶—大岭山延伸,南侧向深圳梧桐山延伸并再次分叉,分别向深圳的塘朗山和香港的大屿山方向延伸。这几条分支山脉在珠江口东岸构成了一组坚实的骨架,确保了这一地区地理格局的相对稳定性,但也对这一地区的城市区域规模和形态拓展形成了较强的制约作用。

(二)珠三角城镇网络格局在历史上的演变

历史上,珠三角地区城镇网络正是依托上述自然地理格局而形成的。自秦修灵渠以降,北人南迁通常经湖南湘江、广西贺江等接入西江、北江再进入广州。安史之乱后,随着大庾岭新道(梅关古道)开辟,陆上交通才开始繁忙起来。而在珠三角本地商贸体系中,西江和东江一直扮演着非常重要的角色,其中西江水道是沟通广西各地的日用品航线,输出广东的食盐、铁器、蔗糖、布匹等,输入广西的粮食、木材和土特产品等;东江水道是沟通惠(州)、潮(州)二府乃至福建西部的主要商道、运粮道。广州作为西江、北江、东江三江交汇之地,承担内河航运集散作用,转销佛山、肇庆、清远等腹地农副产品,促进了腹地农业、手工业的发展;佛山也依托区位、农业、工艺优势,成为“天下四大镇”之一,拥有“南国陶都”“南方铸造中心”等美誉,并作为广州外运商品的生产基地、商品集散和贸易中转中心,与广州内外搭配,无缝对接。由此,一条以广州、佛山为中心,以西江、东江为两翼的商贸轴带横向延展。

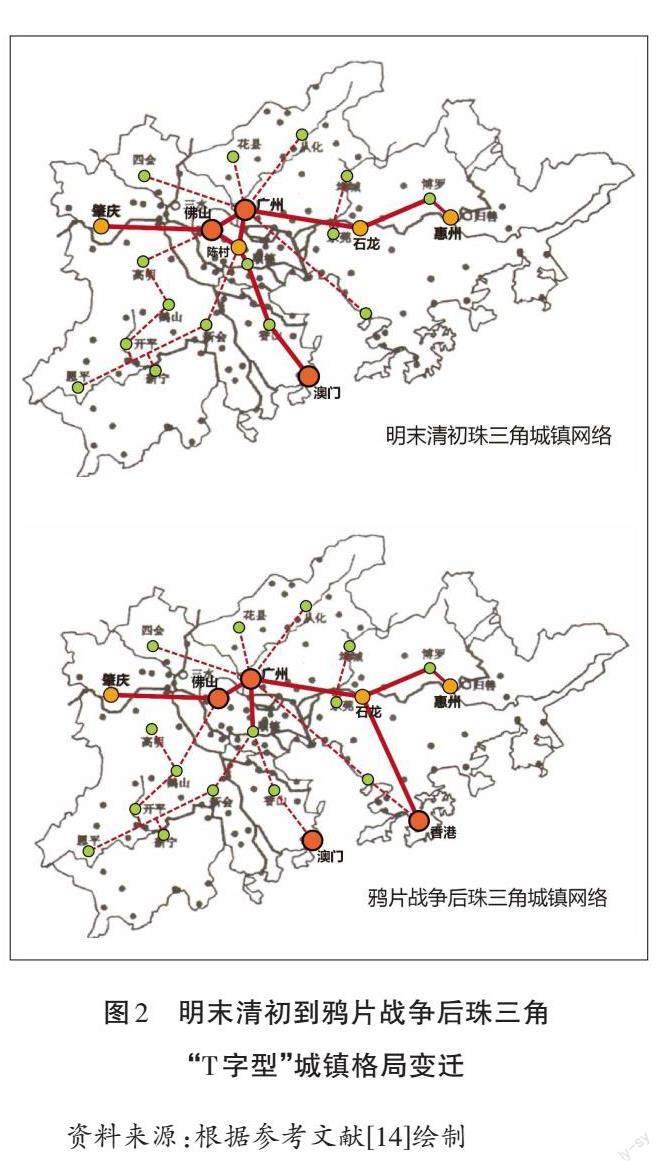

同时,在对外贸易方面,从明朝嘉靖年间到鸦片战争之前,尤其是在“一口通商”的广州所主导的贸易管制体制即“广州体系”(Canton System)影响之下,澳门作为外国商人的居留点,与广州及其相邻的佛山之间建立起稳定的贸易往来关系。据学者研究,清代在广州港口转运的货物多为海外贸易进出口转运商品,而佛山港口货物则以销往内陆的日用品为主,从而形成了一种二元中心市场网络格局(图1)[13]。在明代及清代早期,今天的中山一带海域尚未被完全淤填,在当时被称为“分流海”(今中山大黄圃、东升一带),经此海域既可以经虎门入广州,也可以经陈村达佛山。相比于狮子洋虎门海域,这里的航运通道风浪较小,在广(州)佛(山)与澳门之间的货运体系中承担了相当比例的货运量。由此,在广(州)佛(山)—澳门之间形成了一条纵向城镇轴带,与西江—东江横轴共同构成了一个“T字型”城镇网络(图2上)[14]。

在这个“T字型”城镇网络中,广州、佛山以一种中国古代历史上较为独特的“双城共生”模式成为中心枢纽。中国自秦汉以降的古代城市不同于中世纪欧洲出现的商人自治城市,而是主要依军事和行政管辖需要设置州府郡县,这类城市通常相隔一定距离。直至宋以后,商业经济网络才开始在全国密织,进而在明清时期产生了以手工业和商贸业为代表的“天下四大镇”,即河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇、江西景德镇。这类城市位居交通要冲,也往往与州府相邻,一方面与州府共享庞大的腹地市场,另一方面也有赖于州府的军事保护,而州府出于税收管理的考虑,也乐于为专业化工商业在邻近的商贸城市集聚提供各种便利和许可。广州和佛山正是在这样的互惠互利关系中走向一体化的。

随着时间推移,珠江口西岸地区逐渐淤填成陆,无法行船,导致佛山至澳门的航道衰落。而英帝国在18世纪中叶已全面取代葡萄牙、西班牙、法国等老牌殖民帝国,成为新的全球海上霸主。英国东印度公司曾于1806—1819年邀请水文地理学家霍斯伯格(James Horsburgh)勘探珠江口地形,认为香港岛附近海域水深及避风条件均优于西岸[15]。英国据此选择香港作为其在远东地区重要的贸易据点,珠三角地区海外贸易的运输通道重心也开始向东岸偏移。1911年,广九铁路华段(从广州大沙头到深圳罗湖桥)竣工,铁路在货运体系中的比重大幅提升,打破了东岸地区多山少河的地理局限。由此,石龙至香港的东岸纵轴取代陈村至澳门的西岸纵轴,构成珠三角新的“T字型”城镇网络(图2下)[16]。

珠三角“T字型”城镇网络的变迁,引发三个片区的不同变化。一是广(州)佛(山)发展走向内陆化与中心化。南沙地区的淤填,使得广州港口不断向东向南迁移,而广州的主城区也由此获得了更加充裕的外缘腹地,为未来发展出同心圆环射结构奠定了地理基础。二是珠江东岸的城市走向口岸化与门户化。这一地区的地理条件原本并不适宜建设大型城市,在近代的中西碰撞中,却凭借良好的建港条件和铁路通道的支持,成为中国海外贸易的重要口岸,也由此被赋予了国家级的门户地位。三是这一时期珠江西岸的城市走向分散化与边缘化。随着河道淤塞和铁路兴起,西岸的传统地理优势被瓦解,加上过去行政治理的破碎状态使得西岸地区缺乏统合性力量,在很长时期内被广佛和东岸的强势发展态势所牵扯,城镇发展相对滞后。

二、全球化浪潮驱动扁平化城镇群崛起

与缓慢的自然之力不同,近代以来,尤其是近半个世纪的全球化浪潮对全球沿海地区城市产生了迅猛而巨大的冲击,在很短时间重塑了这些地区长久以来形成的面貌。珠三角地区是在这一浪潮下沿海崛起的典型代表和佼佼者,在短短几十年间形成了全新的城镇群网络。

(一)全球化背景下珠三角产业格局的构建

“冷战”结束后,世界各国、各地区积极利用第三次科技革命大力发展现代高新技术产业,使得社会生产力空前发展,经济全球化加速推进[17]。从西方发达资本主义国家角度来看,在新自由主义思潮兴起与福特制、泰勒制带来的生产环节标准化背景下,资本主义以竞争为主要形态的全球化扩张模式构建起适应资本主义制度的全球化分工体系[18]。而从东方即发展中国家参与全球化的经历来看,全球化是第三世界共同参与并逐步推动建立的国际经济政治新秩序。此时的中国也具有了对外开放的历史条件,快速融入世界经济,成为超级全球化的加速器[19]。尤其是珠三角凭借突出的地缘优势、优厚的政策条件和实施改革开放所释放的市场活力,为承接产业转移提供了良好环境。通过承接转移劳动密集型产业和制造业生产加工环节,珠三角迅速成为新的“世界工厂”[20]。

珠三角的崛起一方面缘于以香港为引领的“前店后厂”格局,另一方面缘于中央政府“空间赋权”与地方政府“土地经营”的高度耦合。20世纪后半期,随着日元不断高速升值,日本制造业生产成本和费用急剧上升,原来在日本的劳动密集型产业纷纷转移到韩国、新加坡、中国台湾、中国香港等亚洲新兴工业国和地区[21]。在国际产业转移大背景下,一种顺应全球产业链转移,由港澳接单、管理、融资和出口,然后在珠三角生产制造的“前店后厂”式的梯度产业分工体系开始形成(图3)。由于地理临近、文化同源,香港主要制造业约80%以上的工厂或加工工序转移到广东,其中转移到珠三角的产业占比达94%;地处珠三角东岸地区的深圳、东莞更是依托区位优势,率先承接了香港的产业转移,迅速发展起来[22]。

与此进程相并行,1980年国务院批复设立深圳和珠海经济特区,成为中央政府“空间赋权”的最初尝试。此后在1994年正式设立珠江三角洲经济区、2003年由内地与港澳共同签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》(Closer Economic Partnership Arrangement,简称CEPA)等举措不断释放出自上而下“空间赋权”的红利[23-24]。而同样不可忽视的一种力量,是在国有土地有偿使用制度带来的土地金融模式驱动下各地方政府的“土地经营”,表现为旺盛的产业空间开发与招商引资行为。自上而下的“空間赋权”与自下而上的“土地经营”形成高度耦合关系,促使珠三角空间快速演化,形成珠三角与外围地区的“核心—边缘”结构[25],表现为在珠江口两岸高密度集聚开发,在外围地区则形成以镇级工业区为主体的“小集聚、大分散”式的建设格局[26]。随着区域经济格局的不断深化演变,珠三角空间结构也逐渐由松散布局到渐进扩散的“点轴拓展”模式再向“区域一体化”模式转变[27-28]。

(二)珠三角扁平化城镇网络格局的形成

在多重力量综合影响下,珠三角开始出现多种与新的产业格局相适配的发展模式,其中的典型代表包括“南海模式”“顺德模式”“东莞模式”“深圳模式”等[29],并由此造就一批新兴的明星城镇。其中,“南海模式”是本土生成民营经济的代表。南海地区从贸易做起,到工业制造,再到技术研发,推动民营经济逐步走向成熟。“顺德模式”是中国改革开放县域经济发展的样本。与“南海模式”不同,“顺德模式”的核心在于通过基层政府的引导与帮扶,推动乡镇企业做大做强、飞速发展。“东莞模式”得益于地处穗港走廊的独特区位,以及影响深远的“三来一补”政策,通过大力引进外资,扩大劳动力就业,建立加工贸易基地,培育出口产业集群而迅速成长起来[30]。“深圳模式”同样是深受香港影响的“贸工技”模式,以巨大的政策、人力、地缘优势,助推这座崭新的城市迅猛发展。

随着各地发展进程的推进和产业网络的形成,珠三角地区开始出现真正意义上的城镇群网络形态,城镇间要素联动日趋密切,县镇两级活力被全面释放,而传统的中心则受到越来越大的挑战。县镇两级空间单元的蜕变和崛起,既得益于此轮全球产业分工的特性,同时也是我国改革开放政策、独特的行政体系以及珠三角地区独特民风、地域文化的综合体现。概括而言,最主要的原因,一是制造业的标准化与低门槛化;二是地方增长联盟。具体来说,首先,此轮全球产业分工受到泰勒制与福特制现代生产管理方式、全球物流网络和金融体系、跨国企业等因素的共同驱动,其在制造业环节表现出来的特征是标准化与低成本化。同时,珠三角地区的劳动力成本、交通成本以及税收成本等外生变量均呈现均质化态势[31]。对于只在珠三角进行装配生产的外资企业而言,只要能提供交通、水电等基础设施,以及园区生产空间的地区便都可以获得相对均等的发展机会。其次,利用“三来一补”的企业贸易形式,村民通过村集体出租土地可获得租金收益,还可以获得由企业提供的更高收入的就业机会,而地方政府则可获得更高税收的好处。这是一个“三赢”的发展机会。因此,由村集体提供土地、地方政府提供基础设施、村民提供劳动力服务的“增长联盟”模式就此形成,这一时期乡镇企业的爆发式增长正是这一联盟模式的体现(图4)[32]。

在此背景下,珠三角村镇工业化的发展进一步强化了内地与香港之间的“前店后厂”分工格局,并借助交通网络的扩展,促使县镇之间互通性不断增强。依托交通网络的产业、城镇轴线连绵特征明显,城镇空间形态呈蔓延态势,珠三角城镇群网络逐渐呈现出扁平化特征,即行政等级较低的主体,如县乃至镇,也可以与全球城市和全球市场发生直接联系。在这一时期最主要的建设用地增长基本发生在乡镇地区(图5),也印证了以上事实。

三、全球化新阶段都市圈网络梯度扩张

进入21世纪后,全球化在当前开始发生新的变化。在过去的全球分工体系中形成的支配与被支配关系正在扭转,传统制造业地区在成本上升和技术进步推动下开始挑战旧秩序,与创新活动和人力资本高度相关的都市圈开始成为城市区域的主导。

(一)城镇群网络从扁平走向梯度

珠三角在改革开放后的数十年所形成的扁平化城镇群网络,在近年来正呈现出新的梯度化趋势,城市间的分化态势趋于显著。首先,广州、深圳作为珠三角的“双核心”,各自分别拥有不可取代的中心地位。广州作为广东省的行政中心,拥有众多大型国有骨干企业,在生产性服务、区域物流等方面具有强大的组织能力;深圳作为经济特区,拥有高度成熟的市场环境和众多本地民营企业,形成了巨大而稳定的商业生态,并通过区域产业分工,产生了非常强大的辐射能力。根据相关统计数据,广东省2021年的GDP为12.44万亿元,其中近6万亿元来自广深双城[33],而两市的现代服务业和创新型要素聚集程度也持续攀升(图6、图7),成为区域创新资源配置的绝对主导者。其次,佛山、东莞作为紧邻广州、深圳的城市,从扁平化的层级中脱颖而出,在人口分布、流动以及企业联系等方面都表现出与两大核心城市的强烈关联(图8),并与其他城市拉开差距。此外,香港、澳门在20世纪90年代先后回归祖国,对内地的发展产生了更加积极的影响。一方面,港澳在“一国两制”框架下发挥着联通海内外的中介性力量,大量的全球金融、经贸、会展乃至时尚、娱乐活动在港澳汇聚,资本、技术以及全球市场信息等国际资源借由港澳的国际港口输向内地,促进内地发展;另一方面,回归后的港澳与内地关系更加紧密,交流合作领域更加多元,尤其在内地与港澳签订《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)后,更是让粤港澳的联动发展走向深入。

(二)产业层级从单一走向复杂

上述这种梯度分化的格局,反映的是在新的全球化阶段、在创新主导下本地产业层级从单一走向复杂的过程。

扁平化的城镇网络格局与标准化制造业网络的扩张以及劳动密集型产业一体化劳动力市场的建立高度契合。虽然珠三角地区已经形成了若干特色鲜明的产业集群,但从宏观层面来分析,这些产业集群从事的仍然以同层级的工业制成品为主。大量以农村剩余劳动力为主体的务工群体尽管受教育水平总体偏低,但仅需要经过标准化培训即可上岗。专业性水平偏低而通用性水平较高,由此也导致本地劳动力根植性水平偏低而流动性水平偏高。近年来珠三角地区经常出现的“民工荒”,恰恰是通用型标准化劳动力流失所导致的。

随着制造业规模水平的提升和供应链网络的日渐成熟,珠三角区域内部的产业分工不断趋于丰富。而国内自主研发水平的提升和市场规模的扩大,又使得本地产业网络复杂程度得到进一步提高。一方面,本地产业网络在全球化网络中受支配的地位得到显著改善,这也成为当前构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的基础;另一方面,大量人力成本密集型岗位涌现,对高技能、创新型产业工人和生产性服务业人才产生巨大需求。同时,随着我国经济转型升级,以科研、教育、醫疗、社会保障、公共管理等行业为代表的“低市场化程度的人力资本密集型服务业”对人力资源需求增大[34]。这些岗位和人才的分布不再像过去那样均匀分布在同质化的产业片区,而是对生活服务配套、人居环境品质、知识溢出水平等均有较高的要求。在此背景下,占据交通区位优势、服务资源优势以及环境品质优势的地区会成为吸引人才与资本的成长高地,进而拉开城镇发展水平的差距。

四、三重变量影响下的

两种都市圈网络扩展模式

上述“自然力”“产业力”“都市力”三个底层变量,实际上代表了三个历史时期城市区域发展的主导性驱动力。三个时期的城镇群网络也不断向复杂化演化,从早期的“一字型”到“T字型”,从改革开放后的扁平化网络到都市圈主导的梯度化网络。但实际上在空间网络演变的整个历程中,三重变量始终在共同发挥作用,而且越靠近当前,三重变量的叠加效应越显著。

从目前粤港澳大湾区的发展格局来看,生产性服务业等产业网络组织要素以及人才、技术、资本等创新资源自发向广州、深圳两大中心城市高度集中[35],加上原本在区域中发挥重要引领性和中介性作用的香港对国内和国际要素的聚集效应,促使围绕广州、深港所形成的都市圈成为大湾区城市群网络的核心构件;大湾区主要的社会经济要素流动均围绕广州、深港两大都市圈运转[36],使得两大都市圈成为深度嵌入全球和国家“流空间”的高等级“地方空间”。然而,广州、深港两个都市圈其实分属于两种完全不同的网络扩张模式,这种差异形成的机制正是来源于上述三个底层变量差异所产生的影响。

(一)广州:“强核心圈层式”都市圈网络模式

广州作为省会城市,历来占据着优越的区位优势,也是区域城镇网络的绝对主导者。广州的区位优势最早就建立在自然地理格局之上。三江在此汇流,加上不断向南淤填而成的开阔的冲积平原,决定了广州有条件成为一个不断实现圈层扩张的中心城市。同时,广州也是我国最早接入全球化体系的城市之一。作为在长时段历史上建立起来的“千年商都”,广州早于大航海时代即参与启动并深度嵌入商贸全球化,发展出丰富的商贸服务业体系,至改革开放引领珠三角融入生产全球化,建立起以化工、电子、汽车等产业为主导的庞大生产体系。除了周边的广阔腹地为广州的生产发展提供强大支撑,廣州自身也通过行政区划调整和规划框架扩展,强化自身对腹地的领导力,在2000年的《广州城市建设总体战略概念规划纲要》中提出“东进、西联、南拓、北优”的八字方针,后又在2010年前后的《广州城市总体发展战略规划》中增加“中调”的表述而升级为十字方针,在拉开框架的同时强调内涵式发展。也正是在这个过程中,以广州为中心的圈层放射交通体系成形了。

由上述过程可以看出,广州一直以来的规划和发展模式属于传统的“聚合—辐射”模式,即主要通过区域基础设施建设扩张网络,整合周边资源,不断巩固核心功能,进而锁定其自身在区域中的中心优势(图9)。在这样的网络体系中,广州周边城市均将重要的发展平台布局于广州市域边界附近,由此形成具有较强内聚倾向的“强核心圈层式”都市圈。

(二)深港:“多节点外溢式”都市圈网络模式

香港属于岛屿城市,且自然地理空间难以蔓延。深圳地处莲花山系西南狭窄的海积平原,在发展空间上也极为逼仄,在传统条件下并不具备成为大都市的先决条件,其自然力变量所发挥的更多是约束性影响。然而,毗邻香港的地缘条件和溺谷湾深水岸线,却使用足国家改革开放政策的深圳在全球产业分工格局中获得了巨大的区位优势,从而以口岸城市为依托建立起自身的产业体系。作为新兴的经济中心,深圳与香港双城间的联系日趋紧密,同时承载着来自国家和海外两方面资源的注入,是国际资本要素进入中国的主要窗口。深圳因经济特区的身份而获得国家大量制度化的赋权,加上香港特别行政区本身具备的特殊性,使得这一双城区域成为一种“新国家空间”[37]。可以说,这种制度化赋权是深港“都市力”变量的真正内核。

三重变量在深港的独特表现,决定了深港都市圈不可能复制广州的“聚合—辐射”模式,而必须加快向外寻求联动,以区域网络构建破解自身发展空间不足的困局。由此,以香港为依托,深圳探索了一种新型的“赋权—外溢”模式,即从区域外部更高层级的政治或经济权力主体获取赋权,并将“赋权红利”向东莞、惠州、汕尾等网络覆盖到的外部节点外溢(图9),在此基础上形成一种更加具有外扩倾向的“多中心分布式”都市圈。

五、大湾区双都市圈空间网络的深度互动

(一)从“市域城市”走向“区域城市”

由于广州、深圳城市规模的不断扩张,大湾区轨道交通建设的加速以及广州、深港腹地网络的扩展,香港、广州、深圳等中心城市所直接辐射的功能地域范围不断扩大,由城镇用地连绵成片所形成的实体地域范围也已经大大超越了单个城市的行政地域范围。因此,广州、深圳、香港已实质性进入都市圈发展阶段,并从“市域城市”走向“区域城市”。所谓“市域城市”,即以市域辖区所界定的城市概念。自20世纪90年代开始,我国各地陆续掀起以“撤县设区”“撤市设区”为主要手段的行政区划调整热潮。多个城市逐步将整个市域范围纳入市级管辖,以此强化市域内的设施资源配置,如广州先后在2000年和2014年将番禺市、从化市、增城市调整为市行政区,从1443平方千米的实体城市扩张到7434平方千米的“市域城市”。然而,“市域城市”在强化市级统筹能力的同时,也更加偏向以自有资源的开发和谋划为出发点,在市域范围内布局展开全部功能,从而形成典型的“中心—边缘”空间结构体系。当城市实体发展到超行政地域的都市圈阶段,则必然要求城市的功能节点实现对市域外部资源的整合,从而使得城市内部功能节点跃升成为区域性功能节点。这些节点并不必然与城市中心发生最强联系,而是在区域中重组联系网络,由此促使传统的“市域城市”向“区域城市”转型。

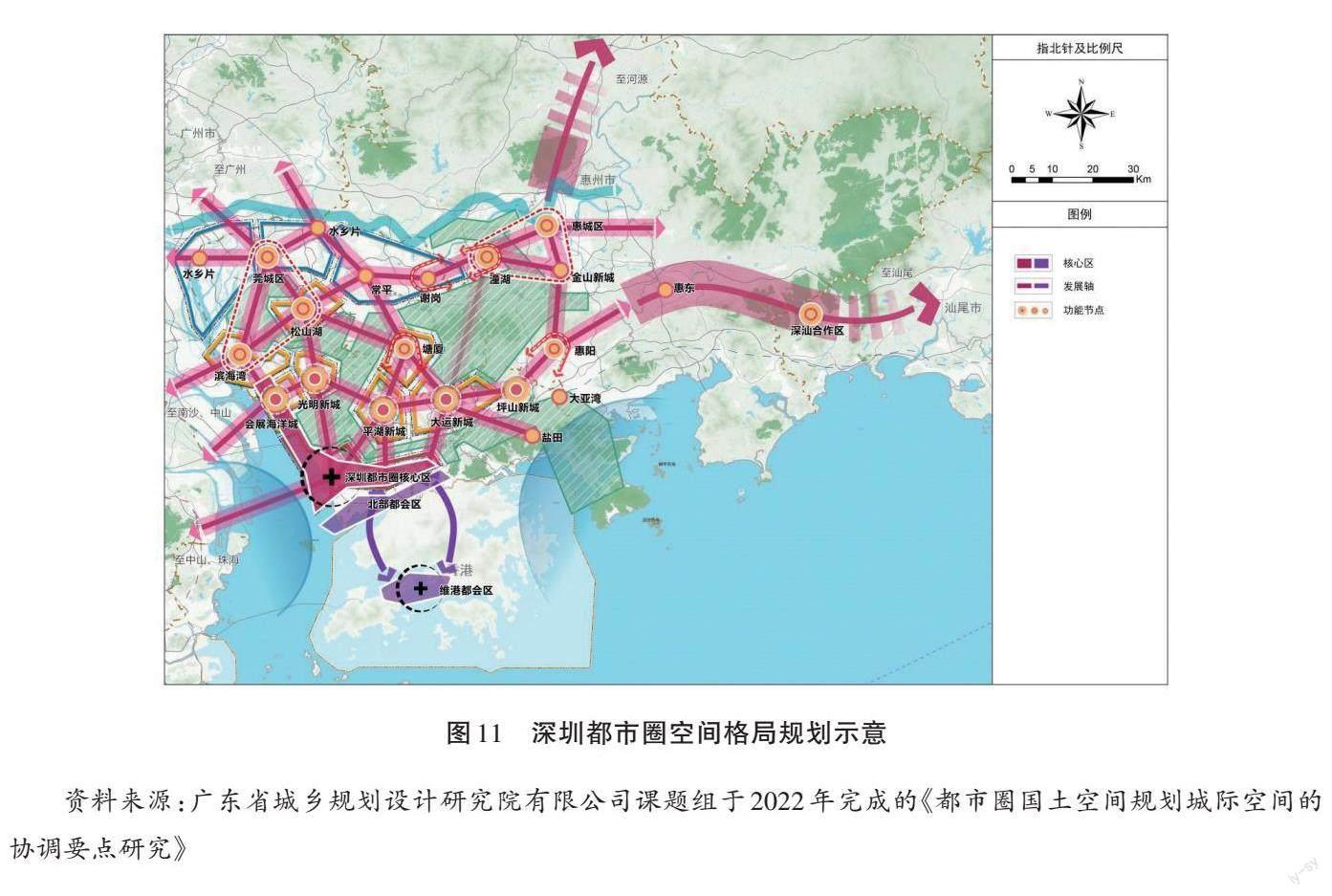

走向“区域城市”的香港、广州、深圳,在前文所述两种网络扩展模式基础上,将出现新的网络演进。其中,在广州的都市圈空间网络中,分布于市域边界附近的外围产业集聚区在不断频密的跨城互动中逐步加强与周边城市产业平台的联动,从而形成若干产城融合的“簇群”。依托“五主四辅”客运铁路枢纽体系、空港—海港国际枢纽,以及不断增加的轨道交通线网所构建的纵横“十”字主轴和串联中心与各“簇群”内外环带所构成高效流动的网络“轴带”,支撑都市圈内外联系对接,从而演变为以“簇群—轴带”为关键性空间拓展要素的“强核心簇群式”都市圈(图10)。深圳、香港则将继续延续联动外部资源的特点,在都市圈空间网络中进一步强化“廊道—节点”的建构。“廊道”突破地理屏障,借助都市圈核心的强大辐射力,激活包括与深圳之间交通密集联系的东莞、惠州等临近深圳的地区,以及远至汕尾的深汕特别合作区、跨海湾通道连接的珠江口西岸地区乃至赣深高铁沿线的河源地区等关键“节点”,进而形成扇面扩展的“多中心分布式”都市圈格局(图11)。

(二)三重变量与都市圈关系再构

广州、深港两大都市圈在区域网络中的领导力不断上升,以及在空间范围上的叠合,意味着大湾区各城市之间的竞争与合作变得比以往更为多元。市域行政范围不再作为一个完整的单元必须要纳入某个都市圈,而是在空间内部不断地裂变出多个功能节点,与处于周边城市的其他功能节点一起形成更加密切的组合关系。由此,传统的“中心—边缘”模型开始转向更为复杂的“核心—网络”模型,即边缘地带不再是简单依附于中心城市,而是加入更加主动的网络博弈中。在这样的格局转型背景下,三大变量对都市圈的影响也将发生新的变化。

其中,“自然力”变量对单个城市的塑造和约束性影响都将大大减弱。在都市圈叠合與区域一体化进程中,更大尺度的区域性自然要素将成为战略性资源。环珠江口地区成长为“黄金内湾”,已经吸纳深圳前海—东莞滨海湾—广州南沙—中山翠亨—珠海横琴等一系列战略性平台,形成环湾布局态势。未来,深中通道、南沙大桥、深珠高铁等跨海湾通道陆续建成,还将进一步加强珠江口东西两岸的交流,从而大大提升近湾地带的战略价值。

“产业力”变量在“双循环”新格局下,将发生深刻转型,从过去依赖“大进大出”的外向型模式,转变为同时连接内外两大供应链网络和市场网络的中介性枢纽模式。其中介性功能将对高层次人力资本、信息和制度产生更大需求,从而进一步强化都市圈集聚态势。

“都市力”变量已经在都市圈格局中成为城市区域发展的主导性变量,然而在都市圈功能网络的扩展过程中,如果以工业化地区和城乡混杂地区为代表的外围功能节点不能顺利实现融入都市圈体系转型,推动传统功能的迭代跃迁,则可能面临功能性衰退危机。国家发展改革委于2019年2月印发的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》特别提出,要通过优化营商环境、推动生产制造和生活服务等功能适度混合等方式,以“夯实中小城市制造业基础”,正是为防范此类危机所做出的指导。2022年9月,由上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府联合印发的《上海大都市圈空间协同规划》,提出打造以上海“五大新城”为代表的“全球功能性节点”和以虹桥枢纽为代表的“战略性功能节点”,为已具雏形的区域性节点注入全新的国际性功能,以推动其成为整个大都市圈的关键性支撑。粤港澳大湾区未来的都市圈格局相比于长三角地区更为复杂,应高度重视区域功能节点的提前谋划和培育打造,以期形成对区域价值的支撑和撬动作用。

六、结论与展望

无论从自然地理格局层面、城镇实体形态层面还是社会经济网络层面,粤港澳大湾区城镇空间网络从简单到复杂、从扁平到梯级,在一系列建构性和约束性变量的影响下逐步成形并不断演变。本文所探讨的三重变量中,自然地理因素属于奠定基础的慢变量,全球化因素属于外部冲击的快变量,而城市组织形态因素则属于与时俱进的因变量。大湾区的城镇聚落因自然地理网络而生,因全球分工网络而兴,因地缘经济网络而变。在很大程度上,其必然因素是大于偶然因素的。从整个演变过程中,我们也能观察到一系列从空间(space)向地方(place)转变的事件,旧有的地方不断消亡,新的地方不断涌现。其背后的根本动力是地方嵌入到一个超尺度的空间价值体系之中,并随着这个空间价值体系的波动而兴衰。同时,空间价值体系波动所导致的地方兴衰,也在区域中不断制造竞合张力。在当前两大都市圈互动格局下可以观察到若干积极态势:一是南沙—东莞—惠州一线“中间地带”中的各类产业和科创平台节点之间正发生越来越强的结构化互动;二是珠江口西岸作为两大都市圈的“近域腹地”,随着跨珠江口通道的加密、广中珠澳高铁和广州18号轨道快线的陆续建设贯通以及横琴粤澳深度合作区的设立带来的粤澳合作新机遇,将在全新的区域竞合关系中获益;三是市域间“边界地带”的角色正从“障碍”转变为“桥梁”进而成为结构优化的重要“资源”载体[38]。这种持续的竞合张力及其所带来的种种机遇,正是大湾区独特的活力所在。

参考文献:

[1] 胡盼盼、李锋、胡聃、孙晓、刘雅莉、陈新闯:《1980—2015年珠三角城市群城市扩张的时空特征分析》[J],《生态学报》2021年第17期,第7063-7072页。

[2] 李红卫、王建军、彭涛:《改革开放以来珠江三角洲城市与区域发展研究综述》[J],《规划师》2005年第5期,第96-99页。

[3] 赵亚博、黄柳倩、马世发、范建红、谢涤湘:《珠三角城市群经济联系的演变特征及影响因素探讨》[J],《广东工业大学学报》2022年第3期,第95-104页。

[4] 周春山、邓鸿鹄、史晨怡:《粤港澳大湾区协同发展特征及机制》[J],《规划师》2018年第4期,第5-12页。

[5] 马向明、陈昌勇、刘沛、丁镇琴、李建学、罗异铿:《强联系多核心城市群下都市圈的发展特征和演化路径——珠江三角洲的经验与启示》[J],《上海城市规划》2019年第2期,第18-26页。

[6] 汤燕良、周祥胜、李成悦、李粼粼:《多元动力下都市圈发育特征及规划响应重点——以珠三角城市群为例》[C],面向高质量发展的空间治理——2020中国城市规划年会论文集(14区域规划与城市经济),成都,2021年,第580-587页。

[7] 马向明、陈洋、陈昌勇、熊丽芳:《“都市区”“都市圈”“城市群”概念辨识与转变》[J], 《规划师》2020年第3期,第5-11页。

[8] 黎智枫、姚丹燕、黄永贤、刘嘉丽:《城市—区域视角下的粤港澳大湾区都市圈空间组织模式》[J],《规划师》2022年第5期,第128-133页。

[9] 《联合国海洋法公约》[J],《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》1996年第5期,第3-183页。

[10] 梁向阳、梁家海、萧金文:《珠江三角洲海岸变迁及对城市可持续发展的影响》[J],《资源调查与环境》2005年第4期,第283-291页。

[11] 曾昭璇:《珠江流域地形特征》[J],《人民珠江》1993年第2期,第3-6页。

[12] 丘元禧:《广东省区域构造演化及其基本特征》[J],《广东地质》1992年第1期,第1-26页。

[13] 罗一星:《帝国铁都:1127—1900年的佛山》[M],上海古籍出版社,2021年,第3页。

[14] 李绮云:《珠江三角洲城镇群体空间形态历史演变及其原因》[D],硕士学位论文,华南理工大学,2004年。

[15] 何佩然:《城传立新——香港城市規划发展史(1841—2015)》[M],中华书局(香港)有限公司,2016年,第7页。

[16] 同 [14]。

[17] 陈江生:《经济全球化的历史进程及中国机遇》[J],《人民论坛》2021年第13期,第22-25页。

[18] 金凤君、姚作林:《新全球化与中国区域发展战略优化对策》[J],《世界地理研究》 2021年第1期,第1-11页。

[19] 朱云汉:《全球化的裂解与再融合》[M],中信出版集团,2021年。

[20] 刘友金、周健:《变局中开新局:新一轮国际产业转移与中国制造业的未来》[J],《湖南科技大学学报(社会科学版)》2021年第2期,第63-70页。

[21] 王文锋:《外商直接投资、分工演进与中国产业成长研究》[D],博士学位论文,西北大学,2006年。

[22] 陈广汉、刘洋:《从“前店后厂”到粤港澳大湾区》[J],《国际经贸探索》2018年第11期,第19-24页。

[23] 陈德宁:《CEPA后“大珠三角”区域经济格局变化的动力机制研究》[D],博士学位论文,华东师范大学,2006年。

[24] 康学芹:《穗港澳增长三角次区域经济合作研究》[D],博士学位论文,华东师范大学,2013年。

[25] 任思儒、李郇、陈婷婷:《改革开放以来粤港澳经济关系的回顾与展望》[J],《国际城市规划》2017年第3期,第21-27页。

[26] 李极恒、龚岳、李贵才:《珠三角村镇建成区的空间型态:特征、类型和产业影响因素》[J],《地理科学进展》2019年第6期,第829-839页。

[27] 薛凤旋、杨春:《外资:发展中国家城市化的新动力——珠江三角洲个案研究》[J],《地理学报》1997年第3期,第3-16页。

[28] 珠江三角洲全域空间规划项目组:《珠江三角洲全域空间规划研究》[R],2018年。

[29] 陈德宁、刘豪兴、张书琛:《费孝通“珠江模式”的转型路向研究》[J],《广东商学院学报》2007年第3期,第77-81页。

[30] 中共东莞市委宣传部、东莞市社科联联合课题:《东莞模式:成功与启示》[N],《东莞日报》2008年12月23日第A11版。

[31] 李郇、黎云:《农村集体所有制与分散式农村城市化空间——以珠江三角洲为例》[J],《城市规划》2005年第7期,第39-41、74页。

[32] 广东省人民政府办公厅、广东省统计局:《广东五十年》[M],中国统计出版社,1999年。

[33] 广东省统计局、国家统计局广东调查总队:《2021年广东省国民经济和社会发展统计公报》[R],2022年2月28日。

[34] 张斌:《从制造到服务:结构转型期的宏观经济学》[M],中信出版集团,2021年,第64页。

[35] 马向明、陈洋、刘沛、黎智枫:《粤港澳大湾区城市群发展格局新变化》[J],《城市观察》2022年第2期,第6-19页。

[36] 巫细波、赖长强:《基于POI大数据的城市群功能空间结构特征研究——以粤港澳大湾区为例》[J],《城市观察》2019年第3期,第44-55页。

[37] 尼尔·博任纳:《新国家空间:城市治理与国家形态的尺度重构》[M],王晓阳译,江苏凤凰教育出版社,2020年。

[38] Liam ODowd, “The Changing Significance of European Borders” [J], Regional & Federal Studies, 2002, 12(4): 13-36.

作者简介:陈洋,广东省城乡规划设计研究院有限责任公司副总规划师、高级工程师。陈艳,广东省城乡规划设计研究院有限责任公司高级工程师。熊丽芳,广东省城乡规划设计研究院有限责任公司中级工程师、注册城乡规划师。

责任编辑:李 钧