腹腔镜下子宫肌瘤剔除术结合米非司酮治疗子宫肌瘤的临床疗效及对性激素水平的影响分析

郭雨晓,马晓贞

1.禹州钧都医院妇产科,河南 禹州 461670 2.禹州市妇幼保健院产科,河南 禹州 461670

子宫肌瘤属于女性常见且高发的良性肿瘤,其形成原因为子宫平滑肌组织增殖导致,患者主要表现为月经量增多、经期延长等特异性症状。临床治疗选择术式可以尽可能切除病灶组织,快速有效降低疾病对患者身心健康的影响[1-2]。腹腔镜下子宫肌瘤剔除术(LAM)属于目前临床常用手术,以手术方式剔除子宫肌瘤阻止患者病情进展,改善临床症状,提高其生活质量,但是手术过程中极可能损害到子宫附件,继而对卵巢内分泌功能造成影响,疾病出现复发概率极高[3-4]。近年来临床提出联合药物治疗,可以进一步降低疾病复发率,米非司酮为甾体类激素调节药物,可以有效改善贫血症状,同时缩小肌瘤体积[5]。基于此,本研究将对LAM结合米非司酮治疗子宫肌瘤效果及对性激素影响进行分析,旨在研究更理想的用药方案,以降低疾病复发率,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2019年1月—2021年1月禹州钧都医院妇产科就诊的90例子宫肌瘤患者的临床资料,根据治疗方案不同分为观察组(手术联合药物治疗)与对照组(单纯手术治疗),每组各45例。观察组采用腹腔镜下子宫肌瘤剔除术结合米非司酮治疗,对照组单纯采用腹腔镜下子宫肌瘤剔除术治疗。观察组年龄32~47 岁,平均年龄(39.41±6.59)岁;孕次1~3 次,平均孕次(2.10±0.32)次;病理分型(按照部位划分):肌壁间、黏膜下、浆膜下分别为29 例、7 例、9 例。对 照 组 年 龄31~48 岁,平 均 年 龄(39.56±6.47)岁;孕次1~3 次,平均孕次(1.95±0.39)次;病理分型(按照部位划分):肌壁间、黏膜下、浆膜下分别为27例、8例、10例。两组子宫肌瘤患者资料(年龄、孕次、病理部位分型)具有可比性(P>0.05)。本研究已获得医院医学伦理委员会批准,且患者及其家属均签署知情同意书。

诊断标准:参照《子宫肌瘤的诊治中国专家共识》[6]标准,患者可能表现出月经增多、周期缩短、淋漓出血、子宫增大等特异性表现,经超声检查显示为类圆形或椭圆形态的低回声的实性结节。

纳入标准:(1)符合上述妇科疾病诊断症状及影像学征象。(2)符合肌瘤剔除术适应证,包括合并异常出血、不孕及其他严重并发症,经药物治疗无效或肌瘤持续生长者。(3)家属明确知晓手术难度及术后风险后签署同意书。

排除标准:(1)出现阴道出血、畸形、萎缩、脱垂等相关手术风险症状者。(2)存在手术及用药禁忌证,包括处于生殖道或全身感染急性期,对治疗手段不耐受,合并凝血功能障碍及其他血液疾病。(3)病灶组织生长较快且存在恶性倾向者。(4)患者存在精神异常,无法正常交流者。(5)中途退出本次研究者。

1.2 方法

两组患者均行LAM,手术时机选择月经周期前半期实施,术前进行充分准备及评估,做好阴道消毒2~3 d 后进行。手术操作如下:全麻后引导患者取膀胱截石位,Trocar穿刺孔选择脐部、左右下腹,压力调整为14~15 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),充分暴露手术视野,将腹腔镜置入并探查子宫肌瘤大小、位置等情况,观察是否存在异常。针对浆膜下肌瘤选择向下牵拉子宫肌瘤,促使切口嵌顿于阴道切缘处,应用智能双极电凝直接切除;针对略微突出宫壁肌壁间肌瘤,需要注射20 U缩宫素到宫体肌层,突出肌瘤部位,应用电刀沿着肌瘤最大直径切开包膜。行钝性分离完全剥离出瘤体,取出粉碎瘤体体积,应用可吸收线缝合关闭瘤腔,操作过程中需要仔细观察患者肌瘤位置、肌纤维、自身血管走行,辨认盆腔解剖,减少损伤。缝合肌层、浆膜层后,观察是否存在活动性出血,若无则取出腹腔镜器械,对切口处进行缝合。观察组同时结合米非司酮(生产厂家:浙江仙琚制药股份有限公司,规格:10 mg×1 片装×30 片/盒,国药准字:H20000648)治疗,于术后第1 d口服,25 mg/次,1次/d,连续用药3个月。

1.3 观察指标

对比两组患者治疗相关指标:包括治疗3个月后子宫体积、子宫肌瘤个数、子宫肌瘤大小(最大肌瘤数值)。

对比两组患者性激素水平:选择观察时间点为治疗前及治疗后3个月进行,采集患者2 mL空腹静脉血,采用荧光免疫层析法检测促卵泡生成素(FSH)、孕酮(P)、促黄体素(LH)、雌激素(E2)水平,试剂盒均采购于广州万孚生物技术股份有限公司。

对比两组患者不良结局:术后3个月随访,统计月经异常、潮热、子宫肌瘤复发(经彩色多普勒超声证实)等不良事件。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料用例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

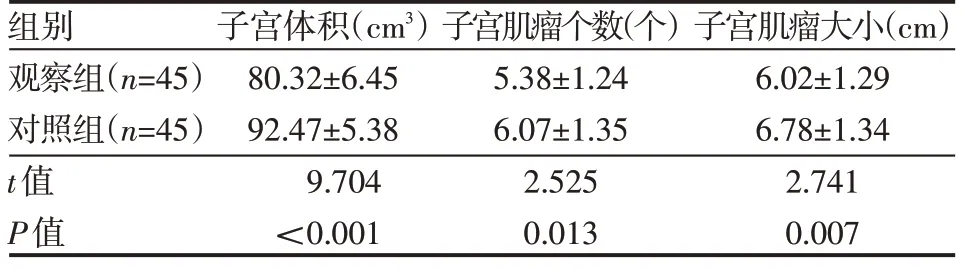

2.1 两组患者治疗相关指标情况

观察组治疗相关指标均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗相关指标情况(±s)

表1 两组患者治疗相关指标情况(±s)

组别观察组(n=45)对照组(n=45)t值P值子宫体积(cm3)80.32±6.45 92.47±5.38 9.704<0.001子宫肌瘤个数(个)5.38±1.24 6.07±1.35 2.525 0.013子宫肌瘤大小(cm)6.02±1.29 6.78±1.34 2.741 0.007

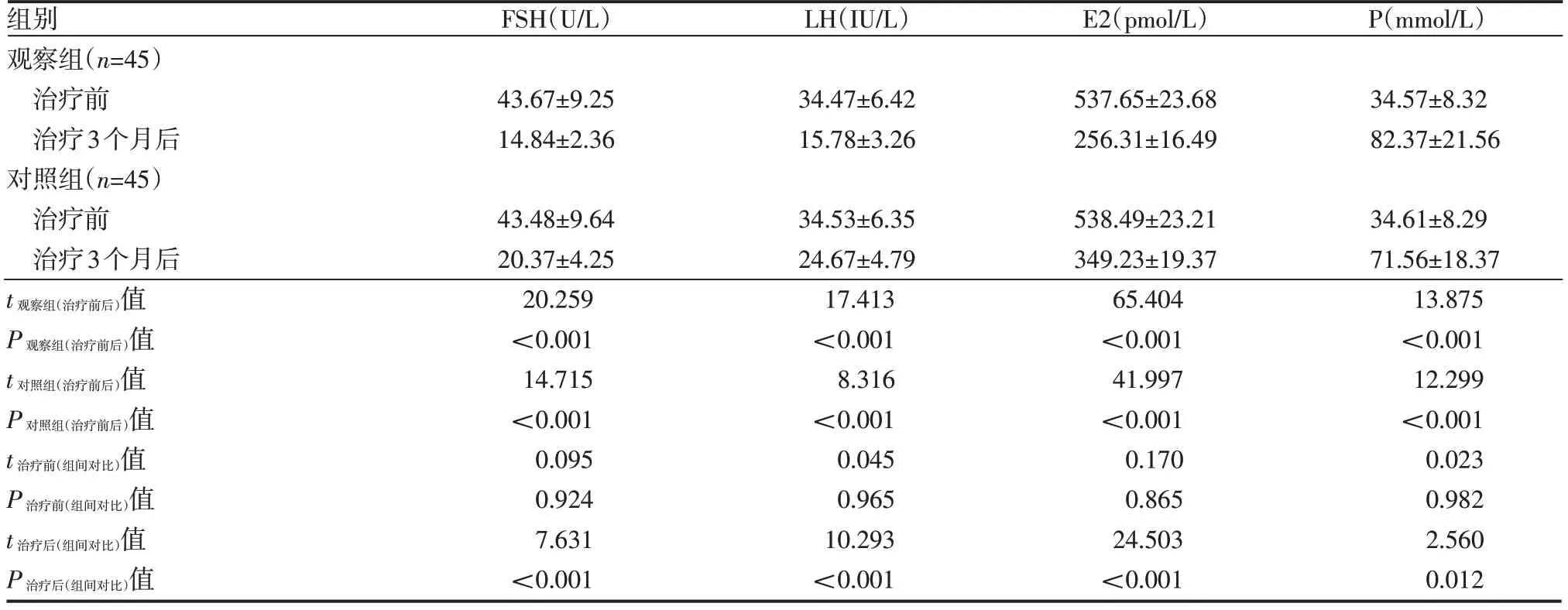

2.2 两组患者治疗前后性激素水平情况

观察组FSH、LH、E2、P 水平与对照组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组FSH、LH、E2、P 水平均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后性激素水平情况(±s)

表2 两组患者治疗前后性激素水平情况(±s)

组别观察组(n=45)治疗前治疗3个月后对照组(n=45)治疗前治疗3个月后FSH(U/L)LH(IU/L)E2(pmol/L)P(mmol/L)43.67±9.25 14.84±2.36 34.47±6.42 15.78±3.26 537.65±23.68 256.31±16.49 34.57±8.32 82.37±21.56 t 观察组(治疗前后)值P 观察组(治疗前后)值t 对照组(治疗前后)值P 对照组(治疗前后)值t 治疗前(组间对比)值P 治疗前(组间对比)值t 治疗后(组间对比)值P 治疗后(组间对比)值43.48±9.64 20.37±4.25 20.259<0.001 14.715<0.001 0.095 0.924 7.631<0.001 34.53±6.35 24.67±4.79 17.413<0.001 8.316<0.001 0.045 0.965 10.293<0.001 538.49±23.21 349.23±19.37 65.404<0.001 41.997<0.001 0.170 0.865 24.503<0.001 34.61±8.29 71.56±18.37 13.875<0.001 12.299<0.001 0.023 0.982 2.560 0.012

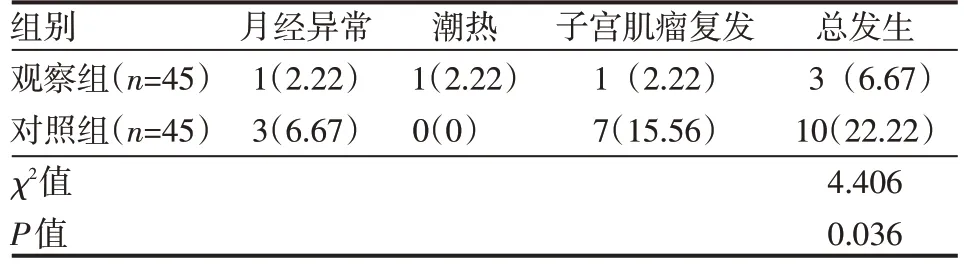

2.3 两组患者不良结局情况

观察组不良结局发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者不良结局情况 例(%)

3 讨论

随着我国女性社会压力等因素的变化,子宫肌瘤患病呈现年轻化发展态势。但目前临床尚未明确子宫肌瘤的确切病因,临床普遍认为高龄、未生育、晚育、激素治疗等多种因素与疾病发生风险存在密切关联性,该疾病的发病机制与机体性激素水平失衡、干细胞功能失调、遗传易感性等存在密切关联性[7]。临床主要采用手术治疗,但是研究显示术后子宫肌瘤复发率较高,为了进一步提高预后质量,降低疾病复发率,有必要寻找联合配伍方案,提高手术治疗效果。

LAM是基于腹腔镜对肌瘤进行剥除,可以直接抑制平滑肌细胞增殖及生长,继而阻断病情进展,改善预后质量。该术式可以保留患者子宫及正常生理功能,降低腹腔镜手术应激反应对患者卵巢功能造成的不良影响。但是腹腔镜手术仍可能会对患者造成一系列创伤性应激反应[8]。米非司酮属于临床应用广泛的孕激素受体拮抗剂,其药理作用是直接作用于子宫内膜,通过竞争性占据蜕膜中孕酮受体,促使孕酮作用出现撤退,蜕膜组织变性或坏死;同时可以促进内源性前列腺素释放,引起子宫收缩;在妇科手术中还可以软化宫颈,改善子宫手术应激反应,促进宫颈扩张,有利于手术操作[9]。本研究结果显示,治疗后,观察组FSH、LH、E2、P、子宫体积、肌瘤个数、大小、不良结局发生率、复发率明显低于对照组。其原因在于手术治疗可以通过剔除子宫肌瘤阻断病情进展,保留卵巢血供,促进患者卵巢及激素分泌逐渐恢复正常,继而反过来改善病理症状。同时联合米非司酮治疗,该药物与孕酮受体之间的相对结合力大于孕酮5倍左右,可以有效促进抗排卵、抗着床,促进诱导子宫颈成熟,继而影响孕酮活性,溶解卵巢黄体,阻断雌激素作用,继而降低性激素水平[10-12]。该药物可以通过减少瘤体血液供应,继而影响肌瘤生长体积,同时通过减少孕激素分泌,抑制宫体表面表达对孕激素受体,抑制子宫肌瘤上皮细胞出现增殖,继而降低手术风险及复发概率。针对子宫肌瘤体积较大且生长部位不利于手术患者来说,应用米非司酮可以降低手术难度,同时减少手术应激反应,降低术中出血风险,促进患者术后康复;针对存在月经过多或伴随贫血患者,米非司酮可以通过引起子宫收缩,快速发挥止血功效,纠正贫血,减少输血风险。因此,LAM治疗过程中联合米非司酮效果更理想,更有利于保持患者性激素稳定,降低手术风险,提高手术可操作性及治疗效果。

综上所述,LAM结合米非司酮应用于子宫肌瘤临床效果显著,可有效促进FSH、LH、E2、P 水平保持平衡,减少子宫肌瘤复发率。