先秦两汉时期感生神话书写的演变

田 艺 景

(山东师范大学 历史文化学院,山东 济南 250014)

感生一词,始源于《易经》,“天地感而万物化生”[1]95。《礼记》:“王者褅其祖之所自出,以其祖配之。”[2]902郑玄注:“祖之所自出,谓感生帝灵威仰也。”[2]903“感生”强调始祖出生与神明帝灵密切相关,以突出家族的神圣性。先秦时期,夏商周三代始祖都有感生神话,这些感生神话,特别是商周的始祖神话,成为王朝宣扬天命,凝聚家族的重要力量。汉代的皇帝则以感生梦神化皇权,提高权威。随着经济、社会、文化背景的变迁及史学的发展,先秦两汉时期的感生神话书写呈现出不同特点。对于先秦两汉时期的感生神话,前贤已取得较多学术成果,本文着眼于先秦两汉时期感生神话的文本性特征,对神话文本的演变及特点进行总结和剖析,以期推动相关研究的发展。

一、先秦时期感生神话的生成及其文本的书写特征

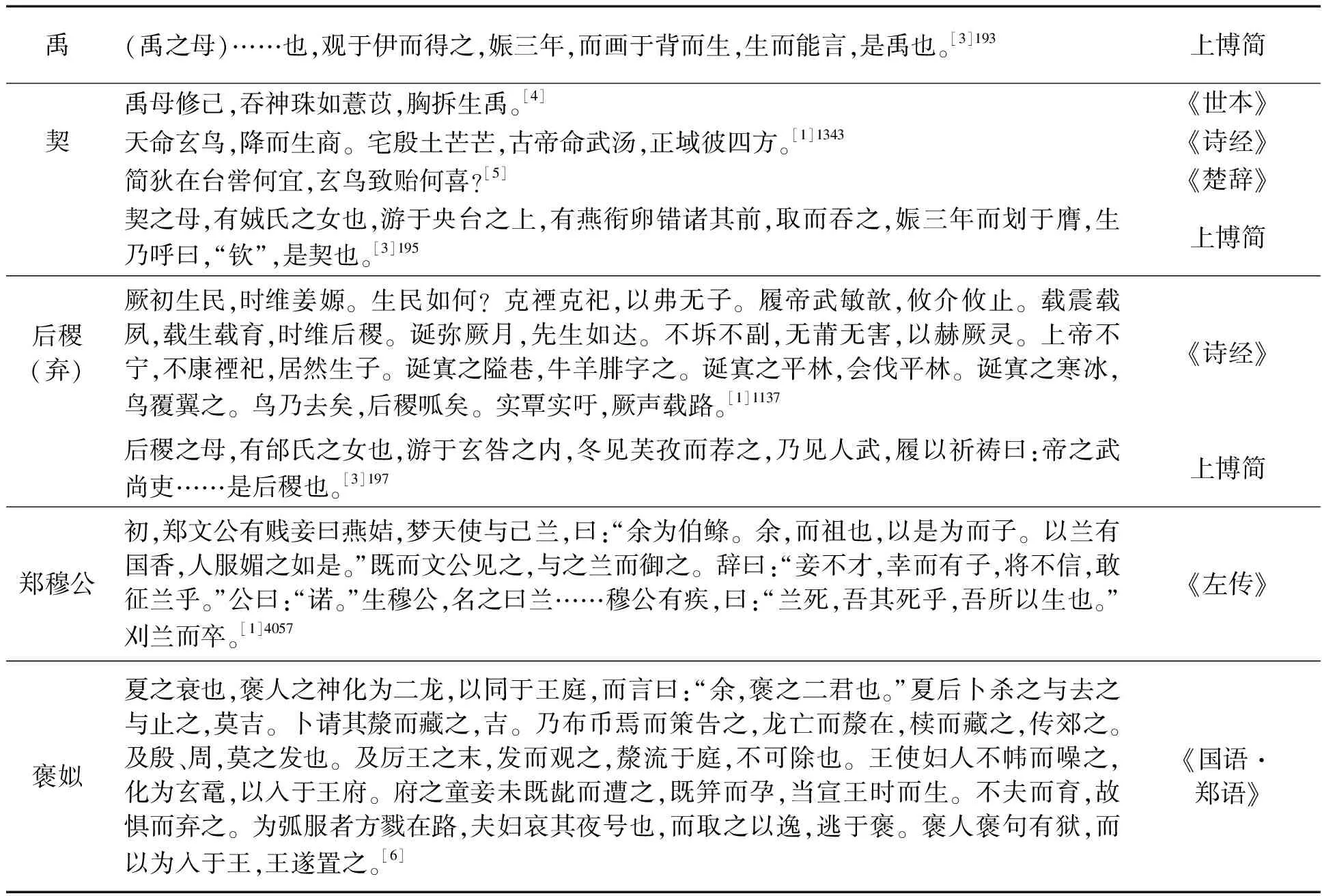

两汉之前的部分典籍中就已出现过对始祖感生事件的记载。本文将先秦时期传世文献与出土文献中感生材料加以整理制成表1。

(一)《玄鸟》《生民》与始祖感生神话的起源与故事定型

除郑穆公与褒姒以外,禹、契、弃分别是夏、商、周三代的始祖,这些神话可以称为始祖神话。这些材料的文本性质颇有不同之处。《玄鸟》《生民》分别是商族、周族称颂祖先功德的诗篇,用于祭祀等情形,反映了商(宋)、周贵族对其族群起源的认知。由于诗体所限,《玄鸟》的记述较为简略,但仍突出了感生神话中具有神圣性的“天”以及感生物“玄鸟”,说明天命以及感生物是始祖神话的最重要的构成要素。《生民》的记述较为详细,记载了姜嫄履帝武而生后稷,以及后稷出生以后的种种神迹,与《玄鸟》相比,《生民》突出了后稷之母在感生过程中的作用。《天问》则是战国后期屈原所作诗歌,“简狄在台喾何宜,玄鸟致贻何喜”,是其对商祖感生神话的追问,简狄是契之母,是喾之妃,也就意味着喾是名义上的契之父,“台”是感生之地,到战国后期,商的感生神话已经具备天(上帝)、感生物、感生地、父、母等神话构成要素。

表1 先秦文献中的感生神话

从这些神话的内容上看,先秦时期的始祖神话反映了远古先民的图腾崇拜、英雄崇拜,产生的年代很早,但从神话起源——故事成型——形成文本需要一个较长期的过程,随着社会发展,文本还有进一步演变的可能性。就始祖神话起源来看,根据“神话历史”理论,史学是一种以史家主观阐释和叙述为主的哲学或诗学,我们所看到的历史并不是完全真实的,而是真实与虚构的混合体。对感生神话而言,事件的虚构主要在于此事件要素的强烈因果性。如在远古时期的感生神话中,女性吞鸟卵并非奇事,女子怀孕生子更为常见,因此其事件要素真实存在并不足为奇。然而将事件的各个要素以因果关系相联系,就成了神话——如简狄因吞玄鸟之卵而孕契。在此事件中,简狄吞鸟卵为真实,而因此有孕生契的因果联系为虚构,最终真实与虚构的各要素混合形成了我们所看到的“神话历史”。因此,从现代科学的视角看起始阶段的感生神话,或许其存在是真实与虚构的事件要素并存的结果,亦或是在远古时期人类对某些未知事物的虚构性联系而造成的。

中国远古时期的神话,更倾向于人事的神话化,而非神话的拟人化,神话事件的存在,并非为突出其逃离于社会的神性,而是有其存在的需求,也可以称之为存在的意义。在原始神话产生的远古时代,神话被人们所信仰,神话所讲述的内容将被民众无条件地接受,这使得神话与权力的归属有着十分密切的联系。掌握神话的创作、传播权力就等于掌握了与天交流、代天下达命令的权力,控制了神话的讲述体系也等于控制了权力的主体,于是知识的拥有者在控制神话的创作、讲述、保存和传播的过程中,无不刻上代表他们的权力烙印。绝对意义上的客观与历史书写的真实,无论在历史或未来中都不会出现[7]16。笔者认为,在感生神话中对女性人物的着重描述,并使其成为感生事件的重要因素之一,反映了其人物原型产生于母系氏族社会的史实,但故事成型许是在父权制社会下完成的。又或许感生神话产生的时代正处于母系氏族社会向父权制社会过渡的阶段,男性的地位已经确立,因此感生神话中存在着父权制社会的因素,但也难免受到过去社会生活的影响,还带有母系社会的遗风。在古代的创世神话中,女娲是被崇拜的女始祖,古文献中的感生神话“其特点是把部族的英雄始祖说成是女性与某种神物交感而诞生出来的。这一方面表现出古人的图腾意识;另一方面也能表现出古人的女始祖崇拜,因为这些感生神话都崇拜女始祖,是她们生下了部族的男性英雄”[8]。

(二)《子羔》与始祖感生神话文本书写的模式化

《子羔》对禹、契、弃的感生神话的记述不仅反映了战国时人对先祖感生现象的认识,而且是始祖神话文本模式进一步发展的重要阶段。《子羔》:

子羔问于孔子曰: “三王者之作也,皆人子也,而其父贱而不足称也舆? 亦诚天子也舆?”孔子曰: “……女也,观于伊而得之,娠三年而划于背而生,生而能言,是禹也。契之母,有皕氏之女也,于央台之上,有燕衔卵而措诸其前,取而吞之,娠三年而划于膺,生乃呼曰,‘钦’,是契也。后稷之母,有邰氏之女也,游于玄咎之内,冬见芙,乃荐之,乃见人武,履以祈祷,曰: 帝之武,尚使……是后稷之母也。三王者之作也如是……孔子曰: “舜其可谓受命之民矣。舜,人子也……□有虞氏之乐正苫卉之子也。”子羔曰: “何故以得为帝?”孔子曰: “……尧见舜之德贤,故让之。”[3]193

《子羔》对三王感生神话的记录已经呈现出模式化。

笔者将禹、契、弃三人感生神话要素进行提取并整理成表格如表2。

表2 《子羔》始祖感生神话要素

子羔问孔子三王者禹、契、后稷到底是人的儿子,但是其父亲卑贱而不足称道,还是确实是天的儿子。孔子则为子羔讲述三王的感生神话,孔子认为三王是天子。在《子羔》篇中记录的夏商周三代始祖禹、契、后稷感生神话已经呈现出固定的记述模式,感生神话的记录要素也是相对整齐划一的,包括其母系氏族、感生的地点、感生的经历等部分构成,除缺失部分外,只有对弃的孕育时间未曾提及。对比《诗经·大雅·生民》《诗经·商颂·玄鸟》所载神话,《子羔》所载的神话细节显然更多,更加整齐。在缺简部分,子羔应该还问了舜的情况,孔子认为舜是受命之民,是人的儿子。子羔接着问孔子舜不是天子为何能够成为帝,孔子认为这是因为舜德贤。有学者认为,上博简之《子羔》篇中所记载的孔子对子羔问题的回答,主要为了突出舜的受禅为王因其有德,并非因其感天而生,从而强调“德”的重要性[9]。

始祖神话的模式化书写的形成与发展,受多种因素的影响。在远古时期各种神话与传说在各部落之间互相流传,其各要素也会在一定程度上互相借鉴,因此出现了主要要素较为统一的现象。“随着部族间交流的扩大乃至民族融合的加剧,各部族自发生成的感生神话,也在彼此协调借鉴,从而在更大的人群共同体范围内,建构着某种结构性的知识。”[10]80各部族之间各个独立的神话要素之间的互相影响,从很早之前就开始了,甚至从各部族的神话相互流传、接触时就一直存在着,但其共同发展成为较为统一的模式,有着共同书写的要素,则要到各部族深入融合甚至成为统一的政权后才得以实现。就现有史料典籍看,大概直至战国时期,感生神话在同一史料中以体系化的形式展现出来。总体而言,虽然在两汉以前还并未形成所有史籍都达成并遵守的固定、统一的关于始祖人物感生神话的记述方式,但关于禹、契、弃三王的感生神话书写则较为固定,这对后代感生神话的发展和记述方式的最终固定,提供了素材。

(三)郑穆公、褒姒感生故事与感生神话叙事的发展

《国语》《左传》是记载春秋史事的重要典籍,具有某些相似的史料来源,在汉代分别被称为春秋经的内传和外传。他们记载的郑穆公、褒姒感生故事细节丰富,语言生动,具有很强的文学性。随着史学、文学的发展,感生神话的文本从内容、形式两个方面都更加丰富起来。

战国时期开始出现了感生梦这一感生神话的新形式。关于郑穆公感生经历的背景为燕姞之梦,燕姞梦到天使给予其兰花,并对她说以兰花为其子,而后燕姞孕而生子,是为穆公。女性于梦中受到神明或祥瑞的感召,这是比较标准的感生梦,是笔者所见的先秦成书的材料中,唯一关于感生梦的记载,而且,郑穆公的身份也与其他出现在先秦感生神话中的人物有很大不同。其他诸如禹、契、弃,都是始祖人物,而郑穆公则是郑文公与其妾之子,不仅有明确的父母记录,而且仅为国君庶子。感生物为兰,兰成为一种象征,不具有图腾的意义。袁珂认为从神话的广义来看,神话是存在于各个时期的,原始社会有神话,奴隶制社会也有其自己的神话,甚至封建社会等进入阶级社会以后每个历史时期都有神话。但是每个时期的神话却也各有不同,在神话的内容、形式等方面表现出来。旧的神话在历史的进程中不断发展、演变,逐渐变成新的神话,或被新的神话所代替;而与此同时,新的神话也随着历史的进展在不断地产生,或者从旧的神话转变过来。无论何时,旧的神话都没有完全消失,新的神话也在不断产生[11]。感生梦或具有一定的事实基础,有的学者认为感生梦这一神话形式,是以女性在孕期所做的胎梦为事实基础记录的[12]。自汉代及后世对新出现的感生经历的记载都转变为感生梦的形式,则是感生神话形式发生变化的必然表现。

春秋战国时期,铁器牛耕的出现与应用,以及各诸侯国之间的不断争霸与战争迫使各国变革图强,使自身国力强大,从而令生产关系与生产力相适应,促进经济发展。同时,各国的纷争、社会的变革以及私学的兴盛又极大地促进了一批批有知识的思想家的诞生。随着人类经济、文化、思想等各方面的迅速发展,对某些自然现象的认识也有了较大提升,人类已经可以用较科学的眼光和认知看待婴孩的孕育与诞生,母系氏族社会时期的感生神话已经不能够满足时人的认知,因而亟需用一种新的方式来替代神话,承担感生的各种宗教、社会及政治功用。因此,春秋战国时期与天及神明联系密切的梦成为了合适的选择。

做梦是普遍的生理现象。泰勒认为远古时期初步发展的人类更愿意探究生与死、醒与梦之间的关系[13]351。原始哲学用灵魂的概念来解释这些问题。如甲骨卜辞中有很多对梦的记载,泰勒认为商人就是因为对自我梦中的景象不能合理解释,视梦因乃出自鬼魂所致[13]66。将梦与灵魂相联系的观念是人类社会的普遍现象,商人也不例外。商人将梦看成一种鬼魂给做梦者的预兆,并通过占梦来预测凶吉,有时还会通过仪式来禳除噩梦,占梦、禳梦的习俗为后代所沿用。荣格则认为:“个人无意识主要是由各种情结构成,集体无意识的内容则主要是‘原型’构成。”[14]原型在三代时期甚至更久远的时代里,则常常表现为宗教中的某些形象,如神话中的人物、图腾等,而后逐渐发展为三类,即天、自然神、祖先神。西周以后至春秋时期,在社会生活中人们对天、神、巫的信仰氛围依旧浓厚,而人与神明沟通的方式便是梦,在梦中、神明可以 预示未来的发展,并对人们的行为进行指导。这与列维·布留尔在《原始思维》一书中提出的对梦解释——“(梦)主要是预见未来,是与精灵、灵魂、神的交往”相契合[15]。清华简《程寤》记载周武王母亲梦见商王的朝廷长了很多的荆棘,姬发把周朝廷的梓树种在其外,化成松柏棫柞等坚固的树木。太姒醒了以后,周文王不敢占梦,举行一系列禳梦的仪式,最后“占于明堂,王及太子发并拜吉梦,受商命于皇上帝”[16]。该篇将太娰之梦与上帝受命联系在一起。《周礼·春官宗伯》有记载通过日月星辰的变动和运行占梦之吉凶。《周礼》将梦与天地之会、阴阳之气、日月星辰联系在一起,并将梦根据反映情绪加以分类,反映出战国时期随着天文历法等知识的增长,对梦理性化的思考及占梦术的发展。《左传·昭公三十一年》记载日食:“赵简子梦童子裸而转以歌,史墨为其占卜”[1]4618,可看做“以日月星辰占梦”的实例。《列子》亦将梦与天地、阴阳联系在一起,认为“一体之盈虚消息,皆通于天地,应于物类”是梦产生的原因[17]。《左传》岳麓秦简中有占梦书,“对于做梦日期与梦中景象的联系,秦简《占梦书》主要采用了五行学说进行解释”[18]。天地阴阳五行与梦的结合,反映了古代人民对天人关系的思索。正如燕姞之梦,在这个故事中,伯鯈是燕姞之祖,反映了灵魂概念,他的身份又是天使,将梦与天、上帝联系在一起,与《程寤》反映的观念相似。燕姞因梦而生子,虽与后来的感生梦仍有一定的差异,但是两者所反映的上帝通过梦以一个象征物(兰、日、月等)而使女子生子,该子最终成为后嗣的上天授命的思想是一致的。可见,在战国时期,梦已经成为公认的神明传达命令的介质,由此,它成了在过去感生神话之中表达神明感召行为的载体,实现了感生神话向感生梦的感生方式转变的第一步。

褒姒感生神话是目前所见第一个以女性为感生人物的感生神话,在传统历史叙述中,西周的亡国与褒姒有莫大关系。如果说始祖感生是为了突出始祖的神圣性,那么褒姒感生则是为了妖魔化褒姒,为周失天命作了注脚。郑穆公的感生神话颇具中性色彩,其创作目的固然要解释其何以以庶子而为诸侯,但同时亦聚焦于穆公的个人生命的盛衰。褒姒的感生神话则完全是负面性的,感生神话的作用从塑造祖先的神圣性进一步扩展了。

总之,先秦时期的始祖感生神话起源于母系社会时期,故事定型于父系社会时期。在战国时期,夏商周三代始祖感生神话文本已经具有模式化特征,故事包括始祖之母,感生地点,感生物,感生过程,孕期,出生后的神迹等多种要素。感生的主体扩展到诸侯国君、女性,出现了感生梦的叙述方式。

二、两汉时期对先秦感生神话的采用与创造

“感生梦”在两汉时期逐渐发展,并成为众多感生神话的主流书写方式。笔者将两汉时期的史料、典籍等文献中关于感生事件描述的材料整理总结如表3。

表3 两汉典籍中的感生神话

续表3 两汉典籍中的感生神话

表3中共有21条相关材料,涉及11个人,除在先秦史料中已出现的禹、契、弃、郑穆公、褒姒的感生神话,又增加了秦大业、汉高祖、汉文帝、汉武帝、刘协和王政君的感生事件。其中,秦大业的感生神话同过去夏商周始祖的感生神话类型相同,而从汉高祖刘邦开始,新增的感生神话则都以感生梦的形式出现。

在上表梳理的21条材料中,依据先秦时期关于感生神话的书写内容和记录的时代,笔者认为两汉时期对感生神话与感生梦的记录与书写,主要有三种不同的形式。其一,对先秦时期已有记录的始祖感生神话采取基本采纳、保持原型的方法,如此二十余条记录中对禹、契、弃三人的感生神话都基本保持其原貌。其二,对存在时代为两汉以前,但却没有相对应感生神话的部分祖先,则采用仿照禹等三人感生神话的经历,仿写其感生神话。先秦西汉时期,将当时的文献、材料进行抄录或修改,直接或间接地用于文作中,是普遍现象[27]9。其三,对汉代以来的对于时人而言较近的朝代帝王,则采用创新感生神话的方式,以感生梦的形式描述其感生经历。

(一)沿用

先秦时期已有的关于感生神话的记载主要有禹、契、弃、郑穆公、褒姒五人,笔者摘录两汉时期关于此五人感生神话的内容以表格的形式对比于如表4。

在对禹的感生神话描写中,《吴越春秋》《蜀王本纪》都基本保存了《世本》中所见的大禹感生事件要素,如“吞薏苡,胸拆而生禹”,但又加入了关于禹出生地的信息,如“嬉于砥山”“生于石纽”等;在对契与弃的感生神话描写中,《列女传》《史记》等史籍则加入了部分故事细节,使得事件的发生更加合理,情节更丰富。在对郑穆公、褒姒感生神话的描写中,《史记》则完全遵循了原有史料,只是对文字进行凝练,使其更简洁、清晰、顺畅。由此对比可见,在汉代成书的史料典籍中,对于过去已经存在的史料记载,后代史家们基本采用采纳、整理、扩充的方式,或通过对原有事件的解释与完善,在原神话情节主体不变的基础上,使其内容更有逻辑性,体系更加完整。

中国史学家自古就有着“秉笔直书、撰成信史”的优良传统,并将撰成“实录”式著作作为自己写史的终身要求。孔子提出“信以传信,疑以传疑”的观点,将“信”的要求加以明确。史家在面对前代已有的对事件的记述时,往往会采用其事件主体,或者在不改变原有事件主体的情况下进行修饰。于是,在两汉时期所见的史书中,对先秦时期已存在的感生神话,都保持了其基本原貌。

(二)仿照

在感生神话中,其人物时代存在于两汉之前,但在先秦时期没有相关感生神话且感生形式类似于禹等始祖的仅有一则,材料出于《史记》:

秦之先,帝颛顼之苗裔,孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。[21]476

一般认为,秦大业的感生神话向来被学界认为是司马迁对商代“玄鸟生商”感生神话的仿写。《史记》中此条对秦大业感生神话的记录是目前可考的最早的关于秦始祖的感生记载,且其要素构成也与契的感生神话极为相似,都记述其祖先为女性吞玄鸟之卵而生。根据《左传》的记载,嬴姓诸侯国郯国的国君郯子,谈到他的祖先少皞继位时,“凤鸟适至”,因此用各种鸟的名称来命名官员,如管天时的官叫凤鸟氏,管春分秋分的官叫玄鸟氏等。不少学者认为少皞是东夷部落的首领,东夷部落以鸟作为图腾。秦人姓嬴,虽然周代分布于今天的甘肃、陕西等西部地区,但他们与郯国都是嬴姓,并且同祭祀少皞,虽然位于西部,但他们的祖先同属于一个部落,以鸟作为图腾。商人、秦人都认同鸟是自己的祖先,因此司马迁在撰写秦始祖的感生神话时参考了商契的感生经历。

表4 先秦西汉感生神话要素对比

续表4 先秦西汉感生神话要素对比

(三)创新

在汉代史传中所记载的感生事件中,除上述所论的沿用与仿写的两种感生神话记载外,剩余的八条感生经历都记载了两汉时期的人物,共涉及五人,除王政君、刘协的感生梦记录出于《汉书》《后汉书》外,其余对汉高祖、汉文帝、汉武帝的感生梦记述同时存在于《史记》与《汉书》中。这七条感生经历的记载与秦及以前的感生事件记载有明显的区别,主要表现为:感生方式由现实感生变为由梦感生,在感生事件记录中出现了关于父亲的信息,拥有感生神话的人物不再仅仅局限于始祖人物,而是出现了普通帝王,甚至皇后。根据材料,关于汉高祖、汉文帝、汉武帝三人的感生神话都是在《史记》中首次出现。《史记》作为汉代众多史传中成书相对较早的一部史学著作,司马迁根据其所处时代的认识及需求,改变了原有感生神话的书写方式,一定程度上创新了他们的感生梦,这也是《史记》及其后代史传中感生梦逐渐成为感生神话书写主流的开端。

三、两汉时期感生神话书写模式的新特点

在两汉时期对先秦史料的采用与完善中,基本确立了感生梦作为感生经历的主要描述方式,并逐渐形成固定模式。从具体的事例看,史传中对人物感生经历以感生梦的形式呈现,基本始于司马迁之《史记》,其对汉高祖、汉文帝等人的感生梦事例描述,开启了后世以感生梦描述近代帝王的先河。除了感生梦叙述模式,与先秦时期相比,两汉时期感生神话书写模式还具有以下新特点。

(一)父亲的角色的出现

中国远古时期以神论体系为主,先民认为在强大的自然界面前人力渺小,因此祈求神灵保佑、顺应天命所为才可以顺遂安定,特别是殷商时期,敬鬼事神,无事不卜,以天为治,然而殷商最终并没有逃脱灭亡的命运。因而周灭商后,统治者吸收殷商灭亡的教训,认识到殷商之亡不在于鬼神,而在于“民”,由此认识到人民的作用,进而奠定了“敬天保民”的天命观。周公后人周祭公谋父论及此,认为殷商因为“大恶于民”、与民为恶而最终走向灭亡,而周则因为“事神保民”“勤恤民隐而除其害”顺应民意而从天之愿,得以受命[6]6,正所谓:“民之所欲,天必从之。”(1)此言出于《尚书·泰誓》,为古文尚书,而不见与今文《尚书》,而古文尚书学界基本统一其为汉代伪造,但此言亦为《左传》《国语》所引,《左传》襄公三十一年和昭公元年,《国语周语》中及《国语郑语》皆有引,因此此言当为古本《泰誓》之语,可以视为西周春秋时人的理念。即天从民之所欲,可以通过民意而知天意。虽然周朝已经提出了“民本”的观点,但并没有完全摒弃鬼神之说,虽然讲“保民”,但同时提及“敬天”。《尚书·康诰》中言:“天畏棐忱,民情大可见。”[1]432认为天威难测,但民意却可见。在时人观念认同中,民意一定程度上反映的是天意,从民意的根本更是为了顺从天意。在此时,天是最高的意志存在,尊天敬神的神权思想仍然是西周时期的主流思想。

春秋战国时期礼崩乐坏,随着各诸侯国的强大及发展,宗周原有的礼乐制度名存实亡,宗法制度的约束力也随之衰减殆尽,以人为本的思想开始逐渐冲破神本思想发展开来。子产提出“天道远,人道迩”[1]4529的观点,《管子》道:“夫霸王之所始也,以人为本。本理则国固,本乱则国危。”[28]以人为本的观点被正式提出。此后,人重于神、民重于天的观念不断发展,“人者,天地之心也”[1]3083、“天生万物,唯人为贵”[1]3800的言论被传播,开始确立并巩固了人的地位,而不再唯天命是从。

感生神话的书写中,女性所感之物往往是现实存在的,是部族图腾或神奇事物,如殷商之玄鸟、周始祖与巨人足迹,其结果是图腾扮演了父亲的角色,婴儿没有实质上的父亲。但随着人的地位被确立以及父权社会对帝系明确、父亲身份清晰的要求,感生神话的书写转化为感生梦。在此类事件记述中,胎儿有明确的父亲,而神明只扮演着天意的授权者,“因此感生所诞之人不再是天神之子,而是被天神赐予神圣特质的凡人之子”[29]。

(二)感生神话政治性的增强与感生范围的扩大

在先秦时期感生神话的拥有者,往往都是部落始祖型人物,但至两汉之际,感生范围进一步扩大,不仅朝代的开创者如汉高祖刘邦拥有感生神话,其他皇位不甚稳定的帝王如汉献帝,甚至女性,如皇后王政君也拥有感生梦。感生梦涉及范围的扩大,是两汉时期感生经历书写形式较之先秦时期的一大改变。两汉时期拥有感生梦记述的帝王有汉高祖、汉文帝、汉武帝、王政君、汉献帝五人。详细分析他们的特质,可发现他们拥有感生梦的出发点可能不一,但殊途同归,最终都是使用感生梦的形式神化其出身,明确其天命所属。这些神话产生都有政治性需求,各政权的统治者为了巩固自身的统治地位,以舆论的形式证明其政权合法性,以天命的方式巩固其统治地位,抬高自己的威信。除了加强在政治、经济、法律、军事等领域的统治外,更为重要的是要加强在文化上的统治力,即文化上的认同感与归属感,而感生梦即是其采取的手段之一。

陈胜吴广起义开启起兵反抗暴政之始。刘邦作为万千起义人之一,并没有显赫的出身与血统,即使以武力获得天下的统治权,其仍旧没有拥有名正言顺的统治者地位,这就亟需以传统的天命观,以君权神授的形式对其拥有政权的合法性进行粉饰,而“感天而生”便是必然且必要的选择。正如吕宗力所言,感生神话是“汉代人为论证汉皇室统治正当性而推出的政治神话。”[30]感生梦成为汉高祖塑造其神圣血统、明确其神圣地位的重要方式。当然,仅有感生梦的舆论铺垫是不足的,因此史传中我们可见,对刘邦天命地位的塑造,除了感生梦外,还有对其异貌、异行、祥瑞等各方面的记述,如司马迁记载刘邦左腿上有七十二颗黑痣,又言其醉酒斩白蛇,并有“五行聚于东井”的大吉之兆。感天而生是其出身的象征,而异貌、异行等则是天意的证明,这就使其受命于天的身份更加明确和突出。无论是感生梦的形式,还是对其异貌、异行的描述,其本质都离不开政治上的需求。一般而言,开国之君名正言顺的继任者不仅可以继承其权位,亦可以继承其天命与神圣的血统,因此不再需要以“感天而生”的形式获取人民对其统治地位的认可。但是如若继任者获得皇位历经曲折,或者其本身并非皇位的首选继承者,便需要进一步借天命之名为自己的继位打造舆论阵地。如汉文帝、汉献帝等皆是如此。汉献帝其作为两汉时期的最后一位皇帝,其正出于宦官与朝臣争权而皇室却极度衰弱的时期,其继位实为董卓废汉少帝而立,并非名正言顺地对皇位的继承。因此汉献帝的感生梦可以以天命的形式对其继位加以解释,“感天而生”是上天的安排,是天意的表达,是人力不可相抗的力量,汉献帝的感生梦明确佐证了其天命所至的地位。如汉文帝,其登基为帝也是克服了重重阻碍,但为其构建感生梦的经历后,则成了他是天选之子,是上天早已注定的统治者,而其所受的阻碍则成为磨砺他的一部分,因此,无论他遇到何种问题,皆能冲破重重障碍,最终成为名正言顺的帝王。帝王感生梦这一形式的构建,成为明确其统治与政权合理性的重要方式。袁珂指出:“统治阶级不但借感生神话宣扬天命思想,并且自己也创造感生神话。”[10]94本质上说,帝王的感生神话是晚起的政治神话,是统治者应现实要求而授命史官创造的神话。

在原始社会部落制的社会形态下,部落联盟的首领采用禅让制的形式,其权力和地位不能世袭罔替。但自夏朝进入阶级社会始,有了家天下的观念,并采用世袭制代替过去的禅让制,逐渐形成了政治权力相对集中的君主专制制度。因此秦统一前的夏、商、周三代都相对应的有其始祖感生神话。而感生神话这一神化出身的描述形式在两汉时期转变为感生梦的形式,正是其由最初的远古时期人类对自然、图腾的信仰与崇拜转变为天命观与君权神授思想成为社会主导思想的标志。感生梦在本质上继承了感生神话核心,使感生者拥有被上天赋予的神圣地位和血统,是天意之下的皇位拥有者,其子孙亦是名正言顺的继任者,从而保证对国家治理权的把控。如若一旦其失去天命至血统和地位,其自身甚至后代也将失去拥有皇位的正统性,失去统治国家的合法性,感生梦在舆论层面所具有的塑造与巩固作用,是其他的任何真实性叙事所无法企及的,因此自汉代以后,历代王朝开国之君或继位之君多以感生梦的形式强调自身血统与天命的地位,这实际也成为史家撰写帝王的固定形式。笔者对我国古代帝王的感生神话与感生梦记述进行统计,最终得出,五胡十六国时期感生神话最多,而宋及以后则相对较少,这与五胡十六国时期各国战乱纷争、政权更迭、皇位常常易主不无关系。

总体而言,汉代史传所载的感生神话表现出了新的特点,一方面,对于先秦时期已有的感生神话,汉代史传基本采纳,保持其原有的记述主体不变,至多加以简单梳理或细节修饰使其更具逻辑性;另一方面,对于过去史料没有感生神话记述的人物,则依据时间分段,分别采用仿照和创新的手法书写其感生经历。即人物存在于两汉以前的、属于始祖人物或地位尊崇甚至重于始祖人物的,采用仿写的方式,将其感生神话记述为类似于先秦时期史料已有的人物感生神话,而对于两汉时期的人物,则遵从时人的已提高的认识,废弃以神话、母系氏族、图腾等因素为主的书写模式。采用感生梦的方式,明确对父亲的记述,并一定程度上扩大了感生经历的记述范围,不仅始祖人物,甚至优秀帝王甚至皇后都成为可以拥有感生经历的人物。汉代对于感生梦的记述仍处于变动和发展的阶段,还未完全形成固定的书写方式,也未形成完整的体系,但其对先秦时期感生神话的改变和发展,对魏晋及后世感生神话的书写产生了巨大的影响,是史传中关于感生神话书写形成的重要一笔。

四、结语

从目前掌握的材料,由于远古时期产生的受到图腾崇拜、英雄崇拜等多重因素的影响,在口耳相传的过程中,族群的始祖感生神话逐渐成型,并参与到祭祀祖先过程中,成为称颂祖先的工具。当商周王朝建立以后,最终,形成了以《生民》《玄鸟》等诗歌形式的文本,并在国家祭祀过程中起着至关重要的作用。

春秋战国时期,百家争鸣,夏商周三代始祖被视为圣人,在士人驰骛争鸣的过程中,三代的始祖的感生神话被当作论据进行使用,在此过程中,始祖神话逐渐模式化,母族、感生地、感生经历、受孕时间、生产时神迹等诸多要素被组合在一起,一方面增加了三代始祖的神圣感;另一方面也便于记忆。随着史学、文学的发展,《国语》《左传》等史籍的出现,感生神话主体扩大到女性、诸侯国君,其文本更加生动具有故事性。感生梦这一模式开始出现。

汉朝的史学家对于前代流传的感生神话,通过沿用、仿写、创造等方式进行利用,三代始祖神话更加生动,对于本朝的帝王则运用了感生梦这一模式进行神话,塑造其神圣性。在感生神话中父亲的角色开始巩固,感生神话的政治性更加明显,对君主的神化也从始祖扩展到普通帝王。感生梦这一写作模式对后世影响深远。