共同内群体认同对医患竞争受害感的影响及其机制*

邓 洵 龙思邑 沈依琳 赵欢欢 贺 雯

共同内群体认同对医患竞争受害感的影响及其机制*

邓 洵1龙思邑2沈依琳1赵欢欢1贺 雯1

(1上海师范大学教育学院, 上海 200234) (2攀枝花学院就业指导中心, 四川 攀枝花 617000)

本研究基于共同内群体认同模型, 以医务人员和患者及家属为研究对象, 考察了共同内群体认同对医患竞争受害感的影响及机制。预研究通过问卷调查证明了医患群体间存在竞争受害感; 实验1采用共同内群体认同的操作范式, 发现共同内群体认同能够有效减少医患双方的竞争受害感; 实验2A进一步发现, 权力需要在医方和患方共同内群体认同和竞争受害感之间起中介作用, 而道德需要的中介作用不显著。实验2B采用更接近社会现实情境的重新范畴化范式, 结果显示共同内群体认同的主效应不显著, 但与群体身份的交互作用显著, 仅医方权力需要的中介路径成立。本研究揭示了共同内群体认同不仅能够直接降低医患双方的竞争受害感, 而且可以通过减少权力需要进一步降低竞争受害感, 从群际角度为缓和医患之间的紧张关系提供了新的视角。

医患关系, 竞争受害感, 共同内群体认同, 权力需要, 道德需要

1 引言

和谐医患关系是保障医疗活动顺利开展的基础, 也是构建和谐社会的重要组成部分。然而, 随着医改政策的不断推进, 在医疗环境不断改善和医疗水平逐步提高的同时, 我国的医患关系却日益紧张, 不良医患关系引发的医患冲突事件屡见不鲜(殷璐等, 2019)。如何加强医患双方之间的认同, 缓解医患之间的矛盾, 推动和谐医患关系的发展和建立成为了社会各界关注的焦点。有研究者认为, 面对医患冲突, 医患双方都会产生竞争受害感(Competitive Victimhood) (艾娟, 2018), 即群体成员认为自己所在的群体是冲突中的最大受害者, 并有策略地突出自己受到的伤害来证明自己的最大受害者身份, 以获得第三方的同情和支持, 减少自己在群际冲突中的责任(Noor et al., 2012)。但目前仍缺乏更严谨的实证研究检验医患之间的竞争受害感及其潜在影响因素和作用机制。

1.1 竞争受害感

竞争受害感是一种普遍存在于群际冲突情境下的心理现象(Young & Sullivan, 2016), 群体之间一旦产生冲突, 群体成员会认为内群体相较于外群体遭受到了更大的折磨和痛苦, 力图证明内群体是群体冲突中的最大受害者, 不愿接触外群体也不愿尝试宽恕与和解, 且可以通过代际传递成为群体文化的一部分(Lupu & Peisakhin, 2017; Noor et al., 2012; Vollhardt & Bilali, 2015)。其产生有两个基础, 首先是群体之间存在社会资源的不平等, 群体双方产生了相互竞争的倾向; 其次是对冲突事件中受害者身份的感知(Noor et al., 2008), 即竞争受害感是建立在人的主观认知和体验上, 而不是苦难本身的客观严重程度, 强调社会对受害者身份的承认(de Guissmé & Licata, 2017)。

目前, 尚无对医患间竞争受害感的实证研究, 但已有学者指出医患冲突会使双方产生竞争受害感, 医方有可能强调患方在医患冲突中对自己造成的伤害以及心理压力(降海蕊等, 2022), 从而感知到群体受害者身份(汪新建等, 2016); 而患者作为疾病的承担者, 有可能强调医疗资源的不平等、医方诊疗行为的不恰当、态度的冷漠, 从而也参与受害者竞争(艾娟, 2018)。竞争受害感使医患双方对对方群体产生消极的刻板印象, 即使并没有亲身遭遇过医患冲突, 也会在医患互动中担心对方做出伤害自己的行为, 医患信任遭到破坏。

因此, 有必要探索有效的干预手段, 降低医患间的竞争受害感, 促进医患群体加强交流并就以往的矛盾达成和解, 从而减少医患冲突、改善医患关系。部分学者针对此问题做了研究, 如Noor等人(2012)提出增加有效的群际接触可以有效降低群际竞争受害感, 即使是替代性的间接接触(如想象接触)也有同样的效果(王珊珊, 2016), Adelman等人(2016)发现在报道中运用包容性的叙事方式也可以有效降低竞争受害感, 此外, 增进群际的共情和理解, 建立起共同的身份认同也是降低竞争受害感的有效措施(Shnabel et al., 2013)。在我国的医疗实践中, 已有进行类似建立共同内群体认同的尝试, 如罗佳等人(2016)让曾患乳腺癌并治愈的护士参与乳腺癌患者的术前安抚, 通过建立医患双重身份共情显著改善了患者的心理状态, 由此可以推断, 建立共同内群体认同的干预措施适用于我国的医患群体。然而该方法要求医务人员要与患者有相同的病症, 很难进行推广, 因此有必要探寻更具有可行性的医患共同群体身份建立方式。

1.2 共同内群体认同与竞争受害感

共同内群体认同模型(Common Ingroup Identity Model, CIIM)提出, 通过重新构建社会身份, 改变对群体边界的认知, 使冲突群体成员构建出共同的上位身份, 从“我们”和“他们”的分类转向更具有包容性的“我们”的分类, 发展出新的共同内群体认同, 且出于内群体偏好, 群体成员对自己群体的积极情感和偏好也可能扩展到了共同的内群体, 不再关注于当前亚群体之间的冲突, 从而改善对外群体的态度(Gaertner & Dovidio, 2009)。这有助于减少消极刻板印象和群际偏见(Brochu et al., 2020), 以及因群际冲突产生的愤怒情绪(Dovidio et al., 2016), 使群际关系更加和谐。而对共同内群体认同的启动主要是构建一个共同的上位群体身份, 如当犹太人被鼓励将自己和德国人看作一个上位群体(人类)时, 他们更愿意原谅德国人(Wohl & Branscombe, 2005)。当美国黑人和美国拉丁裔启动上位群体认同(美国人)时, 对外群体的愤怒情绪降低(Ufkes et al., 2016)。同样, Riek等人(2010)的研究也发现, 当美国黑人和白人启动上位群体认同(美国人)时, 对外群体消极的刻板印象和群际焦虑减少。

根据CIIM模型, 建立共同的内群体认同有助于群体间态度的缓和以及竞争受害感的消除。例如, Shnabel等人(2013)发现在犹太人和巴勒斯坦人间启动共同的上位身份认同后, 可以同时满足双方的精神诉求, 从而增进接触, 降低竞争受害感并达成和解; Andrighetto等人(2012)发现, 塞尔维亚人和科索沃人可以通过增进接触和建立共同内群体认同来降低竞争受害感, 且该过程是通过增加对外群体的观点采择和信任实现的。虽然以上研究关注的冲突类型都属于战争和民族冲突, 但仍可以从中得到启发——如此激烈的群体冲突中产生的竞争受害感都可以通过建立共同的上位群体身份而得到减少, 那么对于我国的医患群体而言, 该策略是否也可能有效呢?相比于战争和民族冲突, 医患之间的冲突大多由相互不理解和工作或看病压力等心理因素诱发, 其和解可能不太需要实质性的利益让步, 仅仅是心理层面的干预就可能会有不错的效果。换言之, 减少医患群体间的竞争受害感对改善医患关系可能有重要的意义。此外, 中华文化倡导以和为贵, 天下大同, 建立共同内群体认同的策略也可能更容易被我国医患群体所接受。综上所述, 本研究探索共同内群体认同的启动对医患间竞争受害感的影响, 即在启动了医患共同的上位身份——医患双方作为人类共同对抗疾病的身份后(姚冰洋等, 2021), 可能会降低医患间的竞争受害感。由此, 提出研究假设1:共同内群体认同能够减少医患双方的竞争受害感。

1.3 权力需要和道德需要的中介作用

Nadler和Shnabel (2015)基于需要模型(The Need−Based Model) (SimanTov-Nachlieli et al., 2013)提出, 权力需要和道德需要是冲突双方参与受害者竞争的基本需求。弱势群体在群际冲突中失去了地位, 获得较少资源, 通过突出受害者身份, 可能会获得社会的补偿和权力的赋予, 故表现出更多的权力需求(Kahalon et al., 2019; Solomon & Martin, 2019)。而优势群体往往表现出更多的道德需求, 人们往往持有一种刻板印象, 认为优势群体往往是不道德的、腐败的或冷酷的(Fiske et al., 2002), 而弱势群体往往是无辜的、高道德的(Branscombe et al., 2015), 所以优势群体希望通过竞争受害者身份以恢复其道德形象, 获得社会认同以及第三方的同情和支持, 并为群体采取暴力政策对抗敌对群体提供正当的理由(Bar-Tal et al., 2009; Belavadi & Hogg, 2018; SimanTov-Nachliel et al., 2013)。

以上理论也可应用于医患情境中, 且医患双方地位具有双重性, 双方都既有优势的一面又有弱势的一面。从患方的角度出发, 医方有更多的机会可以更便捷地获得医疗资源, 自己处于劣势地位, 而劣势群体会渴望拥有权力以改善地位(Solomon & Martin, 2019), 并且在自身权力需要得到满足时, 患方会有更积极的情绪体验(徐简, 2020), 因此患方有在诊疗过程中获得更多权力的动机。同时, 在新闻报道中, 患方更多是以“伤医者”的身份出现(周宏, 郝志梅, 2019), 因此有恢复其道德形象的需求, 以获得同情和社会支持。另有调查显示, 医方群体也对自身权力现状不太满意, 对医患权力互动的前景不乐观(全鹏, 刘瑞明, 2016), 患方对权力需要的增加使医方的权力受到了威胁, 削弱了他们在就诊过程中的主导地位, 所以医方也有掌握更多治疗主导权的动机。此外, 医患冲突中公众对医方形成了专业技术不足、过度诊疗、态度冷漠的刻板印象, 对医方的道德水平持怀疑态度, 所以医方也有恢复其道德形象的需求(吕小康等, 2019)。因此, 有必要同时检验医患双方权力和道德需要在竞争受害感产生中所起的作用。

此外, 研究证明共同内群体认同也能够减少群体双方的权力需要和道德需要(Nadler & Shnabel, 2015; Shnabel et al., 2013)。在建立起共同内群体认同后, 医方和患方能更清楚地认识到双方都是对抗疾病的重要组成部分, 而疾病才是共同敌人, 医患双方都希望能够使病人恢复健康, 战胜病魔, 这有利于医患之间的平等合作。一方面, 建立共同内群体认同后医患群体会倾向于尊重对方, 承认对方在医疗中的影响力和自主意识, 从而降低双方对医疗权力的需要; 另一方面, 共同内群体认同意味着群体间的和解, 双方将减少对另一方道德形象的诋毁, 那么医患双方的道德需要也会相应地减少(Nadler & Shnabel, 2015; SimanTov-Nachlieli et al., 2013)。综上所述, 提出假设2:权力需要和道德需要在共同内群体认同对竞争受害感的影响中起中介作用。

本研究以医方和患方作为研究对象, 在预研究基础上通过3个实验对假设进行验证, 预研究通过向上海和四川3所医院的医务人员和患者及家属发放竞争受害感问卷, 探讨医患间是否存在竞争受害感。实验1探究共同内群体认同对竞争受害感的直接效应。实验2A以及实验2B在实验1的基础上, 进一步探究权力需要和道德需要是否在共同内群体认同对医患双方竞争受害感的效应中起到中介作用。

2 预研究:医患间竞争受害感

2.1 目的

目前, 学界尚未有研究直接针对医患群体的竞争受害感。因此, 本预研究使用Noor等人(2008)编制的竞争受害感问卷, 测量医患双方是否存在竞争受害感, 以及两者间是否有差异。

2.2 方法

2.2.1 被试

本预研究招募被试265人, 其中上海和四川3所医院医务人员127人, 其中男性52人, 女性75人, 平均年龄为36.23 ± 9.65岁, 作为医方的研究对象; 患者及患者家属138人, 其中男性65人, 女性73人, 平均年龄为37.36 ± 13.91岁, 作为患方研究对象。因疫情原因无法进入住院部, 故所有研究对象都来自医院的门诊部, 患者及家属在门诊大厅和候诊区填写纸质问卷, 医务人员在诊疗室和休息室填写纸质问卷。采取自愿参与原则, 并在研究结束后, 赠予小礼物以表示感谢。

2.2.2 实验材料

(1)竞争受害感问卷

根据Noor等人(2008)编制的问卷改编, 使其适用于医患情境, 共有5个项目, 并根据被试所属群体改变主语, 如:“在医患冲突中, 患者及家属受到的伤害比医务人员大”, “在医患冲突中, 和患者及家属得到的关注相比, 医务人员的遭遇没有受到应有的关注”, 采用7点计分, 从1(非常不同意)到7(非常同意)。取5个项目得分的平均数作为竞争受害感得分, 分数越高, 表明被试的竞争受害感越强。将得分与中值比较, 高于中值则说明存在竞争受害感(Noor et al., 2008)。本预研究中竞争受害感问卷的内部一致性系数Cronbach’s α为0.69。

2.3 结果

通过单样本检验考察医患双方竞争受害感与中值4的差异。结果发现, 医方群体竞争受害感(= 5.60,= 1.00)显著高于中值4,(126)= 18.02,< 0.001。患方群体竞争受害感(= 4.61,= 0.94)显著高于中值4,(137)= 7.66,< 0.001。说明医患双方均存在竞争受害感。通过独立样本检验考察医患双方竞争受害感的差异。结果发现, 医方群体的竞争受害感显著高于患方群体,(263)= 8.26,< 0.001, Cohen’s= 1.02。

2.4 讨论

预研究的结果证明医患之间存在竞争受害感,下面的实验将讨论如何减少医患间的竞争受害感及其心理机制。根据共同内群体认同模型, 当冲突双方群体建立起与群体冲突身份相关的共同内群体认同时, 可以降低其竞争受害感(Shnabel et al., 2013)。因此, 实验1探讨共同内群体认同对医患间竞争受害感的影响。

3 实验1:医患双方共同内群体认同对竞争受害感的影响

3.1 目的

预研究的结果表明, 医患双方存在竞争受害感。因此, 实验1在此基础上, 探究共同内群体认同对医患双方竞争受害感的影响。

3.2 方法

3.2.1 被试

通过G*power3.1计算实验所需被试量。以2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的被试间方差分析作为统计方法, 设置参数中等效应量= 0.35, 显著性水平α = 0.05, 统计功效1 − β = 0.85, 计算得到至少需要样本总量105人, 每组27人, 最终招募176人作为研究对象。

选取上海和四川3所医院的医务人员共90人作为医方研究对象, 以及患者和患者家属共86人作为患方研究对象。在医患两个群体中, 随机将被试分配到共同内群体认同组和控制组, 其中, 医方共同内群体认同启动组共45人, 男性25人, 女性20人, 平均年龄为31.93 ± 8.87岁; 患方共同内群体认同启动组共45人, 男性21人, 女性24人, 平均年龄为35.38 ± 9.96岁; 医方控制组共45人, 男性24人, 女性21人, 平均年龄为33.16 ± 7.12岁; 患方控制组共41人, 男性20人, 女性21人, 平均年龄为32.61 ± 10.05岁。

3.2.2 实验材料及程序

(1)竞争受害感问卷

同预研究, 本实验中竞争受害感问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.68。

(2)共同内群体认同启动

根据Shnabel等人(2013)的研究进行改编, 共同内群体认同条件下的被试阅读一则文本, 描述医患双方是对抗疾病的共同群体, 都是抗击疾病不可缺少的重要力量; 控制条件的被试阅读一则与医患冲突及医患身份无关的科普文本, 两则文本字数都在200字左右。材料编制后请医学专家对材料的合理性以及准确性进行评估并加以修改, 确定文本后, 邀请了11名心理学研究生对材料进行评定, 结果表明两则材料的熟悉性、唤醒度, 效价均无显著差异。

(3)实验程序

采用2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的被试间实验设计, 因变量为竞争受害感问卷得分。首先, 将被试随机分配进到控制组和共同内群体认同启动组, 阅读相应的文本内容。随后, 检验两组的启动效应。让被试回答两个根据Noor等人(2008)的共同内群体认同问卷改编的项目如“医方和患方共同构成了人类抗击疾病的群体。我也属于这一群体”, “同属于抗击疾病群体, 我为此感到自豪”, 采用7点记分, 取2个项目得分的平均数作为衡量指标。然后, 让被试填写竞争受害感问卷。实验结束之后, 向所有被试发放小礼品以致感谢, 同时, 为了避免冲突材料带来的消极影响, 向被试告知材料的非真实性。

3.3 结果与分析

3.3.1 共同内群体认同的操纵检验

通过独立样本检验考察医患双方实验组与控制组之间共同内群体认同的差异, 医方群体实验组的共同内群体认同得分(= 6.51,= 0.62)显著高于控制组(= 5.52,= 1.60),(88)= 3.86,< 0.001, Cohen’s= 0.82, 患方群体实验组(= 6.47,= 0.63)的共同内群体认同得分也显著高于控制组(= 5.89,= 1.15),(84)= 2.92,0.005, Cohen’s= 0.63。这表明医患双方的共同内群体认同启动是有效的。

3.3.2 共同内群体认同对医患竞争受害感的影响

以医患双方竞争受害感作为因变量, 进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 172) = 5.89,= 0.016, ηp2= 0.033, 医方的竞争受害感(= 5.03,= 0.82)显著高于患方(= 4.67,= 1.11),= 0.004, 95% CI= [0.18, 0.96]; 共同内群体认同的主效应显著,(1, 172) = 16.58,< 0.001, ηp2= 0.088, 共同内群体认同组的竞争受害感(= 4.58,0.93)显著低于控制组(= 5.15,= 0.96),< 0.001, 95% CI= [0.45, 1.20]; 群体身份和共同内群体认同两者的交互作用不显著,(1, 172) = 2.66,= 0.105。

3.4 讨论

实验1通过启动共同内群体认同, 对医患双方被试的竞争受害感进行测量, 结果发现共同内群体认同组的竞争受害感显著低于控制组, 这说明共同内群体认同能够有效减少医患双方的竞争受害感。基于需要的模型提出, 权力需要和道德需要是竞争受害感的产生基础, 权力需要和道德需要越高, 竞争受害感越强(Nadler & Shnabel, 2015)。所以在实验2A中将进一步讨论其中的机制, 检验权力需要和道德需要在共同内群体认同影响竞争受害感中的作用。

4 实验2A:权力需要和道德需要的中介效应分析

4.1 方法

4.1.1 被试

通过G*power3.1确定实验所需被试量, 参数设置与实验1一致, 计算得到至少需要样本总量105人, 每组27人, 最终招募147人作为研究对象。

选取来自上海和四川3所医院的医务人员共71人作为医方研究对象, 以及患者和患者家属共76人作为患方研究对象, 患方去除问卷得分超过平均数±3个标准差的极端值3人, 剩余73人。在医患两个群体中, 随机将被试分配到共同内群体认同组和控制组, 其中, 医方共同内群体启动组共36人, 男性14人, 女性22人, 平均年龄为30.58 ± 5.39岁; 患方共同内群体启动组共37人, 男性18人, 女性19人, 平均年龄为31.00 ± 7.24岁; 医方控制组共35人, 男性14人, 女性21人, 平均年龄为29.57 ± 4.71岁; 患方控制组共36人, 男性18人, 女性18人, 平均年龄为33.83 ± 7.97岁。

4.1.2 材料和程序

(1)竞争受害感问卷

同预研究, 本实验中竞争受害感问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.62。

(2)权力需要问卷

根据Shnabel和Nadler (2008)的量表进行改编, 使其适用于医患情境。共有4个项目来检验被试对权力的需要(如:我希望患者/医务人员能对就诊过程有更多的影响)。采用7点记分, 从1 (非常不同意)到7 (非常同意)。取4个项目得分的平均数计分。本实验中权力需要问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.78。

(3)道德需要问卷

根据Shnabel和Nadler (2008)的量表进行改编, 使其适用于医患情境。共有4个项目来检验被试对道德的需要(如:我希望医务人员/患者知道我的行为不是无缘无故的)。采用7点记分, 从1 (非常不同意)到7 (非常同意)。取4个项目得分的平均数计分。本实验中道德需要问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.84。

程序与实验1基本一致, 被试完成共同内群体认同启动或控制后, 依次完成权力需要问卷、道德需要问卷和竞争受害感问卷。

4.2 结果与分析

4.2.1 共同内群体认同的操纵检验

通过独立样本检验考察医患双方实验组与控制组之间共同内群体认同的差异, 医方群体实验组的共同内群体认同得分(= 6.71,= 0.50)显著高于控制组(= 5.20,= 1.48),(69)= 5.80,< 0.001, Cohen’s= 1.37, 患方群体实验组(= 6.05,= 1.03)的共同内群体认同得分也显著高于控制组(= 4.96,= 1.29),(71)=4.01,0.001, Cohen’s= 0.93。这表明医患双方的共同内群体认同启动是有效的。

4.2.2 医患双方竞争受害感、权力需要和道德需要的方差分析

对医患双方竞争受害感进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 140) = 7.96,= 0.005, ηp2= 0.054, 医方(= 5.12,= 1.04)的竞争受害感显著高于患方(= 4.67,= 0.98),= 0.016, 95% CI= [−1.00, −0.10]; 共同内群体认同的主效应显著,(1, 140) = 13.54,< 0.001, ηp2= 0.088, 共同内群体组的竞争受害感(= 4.60,0.92)显著低于控制组(= 5.19,= 1.06),= 0.032, 95% CI= [0.04, 0.95]; 群体身份和共同内群体认同两者的交互作用不显著,(1, 140) = 0.36,= 0.552。

对医患双方权力需要进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 140) = 12.80,< 0.001, ηp2= 0.084, 医方(= 5.54,= 0.95)的权力需要显著高于患方(= 4.06,= 1.04),= 0.022, 95% CI= [−0.97, −0.08]; 共同内群体认同的主效应显著,(1, 140) = 11.89,= 0.001, ηp2= 0.078, 共同内群体启动组的权力需要(= 4.97,= 1.00)显著低于控制组(= 5.52,= 0.99),= 0.009, 95% CI= [0.15, 1.06]。群体身份和共同内群体认同两者的交互作用不显著,(1, 140) = 0.11,= 0.738。

对医患双方道德需要进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)进行方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 140) = 39.05,< 0.001, ηp2= 0.218, 医方(= 6.42,= 0.67)的道德需要显著高于患方(= 5.60,= 0.87)< 0.001, 95% CI= [−1.19, −0.47]; 共同内群体认同的主效应不显著,(1, 140) = 0.03,= 0.853。群体身份和共同内群体认同两者的交互作用不显著,(1, 140) = 0.01,= 0.919。

以上结果表明, 与控制组条件相比, 共同内群体认同能够有效降低医患双方的竞争受害感以及权力需要, 但对被试道德需要的效果不显著。

4.2.3 权力需要和道德需要的中介效应

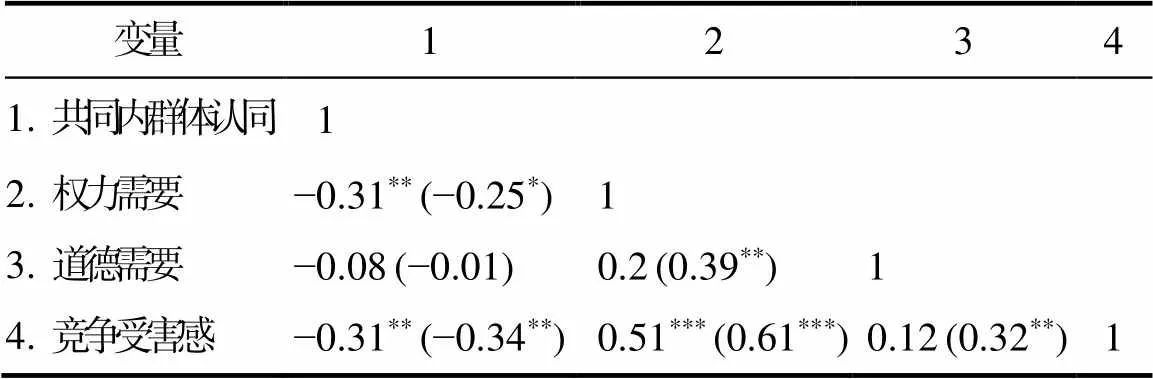

(1)各变量间的相关分析

本实验中, 所考察的医患双方各变量之间的相关如表1所示, 医患双方共同内群体认同、权力需要和竞争受害感之间的相关显著, 而共同内群体认同与道德需要的相关不显著, 因此需探讨权力需要在共同内群体认同和竞争受害感之间的中介效应(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。但为了更严谨地验证本研究的假设, 将医患双方的道德需要也纳入回归方程中进行双重中介分析。

表1 医方(患方)共同内群体认同、权力需要、道德需要和竞争受害感的相关

注:*表示< 0.05, **表示< 0.01, ***表示< 0.001

(2)权力需要和道德需要的双重中介作用分析

通过PROCESS Model 4进行分析(Hayes, 2013), 分别考察医患双方共同内群体认同对竞争受害感的影响中权力需要和道德需要的中介作用。在本实验中, 共同内群体认同的不同操纵(共同内群体认同组、控制组)被编码为1、0, 1代表共同内群体认同组, 0代表控制组。

医方双重中介分析结果如图1所示, 其中权力需要的中介效应显著, 估计值为−0.23, 95% CI = [−0.52, −0.06], 道德需要的中介效应不显著, 估计值为0.006, 95% CI = [−0.05, 0.08]。共同内群体认同对权力需要有显著的预测作用, β = −0.64,= 0.006, 以竞争受害感为因变量, 共同内群体认同对竞争受害感有显著的预测作用, β = −0.48,= 0.042, 权力需要对竞争受害感有显著的预测作用, β= 0.36,= 0.003。而当权力需要和道德需要加入回归方程之后, 共同内群体认同对竞争受害感的预测作用不再显著, β= −0.26,= 0.273, 说明权力需要在医方共同内群体认同和竞争受害感之间起中介作用。

患方双重中介分析结果如图1所示, 括号中数字为患方路径系数, 其中权力需要的中介效应显著, 估计值为−0.25, 95% CI = [−0.55, −0.01], 道德需要的中介效应不显著, 估计值为0.002, 95% CI = [−0.10, 0.10]。共同内群体认同对权力需要有显著的预测作用, β = −0.48,= 0.040, 以竞争受害感为因变量, 共同内群体认同对竞争受害感有显著的预测作用, β = −0.70,= 0.002, 权力需要对竞争受害感也有显著的预测作用, β= 0.52,< 0.001。而当权力需要和道德需要加入回归方程之后, 共同内群体认同对竞争受害感仍然有显著的预测作用, β= −0.46,= 0.014, 说明权力需要在患方共同内群体认同和竞争受害感之间起中介作用。

图1 医方(患方)权力需要和道德需要的双重中介作用图

注:*表示< 0.05, **表示< 0.01, ***表示< 0.001

(3)中介模型的跨组比较

通过AMOS对以上中介模型进行了多群组路径分析, 分别检验医患双方中介模型各个路径系数的差异, 结果见表2, 各条路径参数间差异的临界比值绝对值均小于1.96, 说明群体身份并不调节该中介模型。

表2 中介模型在医方和患方群体间的路径系数差异比较

4.3 讨论

实验2A探讨了共同内群体认同对医患间竞争受害感的影响中权力需要和道德需要的中介作用。结果表明, 共同内群体认同可以有效降低医患双方的竞争受害感, 这与实验1的结果一致; 权力需要在医方和患方共同内群体认同与竞争受害感之间起到中介作用, 这揭示了权力需要可能是共同对抗疾病群体认同与医患双方竞争受害感的潜在机制。权力需要的降低和共同内群体认同都减少了医患间竞争受害感, 并且共同内群体认同在减少竞争受害感的同时, 减少了权力需要, 这与前人提出的理论模型相呼应(Nadler & Shnabel, 2015; SimanTov-Nachlieli et al., 2013)。然而道德需要的中介作用不显著。

5 实验2B:重新范畴化范式的稳健性检验

5.1 目的

实验2A的结果表明, 建立共同内群体认同可以通过减少医患群体的权力需要来降低双方的竞争受害感, 但仍有必要通过不同的方法再次检验其作用机制。因此, 实验2B采用更接近社会现实情境的重新范畴化范式, 让医患两个群体直接交流, 启动医患双方的共同内群体认同, 以检验中介模型的稳健性。

5.2 方法

5.2.1 被试

通过G*power 3.1确定实验所需被试量, 设置参数与实验2A一致, 计算得到至少需要样本总量105人。最终选取被试108人, 每种实验条件下27人。通过腾讯会议软件进行线上实验。

选取上海某两所高校的医学或护理学专业且有过医院实习经历的大学生为医方研究对象, 以及非医学相关专业且近半年有过就医经历的大学生作为患方研究对象。在医患两个群体中, 随机将被试分配到共同内群体认同组和控制组, 其中, 医方共同内群体启动组27人, 男性6人, 女性21人, 平均年龄22.56 ± 1.22岁; 患方共同内群体启动组27人, 男性7人, 女性20人, 平均年龄22.70 ± 2.69岁; 医方控制组27人, 男性7人, 女性20人, 平均年龄22.70 ± 1.17岁; 患方控制组27人, 男性6人, 女性21人, 平均年龄20.63 ± 1.71岁。

5.2.2 材料和程序

(1)竞争受害感问卷

同预研究, 本实验中竞争受害感问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.72。

(2)权力需要问卷

同实验2A, 本实验中权力需要问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.80。

(3)道德需要问卷

同实验2A, 本实验中道德需要问卷的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.84。

(4)共同内群体认同启动

参考梁芳美等人(2020)使用的重新范畴化范式(Recategorization)启动不同民族被试的共同内群体认同的方法, 即两个小组讨论寒冬野外生存问题, 并通过控制讨论形式、小组名称和虚拟背景图片异同以操纵医患双方的共同内群体认同。

(5)实验程序

实验准备阶段:邀请12名有实验经验的心理学研究生参与预研究, 根据他们的建议对线上实验的组织形式和流程进行了调整。

正式试验阶段:把医患双方被试随机编入到36个小组中, 每组3人且所属群体身份一致, 每次实验由医方和患方各一个3人小组共6人共同参与。

群体建立阶段:利用腾讯会议完成线上实验, 两组被试和两名主试进入到会议室, 使用腾讯会议的分组讨论功能先进行两组的组内讨论, 要求被试打开摄像头和麦克风, 并换上提前指定的虚拟背景图片, 医方小组为“星空”, 患方小组为“露珠”。讨论开始前, 要求被试为自己的小组取一个有代表性的组名, 并将备注名改为“组名+昵称”。接着第一轮讨论开始, 两组被试阅读寒冬野外生存问题, 时间为7分钟。共同内群体认同启动条件下的被试讨论并自由发表对故事的看法; 控制条件下的被试讨论并完成对12件生存物品重要性的一致排序, 记录下结果。第一轮讨论结束后, 告知被试他们即将与另一个小组交谈, 并介绍该组的组名以及其作为医方或患方的群体身份。

重新范畴化阶段:两组被试回到主会议室。共同内群体认同启动条件下, 主试告知6名被试“你们从坠机点逃出来后, 遇到了别的幸存者, 为了生存你们决定结伴而行, 现在请你们为自己的6人求生小队重新取一个有代表性的名字”, 随后再次要求他们修改自己的备注名, 并告知“现在, 由(第一组原名)组和(第二组原名)组重组而成了(新组名)组, 为了营造求生的氛围感, 请大家把虚拟背景统一更换为‘原野’”, 之后对12件物品达成一致的排序结果, 时间为7分钟; 控制条件下的被试不再统一组名和虚拟背景, 要求每组派一名代表向另一组汇报第一轮讨论中的排序结果和理由, 另外两人补充, 期间两组成员只相互汇报, 不进行讨论。

随后让被试完成操纵检验问题:“问题解决过程中, 两组感觉就像一个团体”和“问题解决中, 两组感觉就像两个独立的团体”, 采用7点计分, 从1 (完全不像)到7 (非常像)。随后向被试发放权力需要问卷、道德需要问卷和竞争受害感问卷, 并告知被试实验材料的非真实性, 发放一定数额的报酬。

5.3 结果与分析

5.3.1 共同内群体认同的操纵检验

通过独立样本检验考察医患双方实验组与控制组之间共同内群体认同的差异, 医方群体实验组的共同内群体认同得分(= 4.94,= 1.49)显著高于控制组(= 4.04,= 1.75),(52) = 2.05,= 0.045, Cohen’s= 0.55, 患方群体实验组(= 5.06,= 1.48)的共同内群体认同得分也显著高于控制组(= 4.02,= 1.48),(52) =2.57,=0.013, Cohen’s= 0.70。这表明医患双方的共同内群体认同启动是有效的。

5.3.2 医患双方竞争受害感、权力需要和道德需要的方差分析

对医患双方竞争受害感进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 104) = 26.52,< 0.001, ηp2= 0.203, 医方(= 4.99,= 1.00)的竞争受害感显著高于患方(= 4.11,= 0.83),< 0.001, 95% CI = [0.87, 1.83]; 共同内群体认同的主效应不显著,(1, 104) = 1.58,= 0.212; 群体身份和共同内群体认同两者的交互作用显著,(1, 104) =7.43,= 0.008, ηp2= 0.067。简单效应分析结果显示, 在医方群体中, 实验组的竞争受害感(= 4.65,= 1.05)显著低于控制组(= 5.33,= 0.83),= 0.006, 而患方群体实验组竞争受害感(= 4.24,= 0.96)和控制组(= 3.99,= 0.66)无显著差异,= 0.301。

对医患双方权力需要进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应显著,(1, 104) =24.48,< 0.001, ηp2= 0.191, 医方(= 5.47,= 0.97)的权力需要显著高于患方(= 4.52,= 1.06),< 0.001, 95% CI = [0.79, 1.86]; 共同内群体认同的主效应不显著,(1, 104) = 1.64,= 0.204。群体身份和共同内群体认同两者的交互作用边缘显著,(1, 104) = 3.82,= 0.053, ηp2= 0.035。简单效应分析结果显示, 在医方群体中, 实验组的权力需要(= 5.16,= 1.18)显著低于控制组(= 5.78,= 0.56),= 0.024, 而患方群体实验组权力需要(= 4.58,= 1.05)和控制组(= 4.45,= 1.09)无显著差异,= 0.634。

对医患双方道德需要进行2 (群体身份:医方vs.患方) × 2 (群体认同启动:共同内群体认同组vs.控制组)的方差分析, 结果发现, 群体身份的主效应不显著,(1, 104) = 1.19,= 0.278, ηp2= 0.011; 共同内群体认同的主效应不显著,(1, 104) = 1.91,= 0.170; 群体身份和共同内群体认同两者的交互作用不显著,(1, 104) = 1.36,= 0.247。

以上结果表明, 医方群体中, 共同内群体认同能够有效降低竞争受害感以及权力需要, 而在患方群体中该效应不显著。而医患群体之间、实验组和控制组之间道德需要都没有显著差异。

5.3.3 权力需要和道德需要的中介效应

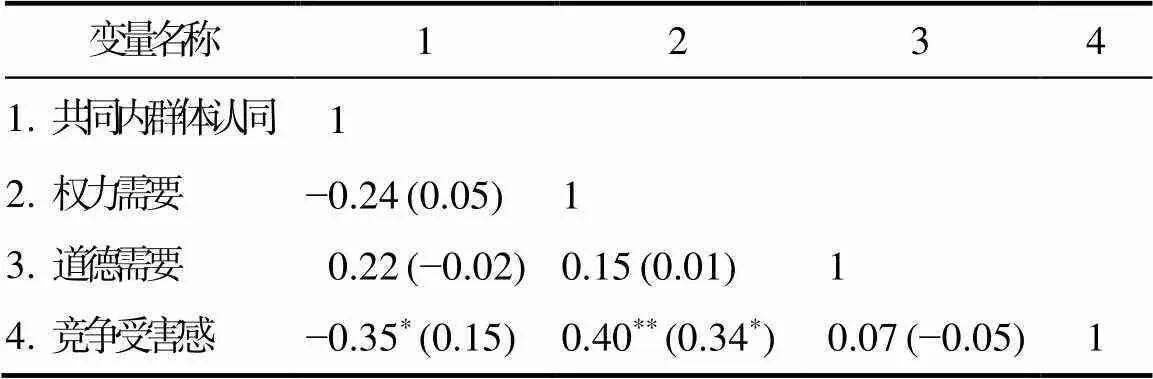

(1)各变量间的相关分析

相关分析结果如表3所示, 为了更严谨地验证本研究的假设, 将医患双方各变量同时纳入双重中介模型中进行分析。

(2)权力需要和道德需要的双重中介作用分析

通过PROCESS Model 4进行分析(Hayes, 2013), 参数设置与实验2A一致。

表3 医方(患方)共同内群体认同、权力需要、道德需要和竞争受害感的相关

注:*表示< 0.05, **表示< 0.01

医方双重中介分析结果如图2所示, 权力需要的中介效应显著, 估计值为−0.12, 95% CI = [0.06, 0.26], 道德需要的中介效应不显著, 估计值为0.001, 95% CI = [−0.07, 0.07]。共同内群体认同对权力需要有显著的预测作用, β = −0.32,= 0.017, 以竞争受害感为因变量, 共同内群体认同对竞争受害感有显著的预测作用, β = −0.34,= 0.011, 权力需要对竞争受害感有显著的预测作用, β= 0.36,= 0.009。而当权力需要和道德需要加入回归方程之后, 共同内群体认同对竞争受害感的预测作用不再显著, β= −0.23,= 0.10, 说明医方权力需要在共同内群体认同和竞争受害感之间起中介作用。

图2 医方(患方)权力需要和道德需要的双重中介作用图

注:*表示< 0.05, **表示< 0.01

患方双重中介分析结果显示, 括号内为患方路径系数, 权力需要的中介效应不显著, 估计值为−0.02, 95% CI = [−0.14, 0.09], 道德需要的中介效应不显著, 估计值为0.001, 95% CI = [−0.03, 0.06]。因此患方中介模型不成立。

5.4 讨论

实验2B使用重新范畴化范式实现了对医患双方群体的竞争受害感的启动, 结果与实验2A不同, 共同内群体认同的主效应不显著, 但其与群体身份存在交互作用, 即在医方群体中, 权力需要在共同内群体认同对竞争受害感的影响中起中介作用, 但患方中介模型不成立, 可能是因为本实验中的大学生患者被试与前几个实验中在医院门诊的患方群体被试有所差异, 本研究结果将在总讨论中进行更详细的论述。

6 总讨论

6.1 医患间竞争受害感

预研究发现, 医患双方都存在竞争受害感。医患双方本应是利益共同体, 都有着战胜病魔、早日恢复健康的共同上级目标, 医方精湛的医疗技术和患方的积极配合缺一不可。但如今, 医疗体制的改革加上媒体报道对医患冲突事件的负面渲染, 使得医患关系日益紧张, 医患双方站在了冲突的对立面, 都认为自己是医患冲突中的最大受害者。

其次, 预研究也发现, 医方的竞争受害感高于患方, 该结果在实验1、2中也得到了证实。和患方相比, 医务人员往往有更频繁的医患互动, 经历医患冲突的频次更高。《中国医师执业状况白皮书》的数据显示, 66%的医师经历过不同程度的医患冲突(丁香予, 邹军, 2020)。《中国社会心态研究报告》也指出, 和患方相比, 紧张的医患关系给医方带来了更多的负性情绪(王俊秀, 2018)。因此, 医方可能更倾向于认为自己才是紧张医患关系中处于弱势的一方, 有更高的竞争受害感。但考虑到样本量问题, 该结论不具有代表性, 未来仍需要更全面系统的研究进行验证。

6.2 共同内群体认同对医患竞争受害感的影响

当医患双方成员构建共同的上位身份, 发展出共同内群体认同时, 能够有效减少彼此群体的竞争受害感, 这与以往研究发现相对一致(Andrighetto et al., 2012; Shnabel et al., 2013)。共同内群体认同使医患双方意识到彼此有着共同的对抗疾病的目标, 根据上级目标理论, 当两个相互对抗的群体面对一个需要双方联合起来才能完成的共同目标时, 完成上级目标的需要比群际的敌对冲突关系更为重要, 群体双方就会由对抗转向合作, 紧张的群际关系也在合作过程中得到缓和(Sherif et al., 1961)。同时, 这种共同内群体认同模糊了群体双方的边界, 将内群体扩展到上位的共同群体, 对内群体的积极情感也扩展到了共同的群体, 群体成员不再关注于当前亚群体之间的冲突, 更多地看到对方群体的遭遇, 减少对外群体的消极刻板印象和偏见(Brochu et al., 2020)。另外, 共同内群体认同也增加了群体双方的感知相似性, 由于相似的人总是相互吸引的, 进而增加了人际吸引(Alves et al., 2016), 促进群体双方的心理融合(梁芳美等, 2020), 减少彼此之间的敌对, 从而降低竞争受害感。研究结果为共同内群体认同策略在我国医患关系中的应用提供了实证支持和实践依据。

6.3 权力需要和道德需要在共同内群体认同与竞争受害感之间的中介作用

实验2A的结果表明, 权力需要在医方和患方的共同内群体认同与竞争受害感之间起中介作用, 即和控制组相比, 共同内群体认同降低了医患双方的权力需要和竞争受害感, 权力需要的降低又进一步减少了竞争受害感。

对于医方而言, 共同内群体认同对竞争受害感的影响依赖于权力需要的中介作用。根据福柯的“权力—知识”理论, 医方所掌握的专业医学知识是权力的重要来源(袁曦, 2014)。随着互联网的快速发展, 患方获得医疗知识的渠道增加, 对医方的权力造成了威胁, 根据基于需要的模型, 医方可能会出于维护权力的需要参与受害者竞争(Nadler & Shnabel, 2015; SimanTov-Nachlieli et al., 2013)。而共同对抗疾病的上级目标使双方由敌对变为合作关系, 在给予了患方一定自主权的基础上, 也保证了医方在治疗中的主导权, 使双方矛盾的焦点从诊疗过程中的权力不均转向共同对抗疾病, 减少了双方在医患互动中对权力的追求, 从而降低了医患双方的竞争受害感。另一方面, 对于患方而言, 共同内群体认同的启动意味着共享资源和共同合作的医患互动模式, 使其权力需要得到了满足(Robinson & Heritage, 2016), 减少了患方的消极情绪, 增加了对医方的积极印象(刘陶源, 王沛, 2020), 也有助于竞争受害感的降低。

实验2A同样发现, 共同内群体认同与道德需要的相关不显著, 道德需要不是共同内群体认同作用于竞争受害感的中介变量。这可能是由于, 与以往研究中难以解决的种族冲突和结构性不平等的背景相比, 医患之间的关系虽然长期紧张, 但冲突是相对短暂、偶发的, 具有临时性和个人性, 医患双方的互动和交往常常是一次性的。出于社会赞许性, 人们在社会交往过程中, 都希望树立良好的道德形象, 给对方留下积极的印象, 在医患互动中也是如此。这种社会赞许性作为一种人格特质, 是较为稳定, 难以改变的(Smith & Ellingson, 2002)。因此, 共同内群体认同并不一定能减少医患双方对于良好道德形象的需要。同时, 可能是由于医患双方都认为自己是冲突中的弱势群体, 根据以往研究, 弱势群体参与竞争受害感多是出于权力需要以恢复自己的地位, 获取更多的资源, 对树立良好道德形象的需要本就不高(Solomon & Martin, 2019)。

同时, 实验2B通过更接近社会现实情境的重新范畴化范式, 进一步证明了医方中介模型的稳健性。然而, 患方的共同内群体认同对竞争受害感的作用以及中介机制都不成立, 这与实验2A的结果不完全一致, 但也为本研究提供了新的启示。数据结果显示, 实验2B中患方控制组的竞争受害感(3.99,= 0.66)显著低于实验2A的患方控制组(=5.02,=1.03),< 0.001, 且二者的差别在于前者虽然在近期有就医经历, 但已经离开了医院情境, 而后者是在医院门诊环境下完成的实验。由此可以推断, 是否处于医院情境可能对患者的竞争受害感产生了影响。当患者身处于医院时, 或许会因对疾病的焦虑或排队候诊的烦躁而产生较高的竞争受害感, 而当其离开医院后, 这种竞争受害感会逐渐降低。可能正是出于此原因, 才使实验2B中患方控制组的基线竞争受害感水平较低, 实验组结果难以与其产生显著差异。同样的, 对于医方群体而言, 因其工作和学习环境都与医院情境息息相关, 社交圈子也大都是同行, 所以两次实验中医方控制组的竞争受害感不会因为暂离医院环境而降低。综上所述, 医院情境可能对患方群体的竞争受害感具有独特的作用, 可以通过诸如优化挂号流程、改善候诊体验等措施降低其竞争受害感。

6.4 贡献与不足

本研究借鉴了前人关于群际冲突及和解的对策, 创新地将其应用于医患领域, 探索了共同内群体认同对医患间竞争受害感的影响和权力需要的中介作用, 为改善当今紧张的医患关系提供了新的思路和方法。本研究从三个方面丰富和发展了CIIM模型的理论内容:首先, 本研究首次证明了共同内群体认同对医患群体竞争受害感的显著影响, 将CIIM模型的适用范围从不同民族拓展到医患群体上; 其次, 本研究证实了CIIM模型在中国文化背景下的可推广性, 为共同内群体认同干预方法的本土化提供了实践基础; 最后, 实验2A和实验2B分别证明了阅读文字材料以及重新范畴化范式的有效性, 丰富了CIIM模型的启动范式。

本研究对促进良好的医患关系富有积极的实践启示。建立共同的上位群体认同是一种有效的医

患关系干预方式, 可应用于真实的医患环境中。例如, 山东某医院推行了暖文化服务, 其中的“亲情服务关怀”和“医患公益座谈会”可以视为是建立医患共同内群体的操作(李冠军, 2020); 南京某医生利用休息时间自发组织病友登山会, 在医生与患者的关系之上又建立了朋友这层上位身份认同。其次, 鉴于权力需要的中介作用, 有必要尊重和保护医患双方的基本权力。一方面要保证医方在治疗中的主导权, 加强对相关医疗知识的宣传(吕小康等, 2019), 避免患方产生如过度治疗等误解; 另一方面也应给予患方一定的自主权, 如在合理范围内选择某种治疗方案、共享医疗信息等。

本研究也存在一些不足之处。首先, 本研究的被试仅选自上海市和四川省的3所医院, 医患间竞争受害感的程度可能受到地域和医院类型因素的影响。后续研究应当扩大样本来源, 并适当增加样本量, 加强对不同级别城市和不同级别医院医方与患方的研究。同时, 由于医冲突经历会引发患者更多的负性情绪, 并损害医患关系(He et al., 2020), 因此, 未来研究可以把被试过往就医经历纳入考量, 考察就医冲突经历对竞争受害感的差异影响以及对共同内群体认同的干预作用。第二, 本研究采用的文字材料启动法和重新范畴化范式是启动共同内群体认同较常见的方法, 未来研究可以通过更加丰富化的启动方法, 例如, 外显启动法 (Glasforda & Dovidiob, 2011)和内隐启动法进一步检验和提升研究结果的信效度。第三, 本研究对权力需要和道德需要的测量主要基于已有的量表。未来可以尝试探索基于我国医患群体的权力和道德需要的心理结构, 开发出更完善的测量工具, 也可尝试开发更加有效的实验范式直接操作医患双方的权力和道德需要, 进一步检验中介模型。此外, 本研究仅探究权力需要和道德需要的中介作用, 未来研究有必要考察感知群际威胁(Demirda & Hasta, 2019; Riek et al., 2010)、群体信任和群体共情(Andrighetto et al., 2012; Noor et al., 2008) 等变量在共同内群体认同和竞争受害感之间的作用。

7 结论

本文在预研究基础上通过3个实验探讨了共同内群体认同对医患竞争受害感的影响及机制, 得到如下结论:(1)共同内群体认同可以显著降低医患间的竞争受害感; (2)权力需要在医患双方共同内群体认同和竞争受害感之间起中介作用; (3)重新范畴化范式验证了医方群体中介模型的稳健性。

Adelman, L., Leidner, B., UNal, H., Nahhas, E., & Shnabel, N. (2016). A whole other story: Inclusive victimhood narratives reduce competitive victimhood and intergroup hostility.(10), 1416−1430.

Ai, J. (2018). Intergroup competitive victimhood and its countermeasures in doctor−patient conflicts.(1), 63−73.

[艾娟. (2018). 医患冲突情境下的竞争受害者心理及其对策.(1), 63−73.]

Alves, H., Koch, A., & Unkelbach, C. (2016). My friends are all alike—the relation between liking and perceived similarity in person perception.103−117.

Andrighetto, L., Mari, S., Volpato, C., & Behluli, B. (2012). Reducing competitive victimhood in Kosovo: The role of extended contact and common ingroup identity.(4), 513−529.

Bar-Tal, D., Chernyak-Hai, L., Schori, N., & Gundar, A. (2009). A sense of self-perceived collective victimhood in intractable conflicts.(874), 229−258.

Belavadi, S., & Hogg, M. A. (2018). We are victims! How observers evaluate a group’s claim of collective victimhood.(12), 651−660.

Branscombe, N. R., Warner, R. H., Klar, Y., & Fernández, S. (2015). Historical group victimization entails moral obligations for descendants., 118−129.

Brochu, P., Banfield, J., & Dovidio, J. F. (2020). Does a common ingroup identity reduce weight bias? Only when weight discrimination is salient., 3020.

Ding, X. Y., & Zou, J. Media performance in doctor-patient conflict and its improvement strategies.(17), 41−42.

[丁香予, 邹军. (2020). 医患冲突中的媒体表现及其改进策略., (17), 41−42.]

de Guissmé, L., & Licata, L. (2017). Competition over collective victimhood recognition: When perceived lack of recognition for past victimization is associated with negative attitudes towards another victimized group.(2), 148−166.

Demirda, A., & Hasta, D. (2019). Threat perception and perspective taking as mediators between competitive victimhood and evaluations of collective action: The Gezi park protests.(5), 953−971.

Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., Ufkes, E. G., Saguy, T., & Pearson, A. R. (2016). Included but invisible? Subtle bias, common identity, and the darker side of "we".(1), 6−46.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., & Xu, J. (2002). A Model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition.(6), 878−902.

Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2009). A common ingroup identity: A categorization-based approach for reducing intergroup bias. In T. Nelson (Ed.),(pp.489−506). Psychology Press.

Glasforda, D. E., & Dovidio, J. F. (2011). E pluribus unum: Dual identity and minority group members' motivation to engage in contact, as well as social change.(5), 1021−1024.

Hayes, A. F. (2013).. New York: Guilford Press.

He, W., Wang, X. L., Zhou, X. C., & Xu, L. L. (2020). Negative expectations and bad relationships: Effects of negative metastereotypes on doctor−patient relationships.(1), 103−108.

Jiang, H. R., Yu, X. H., Gao, S., Shang, P. P., Cao, P., & Qiang, B. Y. Z. (2022). Influence of doctor-patient relationship on perceived stress of grassroots medical staff in Jilin province.(8), 105−109.

[降海蕊, 于洗河, 高尚, 尚盼盼, 曹鹏, 强巴玉珍. (2022). 医患关系对吉林省基层医务人员压力感知的影响.(8), 105−109. ]

Kahalon, R., Shnabel, N., Halabi, S., & SimanTov-Nachlieli, I. (2019). Power matters: The role of power and morality needs in competitive victimhood among advantaged and disadvantaged groups., 452−472.

Li, G. J. (2020).(Unpublished master’s thesis). Shanghai Normal University.

[李冠军. (2020).(硕士学位论文). 上海师范大学]

Liang, M. F., Xiao, Z. L., Bao. Y., & Fang, Y. (2020). The promotion effect and mechanism of common ingroup identity on psychological compatibility.(5), 1147−1153.

[梁芳美, 肖子伦, 包燕, 赵玉芳. (2020). 共同内群体认同对心理融合的促进效应及其机制.(5), 1147−1153.]

Liu, T. Y., & Wang, P. (2020). Influences of information consistence and decision-making power on the expression of doctors’ stereotypes.(2), 413−417.

[刘陶源, 王沛. (2020). 信息一致性和决策权力对医生刻板印象表达的影响.(2), 413−417.]

Luo, J., Yu, L., Yang, Y., & Wu, H. Y. (2016). Psychological influence of doctor-patient dual identity empathy pre-visit on breast cancer patients.(24), 117−118.

[罗佳, 余雷, 杨英, 吴荷玉. (2016). 医患双重身份共情法术前访视对乳腺癌患者的心理影响.(24), 117−118.]

Lupu, N., & Peisakhin, L. (2017). The legacy of political violence across generations.(4), 836−851.

Lyu, X. K., Fu, C.Y., & Wang, X.J. (2019).Effect and underlying mechanism of refutation texts on the trust and moral judgment of patients.(10), 1171−1186.

[吕小康, 付春野, 汪新建. (2019). 反驳文本对患方信任和道德判断的影响与机制.(10), 1171−1186.]

Nadler, A., & Shnabel, N. (2015). Intergroup reconciliation: Instrumental and socio-emotional processes and the needs-based model.(1), 93−125.

Noor, M., Brown, R., & Prentice, G. (2008). Prospects for intergroup reconciliation: Social psychological predictors of intergroup forgiveness and reparation in Northern Ireland and Chile. In A. Nadler, T. Malloy & J. D. Fisher (Eds.),(pp. 97−114). Oxford University Press.

Noor, M., Shnabel, N., Halabi, S., & Nadler, A. (2012). When suffering begets suffering: The psychology of competitive victimhood between adversarial groups in violent conflicts.(4), 351−374.

Quan, P., & Liu, R.M. (2016).Self-cognition analysis of the current situation and prospects of doctors' power.(8), 67−69.

[全鹏, 刘瑞明. (2016). 医生权力现状和前景自我认知分析.(8), 67−69.]

Riek, B., Mania, E., Gaertner, S. L., McDonald, S., & Lamoreaux, M. (2010). Does a common ingroup identity reduce intergroup threat?(4), 403−423.

Robinson, J. D., & Heritage, J. (2016). How patients understand physicians' solicitations of additional concerns: Implications for up-front agenda setting in primary care.(4), 434−444.

Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961).. Norman, OK: University of Oklahoma Book Exchange.

Shnabel, N., Halabi, S., & Noor, M. (2013). Overcoming competitive victimhood and facilitating forgiveness through re-categorization into a common victim or perpetrator identity.(5), 867−877.

Shnabel, N., & Nadler, A. (2008). A needs-based model of reconciliation: Satisfying the differential emotional needs of victim and perpetrator as a key to promoting reconciliation.(1), 116−132.

SimanTov-Nachlieli, I., Shnabel, N., & Nadler, A. (2013). Individuals’ and groups’ motivation to restore their impaired identity dimensions following conflicts.(2), 129−130

Smith, D. B., & Ellingson, J. E. (2002). Substance versus style: A new look at social desirability in motivating contexts.(2), 211−219.

Solomon, J., & Martin, A. (2019). Competitive victimhood as a lens to reconciliation: An analysis of the black lives matter and blue lives matter movements.(1), 7−31.

Ufkes, E., Calcagno, J., Glasford, D., & Dovidio, J. F. (2016). Understanding how common ingroup identity undermines collective action among disadvantaged-group members.26−35.

Vollhardt, J. R., & Bilali, R. (2015). The role of inclusive and exclusive victim consciousness in predicting intergroup attitudes: Findings from Rwanda, Burundi, and DRC.(5), 489−506.

Wang, J. X. (2018).Social Science Academic Press (China).

[王俊秀. (2018).. 社会科学文献出版社.]

Wang, S. S. (2016).(Unpublished master’s thesis)Nanjing Normal University, China.

[王珊珊. (2016).(硕士学位论文)南京师范大学.]

Wang, X. J., Chai, M. Q., & Zhao, W. J. (2016). The effect of perceived group victimhood on collective guilt of medical workers.(1), 125−132.

[汪新建, 柴民权, 赵文珺. (2016). 群体受害者身份感知对医务工作者集体内疚感的作用.(1), 125−132.]

Wen, Z. L., & Ye, B. J. (2014). Analyses of mediating effects: The development of methods and models.(5), 731−745.

[温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析: 方法和模型发展.(5), 731−745.]

Wohl, M., & Branscombe, N. R. (2005). Forgiveness and collective guilt assignment to historical perpetrator groups depend on level of social category inclusiveness.(2), 288−303.

Xu, J. (2020).(Unpublished master’s thesis). Shanghai Normal University.

[徐简. (2020).(硕士学位论文). 上海师范大学.]

Yao, B. Y., Fu, H., & Chen, Q. J. (2021). Thoughts on the construction of doctor-patient destiny community in COVID-19.(4), 489−491.

[姚冰洋, 付航, 陈清江. (2021). 新冠肺炎疫情中医患命运共同体建设的思考.(4), 489−491.]

Yin, L., Zeng, R. H., Gao, X., & Gu, J. D. (2019). Analysis on the status-quo and influencing factors of medical disputes in the IIIA hospitals—Based on the perspective of doctors, patients and family members.(12), 67−70+74.

[殷璐, 曾日红, 高熹, 顾加栋. (2019). 三甲医院医疗纠纷发生现状及影响因素分析——基于医、患、家属三方视角.(12), 67−70+74.]

Young, I. F., & Sullivan, D. (2016). Competitive victimhood: A review of the theoretical and empirical literature.30−34.

Yuan, X. (2014). The application of foucault’s philosophy: Analysis on micro-power in doctor-patient relationship.(11), 54−56.

[袁曦. (2014). 福柯哲学应用:医患关系中的微观权力分析.(11), 54−56.]

Zhou, H., & Hao, Z.M. (2019). Analysis of the current situation of medical disturbance based on the report of Alexa domestic comprehensive ranking top 3 websites.(12), 70−71.

[周宏, 郝志梅. (2019). 基于Alexa国内综合排名前三网站报道的“医闹”发生情况分析.,(12), 70−71.]

Influence and mechanisms of common ingroup identity on competitive victimhood in doctor-patient relationships

DENG Xun1, LONG Siyi2, SHEN Yilin1, ZHAO Huanhuan1, HE Wen1

(1College of Education, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)(2Career guidance Center, Panzhihua University, Panzhihua, 617000, China)

Competitive victimhood is a psychological phenomenon pervasive on both sides of an intergroup conflict; it implies that one person believes their group suffers more than the other does. As one of the most prominent and growing barriers to positive intergroup relations globally, competitive victimhood has gradually attracted the attention of researchers. However, little research has been conducted on competitive victimhood in Chinese hospitals, where the doctor-patient relationship is increasingly tense. The common ingroup identity model holds that by reconstructing social identity and breaking the boundaries of conflict groups, members can develop a common ingroup identity. This identity improves attitudes toward outer groups, which may help reduce competitive victimhood. The need-based model argues that power and morality are ingroups and outgroups’ basic needs. Members of both sides are threatened by power or morality and are motivated to restore their identities, affecting competitive victimhood. Therefore, it is worth studying whether common ingroup identity can effectively reduce competition victimization between doctors and patients and what roles power and moral needs play.

In Study 1, 90 doctors and nurses and 86 patients and their families from three hospitals in Shanghai and Sichuan were selected in a 2 (group: doctors vs. patients) × 2 (common identity: control group vs. common ingroup identity) design. A brief story about doctors and patients fighting disease together was used to improve common ingroup identity. Then we used a questionnaire about competitive victimhood to investigate whether common ingroup identity affected competitive victimhood between doctors and patients. In Study 2A, another group of participants was selected, including 71 doctors and nurses along with 73 patients and their families from three hospitals in Shanghai and Sichuan. Participants underwent the same procedure as in Study 1, then completing the power and moral needs questionnaires. Study 2A aimed to investigate the influence of common ingroup identity on victimhood between doctors and patients, as well as the roles of power and moral needs. To further test the hypothesized model, we selected 54 medical students with hospital internship experience and 54 non-medical students with recent treatment experience in Study 2B, where we activated common ingroup identities using a re-categorization strategy.

The main results were as follows. (1) In Study 1, ANOVA results showed that compared with control groups, groups with common ingroup identity reported lower competitive victimhood, and there was no interaction between group and common identity. (2) Study 2A showed that power need mediated the relationship between common ingroup identity and competitive victimhood. The indirect effect of power need was significant. The moral need was irrelevant to common ingroup identity and is not a mediator. (3) Study 2B reconfirmed the model for doctors but not for the patients group.

Based on the common ingroup identity model, this study proposed and confirmed the applicability of this model in the doctor-patient field in China. Additionally, the study proposed new methods and perspectives on the doctor-patient relationship. In the future, researchers should focus on other mediators, such as empathy and trust in different groups.

doctor-patient relationship, competitive victimhood, common ingroup identity, power need, moral need

B849: C91

2022-04-11

*国家社会科学基金一般项目“医患关系的影响机制和干预策略研究” (项目编号:17BSH093)资助。

赵欢欢, E-mail: hhzhaopsy@shnu.edu.cn; 贺雯, E-mail: hewen@shnu.edu.cn