员工愤怒表达对领导力涌现的影响:温暖和能力感知的中介作用以及愤怒道歉的弥补作用*

蒋旭婷 吴小玥 范雪灵 贺 伟

员工愤怒表达对领导力涌现的影响:温暖和能力感知的中介作用以及愤怒道歉的弥补作用*

蒋旭婷 吴小玥 范雪灵 贺 伟

(南京大学商学院, 南京 210093)

基于刻板印象内容模型和内隐领导理论, 本研究探讨了员工的愤怒表达类型对其领导力涌现的影响及其作用机制, 并提出愤怒表达之后的弥补策略, 从而把愤怒表达对领导力的影响从纵向领导力拓展至横向领导力。研究1 (= 279)采用情景实验法, 设计2 (愤怒表达类型:合理愤怒表达vs.越轨愤怒表达) × 2 (愤怒道歉:是vs.否)和抑制愤怒5个情景; 研究2 (= 200)采用关键事件法, 调查真实的员工发怒事件。研究3 (= 354)通过3 (愤怒表达类型:间接愤怒vs.合理愤怒表达vs.越轨愤怒表达) × 2 (愤怒原因:利他vs.自利)和暗自愤怒7个情景的情景实验重复验证了研究2的结论, 并探讨了研究1和2结论不一致可能的原因, 但未发现愤怒原因的调节作用; 研究4开发了愤怒表达类型的测量量表, 并通过问卷方式采集西方样本, 除重复验证前3个研究的结论外, 亦发现了合理愤怒表达相比于抑制愤怒的间接愤怒对能力感知的正向作用。通过4个研究得出结论:合理愤怒表达与越轨愤怒表达相比更有利于同事对表达者温暖和能力的感知进而更利于表达者的领导力涌现; 而与抑制愤怒相比, 得出的发现较为复杂。最后, 愤怒道歉会通过增加温暖感知而促进领导力涌现。

员工愤怒表达, 领导力涌现, 能力感知, 温暖感知, 愤怒道歉

1 前言

愤怒是人类的一种基本情感(Izard, 1992)。在组织中愤怒表达行为常见于成员的互动过程(Gibson & Callister, 2010), 且其社会性功能也已引起学者的大量关注(宋锡妍等, 2021; Liu et al., 2017; van Kleef et al., 2011)。以往研究表明, 愤怒表达的一个主要社会性功能是赋予愤怒表达者地位和权力(Tiedens, 2001), 而地位与权力与领导力(leadership)密切相关。领导力涌现(leader emergence)指非正式领导的个体被他人视为领导者的程度(Judge et al., 2002)。根据领导力的社会过程理论, 领导力是社会建构的, 任何个体都可以通过表现某种行为得到他人认可, 以担任领导角色对他人施加影响(DeRue & Ashford, 2010)。本研究即关注员工的同事间愤怒表达对其领导力涌现的影响。

通过梳理现有文献发现, 这一问题尚未得到充分解决。第一, 愤怒表达在横向领导力领域的研究数量少, 且结论不一致。现有研究主要聚焦纵向领导力领域, 探讨正式领导者对下属的愤怒表达如何影响其领导力有效性(冯彩玲, 2019; 张光磊等, 2019; Shao & Guo, 2021; Wang et al., 2018), 并发现愤怒表达能为领导者带来积极作用(如提高下属对领导者能力和地位的感知等)。然而, 在横向领导力领域, 少有研究探索组织成员面向同事的愤怒表达将如何影响其领导力涌现。由于组织成员和正式领导在正式地位上存在差异(Gaertig et al., 2019), 所以愤怒表达对横向与纵向领导力的影响亦有所差别。此外, 少有的关注员工愤怒表达的研究得出的结论并不一致。比如, Tiedens (2001)证明, 相比于其它负面情绪(如伤心), 愤怒表达有助于提升员工的地位(升职加薪); 然而, Gaertig等(2019)指出愤怒表达强度越高, 越不利于表达者在具有相同地位的人群中获得更高地位。第二, 缺乏对愤怒表达类型的研究。一方面, 愤怒表达存在不同强度, 但现有研究主要通过比较愤怒和其它具体负面情绪(如悲伤)的影响来考察愤怒表达的积极社会功能(Madera & Smith, 2009; Tiedens, 2001), 难以说明愤怒强度的差异会带来何种影响。少量直接探索愤怒表达强度的影响的研究(张光磊等, 2019; Gaertig et al., 2019)对愤怒强度的分类标准不够明确。另一方面, 愤怒表达存在不同程度的合理性, 尤其是随着强度的增加, 他人对愤怒表达合理性的评价也会随之改变, 从而产生不同的人际间影响 (van Kleef, 2009)。因此, 对愤怒不同表达类型的忽视, 阻碍了对“愤怒表达如何影响表达者地位”这一问题的深入理解(Shao & Guo, 2021)。第三, 尽管对愤怒表达的负面作用及机制已有诸多研究, 也给出了丰富的、有关愤怒抑制和表达策略的实践指导意见(如, 张光磊等, 2019; Wang et al., 2018), 但少有研究关注愤怒表达后, 表达者如何有效地弥补愤怒表达产生的消极人际影响。

基于上述研究空白, 本研究聚焦于员工的同事间愤怒表达, 结合刻板印象内容模型(Stereotype Content Model; Fiske et al., 2002)和内隐领导理论(Epitropaki & Martin, 2004; Lord et al., 1984), 提出员工愤怒表达作用于领导力涌现的两条对立机制:员工的愤怒表达会降低同事对表达者温暖(warmth)的感知但提升对其能力(competence)的感知。随后, 同事会将感知到的温暖和能力与内隐领导原型对照, 进而形成对表达者领导力的矛盾判断。其次, 基于愤怒的双阈值模型(Dual Threshold Model of Anger in Organizations; Geddes & Callister, 2007), 本文将愤怒表达分为三种类型:抑制愤怒、合理愤怒表达和越轨愤怒表达, 并比较三类愤怒表达对领导力涌现的作用差异。最后, 提出愤怒道歉作为一种有效的弥补策略。

本研究对工作场所的愤怒表达研究做出了如下贡献:首先, 将职场愤怒表达研究从纵向领导力(Gibson & Callister, 2010; Wang et al., 2018)拓展到横向领导力领域, 以揭示横向领导力构建过程中愤怒表达行为的人际后果。第二, 不同于以往通过与其它负面情绪对比来研究愤怒表达的作用这一方式, 本研究直接聚焦于愤怒表达类型(结合了愤怒表达强度和合理性), 明确愤怒表达不同类型的定义, 深入比较不同愤怒表达类型的作用。第三, 通过将内隐领导理论引入职场愤怒表达领域, 延展了该理论的适用情境。最后, 将愤怒表达与道歉领域的研究相结合, 构建愤怒道歉的概念, 为愤怒表达者提供一种有效的弥补措施。

1.1 愤怒表达在工作场所中的人际影响

愤怒是一种消极情绪, 产生于个体目标因他人或其他外部因素受阻的情况下, “包含对他人或另一实体不当行为的评价, 并往往带有纠正错误的目的” (Frijda, 1986; Gibson & Callister, 2010, p. 68)。根据愤怒的双阈值模型(Geddes & Callister, 2007), 组织成员的愤怒表达有三种类型, 并对其他成员有着不同的影响。具体而言, 工作场所中愤怒表达存在两个阈值:一是“表达阈值”, 突破该阈值意味着个体不再抑制愤怒而是表达愤怒; 二是“不当阈值”, 突破该阈值意味着愤怒表达违反了组织规范而变得不恰当。首先, 在“表达阈值”之前的是抑制愤怒, 具体包括暗自愤怒(silent anger)和间接愤怒(muted anger)表达。前者是个体内部的情绪调节, 后者是向自己信任的人表达愤怒, 而不是直接向“引发愤怒的对象”或“有能力改变问题的人”表达愤怒。这两类行为没有传达出对解决问题的需求, 但间接愤怒能在一定程度上传达出表达者对情感支持的需求。其次, 介于“表达阈值”与“不当阈值”之间的是合理愤怒表达, 个体在组织规范允许范围内表达愤怒, 愤怒表达强度处于低至中等范围。这不仅能让他人关注引起愤怒的原因所在、共同致力于问题解决, 而且还会让他人感受到表达者试图改变现状、拒绝逃避问题的意图(Farrell, 1983), 从而使他人对表达者产生积极的态度。最后, “不当阈值”之外的是越轨愤怒(deviant anger)表达, 愤怒表达强度处于过高水平以至偏离组织规范。这会被他人视为不当的、有伤害性的和不可接受的, 使他人对表达者产生消极态度、甚至对其实施正式(如口头或书面警告等)或非正式(如明显的不赞成、回避等)的惩罚。

虽然这一模型指出了三种类型的愤怒表达以及他人相应的应对和对表达者的态度, 但没有指出这些反应背后的心理机制。由此, 本研究引入刻板印象内容模型。该模型指出, 在人际交往中, 个体会通过他人行为来推断他人的温暖程度和能力大小(Fiske et al., 2002)。据此, 本研究认为, 员工的愤怒表达会影响同事对其温暖和能力的感知, 最终影响对其领导力涌现的评价。

1.2 对愤怒同事的人际感知及其领导力涌现的评价

根据刻板印象内容模型, 在人际互动中, 个体会通过解读目标对象行为背后的意图、判断意图实施的可能性, 从而产生对目标对象温暖和能力的感知(Cuddy et al., 2008; Fiske et al., 2002)。温暖感知产生于对目标对象意图的评价(有害的或有益的), 衡量目标对象被认为是友好、值得信赖、有同情心和善良的程度, 与温暖相关的行为表现或特质均有利他(other-profitable)属性; 能力感知主要基于对目标对象能否有效实施意图的判断, 衡量目标对象被认为是聪明、自信、高效和熟练的程度。

愤怒表达具有高激活度, 会使他人产生对表达者温暖和能力的感知。首先, 在温暖维度上, 合理愤怒表达与越轨愤怒表达均会削弱他人对表达者温暖的感知, 但两者相比, 越轨愤怒表达有更为负面的作用。愤怒表达的身体语言(如眉毛下垂、鼻孔张开)具有明显的攻击性(Lerner & Tiedens, 2006), 会使他人认为愤怒表达者具有伤害性意图。而越轨愤怒表达更是伴随强烈的攻击性行为(如握紧拳头、摔东西) (刘宇平等, 2021; Ekman, 1984), 其伤害性意图更为明显, 又因违背组织规范更不为他人接受(Geddes & Callister, 2007)。相反, 抑制愤怒的个体不会流露出愤怒, 即使是向信任的人表达不满或抱怨, 攻击性也很弱。此外, 其流露出的对情感支持的需求, 能够传递出增进社会关系、加强情感联结的有益意图(Geddes & Callister, 2007)。综上, 相比于抑制愤怒, 合理愤怒表达会降低他人对表达者温暖的感知; 相比于合理愤怒表达, 越轨愤怒表达更不利于他人对表达者温暖的感知。

假设1a:相比于抑制愤怒, 员工的合理愤怒表达更易降低同事对表达者温暖的感知;

假设1b:相比于越轨愤怒表达, 员工的合理愤怒表达更不易降低同事对表达者温暖的感知。

其次, 在能力维度上, 合理愤怒表达一方面能表明表达者有能力认识到现存问题, 有较强的解决问题的动机(Geddes & Callister, 2007), 也能显示出表达者具有强烈的意愿和信心来解决问题, 达成自己的目标(Lerner & Tiedens, 2006)。因此, 合理愤怒表达能向他人证明表达者实施意图的有效性, 提高他人对表达者能力的评价(Lerner & Tiedens, 2006; Tiedens, 2001)。然而, 抑制愤怒不能明确表现意图, 或表现出索要情感支持的意图, 而且有意避开引起愤怒的对象, 因此意图实施有效性低, 且态度回避, 更像缺乏自信的表现。因此, 员工的合理愤怒表达比抑制愤怒更能提高其他成员对表达者能力的感知。最后, 越轨愤怒表达违背了组织规范, 会让他人不关注引起愤怒的问题, 反而将表达者视作问题所在(Geddes & Callister, 2007), 从而将越轨愤怒归因于表达者的负面特质, 如自控力弱(Gaertig et al., 2019)、情绪调节能力低(Gross, 2007)等。因此, 相比于合理愤怒表达, 越轨愤怒表达则会降低其他成员对表达者能力的感知。

假设2a:相比于抑制愤怒, 员工的合理愤怒表达更易提升同事对该员工能力的感知;

假设2b:相比于越轨愤怒表达, 员工的合理愤怒表达更易提升同事对该员工能力的感知。

正如前文所述, 领导力是社会构建的过程, 领导力涌现需要得到他人的认可, 即表达者的个体形象与他人心中的领导者原型——对典型领导应该具备的特质和能力的抽象概念——匹配(Lord et al., 1984)。内隐领导理论(Epitropaki & Martin, 2004)指出, 领导原型包括6个维度:阳刚之气、敏感、暴君、智力、奉献和活力。其中, 阳刚之气是“像管理者一样思考, 即像男性一样思考”的刻板印象; 敏感和暴君维度指人际关系中对待他人的方式和关心他人的程度, 包括是否善解人意、乐于助人和真诚等(敏感), 是否专横、好斗、操纵和自私等(暴君); 智力、奉献和活力维度是描述领导的能力特征, 包括是否聪明、受过良好教育等(智力), 是否具有奉献精神、勤奋(奉献), 是否精力充沛、灵活等(活力) (Tu et al., 2018)。这6个维度对应于刻板印象内容模型中的温暖和能力两大维度, 即越是具有温暖和能力的个体越符合领导原型, 越容易被视为领导者(DeRue et al., 2015)。据此, 相比于抑制愤怒, 员工的合理愤怒表达会通过降低同事感知到的温暖进而阻碍其领导力涌现; 但相比越轨愤怒, 合理愤怒表达较少地损害他人对表达者的温暖感知, 进而对其领导力涌现的负面影响较小。另一方面, 无论是与抑制愤怒还是越轨愤怒表达相比, 合理愤怒表达都能够提高他人感知的表达者的能力, 进而促进其领导力涌现。

假设3a:员工的合理愤怒表达(vs.. 抑制愤怒)通过同事感知到该员工的温暖而负向作用于该员工的领导力涌现;

假设3b: 员工的合理愤怒表达(vs.. 越轨愤怒表达)通过同事感知到该员工的温暖而正向作用于该员工的领导力涌现;

假设4a:员工的合理愤怒表达(vs.. 抑制愤怒)通过同事感知到该员工的能力而正向作用于该员工的领导力涌现;

假设4b:员工的合理愤怒表达(vs.. 越轨愤怒表达)通过同事感知到该员工的能力而正向作用于该员工的领导力涌现;

1.3 愤怒道歉作为弥补策略

愤怒表达有着负面的人际影响, 而道歉作为一种亲社会行为, 具有修补人际关系的作用(van Doorn et al., 2014), 是解决人际紧张和冲突的一种重要策略(Lazare, 2004)。大量实证研究表明, 在组织情境下, 道歉有助于解决人际冲突、提高领导有效性(Tucker et al., 2006)。典型的道歉包括承认错误、表达后悔并愿意为修复人际损害承担责任或提供补偿(Fehr & Gelfand, 2010; Goffman, 1967)。愤怒道歉指在愤怒表达之后, 愤怒表达者承认自己不恰当的情绪表达对他人造成了伤害, 感到后悔, 并愿意修复受损的人际关系(Fehr & Gelfand, 2010; Kim et al., 2004)。道歉行为表现出的意图具有利他性:既能让被表达者得到补偿, 又有助于人际关系的修复, 还能促进和谐氛围; 其展现出的真诚、承担责任的意愿, 都能弱化攻击形象。因此, 我们认为愤怒道歉能够提升他人感知到的表达者的温暖, 进而促进其领导力涌现, 并提出假设:

假设5a:员工的愤怒道歉正向作用于同事对该员工温暖的感知;

假设5b:员工的愤怒道歉通过提高同事感知到该员工的温暖而正向作用于该员工的领导力涌现。

为了检验上述假设模型, 我们结合多种研究方法开展了4个研究[1]4个研究的问卷、数据、分析语句以及补充分析均已上传至https://osf.io/MPWJ6/, 以建立内外部效度并重复验证模型。研究1采用情景实验设计, 仅证实合理愤怒表达相比越轨愤怒表达通过能力感知对领导力涌现的作用(假设4b)和愤怒道歉的弥补作用(假设5a和5b)。研究2通过关键事件法进行问卷调查, 证实合理愤怒表达相比其他两类愤怒表达对温暖感知的作用(假设1a和1b)、温暖感知的中介作用(假设3a和3b)、合理愤怒表达相比越轨愤怒表达对能力感知的作用和能力感知相应的中介作用(假设2b和4b)以及愤怒道歉的弥补作用(假设5a和5b)。为了解释前两个研究结果的不一致并探索未被验证的假设, 研究3引入愤怒原因作为调节变量, 通过情景实验得到与研究2一致的结果, 并解释了研究1和2结果的不一致, 但并未发现愤怒原因的调节作用。为了进一步验证外部效度, 重复检验模型, 研究4进一步开发职场愤怒表达量表并且采用两时点数据对模型进行验证。

2 研究1:情景实验(5个情景)

2.1 被试和程序

本文借鉴以往研究职场愤怒表达的方法(Wang et al., 2018), 设计了一个情景实验以检验模型。使用问卷星数据采集服务, 共招募280[2]使用G*Power进行效力分析, 参照中效应量的指标设定f = 0.25 (Cohen, 1988), 同时设定α = 0.05, power = 0.95, 由此计算出对于2×2的个体间实验需要210份样本, 平均每组为52.5个样本; 此外, 我们还设置了一个暗自愤怒(无愤怒原因)组, 即共5组, 因此总计划样本量为260。多出20个样本为问卷星样本服务额外收集。名全职员工为被试。其中, 一位被试在年龄一题中提供无关文本信息, 故被剔除。最终得到279个有效样本(越轨愤怒表达有愤怒道歉,= 52; 越轨愤怒表达无愤怒道歉,= 56; 合理愤怒表达有愤怒道歉,= 58; 合理愤怒表达无愤怒道歉,= 61; 抑制愤怒,= 52)。被试的平均年龄为30.18岁(= 5.93), 男性占比44.1%, 平均工作年限为6.06年(= 4.81)。

实验包括2 (愤怒表达类型:合理愤怒表达vs.越轨愤怒表达) × 2 (愤怒道歉:是vs.否)四个情景, 和一个抑制愤怒组(无愤怒道歉), 被试被随机分配到五组情景中的一组。根据指导语及背景描述, 被试需要想象自己任职于一家广告公司, 在一个没有正式领导的项目团队工作, 但项目进展缓慢。主要的情景为团队成员在一个正在进行的会议上针对项目进度发表意见。被试阅读完相应的情景材料后, 填写相关测量量表并提供人口统计学信息。

2.2 操纵和测量

2.2.1 愤怒表达操纵

根据已有研究(Schaubroeck & Shao, 2012; Wang et al., 2018), 我们通过描述团队成员徐明在分享他/她对项目看法时的情绪表达来操纵愤怒表达的不同类型, 具体描述包括语言和非语言(表情、动作等)。在越轨愤怒表达的情景下, 团队成员徐明在会议上“非常愤怒”, 在表达他/她对项目的意见时“拍案而起”, “紧握拳头”; 在合理愤怒表达的情景下,徐明在会议上“有一点愤怒”, 在表达他对项目的意见时“皱着眉头”, “语气有些激动”。在抑制愤怒情景下, 由于抑制愤怒为个体内的情绪调整, 而间接愤怒会导致不同情景中被试扮演的角色不同——在前4个情景中被试扮演徐明愤怒的对象, 间接愤怒则会使被试扮演徐明信赖的且不为其愤怒负责的对象——故仅设计为暗自愤怒, 即徐明没有任何情绪上的表现。

2.2.2 愤怒道歉操纵

根据以往道歉领域的研究(Fehr & Gelfand, 2010), 我们通过描述徐明在愤怒表达之后所说的语言内容来操纵愤怒道歉。在有愤怒道歉的情景下, 徐明承认自己的愤怒是不恰当的, 对在工作中表达愤怒表示歉意, 并承诺在未来的相处中会考虑其他团队成员的感受。然后, 徐明阐述了自己表达愤怒的理由——希望在项目上取得进展并按时完成项目。在没有愤怒道歉的情景下, 徐明只阐述了自己表达愤怒的理由[3]徐明对表达愤怒理由的阐述是5个情景共有的内容, 增加这一部分是为了让5个情景尽量在内容和信息量上保持一致, 避免无关因素的干扰。同时, 我们在设计时尽量避免掺杂除了道歉以外的另外3种解释策略(Tucker et al., 2006):借口(excuse, 承认错误但将错误等归因于外部因素以逃脱责任)、合理化(justification, 不承认错误但承担责任)、否认(denial, 不承认错误也不承担责任), 以最大程度减少干扰。。

2.2.3 能力感知和温暖感知测量

采用Fiske等人(2002)开发的9项量表测量能力与温暖感知。其中, 4条测量温暖感知, 即在多大程度上认为“徐明”是“宽容的”、“温暖的”、“好脾气的”和“真诚的” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意; Cronbach’ α = 0.81); 5条测量能力感知, 即在多大程度上认为“徐明”是:“有能力的”、“自信的”、“独立的”、“有竞争力的”和“聪明的” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意; Cronbach’ α = 0.82)。

2.2.4 领导力涌现测量

领导力涌现采用“一般领导力印象(General Leadership Impression)”的五题项量表测量。大量实证研究表明该量表适用于领导力涌现和其它领导力感知的测量(Cronshaw & Lord, 1987)。示例题项如:“徐明在多大程度上是一个典型的领导者?” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意; Cronbach’ α = 0.91)。

2.2.5 操纵检验

完成相关变量的测量后, 被试需要评价徐明表达愤怒的程度。本研究采用Wang等(2018)开发的三项量表。示例题项如:“您觉得徐明表达了多大程度的愤怒?” (1 = 完全没有, 7 = 非常强烈; Cronbach’ α = 0.87)。同时, 被试需要评价“徐明在多大程度上对‘自己的愤怒表现’表达了道歉?” (1 = 完全没有, 7 = 非常强烈)。在R (4.1.2版本)中使用“bruceR”包(Bao, 2022)对2 (愤怒表达:合理与越轨) × 2 (愤怒道歉:是与否)和抑制愤怒五个情景进行方差分析(ANOVA)和检验, ANOVA结果显示三组不同的愤怒表达程度存在显著差异(= 3.22,= 0.71;= 5.31,= 0.69;= 5.67,= 0.75;(2, 276) = 21.01,< 0.001, ηp2= 0.61, 90% CI [0.56, 0.66]);检验进一步验证合理愤怒表达下被试感知的徐明愤怒表达强度显著低于越轨愤怒表达((225) = −3.82,< 0.001,= 0.51), 并显著高于抑制愤怒组((169) = 18.02,< 0.001,= 2.99)。对于愤怒道歉,检验结果表明, 愤怒道歉组的被试对道歉的感知水平(= 5.37,= 1.21)显著高于无道歉组的被试(= 4.68,= 1.38;(225) = 3.99,< 0.001,= 0.53)。综上, 愤怒表达和愤怒道歉均操纵成功。

2.3 实证分析与结果

CFA结果显示假设的三因子模型拟合效度最优((χ2= 192.91,= 74, CFI = 0.95, TLI = 0.93, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.05), 变量之间的区分效度良好[4]研究1~3的详细CFA结果见https://osf.io/MPWJ6/。在R (4.1.2版本)中使用“bruceR”包(Bao, 2022)进行ANOVA和检验, 检验愤怒表达类型对能力感知和温暖感知的主效应(即假设1a-2b)。

假设1a和1b提出合理愤怒表达相比抑制愤怒、合理愤怒表达相比越轨愤怒表达对温暖感知的影响。首先基于三类愤怒表达进行ANOVA, 结果显示温暖感知(= 4.60,= 1.02;= 4.47,= 1.01;= 4.24,= 1.12;(2, 276) = 2.36,> 0.10)在三类愤怒表达之间差异并不显著。使用检验, 将合理愤怒表达分别与抑制愤怒((169) = −0.77,> 0.10)和越轨愤怒表达((225) = 1.60,> 0.10)进行对比, 结果显示对温暖感知的作用均无显著差异。假设1a和1b均未得到验证。

假设2a和2b提出合理愤怒表达分别与抑制愤怒和越轨愤怒表达相比对能力感知的影响。基于三类愤怒表达的ANOVA结果显示能力感知(= 5.24,= 0.65;= 4.92,= 0.96;= 4.66,= 1.07;(2, 276) = 6.66,= 0.002, ηp2= 0.05, 90% CI [0.01, 0.09])在三类愤怒表达之间存在显著差异。检验结果则显示合理愤怒表达情景下, 被试相比抑制愤怒情景((169) = −2.18,= 0.03,= −0.36)对徐明能力的感知显著更低, 与假设2a相反; 而相比越轨愤怒表达情景((225) = 1.95,= 0.052,= 0.26)能力感知更高, 但仅为边际显著。因此假设2a和2b均未得到验证。

接下来用Mplus 8.3对中介模型进行分析, 检验愤怒通过温暖和能力感知对领导力涌现的中介效应(Edwards & Lambert, 2007)。我们先编码出两个虚拟变量:抑制愤怒(1 = 抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达)和越轨愤怒(1 = 越轨愤怒表达, 0 = 合理愤怒表达和抑制愤怒)。结果显示温暖感知(= 0.24,< 0.001)和能力感知(= 0.67,< 0.001)均与领导力涌现呈显著正相关。假设3a和3b提出合理愤怒表达相比于抑制愤怒、越轨愤怒表达相比于合理愤怒表达均会通过温暖感知负向作用于领导力涌现。结果显示, 合理愤怒表达与抑制愤怒(= 0.03,= 0.04; 95% CI [−0.04, 0.13])和越轨愤怒表达(= −0.05,= 0.04; 95% CI [−0.146, 0.004])相比, 均无显著的通过温暖感知影响领导力涌现的中介效应, 假设3a和3b均未得到支持。假设4a提出合理愤怒表达相比抑制愤怒通过能力感知对领导力涌现有正向影响, Bootstrapping结果显示抑制愤怒的中介效应显著但为正向(= 0.21,= 0.09; 95% CI [0.06, 0.39]), 不支持假设4a。假设4b提出合理愤怒表达相比于越轨愤怒表达通过能力感知对领导力涌现有正向影响, Bootstrapping结果显示越轨愤怒变量的中介效应显著并为负向(= −0.18,= 0.10; 95% CI [−0.375, −0.004]), 假设4b得到支持。

最后, 对假设5a和5b进行检验, 即愤怒道歉对温暖感知、进而对领导力涌现的影响。愤怒道歉对温暖感知的主效应显著(= 4.51,= 4.21;(225) = 2.13,= 0.03,= 0.28)。因此, 假设5a得到支持——愤怒道歉能显著提高对表达者温暖的感知, 并且愤怒表达的强度并没有影响温暖感知。Bootstrapping结果显示温暖感知的中介效应显著(= 0.21,= 0.10; 95% CI [0.02, 0.42]), 假设5b得到支持。此外, 我们补充分析了愤怒道歉能否对能力感知产生作用并进而影响领导力涌现。方差分析结果显示愤怒道歉对能力感知无显著影响(= 4.78,= 4.80;(225) = −0.13,> 0.10); 将能力感知与温暖感知同时作为中介分析, Bootstrapping结果显示中介效应亦不显著(= −0.01,= 0.09; 95% CI [−0.19, 0.15])。

2.4 讨论

研究1的情景实验部分支持了本研究的假设模型。与抑制愤怒相比, 合理愤怒表达会通过降低观察者对愤怒表达者能力的感知, 对表达者领导力涌现产生负面影响; 相比于越轨愤怒表达, 合理愤怒表达则可通过提高能力感知而促进领导力涌现。但无论与抑制愤怒还是越轨愤怒表达相比, 合理愤怒表达对表达者温暖感知的作用均未得到证明。此外, 愤怒道歉被证明是一种有效的弥补策略, 通过提高表达者温暖感知而促进其领导力涌现。这些发现共同表明, 对于普通员工来说, 愤怒表达会产生负面的人际影响。

尽管有上述发现, 但本研究仍有较为明显的不足, 主要体现在对愤怒表达类型的操纵上。首先, 尽管操纵检验结果显示愤怒表达的程度有差异, 但是具体的操纵方式主要依赖对副语言的描述, 缺少语言内容, 不能充分体现出愤怒表达的攻击性。其次, 我们也没有对愤怒表达是否符合组织规范进行检验, 不能确定实验操纵的越轨愤怒表达是否真正超出“不当阈值”。同时, 抑制愤怒的操纵与中性情绪并无差别且不包含间接愤怒, 与概念内涵差异较大。最后, 情景中徐明阐述其愤怒表达理由为“希望能够尽快推进项目进度”, 引入了其他变量, 如利他的愤怒原因等, 可能会削弱对表达者温暖形象感知的负面作用(Geddes & Callister, 2007)。这些不足可能导致合理愤怒表达对表达者温暖感知的作用不显著, 合理愤怒表达相比于抑制愤怒在能力维度上的假设亦未得到支持。

为了弥补这些不足, 进一步探索未被证实的假设, 并建立外部效度, 我们仿照相关研究(Wang et al., 2018)采用关键事件法进行研究2。此方法能够涵盖更全面的愤怒种类, 并通过回忆和描述让被试在脑海中重现目标事件, 刺激其产生足够强烈的心理反应, 从而更有效地探索员工愤怒表达的人际间影响。

3 研究2:关键事件法

3.1 被试和流程

采用问卷星数据采集服务招募了218名全职员工(计划样本量为200)。我们要求被试回忆并描述“最近一次同事在工作场所表达愤怒”的事件。为了得到充分的愤怒表达信息并激活被试对目标事件和对象的心理反应, 被试被要求尽可能详细地描述事件的原因、过程和结果, 以及表达者的语言和非语言(如面部表情)表现(共不少于50字)。随后, 被试评价了愤怒表达者的温暖、能力和领导力涌现并提供人口统计学信息。

18位被试(8.26%)未能按照要求描述在工作场所发生的同事愤怒表达事件, 如所描述的愤怒事件出于非工作原因或发生于组织外, 或描述了其它负面情绪(如蔑视)表达事件, 故被删除。最终得到200个有效样本, 54%是女性, 平均年龄30.59岁(= 4.96), 平均工作年限为5.19年(= 3.51)。被试来自制造业、银行金融、交通运输和教育服务等多个行业。

3.2 变量测量

3.2.1 愤怒表达类型测量

为了更好地确定愤怒表达的类型, 我们对被试描述的愤怒表达事件进行编码。首先根据愤怒双阈值模型建立抑制愤怒、合理愤怒表达和越轨愤怒表达的编码标准(Geddes & Callister, 2007)。抑制愤怒的暗自愤怒表现具体示例如:“猛喝茶, 之后自己跟自己在那低声骂着上司。之后深呼吸, 继续工作”; 间接愤怒表现具体示例如:“她会和周围同事吐槽领导, 指出领导做得不好的地方, 和同事达到共鸣”。合理愤怒表达具体示例如:“该同事不认可我编制的标准的内容, 要求更改, 我未同意, 于是双方争辩了很久, 声音很大”。越轨愤怒表达具体示例如:“指桑骂槐, 一幅(副)狰狞的面孔, 拍桌子打板凳, 愤怒至极”。

本文的第一和第二作者按照上述编码标准对样本的愤怒类型进行独立编码(1 = “抑制愤怒”, 2 = “合理愤怒表达”, 3 = “越轨愤怒表达”), 评分信度(Cronbach’ α)为.88, 编码有效。其中, 如果两位编码员对同一条样本给出了相同的编码, 该编码即是最终编码; 如果编码不同, 则由两位作者共同讨论来确定最终的编码。由此编码出47条抑制愤怒, 124条合理愤怒表达和29条越轨愤怒表达[5]三组之间存在较大的样本数量差异, 这是符合理论和职场实际情况的。从定义上来说, 抑制愤怒更难被观察到; 而在实际的工作场所中, 越轨愤怒有违组织规范, 并非常态, 因此发生频率相对更低(Fitness, 2000)。。此外, 我们通过检验愤怒表达强度和愤怒表达合理性为了进一步验证了编码结果符合双阈值模型的三类愤怒表达的定义, 编码有效[6]编码标准、示例及检验结果见https://osf.io/MPWJ6/。

3.2.2 愤怒道歉测量

被试被要求回忆在其所描述的愤怒表达事件中, 愤怒表达的同事是否有为他/她的愤怒表达道歉, 具体题项为:“该同事在事情发生之后多大程度上表达了道歉?” (1 = 完全没有, 5 = 很大程度上)。

3.2.3 能力感知、温暖感知和领导力涌现与控制变量的测量

测量温暖感知、能力感知与领导力涌现三个变量所用量表与研究1相同, Cronbach’ α分别为0.90, 0.85和0.92。控制变量是表达者的性别, 以及表达者和被试间的人际竞争。根据刻板印象内容模型, 这两个变量会影响观察者对表达者的温暖和能力的感知(Fiske et al., 2002; Lewis, 2000)。人际竞争采用Xu等人(2020)使用的三项量表测量。被试需要评价在多大程度上同意以下对与所回忆同事间关系的描述。示例题项如:“我认为该同事是我工作中的竞争对手”“在工作表现上该同事是我的竞争对手” (1 = 完全不同意, 5 = 完全同意, Cronbach’ α = 0. 91)。

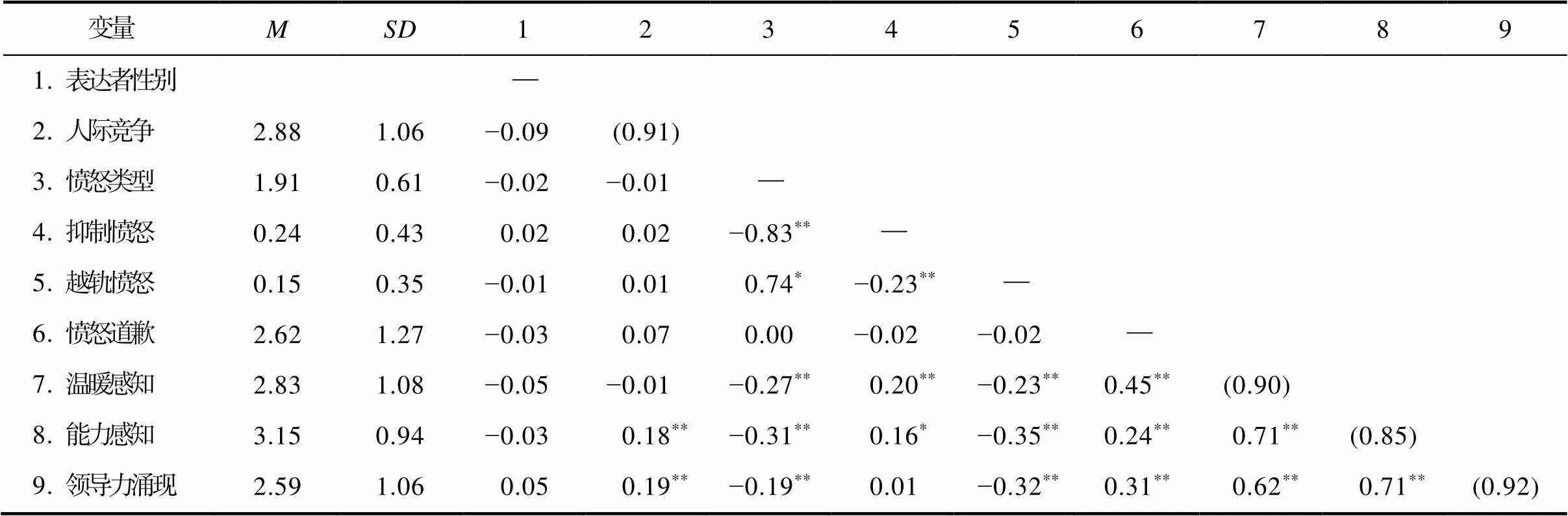

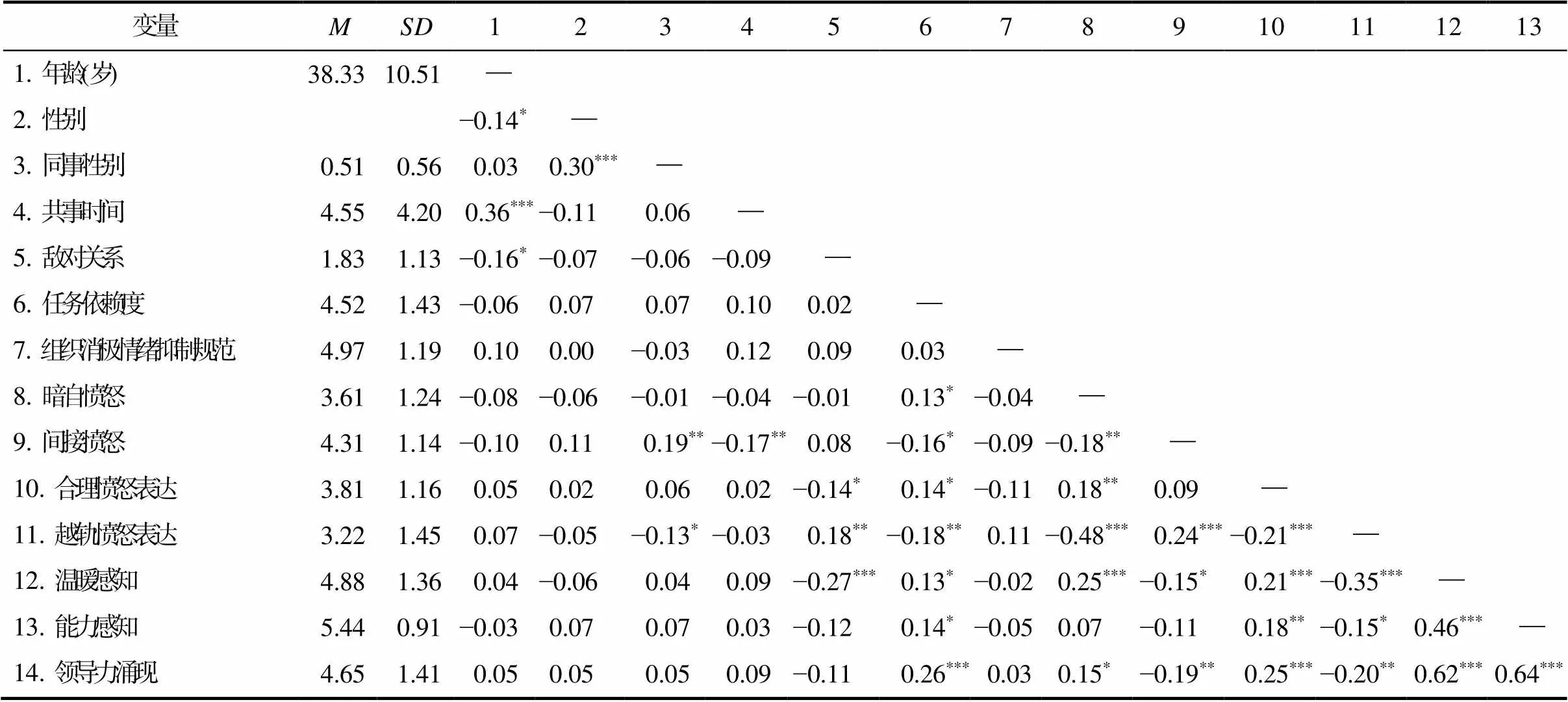

3.3 实证分析与结果

CFA结果显示假设的三因子模型拟合效度最优((χ2= 165.57,= 74, CFI = 0.96, TLI = 0.95, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.05), 变量之间的区分效度良好。变量的描述性统计和相关性分析结果见表1。对于假设1a和假设1b, 基于三类愤怒表达的ANOVA结果显示温暖感知(= 3.22,= 1.02;= 2.82,= 1.07;= 2.22,= 0.96;(2, 197) = 8.25,< 0.001, ηp2= 0.08, 90% CI [0.02, 0.14])在三类愤怒表达之间差异显著;检验结果显示, 合理愤怒表达下同事感知到表达者的温暖显著低于抑制愤怒((169) = −2.18,= 0.03,= −0.37), 但显著高于越轨愤怒表达((151) = 2.80,= 0.01,= 0.58), 因此假设1a和1b均得到支持。对于假设2a和2b, 基于三类愤怒表达的ANOVA结果显示能力感知(= 3.41,= 0.80;= 3.23,= 0.94;= 2.35,= 0.72;(2, 197) = 14.63,< 0.001, ηp2= 0.13, 90% CI [0.06, 0.20])在三类愤怒表达之间差异显著;检验结果显示, 合理愤怒表达下同事感知到表达者的能力与抑制愤怒之间并无显著差异((169) = −1.24,> 0.10), 但显著高于越轨愤怒表达((151) = 5.59,< 0.001,= 0.98)。因此, 假设2a没有被支持, 但假设2b成立。

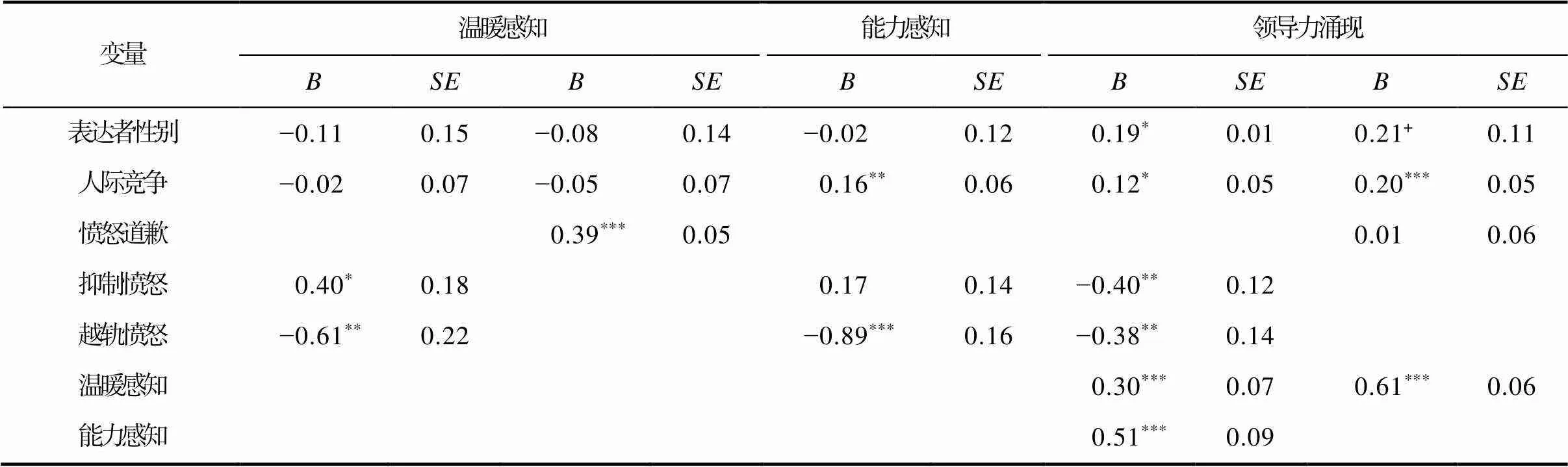

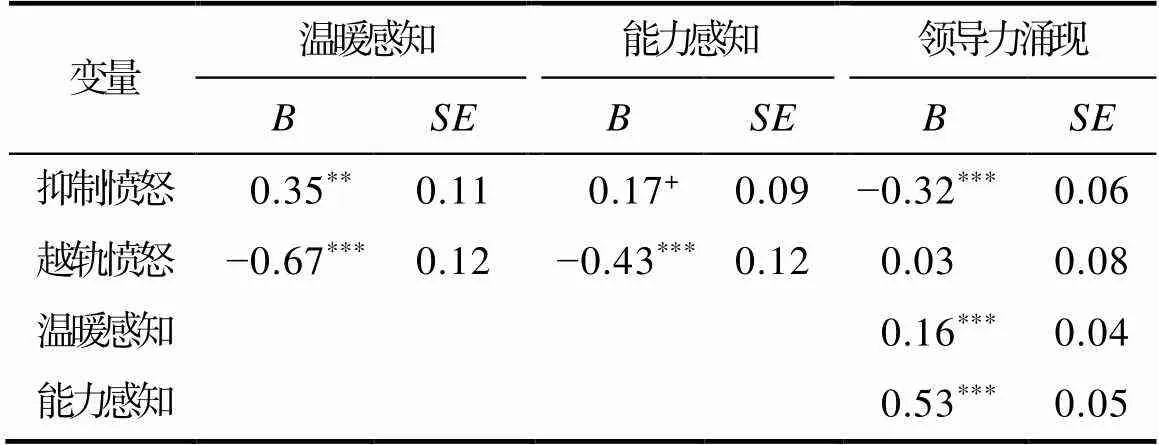

为了检验假设3a-4b, 我们采用和研究1一致的方法——生成两个虚拟变量, 即抑制愤怒(1=抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达)以及越轨愤怒(1=越轨愤怒表达, 0 = 抑制愤怒和合理愤怒表达), 并使用Mplus 8.3进行回归分析(Bootstrap, n = 5000), 结果见表2。温暖感知(= 0.30,< 0.001)和能力感知(= 0.51,< 0.001)与领导力涌现呈正相关。假设3a和3b分别提出合理愤怒表达相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过温暖感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示温暖感知对抑制愤怒与领导力涌现关系的中介效应显著(= 0.12,= 0.06); 95% CI [0.02, 0.27]), 对越轨愤怒表达于领导力涌现关系的中介效应亦显著(= −0.19,= 0.08); 95% CI [−0.37, −0.05])。因此假设3a和3b均得到支持。假设4a和假设4b分别提出合理愤怒表达相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过能力感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示能力感知对抑制愤怒与领导力涌现关系的中介效应不显著 (= 0.09,= 0.07; 95% CI [−0.05, 0.24.]), 不支持假设4a; 而对越轨愤怒表达与领导力涌现关系的中介效应显著(= −0.45,= 0.11; 95% CI [−0.70, −0.27]), 假设4b成立。

表1 主要研究变量的均值、标准差、信度和相关性(研究2)

注:= 200.*< 0.05;**< 0.01;***< 0.001; 对角线的括号中为Cronbach’ α系数;

表达者性别:2 = 女性, 1 = 男性;

愤怒表达类型:3 = 越轨愤怒表达, 2 = 合理愤怒表达, 1 = 抑制愤怒;

抑制愤怒编码:1 = 抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达;

越轨愤怒编码:1 = 越轨愤怒表达, 0 = 合理愤怒表达和抑制愤怒;

愤怒道歉编码:1 = 有道歉, 0 = 无道歉。

表2 回归分析结果(研究2)

注:= 200.+< 0.10;*< 0.05;**< 0.01;***< 0.001.

表达者性别:2 = 女性, 1 = 男性;

抑制愤怒编码:1 = 抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达;

越轨愤怒编码:1 = 越轨愤怒表达, 0 = 合理愤怒表达和抑制愤怒;

愤怒道歉编码:1 = 有道歉, 0 = 无道歉。

最后, 结果显示愤怒道歉对温暖感知具有正向作用(= 0.39,< 0.001), 并且愤怒道歉通过温暖感知正向作用于领导力涌现(= 0.24,= 0.04; 95% CI [0.16, 0.33]), 假设5a和5b得到支持。同样地, 我们补充分析了愤怒道歉能否对能力感知产生作用并进而影响领导力涌现。把能力感知与温暖感知同时作为中介分析, 结果显示愤怒道歉对能力感知具有显著正向影响(= 0.17,= 0.001), 中介效应亦显著(= 0.10,= 0.03; 95% CI [0.04, 0.17])。

3.4 讨论

研究2发现, 相比于抑制愤怒, 合理愤怒表达尽管不会显著降低他人对表达者能力的感知, 但会降低对温暖的感知, 从而阻碍领导力涌现; 相较于合理愤怒表达, 越轨愤怒表达则会同时损害表达者在他人眼中能力和温暖的形象, 从而有碍于其领导力涌现; 此外, 研究2再次验证了愤怒道歉作为愤怒表达之后的一种弥补策略, 能够有效弥补表达者受损的温暖形象而促进领导力涌现。

但研究2的结果与研究1存在两处差异。首先, 不同于研究1, 研究2证明了越轨愤怒表达相比合理愤怒表达、合理愤怒表达相比于抑制愤怒对表达者温暖形象的负面作用。其次, 研究2未能重复验证研究1中发现的合理愤怒表达相比于抑制愤怒对能力形象的负面作用。导致这些差异的原因可能有两点。一是, 引入了愤怒表达的原因这一新变量。我们尝试根据文本数据对愤怒原因进行编码, 发现除一条样本外, 所有样本均从表达者自身利益出发来表达愤怒, 如受到不公待遇等, 而未提及出于对团队或组织利益的考虑而表达愤怒[7]之所以未能涵盖到含有利他性意图的愤怒表达, 可能是因为被试的认知偏差(如选择性认知偏差、易得性偏差等; Callister et al., 2017)和文化情境的共同作用。人类对负面事件存在认知偏差, 更容易回忆起消极事件并关注其中消极的一面。在东方情境高集体主义文化下(Liu et al., 2018), 社会对自利意图的评价往往是消极的, 因此被试也就更容易回忆起出于自利意图的同事愤怒表达事件。。因此, 两个研究的结果差异表明愤怒原因是一个可能的边界条件。二是, 两个研究对抑制愤怒的观测手段存在一定差异。研究1中抑制愤怒只包含暗自愤怒, 研究2还包括间接愤怒。以往研究已反复验证了愤怒表达相比于中性情绪的负面作用(Gaertig et al., 2019; Wang et al., 2018), 因此很可能是间接愤怒抵消了暗自愤怒相比于合理愤怒表达对能力感知的正向作用。此外, 关于“相比抑制愤怒, 合理愤怒表达对表达者能力形象上的积极作用”一直未被证实。为了解决上述问题, 我们开展研究3。

4 研究3:情景实验(7个情景)

研究3主要有三个目标:1.重复验证模型以增强结论稳健性; 2.解释研究1和2不一致的结论; 3.探索未被验证的假设(即假设2a:合理愤怒表达相比于抑制愤怒对能力感知的积极作用)。根据上述讨论, 愤怒原因和抑制愤怒的内涵是研究1和2的重要区分点。因此研究3探索愤怒原因的调节作用, 并同时检验合理愤怒表达与抑制愤怒的暗自愤怒和间接愤怒比较下的作用。考虑到实地研究不能保证三类愤怒表达平均分布以及充分涵盖利他原因, 因此研究3采用情景实验法[8]预注册信息可在https://osf.io/rkd82上查看。与预注册不同的是, 我们没有在文中对愤怒原因可能的调节作用提出假设, 因为这并非本文主要关注的研究问题。。同时, 因为愤怒道歉的作用已经得到两个研究的重复验证, 并且建立了内外部效度, 因此研究3不再对其进行重复验证。

4.1 被试和流程

使用问卷星采集服务, 共招募354名[9]使用G*Power进行效力分析, 参照中效应量的指标设定f = 0.25 (Cohen, 1988), 同时设定α = 0.05, power = 0.95, 由此计算出对于3×2的个体间实验需要251份样本, 平均每组为42个样本, 为了确保稳健性, 计划每组收集50个样本; 此外, 我们还设置了一个暗自愤怒(无愤怒原因)组, 即共7组, 最终计划样本量为350。多出4个样本为问卷星样本服务额外收集。全职员工为被试。所有被试均通过了筛选题项(“出于研究需要, 此题请选择‘一般’”), 答题时间均在正常范围内(4.52~16.27分钟)[10]相比于其他情景中的被试, 在暗自愤怒情景中的被试少回答了6道对愤怒原因操纵检验的题目, 因此问卷填答时间跨度较大。我们对回答时间进行频率分析, 发现数据主要集中于5~13分钟, 仅有一条样本超过13分钟为16.27分钟, 属于异常值。该条数据属于利他原因的间接愤怒表达情景, 其中并无缺失值或异常作答现象(如连续填“5”等), 且删除该条前后, 结果并无明显差异, 因此保留。(Huang et al., 2012)。被试的平均年龄为30.18 (= 331,= 5.37)[11]年龄存在23条样本缺失。, 男性占比37.57% (= 0.49), 平均工作年限为5.37年(= 4.12), 来自多个行业, 如互联网行业、教育业、制造业等。教育背景主要为本科学历(75.14%), 亦包括高中及以下(0.85%)、大专(7.63%)、硕士(11.02%)和博士及以上学历(0.28%)。样本代表性较好。

实验包括3 (愤怒表达类型:间接愤怒vs.合理愤怒表达vs.越轨愤怒表达) × 2 (愤怒原因:利他vs.自利)和一个暗自愤怒组(无情绪表达且无愤怒原因解释), 共7个情景。被试被随机分配到其中一组(出于利他原因的间接愤怒,= 51; 出于自利原因的间接愤怒,= 51; 出于利他原因的合理愤怒表达、出于自利原因的合理愤怒表达、出于利他原因的越轨愤怒表达, 每组= 50; 出于自利原因的越轨愤怒表达,= 51; 暗自愤怒,= 52)。为了让被试更好地代入情景, 在展示情景材料之前, 我们先让被试简单回忆工作中观察到的同事间不愉快事件以及不同同事各自的表现(Klotz & Bolino, 2016)。随后让被试阅读情景的文本材料。各情景都以一次项目团队的工作进度汇报会议为背景。该团队没有正式的领导, 但其正在从事的项目对公司发展很重要, 也能让团队成员获得奖励或晋升的机会。被试被要求把自己想象为该团队的一名成员, 并将情景所描述的事件想象为真实发生在自己身边的事件。阅读完毕后, 被试填写了相关测量量表并提供人口统计学信息[12]在问卷最后, 我们使用Klotz和Bolino (2016)的三条目Likert 5点量表让被试评价了情景设置的真实性。除了利他原因的越轨愤怒表达情景的真实性得分略低于4 (3.97), 其他6个情景各自的真实性得分的均值均在4分以上; 总均值为4.27, 因此情景真实性充分。但因为该量表的Cronbach’ α仅为0.54, 故未在正文中汇报。。

4.2 实验设计

4.2.1 愤怒表达类型操纵

研究2收集的文本信息以及Fitness (2000)对职场愤怒事件的质性研究表明, “由同事导致的工作受阻”是常见且适合情景操纵的事件。因此, 我们将引发愤怒的事件设定为一位成员犯了重大错误严重拖慢了团队进度, 把愤怒表达行为设计为另一位成员徐明在会议中场休息期间对特定对象(徐明原部门的同事或犯错的成员)表达愤怒, 该行为仅发生于徐明和该特定对象两个主体之间, 并无其他人在场。被试以旁观者视角(无意中看到)观察徐明的表现。

基于双阈值理论, 暗自和间接愤怒、合理愤怒表达和越轨愤怒表达在表达强度、愤怒表达合理性和表达对象上有所差异。由此, 基于这三方面, 设计面部表情、说话语气、说话内容来操纵愤怒表达。在愤怒表达强度方面, 在暗自愤怒情景中, 徐明“神色平静”、“语调平缓”, 言语中没有流露任何与情绪有关的语句; 在间接愤怒情景中, 徐明的面部表情从最初的“神情愤怒”转变为表达后的“神色舒缓”。同时, 说话内容包括不想当面指出犯错同事的问题, 愤怒表达只是向搭档寻求理解和情感支持; 合理愤怒表达情景中, 徐明“神情愤怒”、“语气有点激动”、“皱着眉头”, 说话内容包括对犯错同事很生气, 要求其改正错误并不要再犯; 越轨愤怒表达情景中, 徐明“表情狰狞”、“语气激愤不已”、“握紧拳头”, 说话内容同样包括对犯错同事的生气, 以及要求其改正。对合理性的操纵主要体现在越轨愤怒表达情景中。具体地, 徐明“大骂”, 说出带有“气死了”、“愚蠢至极”等有极强攻击性和明显侮辱性的词汇, 并且在督促同事改正错误时使用了威胁的方式(“你再不把数据全部改正确, 而且再犯的话, 信不信我……!”)。在表达对象上的操纵主要体现在间接愤怒情景中:徐明的愤怒表达对象为“原部门的搭档”, 该角色符合双阈值理论中定义间接愤怒的两个条件:徐明信任的对象、无法帮助徐明解决问题完成目标; 在其他情景(包括暗自愤怒)中, 愤怒表达(沟通)对象均为犯错的同事。

4.2.2 愤怒原因操纵

对愤怒原因的操纵是通过徐明的语言内容来实现。利他原因情景中, 徐明解释自己之所以感到愤怒是因为犯错的同事妨碍了“大家”的工作, 有损于“整个团队甚至组织”的发展。自利原因情景中, 徐明解释自己之所以感到愤怒是因为犯错的同事妨碍了“我”的工作, 有损于“我”的职业发展。在暗自愤怒情景中, 没有解释愤怒原因。

4.2.3 变量测量

所有测量均采用Likert 5点量表。所用的能力与温暖感知量表与前两个研究相同, Cronbach’ α分别为0.78和0.83。使用Lord等(1984)的4条目领导力感知量表测量领导力涌现。该量表被广泛应用于领导力涌现的研究中, 并可见于最新的研究中(Lee Cunningham, 2022)。采用Brislin (1970)推荐的回译法对量表进行翻译, 示例题项为“徐明展现出了多少领导力”, Cronbach’ α为0.66[13]该变量Cronbach’ α并未达到0.70的水平, 对其进行删除项后的标度分析, 发现删去第四条题项(“徐明成为团队领导的渴望有多少”)后Cronbach’ α达到0.73。为了兼顾量表的完整性和内部一致性, 正文汇报的分析中仍以所有4题项取均值的数据作为结果变量, 但所有分析步骤都会同时检验以全四题项和前三个题项分别取均值作为结果变量下的假设模型, 结果显示两者并无显著差异。。

4.2.4 操纵检验

操纵检验的测量同样均采用Likert 5点量表。对愤怒表达类型的操纵包括三个方面的检验:一是愤怒表达强度, 被试需要评价“徐明在多大程度上表达了愤怒”, 同时为了检验暗自愤怒是否被成功操纵为抑制愤怒, 被试还需要回答在多大程度上同意“徐明抑制了愤怒”; 二是愤怒表达的合理性, 采用和研究2中一样的量表, Cronbach’ α为0.84; 三是愤怒表达的对象, 被试回答了在多大程度上同意“徐明‘直接’对出错的同事表达了愤怒”。对两类愤怒原因的操纵检验测量量表改编自de Dreu和Nauta (2009)的三题项亲社会型公平动机(prosocial justice motive)和三题项自利型公平动机(self- interest justice motive)量表。被试需要评价在多大程度上同意下列有关徐明愤怒原因的表述。利他原因的示例题项为 “徐明关心项目组成员和公司的需求和利益”, 自利原因的示例题项为“徐明关心自己的需求和利益”。Cronbach’ α分别为0.77和0.72。在R (4.1.2版本)中使用“bruceR”包(Bao, 2022)进行ANOVA和检验。结果显示[14]详细分析结果见https://osf.io/MPWJ6/, 对于三类愤怒表达(抑制愤怒同时包括暗自愤怒与间接愤怒, 合理愤怒表达和越轨愤怒表达)以及两类愤怒原因的操纵有效。

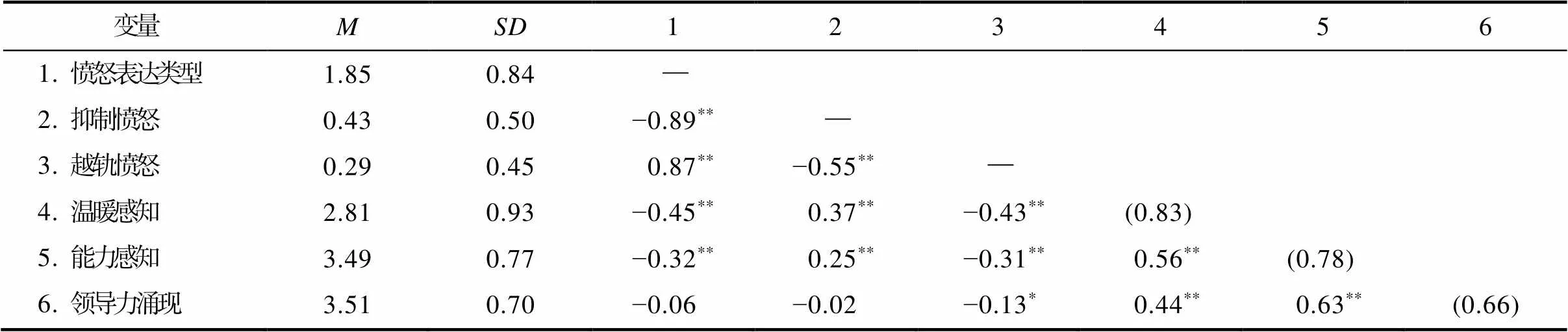

4.3 实证分析与结果

CFA结果显示假设的三因子模型拟合效度最优(χ2= 161.67,= 62, CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.07, SRMR = 0.05), 变量之间的区分效度良好[15]以领导力涌现的前三个题项进行CFA, 同样是假设的三因子模型拟合度最优。。首先对愤怒原因对合理愤怒表达相比于抑制愤怒对温暖和能力感知作用的调节效应进行检验。在R (4.1.2版本)中使用“bruceR”包(Bao, 2022)进行ANOVA和检验。愤怒原因在第一阶段的调节作用并未得到支持, 因此我们将不同愤怒原因但相同愤怒表达类型的情景合并(如利他原因的合理愤怒表达和自利原因的合理愤怒表达合并为一个情景, 即合理愤怒表达), 变为单因素的被试间实验设计[16]该操作方式参考Bolino等人(2022)在研究3情景实验中的做法, 我们也另外按照3x2的双因素实验设计对假设进行检验, 结果一致。。在主要分析中, 我们保持与研究2一致的分析方式, 将暗自愤怒和间接愤怒合并为抑制愤怒, 对假设1-5进行检验。各变量的均值、标准差和相关系数见表3。

假设1a和1b分别提出合理愤怒表达相比抑制愤怒、合理愤怒表达相比越轨愤怒表达对温暖感知的影响。首先基于三类愤怒表达类型进行ANOVA, 结果显示温暖感知(= 3.21,= 0.85;= 2.85,= 0.86;= 2.18,= 0.75;(2, 351) = 47.20,< 0.001, ηp2= 0.21, 90% CI [0.15, 0.27])在三类愤怒表达之间存在显著差异。检验结果显示合理愤怒表达下被试感知到的温暖显著低于抑制愤怒((251) = −3.22,0.001,= −0.41), 但显著高于越轨愤怒表达((199) = 5.91,0.001,= 0.83)。假设1a和1b得到验证。

假设2a和2b分别提出合理愤怒表达相比抑制愤怒和越轨愤怒表达分别对能力感知的影响。同样先基于三类愤怒表达进行ANOVA, 结果显示能力感知(= 3.71,= 0.62;= 3.54,= 0.79;= 3.11,= 0.81;(2, 351) = 21.01,< 0.001, ηp2= 0.11, 90% CI [0.06, 0.16])在三类愤怒表达之间存在显著差异。检验结果显示:与合理愤怒表达相比, 在抑制愤怒情景下, 被试认为表达者具有更高的能力((251) = 1.94,0.053,= 0.25), 但仅为边际显著; 同时, 在越轨愤怒表达情景下, 被试认为表达者具有更低的能力((199) = −3.78,0.001,= −0.53)。因此假设2a未得到支持, 2b得到支持, 这与研究2一致。

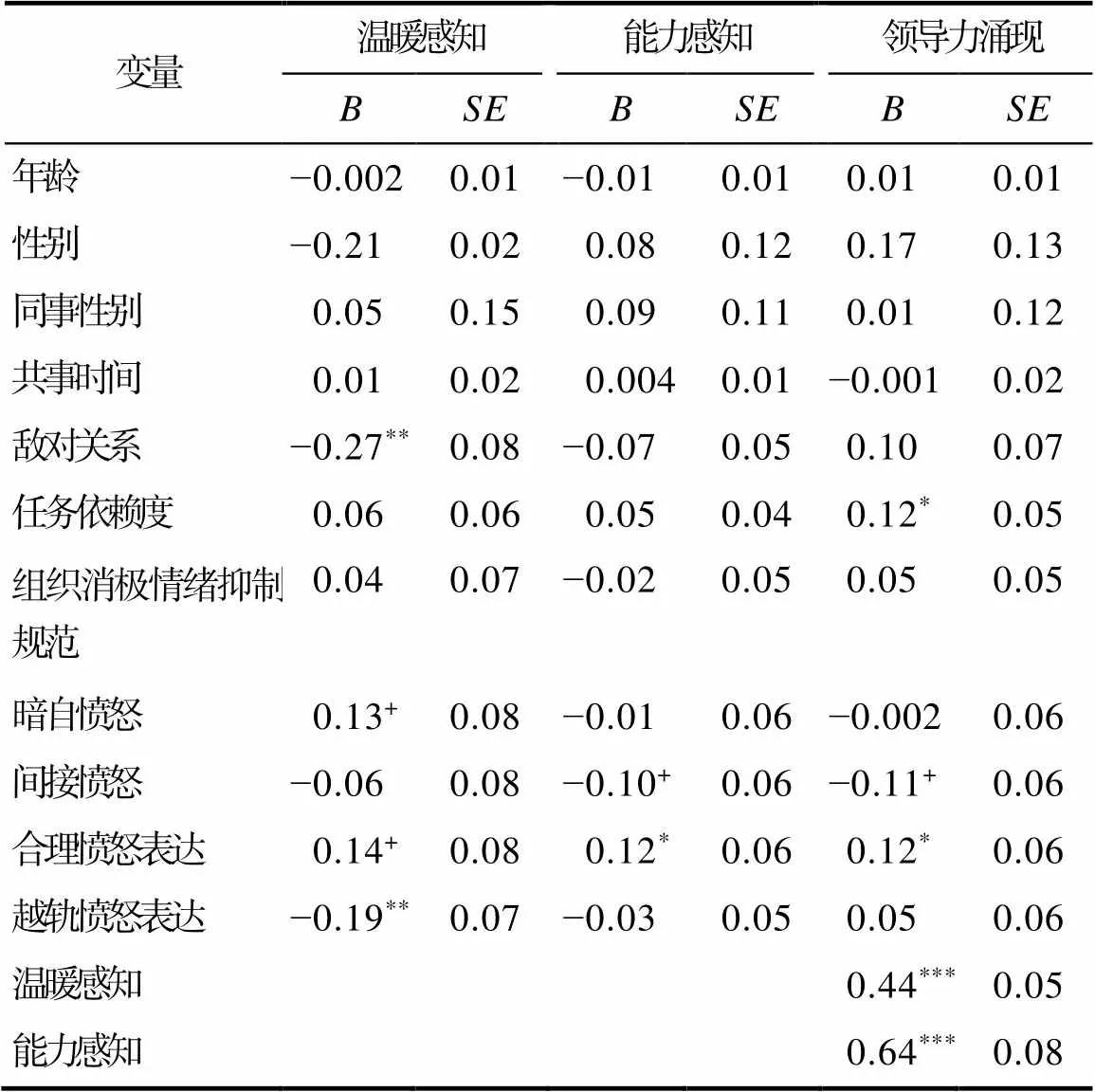

采用与研究1和2相同的方法对假设3a-4b进行检验。以合理愤怒表达为参照生成两个虚拟变量抑制愤怒(1=暗自愤怒和间接愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达)以及越轨愤怒(1=越轨愤怒表达, 0 = 暗自愤怒、间接愤怒和合理愤怒表达), 并使用Mplus 8.3进行回归分析(Bootstrap, n = 5000), 结果见表4。温暖感知(= 0.16,< 0.001)和能力感知(= 0.53,< 0.001)与领导力涌现呈正相关。假设3a和3b分别提出合理愤怒表达分相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过温暖感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示温暖感知对抑制愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应显著(= 0.06,= 0.02; 95% CI [0.02, 0.12]), 对越轨愤怒表达与领导力涌现之间关系的中介效应显著(= −0.19,= 0.08; 95% CI [−0.37, −0.05])。因此假设3a和3b均得到支持。假设4a和假设4b分别提出合理愤怒表达相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过能力感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示能力感知

表3 主要研究变量的均值、标准差、信度和相关性(研究3)

注:= 354.*< 0.05;**< 0.01;***< 0.001; 对角线的括号中为Cronbach’ α系数;

愤怒表达类型:3 = 越轨愤怒表达, 2 = 合理愤怒表达, 1 = 抑制愤怒;

抑制愤怒编码:1 = 抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达;

越轨愤怒编码:1 = 越轨愤怒表达, 0 = 合理愤怒表达和抑制愤怒。

表4 回归分析结果(研究3)

注:= 354.+< 0.10;**< 0.01;***< 0.001;

抑制愤怒编码:1 = 抑制愤怒, 0 = 合理愤怒表达和越轨愤怒表达;

越轨愤怒编码:1 = 越轨愤怒表达, 0 = 合理愤怒表达和抑制愤怒。

对抑制愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应不显著(= 0.09,= 0.05; 95% CI [−0.001, 0.188]), 不支持假设4a; 但中介越轨愤怒表达与领导力涌现之间的关系(= −0.23,= 0.07; 95% CI [−0.37, −0.10]), 假设4b成立, 同样与研究2一致。因此, 研究3重复验证了研究2的发现。

4.4 补充分析[17]补充分析的所有结果见https://osf.io/MPWJ6/与讨论

此部分, 我们进行补充分析以解释研究1 (抑制愤怒仅有暗自愤怒)和2 (抑制愤怒包含暗自愤怒和间接愤怒)不一致的结论:研究1未证实合理愤怒表达(vs.抑制愤怒)、越轨愤怒表达(vs.合理愤怒表达)对温暖感知的消极作用, 但研究2证实了这两个关系; 研究1发现合理愤怒表达(vs.抑制愤怒)和越轨愤怒表达(vs.合理愤怒表达)对能力感知有消极作用, 但研究2未能验证前者, 只验证了后者。上述分析已排除了愤怒原因对合理愤怒表达(相比于抑制愤怒)对温暖和能力感知作用的调节效应, 因此主要探索两类抑制愤怒(暗自愤怒vs.间接愤怒)之间的差异能否解释不一致的结论。

鉴于研究2和3结果的一致性, 我们认为此不一致的原因在于研究1中对愤怒表达类型操纵的缺陷(具体详见研究1的讨论部分)。此外, 我们也探索了愤怒表达类型对领导力涌现的主效应, 以及愤怒表达类型和愤怒原因对领导力涌现的直接交互作用。发现合理愤怒表达相比于间接愤怒对于领导力涌现有直接的正向作用, 而愤怒表达类型与愤怒原因的交互项对领导力涌现的作用边际显著。

5 研究4:问卷调查(西方样本多时点)

5.1 被试和流程

在Proflic平台上招募300名所在地区为美国和英国(西方文化的代表性国家)的全职员工[18]预注册信息可在https://osf.io/4exsd上查看。与预注册不同的是, 我们按照Proflic平台的建议修改了给被试支付的报酬, 完成时点1问卷的被试得到1.1英镑, 完成时点2问卷的被试再获得0.5英镑。/span>:年龄为18周岁以上、每周工作时间在31小时以上、工作中定期与同事有互动、且在Prolific上的问卷填答通过率大于等于99%。时点1中, 被试被要求随机回忆一个同事, 写下其姓名首字母后仔细回忆该同事在过去1个月内与愤怒有关的行为表现(如表情、语言及肢体语言等), 随后评价该同事做出4类愤怒表达行为的频率、和同事的敌对关系、和同事的任务依赖程度、组织消极情绪抑制规范、同事愤怒行为的合理性、同事情绪调节的程度, 并提供人口统计学信息。

问卷中设置了2个注意力筛选题项(“出于研究需要, 此题请选择‘频繁地’”和“出于研究需要, 此题请选择‘不同意’”)。有3位被试没有通过筛选题项, 3位没有完整填答问卷, 3位没有回忆同事姓名而回忆了具体事件, 最终得到291个样本[19]删去这9个样本后我们同样对答题时间进行分析, 发现只有一位答题时间异常长(134.45分钟)。考虑到该条数据并无异常回答且删除前后并不影响结果, 因此保留。。被试的平均年龄为38.22 (= 10.39); 其中50.0%为男性, 49.7%为女性, 0.3% (1位)为双性认同; 88.6%为白人, 2.4%为黑人或非裔美国人, 4.8%为亚洲人, 4.1%为其他种族。被试在当前组织的平均工作年限为7.38 (= 6.60); 来自多个行业, 包括互联网行业、教育业、制造业、零售业、服务业等; 教育背景主要为本科学历(45.4%), 亦包括本科以下(34.4%)、硕士(15.8%)和博士及以上学历(4.5%)。

时点2问卷中向时点1招募的300位被试发放, 让其回忆并写下在时点1问卷中所回忆同事的首字母后, 根据时点1所回忆的同事1个月前的行为表现评价该同事的温暖和能力以及领导力涌现。时点2最终收回并匹配成功248份问卷(回收率82.67%)。被试的平均年龄为38.33 (= 10.51); 其中51.2%为男性, 48.4%为女性, 0.4% (1位)为双性认同; 87.9%为白人, 2.8%为黑人或非裔美国人, 4.8%为亚洲人, 4.4%为其他种族。被试在当前组织的平均工作年限为7.67 (= 6.65); 来自多个行业, 包括互联网行业、教育业、制造业等; 教育背景主要为本科学历(44.4%), 亦包括本科以下(34.3%)、硕士(16.5%)和博士及以上学历(4.8%)。未填答时点2问卷的被试和完整填答两个时点的被试在人口统计学信息方面没有显著差异。因此, 样本代表性良好, 选择偏差较低。

5.2 变量测量

若无特殊说明, 量表均使用7点量表(1 = 非常不同意, 7 = 非常同意)。

时点1的变量测量。时点1测量的变量包括自变量(4种愤怒表达行为)、内容效度检验变量(感知的同事愤怒表达行为合理性、感知到的同事情绪调节)、控制变量(被试的年龄性别、同事性别、被试和同事共事的时间、和同事的敌对关系, 和同事的任务依赖程度、组织消极情绪抑制规范)。愤怒表达类型使用本文开发的量表[20]量表开发过程见https://osf.io/MPWJ6/, 被试被要求回忆过去一个月内同事进行4类愤怒表达行为的频率(1 = 从未, 7 = 总是), Cronbach’ α分别为0.91, 0.70, 0.76, 0.87 (= 291), 0.91, 0.68, 0.78, 0.88 (= 248)。和同事的敌对关系 (Cronbach’ α = 0.91 (= 291), 0.92 (= 248)) 以及同事处理愤怒行为的合理性(Cronbach’ α = 0.91 (= 291))采用和研究2一致的量表。感知到同事情绪调节的程度采用Gross和John (2003)的3条目量表(Cronbach’ α = 0.91 (= 291)), 示例题项为“XX (同事姓名首字母)隐藏自己的情绪”。和同事的任务依赖程度采用van der Vegt和Janssen (2003)的5条目量表(Cronbach’ α = 0.89 (= 291)), 示例题项为“我需要与XX (同事姓名首字母)合作, 以做好我的工作”。组织消极情绪抑制规范选取Schaubroeck和Jones (2000)8条目量表中的4条以“为了给他人(如领导、同事、顾客等)留下一个更好的印象”为目的的组织情绪表达规范感知(Cronbach’ α = 0.93 (= 291), 0.93 (= 248)), 因为本文关注人际感知, 示例题项为“为了给他人(如领导、同事、客户等)留下好印象, 我们必须抑制可能感到的愤怒和蔑视”。

时点2的变量测量。时点2测量的变量包括中介(感知到同事的温暖和能力)和结果变量(领导力涌现)。采用和研究3一致的量表, 温暖感知的Cronbach’ α = 0.91 (= 248), 能力感知的Cronbach’ α = 0.75 (= 248), 领导力涌现的Cronbach’ α = 0.91 (= 248)。

5.3 假设模型检验[21]所有包含控制变量的分析均在移去控制变量的情况下重复检验, 结果并未发现有统计学意义的差异。

首先对模型拟合度进行检验。CFA结果显示, 假设的七因子模型拟合效度最优(χ2= 649.40,= 254, CFI = 0.90, TLI = 0.88, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.06)。尽管TLI偏低, 但除自变量外均采用成熟量表, 其他拟合指数总体达到可接受水平, 且该模型显著优于备择模型(合并能力感知和领导力涌现后:χ2= 748.85,= 260, CFI = 0.87, TLI = 0.85, RMSEA = 0.09, SRMR = 0.07; 合并温暖感知和能力感知:χ2= 832.96,= 260, CFI = 0.85, TLI = 0.83, RMSEA = 0.09, SRMR = 0.07; 合并温暖感知和领导力涌现:χ2= 1024.12,= 260, CFI = 0.80, TLI = 0.77, RMSEA = 0.11, SRMR = 0.07)。因此我们认为模型拟合度良好。

各变量的均值、标准差和相关系数见表6。使用Mplus 8.3 进行回归分析(Bootstrap,= 5000), 结果见表7。温暖感知(= 0.44,< 0.001)和能力感知(= 0.64,< 0.001)与领导力涌现呈正相关。假设1a和1b分别提出合理愤怒表达分别相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达对温暖感知的影响, 假设2a和2b则分别提出合理愤怒表达分别相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达对能力感知的影响。回归结果显示, 暗自愤怒对温暖感知(= 0.13,= 0.08,= 0.10)和能力感知(= −0.01,= 0.06,> 0.10)的作用不显著, 间接愤怒对温暖感知(= −0.06,= 0.08,> 0.10)和能力感知(= −0.10,= 0.06,= 0.09)的作用不显著; 合理愤怒表达对温暖感知(= 0.14,= 0.08,= 0.08)无显著作用, 但对能力感知(= 0.12,= 0.06,= 0.04)有显著正向作用; 越轨愤怒表达对温暖感知(= −0.19,= 0.07,= 0.01)有显著负向作用, 但对能力感知(= −0.03,= 0.05,> 0.10)作用不显著。因本文提出的是两两比较的假设, 所以将合理愤怒表达对温暖和能力感知的回归系数与其他三类愤怒行为对应的回归系数做差, Bootstrapping结果显示, 合理愤怒表达与暗自愤怒对温暖感知(= 0.01,= 0.12; 95% CI [−0.23, 0.24])和能力感知(= 0.13,= 0.09; 95% CI [−0.05, 0.29])的作用并无显著差异; 合理愤怒表达与间接愤怒对温暖感知的作用(= 0.20,= 0.11; 95% CI [−0.03, 0.41])无显著差异, 但对能力感知存在显著的更正向作用(= 0.22,= 0.09; 95% CI [0.04, 0.40]); 最后, 合理愤怒表达相比于越轨愤怒表达对温暖(= 0.33,= 0.11; 95% CI [0.12, 0.56])和能力感知(= 0.15,= 0.07; 95% CI [0.02, 0.29])的作用均显著更为正向。因此, 除假设1a外, 假设2a得到部分支持, 假设1b和2b得到支持。

表6 主要研究变量的均值、标准差和相关性(研究4)

注:= 248.*< 0.05;**< 0.01;***< 0.001

性别、同事性别:1 = 女性, 0 = 男性.

表7 回归分析结果(研究4)

注:= 248.+< 0.10;**< 0.01;***< 0.001

假设3a和3b分别提出合理愤怒表达分别相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过温暖感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示温暖感知对暗自愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应(= 0.06,= 0.03; 95% CI [−0.01, 0.13]), 对间接愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应(= −0.03,= 0.03; 95% CI [−0.10, 0.03]), 以及对合理愤怒表达与领导力涌现之间关系的中介效应(= 0.06,= 0.03; 95% CI [−0.01, 0.13])均不显著, 但对越轨愤怒表达与领导力涌现之间关系的中介效应显著(= −0.09,= 0.04; 95% CI [−0.16, −0.02])。同样根据两两比较假设, 将中介作用做差分析, Bootstrapping结果显示:相比于暗自愤怒, 合理愤怒表达通过温暖感知(= 0.004,= 0.05; 95% CI [−0.10, 0.11])与领导力涌现的间接关系均无显著差异; 相比于间接愤怒, 合理愤怒表达通过温暖感知(= 0.09,= 0.05; 95% CI [−0.01, 0.19])与领导力涌现的间接关系与间接愤怒并无显著差异; 相比于越轨愤怒表达, 合理愤怒表达通过温暖感知(= 0.01,= 0.05; 95% CI [0.05, 0.26])与领导力涌现的间接关系均显著更为正向。因此, 假设3a并未得到支持, 假设3b得到支持。

假设4a和假设4b分别提出合理愤怒表达分别相比于抑制愤怒和越轨愤怒表达通过能力感知对领导力涌现的影响, Bootstrapping结果显示能力感知对暗自愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应(= −0.004,= 0.04; 95% CI [−0.07, 0.07]), 对间接愤怒与领导力涌现之间关系的中介效应(= −0.06,= 0.04; 95% CI [−0.14, 0.01]), 对越轨愤怒表达与领导力涌现之间关系的中介效应(= −0.09,= 0.03; 95% CI [−0.16, 0.02])均不显著, 但对合理愤怒表达与领导力涌现之间关系的中介效应 (= 0.08,= 0.04; 95% CI [0.01, 0.16])显著。同样将中介作用做差分析, Bootstrapping结果显示:相比于暗自愤怒, 合理愤怒表达通过能力感知(= 0.08,= 0.06; 95% CI [−0.03, 0.19])与领导力涌现的间接关系无显著差异; 相比于间接愤怒, 合理愤怒表达通过能力感知(= 0.02,= 0.06; 95% CI [0.03, 0.27])与领导力涌现的间接关系则显著更为正向; 相比于越轨愤怒表达, 合理愤怒表达通过能力感知(= 0.04,= 0.04; 95% CI [0.01, 0.19])与领导力涌现的间接关系显著更为正向。因此, 假设4a部分得到支持, 假设4b得到支持。

5.4 结论与讨论

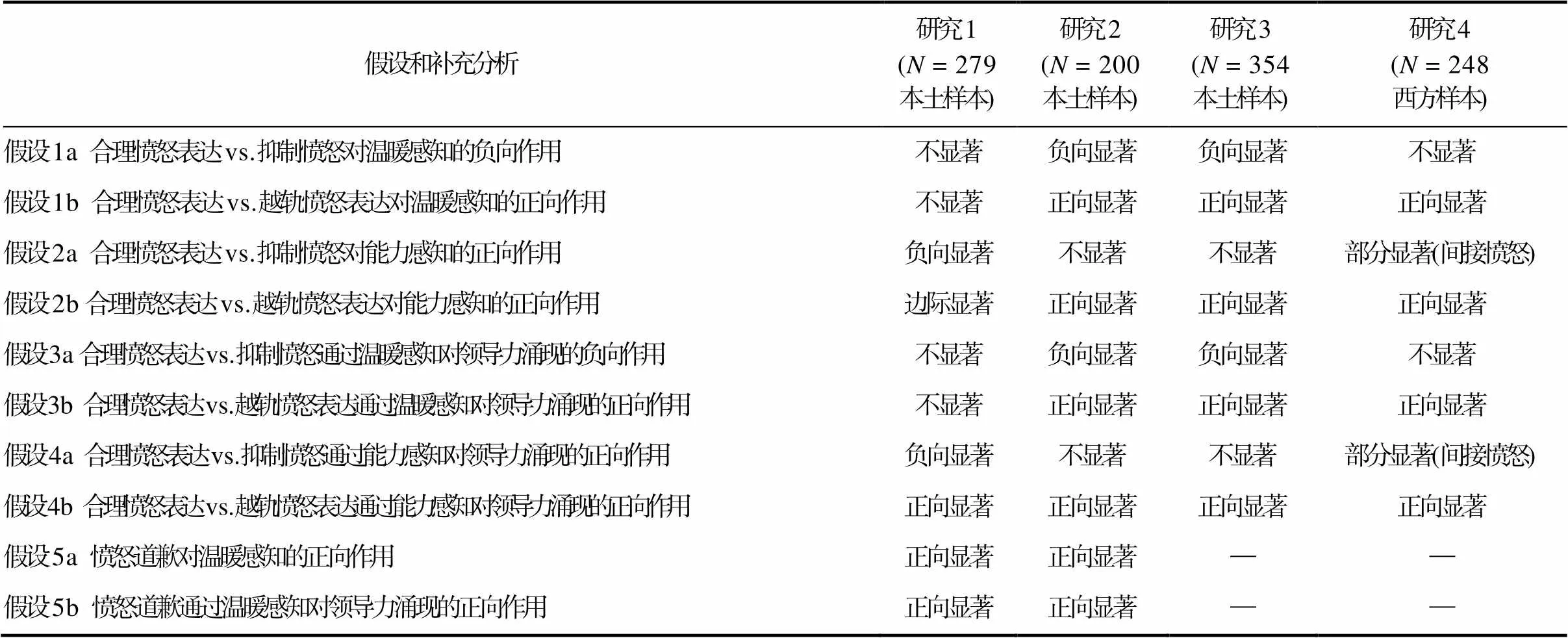

研究4中, 我们开发了工作场所愤怒表达行为的量表, 并根据该量表收取西方文化情境的数据, 对模型进行检验。相关和回归分析的结果证明, 合理愤怒表达相比于抑制愤怒的间接愤怒有利于提升同事感知到的能力, 相比于越轨愤怒表达则能让同事同时感知到更高的温暖和能力。研究4提升了本文的外部效度, 并反映出文化因素对职场愤怒表达社会作用的影响。为了更好地对比4个研究的结果和不同文化情境下的差异, 我们将所有的研究结果汇总在表8中。

综合4个研究的结论可以发现, 合理愤怒表达相比于越轨愤怒表达对温暖和能力感知以及进一步对领导力涌现的正向作用是最稳健的, 而与抑制愤怒相比则呈现出复杂且不一致的结论。其中有两个重要的影响因素:一是比较对象(暗自愤怒 vs. 间接愤怒), 二是文化情境(东方 vs. 西方)。这也进一步验证了研究3的结论。一方面, 比较对象上, 合理愤怒表达只有在与间接愤怒相比时才可能有利于他人感知到的能力感知(研究4); 而与暗自愤怒相比则无积极作用。另一方面, 情境因素上, 西方文化相比于东方文化, 对完成工具性任务以及显示个体能力的目标更为重视, 其重要性不低于甚至高于人际和谐的目标 (Chen, 2001, 2002), 因此合理愤怒表达相比于抑制愤怒不仅不会有损同事的温暖感知, 可能还有正向作用, 对能力感知也可能有提升作用。而在东方文化情境下, 维持和谐的规范主导人际交往, 因此当与暗自愤怒相比时, 合理愤怒表达会显著降低同事感知到的温暖, 也无法提升能力感知, 甚至往往产生负面作用; 而与间接愤怒相比时, 对温暖感知和能力感知的作用无明显差异。这也解释了两两比较结果中显示的合理愤怒表达对温暖感知的正向作用, 以及另一个有趣的发现:间接愤怒在西方文化中对能力感知的显著负向作用, 但在本土样本中则并未显示这一作用。进一步验证了文化情境对愤怒表达行为社会作用的重要影响。

表8 四个研究结果对比

6 总结与讨论

6.1 研究结论总结

4个研究的结果共同表明:合理愤怒表达相比于越轨愤怒表达能够通过提高表达者温暖和能力的形象而促进其领导力涌现。而合理愤怒表达相比于抑制愤怒的作用需要同时考虑比较对象和文化情境因素:合理愤怒表达和暗自愤怒相比时, 无论在东方还是西方文化情境下, 均不能提升表达者的温暖和能力形象及进一步的领导力涌现, 并且在东方文化情境下会出现显著的负面作用; 但与间接愤怒相比时, 对表达者的能力形象可能所提升, 尤其是在西方文化情境下, 也不会显著降低温暖形象, 从而有助于领导力涌现。此外, 研究1和2的结果重复证明了愤怒道歉是一种有效的弥补策略, 能够通过提高温暖感知对领导力涌现产生积极作用; 研究3则探索了愤怒原因的作用, 发现至少在本土情境中, 愤怒原因对愤怒表达类型对温暖和能力感知作用没有显著的调节效应, 证明了在东方文化情境下, 愤怒表达作为一个激活度非常高的行为, 无论出于何种原因, 其本身对表达者能力和温暖形象都有很大影响。

6.2 理论贡献

首先, 本研究通过将职场愤怒表达与领导力涌现相结合, 把对愤怒表达的研究从纵向领导力拓展到横向领导力领域。已有研究主要集中于领导愤怒表达对领导有效性的影响(可参考综述Shao & Guo, 2021), 但鲜少探索员工的愤怒表达对其领导力涌现的影响。本研究基于内隐领导理论和刻板印象内容模型, 揭示了愤怒表达在横向领导力方面的消极作用。这一发现与在纵向领导力层面发现的积极作用并不一致, 这也恰恰说明了这一拓展的必要性和重要性。

第二, 本研究延展了内隐领导理论的适用情境, 补充了个体对他人与理想领导形象匹配度判断的心理机制。首先, 本研究将该理论引入愤怒表达领域, 拓展了其在情感互动场景的应用(Melwani et al., 2012)。其次, 通过引入刻板印象内容模型, 提出温暖和能力感知两个心理机制, 更完整地刻画了个体如何根据他人的具体行为来与理想领导进行匹配的心理过程。

第三, 本研究通过结合愤怒的双阈值模型和刻板印象内容模型, 完善了愤怒双阈值理论的解释机制, 并通过实证检验挑战了该理论的部分观点, 增加了对该理论适用性的认识。具体而言, 一方面, 通过结合刻板印象内容模型, 本研究发现愤怒表达会引起他人形成对表达者温暖和能力形象的认知评价, 从而补充了该理论未能揭示的愤怒人际间影响的具体心理机制。另一方面, 本文发现理论所提出的合理愤怒表达相较于抑制愤怒的积极作用尽管在西方文化情境中得到了充分的验证, 但在东方文化情境下并不完全适用于横向领导力领域, 检验了该理论的适用条件。最后, 本研究拓展了道歉领域的研究。提出愤怒道歉作为个体愤怒表达之后的弥补策略, 将道歉引入横向领导力领域, 将道歉的社会性功能从人际关系修补拓展至对道歉者领导力涌现。

6.3 实践启示

首先, 本研究的结论总体揭示了在东方文化情境下, 愤怒表达对非管理者的负面人际影响。因此员工需要警惕愤怒表达对其领导力涌现的负面影响。其次, 愤怒表达的合理性在决定同事对表达者的看法和反应方面至关重要, 与合理愤怒表达相比, 超过“不当阈值”的越轨愤怒表达对表达者的负面影响最强。因此, 普通员工即便要直接表达愤怒, 也要控制好强度, 平衡好解决工作问题和遵守组织规范两方面的工作要求。最后, 抑制愤怒尽管对温暖形象的损失最小, 但如果不能依靠自身的情绪调节能力平息愤怒情绪, 尽量避免选择向其他同事抱怨的方式(间接愤怒), 慎重选择愤怒表达的对象, 平衡好自身的情绪需求和领导力表现。最后, 道歉能够修复表达者受损的温暖形象, 削弱愤怒表达对表达者领导力涌现的负面影响。因此, 我们建议普通员工在因工作事件对同事表达愤怒之后及时道歉, 以弥补愤怒表达带来的负面人际影响。

6.4 研究局限和未来展望

首先, 数据样本的局限性。4个样本的平均年龄都在30~40岁。社会情绪选择性理论(Carstensen, 1992)指出, 年龄的增长会使人们更重视人际关系。本研究所收集的样本可能是更容易表达愤怒的群体, 可能会对本文的结论产生一定影响。此外, 本研究没有进一步探究道歉内容的影响, 未来的研究可以结合互动双方权力基础、地位等差异, 进一步考察道歉内容的不同维度分别对温暖和能力形象的弥补作用(Fehr & Gelfand, 2010; Frantz & Bennigson, 2005)。最后, 未来需要进一步探索员工在同事间的愤怒表达对其领导力涌现的其他解释机制。在纵向领导力领域中, 能够解释愤怒表达对领导有效性的员工认知机制主要包括对领导个体特质的感知和动机的归因(Shao & Guo, 2021); 而领导力涌现领域发现领导动机(motivation to lead)能够正向预测领导力涌现(Badura et al., 2020), 因此未来研究可以进一步探索同事感知到表达者的领导动机在其中的中介效应。

Badura, K. L., Grijalva, E., Galvin, B. M., Owens, B. P., & Joseph, D. L. (2020). Motivation to lead: A meta-analysis and distal-proximal model of motivation and leadership.(4), 331−354.

Bao, H.-W.-S. (2022).. R package version 0.8.x. https:// CRAN.R-project.org/package=bruceR

Bolino, M. C., Flores, M. L., Kelemen, T. K., & Bisel, R. S. (2022). May I please go the extra mile? Citizenship communication strategies and their effect on individual initiative OCB, work-family conflict, and partner satisfaction.Advance online publication. https://doi.org/10.5465/amj.2020.0581

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research.(3), 185− 216.

Carstensen, L. L. (1992). Social and emotional patterns in adulthood: Support for socioemotional selectivity theory.(3), 331−338.

Chen, G.-M. (2001). Toward transcultural understanding: A harmony theory of Chinese communication. In V. H. Milhouse, M. K. Asante, & P. O. Nwosu (Eds.),(pp. 55−70). Thousand Oaks, CA: Sage.

Chen, G.-M. (2002). The impact of harmony on Chinese conflict management. In G. M. Chen & R. Ma (Eds.),(pp. 3−17). Westport, CONN: Ablex,

Cohen, J. (1988).(2nded.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Cronshaw, S. F., & Lord, R. G. (1987). Effects of categorization, attribution, and encoding processes on leadership perceptions.(1), 97−106.

Cuddy, A., Fiske, S. T., & Glick, P. (2008). Warmth and competence as universal dimensions of social perception: The stereotype content model and the bias map., 61−149.

De Dreu, C. K. W., & Nauta, A. (2009). Self-interest and other-orientation in organizational behavior: Implications for job performance, prosocial behavior, and personal initiative.(4), 913−926.

DeRue, D. S., & Ashford, S. J. (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations.(4), 627−647.

DeRue, D. S., Nahrgang, J. D., & Ashford, S. J. (2015). Interpersonal perceptions and the emergence of leadership structures in groups: A Network perspective.(4), 1192−1209.

Edwards, J. R., & Lambert, L. S. (2007). Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis.(1), 1−22.

Ekman, P. (1984). Expression and the nature of emotion. In K. R. Scherer & P. Ekman (Eds.),(pp: 319−344). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Epitropaki, O., & Martin, R. (2004). Implicit leadership theories in applied settings: Factor structure, generalizability, and stability over time.(2), 293−310.

Farrell, D. (1983). Exit, voice, loyalty, and neglect as responses to job dissatisfaction: A multidimensional scaling study.(4), 596−607.

Fehr, R., & Gelfand, M. J. (2010). When apologies work: How matching apology components to victims’ self-construals facilitates forgiveness.(1), 37−50.

Feng, C. (2019). Effectiveness and mechanism of leader anger in the workplace.(11), 1917−1928.

[冯彩玲. (2019). 工作场所领导愤怒的有效性及其作用机制.(11), 1917−1928.]

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition.(6), 878−902.

Fitness, J. (2000). Anger in the workplace: An emotion script approach to anger episodes between workers and their superiors, co-workers and subordinates.(2), 147−162.

Frantz, C. M., & Bennigson, C. (2005). Better late than early: The influence of timing on apology effectiveness.(2), 201-207.

Frijda, N. H. (1986).Cambridge: Maison des Sciences de l’Homme and Cambridge University Press.

Gaertig, C., Barasch, A., Levine, E. E., & Schweitzer, M. E. (2019). When does anger boost status?, Article 103876. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103876

Geddes, D., & Callister, R. R. (2007). Crossing the line(s): A dual threshold model of anger in organizations.(3), 721−746.

Gibson, D. E., & Callister, R. R. (2010). Anger in organizations: Review and integration.(1), 66−93.

Goffman, E. (1967).Garden City, NY: Anchor Books.

Gross, J. J. (2007).NY: The Guilford Press.

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being.(2), 348−362.

Huang, J. L., Curran, P. G., Keeney, J., Poposki, E. M., & DeShon, R. P. (2012). Detecting and deterring insufficient effort responding to surveys.(1), 99−114.

Izard, C. E. (1992). Basic emotions, relations among emotions, and emotion cognition relations.(3), 561−565.

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review.(4), 765−780.

Kim, P. H., Ferrin, D. L., Cooper, C. D., & Dirks, K. T. (2004). Removing the shadow of suspicion: The effects of apology versus denial for repairing competence− versus integrity− based trust violations.(1), 104−118.

Klotz, A. C., & Bolino, M. C. (2016). Saying goodbye: The nature, causes, and consequences of employee resignation styles.(10), 1386−1404.

Lazare, A. (2004).New York: Oxford University Press.

Lee Cunningham, J., Sonday, L., & Ashford, S. J. (2022). Do I dare? The psychodynamics of anticipated image risk, leader identity endorsement, and leader emergence.Advance online publication. https:// doi.org/10.5465/amj.2018.1258

Lerner, J. S., & Tiedens, L. Z. (2006). Portrait of the angry decision maker: How appraisal tendencies shape anger’s influence on cognition.(2), 115−137.

Lewis, K. M. (2000). When leaders display emotion: How followers respond to negative emotional expression of male and female leaders.(2), 221−234.

Liu, C., Nauta, M. M., Yang, L.-Q., & Spector, P.E. (2018). How do coworkers ‘make the place’? Examining coworker conflict and the value of harmony in China and the United States.(1), 30−60.

Liu, W., Song, Z., Li, X., & Liao, Z. (2017). Why and when leaders’ affective states influence employee upward voice.,(1), 238−263.

Liu, Y., Li, S., He, Y., Wang, D., & Yang, B. (2021). Eliminating threat or venting rage? The relationship between narcissism and aggression in violent offenders.(3), 244−258.

[刘宇平, 李姗珊, 何赟, 王豆豆, 杨波. (2021). 消除威胁或无能狂怒?自恋对暴力犯攻击的影响机制.(3), 244−258.]

Lord, R. G., Foti, R. J., & de Vader, C. L. (1984). A test of leadership categorization theory: Internal structure, information processing, and leadership perceptions.(3), 343−378.

Madera, J. M., & Smith, D. B. (2009). The effects of leader negative emotions on evaluations of leadership in a crisis situation: The role of anger and sadness.(2), 103−114.

Melwani, S., Mueller, J. S., & Overbeck, J. R. (2012). Looking down: The influence of contempt and compassion on emergent leadership categorizations.(6), 1171−1185.

Schaubroeck, J., & Jones, J. R. (2000). Antecedents of workplace emotional labor dimensions and moderators of their effects on physical symptoms.(2), 163−183.

Schaubroeck, J. M., & Shao, P. (2012). The role of attribution in how followers respond to the emotional expression of male and female leaders.(1), 27−42.

Shao, B., & Guo, Y. (2021). More than just an angry face: A critical review and theoretical expansion of research on leader anger expression.(10), 1661−1687.

Song, X., Cheng, Y., Xie, Z., Gong, N., & Liu, L. (2021). The influence of anger on delay discounting: The mediating role of certainty and control.(5), 456−468.

[宋锡妍, 程亚华, 谢周秀甜, 龚楠焰, 刘雷. (2021). 愤怒情绪对延迟折扣的影响:确定感和控制感的中介作用.(5), 456−468.]

Tiedens, L. Z. (2001). Anger and advancement versus sadness and subjugation: The effect of negative emotion expressions on social status conferral.(1), 86−94.

Tu, M.-H., Bono, J. E., Shum, C., & LaMontagne, L. (2018). Breaking the cycle: The effects of role model performance and ideal leadership self-concepts on abusive supervision spillover.(7), 689−702.

Tucker, S., Turner, N., Barling, J., Reid, E. M., & Elving, C. (2006). Apologies and transformational leadership.(2), 195−207.

Van der Vegt, G. S., & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependence and group diversity on innovation.(5), 729−751.

Van Doorn, J., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2014). Anger and prosocial behavior.(3), 261− 268.

Van Kleef, G. A. (2009). How emotions regulate social life: The emotions as social information (EASI) model.(3), 184−188.

Van Kleef, G. A., van Doorn, E. A., Heerdink, M. W., & Koning, L. F. (2011). Emotion is for influence.(1), 114−163.

Wang, L., Restubog, S., Shao, B., Lu, V., & van Kleef, G. A. (2018). Does anger expression help or harm leader effectiveness? The role of competence-based versus integrity-based violations and abusive supervision.(3), 1050−1072.

Xu, E., Huang, X., Jia, R., Xu, J., Liu, W., Graham, L., & Snape, E. (2020). The “evil pleasure”: Abusive supervision and third-party observers’ malicious reactions toward victims.(5), 1115−1137.

Zhang, G., Yang, Y., Li, M., & Wu, J. (2019). Research on influence of perceived leader’s anger on employees’ proactive behavior.(10), 108−122.

[张光磊, 杨依蓝, 李铭泽, 吴健. (2019). 领导愤怒与员工主动性行为——一个非线性关系的检验.(10), 108−122.]

Effects of coworker anger expression on leader emergence: The mediating roles of perceived warmth and competence and the compensating effect of anger apology

JIANG Xuting, WU Xiaoyue, FAN Xueling, HE Wei

(Business School, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Although previous research has paid much attention to examining whetheranger expression is effective in enhancing leadership effectiveness, the social consequences ofanger expression are underexamined. Integrating the stereotype content model with implicit leadership theory, we propose that appropriate anger expression, compared with suppressed anger, has ambivalent effects on leader emergence by increasing coworkers’ perceived competence of the expresser while decreasing coworkers’ perceived warmth of the expresser. In addition, appropriate anger expression, compared with deviant anger expression, is theorized to positively affect leader emergence by increasing coworkers’ perceived competence and warmth of the expresser. We further propose that apology after anger expression (anger apology) is likely to benefit leader emergence by repairing coworkers’ perceived warmth of the expresser.

We conducted two online scenario-based experiments (Study 1 and 3) and two field surveys (Study 2 and 4) to test our research hypotheses. In Study 1, we employed a two (type of anger expression: expressed vs. deviant) by two (anger apology: yes vs. no) between-subjects experimental design, with a silent anger condition (i.e., no anger expression and thus no anger apology) as the control group. The sample consisted of 279 full-time Chinese employees recruited via an online survey panel (Sojump.com). To replicate the findings in Study 1, we conducted a critical incident technique study (Study 2), with a sample of 200 full-time employees recruited via the same panel used in Study 1. Participants were asked to recall and describe a workplace incident of coworker anger expression and then to evaluate their perceptions of competence, warmth, and the likelihood of leader emergence of the expresser. To reconcile some controversial findings in the two studies, we conducted Study 3 (a sample of 354 full-time employees recruited online) to provide a more nuanced examination of the effects of different types of anger expression. Specifically, we employed a three (type of anger expression: muted anger, appropriate anger expression vs. deviant anger expression) by two (anger account: other-orientation vs. self-interest) between-subjects experimental design with an additional condition of silent anger. To further replicate our findings and enhance the external validity, we conducted a field study (Study 4) by collecting two-wave data from 248 full-time employees from a Western online survey panel (Prolific.com).

In total, empirical results from four studies suggested that, compared with deviant anger expression, appropriate anger expression positively affects the likelihood of the expresser’s leader emergence by enhancing observers’ perceived competence and warmth of the expresser. However, the effects of appropriate anger expression, compared with anger suppression, were found to be contingent upon the type of anger suppression (silent vs. muted anger) and the cultural context (Chinese samples in Studies 1-3 vs. Western sample in Study 4).Moreover, anger apology was demonstrated as an effective relationship repair strategy that can increase observer perceived leader emergence of the anger expresser. These findings contribute to anger expression literature by shifting the focus from how leader anger expression affects leadership effectiveness to the social consequences of employees’ anger expression on leader emergence. Additionally, we contribute to implicit leadership theory and the dual threshold model of anger by testing and extending their core theoretical arguments in the context of coworker anger expression in the workplace. Finally, we develop a new construct of anger apology and examine its compensating effects for anger expression, providing new avenues for future research on the social functions of anger expression.

anger expression; leader emergence; perceived competence; perceived warmth; anger apology

B849: C93

2021-06-01

*国家自然科学基金面上项目(71772073), 国家杰出青年科学基金(72225007), 国家自然科学青年科学基金(72002098), 国家自然科学基金创新群体项目(71921003)。

范雪灵, E-mail: fanxueling@nju.edu.cn