员工积极主动行为的组态效应:基于过程的视角*

李丽源 高祥宇 郑晓明

员工积极主动行为的组态效应:基于过程的视角*

李丽源 高祥宇 郑晓明

(清华大学经济管理学院, 北京 100084)

积极主动行为是一个既包含外显实施行为, 又包含内在思维活动的行动过程。然而过往的文献却忽视了思维活动对积极主动行为有效性的影响。本文基于过程的视角, 运用组态的思想和方法, 研究了积极主动过程中的4个元素(预想、计划、实施和反思)对员工工作绩效和情绪耗竭的组态效应, 并探讨了环境不确定性和员工感知的领导信任对这种组态效应的影响, 以及上述组态的增量效应。运用fsQCA方法和回归分析, 本文发现:1)仅有高水平的实施并不能充分地带来高工作绩效; 2)无论环境不确定性是高还是低, 4个元素都高(低)的组态, 均可带来高(低)工作绩效; 3)在环境不确定性高时, 无论实施水平是高还是低, 高水平的预想、计划和反思足以带来高水平的工作绩效; 4)仅有高水平的实施, 而预想、计划和反思处于低水平, 会带来高情绪耗竭; 5)当员工感知到领导高度信任自己时, 无论实施水平是高还是低, 高水平的预想、计划和反思会带来低情绪耗竭; 6)总体而言, 控制住个体差异和积极主动过程中各元素对结果变量的影响后, 组态仍能预测结果变量, 而各单独元素不再能够预测结果变量。最后, 本文讨论了上述研究发现对于积极主动行为的理论价值和管理实践的启示。

积极主动, 组态效应, 模糊集定性比较分析, 过程视角, 工作绩效, 情绪耗竭

1 前言

员工积极主动行为(proactive behavior)是指员工为了改变自我或组织现状, 自发地(self-initiated)做出的以未来为导向(future-oriented)的行为(Grant & Ashford, 2008; Parker et al., 2010)。过去的研究已经发现了员工积极主动行为能对员工个人和组织产生一系列积极作用, 例如:提升员工工作绩效(例如, Thomas et al., 2010)、组织认同和工作满意度(例如, Seibert et al., 2001)。然而, 越来越多的证据表明, 积极主动行为并不总是有效(李玲玲, 黄桂, 2021; Parker et al., 2019)。根据Parker等人(2019)的总结, 过往研究从积极主动行为的类型、个人因素、情境因素以及人与情境交互这四方面入手, 采取“寻找调节变量”的思路, 来探索积极主动行为有效性的问题。例如:面对更开放的领导, 员工的积极主动行为更容易被接受, 从而产生更积极的效果(Tucker & Turner, 2015)。

虽然这些文献加深了学者们对积极主动行为何时更加有效这一问题的认识, 但它们也存在一些不足之处。一方面, 这些研究都是基于还原论, 关注单个行为的单独效应, 却忽视了行为处于复杂系统中, 具有“系统性”和“整体性” (杜运周等, 2021), 因而有必要关注多种行为的整体效果。另一方面, 这些研究也忽视了积极主动行为过程中的思维活动对行为有效性的影响。根据自我调节的观点(self-regulation perspective) (Frese & Zapf, 1994; Gollwitzer, 1990), Bindl等人(2012)的研究提出, 积极主动行为过程不仅包含了外显的实施(enacting)行动, 还包含了预想(envisioning)、计划(planning)以及反思(reflecting)这些思维活动。这些思维活动的作用不应被忽视, 因为它们深刻地影响着人类行动的有效性(Bandura, 2001; Frese & Zapf, 1994)。由于过去文献中的这些不足, 一些有关积极主动行为有效性的重要理论问题至今仍然没有得到很好的解答。例如:预想、计划和反思这些思维活动会如何影响员工积极主动行为的有效性?再如:员工在积极主动行为过程中各元素上投入水平的不同组合, 会对员工积极主动行为的有效性产生何种影响?弥补这些不足, 研究这些元素构成的不同组态会给员工本人以及企业带来哪些影响, 将帮助学者们更全面、深刻地理解员工积极主动行为, 探索积极主动行为何时更加有效, 进而发展积极主动行为有效性的理论。

为此, 本文将从过程的视角出发, 运用组态的思想和行动调节理论(action regulation theory) (Frese & Zapf, 1994; Zacher & Frese, 2018), 采用模糊集定性比较分析(fuzzy set qualitative comparative analysis, fsQCA)的方法, 来探索积极主动过程中4个元素(预想、计划、实施与反思)的高低水平的不同组态(configuration)会如何影响员工的工作绩效(job performance)与情绪耗竭(emotional exhaustion)。在此基础上, 本文将进一步探索, 环境不确定性和员工感知的领导信任, 这两个情境因素如何与积极主动过程中的4个元素相互作用, 共同影响员工积极主动行为的效果。最后, 本研究还将结合模糊集定性比较分析和回归分析的方法, 在控制住个体差异和积极主动过程中各元素的单独效应的基础上, 研究积极主动过程组态隶属度对员工工作绩效和情绪耗竭的增量效应。

本文有以下三方面的理论贡献。第一, 本文为研究“员工如何积极主动才能更加有效” 这一问题, 提供了一个新的理论视角——过程视角。过去的文献在研究这一问题时, 都将积极主动行为视为一种外显的实施行为, 而非一个同时包含外显的实施和内在思维活动的行动过程。在这种视角的指引之下, 过往的研究忽视了积极主动行为过程中的思维活动(预想、计划、反思)对积极主动行为效果的影响, 因而对积极主动行为的有效性这一问题的研究不够全面。而要全面、深刻地理解积极主动行为的效果, 研究者需要转换视角, 将积极主动行为视为一个过程, 同时考察预想、计划、实施和反思四元素的作用。将积极主动行为视为一个过程, 这不仅可以帮助研究者更全面地回答上述问题, 而且还能促使研究者更细致地考察积极主动行为的内在机理, 帮助学者们探索积极主动行为的动态变化过程, 进一步发展积极主动行为的理论。第二, 本文探索了情境因素与积极主动过程中4个元素相互作用, 共同对积极主动过程有效性的影响, 这进一步发展了情境因素如何影响积极主动过程有效性的理论。第三, 本文超越了传统的回归分析所关注的单独效应, 将复杂系统的思想引入积极主动行为的研究中, 运用组态的思想和方法揭示积极主动过程中元素间的协同效应。由于多个元素最终的影响效果, 不仅取决于元素本身, 也取决于这些元素之间如何协调与整合, 因此研究这种协同效应具有非凡的价值(杜运周等, 2015; Ong & Johnson, in press; Parker et al., 2017)。在此基础上, 本文还发现了积极主动过程组态的增量效应, 这一发现更突显了研究组态效应的重要性, 为学者们进一步研究积极主动行为的各种组态效应打下了基础。

1.1 积极主动过程对工作绩效的组态效应

本文将分别从员工的工作绩效和情绪耗竭两方面入手, 来研究积极主动行为有效性的问题, 因为工作绩效和情绪耗竭分别反映了员工在工作任务和工作体验两方面的结果状况, 而同时分析积极主动行为对这两方面的影响, 将有助于我们更全面地分析研究积极主动行为的有效性。尽管工作绩效常常被认为是员工角色内行为的结果, 但Grant和Ashford (2008)强调, 积极主动性既可以表现在角色内行为中也可以表现在角色外行为中, 因为不论角色内还是角色外行为, 都可以用消极被动的(reactive)或者积极主动的(proactive)方式去完成。如今, 越来越多的组织与领导赋予员工更大的自主权, 让员工自主选择完成工作任务的方式(Grant & Ashford, 2008)。学者们也强调员工可以积极主动地执行岗位任务(Frese & Fay, 2001)。因此, 要讨论积极主动行为有效性的问题, 就不能不研究积极主动行为对员工工作绩效的影响。此外, 若要积极主动行为长期持续有效, 它至少不能持续地带来消极的工作体验。而情绪耗竭是一种重要的消极工作体验, 故探讨积极主动行为有效性的问题时, 不应忽视积极主动行为对员工情绪耗竭的影响。

在本研究中, 我们将积极主动行为视为一个行动过程。自我调节的观点(Frese & Zapf, 1994; Gollwitzer, 1990; Zacher & Frese, 2018)认为, 除了外显的实施行动之外, 积极主动的个体还需要通过一系列内在的思维活动来调节自身的行为, 以达成目标。根据这一观点, Bindl与其同事(2012)提出, 积极主动行为包含了预想、计划、实施以及反思4种元素。预想是指员工想象一个不同的未来, 并致力于实现它(Bindl et al., 2012); 计划是在预想的未来和行为执行之间架起桥梁, 进行实现目标的行动战略的心理模拟(Zacher & Frese, 2018), 它有助于员工选择和制定行动方案, 从而带来期望的变化并避免不利的结果(Bindl et al., 2012); 实施是指员工带来改变的外显的行为; 反思是指员工努力了解其积极主动行为的成功、失败或其他影响(Bindl et al., 2012), 从而获取足够的信息来引导个人维持或调整后续的思维或行动。

本研究以行动调节理论(action regulation theory) (Frese & Zapf, 1994; Zacher & Frese, 2018)为指导。作为自我调节观点下的一种关注行动过程的理论指导框架(Wood, 2005), 行动调节理论认为, 人具有能动性, 并通过目标、计划、执行、反思这一系列的行动与现实世界互动, 改变现实世界, 在这一系列的行动中, 内在的思维活动和外显的实施行为协同作用, 紧密联系, 每一环都会影响行动的效果(Frese, 2009; Frese & Zapf, 1994; Zacher & Frese, 2018)。由此, 本文提出, 积极主动过程中4个元素均对员工工作绩效有重要作用。

首先, 预想未来可能存在的问题或改变机会有助于提升积极主动行为的有效性。个体所预想的积极主动目标超越了组织分配的常规目标, 指导了个体的主动认知和主动行动(Frese & Fay, 2001; Zacher & Frese, 2018)。预想能促使人们审视环境, 寻找改变的机会, 采取行动, 以促成(或者避免)自己想象的未来成为现实(Grant & Ashford, 2008)。研究发现, 如果管理者能够更积极地审视环境、发现未来机会, 他们所领导的公司将更成功 (Daft et al., 1988; Hamel & Prahalad, 1994)。其次, 制定计划有助于将员工心理上的预想和具体的行为步骤联系起来(Grant & Ashford, 2008), 有利于员工专注于重要的任务, 避免分心, 从而提升积极主动行为的有效性(Gollwitzer, 1990)。更精细和更主动的计划, 有助于员工提前考虑到积极主动行为过程中可能出现的问题、困难和细节, 从而更好地应对困难与挑战, 从错误中学习(Frese & Zapf, 1994; Zacher & Frese, 2018)。研究发现经营者制定详细主动的计划有助于他们的企业获得成功(Frese, Krauss et al., 2007)。再次, 实施是采取行动, 引发外部世界实质性改变的关键所在。过往的大量研究已经发现, 外显的实施对工作绩效具有重要的影响(例如, Kim et al., 2010; Whiting et al., 2008)。最后, 反思也有助于提升积极主动行为的有效性。反思是一个持续性的过程, 它发生在整个积极主动过程中, 而并非只发生在绩效出现之后。在整个行动过程中, 员工需要对行为产生的各种外部线索进行反思, 同时也要不断地对自己内部的目标和想法进行反思, 然后才能有效地调整自己的行动, 以确保自己始终处在正确的轨道上, 这对提升积极主动行为的有效性至关重要(Frese & Fay, 2001)。实证研究发现, 员工积极寻求反馈有助于提升工作绩效(de Stobbeleir et al., 2011; Renn et al., 2001)。

由于积极主动过程中的4个元素均对积极主动的效果有重要影响, 本文认为, 外显的实施行为本身并不足以充分地带来高工作绩效。如果员工只表现出高水平的实施, 而忽视预想, 可能会让他们错失带来改变的机会; 忽视计划, 可能会让他们不仅难以专注于重要的任务, 注意力分散, 甚至迷失方向, 也难以应对行动中的困难与挑战; 忽视反思, 可能会让他们在调整后续的目标、计划和行动方面遇到困难。综上所述, 本文提出以下假设:

假设1:低预想、低计划、高实施、低反思的积极主动过程组态不能充分地带来高工作绩效。

正如上文所述, 一方面, 积极主动过程中的每个元素都对积极主动行为的效果有重要影响; 另一方面, 各元素紧密联系、相互协调:行动的效率和有效性同时取决于目标的性质和目标之间的协调, 以及个人如何根据从环境中获得的信息监控和调节自己的行动(Zacher & Frese, 2018)。因此, 本文认为, 要想通过积极主动行为达成高工作绩效, 4个元素缺一不可。综上所述, 本文提出以下假设:

假设2:高预想、高计划、高实施、高反思的积极主动过程组态可以充分地带来高工作绩效。

1.2 积极主动过程对情绪耗竭的组态效应

情绪耗竭是一种典型的压力反应, 是工作要求和工作资源共同作用的结果(Demerouti et al., 2001)。要求是角色要求、期望和规范(Frese & Zapf, 1994; Hirschi et al., 2019; Locke & Latham, 2002), 而资源是个人认为有助于实现目标的任何东西(Hobfoll et al., 2018)。结合行动调节理论与工作要求−工作资源(JD-R)模型(Demerouti et al., 2001), 本文提出, 积极主动过程中的4个元素都对员工管理工作要求和工作资源至关重要。

首先, 预想有助于员工仔细审视环境, 充分了解工作要求和可用资源, 审慎评估成本与收益, 合理设置目标(Grant & Ashford, 2008; Zacher & Frese, 2018)。过去的研究发现, 设定目标有助于个体更好地分配资源(例如, Strickland & Galimba, 2001)。其次, 计划有助于员工通过心理模拟, 制定战略, 并根据工作要求, 更好地部署工作资源(Zacher & Frese, 2018)。此外, 拥有更精细和更主动的计划, 有助于员工更好地处理行动中的差错, 并从差错中学习(Zacher & Frese, 2018), 从而减少积极主动行为过程中由于差错而造成的资源消耗。再次, 外显的积极主动实施行为总体而言消耗员工的工作资源(Pingel et al., 2019)。虽然实施某些积极主动行为能够增加工作资源, 降低工作压力, 例如, 员工实施趋近性工作资源重塑(approach resource crafting)能够有效降低工作压力(Bruning & Campion, 2018), 但是过往大量研究发现, 实施积极主动行为, 对员工提出了额外的工作要求, 需要消耗更多的工作资源, 带来更高的工作压力(Bolino et al., 2010; Fay & Hüttges, 2017; Grant & Ashford, 2008; Lin & Johnson, 2015; Strauss et al., 2017; Zacher et al., 2019)。最后, 反思有助于员工了解自身行动的状况, 从而能够及时主动地调整行动的方向和资源的分配, 更好地应对行动过程中的差错, 避免差错升级(error cascade)导致更多的资源消耗(Hofmann & Frese, 2011)。

由于积极主动过程中的4个元素均对员工管理工作要求和资源有重要影响, 本文认为, 只有高水平的实施, 但忽视预想、计划和反思, 会使得员工在行动过程中经历不必要的重复, 走弯路, 甚至过早放弃行动, 并因此面临工作要求过多且混乱, 以及工作资源消耗过度的困境。过往研究发现工作要求是情绪耗竭的重要预测因素(Bakker et al., 2004; Demerouti et al., 2001), 而工作资源可以缓冲工作要求对员工的损耗(Bakker et al., 2005)。因此, 本文认为, 低预想、低计划、高实施、低反思的组态会导致过高的工作要求和过度的资源消耗, 进而让员工感受到高水平的情绪耗竭。综上所述, 本文提出以下假设:

假设3:低预想、低计划、高实施、低反思的积极主动过程组态可以充分地带来高情绪耗竭。

如果积极主动行为让员工持续经历高水平的情绪耗竭, 那么这种积极主动行为将难以为继。因此, 本文要探索, 是否存在某种组态能够有助于员工体验到低水平的情绪耗竭?积极主动行为过程对员工的情绪耗竭存在两个不同方向的影响。一方面, 过程中四元素相互协调, 有助于员工管理工作要求和工作资源。例如:如果员工在预想、计划和反思上表现卓越, 那么这种经过深思熟虑的积极主动过程将有助于员工避免浪费工作资源, 减少不必要的工作要求, 进而降低经历高情绪耗竭的可能性。另一方面, 要进行预想、计划和反思, 尤其是实施, 它本身就需要消耗资源(Bolino et al., 2010; Pingel et al., 2019)。现有的理论并不能帮助我们准确地判断这两种力量到底孰轻孰重。因此, 我们采用了“理论驱动的探索性推理”的办法(Morin et al., 2018; Ong & Johnson, in press), 提出研究问题, 而非研究假设, 试图归纳性地探索何种积极主动过程的组态能带来低情绪耗竭。综上所示, 本文提出:

研究问题1:何种积极主动过程的组态可以充分地带来低情绪耗竭?

1.3 积极主动过程、环境不确定性以及感知的领导信任的组态效应

人在行动过程中与环境不断互动, 并改变自身与环境(Bandura, 2001; Frese & Zapf, 1994)。员工的积极主动行为从来都不是发生于真空之中, 情境对积极主动行为的有效性具有重要的影响(Cai et al., 2019; Parker et al., 2019)。因此, 研究积极主动行为过程的组态效应, 不应忽视情境因素的作用。Johns (2006)认为, 情境(context)是一种环境中的机会和约束, 包括任务情境(task context)、社会情境(social context)、以及物理情境(physical context)三大类。其中, 任务情境包含了自主性(autonomy)、不确定性(uncertainty)、责任(accountability)、以及资源(resources)等因素; 社会情境包含了社会结构、人际影响等因素; 而物理情境包含了工作场所的温度、光线、声音等物理的环境因素。本文将焦点放在与员工积极主动行为的研究更相关的任务和社会情境上, 而环境不确定性和员工感知的领导信任分别代表了任务情境和社会情境的重要方面。因此, 本文将从环境不确定性和员工感知的领导信任, 这两个情境因素入手, 来研究情境因素如何与积极主动过程四元素相互作用, 共同影响员工积极主动行为的有效性。

环境不确定性是指, 个体拥有的信息不足或是无法从众多信息中辨识出相关的信息, 因而感到自己没有能力准确地预测外部环境(Milliken, 1987)。Milliken (1987)认为存在状态、效果以及反应三种不同的环境不确定性。环境的状态不确定性(state uncertainty)是指环境本身或环境中某一部分的状态难以预测; 环境的效果不确定性(effect uncertainty)是指环境或环境变化对个体的影响难以预测; 环境的反应不确定性(response uncertainty)是指应对环境变化的各种行动的结果难以预测。过往文献认为, 环境不确定性是个体面临的重要情境因素之一(蒿坡等, 2015; Milliken, 1987; 张文慧, 王辉, 2009), 它会给积极主动的人带来更多挑战, 影响积极主动行为的有效性(Parker & Turner, 2002; Parker et al., 2001)。首先, 在高环境不确定性下, 预想更加困难。个体需要在模糊和无序的环境中识别有价值的、值得改变的方面。其次, 高环境不确定性下, 计划也将更加困难。由于改变环境的行动结果难以预测, 因此个体在各种行动选项中选择并进行心理模拟的难度将变大(Gollwitzer, 1990)。最后, 个体若想进行充分有效的反思, 需要准确理解自身行动与环境变化之间的因果关系。高环境不确定性让这种因果关系变得更加模糊。因此, 高环境不确定性让反思变得更加困难。综上所述, 本文认为, 高环境不确定性会让员工在积极主动过程中的预想、计划和反思变得更加困难。

如果在高环境不确定性的情境下, 预想、计划与反思更加困难, 那么它们对员工达成高工作绩效而言, 会变得更重要吗?此时, 实施这一积极主动过程的元素会变得不重要吗?现有的理论并不能帮助我们准确地判断, 高环境不确定性与低环境不确定性下积极主动过程的不同组态对员工工作绩效的影响。因此, 我们采用了“理论驱动的探索性推理”的办法(Morin et al., 2018; Ong & Johnson, in press), 提出研究问题, 而非研究假设, 试图归纳性地探索环境不确定性对积极主动行为过程组态效应的影响。综上所示, 本文提出:

研究问题2:当考虑积极主动过程对工作绩效的组态效应时, 在高环境不确定性的条件下, 实施会更不重要吗?预想、计划和反思会更重要吗?

员工感知的领导信任是指员工相信领导对自己抱有积极正面的预期(Lau et al., 2014; 王红丽, 张筌钧, 2016)。这种感知的信任反映了员工心目中自己与领导的关系状况, 是员工面对的最重要的社会情境因素之一。本文认为, 员工感知的领导信任对员工积极主动过程中的情绪耗竭, 存在两个不同方向的影响。一方面, 当员工感知到领导信任自己时, 会体验到更高的心理授权感(Gill et al., 2019)、自豪感(Baer et al., 2015)以及基于组织的自尊感(Lau et al., 2014), 这将为员工提供更多的工作资源(Hobfoll et al., 2018), 有助于缓解员工的情绪耗竭(Bakker et al., 2005)。但另一方面, 当员工感知到领导信任自己时, 也会感受到更高的角色负荷、工作压力以及工作量, 进而加剧员工的情绪耗竭(Baer et al., 2015; 王红丽, 张筌钧, 2016)。由于感知的领导信任的这种“双刃剑”效应, 我们难以从理论上判断, 感知到高水平的领导信任在总体上是否能够补充员工在预想、计划、实施和反思中消耗的资源, 进而使员工经历低情绪耗竭。因此, 与之前相似, 我们提出研究问题, 而非研究假设, 试图归纳性地探索员工感知的领导信任对积极主动行为过程组态效应的影响。综上所示, 本文提出:

研究问题3:当同时考虑员工感知的领导信任和员工积极主动过程作为条件时, 有哪些积极主动过程组态可以充分地带来低情绪耗竭?

1.4 积极主动过程组态的增量效应

为了更严格地检验以及更深刻地理解积极主动过程的组态效应, 论证研究组态效应的重要性, 本文将研究积极主动过程组态的增量效应。这种增量效应是指, 积极主动过程的组态是否在4个元素的单独作用基础之上, 对结果变量仍有额外的影响, 即当控制住积极主动过程中的4个元素对员工的工作绩效和情绪耗竭的单独作用后, 积极主动过程组态的隶属度在多大程度上仍然能解释结果变量上的差异。

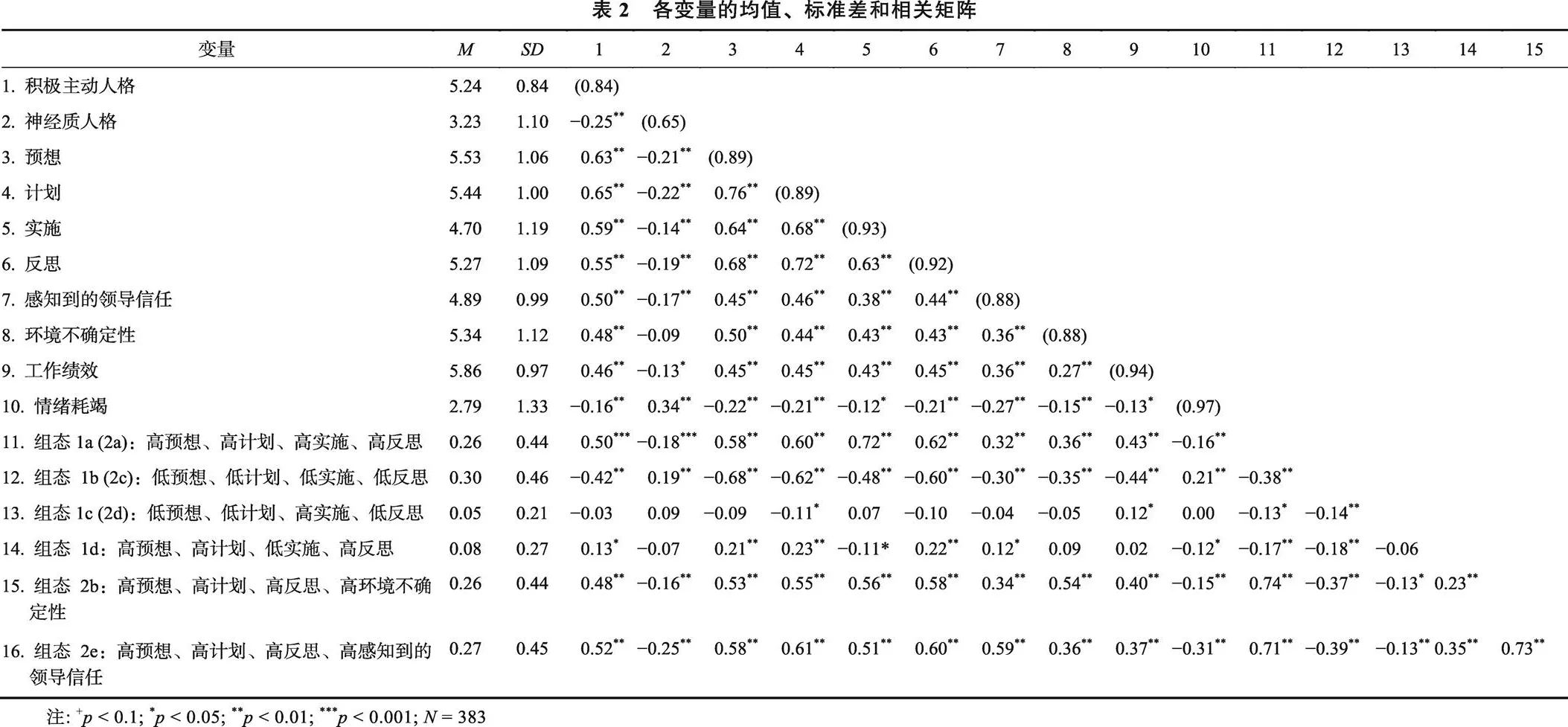

此外, 在研究积极主动过程的组态隶属度对结果变量的影响时, 也应该控制住个体的人格特质这一干扰因素(confounder) (Ong & Johnson, in press)。本研究选择控制积极主动人格和神经质人格这两个可能的干扰因素。积极主动人格是个体对环境施加影响, 并试图改变环境的一种相对稳定的行为倾向(Bateman & Crant, 1993)。积极主动人格不仅影响员工的工作绩效(参见Fuller & Marler, 2009的元分析), 也可能影响员工展现出何种积极主动过程的组态。本研究的相关性分析结果(见表2)显示, 积极主动的员工更可能展现出高预想、高计划、高实施以及高反思的组态(= 0.50,0.001)。类似地, 本研究也控制了神经质人格的影响。作为大五人格之一, 神经质人格不仅与情绪耗竭高度相关(参见Alarcon et al., 2009的元分析), 而且可能影响员工展现出何种积极主动过程的组态。本研究的相关性分析结果(见表2)显示, 高神经质人格的员工更可能展现出低预想、低计划、低实施以及低反思的组态(= 0.19,0.001)。综上所述, 本研究在控制了积极主动过程的4个元素以及积极主动人格和神经质人格后, 探索积极主动过程的组态对员工工作绩效和情绪耗竭的影响。本文提出以下研究问题:

研究问题4:在控制积极主动过程中4个元素以及积极主动人格和神经质人格后, 积极主动的组态隶属度分别与员工的工作绩效和情绪耗竭的关系有多强?

2 方法

2.1 样本与程序

在本研究中, 我们邀请了中国某教育培训机构的426名全职员工参加。这些员工的主要工作内容包括行政、人事、财务、维护课程运行等。调研前, 我们委托公司人力资源部向这426名员工发送了邀请信, 说明研究的重要性和具体流程, 并邀请员工参与调研。在问卷填答说明中, 我们向员工强调了参与调研的自愿性和数据的保密性, 以及真实填答的重要性。

为了降低共同方法偏差的影响, 我们分别在2个时间点进行测量:在时间点1, 我们请员工报告了自己积极主动过程的4个元素(预想、计划、实施和反思)、环境不确定性、感知的领导信任; 一个月之后, 在时间点2, 我们请员工报告自己的情绪耗竭水平, 并请他们的直接领导报告这些员工的工作绩效水平。由于fsQCA方法不涉及多层次分析(multi-level analysis), 因此我们无需考虑数据的嵌套结构, 仅使用员工个人层面的数据进行分析。为了保证回收数据的质量, 我们一方面请公司领导对员工进行充分的动员, 另一方面在两次调研的问卷中各加入了一道注意力检查题目(如“这道题是为了检查您的填答认真程度, 请您直接选择‘非常同意’”)。

在剔除掉未通过注意力检查的问卷后, 我们对2个时间点收集的问卷进行了匹配, 最终样本包含383名员工。他们的平均年龄为30.0 (= 4.11), 其中66%为女性。在教育水平方面, 16.4%为专科, 65.3%为本科, 18.3%为硕士及以上学历。

2.2 测量工具

积极主动过程(时间点1) 本研究采用了Bindl等人(2012)开发的测量积极主动过程的量表。我们对原始条目进行了修改, 使其符合被调研企业的实际情况。Bindl等人(2012)开发了预想、计划和反思的量表, 并采用了Griffin等人(2007)开发的测量个体积极主动行为的3个条目的量表来测量员工外显的实施。该量表询问员工在过去一个月里花费了多少时间和精力在各条目描述的事情上, 并采用了李克特7点量表(1 = 一点也不; 7 = 很多)。4个条目测量预想(如“思考提高项目质量的方法”), 其内部一致性系数为0.89; 3个条目测量计划(如“我会在头脑中产生不同的设想, 以选择出最好的方案来做出一些改变”), 其内部一致性系数为0.89; 3个条目测量实施(如“我改变了我完成核心任务的方式”), 其内部一致性系数为0.93; 3个条目测量反思(如“当我为工作或组织引入一些变化时, 我会时刻关注这些变化造成了什么影响”), 其内部一致性系数为0.92。

环境不确定性(时间点1) 我们采用了de Hoogh等人(2005)开发的3个条目的量表。例如:“我的工作环境富于变化”。我们采用了李克特7点量表(1 = 非常不同意; 7 = 非常同意), 其内部一致性系数为0.88。

员工感知的领导信任(时间点1) 我们采用了王红丽和张筌钧(2016)在Gillespie (2003)开发的量表的基础上, 经过改编、翻译后形成的中文量表。该量表包含10个条目, 例如:“如果有人质疑我的动机, 我的直接上司会选择相信我。”该量表在王红丽和张筌钧(2016)的研究中表现出较高的信度, 其内部一致性系数为0.92。我们采用了李克特7点量表(1 = 非常不同意; 7 = 非常同意), 在本研究中, 该量表的内部一致性系数为0.88。

工作绩效(时间点2) 我们采用Williams和Anderson (1991)的量表, 选择了因子载荷最高的4个条目。例如:“这位员工充分地完成了布置给他/她的工作任务”。我们采用了李克特7点量表(1 = 非常不同意; 7 = 非常同意)。这4个条目的信效度在之后的研究里得到了进一步的验证, 例如Fuller等人(2015)的研究, 他们报告的内部一致性系数为0.82。本研究中, 该量表的内部一致性系数为0.94。

情绪耗竭(时间点2) 我们采用Belcastro等(1983)的9条目情绪耗竭问卷。例如:“我觉得工作很疲惫”。我们采用了李克特7点量表(1 = 非常不同意; 7 = 非常同意)。其内部一致性系数为0.97。

控制变量(时间点1) 我们采用了Parker (1998)使用的6个条目积极主动人格简版量表来测量员工的积极主动人格。例如:“我始终在寻找做事情更好的方法”, 其内部一致性系数为0.84。我们采用了Donnellan等人(2006)的量表来测量神经质人格。该量表包含了4个条目, 例如:“我很容易感到沮丧”, 其中2个条目为反向题目。在本研究中, 该量表的内部一致性系数为0.65。以上2个量表均采用了李克特7点量表(1 = 非常不符合; 7 = 非常符合)。

2.3 分析方法:模糊集定性比较分析法(fuzzy set qualitative comparative analysis, fsQCA)

本研究使用了模糊集定性比较分析法(fsQCA)。该方法是一种基于集合论和布尔运算来探究前因条件之间的互动如何共同作用导致结果变量的数据分析方法(Fiss, 2007; Ragin, 2009)。近年来, 组织管理学者开始关注这种方法, 并将其应用到组织行为学的研究中(例如, 杜运周, 贾良定, 2017; Meuer, 2017; Ong & Johnson, in press)。该方法作为一种以人为中心的分析方法(person-centered approach), 相较于以变量为中心的方法(variable-centered approach)有其独特的优势。以变量为中心的分析方法(例如, 回归分析和方差分析)可以揭示积极主动过程中每个元素与结果变量之间单独的(unique)、独立的(independent)关系, 但难以分析多种元素之间的协同作用(Gabriel et al., 2015), 而以人为中心的分析方法能够分析多种元素如何在个体内协同作用(Gabriel et al., 2018; Ong & Johnson, in press; Ragin, 2009; Woo et al., 2018)。借助这种方法, 我们可以分析4种元素相互组合、作为一个整体对结果变量产生怎样的影响。

此外, fsQCA还能够处理等效性(equifinality)和因果不对称性(causal asymmetry)的问题。等效性是指, 存在多种不同的组态可以导致相同的结果。例如:有多种不同的策略组态都可以实现高工作绩效。因果不对称性是指, 导致结果出现的组态不同于导致结果不出现的组态(Fiss, 2007)。例如:导致企业成长与衰落的前因条件是不同的(例如, 杜运周等, 2015)。因此, 运用fsQCA方法能够让我们探索积极主动过程组态效应的等效性和因果不对称性问题。

除了上述优势之外, fsQCA方法还可以既用于探索性、归纳性地帮助研究人员产生新的见解甚至发展新理论, 又用于验证性地检验理论假设(Morin et al., 2018; Thomann & Maggetti, 2020)。正如Thomann和Maggetti (2020)所述, “尤其当有丰富的理论足以先验地从集合论的角度提炼出假设时, 使用QCA进行假设检验会特别有效” (p.374)。本文运用行动调节理论和工作要求−工作资源模型, 并根据理论支撑预测的强弱程度来决定, 是提出研究假设, 还是提出研究问题。fsQCA方法能够帮助我们既验证性地检验研究假设, 又归纳性地探索研究问题。

在本研究中, 我们选择使用fsQCA, 而非回归分析中的交互作用分析, 因为fsQCA在分析多个变量的组合问题上优于交互作用分析。首先, 基于回归分析的交互作用研究的确可以探讨两个乃至三个变量之间的交互作用, 但一方面难以解释三个变量以上的交互作用的结果(Fiss, 2007), 另一方面可能面临多重共线性和模型设定偏误的问题。其次, 基于回归分析的交互作用研究与基于fsQCA方法的组态效应研究回答的是不同的问题。交互作用事实上仍然是在回答自变量X对因变量Y的影响, 只不过这种影响会随着调节变量M而改变。而基于fsQCA方法的组态效应研究要回答的问题是, 前因元素构成的各种组态分别对于结果Y的出现或者不出现是充分条件还是必要条件。这正是本研究想探索的问题, 即积极主动过程的4个元素构成的各种组态中, 有哪些是工作绩效与情绪耗竭这两个结果出现或不出现的充分或者必要条件。在本研究中, 我们并不关心积极主动过程中的某个元素对工作绩效和情绪耗竭的影响如何受到其他三个元素的影响。最后, 回归分析基于“还原论”的哲学思想, 在研究复杂系统时会面对一个巨大的挑战:往往研究者没有足够强有力的理论, 来指导他们对系统内各元素之间互动的方式做出精准的假设, 并据此建立回归分析模型。而以“整体论”的哲学思想为基础的fsQCA组态分析, 可以有效地避免这个难题。由此, 我们选用fsQCA来回答本文的研究问题。

最后, 由于以下三方面的优势, 我们选择使用fsQCA, 而不是潜在剖面分析(latent profile analysis, LPA)[1]我们分别用fsQCA和潜在剖面分析对数据进行了分析, 并对比了分析结果。由于篇幅限制, 本文并未报告这些对比分析。对此感兴趣的读者可以点击以下链接查看fsQCA和潜在剖面分析的对比分析:https://osf.io/twyg3/?view_only = 692e77237a654ecab780041d16e6fb48。第一, 进行fsQCA分析时, 并不是所有的元素都会保留在fsQCA发现的组态中。fsQCA可以分析出哪些元素对于结果而言是不重要的, 例如:低计划、低实施、低反思的组态可以充分地导致低工作绩效, 而无论预想的水平高低。然而, 当使用LPA进行分析时, 所有元素都要保留在LPA所发现的剖面类型中。第二, LPA不能用于探究因果不对称性(Gabriel et al., 2018; Ong & Johnson, in press); 第三, fsQCA可以区分核心条件和边缘条件, 其中核心条件对于结果的产生更为重要(Fiss, 2011; Ostroff & Schulte, 2014)。因此, fsQCA可以评估积极主动过程中4个元素在构成组态时的相对重要性, 而在使用LPA时, 组合中的所有元素被视为同等重要(Ostroff & Schulte, 2014)。

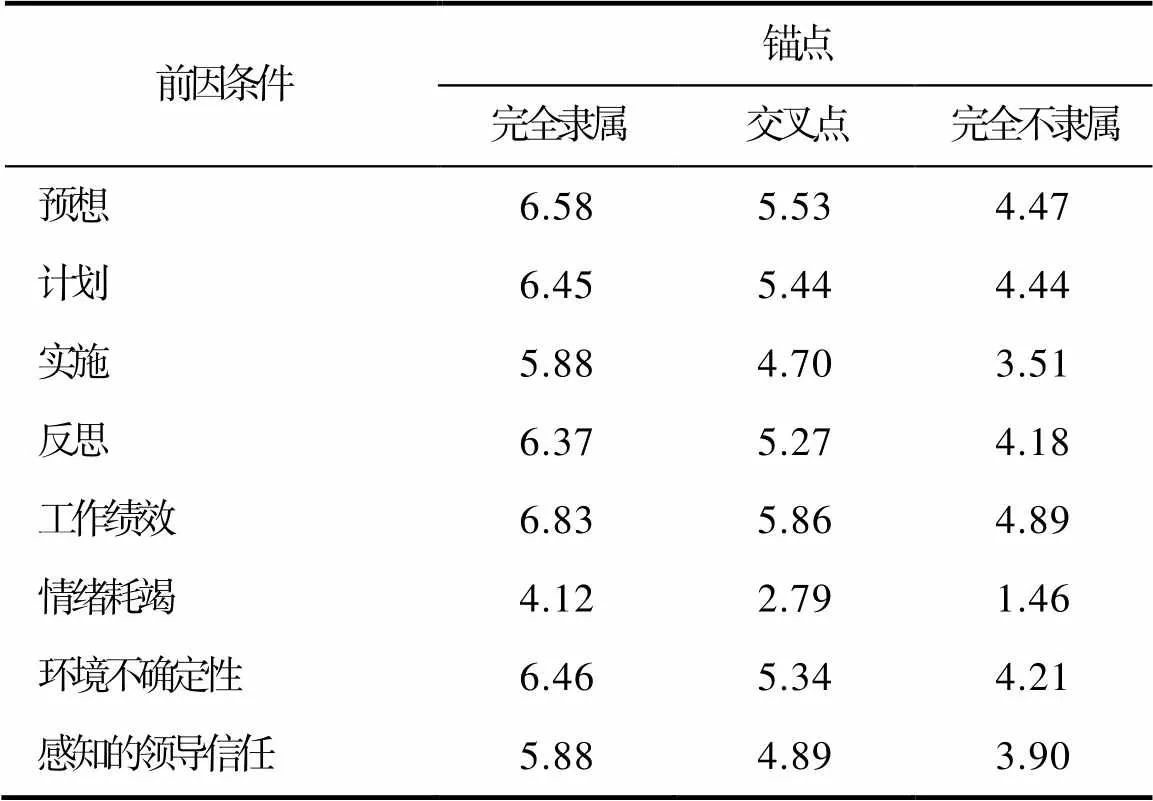

2.3.1 校准(calibration)

fsQCA需要将原始数据校准为0到1的隶属度(membership)分数, 从而探索某一条件存在(presence)或不存在(absence)的“程度”对结果变量的影响。其中, 1表示完全隶属于, 即该条件处于高水平; 0表示完全不隶属于, 即该条件处于低水平; 0.5表示隶属于和不隶属于之间的最大模糊点(交叉点, crossover point), 即难以确定该条件处于高水平还是低水平。根据以往研究的建议, 若出现校准为0.5的值则将其转换为0.5001, 以避免这些个案在分析过程中被筛除掉(Crilly et al., 2012)。我们使用内部校准, 即使用样本内部的相对高低进行校准(例如, Pappas et al., 2017)。具体而言, 我们计算每个条件的均值和标准差, 并将均值设置为每个条件下的交叉点, 而高于(或低于)均值一个标准差作为完全隶属于(或完全不隶属于)的阈值。内部校准意味着所关注的高低水平是员工内部相对的高低水平, 而不是绝对的高低水平。组织行为学相关研究在确定高低水平时, 常常用高于(低于)平均值一个标准差作为标准(Aiken & West, 1991)。理解积极主动过程各环节的高低水平, 应该放在一个具体的背景之中才具有意义。例如:一个得5分(7点量表)的人绝对数值很高, 但在其所在的工作环境中, 与其他同事的平均水平相比, 可能反而是相对较低的积极主动水平。表1给出了各变量的校准锚点。在后续的分析中, 为了便于论述, 本文参考了Frazier等人(2016)以及郝瑾等人(2017)的表述, 在正文中将条件或结果的存在(presence of condition/outcome) (即交叉点以上)称为“高”, 将条件或结果的缺失(absence of condition/outcome) (即交叉点以下)称为“低”。例如:高情绪耗竭意味着情绪耗竭的存在(presence of emotional exhaustion), 低情绪耗竭意味着情绪耗竭的缺失(absence of emotional exhaustion)。

表1 各变量校准锚点

注:样本量= 383。

2.3.2 缩减真值表

我们构建并缩减真值表(truth table)。fsQCA3.0所输出的真值表描述了所有可能的条件组态及其频次、及其与结果的关系[2]由于篇幅限制, 本文并未报告真值表。对此感兴趣的读者可以点击以下链接查看真值表:https://osf.io/twyg3/?view_only = 692e77237a654ecab780041d16e6fb48。我们通过三步来缩减真值表, 以决定哪些案例可以进入充分性分析的布尔最小化过程。第一步, 根据之前的研究(例如, Frazier et al., 2016; García-Castro et al., 2013), 为了避免基于频次过低的组态情况进行推断, 并保留至少80%的个案(Greckhamer et al., 2013), 我们选择10作为截止点。原始数据涵盖了4种元素排列组合的所有16种组态; 保留频次为10及以上的组态后, 还有331个个案、9种组态需要进一步分析。第二步, 根据过往研究的建议(Fiss, 2011), 本文使用0.80作为原始一致性(raw consistency)的最低阈值。原始一致性是指前因组态对结果变量产生决定性解释能力的概率。原始一致性越高, 说明前因组态能够导致结果变量的概率越高, 反之概率越低。第三步, 本文选择0.6作为不一致性分数(Pri)的最低阈值。不一致性分数(Pri)代表“不一致的比例减少” (proportional reduction of inconsistency), 用于避免某一组态既能导致结果, 也能导致其非集的情况(同因异果)。例如:某种组态可以同时导致高工作绩效和低工作绩效。频次为10及以上、原始一致性分数大于等于阈值0.8、且Pri一致性大于等于阈值0.6的前因组态被认为是结果集合的子集, 反之则不是。

为了回答研究问题2, 我们以员工工作绩效为结果变量, 将积极主动过程的四元素和环境不确定性一起进行组态分析。为了回答研究问题3, 我们以情绪耗竭为结果变量, 将积极主动过程的四元素和感知的领导信任一起进行组态分析。首先, 我们选择6作为截止点, 以保留至少80%的样本(Greckhamer et al., 2013); 其次, 根据过往研究的建议(Fiss, 2011), 我们使用0.80作为原始一致性(raw consistency)的最低阈值, 选择0.6作为Pri一致性的最低阈值。我们的原始数据涵盖了假设的所有32种组态, 在保留频次为6及以上的组态后, 最终有322个个案、15种组态用于对工作绩效和情绪耗竭的组态分析。

最后, 为了回答研究问题4, 我们在fsQCA分析之后, 进一步计算积极主动过程组态的隶属度, 并使用OLS回归来检验, 在控制住积极主动过程中四元素以及人格特质后, 积极主动过程组态是否仍然能解释员工在工作绩效和情绪耗竭上的差异。

3 结果

3.1 描述性统计

表2包含每个变量的描述性统计。本文比较了假设的模型和其他可能的模型, 以检验变量之间的区分效度。验证性因素分析的结果显示[3]由于篇幅限制, 本文并未报告验证性因素分析的结果。对此感兴趣的读者可以点击以下链接查看验证性因素分析结果:https://osf. io/twyg3/?view_only = 692e77237a654ecab780041d16e6fb48, 本文假设的模型表现出了较好的拟合指数(χ2(674) = 1735.91, RMSEA = 0.06, CFI = 0.92, TLI= 0.92, SRMR = 0.05), 卡方差异检验的结果显示, 假设模型优于其他可能的备择模型, 这表明本研究中各变量有很好的区分效度。

3.2 fsQCA分析结果

我们首先进行必要性分析, 以检查是否有任何前因条件对结果来说是必要的(Fiss, 2011)。必要条件意味着, 如果没有该条件, 结果就无法出现。必要性分析结果[4]由于篇幅限制, 本文并未报告必要性分析的结果。对此感兴趣的读者可以点击以下链接查看验证性因素分析结果:https://osf. io/twyg3/?view_only = 692e77237a654ecab780041d16e6fb48表明各单项前因条件影响高、低工作绩效以及高、低情绪耗竭的必要性均未超过0.9, 不构成必要条件(张明, 杜运周, 2019)。这意味着各单项前因条件对员工工作绩效和情绪耗竭的解释力较弱。因此, 我们将这些前因条件纳入充分性分析, 进一步探索哪些组态可以产生高、低水平的工作绩效和情绪耗竭。

充分性分析使用真值表算法来确定前因条件所形成的组态与结果之间的充分性。一致性(consistency)是组态分析中需要重点关注的参数。一致性得分大于等于0.80则说明这一组态能够充分地导致结果变量(Ong & Johnson, in press)。此外, 也有研究认为一致性得分小于0.8但大于0.75也是可接受的(Frazier et al., 2016; Ragin, 2009)。而对于覆盖度(coverage), 目前并没有一个可接受的最低阈值。

fsQCA3.0软件基于布尔最小化程序可以得到三类解:不包含逻辑余项(logical remainders)的复杂解、包含逻辑余项的简约解(parsimonious solution)、以及仅纳入符合理论或实践情况的逻辑余项的中间解。尽管n个前因条件逻辑上可以形成2n个组态, 但实际研究中只能观察到m个组态, 剩下的组态(2n− m)就是“逻辑余项” (杜运周, 贾良定, 2017)。一般来说, 中间解优于简约解和复杂解。若一个前因条件同时出现于中间解和简约解, 则是核心条件, 即对结果产生重要影响的条件; 若一个前因条件仅出现在中间解, 则是边缘条件, 即起辅助贡献的条件; 如果一个前因条件没有出现在中间解中, 则认为这一条件和结果变量的高低无关(杜运周, 贾良定, 2017)。

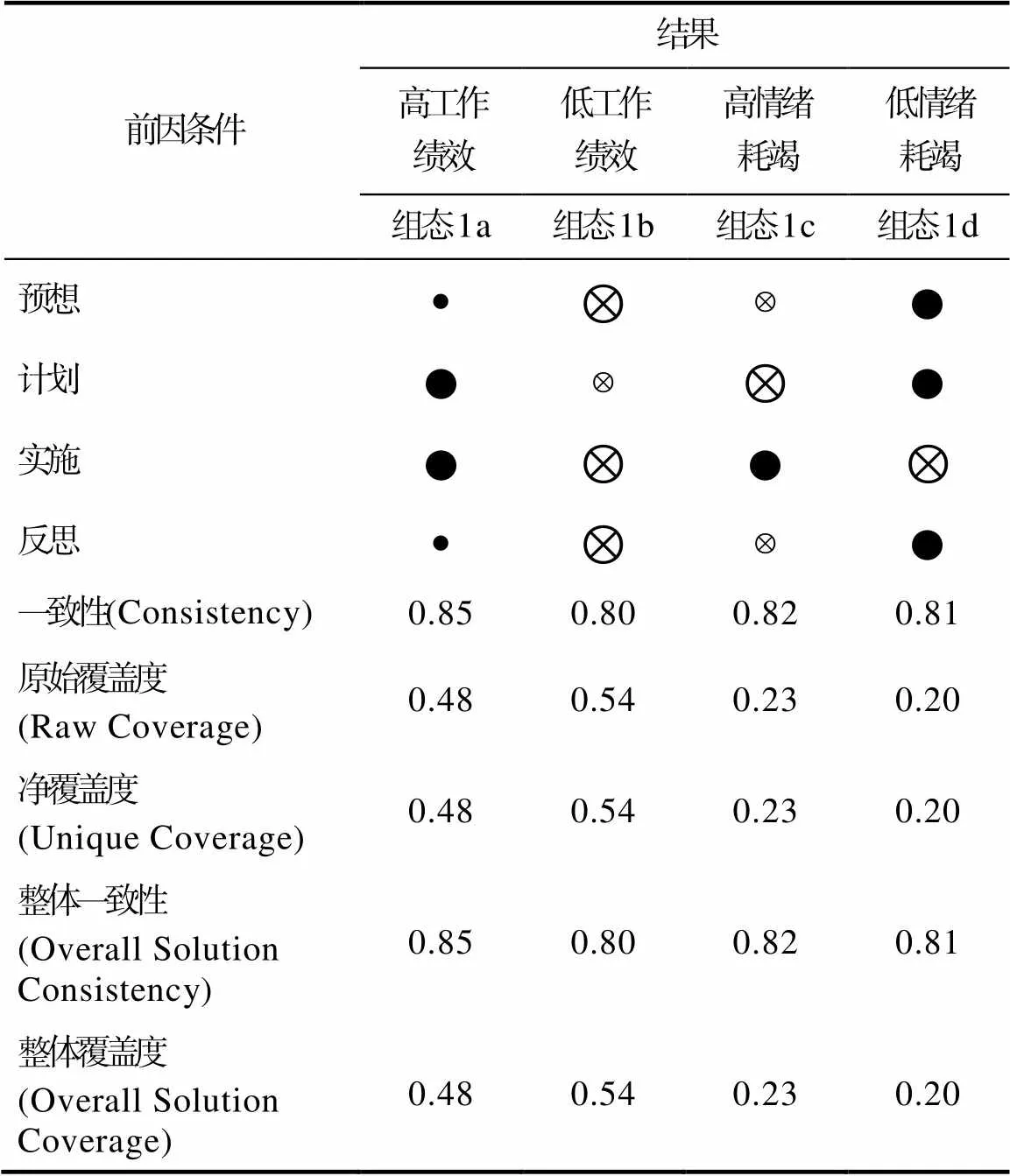

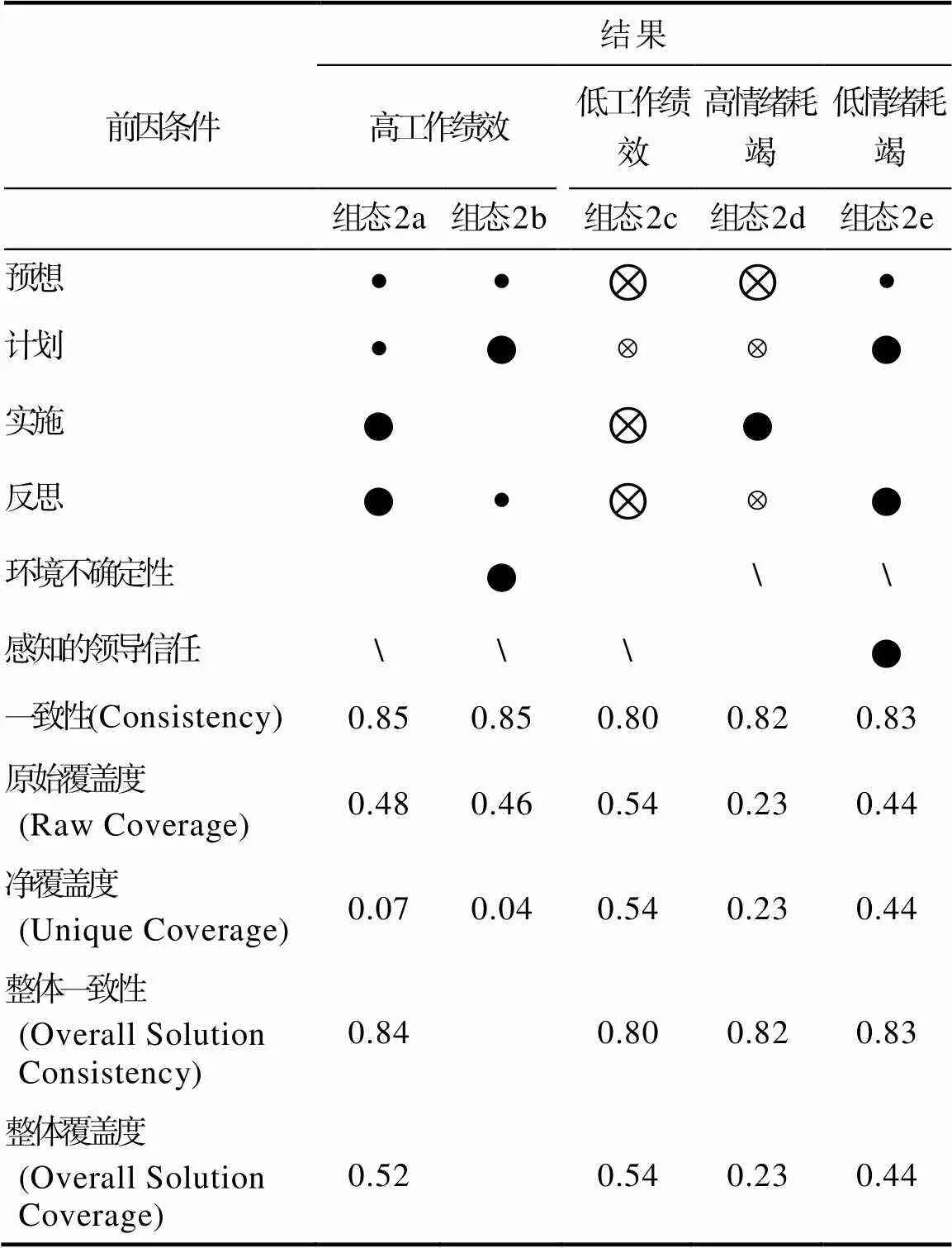

结果如表3所示。●和●代表某条件存在(该条件表现为高水平), ⊗和⊗表示某条件的缺失(该条件表现为低水平), 空白表示该条件与该组态无关(无论该条件表现为高水平还是低水平, 都不影响该组态的结果)。此外, 本文还结合了来自简约解的信息, 区分了核心(core)和边缘(peripheral)条件。●或⊗表示该条件为核心条件; ●或⊗表示该条件为边缘条件。

假设1提出, 只有高水平的实施并不能充分地带来高工作绩效。假设2提出, 高实施、高预想、高计划、高反思的组态可以充分地带来高工作绩效。表3列出了组态分析发现的所有可以充分地影响结果变量的组态。结果发现只有组态1a (高预想、高计划、高实施、高反思)可以充分地带来高工作绩效, 其中高计划和高实施是核心条件。组态1a的一致性(consistency)高于0.80, 符合标准; 整体覆盖度(overall solution coverage)为0.48, 即这种组态在高工作绩效的员工群体中占比48%。这与大多数fsQCA研究(介于0.18到0.67之间)相比是合适的(Ong & Johnson, in press)。而只有高水平的实施的组态确实不能充分地带来高工作绩效。因此假设1和假设2均得到支持。此外, 结果还发现组态1b (低预想、低计划、低实施、低反思)可以充分地带来低工作绩效。

假设3提出, 低预想、低计划、高实施和低反思的组态会充分地带来高情绪耗竭。结果发现, 组态1c可以充分地带来高情绪耗竭, 这支持了假设3。研究问题1尝试探索, 何种积极主动过程的组态可以充分地带来低情绪耗竭。如组态1d所示, 高预想、高计划、低实施和高反思的组态可以充分地带来低情绪耗竭, 且各条件均是核心条件。

表3 积极主动过程对工作绩效、情绪耗竭的组态效应

注:●和●指该条件是存在的(高水平); ⊗和⊗指该条件是缺失的(低水平); 空白指该条件在该组态效应中无关; 此外, 根据大小, ●或⊗指核心条件, ● or ⊗指边缘条件

进一步地, 我们分别将环境不确定性、员工感知的领导信任和积极主动过程的4个元素一起作为条件进行分析。研究问题2关注, 积极主动过程在不同水平的环境不确定性下, 对工作绩效会产生何种不同的效果。如表4所示, 通过比较组态2a和组态2b, 我们发现导致高工作绩效的组态可能会随着环境不确定性的变化而变化。组态2a表明, 高水平的所有4个元素对于高工作绩效确实很重要, 此时无论环境不确定性高还是低, 都可以充分地带来高工作绩效。但组态2b表明, 当环境不确定性较高时, 高水平的实施就不再重要, 高水平的预想、计划和反思可以充分地实现高工作绩效。此外, 组态2c显示, 无论环境不确定性高还是低, 低预想、低计划、低实施和低反思都会充分地导致低工作绩效。综上所述, 无论环境不确定性如何, 若4种元素都处于高水平, 则能带来高工作绩效。然而, 当环境不确定性较高时, 实施就变得不那么重要。这突出了在高环境不确定性下, 预想、计划和反思的重要性。

表4 积极主动过程和情境因素对工作绩效、情绪耗竭的组态效应

注:●和●指该条件是存在的(高水平); ⊗和⊗指该条件是缺失的(低水平); 空白指该条件在该组态效应中无关; 此外, 根据大小, ●或⊗指核心条件, ● or ⊗指边缘条件; “” 意味着没有将该条件纳入分析

研究问题3尝试探索, 在考虑员工感知的领导信任后, 哪些组态可以充分地带来低情绪耗竭。在单独考虑积极主动过程的组态时, 虽然发现了组态1d (高预想、高计划、低实施、高反思)可以充分地带来低情绪耗竭。然而, 这种不付诸实际行动(低实施)的积极主动的组态并不是组织和管理者所期待的。当考虑感知的领导信任这一条件时, fsQCA的分析结果显示, 组态2e (高预想、高计划、高反思、高感知的领导信任)可以充分地导致低情绪耗竭。这意味着, 当员工感知到高水平的领导信任, 并且有高水平的预想、计划和反思时, 无论实施水平高低, 都会体验到低水平的情绪耗竭。这一结果说明, 感知的领导信任可以减少员工积极主动过程中的资源消耗。此外, 组态2d (低预想、低计划、高实施、低反思)会充分地导致高情绪耗竭, 无论感知的领导信任水平高低。

3.3 回归分析

结合fsQCA和回归分析, 本文进一步探索研究问题4。Ong和Johnson (in press)认为, 可以结合回归分析来探索组态隶属度和结果变量之间的定量关联。首先, 我们构建各组态隶属度。根据之前的研究(例如, Kalleberg & Vaiseywe, 2005; Meuer et al., 2017), 我们采用案例条件的最小值作为此类组态的隶属度。例如:如果一个个案中, 预想得分为0.2, 计划得分为0.5, 实施得分为0.4, 反思得分为0.7, 那么对于具有高预想、高计划、高实施和高反思的组态, 该个案的隶属度得分为0.2。低于0.5(交叉点)的隶属度被编码为0(意味着该个案不属于该组态), 而高于0.5的隶属度被编码为1(意味着该个案属于该组态)。接下来, 我们使用SPSS 23软件, 将结果变量对组态隶属度和控制变量做回归分析。

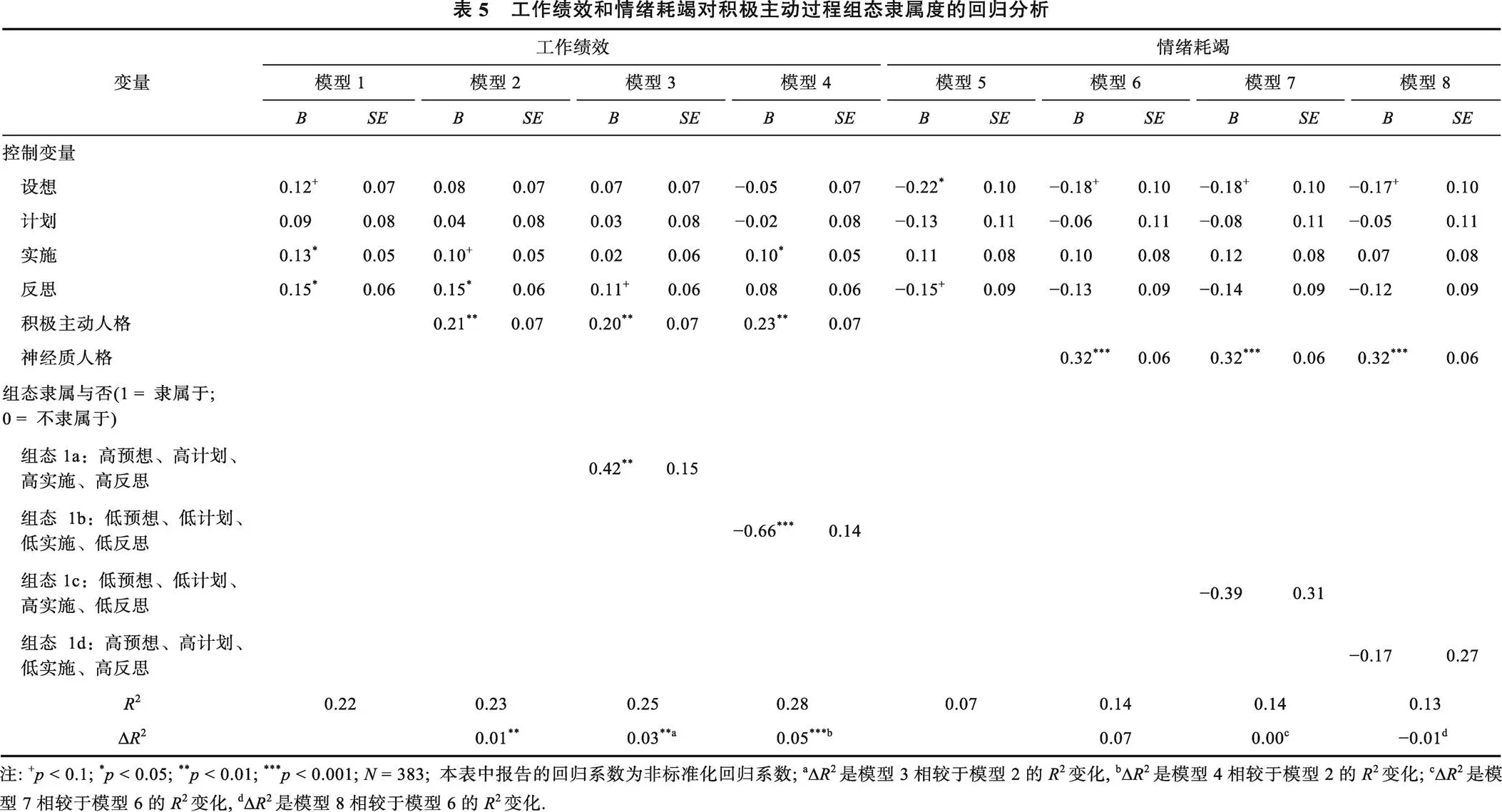

如表5模型1-4所示, 当仅关注积极主动过程中各元素的单独效应时, 实施(模型1:= 0.13,= 0.016)和反思(模型1:= 0.15,= 0.013)均与工作绩效有显著正向关系。而将积极主动过程中各元素、积极主动人格以及组态1a一起放入回归方程, 积极主动人格和工作绩效有显著正向关系(模型3:= 0.20,0.005), 组态1a和工作绩效有显著正向关系(模型3:= 0.42,0.007), 实施和反思与工作绩效的关系不再显著。同样的, 当将积极主动过程中各元素、积极主动人格和组态1b一起放入回归方程, 积极主动人格和工作绩效有显著正向关系(模型4:= 0.23,0.001), 组态1b和工作绩效有显著负向关系(模型4:= −0.66,0.001), 实施仍和工作绩效有显著正向关系(模型4:= 0.10,0.046), 而反思与工作绩效的关系不再显著。这说明积极主动过程的组态确实比积极主动过程中单独的元素能够更好地预测工作绩效, 并且在控制住积极主动人格之后, 仍能预测工作绩效。

此外, 如表5的模型5-8所示, 当同时考虑积极主动过程各元素、神经质人格以及积极主动过程组态对员工情绪耗竭的影响时, 神经质人格可以显著地影响员工的情绪耗竭(模型7:= 0.32,< 0.001; 模型8:= 0.32,< 0.001), 而积极主动过程组态以及各元素均无法显著地影响员工的情绪耗竭。

进一步地, 我们结合回归分析, 探索考虑环境不确定性后, 积极主动过程的组态对于结果变量的解释力。如表6模型3-5所示, 将积极主动过程中各元素、环境不确定性、积极主动人格以及积极主动过程组态一起放入回归方程, 积极主动过程中各元素以及环境不确定性均无法显著地影响工作绩效, 而积极主动人格和工作绩效有显著正向关系(模型3:= 0.21,0.003;模型4:= 0.20,0.004模型5:= 0.30,0.001), 组态2a (模型3:= 0.42,0.007)和3b (模型4:= 0.43,0.003)均与工作绩效有显著正向关系, 组态2c和员工工作绩效有显著负向关系(模型5:= −0.38,0.001)。

如表6模型8-9所示, 将积极主动过程中各元素、感知的领导信任、神经质人格以及积极主动过程组态一起放入回归方程, 积极主动过程中各元素无法很好地解释员工的情绪耗竭, 而感知的领导信任和员工的情绪耗竭有显著的负向关系(模型8:= −0.27,0.001; 模型9:= −0.20,0.001), 神经质人格和员工情绪耗竭有显著的正向关系(模型8:= 0.30,0.001模型9:= 0.29,0.001)。此外, 组态2e在控制上述变量的基础上和员工情绪耗竭有显著的负向关系(模型9:= −0.43,= 0.043)。这说明组态2e (高预想、高计划、高反思和感知的领导高水平的信任)在控制积极主动过程各元素、感知的领导信任以及神经质人格之后, 仍能够显著地预测情绪耗竭。

综上所述, 通过回归分析, 我们回答了研究问题4, 控制住个体差异和积极主动过程中各元素后, 组态1a、1b、2a、2b、2c的隶属度仍能预测工作绩效, 而组态2e仍能预测情绪耗竭。这一发现再次表明, 关注积极主动过程4个元素的组态效应, 对于全面深入地理解积极主动行为有效性这一问题具有重要的意义和价值。

4 讨论

虽然在过去的30年里, 对员工积极主动行为的研究取得了丰硕的成果, 但是仍然有一些重要的研究话题没有得到应有的关注。其中之一便是积极主动行为的过程属性。学者们很早就认识到, 人在与环境的互动中, 通过持续的自我调节过程, 展现自身的主动性(Bandura, 2001; Frese & Zapf, 1994), 积极主动行为是一个过程, 而非只包含实施的外显行动部分(Bindl et al., 2012; Grant & Ashford, 2008)。如果对积极主动行为的研究仅仅关注外显的实施, 而忽视这一过程中的其他部分, 学者们就很难对积极主动行为的机理和效果有完整的理解。然而, 令人遗憾的是, 过往的实证研究极少将积极主动行为视作一个过程来研究(Bindl和她同事的研究(2012)是一个例外), 更不用说去探究这一过程中重要元素之间的相互作用产生的影响。有鉴于此, 本文从过程的视角出发, 运用组态的思想, 采用fsQCA和回归分析的方法, 研究了积极主动行为过程中四元素以及情境因素对员工工作绩效与情绪耗竭的组态效应。

本研究有以下一些发现。第一, 积极主动过程包含4个元素, 只有高水平的实施并不能充分地带来高工作绩效; 第二, 无论环境不确定性是高还是低, 积极主动过程中4个元素均高(低)的组态形式, 都可带来高(低)工作绩效; 第三, 在环境不确定性高时, 高水平的预想、计划和反思可以带来高水平的工作绩效, 而无论实施水平是高还是低; 第四, 只有高水平的实施, 而预想、计划和反思处于低水平, 会带来高情绪耗竭; 第五, 当员工感知到领导高度信任自己时, 高水平的预想、计划和反思可以带来低情绪耗竭, 无论实施水平是高还是低; 第六, 总体而言, 在控制住个体人格特质的差异和积极主动过程中各元素后, 组态隶属度仍旧可以显著预测结果变量, 而各单独元素不再能够显著预测结果变量。

4.1 理论贡献

本文从以下三方面对积极主动行为的研究做出了贡献。首先, 本文为研究“员工如何才能有效地积极主动”这一重要问题提供了新的视角。过去对积极主动行为有效性的研究大多只关注积极主动行为中外显的“实施”部分, 忽略了积极主动行为是一个“过程”, 对这一过程中的预想、计划以及反思部分的关注不足。预想、计划以及反思是个体自我调节过程中的重要部分, 深刻地影响着个体的行动成效(Bandura, 2001; Frese & Zapf, 1994; Gollwitzer, 1990)。若对这三者关注不足, 就难以全面、深刻地理解积极主动行为。本文以行动过程的视角为基础, 探索积极主动过程的4个元素所构成的组态, 对员工工作绩效和情绪耗竭的影响。研究发现, 员工只有高水平的实施并不能充分地带来高工作绩效。要实现高工作绩效, 需要员工不仅有高水平的实施, 还要有高水平的预想、计划和反思。这一发现不仅有助于学者们理解为何员工的积极主动行为有时会无效, 而且为未来对这一问题的研究提供了新的视角。这一过程的视角有助于研究者更细致地考察积极主动行为的内在机理, 帮助学者们研究积极主动行为的动态变化过程。这将为这一研究领域开启新的研究话题, 发展积极主动性的理论。

其次, 本文研究了情境因素对积极主动过程有效性的影响, 这进一步发展了积极主动过程有效性的理论。组态视角(configural perspective)强调看问题的“整体性” (holistic), 学者们也一直强调个体在行动中与环境互动, 从而改变环境(Bandura, 2001; Frese & Zapf, 1994; Zacher & Frese, 2018)。这均突显了将情境纳入积极主动过程有效性的理论框架之中的必要性。本研究将环境不确定性和感知的领导信任纳入理论框架, 并与积极主动过程的4个元素一起作为条件进行组态分析。研究发现, 在不同的环境不确定水平下, 积极主动过程对员工工作绩效的组态效应存在差异。此外, 本研究还发现, 员工感知到领导高水平的信任, 可以减少员工积极主动过程中的资源损耗。此时, 若员工有高水平的预想、计划和反思, 则能避免高情绪耗竭。本研究不仅深化了人们对积极主动过程的组态效应的认识, 而且发展了积极主动行为的理论。

最后, 本文超越了传统的回归分析所关注的单独效应, 将复杂系统的思想引入积极主动行为的研究中, 运用组态的思想和方法揭示了积极主动过程中元素之间的协同效应。组织行为学领域的研究一直对“多个因素之间相互结合而非竞争以产生结果, 以及单个因素本身可能既不必要也不充分”的情况缺乏关注(Frazier et al., 2016)。然而, 研究不同元素之间的协同效应却具有非凡的价值(杜运周等, 2015; Ong & Johnson, in press; Parker et al., 2017), 因为多个元素最终的影响效果, 不仅取决于元素本身, 也取决于这些元素之间如何协调与整合。本文从组态的角度, 揭示了积极主动过程四元素之间的协同效应。结合fsQCA与回归分析的方法, 我们发现, 相比于单个元素, 4个元素的组态对员工工作绩效和情绪耗竭具有更强的解释力。即使在控制住个体人格差异后, 上述组态效应依然显著。这一发现突显了研究组态效应的重要性, 为学者们进一步研究积极主动行为的各种组态效应打下了基础。

4.2 实践意义

本文从以下三方面对积极主动行为的管理实践做出了贡献。首先, 本研究帮助组织和员工理解为什么有些人积极主动却“出力不讨好”。组织应该关注员工是否在积极主动过程的某一元素上投入太多或太少。例如:“出力不讨好”的员工可能会在实施行动上投入大量精力, 却没有投入足够的精力去预想、计划和反思。希望在工作中通过积极主动的行为来取得高工作绩效的员工, 应该更加细致和系统地反思自己积极主动行为的全过程。例如:你是否适当地积极主动?你是否在积极主动过程的某些元素上投入不足, 导致积极主动的效果不佳?我们的理论框架可以帮助员工更好地检视自己在积极主动行为过程中各元素上的投入状况, 并做出改进, 以保持自己在积极主动性方面的活力。

其次, 本研究探索各种不同组态的效应, 识别等效组态, 能够帮助企业的管理者更好地设计培训方案, 高效地培育、发展、管理员工的积极主动行为。例如:我们发现, 组态2a和组态2b是等效组态, 它们都会带来高工作绩效。在高环境不确定性下, 假如管理者对属于高预想、高计划、低实施、高反思的组态的员工进行旨在提升实施水平的培训, 那么这种培训只是把员工从一个组态培训到它的等效组态。如果出现这样的情况, 企业浪费了资源, 而员工的工作绩效并未得到进一步提高。并且员工得到这样的负反馈, 就可能变得沮丧、失望, 进而逐渐不愿展现出积极主动性(Li & Tangirala, 2021)。

最后, 我们的研究表明, 领导应该有意识地塑造环境, 并给予员工足够的信任。这样能帮助那些积极主动的员工避免情绪耗竭, 提升他们的福祉。

4.3 局限与展望

尽管有以上的一些贡献, 本研究在以下几方面还存在不足。首先, 校准标准问题。QCA研究中包含两种校准方式:(1)外部校准, 例如:使用李克特量表本身的标度(例如, Fiss, 2011; Pappas et al., 2016)或基于样本之外的背景数据进行校准(例如, Ong & Johnson, in press); (2)内部校准, 即使用样本内部的相对高低进行校准(例如, Pappas et al., 2017)。本研究在组态分析时采用了QCA研究常用的内部校准, 而非外部校准。尽管如此, 我们在预研究中[5]由于篇幅限制, 本文并未报告该预研究。对此感兴趣的读者可以点击以下链接查看该预研究:https://osf.io/twyg3/?view_only = 692e77237a654ecab780041d16e6fb48, 对假设1-3和研究问题1进行了重复验证, 并得到了较为稳健的QCA结果。这一结果为内部校准的稳健性提供了有力的证据。未来的研究可以进一步检验在不同的样本中采用不同的校准标准, 是否仍然能发现本研究所发现的组态。

其次, 积极主动过程和结果之间的因果关系。本文研究了积极主动过程四元素和情境因素的不同组态对员工工作绩效和情绪耗竭的影响, 但这种关系仍然不是严格意义上的因果关系。例如:虽然本研究中的结果变量在前因变量之后收集, 但是我们仍然不能排除因果倒置的可能(如情绪耗竭的员工可能倾向于选择某种积极主动过程的组态)。积极主动过程和结果变量之间可能会相互影响(Frese, Garst et al., 2007; Li et al., 2014)。未来的研究可以进一步探索积极主动过程组态效应的因果关系。

再次, 未来研究可以进一步探索影响积极主动过程的组态效应的其他情境因素。本文聚焦于任务情境中的环境不确定性, 以及社会情境中的感知的领导信任, 这两类重要的、会影响员工积极主动过程组态发挥作用的情境因素, 而并没有研究所有重要的任务情境和社会情境因素。未来的研究可以进一步探讨其他情境因素的作用。例如:Sun及其同事的研究(2021)发现, 积极主动行为会引发同事的嫉妒和人际紧张。因此, 探讨与同事关系的状况与积极主动过程中四元素构成的不同组态的效应, 也同样具有重要的理论和实践价值。此外, 组织文化也是影响积极主动过程组态效果的一个重要因素。例如:积极主动的组织文化可能会使得员工更多地表现出高预想、高计划、高实施和高反思的组态, 与此同时可能也会提升员工的工作绩效。因此, 将组织文化这一情境因素作为控制变量纳入分析也具有重要的价值。

最后, 本研究探索了积极主动过程对于员工工作绩效和情绪耗竭的组态效应。我们期待未来有更多运用组态思想的研究, 来探讨积极主动过程在其他方面的影响。例如:积极主动过程可能会影响创新。过往已经有研究发现了建言行为会影响管理创新(Guzman & Espejo, 2019), 工作重塑(job crafting)会影响员工的情境绩效(contextual performance)和创造力(Demerouti et al., 2015)。未来的研究可以采用过程的视角, 将积极主动视为一个逐渐展开的过程, 去进一步探索积极主动过程的组态对创造力和创新的影响。此外, 探讨积极主动过程的人际结果以及积极主动过程对员工工作态度的影响, 也具有重要的意义。例如:积极主动过程的组态会如何影响同事之间的冲突、工作满意度和离职倾向, 这些都将进一步丰富积极主动行为的研究。

5 结论

为什么一些员工的积极主动行为不仅效果不佳还让人疲惫不堪?本研究从过程的视角出发, 重新审视积极主动行为的有效性问题, 揭示了积极主动过程对于员工工作绩效和情绪耗竭的组态效应, 并进一步引入环境不确定性和感知的领导信任, 探讨积极主动过程在什么条件下有效。进一步, 我们还发现了积极主动过程组态的增量效应。我们的研究丰富了积极主动行为的研究, 对积极主动行为的理论做出了贡献。

致谢:作者感谢东南大学经济管理学院杜运周教授、《心理学报》匿名评审专家和编委对本文提出的建设性意见和指导。

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991).Newbury Park, CA: Sage.

Alarcon, G., Eschleman, K. J., & Bowling, N. A. (2009). Relationships between personality variables and burnout: A meta-analysis.(3), 244−263.

Baer, M. D., Dhensa-Kahlon, R. K., Colquitt, J. A., Rodell, J. B., Outlaw, R., & Long, D. M. (2015). Uneasy lies the head that bears the trust: The effects of feeling trusted on emotional exhaustion.(6), 1637−1657.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Euwema, M. C. (2005). Job resources buffer the impact of job demands on burnout.(2), 170−180.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance.(1), 83−104.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective.(1), 1−26.

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates.(2), 103−118.

Belcastro, P. A., Hays, L. C., & Gold, R. S. (1983). Maslach burnout inventory: Factor structures for samples of teachers.s(2), 364−366.

Bindl, U. K., Parker, S. K., Totterdell, P., & Hagger-Johnson, G. (2012). Fuel of the self-starter: How mood relates to proactive goal regulation.(1), 134−150.

Bolino, M, Valcea, S, & Harvey, J. (2010). Employee, manage thyself: The potentially negative implications of expecting employees to behave proactively.(2), 325−345.

Bruning, P. F., & Campion, M. A. (2018). A role−resource approach−avoidance model of job crafting: A multimethod integration and extension of job crafting theory.(2), 499−522.

Cai, Z., Parker, S. K., Chen, Z., & Lam, W. (2019). How does the social context fuel the proactive fire? A multilevel review and theoretical synthesis.(2), 209−230.

Crilly, D., Zollo, M., & Hansen, M. (2012). Faking it or muddling through? Understanding decoupling in response to stakeholder pressures.(6), 1429−1448.

Daft, R. L., Sormunen, J., & Parks, D. (1988). Chief executive scanning, environmental characteristics, and company performance: An empirical study.(2), 123−139.

de Hoogh, A. H. B., den Hartog, D. N., & Koopman, P. L. (2005). Linking the big five-factors of personality to charismatic and transactional leadership; Perceived dynamic work environment as a moderator.(7), 839−865.

Demerouti, E., Bakker, A. B., & Gevers, J. M. P. (2015). Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing., 87−96.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout.(3), 499−512.

de Stobbeleir, K. E. M., Ashford, S. J., & Buyens, D. (2011). Self-regulation of creativity at work: The role of feedback-seeking behavior in creative performance.(4), 811−831.

Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M., & Lucas, R. E. (2006). The mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective measures of the Big Five factors of personality.(2), 192−203.

Du, Y., & Jia, L. (2017). Configurational perspective and qualitative comparative analysis (QCA): A new approach to management research.(6), 155−167.

[杜运周, 贾良定. (2017). 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路.(6), 155−167.]

Du, Y., Li, J., Liu, Q., Zhao, S., & Chen, K. (2021). Configurational theory and QCA method from a complex dynamic perspective: Research progress and future directions.(3), 180−197.

[杜运周, 李佳馨, 刘秋辰, 赵舒婷, 陈凯薇. (2021). 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向.(3), 180-197.]

Du, Y., Wang, X., Deng, C., & Shu, Q. (2015). Organizational decline and turnaround strategy: Foreign theory review and implications for future research.(6), 26−38.

[杜运周, 王小伟, 邓长庚, 舒清. (2015). 组织衰落与复苏战略:国外理论述评及未来研究启示.(6), 26−38.]

Fay, D., & Hüttges, A. (2017). Drawbacks of proactivity: Effects of daily proactivity on daily salivary cortisol and subjective well-being.(4), 429−442.

Fiss, P. C. (2007). A set-theoretic approach to organizational configurations.(4), 1180−1198.

Fiss, P. C. (2011). Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research.(2), 393−420.

Frazier, M. L., Tupper, C., & Fainshmidt, S. (2016). The path (s) to employee trust in direct supervisor in nascent and established relationships: A fuzzy set analysis.(7), 1023−1043.

Frese, M. (2009). Towards a psychology of entrepreneurship: An action theory perspective.(6), 437−496.

Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21stcentury., 133−187.

Frese, M., Garst, H., & Fay, D. (2007). Making things happen: Reciprocal relationships between work characteristics and personal initiative in a four-wave longitudinal structural equation model.(4), 1084−1102.

Frese, M., Krauss, S. I., Keith, N., Escher, S., Grabarkiewicz, R., Luneng, S. T., Heers, C., Unger, J., & Friedrich, C. (2007). Business owners’ action planning and its relationship to business success in three African countries.(6), 1481−1498.

Frese, M., & Zapf, D. (1994). Action as the core of work psychology: A German approach. In H. C. Triandis, M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.),(Vol. 4, pp. 272−340). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Fuller, B., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature.(3), 329−345.

Fuller, B., Marler, L. E., Hester, K., & Otondo, R. F. (2015). Leader reactions to follower proactive behavior: Giving credit when credit is due.(6), 879−898.

Gabriel, A. S., Campbell, J. T., Djurdjevic, E., Johnson, R. E., & Rosen, C. C. (2018). Fuzzy profiles: Comparing and contrasting latent profile analysis and fuzzy set qualitative comparative analysis for person-centered research.(4), 877−904.

Gabriel, A. S., Daniels, M. A., Diefendorff, J. M., & Greguras, G. J. (2015). Emotional labor actors: A latent profile analysis of emotional labor strategies.(3), 863−879.

García-Castro, R., Aguilera, R. V., & Ariño, M. A. (2013). Bundles of firm corporate governance practices: A fuzzy set analysis.(4), 390−407.

Gill, H., Cassidy, S. A., Cragg, C., Algate, P., Weijs, C. A., & Finegan, J. E. (2019). Beyond reciprocity: The role of empowerment in understanding felt trust.(6), 845−858.

Gillespie, N. A. (2003, August).. Paper presented at Annual Meeting of the Academy of Management, Seattle.

Gollwitzer, P. M. (1990). Action phases and mind-sets. In E. T. Higgins & R. M. Sorrentino (Eds.),(Vol. 2, pp.53−92)New York: Guilford Press.

Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work., 3−34.

Greckhamer, T., Misangyi, V.F., & Fiss, P.C. (2013). The two QCAs: From a small-N to a large-N set-theoretic approach.49−75.

Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts.(2), 327−347.

Guzman, F. A., & Espejo, A. (2019). Introducing changes at work: How voice behavior relates to management innovation.(1), 73−90.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the future.(4), 122−128.

Hao, J., Wang, F., & Wang, C. (2017). Fit between roles of overseas subsidiary and control modes of headquarters and its effects—A two-level multiple comparative case study.(10), 150−171.

[郝瑾, 王凤彬, 王璁. (2017). 海外子公司角色分类及其与管控方式的匹配效应——一项双层多案例定性比较分析.(10), 150−171.]

Hao, P., Long, L., & He, W. (2015). When and why shared leadership influences team outputs? The pivotal roles of information exchange, passionate tone and environmental uncertainty.(10), 1288−1299.

[蒿坡, 龙立荣, 贺伟. (2015). 共享型领导如何影响团队产出?信息交换、激情氛围与环境不确定性的作用.(10), 1288−1299.]

Hirschi, A., Shockley, K. M., & Zacher, H. (2019). Achieving work-family balance: An action regulation model.,(1), 150−171.

Hofmann, D. A., & Frese, M. (Eds.). (2011).New York: Routledge, Taylor & Francis.

Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., & Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences., 103−128.

Johns, G. (2006). The essential impact of context on organizational behavior.(2), 386-408.

Kalleberg, A. L., & Vaisey, S. (2005). Pathways to a good job: Perceived work quality among the machinists in north America.(3), 431−454.

Kim, J., MacDuffie, J. P., & Pil, F. K. (2010). Employee voice and organizational performance: Team versus representative influence.(3), 371−394.

Lau, D. C., Lam, L. W., & Wen, S. S. (2014). Examining the effects of feeling trusted by supervisors in the workplace: A self-evaluative perspective(1), 112−127.

Li, A. N., & Tangirala, S. (2021). How voice emerges and develops in newly formed supervisor-employee dyads.(2), 614−642.

Li, L., & Huang, G. (2021). Advantages and disadvantages of individual proactive behavior in organizations.(8), 1484−1496.

[李玲玲, 黄桂. (2021). 组织中个体主动性行为“利与弊”.(8), 1484−1496.]

Li, W. D., Fay, D., Frese, M., Harms, P. D., & Gao, X. (2014). Reciprocal relationships between proactive personality and work characteristics: A latent change score approach.(5), 948−965.

Lin, S. H., & Johnson, R. E. (2015). A suggestion to improve a day keeps your depletion away: Examining promotive and prohibitive voice behaviors within a regulatory focus and ego depletion framework.(5), 1381−1397.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey.(9), 705−717.

Meuer, J., & Rupietta, C. (2017). A review of integrated QCA and statistical analyses.(5), 2063− 2083.

Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty.(1), 133− 143.

Morin, A. J., Bujacz, A., & Gagné, M. (2018). Person-centered methodologies in the organizational sciences: Introduction to the feature topic.(4), 803−813.

Ong, W. J., & Johnson, M. D. (in press). Towards a configural theory of job demands and resources..

Ostroff, C., & Schulte, M. (2014). A configural approach to the study of organizational culture and climate. In B. Schneider & K.M. Barbera (Eds.),(pp. 532−552). New York: Oxford University Press.

Pappas, I. O., Kourouthanassis, P. E., Giannakos, M. N., & Chrissikopoulos. (2016). Explaining online shopping behavior with fsQCA: The role of cognitive and affective perceptions.(2), 794−803.

Pappas, I. O., Mikalef, P., Giannakos, M. N., & Pavlou, P. A. (2017, June).. Paper Presented at the 25thEuropean Conference on Information Systems, Guimarães, Portugal.

Parker, S. K. (1998). Enhancing role breadth self-efficacy: The roles of job enrichment and other organizational interventions.(6), 835−852.

Parker, S. K., & Bindl, U. K. (Eds). (2017).New York: Routledge.

Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: A model of proactive motivation.(4), 827−856.

Parker, S. K., & Collins, C. G. (2010). Taking stock: Integrating and differentiating multiple proactive behaviors.(3), 633−662.

Parker, S. K., Morgeson, F. P., & Johns, G. (2017). One hundred years of work design research: Looking back and looking forward.(3), 403−420.

Parker, S. K., & Turner, N. (2002). Work design and individual work performance: Research findings and an agenda for future inquiry. In S. Sonnentag (Eds.),(pp. 69−93). Chichester, England: Wiley.

Parker, S. K., Wall, T. D., & Cordery, J. L. (2001). Future work design research and practice: Towards an elaborated model of work design.(4), 413−440.

Parker, S. K., Wang, Y., & Liao, J. (2019). When is proactivity wise? A review of factors that influence the individual outcomes of proactive behavior.(1), 221−248.

Pingel, R., Fay, D., & Urbach, T. (2019). A resources perspective on when and how proactive work behaviour leads to employee withdrawal.(2), 410−435.

Ragin, C. C. (Eds.). (2009).. University of Chicago Press.

Renn, R. W., & Fedor, D. B. (2001). Development and field test of a feedback seeking, self-efficacy, and goal setting model of work performance.(5), 563−583.

Seibert, S, E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success.(4), 845−874.

Strauss, K., Parker, S. K., & O’Shea, D. (2017). When does proactivity have a cost? Motivation at work moderates the effects of proactive work behavior on employee job strain.r,, 15−26.

Strickland, O. J., & Galimba, M. (2001). Managing time: The effects of personal goal setting on resource allocation strategy and task performance.(4), 357−367.

Sun, J., Li, W. D., Li, Y., Liden, R. C., Li, S., & Zhang, X. (2021). Unintended consequences of being proactive? Linking proactive personality to coworker envy, helping, and undermining, and the moderating role of prosocial motivation.(2), 250− 267.

Thomann, E., & Maggetti, M. (2020). Designing research with qualitative comparative analysis (QCA): Approaches, challenges, and tools.(2), 356−386.

Thomas, J. P., Whitman, D. S., & Viswesvaran, C. (2010). Employee proactivity in organizations: A comparative meta-analysis of emergent proactive constructs.(2), 275−300.

Tucker, S., & Turner, N. (2015). Sometimes it hurts when supervisors don’t listen: The antecedents and consequences of safety voice among young workers.(1), 72−81.

Wang, H., & Zhang, Q. (2016). The cost of feeling trusted: The study on the effects of feeling trusted from supervisor, role overload, job stress and emotional exhaustion.(8), 110−188.

[王红丽, 张筌钧. (2016). 被信任的代价:员工感知上级信任、角色负荷、工作压力与情绪耗竭的影响关系研究.(8), 110−188.]

Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Pierce, J. R. (2008). Effects of task performance, helping, voice, and organizational loyalty on performance appraisal ratings.(1), 125−139.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors.(3), 601−617.

Woo, S. E., Jebb, A. T., Tay, L., & Parrigon, S. (2018). Putting the “person” in the center: Review and synthesis of person-centered approaches and methods in organizational science.(4), 814−845.

Wood, R. (2005). New frontiers for self-regulation research in IO psychology.(2), 192−198.

Zacher, H., & Frese, M. (2018). Action regulation theory: Foundations, current knowledge and future directions. In Anderson, N., Ones, D. S., Viswesvaran, C., & Sinangil, H. K. (Eds.),(Vol. 2, pp. 122−143). New York: Sage.

Zacher, H., Schmitt, A., Jimmieson, N. L., & Rudolph, C. W. (2019). Dynamic effects of personal initiative on engagement and exhaustion: The role of mood, autonomy, and support.(1), 38−58.

Zhang, M., & Du, Y. (2019). Qualitative comparative analysis (QCA) in management and organization research: Position, tactics, and directions.(9), 1312−1323.

[张明, 杜运周. (2019). 组织与管理研究中QCA方法的应用:定位, 策略和方向.(9), 1312−1323.]

Zhang, W., & Wang, H. (2009). The consideration of long-term consequences, the behavior of the spirit of self-sacrifice and the behavior of leaders’ empowerment: The moderating effect of the uncertainty of environment.(6), 115−123.

[张文慧, 王辉. (2009). 长期结果考量、自我牺牲精神与领导授权赋能行为:环境不确定性的调节作用.(6), 115−123.]

An examination of configural effects of employees’ proactive behavior:A process perspective

LI Liyuan, GAO Xiangyu, ZHENG Xiaoming

(School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

In recent years, scholars have gradually realized that proactive behavior is a self-regulatory process including not only overt behavioral element (i.e., enacting) but also covert behavioral elements (i.e., envisioning, planning, and reflecting). However, previous research on proactive behaviors focused only on the influence of overt behavioral element on a variety of individual and organizational outcomes but neglected the influence of covert behavioral elements and the synergistic effect of all elements in a proactive process. It leads to an incomplete understanding of proactive behavior. To address this problem, we draw on a process perspective and a configural approach to investigate: 1) the configural effects of all behavioral elements (i.e., envisioning, planning, enacting, and reflecting) in a proactive process on employees’ job performance and emotional exhaustion; 2) the impact of task context (i.e., environmental uncertainty) and social context (i.e., felt trust) on the configural effects of all behavioral elements; and 3) incremental effect of configuration membership on employees’ outcomes after controlling for the unique effects of each element and individual difference (i.e., proactive personality and neuroticism).

By using fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) and regression analysis, we conducted a longitudinal study to test our hypotheses and examine research questions. We examined the configural effects of all four elements on employees’ job performance and emotional exhaustion, and then examined the impacts of task and social context and the incremental effect of these configurations. 426 full-time employees and their direct supervisors from an education and training company in China participated in a questionnaire survey and reported data at two time points two weeks apart. Supervisors reported their subordinates’ job performance at time 2. The final sample size was 383.

The findings reveal that: 1) a configuration with high level of enacting alone is not sufficient for generating high job performance; 2) a configuration with low (high) levels on all four elements is sufficient for producing low (high) job performance regardless of the level of environmental uncertainty; 3) when environmental uncertainty is high, a configuration with high level of envisioning, planning, and reflecting is sufficient for producing high job performance regardless of the level of enacting; 4) a configuration with high level of enacting and low level of envisioning, planning, and reflecting is sufficient for generating high emotional exhaustion; 5) when felt trust is high, a configuration with high level of envisioning, planning, and reflecting is sufficient for producing low emotional exhaustion regardless of the level of enacting; 6) in general, after controlling for the unique effects of each element and individual difference, the configuration membership can still predict employees' job performance and emotional exhaustion whereas elements in a proactive process cannot.

Our research contributes to the literature on proactive behavior. First, our research presents a novel perspective on the process of proactive behavior. The process perspective of proactive behavior provides a fresh window onto why the consequences of proactive behaviors vary between employees and studies. Second, our research advances the understanding of proactive behavior by revealing the configural effects of four elements in a proactive process on employees’ outcomes. Third, our research demonstrates the usefulness of a configural approach in studying process-related issues in proactive behavior research.

proactive behavior, configuration, fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA), process perspective, job performance, emotional exhaustion

B849: C93

2022-05-06

*国家自然科学基金面上项目(72172074, 71771133), 清华大学自主科研计划资助项目(2021THZWJC29)。

郑晓明, E-mail: zhengxm@sem.tsinghua.edu.cn