满寺秋光银杏黄

2023-04-29 22:30:35

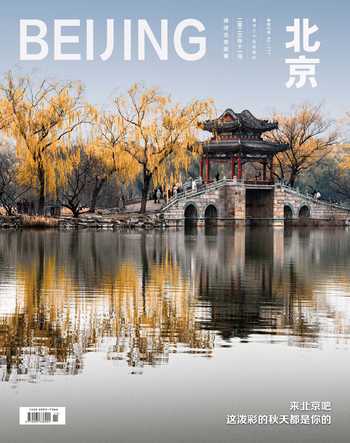

北京 2023年11期

银杏叶那一抹耀眼的金黄,让北京的秋显得格外明亮。不过,最初在这片土地上栽植银杏树并不是为了秋来遍赏银杏黄。相传,佛祖释迦牟尼曾在菩提树下坐禅而觉悟成佛。为纪念释迦牟尼得道成佛,后世弟子多在寺院栽种菩提树。然而,菩提树只适种于热带、亚热带,在中国,只有华南、东南沿海一带才适宜生长。为表示信仰的中坚和虔诚,中国的佛门弟子分别选用适应当地气候环境的树种代替菩提树。其中,生长于中国北方的银杏树高大挺拔,树冠巍峨,最能衬托禅院殿堂的壮观,叶片又洁净素雅,有不受凡尘干扰的意境,因此,中国大多数的寺庙都用银杏树代替菩提树。

北京地区栽植银杏树的历史,可追溯至千年前。今天,这些经历风云变幻并存活至今的“瑰宝”,已成为一株株参天古树,并在古刹中“独木成林”,是北京深秋时节最美的景色之一。

独木成林 金秋胜景

“先有潭柘,后有幽州”是在北京流传甚广的一种说法,潭柘寺悠久的历史可从中窥见一斑。史载,潭柘寺始建于晋代,原名嘉福寺,清代康熙年间又改称“岫云寺”。因寺后有“龙潭”,山上有“柘树”,民间多称其“潭柘寺”。

潭柘寺规模宏大,九百多间殿堂房屋分东、中、西三路布局。今天,穿过山门、天王殿,便来到寺内最气派的古建筑—大雄宝殿。大雄宝殿重檐庑殿顶,上覆黄琉璃瓦绿剪边,大脊两端的巨型碧绿琉璃“鸱吻”以及金光闪闪的鎏金长链让人印象深刻。据说,鸱吻是龙生九子之一,属水,中国古人用它的形象放在屋脊上,表示以水克火。经历代相传,鸱吻就成了古建筑的装饰品。端坐在大雄宝殿上的鸱吻,是元代遗物,在北京古建筑中极为罕见,它们色彩鲜艳,形象生动。不过,在这里最为

猜你喜欢

北京纪事(2023年6期)2023-06-07 18:34:55

艺术学研究(2022年4期)2022-08-18 03:16:42

消防界(2022年13期)2022-05-30 06:39:59

艺术大观(2020年2期)2020-10-09 10:03:36

扬子江(2018年4期)2018-09-26 11:38:08

艺术科技(2018年5期)2018-07-23 07:25:27

作文大王·低年级(2017年4期)2017-04-10 00:42:01

北极光(2016年9期)2016-11-25 13:23:13

北京档案(2016年1期)2016-05-30 10:48:04

环境科学导刊(2013年1期)2013-03-02 06:35:56