相对贫困、收入分配与共同富裕

曾静 杨成虎

摘 要:流动人口相对贫困问题是我国一个由来已久的研究主题。无论是基于理论还是政策视角,如何推进解决相对贫困问题,如何实现共同富裕的目标,均是对我国社会民生建设的重大挑战。聚焦流动人口相对贫困问题,以相对贫困、收入分配及共同富裕三者间的关系为主线,可建立“相对贫困—收入分配—共同富裕”理论分析框架。在厘清流动人口与相对贫困关联性的基础上,立足收入分配视角,可探索流动人口相对贫困的形成机理。针对流动人口在三次收入分配中的劣势地位,要从提升人力资本水平、破除户籍限制、强化社会支持几个方面入手消除三次收入分配中的限制条件,以依据平衡、协调性及包容性的发展思路实现共同富裕目标。

关键词:相对贫困;流动人口;收入分配;三次收入分配;共同富裕

中图分类号:F244 文章标志码:A 文章编号:1006-6152(2023)04-0046-09

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2023.04.005

一、问题的提出

反贫困是人类社会形成以来就即已存在的一个永恒主题,人类社会的发展历史与贫困和反贫困紧密相关[1]。在整体消除绝对贫困目标实现的临近,2019年党的十九届四中全会首次提出要巩固脱贫攻坚成果,建立解决相对贫困的长效机制,我国进入了解决相对贫困的新阶段。在人口流动愈发频繁的当下,流动人口作为相对贫困的重点治理对象受到学界的关注。在发达国家的发展初期及当今诸多发展中国家中,伴随着经济增长及城镇化进程而产生的贫困迁移均较为明显[2]。如今,经济结构转型升级背景下城市流动人口相对贫困风险加剧,迁移贫困已不仅仅意味着绝对贫困,流动人口在居住、教育、医疗及社会保障等方面还存在着相对贫困的扩张,相对贫困同时表现为能力与权利贫困等[3-4]。对于如何解决流动人口相对贫困问题,世界银行所提出的解决绝对贫困的“三支柱”战略值得参考,从包容性(机会)、基本公共服务(赋能)、社会保障(保护)三方面来寻找相对贫困突破口具有实践意义[5]。参照“三支柱”战略框架,攻克流动人口相对贫困的关键在于如何通过机会、赋能及社会保护最终实现共同富裕目标。

收入分配作为实现共同富裕的重要手段,与“三支柱”减贫的战略框架相吻合,从三次收入分配中寻找相对贫困致因及减贫出路,为本研究提供了一个具有实践意义的理论分析框架。贫困问题实质是一个经济问题,而收入分配问题是经济问题的核心。面对收入差距过大的现实矛盾,马克思在以《资本论》为代表的多本著作中对收入分配的公平问题开展讨论,提出公平分配应包含生产资料的占有公平、生产条件分配公平和收入分配公平三个层面[6],强调在机会公平的前提下实现收入分配公平。从表面上看,收入分配是经济活动的一个重要环节,然而从更深层次分析,收入分配问题植根于社会关系的深层,涉及社会生活的多个方面。当前我国流动人口在三次收入分配领域均遭遇一定限制,要实现收入分配的公平任重道远。作为我国收入分配改革的终极目标,共同富裕思想也為流动人口相对贫困的解决指明了方向。从“共同富裕”的本质内涵来看,十九大报告将它表示为Common Prosperity,超越了古典经济学家对“富裕”即Wealth的理解,从一个更为广阔的视野赋予了共同富裕的深层次理解,蕴含对未来收入分配的美好期许。流动人口相对贫困将围绕收入分配与共同富裕两个概念走向破解,最终实现美好生活的向往。

收入分配视角为探究流动人口相对贫困的有效治理提供了一个突破口,但从本质上要注重对“收入”全面的理解,超越唯经济论,充分考虑经济、社会及文化等多层面的公平分配,并与共同富裕的内涵相匹配。为进一步厘清相对贫困、收入分配及共同富裕三者间的耦合逻辑,本文首先界定了“流动人口”“相对贫困”的概念,探讨流动人口与相对贫困的关联性;其次基于收入分配视角,阐释流动人口相对贫困致因;最后引入共同富裕目标,建立“相对贫困—收入分配—共同富裕”理论分析框架,探究流动人口相对贫困的治理策略,推动实现共同富裕目标。

二、流动人口与相对贫困

在人类历史发展进程中,人口流动是一个社会普遍现象。人口流动是实现社会流动的手段,部分社会学家认为高水平的社会流动能够营造一个良性的人力资本竞争环境,推动社会和谐发展,因此鼓励人口流动。发展经济学家认为,从个人视角看,迁移是一种高效的人力资本投资,能够防止陷入贫困陷阱,同时能够为贫困人口提供更高质量的就业机会,改善原始生活状态。但在“本土”与“外来”力量的资源享有矛盾中,后天的弱势性不可避免地为流动人口带来了相对“贫困倾向”。因流动人口与相对贫困问题的复杂性,在构建理论分析框架前需要回答何为流动人口?何为相对贫困?以及两者是否必然关联?

(一)何为流动人口

户籍制度是目前形成我国流动人口概念的主要因素。根据农业与非农村的户籍身份划分,流动人口可以分为乡城流动人口、城城流动人口、乡乡流动人口、城乡流动人口四种类型[7]。乡城流动人口是流动人口的主体,也更易置身于不利地位。因此,这一类群体是本文分析的重点,其流动行为受内生动力与外在吸引力双重影响,主观因素决定内生动力大小,客观因素决定外在吸引力强度。自1980年代起,随着经济制度的改革,为寻求就业及发展机会以摆脱家庭贫困,我国人口流动愈加活跃,农村人口持续向城市转移,城市流动人口所占比例不断攀升[8]。在长期的发展中,城市流动人口逐步形成了其独有特征。

第一,流动人口兼具相对与绝对弱势性。流动行为往往始于经济困境,这一原始劣势促使流动人口表现出绝对贫困特征;进入流入地,原有社会资本与社会支持的断裂进而导致权益贫困与能力贫困。有研究表明,在多种测度方法的计算中,流动人口比城市人口表现出更高的贫困发生率[9]。可以说,乡城流动人口是当前我国贫困人口的重要主体。

第二,流动人口表现出内部分层现象。受流动时间的长短、距离的远近及就业形式等影响,流动人口内部的分层已愈发明显,在收入水平、生活条件、自身素质和工作模式等方面差异显著,早已超越以往单一的同质特性,而演变为多个特征鲜明的人口群体[10]。但不可忽视的是,在异质性凸显的流动人口群体中,他们在城市中的身份仍具有高度一致性,即受户籍、社会保障及其他制度影响,同时存在“不稳定性”与“摇摆性”。

第三,流动人口社会融入水平整体较低。上世纪末,基于“经典融合理论”,美国社会学家波特斯(Portes)等进一步发展出了“区隔融合理论”,认为移民接收地对不同类型移民所提供的发展机会具有显著差异,部分移民具有较好的社会融入,而部分移民则易沦为社会底层,最终构成城市贫困人群的一部分[11]。因相对弱势性,我国乡城流动人口大部分表现出低职业声望,低收入水平,低社会保障,高居住隔离等现象,此外,还普遍面临文化交融匮乏,社交网络局限等困境,与城镇居民心理隔阂较大并且难以获得身份认同[12]。

(二)何为相对贫困

随着经济社会的快速发展,自1950年代起,汤森(Peter Townsend)进一步阐释了贫困概念,于1971年明确了相对贫困的内涵。他提出除指缺乏最低生活必需品以外,贫困还应包括个人、家庭或组织缺乏获得生活必需品及参与社会活动的资源,遥不及社会期待的平均生活水平,处于一个被社会正常生活及活动所排斥的社会状况[13]。随后阿马蒂亚·森(Amartya Sen)提出了新的思考,认为除相对概念外,贫困还包含“一个不可能缩减的绝对贫困的内核”[14]。到1980年代,森主张运用权力视角去看待世界的贫困与饥荒,并且随后提出了能力贫困理论。随着社会经济及社会科学的发展,贫困的内涵被赋予社会弱势、社会孤立、缺乏话语权等标签,权利贫困得到发展。联合国发展署认为,人类对贫困的认识远不够深刻,贫困并非仅为收入问题,从本质上看贫困是权利的缺失及被排斥,而这种缺失的权利正是引导人类走向美好生活的关键所在,能够保障人民安全、自由、自尊及他人的尊重。

1990年代起,国内学者们开始了对相对贫困的研究,童星、林闽钢(1994)提出贫困兼具绝对与相对的特征,相对贫困指一个家庭的生活水平低于社会所认定的基本要求,在社会参与及再生产中处于弱势地位[15]。早期学者们从收入、消费及福利等方面定义相对贫困,随着研究的深入,相对贫困的内涵得到不断拓展,社会排斥、脆弱性、失语等特征被囊括其中。李强(1996)提出不同于绝对贫困,相对贫困的测度不能仅参照收支、消费或福利维度,抽象的社会与文化价值也应蕴含其中[16]。在城市贫困的研究中,除指日常生活标准低于社会常规水平外,关信平(1999)还将缺乏社会资源及社会参与权利纳入贫困的概念[17]。此后,相对贫困问题受到学者们的持续关注,其内涵也得到不断充实与完善。

(三)两者是否必然关联

现阶段已有不少文献探讨了我国流动人口与城市贫困的关系,对流动人口的贫困问题基本达成共识,重点从实践中分析了流动人口贫困的广度、深度及复杂性。综合现有研究,流动人口贫困问题已引发部分学者的关注,但并未针对流动人口的相对贫困问题形成系统分析,流动人口与相对贫困的关联性还存在着较大的讨论空间。

从理论上分析,流动人口与贫困问题休戚相关。流动人口兼具相對与绝对弱势性,是贫困的高发群体。1980年代由钱伯斯(Chambers)提出后经德康(Dercon)等发展的“脆弱性”范式对贫困分析提供了一个分析框架[18],基于贫困发生学的脆弱性范式可知,流动人口的脆弱性往往表现为:易于暴露在冲击压力及风险之下,防御能力极弱。冲击压力包括:政府的社会政策话语实践、资本与劳动力市场的不确定性、新环境的适应成本、时间与空间的分离;风险包括:健康、可持续生计能力的破坏、社会断裂、社会排斥等。多种来源的冲击力为流动人口带来高致贫风险,收入、资产、健康及社会排斥等方面的多重脆弱性致使贫困循环愈加稳固[19]。联系相对贫困的内涵与外延,除生存外,着重强调贫困人口在社会层面的剥夺与弱势。这一内涵与流动人口的现实处境高度契合,较为全面和直观的描述了乡城流动人口的发展境遇。因此,可以初步判定流动人口与相对贫困存在关联性。从现实数据分析,与城镇人口相比,流动人口遭受相对剥夺现象。以最低生活保障线和支出上限为标准,在与城市人口的比较中发现流动人口贫困发生率分别高出7%和8.7%[2]。在国家统计局公布的农民工监测数据中显示,农民工月均收入在2020年达到4072元[20],但与城镇单位就业人员月平均工资(6463元)相差甚远,农民工作为乡城流动人口的代表,其经济地位从侧面印证了相对贫困的存在。

基于理论与数据证实,流动人口与相对贫困存在较强的关联性。流动人口的脆弱性特征极易导致贫困问题的产生,随着社会经济的发展,绝对贫困问题已基本解决,相对贫困问题凸显。总体来看,不少学者已对流动人口的相对贫困问题进行了直观描述,并就其形成原因开展了初步分析,从不同视角提出治理策略,为进一步探讨流动人口的相对贫困问题奠定了坚实基础。

三、流动人口与三次收入分配

贫困致因在一段较长时间内是学界讨论的共同话题。西方对于贫困理论的探索最先表现为结构主义贫困论、新古典主义贫困论及激进主义贫困论,此后,贫困研究不断深入,对贫困致因的讨论日益激烈,功能贫困论、能力贫困论、权利贫困论及文化致因论等主张被相继提出。然而,从单一的贫困理论解释模型去分析流动人口的相对贫困不免有失偏颇,采用多重视角,通过范式整合,打破单向度历史叙事的困境具有理论意义。

根据我国流动人口的复杂性及社会背景的特殊性,运用传统单一的文化、结构及权利等贫困理论很难给予我国流动人口相对贫困一个科学及具有说服力的解释。从根源上看,贫困问题在很大程度上是分配问题,学界针对贫困的研究始终没有脱离对公平公正的讨论。从古至今,财富的占有方式与分配方式就对社会稳定及经济发展起到支撑作用。其中,收入分配制度在我国社会发展进程中发挥着重要作用。在我国,从鼓励一部分人先富带动后富到如今强调的共同富裕,无一不是对公平收入的期许与要求。在收入分配中,流动人口因脱离了原有生存环境,往往社会关系网络缺失,制度性限制明显,相较于非流动群体而言弱势更为凸显。鉴于此,本研究基于收入分配视角,考察资源的分配状况,从三次收入分配出发,探究流动人口在收入分配中的角色及境遇,尝试明晰流动人口相对贫困的致因。

(一)初次收入分配:市场经济中的“弱势方”

初次分配以市场经济为基础,遵循按劳分配原则。但基于个人机遇、禀赋、资源等因素的差异,流动人口在市场经济中极易陷入不利境遇,备受歧视。西方经济学家早在上世纪就对劳动力歧视问题开展了系列研究,形成了歧视经济学理论(Phelps,1972; Black,1995)[21-22]。从我国情景分析,大量流动人口在劳动力市场上所遭遇的不公待遇无疑是对该理论的最好验证。在进入劳动力市场前,因缺乏对流入地劳动力市场的了解,面对信息不对称性,流动人口难以寻求与个人能力最佳匹配的工作,同时,流动人口面临就业机会的不平等,职业选择极为有限;进入劳动力市场后,即使与城镇职工从事相同工作,也经常遭遇“同工不同酬”的待遇差别(吴珊珊、孟凡強,2019)[23]。在市场经济下,相对贫困是制度环境、个人选择与市场调节的结果。一方面,因现代经济体系对劳动力的需求转变,流动人口在职业匹配过程中长期处于被动局面,缺乏获取较高经济收入的素质与能力,在劳动力市场中风险暴露程度较高。正如舒尔茨(Schurz)的“穷人经济学”理论所言,贫困源于不充足的人力资本投资。另一方面,因劳动工资歧视的存在,即使流动人口在年龄、学历及工作技能等方面均与城镇职工持平的情况下,同样遭受不公正报酬待遇。在初次分配中,因发展机会及发展权利的弱势,流动人口往往面临严重失衡的利益分配格局。

(二)再分配:社会保障制度下的“隐形人”

再分配主要指通过税收、社保、转移支付等手段来对收入进行调节。基于结构性因素,尤其是制度的二元分化,乡城流动人口与城市居民相比承受着大量发展壁垒,难以从市场参与中获得平等地位,并在社会资源的分配中陷入从属地位。因二元户籍制度的存在,不同身份公民的权利享有天差地别,在住房、就业、粮食、教育及医疗服务等多领域存在差别待遇,社会保障“保优不保低”的倒挂现象显著[24-26]。户籍制度与一系列福利保障紧密关联,能否享受这些公共服务取决于户籍身份而非实际居住地。农业户口人员自动享有土地分配权,即使迁移到其他地区,其土地分配的权利依然保留[27]。而非农业户口所享有的社会福利与其户口所在地紧密联系,大小城市享受差异化的福利标准与资源。在运用Oaxaca-Blinder分解法考察户籍制度对福利待遇城乡差异的影响研究中,结果表明接近三分之一的社会保险享有率的城乡差异可通过户籍制度来解释[28]。户籍制度所衍生出的发展壁垒剥夺了流动人口平等获取社会资源的权利,最终使他们成为福利制度下的“隐形人”。户籍制度在发展过程中超越了其人口管理功能,进而演变成了身份的象征,与其配套性福利制度和衍生的歧视性政策共同阻碍了流动人口的脱贫步伐。一方面流动人口难以获得与城镇人口相应的社会福利;另一方面,对部分有机会获得社会福利的流动人口而言,其流动特性决定了工作缺乏稳定性,因此难以持续性获得社会福利,仅能获得有限的短暂保障。

(三)第三次分配:慈善公益领域的“旁观者”

第三次分配在传统意义上指社会高收入群体基于道德和习惯体系而对低收入群体开展的慈善帮扶。自愿帮扶是第三次分配的原则,低收入群体是第三次分配的对象。进入新时代,第三次分配超越了经济学范畴,变得更加广泛和多元。第三次分配蕴含着人类更高层次的需求,是一类更为高级的社会财富分配形态[29]。从传统意义上看,流动人口工作环境恶劣,工作时间长,并且长期从事城镇职工不愿从事的“低端工作”,与城镇职工相比是典型的弱势群体[30]。但又因收入位于贫困标准之上,流动人口贫困更多表现为相对贫困,具有公众的不可视性和政策的不可视性,容易成为社会政策盲点,进而难以被纳入慈善福利之中[31]。除了难以获得公益慈善服务外,流动人口在满足更高层次的需求时往往障碍重重。流动人口脱离原生环境,难以在新环境中获得血缘及业缘性支持,同时因自身人力资本的欠缺,作为城市的“非正式”人群,难以共享志愿服务与社会工作服务带来的社会支持,难以满足个体精神追求与美好生活的期望,最终助推贫困文化的形成。人类学家刘易斯(Lewis)提出“贫困文化”是在一个等级森严、高度个人主义的社会中,穷人对自己边缘地位的适应或反应[32]。长期来看,流动人口在城市适应过程中常常处于社会边缘地位,在城市强加的社会规范中难以获得成功,因此极易被迫选择有别于主流文化的生活及交往形式。而流动人口在实际中形成的贫困文化又加剧了社会分层与阶层固化,加大社会排斥与社会隔离,进一步固化其“旁观者”形象。

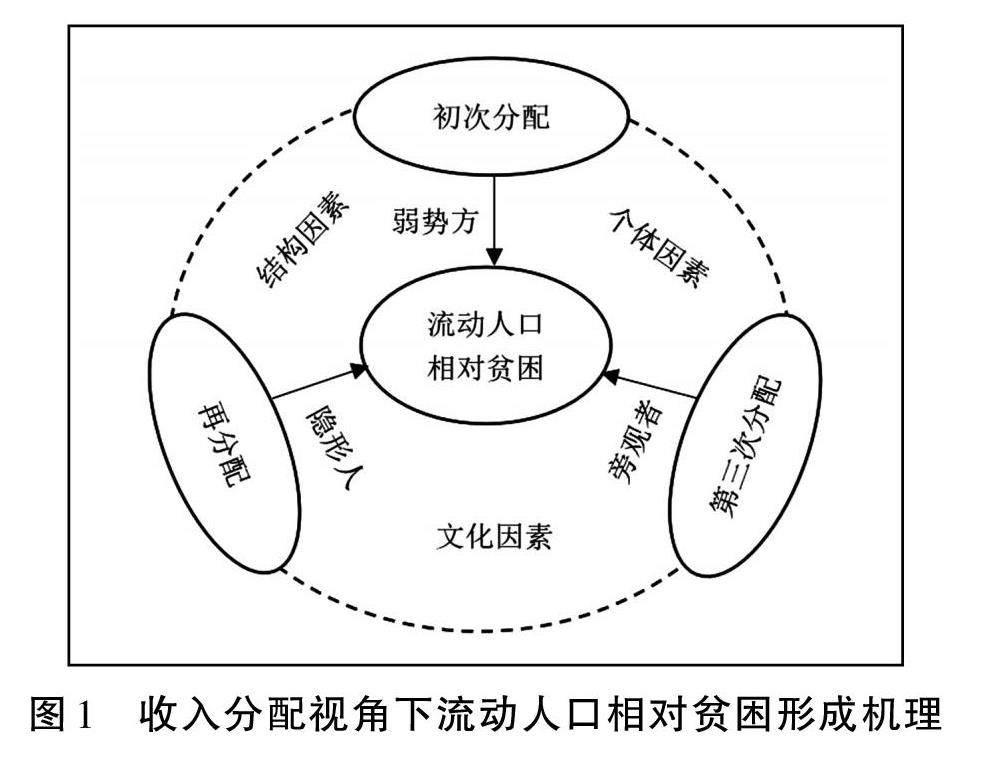

基于流动人口在三次收入分配中的处境可知,三次分配的累积弱势是导致流动人口相对贫困的助推剂。在初次分配中,经济背景差异促使我国城乡在社会、文化、治理等维度呈现出不同程度的“断裂”与“失衡”,流动人口的城市流入存在先天的资源劣势,在市场竞争中处于劣势地位;再分配过程中,结构因素造成流动人口的从属地位,制度壁垒剥夺了流动人口正常获得社会福利及公共福利的各项权利,成为福利制度的忽视群体;在第三次分配中,流动人口的贫困边缘特征使他们被排除于慈善公益之外,难以在第三次收入分配中获益。在三次分配制度的运行中,因个体、结构及文化层面的致贫因素相互交织,流动人口均难以从中获得优势地位,收入分配体系实质决定了流动人口的生活境遇。基于以上流动人口、相对贫困及收入分配的讨论,本文特此构建流动人口与收入分配的分析框架,基于收入分配视角探究流动人口相对贫困的形成机理(见图1)。

四、流动人口相对贫困治理:完善收入分配制度,迈向共同富裕社会

党的十八大以来,逐步实现全体人民的共同富裕被摆在了一个更加重要的位置上。就共同富裕内涵而言,可以从三个层面开展分析,第一是生产力所要达到的富裕水平,强调物质及生活条件的富裕;第二是“共同”概念所关注的财富的共享度以及机会、权利及发展等的公平度;第三是在前面两个基础上“人”所要达到的最高理想发展状态[33]。基于共同富裕概念,现今我国流动人口所面临的相对贫困境遇是阻碍实现共同富裕的突出问题,在如何实现相对贫困向共同富裕转变上需要尽快掌握其破解难点与实现路径。作为社会主义基本经济制度的组成部分,我国的收入分配制度是破除相对贫困,扎实推进共同富裕的基础性制度依托,在保障基本生活,缩小城乡差距,推动机会与权利公平等方面发挥着重要作用。在治理相对贫困,走向共同富裕的道路中,亟待完善收入分配制度,彰显出社会主义的制度优势。收入分配制度作为一个中介因素将相对贫困与共同富裕连接起来,一方面收入分配制度是实现共同富裕的制度保障,另一方面收入分配制度是破解相对贫困的实践路径。

(一)初次分配:提升人力资本水平,构建通畅上升渠道

流动人口在近几十年的市场参与中发展机会逐步提高,但其相对贫困的治理效应并不显著。在初次分配中,流动人口市场参与提高了其绝对收入,部分人口实现了向上的社会流动,但大部分人仍然停留在社会底层。初次分配中的经济收入是实现地位提升的决定性因素,而高质量人力资本与公平就业是保障经济地位的基础。一方面,提高流动人口人力资本水平是缩小初次分配差距的长效举措,具体包括加强流动人口在职培训,推动公共教育资源在城乡的合理分配。另一方面,促进机会公平能够推动建立社会的良性流动机制。根据发展经济学家拉瓦雷(Ravallion)和洛克辛(Lokshin)提出的“隧道效应”(tunnel effect),指出如果社会中的穷人具有实现自身价值的发展机会并充满希望,这个社会便成功构造出了一种社会阶梯(social ladder),这类社会阶梯可以使社会中的所有人都努力奋进。只要社会构建出较为通畅的社会阶梯,在控制范围内的社会差距也是允许的[34]。因此,扭转流动人口在初次分配中相对贫困地位的根本措施在于创造公平就业机会,使他们拥有改变自己处境的基本条件。通过立法规范劳动力市场行为,保证具有相同生产率的劳动者能够享有公平的就业机会。此外,着力解决同工不同酬问题,为流动人口创造一个公平的初次分配环境,最终实现机会平等与过程平等。

(二)再分配:破除户籍限制,推动公共服务及社会福利的均等化

经历长时期的发展城乡二元反差已然形成,现有城乡差异化基础难以改变。鉴于此,推动国家发展战略专项,完善再分配制度,将流动人口从政治性及经济性贫困构建中解放出来,是从根本上扭转流动人口相对贫困走向的必然途径。首先,调整再分配制度的前提是破除户籍制度壁垒。户籍制度在我国始于1950年代,在社会变迁中具有稳定性与延续性,深深嵌套于社会发展进程之中,其改革也存在一定的路径依赖,难以突破已有形态。为保障流动人口的机会公平,改革户籍制度的首要步骤是消除对人身份的区别与歧视。对与户籍制度相关联的民生领域和其他领域进行剥离和综合治理的关键是取消城乡间流动人口间身份和地区的差异所导致的不平等[35]。进一步,在剥离户籍管理附加职能的同时,还需建立健全配套社会保障制度,确保二次分配的公平性。目前,在推进城乡统一的进程中,改革二元社会保障制度,推动社会保障制度全国统筹,将基本公共服务及基本人权保障的理念融入其中,为实现基本公共服务均等化积蓄正能量,已成为社会共识。一方面构建城乡一体、无差别的社会保障制度是我国加快推进城镇化进程的必然要求;另一方面提升社会保障的跨区域治理能力,提供制度层面的解决方法,解决流动人口社会融入的后顾之忧。

(三)第三次分配:强化流动人口社会支持,鼓励社会工作介入帮扶

单纯依靠政府力量不能从根源上解决相对贫困问题,破除流动人口相对贫困问题的关键在于建立社会整合机制。长期以来,基于我国对慈善福利的目标定位,流动人口很难通过正规途径成为第三次分配的受益对象。如今,除政府及市场的合力机制外,社会力量作为重要的贫困治理主体备受关注,对于弥补第三次分配的空缺意义重大。因人力资本存量低、收入少,流动人口在居住选择、消费结构及社会交往方面均保持着低成本倾向。这样无论在具体生活空间还是价值选择上都把乡城流动人口隔离于城市居民之外,使得该群体形成自身贫困文化,难以融入城镇居民生活。此时,加大社会支持的合力一方面需要流动人口自身通过教育及培训获得能力提升机会,加强自身修养,争取更多社会非正式支持;另一方面,社会组织及其他非营利公益机构应加强对流动人口的心理支持与引导,帮助流动人口打破贫困文化论的束缚,摆脱社会弱势地位。社会工作作为社会支持的有效手段,通过介入流动人口群体,能够较为专业地引导流动人口实现社会融入,缓解自卑、压抑及疏远感,进而争取社会话语权。此外,第三部门在处理个案问题方面具有专长性,这正契合了流动人口相对贫困的多样性及复杂性的本质特征,能够产生良好的社会效应,提升针对社会特定人群的相对贫困治理功能。

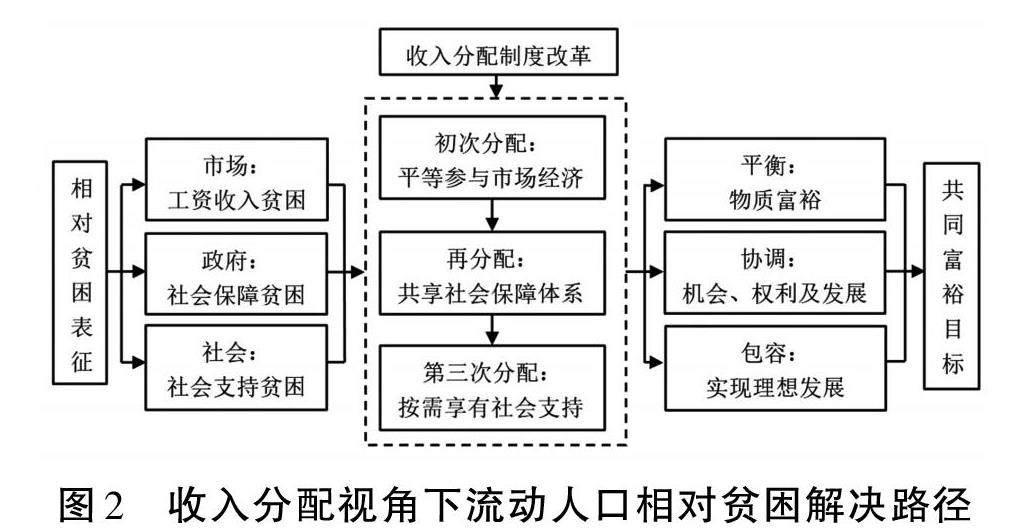

相对贫困、收入分配和共同富裕三者间的互动关系为治理流动人口相对贫困问题提供了一个分析框架,流动人口的相对贫困是治理对象,收入分配既是贫困致因也是治理手段,而共同富裕是治理的终极目标。从收入分配视角分析流动人口相对贫困的缘由,并从三次收入分配出发提出相对贫困治理策略,为相对贫困与共同富裕的连接绘制了一条高效路径。在三次分配中,缘于个体、结构及文化等多重因素的压力,流动人口陷入相对贫困境况;收入分配制度作为调整社会财富的重要方式,是推动流动人口从相对贫困走向共同富裕的關键,是实现正确处理效率与公平的直接途径;共同富裕作为社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。实现共同富裕目标的总体思路包含提高发展的平衡、协调性及包容性[36],强调三次收入分配协调配套的基础性制度安排,这一理念又与收入分配视角下的贫困治理相呼应。因此,相对贫困、收入分配与共同富裕实际相互耦合,对三者关系的讨论能够为贫困治理提供一个较为健全的理论思路,其中蕴含了人民通往美好生活的关键要素与现实逻辑。

五、结论与讨论

(一)收入分配视角下流动人口相对贫困解决路径

本文首先以流动人口与相对贫困概念为基础,论述两者的关联性。其次将三次收入分配制度作为分析框架,探究流动人口在三次分配中的劣势地位,阐释其致贫因素。研究发现,在初次分配中,流动人口因先天资源禀赋不均及劳动力市场的歧视问题,极易成为市场经济下的“弱势方”;再分配中,结构性因素阻碍流动人口公平享有社会福利,在社会资源的分配中难以占有一己之位,成为制度“隐形人”;在第三次分配中,流动人口因“过高”收入而为社会政策所盲视,成为慈善公益的“旁观者”,难以实现更高层次的个体精神追求与美好生活的期望。针对流动人口在三次收入分配中的境遇,本文立足于共同富裕的目标,通过完善收入分配制度,为破解流动人口相对贫困寻找了一条实践路径。收入分配视角下的相对贫困治理路径如图2所示。

(二)进一步讨论

以2020年为分界线,我国已实现了整体消除绝对贫困的目标,如今减贫治理体系将从消除绝对贫困向相对贫困转变。流动人口作为国家重点关注对象,其相对贫困是一个复合概念,是城乡二元反差与多重因素相交互的结果。与流动人口相对贫困的形成机理相比较,对相对贫困的治理更显示出复杂性与内生性矛盾,涉及政府、社会、市场乃至个人多个领域。为寻得较为全面的治理分析框架,本研究以收入分配作为突破口,为流动人口相对贫困的治理探寻新思路。随着收入分配理论的发展,“收入”已突破传统上的金钱意义,在三次收入分配中,经济、机会、权利及个人发展因素被逐步重视,个人、市场、政府及社会被相应卷入这一环节。由于流动人口的跨区域性及特殊性,可以预见的是,因资源的有限性,政府领域的贫困治理面临利益的博弈,流入人口与本土居民间的资源争夺矛盾难以通过合理方式进行调节,流动人口的相对贫困现象亦难在短期内得到切实的扭转。而在社会及市场领域,虽也存在着资源争夺问题,但与政府领域相比还存在着一定的调整空间,社会支持与社会工作孕育着巨大的贫困治理潜力,流动人口的相对贫困有望通过第三方机构的介入得到缓解。因此,未来需要逐步加大对第三次分配的重视,发挥社会力量在流动人口相对贫困治理中的作用。

在未来的相对贫困研究中,注重收入分配制度的基础作用,围绕收入分配从多角度探究贫困致因并寻求治理措施是一个具有实践意义的方向。本研究初步分析了相对贫困、收入分配及共同富裕三者间的关联,明晰了改革收入分配制度不仅是解决流动人口相对贫困的重要途径,同时也是走向共同富裕的必经之路。在未来研究中可尝试对三者间的互动关系进行深入探讨,为流动人口相对贫困问题的解决寻求更多的突破点,为实现共同富裕的终极目标明晰路径方向。此外,流动人口内部异质性较强,在收入水平、生活条件、自身素质和工作模式等方面差异显著,相对贫困的形成机理与治理路径有待进一步分类讨论。

参考文献:

[1] Ravallion M.The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy[M].New York: Oxford University Press, 2016.

[2] 都阳.中国的城市贫困:趋势、政策与新的问题[R].中国发展基金会研究报告,2007.

[3] Jeffrey A, Paul B,Steen J. Vulnerability: A View from Different Disciplines[R].Social Protection Discussion Paper,2001:1-60.

[4] Chaudhuris S, Jalan J, Suryahadi A.Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross-sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia[D].New York:Columbia University Discussion Paper, 2002:1-25.

[5] 檀学文.走向共同富裕的解决相对贫困思路研究[J].中国农村经济,2020(6):21-36.

[6] 韩文龙,谢璐.马克思经济学收入分配理论的核心范畴及启示[J].经济纵横,2018(5):38-45.

[7] 马小红,段成荣,郭静.四类流动人口的比较研究[J].中国人口科学,2014(5):36-46+126-127.

[8] 蔡昉.中国流动人口问题[M].郑州:河南人民出版社,2000:10-11.

[9] 尹海洁,黄文岩.城市流动人口的生存状况及贫困特征[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2010(1):51-64.

[10] 韩淑娟.流动人口贫困问题的复杂性及其扶贫策略[J].贵州社会科学,2018(2):155-160.

[11] Portes A, Zhou M.The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1993(1):74-96.

[12] 杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J].中国社会科学,2015(2):61-79+203-204.

[13] Townsend P.Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living[M].Berkeley: University of California Press, 1979.

[14] 阿马蒂亚·森.贫困与饥荒[M].王宇,王文玉,译.北京:商务印书馆,2001:26.

[15] 童星,林閩钢.我国农村贫困标准线研究[J].中国社会科学,1994(3):86-98.

[16] 李强.绝对贫困与相对贫困[J].中国社会工作,1996(5):18-19.

[17] 关信平.中国城市贫困问题研究[M].湖南:湖南人民出版社,1999.

[18] 张大维.生计资本视角下连片特困区的现状与治理:以集中连片特困地区武陵山区为对象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011(4):16-23.

[19] 潘泽泉.转型与发展:当代中国农村贫困问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2019:17,26-28.

[20] 国家统计局.2020年农民工监测调查报告[EB/OL].(2021-04-30)[2022-11-12].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202104/t20210430_1816933.html.

[21] Black D A.Discrimination in an Equilibrium Search Model[J].Journal of Labor Economics, 1995(2):309-334.

[22] Phelps E S.The Statistical Theory of Racism and Sexism[J].American Economic Review,1972(4):659-661.

[23] 吴珊珊,孟凡强.农民工歧视与反歧视问题研究进展[J].经济学动态,2019(4):99-111.

[24] Cheng T, Selden M. The Origins and Social Consequences of Chinas Hukou System [J]. The China Quarterly,1994,139:644-668.

[25] Meng X.Labor Market Outcomes and Reforms in China[J].Journal of Economic Perspectives, 2012(4):75-102.

[26] 冯虹,杨桂宏.户籍制度与农民工就业歧视辨析[J].人口与经济,2013(2):86-91.

[27] Wang X, Weaver N, You J.The Social Security Function of Agriculture in China[J].Journal of International Development, 2013(1):1-10.

[28] 孟凡强,吴江.中国劳动力市场中的户籍歧视与劳资关系城乡差异[J].世界经济文汇,2014(2):62-71.

[29] 王名,蓝煜昕,王玉宝,等.第三次分配:理论、实践与政策建议[J].中国行政管理,2020(3):101-105+116.

[30] Yang Y .Social Exclusion and Economic Discrimination: the Status of Migrants in Chinas Coastal Rural Areas[R].Working Paper - China Center for Economic Research (China) no.E2001005, 2001.

[31] 姚建平.中国转型期城市贫困与社会政策[M].上海:复旦大学出版社,2011:44-70.

[32] Lewis O. Five Families. Mexican Case Studies in the Culture of Poverty [M]. New York: Basic Books,1959:351.

[33] 蒋永穆,豆小磊.共同富裕思想:演进历程、现实意蕴及路径选择[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021(6):16-29.

[34] Ravallion M , Lokshin M .Who Wants to Redistribute?: The Tunnel Effect in 1990s Russia[J].Journal of Public Economics, 2000(1):87-104.

[35] 杨学成,汪冬梅.我国不同规模城市的经济效率和经济成长力的实证研究[J].管理世界,2002(3):9-12+32.

[36] 习近平.扎实推动共同富裕[EB/OL].(2021-10-15)[2022-2-15].http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-10/15/c_1127959365.htm.

責任编辑:刘洁岷

(E-mail:jiemin2005@ 126. com)