明代徽州山林经济规模初探

——以置产簿为中心

康 健

(安徽师范大学 历史学院,安徽 芜湖 241000)

徽州是个典型的山区,山多地少的自然环境使得历史上的徽州粮食供给十分匮乏,然而,山区蕴含丰富的木材、茶叶、毛竹、生漆、桐油等土特产,也为徽州民众生活提供了充足的衣食来源。早在唐宋元时期,徽州人就利用优越的地理区位,将木材、茶叶等土特产运往江南地区销售。至明代,在经济利益的驱动下,徽州一般民户、地主、商人和宗族普遍热衷于山林经营,从而使得山林经济的规模不断扩大,甚至出现了拥有数千亩山场的地主或商人,如晚明歙县商人吴养春就占有2400多亩的山林,成为富商巨贾。(1)程演生:《天启黄山大狱记》,民国油印本;刘和惠:《明季徽州市民暴动与黄山大狱案》,《安徽史学》1985年第3期。山林经济也因之成为明清时期徽州民众日常生活赖以维系的生命线。已有对徽州山林经济的研究成果多以方志、族谱、文集等文献为基础(2)参见康健:《明清徽州山林经济研究回顾》,《中国史研究动态》2013年第3期;李磊:《明清徽州山林经济与社会》,安徽大学博士学位论文,2012年,等等。,也有部分以置产簿、分家书等文书为核心资料的研究,但多限于个案探讨(3)参见彭超:《休宁〈程氏置产簿〉剖析》,《中国社会经济史研究》1983年第4期;刘和惠:《明代徽州洪氏誊契簿研究》,《中国社会经济史研究》1986年第3期;刘和惠:《明清徽州文契研究——山场的租佃、管理和所有权转移》,《文物研究》第6辑,1990年;陈柯云:《从〈李氏山林置产簿〉看明清徽州山林经营》,《江淮论坛》1992年第1期;栾成显:《〈成化二十三年休宁李氏阄书〉研究》,《明清论丛》第2辑,紫禁城出版社2001年版,第397—411页。,未能对徽州山林经济的规模进行量化分析,更遑论展现明代徽州山林经济的发展趋势。在众多的徽州文书资料中,置产簿可从长时段动态角度反映一个家族的置产频次、产业规模和财产积累过程,具有重要的史料价值。(4)封越健:《徽州文书置产簿的形成及其史料价值——以中国社科院经济所所藏置产簿为中心》,《安徽师范大学学报》2018年第4期。本文拟以多种典型的山林置产簿为基础,对明代徽州山林经济的规模作一初步探讨。不当之处,还请专家指正。

一、置产簿资料及其统计分析

置产簿,又称抄契簿、文契簿、誊契簿、产业簿等,是置产者购置产业过程的各种契约文书汇编。置产簿以流水账的形式,详细记录了置产者产业积累的方式、过程、数量、种类、价格和规模,以动态的形式揭示出置产者产业消长过程,故而具有较高的研究价值。

徽州遗存下来的置产簿数量颇为可观,但以山林为主的置产簿却不多见。此外,多数置产簿关于山场情况的记录仅有“十股之三”等模糊性文字,缺少山场面积的记载,难以进行量化统计。笔者目前搜集到符合计量要求的山林置产簿有10部,分别是《成化祁门胡氏抄契簿》《嘉靖祁门谢氏抄契簿》《李氏山林置产簿》《山契留底册》《嘉庆祁门凌氏誊契簿》《顺治祁门汪氏抄契簿》《窦山公家议》《顺治休宁朱氏祖遗契录》《休宁郝川汪氏置业契纸目录》《罗时升买山地册》。从所属县域来看,祁门县7部、休宁县2部、歙县1部。

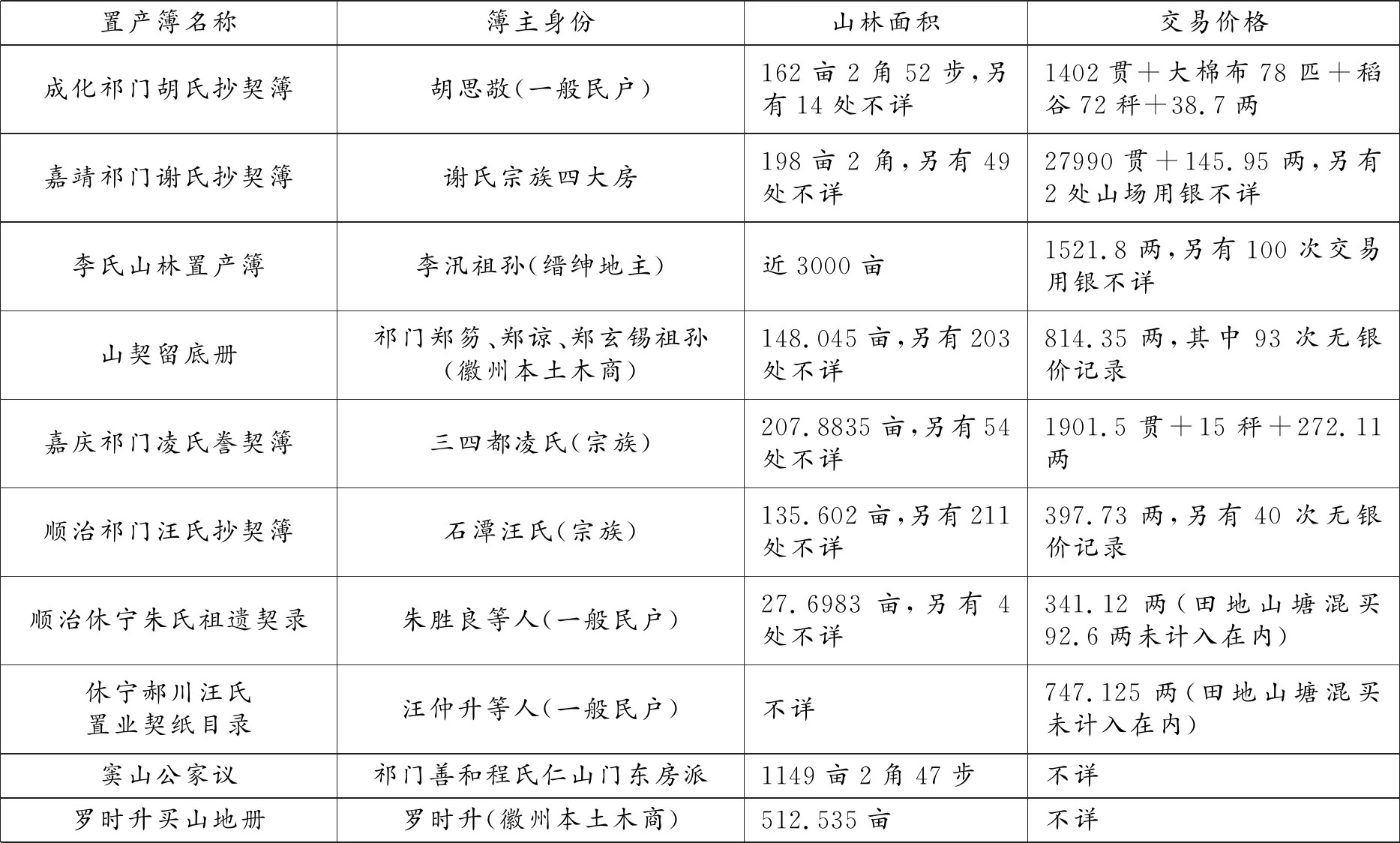

首先从时间序列对明代徽州民众山场购置情况进行探讨,参见表1。

表1 置产簿所见明代徽州民众山场交易一览表

表1可见,10部置产簿所示购置山场的时间几乎贯穿有明一代,且先后相接,但不同时段山场购置频次各不相同,前后相差很大。第一,置产簿所见明代前中期徽州民众山场购置较少。《成化祁门胡氏抄契簿》详细记录胡思敬从永乐至景泰年间购买山场共32次,祁门谢氏在洪武至正统年间有26次山场购买记录,祁门凌氏在洪武至天顺年间有39次山场购买记录,祁门石潭汪氏仅在正统时期有1次购买记录。以上合计洪武至景泰年间山场购置记录98次,其中洪武朝仅有3次(谢氏2次、凌氏1次),为明代各朝最少者,揭示出明代前中期徽州山场交易并不活跃。

第二,成化、弘治以后,置产簿所见徽州民众购置山场频次越来越高,山场交易日趋活跃,尤其嘉靖、万历年间最为集中,达到有明一代之最。李汛祖孙从宣德至嘉靖年间就购置山场241次。祁门凌氏在成化至崇祯年间共购置山场64次,其中万历年间20次,弘治年间16次。祁门石潭汪氏在成化至崇祯年间购置山场158次,其中万历年间购置山场次数最多,为55次,超过此前各时期山场购置总和(52次);天启年间购置山场31次,年均购置次数最多;崇祯年间购置山场20次。

第4、7、8、10 共4个置产簿反映的是晚明时期徽州民众的山场购置的情形。祁门郑笏、郑谅、郑玄锡祖孙正德至万历年间共购置山场218次,其中嘉靖年间184次,正德年间27次,隆庆年间6次,万历年间只有1次(因郑谅兄弟在万历初年后全部去世,故不见有山场交易)。休宁二十六都三图朱胜良等人隆庆至崇祯年间共购置山场65次,崇祯年间购置山场次数最多,为34次,万历年间28次,隆庆年间1次,天启年间2次,其中万历、崇祯年间共购置山场62次,占总次数的91.18%。休宁郝川汪氏从嘉靖至天启年间共购置山场227次,万历年间购置山场次数最多,达147次,弘治、正德、泰昌年间都没有购置山场,嘉靖年间40次,隆庆年间34次,天启年间6次,其中嘉靖、隆庆和万历年间共购置山场221次,占购置山场总次数的97.36%。总年均购置山场1.72次,隆庆、万历年间均超过年平均次数,嘉靖、泰昌和天启年间均低于年平均次数,其中,隆庆年间年均购置山场次数最高,达5.67次,万历年间次之,为3.06次。歙县罗时升从嘉靖末年至万历年间共购置山场164次,除嘉靖年间仅有数次购买外,绝大多数为万历年间集中购置。

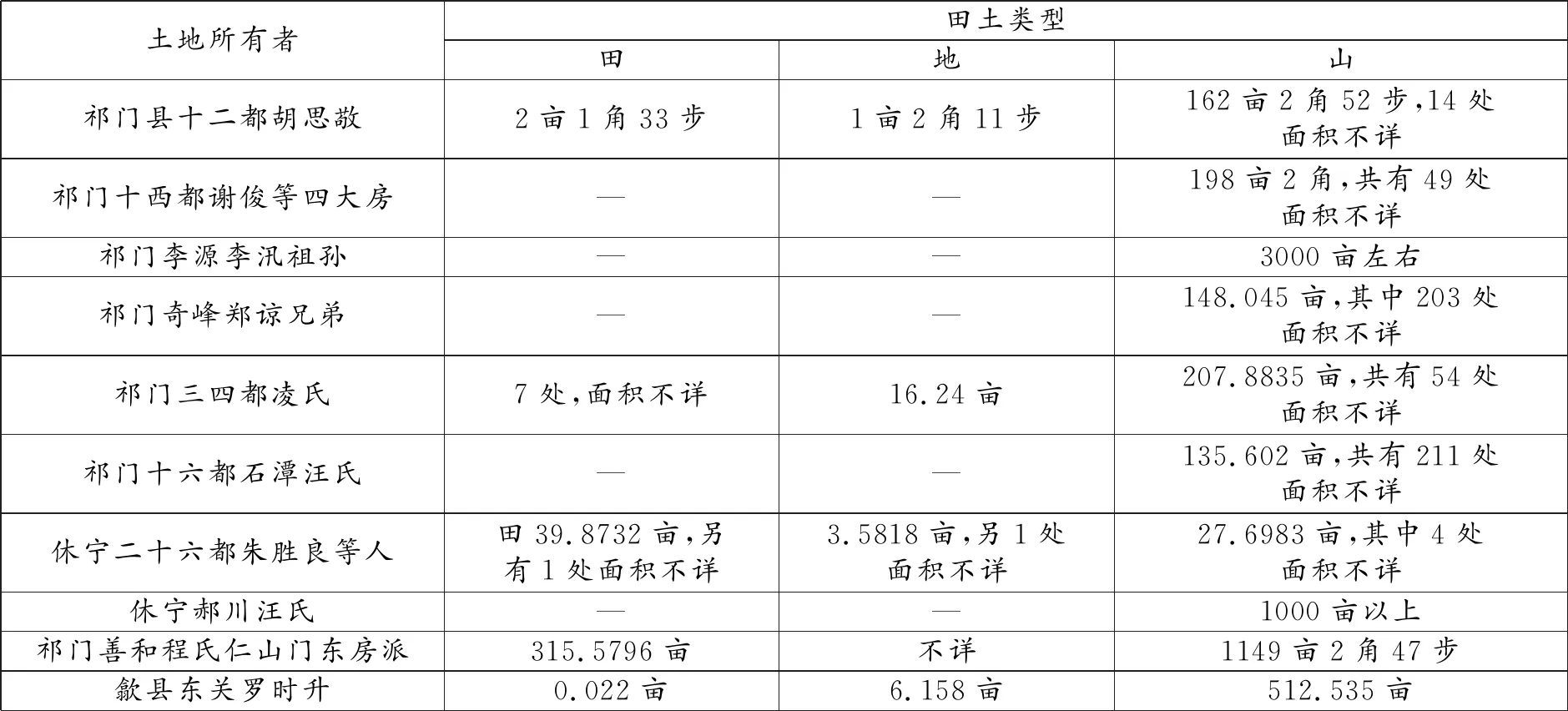

其次,再从山场购置者的身份来考察明代徽州民众山场积累规模的影响,见表2。

表2 明代徽州民众山场积累一览

表2可见,10部置产簿的簿主身份各有不同,既有一般民户(多为自耕农)、商人(郑谅、罗时升)等个体民众,也有家族组织(李汛祖孙、郑笏祖孙)和宗族组织(凌氏、石潭汪氏、善和程氏仁山门东房派)。这些不同身份簿主的山场购置情况各异。换言之,簿主身份对山场购置有一定的影响,需要具体分析。第一,徽州一般民众山场购置规模不大,以数十亩山场居多,一般不超过200亩。如明代前期胡思敬共购置山场162亩有余,另有14处面积不详;休宁朱胜良等人共购置山场27亩有余,另有4处不详;休宁郝川汪氏购置山场面积虽不详,但记录购置山场227次,共用白银747两有余。

第二,缙绅地主积极从事山林经营。《李氏山林置产簿》的簿主为李璨、李汛、李梯祖孙,其祖孙三代人多有功名、官职。其中,以李汛最为著名,字彦夫,号镜山,弘治乙丑进士,历官南京工部主事、工部郎中、广西思恩府知府。李璨,字景瞻,以子李汛赠工部主事。汛子李梯,太学生,历任杭州府知事、布政使都事。(5)《三田李氏宗谱》卷 21《祁李源派世系》,清光绪十一年木活字本。李汛祖孙为典型的缙绅地主,他们从宣德至嘉靖年间大量购置山场。据陈柯云统计,《李氏山林置产簿》记录有178号山场,其中127处山场注明了具体面积,总数达到2300亩左右。若将没有记录具体面积的51处山场也计算在内,李氏山场的规模可能在3000亩左右。(6)陈柯云:《从〈李氏山林置产簿〉看明清徽州山林经营》,《江淮论坛》1992年第1期。明清时期科举兴盛,类似于李汛祖孙这样热衷于山场经营的徽州缙绅地主当不在少数。

第三,商人的山场主要用于商业贸易,因此购置山场较为积极,且规模较大,通常都在百亩以上,乃至有数百亩之多。《山契留底册》所有者郑笏、郑谅父子所属的祁门奇峰郑氏为徽州著名木商世家。郑谅之父郑笏,字慎夫,“少游邑庠,治《春秋》,通大义,同列推为先登,后为国学生”。(7)《祁门奇峰郑氏本宗谱》卷3《事略》,明嘉靖刻本,第34页。他热衷宗族活动,曾倡议重建司徒公家庙。(8)同治《祁门县志》卷29《人物志七·孝友》,(台北)成文出版社1975年版,第1339、1342页。郑笏在正德年间大量购买山场,留下不少买卖契约。据统计,郑笏在正德年间购置山场计20次。(9)《山契留底册》,明抄本,上海图书馆藏,编号:563711。郑笏弟郑珪、郑凤都是经营木材贸易的商人,长期在祁门和瓜洲之间转运木材。关于郑珪,族谱记载:“郑德夫讳珪,别号培竹,邑南奇峰人。性质实敦,朴笃友爱,偕弟凤商扬之瓜渚。嘉靖甲申夏,凤染疫,德夫时寓高邮得报,昼夜兼行来视疾。”(10)《奇峰郑氏本宗谱》卷4《文征·德夫小传》,第17页。《祁门县志》中还对郑珪兄弟友善有所反映(11)同治《祁门县志》卷29《人物志七·孝友》,(台北)成文出版社1975年版,第1339、1342页。,郑凤还“挟重赀商游淮扬间,家益用裕”。(12)《奇峰郑氏本宗谱》卷4《文征·处士栖竹郑公暨配孺人余氏墓表》,第30页。到了郑谅时,因前辈积累的财富颇为充裕,大量购置山场。据《山契留底册》统计,从嘉靖元年至二十四年,郑谅共购置山场59次。嘉靖中叶以后,郑谅家族经济实力更为雄厚,其四个儿子玄锡、真锡、帝锡、敷锡等都购置大量山场,从嘉靖二十五年至隆庆二年,共购置山场134次,有银价记录的为88次,共计用银742两有余。由此可见,郑玄锡兄弟十分热衷于山林经营,经济实力也颇为雄厚。

《罗时升买山地册》登载罗时升从嘉靖末年至万历末年的50多年间购置山场164次,共积累山场512亩有余。他毕生勤于山林经营,购置数百亩山场,待木材成林时贩运谋利,是一个颇具经济实力的徽州本土木商。(13)参见康健:《晚明徽州本土木商的一个实例 ——〈罗时升买山地册〉考释》,《中国经济史评论》2022年第3辑,社会科学文献出版社2022年版,第31—53页。

从上述分析可知,相对于一般民众而言,商人更热衷于山林经营,因此购置山场更为频繁,山场规模也更庞大。

第四,宗族大量购置山场,形成颇具规模的族产山林。徽州是个典型的宗族社会,山场也是族产的重要组成部分。表2中祁门谢氏四大房、祁门三四都凌氏、祁门石潭汪氏和祁门善和程氏仁山门东房派等购置的山场都是作为族产存在的。这些宗族购置山场的规模不等,少则一百多亩,多则千亩以上。如祁门谢氏四大房有明确面积的山场超过198亩,祁门三四都凌氏山场面积超过207亩,善和程氏仁山门东房派共购置山场超过1149亩。

二、明代徽州山林经济规模蠡测

以上选取了10部置产簿,对每个簿主的山场交易频次、山场数量进行具体分析,但山林经济在这些簿主产业中占据什么地位尚未明晰。因此,有必要对徽州山林经济的规模进行专门考察。

就上述10部置产簿购置地产的具体情况来说,既有全部购置山场者,如《嘉靖祁门谢氏抄契簿》《山契留底册》《李氏山林置产簿》和《顺治祁门汪氏抄契簿》;又有田地山塘皆购置,但以山场为主要地产者,如《成化祁门胡氏抄契簿》《嘉庆祁门凌氏誊契簿》《罗时时升买山地册》;还有田、地、山场等多业并举,各类地产规模相当者,如《顺治休朱氏祖遗契录》《休宁郝川汪氏置业契纸目录》。就土地占有者形态来说,既有个人占有的山场,如第一例中的胡思敬、第十例中的罗时升;也有以家族形式存在的山场,如《李氏山林置产簿》《山契留底册》中的李汛祖孙、郑笏祖孙;还有以族产形式存在的山场情况,如第二例中为祁门十西都谢俊等四大房所有、第九例中为祁门善和程氏仁山门东房派所有。

徽州是个典型的山区,地狭人稠。弘治《徽州府志》即言:“田地少,人口多”。(14)弘治《徽州府志》卷2《食货一》,上海古籍书店1964年版,第21页。徽人耕作环境极为艰苦,“大山之所落,多垦为田,层累而上,指至十余级,不盈一亩”(15)嘉靖《徽州府志》卷2《风俗》,书目文献出版社1998年版,第66页,“壮夫健牛,田不过数亩,粪壅缛栉,视他郡农力过倍,而所入不当其半”。(16)嘉靖《徽州府志》卷8《食货志下》,第205页。徽州普通民众究竟占有多少地产才能维持最低生活,占有多少地产才能算大地产所有者呢?

栾成显通过分析认为,“就徽州地区来讲,各类人户的土地占有标准要比一般南方地区更低一些”,“徽州地区一个农夫所能耕种的土地面积一般多在10亩以内。占有30亩以上的农户,即为有土地出租者。占有50亩以上土地而人丁较少的农户,则多系靠出租土地为生的富农或地主。或者可以说,50亩左右的土地,可视为徽州地区地主土地占有的最低点。事实上,在遗存至今的徽州文书中,一户只有五六十亩左右的土地而全部出租的事例,颇为不少。而占有土地百亩以上而又人丁较少者,无疑属农村中的地主阶层。”(17)栾成显:《明代黄册研究》(增订本),中国社会科学出版社2007年版,第133、409页。故而,在徽州山区,10亩土地可视为自耕农土地占有的最低标准,50—100亩为徽州地主土地占有的一般标准,100亩以上的业户当为拥有较大规模土地的地主,拥有1000亩以上土地无疑是大地产所有者了。

就上述10部置产簿所见山场规模来说,既有小型山场占有者,也有大型山场占有者。表3即是将10部置产簿所涉地产占有情况进行统计。

表3 明代徽州民众地产规模一览表

表3可见,祁门十二都胡思敬至少拥有山场超过162亩余;祁门十西都谢俊四大房至少有山场198亩余;李汛祖孙共有山场约3000亩左右;祁门郑笏祖孙拥有明确记载面积的山场超过148亩,还有203处山场面积不详;祁门三四都凌氏的山场面积超过207亩;祁门十六都石潭汪氏的山场面积超过135亩;休宁二十六都三图朱胜良户拥有山场超过27亩;休宁郝川汪氏拥有的山场当在1000亩以上;祁门善和程氏仁山门的山场面积超过1149亩;歙县木商罗时升的山场面积超过512亩。

若依上述标准加以衡量,休宁二十六都三图朱胜良等人为拥有20多亩山场的小型山场所有者。祁门十二都胡思敬、祁门十西都谢俊四大房、祁门奇峰郑笏祖孙、祁门三四都凌氏、祁门十六都石潭汪氏、歙县罗时升等都拥有一两百亩至五百亩左右的山场,为中等规模山场所有者。祁门李源李汛祖孙、休宁郝川汪氏和祁门善和程氏仁山门东房派等拥有的山场均在千亩以上,李氏甚至有数千亩山场,无疑都属于大型山场所有者。

三、徽州山林经济规模不断扩大的原因及影响

以上研究显示,山场成为徽州民众最为重要的产业,山林经济实为徽州民众日常生活得以维系的命脉所在。以下考察明代徽州山林经济规模不断扩大的原因及影响。

首先,徽州地处山区,山场广袤,山林经济有比较悠久的历史。早在唐宋时期,徽人就将木材、茶叶、毛竹等山林物产贩运江西、江南等地,换取粮食等生活必需品,由此发家者也大有人在。例如,唐代中后期,祁门县的茶叶生产、贸易十分兴盛,当地人多以茶叶“给衣食,供赋役”;(18)张途:《祁门县新修阊门溪记》,《全唐文》卷802,中华书局1983年版,第8430—8431页。南宋罗愿《新安志》称:“休宁……山出美材,岁联为桴下浙河,往者多取富”。(19)罗愿撰,萧建新、杨国宜校著:《〈新安志〉整理与研究》卷1《州郡·风俗》,黄山书社2008年版,第17页。但是唐宋时期全国市场尚未完全形成,徽州民众贩运山林物产的主要目的是换取生活物资,并非出于专门的商业经营。此外,徽州民众历来有种植林木的传统,形成“山无一寸不植树”(20)康熙《徽州府志》卷6《食货志·物产》,(台北)成文出版社1975年版,第1000页。的繁盛景象,为后来木材贸易奠定了基础。

其次,明代初年,大量的徽州人开始从事木材贩运活动和木材贸易,促进了山林经济的发展。明初,休宁范氏的范声远同其弟范天远、范文远,常将徽州本地的木材扎排贩运到外地销售,获利颇丰,“从饶之石埭而下,值夜水暴作,木植漂尽,行李一空。惟兄弟三人,罄身登岸,寄树巢两旦,暮相顾而哭,水退抵一洲,见沙中隐隐一竹笼,欹角取之,则己所漂物也。存银七十两,衣服数领,寻赎失木数百株,鬻之获息亦数倍。”(21)万历《休宁范氏族谱》卷8《谱传·声一公》,明万历刻本,第79页。从永乐年间开始,婺源沱川余氏族人也多从事木材业发家致富。如余定广置有大量山场,有一天其木材被盗砍,“有邻报公,某处杉木被某商人越界侵伐,使人往视之,商人惧,出赀以谢罪。公疑之,复亲往视,所侵无多,即举商人所偿价而还之。”(22)《婺源沱川余氏族谱》之《十二世广二府君行实》,转引自王振忠:《明以前徽州余氏家族史管窥——哈佛燕京图书馆所藏〈婺源沱川余氏族谱〉及其史料价值》,《徽学》第6卷,安徽大学出版社2010年版,第97—98页。此外,永乐年间,休宁荆墩戴叔明贩木于浙江湖州府德清县。(23)乾隆《隆阜戴氏荆墩门家谱》卷1,清抄本。

再次,从事木材贸易,获利巨大,为徽商的崛起奠定了基础。如地方志记载,“杉、漆、桐油,徽人树此为业,凡江浙、南畿之境,油漆、器皿、屋料、木植皆资于徽,而休宁一县多产于西北乡。杉利尤大,凡种以三十年为期,斫而贩之,谓之杉羔,动以数十万计”;(24)弘治《休宁志》卷1《物产》,书目文献出版社1998年版,第476页。“山林材木、茗、栗、桐、漆之属,食利亦无算”。(25)康熙《徽州府志》卷6《食货志·物产》,第1000页。

明代中期以后,徽州商人的崛起,也是以木材贸易积累的财富为基础,故“徽州木商的崛起是从明代中叶开始的”。(26)王廷元、王世华:《徽商》,安徽人民出版社2005年版,第112页。如弘治、正德年间,范钦则是先从事木材生意,获得一定资本后,转而到两淮经营盐业,“初鬻木于两淮,继而北上,继而业盐策,抵淮西”。(27)万历《休宁范氏族谱》卷8《谱传·敏三公》,第110页。范錀“弱冠侍父贾两淮,时以木为贸易。已而,谓父曰:‘开支场盐,为淮南商不愈于木商乎?儿可为父壮之。’从所请,操纵有方,所获课利日倍,众目为名贾”(28)万历《休宁范氏族谱》卷8《谱传·敏二十公》,第129页。,也是开始随父从事木材贸易,然后转为从事盐业生意。嘉靖年间,婺源江湾江氏与婺源三田李氏均是依靠木材贸易发家致富,时李祖玘因家道中落,弃儒服贾,“时江湾江氏以贩木起家,公与之同事,精理精勤,竹头木屑之微,无不各当于用,业以日起,而家遂饶。”(29)《婺源三田李氏统宗谱·长皋钟三十二两源公行实》,转引自张海鹏、王廷元主编:《明清徽商资料选编》,黄山书社1985年版,第192页。木材经营也是一些徽州盐商积累财富的基础。如歙县岩镇多富商,有一商人,“终岁家食,跬步不出里门,坐收山林林木之利于其家,岁课江淮盐策之利于其子,不逐时而获,不握算而饶,其得之地者殊也。”(30)汪道昆撰,胡益民、余国庆点校:《太函集》卷14《谷口篇》,黄山书社2004年版,第297页。

此外,徽州山区的经济结构决定山场是徽州民众赖以生存的物质基础,促使徽州宗族普遍重视山林经营。正如陈柯云所说,“徽州山林具有宗族经营的特点”。(31)陈柯云:《从〈李氏山林置产簿〉看明清徽州山林经营》,《江淮论坛》1992年第1期。前文所及,善和程氏仁山门东房派购置的山场超过1149亩,并专设治山者,负责山场的日常管理,同时以家长、斯文等进行监督,形成了以管理者为核心,治山者、家长、家众、斯文等积极参与监察的严密的山场管理体系,从而保证了族产经济的有效运行。该族对山林经济的重要性有着深刻的认识:“田之所出,效近而利微,山之所产,效远而利大。……所谓日计不足、岁计有余也。”(32)程昌撰,周绍泉、赵亚光校注:《窦山公家议校注》卷5《山场议》,第74页。祁门十六都石潭汪氏的族产中,绝大多数也是山场,规模在200亩左右。

随着山林经济的发展,徽州开始出现一些著名的以经营木业为基础的宗族。如祁门奇峰郑氏是以木商著称的宗族,他们不断将木材贩运到饶州、瓜洲、南京等市场贩卖,形成若干个木商世家,如郑良爽家族、郑笏家族、郑璋家族、郑卷家族等,前后延续五六代人,持续百余年而不衰。明代嘉靖年间,郑笏、郑珪、郑凤兄弟在瓜洲从事木材贸易。(33)《祁门奇峰郑氏本宗谱》卷4《文征·德夫小传》,第17—18页。郑笏之子郑谅拥有大量山场,经营林木,至孙郑敷锡(公佑)时,因人口众多,于万历二十三年将原有山场分为天、地、人、和四单,各自独立经营。(34)《万历二十三年祁门郑公佑等立〈分山阄单〉》,王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋·元·明编)卷8,第25—72页。《万历郑氏合同分单账簿》记载了从嘉靖末至万历中期,奇峰郑氏宗族每次山场利益的分配,具体包括山场利润股份分配、砍伐木材的成本开支、酒水钱开支等内容。(35)康健:《明代徽州木商经营实态——〈万历郑氏合同分单账簿〉研究》,《安徽史学》2015年第5期。

木业经营及收入在徽州地方经济中占据重要地位。在徽州六县中,祁门山区面积尤为广袤,民多赖山林以为生。对此,日本学者中岛乐章也指出:“在徽州这样的山间地域,山林经营非常重要,与新安江沿岸拥有广阔平地的歙县、休宁县等相比,位于鄱阳水系阊江最上游的祁门县,尤其缺乏平坦的可耕地,自唐宋时代起,便开始向江西方面输出木材、漆、茶等山林产品,以换取食用米,山林在农业经营中比重极大。”(36)[日]中岛乐章著,郭万平、高飞译:《明代乡村纠纷与秩序:以徽州文书为中心》,江苏人民出版社2019年版,第109—110页。可见山林经营对祁门民众生计之重要意义。嘉靖年间,祁门知县桂天祥发布的一则告示,进一步说明祁门山林经济的重要性:

本县山多田少,民间差役、日用,咸于山木赖焉。是一山木之兴,固百计之攸属也。小民佃户烧山以便种植,少失防检,烈焰四溃,举数十年蓄积之利,一旦烈而焚之,及明之于官,只得失火轻罪。山林深阻,虽旦旦伐木于昼,而人不知日肆偷盗于其间,不觉其木之疏且尽也。甚至仇家妒害,故烧混砍,多方以戕其生。祁门之坐穷者,职此之故也。本职勤加督率,荒山僻谷尽令栽养木苗,复严加禁止,失火者枷号,痛惩盗木者,计赃重论,或计其家资,量其给偿,则山木有养,而民生永赖矣。(37)嘉靖《徽州府志》卷8《食货志·物产》,第209页。

从该告示中可以看出,祁门县从事木材贸易的商人很多。前文已及,明中叶,祁门李源李氏族人购置了3000亩左右的山场,积极从事木材经营,如陈柯云的研究表明,“自景泰三年至成化八年,李氏族人李溶、李瑛,砍伐木材14次之多,其中8次共砍木43000根。”(38)陈柯云:《从〈李氏山林置产簿〉看明清徽州山林经营》,《江淮论坛》1992年第1期。

山场林木收入在居民日常生活中也占据重要地位。前文已及《李氏山林置产簿》共记录了砍伐木材192次,其中122次记录了贩卖木材的价格,共计得银2761.51两。若将未注明银价的70次砍木平均计算在内,192次砍木得银当在4600两左右。可见,李氏山场规模十分庞大,山场收入亦较为可观。此外,山场林木收入对普通百姓而言也非常重要。如据《罗时升买山地册》,万历四十三年二月初九日罗时升将7000根杉木出售给木客姚奉泉,以千根60两的价格成交,合计得价银420两。万历年间休宁郝川汪氏出售木材的记录16次,除3次无用银记录外,其余共收银34.442两。

结 语

明代徽州木材、茶叶、桐油、毛竹、药材等多种作物普遍种植,扩大了徽州山林物产的生产规模,为徽州山区经济发展提供契机。明代中后期随着商品经济的不断发展,地域商帮兴起,徽商将本土山林产品运往全国各地销售,加快了徽州山林产品的商业化趋势,加强了徽州与其他地区之间的经济互动,促进了徽州山区经济的迅速发展。商业化趋势不断增强,促进了徽州山林物产的种植与生产,使得明代徽州山林经济的规模不断扩大。因此,无论是一般民众、地主,还是商人,都普遍热衷于山林经营,甚至出现了拥有数千亩山场的业主。这是明代徽州山林经济发展的重要表征,同时也表明山林经济已成为徽州民众生活赖以维系的经济基础。

本文选取的10部置产簿资料,从时段看,涉及有明一代,能从侧面反映明代徽州山林经济演化的一般态势。从簿主的身份看,既有一般农户家庭,也有经营性地主家庭,亦有徽商家庭,还有缙绅地主家庭,故而能折射出明代徽州社会山场经营的实态。但由于资料所限,难以对明代徽州山林经济规模的整体面貌进行全面、综合考察,得出的结论难免有所局限。因此,未来对明代徽州山林经济规模的全面考察,需要发掘更多的置产簿文书,同时辅之以族谱、方志和文集等资料,以便展现徽州山林经济规模的整体图景。

——基于全民健身视角*