安德鲁·怀斯:那片不“荒凉”的世界

艾佳

安德鲁·怀斯的代表作《克里斯蒂娜的世界》。

这是一幅看上去残酷而悲伤的作品:在一片荒凉的深秋草场,年轻的残疾女孩克里斯蒂娜趴在地上,努力向上抬起头;纤细的似乎快要折断的手臂,艰难地支撑着沉重而麻木的身体;观众看不到她的脸,但从她的身体前倾的方向,她应该是望着远方地平线上的那座小小的农舍,那是她的家,却也是她一生都无法离开的地方……

“看!这个可怜的女孩。”人们不由得轻叹着。看过这幅作品的人都会在不经意间陷入一种孤独的氛围,一种想逃离却难以挣脱的“荒凉感”。在人们眼中,这是人间的悲剧。女孩克里斯蒂娜的世界,除了一片荒芜一无所有,然而,真的是这样吗?

1948年,美国艺术家安德鲁·怀斯创作了这幅名为《克里斯蒂娜的世界》的作品。作品一经问世,便受到了世人的瞩目,成了怀斯的代表作之一。画中人是怀斯妻子的好友。当人们在为这可怜的女孩报以一丝怜悯与同情时,却忽视了一些其他的东西——那便是来自克里斯蒂娜自己的声音。

无法行走的克里斯蒂娜,纤细柔弱,但向上挺起的脊背却充满韧性。她趴在地上,望向远方。我们虽然看不到她的面孔,但仍然可以从这具如土地中生长的植物般挺立的瘦小身躯中感受到希望的光芒……所以,从克里斯蒂娜的身上,笔者找寻不到悲伤和无助。她的前方是可以依靠的家,她的身下是支撑家的、辽阔的“土地”,这便是她全部的“世界”,身处在这个“世界”中的克里斯蒂娜想必是幸福的、是怀抱希望的。

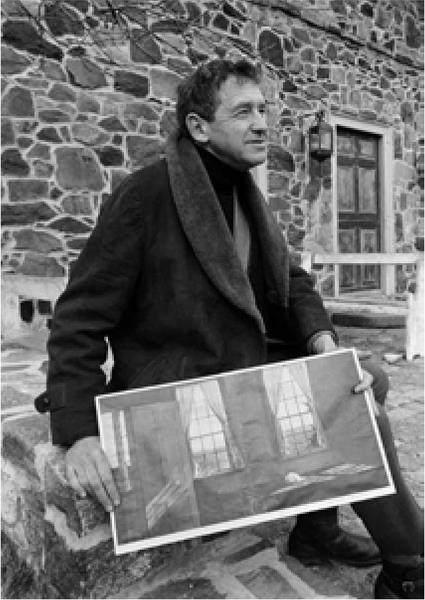

美国当代重要的新写实主义画家安德鲁·怀斯。

安德鲁·怀斯的画室。

“她像一只蟹一样。”怀斯曾如此评价克里斯蒂娜。这个外表看上去纤细、羸弱的女人,却拥有如“战士”般勇敢、坚毅的灵魂;她同命运抗争,拒绝使用轮椅,宁愿在“污秽”中生存也不愿意受人恩惠、被人照顾。克里斯蒂娜就像荒原中的野草,穿透冬天的冻土,在寒风中顽强地生长。

这让笔者想起美国电影《飘》,当女主角站立在饱受战火摧残的南部庄园,她的眼中却没有太多悲哀的神色,反而闪动着希望的光芒。因为,她相信,当一切“随风而逝”,她还有这片养育她的土地……

“克里斯蒂娜的世界”就是怀斯的世界,尽管它可能“单调”、可能“贫瘠”,但这无尽的“荒凉”给予他心灵上最大的自由。

如今,大部分描绘怀斯作品的文字,充满着“孤寂”“哀愁”“不安”与“感伤”的字眼。但这其实是怀斯不经意间创造的一种“诗意的假象”。

如果细细品读,便会发现怀斯笔下的世界充满着细腻的温情;这些作品就如同一本“视觉日记”,记录着他的一生——出生、成长、衰老、死去……生命的每个片段都浸透在毫不奢华的色彩与细腻质朴的笔触中。对于自己的作品,怀斯曾这样总结道:“每逢画展,我当然倍感荣幸,但是也感觉到恐惧。一想到将会目睹我曾经历的整个人生挂在墙上,它们会把你团团包围,我几乎就不知该说什么好了。”怀斯把自己的一生都画在了作品里,他的家、他的妻儿、他的邻居、他的狗、他养过的植物……他不厌其烦地、一遍遍地描绘着它们,就如同要把这些事物“刻印”在记忆的深处。

1917年,怀斯出生在美国宾州的查兹福德,一生从未离开过家乡。虽然早早成名,但他却没有追随其他艺术家的脚步搬到商业更发达的城市。目睹过美国现代艺术种种变化的怀斯,画风却始终如一。他的创作完全是为了追求自己的境界,从不迎合,即便第二次世界大战后的20年是美国艺坛抽象画的全盛时代,怀斯仍然坚守着他自己的“艺术世界”。

当人们问怀斯:“为什么不离开故乡?为什么不去大城市追随艺术的潮流?”怀斯淡淡地回答:“这个地方已经够我画的了。”作为一个在宾州乡间长大的孩子,因为身体的原因,从小没有接受过正式教育。怀斯所有的知识都来自父亲和生养他的土地。他是在查兹福德长大的,是这里的一草一木教会了他如何生活、如何绘画。

也许,在他人眼中,这里没有喧嚣繁华的街道、没有闪烁耀眼的霓虹,有的只是一片望不到边际的荒原和在耳边“呼呼”呜咽的风声,但正是在这个看上去有些“繁华褪去”的世界,人的心才能最接近“真实”。

“人们可以环球旅行,看尽大千世界,却看不见脚下寸土。对我而言,只有我出生的这块土地才能赋予我最强烈的感情。而查兹福德就是我生于斯、长于斯、游于斯的所在。”谈起故乡,已至暮年的怀斯仍旧满眼柔情。

从怀斯的画中,能够感受到他对所有生活细节的怀恋。他深深地爱着自己所居住的地方。任何微小的细節都能成为他的创作灵感,哪怕只是一片枯草、一缕阳光,这片土地孕育了他和他的艺术,他无法离开,也没有必要离开。他是为这片土地而生的,最终也葬在了这里。

许多年后,当晚年的怀斯接受采访,重新谈起自己的代表作《克里斯蒂娜的世界》时说:“如果让我再画一遍《克里斯蒂娜的世界》,我会把克里斯蒂娜去掉。”这样的回答似乎并不让人感到意外。因为,对于怀斯而言,他画的是“世界”,是克里斯蒂娜和他共同拥有的那个无法割舍、无法逃离的“世界”。

怀斯爱他的“世界”,为了能够安静地描绘这里,他选择了“离群索居”。1940年,他与妻子贝茜·詹姆斯结婚,之后他们就搬到了布兰迪维因河沿岸的一个美国独立战争前就存在的旧矿区,除了少数朋友和邻居知道他的真实身份,鲜有人去打搅他宁静的生活。但这种看似“寂寞”“单调”,如中世纪隐士般的生活,却正是怀斯想要的。在这里,他可以静下心来,全身心地投入绘画,观察这里的一草一木,品味自然在时光更替中的微妙变化,将自己毫无保留地“交付”给这片质朴却“神圣”的土地。

步入晚年,怀斯似乎更加“享受”这种“隐士”般的生活,甚至有时候还要“自娱自乐”一番。他乐此不疲地和在街上或画廊中偶遇的陌生人聊天,尤其是当他们以为“那个古怪的老头怀斯”早已过世时,更是乐不可支。有一次,布兰迪维因河博物馆为他举办个展,怀斯突然兴致大发,他穿过展厅,混入了一群跟着导览观看他作品的游客中。还有一次,他将车子停在路边,刚刚拿起本子准备写生,一位警官突然走过来,猛敲车窗,问他在车里做什么。怀斯回答警官说他在画前面的那排房子,警官却耸耸肩膀,不屑地说:“你以为你是谁?你以为自己是安德鲁·怀斯吗?”就这样,怀斯似乎总是能在看似“枯燥无趣”的生活中找到“乐子”,就像他的绘画,在一片看似普通的风景中,人们总能从中发现一些触动心灵的瞬间。

怀斯一生只画两个地方的风景:一个是他的出生地宾州的查兹福德,另一个是他夏天时居住的库辛镇。作品《海风》,便是他住库辛镇时所绘。这里靠近海边,空气中总是夹带着海水的潮湿和淡淡的咸味。《海风》描绘了一个即将下雨的午后,灰白色的天空透着一抹淡紫色的光晕;开窗望去,是一片刚刚泛绿的草甸,车辙压出的小径弯弯曲曲地伸向远方;低矮的树影在风中轻轻地摆动,在天地相交的地方形成一条优美的弧线……忽然,一阵风迎面吹来,白色的窗帘宛如新娘的头纱随风舞动,精细的刺绣在风中时隐时现。然而,这却是一条已经破旧不堪的窗帘:迎着微弱的光,人们依稀可见窗帘上的破洞和露出的线头。虽然看上去有些刺目,但为整幅作品增添了一抹清新、恬淡的怀旧氛围。站在画前的观众,犹如站在窗前的画家,破旧的窗框和颜色泛黄的窗帘将时光带到了过去:我们仿佛看到,年轻的怀斯正拿着画笔,清澈的眼睛眺望着远方的天空……当“呼呼”的海风再次吹起,时光已悄无声息地走过数十个寒暑。再一次拿起画笔,抬头望向窗外,举目所及还是那片熟悉的风景——天空、草甸、矮树丛,但站在窗前的画家却早已满面皱纹、两鬓花白。

怀斯一生中所描绘的除了故乡的风景,还有故乡的“人”。不过,他的模特并不多,反反复复只有那几张熟悉的面孔,一旦成为他的模特,可能就要被画上“一辈子”。怀斯画克里斯蒂娜,一画就是20年,直到1969年她离开人世。另外一位经常出现在他画中的女子,便是“著名”的黑尔嘉·特斯托佛。她是“二战”后的德国难民,当时是怀斯邻居卡尔的看护,在照顾卡尔时遇见了怀斯。那时她已经是4个孩子的妈妈了。为了避嫌,这组作品完全是秘密完成的,从1971年到1985年历经15年之久,一共画了247幅,包括草图、习作、素描、水彩、干刷画和蛋彩画等。当画作被发现时,怀斯的妻子与黑尔嘉的丈夫对这批画的存在竟然一无所知。1982年,怀斯甚至把其中的一幅名为《恋人》的画送给了不知情的妻子。至于怀斯与黑尔嘉的关系,无人能说得清。在好事者的眼中,黑尔嘉是怀斯的秘密情人,甚至连他的妻子也曾这么认为。但怀斯自己却矢口否认,因为画中的黑尔嘉从未笑过。在他的眼中,梳着两个麻花辫的黑尔嘉就是他心中所需要的那个模特;黑尔嘉总能激发他的想象力,用怀斯自己的话说就是“能释放我”。

怀斯作品《海风》。

与黑尔嘉的关系到底如何,也许对于怀斯来说一点也不重要,因为他早已将画中人与他生活的地方合二为一。“对我而言,绘画不是出门去找好风景,而是去寻找那些伴随我成长,并且曾为我所深爱的东西。”怀斯热爱他的土地,就像眷恋着一位“恋人”当你陷入深深的“迷恋”时,会觉得哪里都是好的。“情人眼里出西施”,他想要描绘的已不再是故乡的风景,他画的是“爱情”,是和这片土地之间的“爱情”。

作品《雪山》,也许是怀斯画作中出现人物最多的一幅。不同于以往懷斯笔下的“宁静”,《雪山》中的男男女女手拉着手,围绕着彩条装饰的木架,跳起欢快的舞蹈,庆祝节日的到来。一阵一阵的欢笑,夹杂着具有节奏感的鼓点,在耳边回响;在最右边梳着两条金色发辫的女人便是黑尔嘉,她正跳得起劲,任凭风儿吹起裙角,露出穿着靴子的美丽小腿,此时,画家的心也正随着舞蹈的姑娘一起跳跃,他把所有的热情都直接铺洒在画布上,把对生活、故土与故人的爱都融在画笔下。

除了黑尔嘉,邻居卡尔夫妇也是怀斯经常描绘的对象,而且一画就是整整30年。虽然,每天画的都是同样的人、同样的景,但他却越画越起劲儿,从未感到厌倦和疲惫。因为,对于怀斯来说,这片土地孕育着太多的“宝藏”,只要细细观察,便会发现到处都是“风景”、处处都是“故事”。

怀斯作品《海靴》。

怀斯作品《冬》。

为了寻找“最美”的风景,怀斯每天都起得很早,天不亮便提着画架出门了。“他就是一只早起的鸟儿,15年来,估计每周中有3天会来我们房子周围闲逛。”邻居们深谙怀斯的习惯,“当彼此相熟之后,我们就告诉了他我们藏钥匙的地方,并跟他说在他想的时候可以随时进来转转。于是,我们经常会在早晨5点左右看到他。”

怀斯喜欢“闲逛”,有时候在林子里,有时候在小径上,有时候在空旷的草场,有时候在院子周围,还有时候会悄悄地“溜进”邻居的屋里……他一遍遍地观察着他所居住的这个世界,从天边的云到地上的溪流、从广袤的荒原到盛开在墙角下的野花……但凡是他所爱的,他都把它们画下来。也许,在我们眼中,怀斯眼中的“世界”并没有什么特别之处,树林、草地、房屋……这些在他的画中反复出现的景物,看上去是如此平凡,甚至还有些破败。但经过怀斯细细地描画,这景致就变得不一样起来。当他用画笔一遍遍地勾勒、一遍遍地上色时,他在心底又把它们仔仔细细地端详了一番。他观察天上的云如何慢慢地“行走”,山林草场如何从暖色变成冷色,叶子上的露水如何反射着阳光的色彩,而岁月的痕迹又如何顯现在他的邻居和家人的脸庞上……对于怀斯而言,他的“世界”是如此丰富,终其一生都难以画尽。

怀斯喜爱用透明、流畅的水彩记录他对周边万物的印象,同时也用严谨、细腻、制作缓慢的蛋彩画来描绘那个永远存在于心底的诗意的世界。他的绘画就像一首“情歌”,在平淡舒缓的调子中涌动着生命的脉动。站在他的画前,似乎能够感受到一阵轻柔的风从身边吹过,带着远方的花的芬芳、海的潮气,“呼呼”地抚过枯黄的草地;刹那间,这个“世界”便在眼前“动”了起来:午后的阳光洒在晾晒的被单上,白晃晃的一片,宛如新娘的裙子在风中舞蹈;五颜六色的旗子也飞了起来,“呼啦呼啦”地在旗杆上抖动,就像鸟儿在扇动翅膀;坐在窗前的女子,松散的发辫被风卷起,丝丝飘荡的影子在红润的脸颊上留下好看的线条……谁还能说怀斯的“世界”是一片“孤寂”?这里分明是一派生机盎然。

怀斯笔下的“世界”,鲜少能够见到鲜亮的颜色。无论是风景,还是人物,总像是被包裹在一层淡淡的“薄雾”中。于是,他的绘画便被冠上了“哀愁”“孤独”“悲伤”的字眼。现在看来,这多半是因为他使用的是更偏灰调子的“蛋彩画”颜料,所以画面看上去总有些许朦胧之感。不过,绘画技法终究还是不能左右画面的呈现效果,选择什么样的色彩、如何调配颜料,说到底还是源于其个人的喜好。怀斯曾回忆最初跟父亲学画时,身为插画家的父亲总是会“纠正”他:“天空应该是蓝色的,不应该是这种‘灰蒙蒙’的色调。”但怀斯却不以为然,他眼中的“天空”就是如此。他喜欢这种淡淡的“灰色”。这“灰色”让眼中的风景变得更加柔和、更加细腻。就好像初春的早上,大地万物刚刚苏醒,嫩嫩的绿色带着新生的喜悦,充满朝气。这绿色“调和”着观者的视觉,让周围的一切看上去和谐而不突兀。怀斯画中的“灰色”亦是如此。它将所有鲜艳的色彩都进行了“弱化”,仿佛经过了岁月的洗礼,我们眼中的风景也被染上了“回忆”的调子。

要想读懂怀斯的作品,是需要适当的想象力的,并且需要将生活的体验带入到画面中。比如,他笔下的《海靴》。画中是一双看上去带着尘土、破旧不堪的靴子。它被随意地扔在地上,远方是三角形的谷仓。靴子的主人并没有出现在画面中。也许,此时他正躺在不远的地方,劳累了一个上午,终于可以获得片刻的歇息,尽情地享受着冬日暖阳和简单的午餐……主人的“缺席”,营造了一个可以恣意想象的空间。这双靴子就像一个“线索”,带领着人们去慢慢挖掘隐藏在画面背后的故事。

怀斯是个很会“讲”故事的人,不过他的故事不是写出来的,而是用笔画出来的,总是隐藏在看似宁静的画面中,就如同悠扬婉转的美国乡村音乐,歌词简单而直白,来来回回就是那么几句,但配上轻柔的调子,总能触摸到人们心底那最柔软的部分。

所以,怀斯笔下的风景并不“荒凉”,当人们读懂了那些隐藏在画面背后的故事,便能触摸到那包裹在平凡生活之下的丝丝暖意。很多人喜爱怀斯的作品,是因为他们远离了土地。在城市中,终日为生计忙碌的疲惫身体,好像被掏空了一般,失去了可以凭依的支点和“脚踏实地”的信念。而被都市楼宇束缚的“心灵”,很难体会到怀斯作品中那份“随风而逝”的逍遥和“离群索居”的自在。怀斯的作品并不“荒凉”,真正“荒凉”的是人们的内心。

2009年1月16日凌晨,怀斯在家中去世,享年91岁。从那天以后,在查兹福德镇的树林、在库辛镇的草场,人们再也看不到一个白发老人提着画架,迎着呼呼的风,不分昼夜地四处游荡……安德鲁·怀斯,终于停下了手中的画笔,与他终生描绘的这片土地融为一体。现在想想,也许怀斯想描绘的并非仅仅是故土的风景,而是每个人心中原本应该存在的“风景”。他想把我们拉回到那片已经远离的土地,唤起回忆中那熟悉的“泥土”的气息。也许,只有当人们再次站立在天空与大地之间,被风、雨水、阳光、花草所包围,才能找回自己真正的位置,重新听到那微弱的、来自心灵深处的声音……

(责编:马南迪)