英国提高生育率的经验及对我国的启示

秦婷婷

(中国青年出版社,中国 北京 100007)

随着经济社会的发展和计划生育政策的持续推进,中国已进入低生育水平时期。我国当前人口的主要矛盾从人口总量过高逐渐转变为老龄化和少子化的结构性风险。近年来,“单独二孩”“全面二孩”“全面三孩”政策的先后提出及实施,是对我国人口主要矛盾转变的政策回应。然而,“全面二孩”政策实施以来,我国每年的出生人口数并未升高,反而逐年降低,2022年出生人口数仅956万人,意味着自1961年以来我国首次出现人口负增长。简单地放开生育并未能及时有效地促进生育率的回升。为了协调人口结构、提高生育率,还需要更多样的生育促进政策,中国可以向其他国家借鉴成功的经验。

一、研究背景

本研究将那些有可能影响生育率的政策称为“生育相关政策”,研究者们对生育相关政策的大致范畴有一定共识。Heitlinger将影响生育率的政策划分为三类:财政激励措施、支持父母将工作和家庭结合起来的政策、在儿童发展与养育子女领域的广泛的社会变革[1]。周云从“成家”和“生儿育女”两大方面论述了不同国家人口政策对生育率的影响[2];穆光宗、常青松从延长产假、生育补助金、儿童补贴制度、医疗保健服务、儿童照料服务、健全法律法规的角度总结了欧洲鼓励生育的政策[3]。尽管就哪些政策有可能影响生育率,不同学者给出了不同的回答,但学者们在论述时强调的与生育和养育孩子密切相关的部分,在理论视角上都包含着生养的成本和收益分析。

就某一项生育相关政策对生育率的影响,不同研究者因数据、资料和分析方法的差别得出不同结论,甚至有相当大的分歧。一些研究认为,财政激励措施可以有效提高女性的生育率:研究者对罗马尼亚的研究表明,经济激励措施的变化不会影响短期受孕率,但会大大降低堕胎的概率,导致活产婴儿更多,从而提高生育率[4];对以色列妇女的研究表明,儿童津贴对总和生育率具有促进作用,但是作用很小,且会降低低收入女性的生育水平,提高高收入女性的生育水平[5];基于德国数据的研究表明,与收入挂钩的带薪产假可以激励高收入女性生育,有效减少高收入女性和低收入女性之间的生育差距[6]。另一些研究则认为,财政激励可以有效缩短生育间隔,短期来看能有效提高生育率,但长期来看不清楚是否能提高总体生育水平,或长期来看对家庭规模没有影响。研究者对加拿大的家庭津贴计划[7]、挪威有关儿童保育的现金福利政策[8]、英国工作家庭的税收抵免政策[9]的研究都支持上述观点。此外,就财政激励措施对不同胎次的影响而言,有研究认为经济激励对低胎次的出生率有更大的影响[10],另有研究认为经济激励对第三个孩子的生育决策影响最大[11]。人口政策研究所搜集信息资料的不完整以及忽视政策出台的具体背景等,甚至会导致针对不同国家的研究得出相反的结论[12]。

选择英国作为中国借鉴经验的对象,有以下考虑:其一,英国拥有1938年以来完整、详细、口径统一的人口数据,包括人口总数、年龄结构、总和生育率等指标,为研究英国生育水平的变动提供了坚实的数据支撑。英国作为一个老牌资本主义国家,拥有全世界最为完善的社会福利政策体系之一,就社会政策如何达成目标具有成熟的评估系统,便于我国进行比较和借鉴经验。其二,自1973年英国总和生育率降至更替水平之下以来,总和生育率曾一度低至1.63,而最高值时为1.94,接近于更替水平。就欧洲国家的内部比较而言,相比于德国、奥地利等长期处于低生育率陷阱的国家,英国相关家庭政策促进生育的效果更好[13]。其三,英国人口的生育水平在不同时期呈现或上升或下降的趋势,波动显著,显示了生育相关政策影响人口生育水平的敏感性。两党制对英国社会的发展变化具有重要影响,不同政党采取不同的施政纲领,对“国家—家庭”关系持有不同的理念,其国家政策对家庭的影响强度也并不相同。英国两党制带来的生育相关政策的轮替,提供了家庭相关政策对提高生育率的正面经验和负面经验。研究英国不同时期生育水平的变动特点及同时期的政策,分析生育相关政策的效用,将对我国提高人口生育率、优化人口结构、延缓老龄化带来重要帮助。

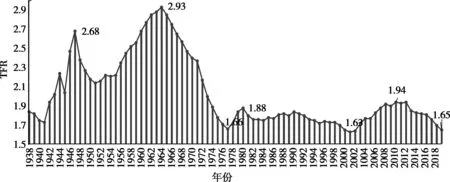

二、两党制下英国生育水平的变动特点

衡量生育水平有多种指标,本文选取总和生育率(TFR)作为衡量英国人口生育水平的主要指标。1938年以来,英国的总和生育率在经历较高水平的变动后,自1973年开始进入更替水平2.1之下(图1)。1947年和1964年英国的TFR曾达到超过2的高峰,分别为2.68和2.93。自1964年开始,生育率迅速下降,1973年英国的TFR降至更替水平。此后,TFR虽有波动但四十多年来一直在1.58(2020年)和1.94(2010年、2012年)之间徘徊,既未达到更替水平,也未曾触发极低生育率的警戒线。以TFR低至更替水平的1973年为界,之前的TFR水平高、波动大;其后年份的TFR水平低、波动较小。

图1 1938年以来英国的生育水平(英格兰和威尔士)①

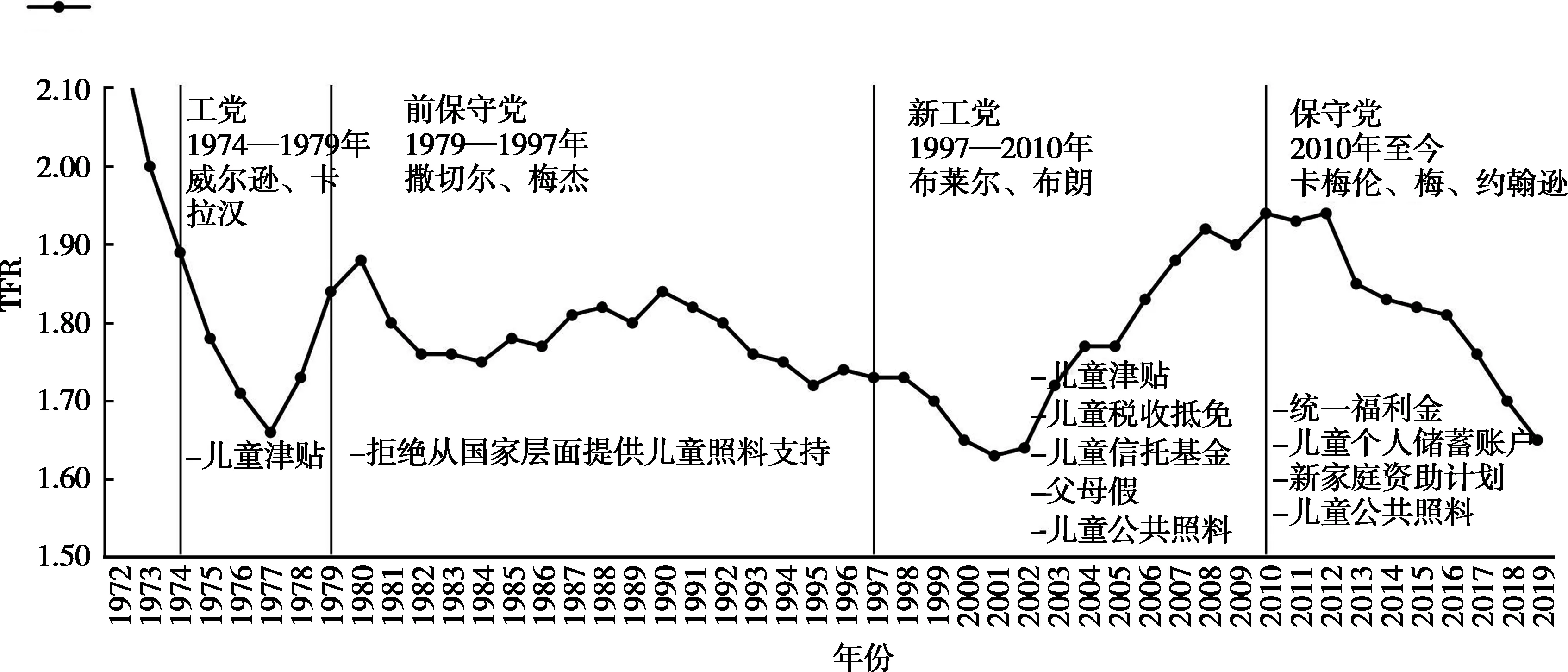

自1973年TFR低于更替水平以来,英国政府的任何政策都未能将TFR带至理想的2.1水平。至今,只有在新工党执政时期,英国的TFR有相对明显攀升的趋势。英国政坛基本由保守党和工党轮流执政,轮替时快时慢。当TFR低于2.1时保守党希斯执政,但第二年开始就由工党接手,这一时期政府开始了普惠型的儿童津贴制度。以撒切尔为首的保守党执政时期,国家不考虑支持儿童照料,英国的TFR在1.75至1.88之间以极小的幅度微微波动,保持着相对平稳的状态。继任梅杰领导的保守党执政时期,英国的TFR又从1.84逐渐下降至1.73,且这一下降趋势一直持续到2001年(TFR=1.63)。接下来以布莱尔为代表的新工党执政时期,英国的TFR水平扭转了前期的不断走低趋势,之后则逐年恢复至2010年的1.94,且一直保持至2012年,这一生育水平逼近人口更替水平,使英国在陷入低生育陷阱的国家中成为少数有希望走出陷阱的国家。新工党执政的13年时间中,英国的TFR上升了0.3,2010年每千名育龄妇女的活产婴儿数比2001多了128.53个,(1)数据来自Office for National Statistics of UK,详见网址https:∥www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/birthsummarytablesenglandandwales/2017生育水平大幅度提高。当保守党再次执政时(2010年至今),英国生育水平逐年降低,TFR在持续了3年高位后于2012年起快速下落,2019年TFR的值为1.65,2020年TFR的值为1.58,是英国有TFR记录以来的历史最低点。详见图2。

图2 英国低生育水平以来TFR的变动及相关生育政策

至总和生育率降至更替水平以来,英国生育水平的变化与执政党有密切的关系。两届保守党时期英国的生育水平都呈下降的趋势,而工党时期的生育水平则呈上升的趋势。政府的政策对于女性生育率的影响非常显著。不同政党执政时,支持生育的角度和力度不同。有必要详细分析不同政党执政时期所采取的不同生育政策,以及这些政策所产生的效果。

三、不同政党执政时期英国生育政策的效果比较

生育表面上看是家庭的、个体的决策行为,但其又深受宏观政策层面的影响。生育成本理论为生育相关人口政策的分析提供了重要的理论框架。1950年代,哈佛大学经济学家莱宾斯坦(Harvey Leibenstein)将成本和效用等经济学概念引入到生育决策行为的分析中。他认为,孩子的效用包括消费—享乐效用、劳动—经济效用、养老—保险效用、承担家庭经济成败风险的效用、长期维持家庭地位的效用、生儿育女繁荣家族的效用;他将养育孩子的成本分为直接成本和间接成本两类,前者指抚养孩子的金钱花费(经济成本),后者指非金钱花费,即父母为抚养孩子而付出的时间成本、机会成本、心理成本等[14-15]。莱宾斯坦等人的生育成本理论从家庭的生育决策这一微观视角来理解生育,不能涵盖生育的全部成本,更为全面的生育成本还应包括社会成本,即国家和社会为儿童提供的各种福利支出,以及个人的生育行为给他人或社会福利带来的不利影响[16]。生育成本的划分包含多个角度,从计算方式来看,可分为金钱花费和非金钱花费,从成本分摊的主体来看,可分为微观视角的家庭成本和宏观视角的社会成本。

在过去三四十年间,英国政府始终对本国的生育水平表示满意,对生育采取“不干预”的政策,没有专门的生育政策[2]。本研究讨论英国生育相关的人口政策,借鉴以往研究者的经验和生育成本理论,并结合英国独特的国情,主要从孕产假政策、儿童公共照料政策、儿童税收福利政策三方面来讨论。在讨论政策变迁时,着重讨论以布莱尔为代表的工党执政时期促进生育的政策,并与工党执政之前和之后保守党执政时期不利于提高生育率的政策进行对比。

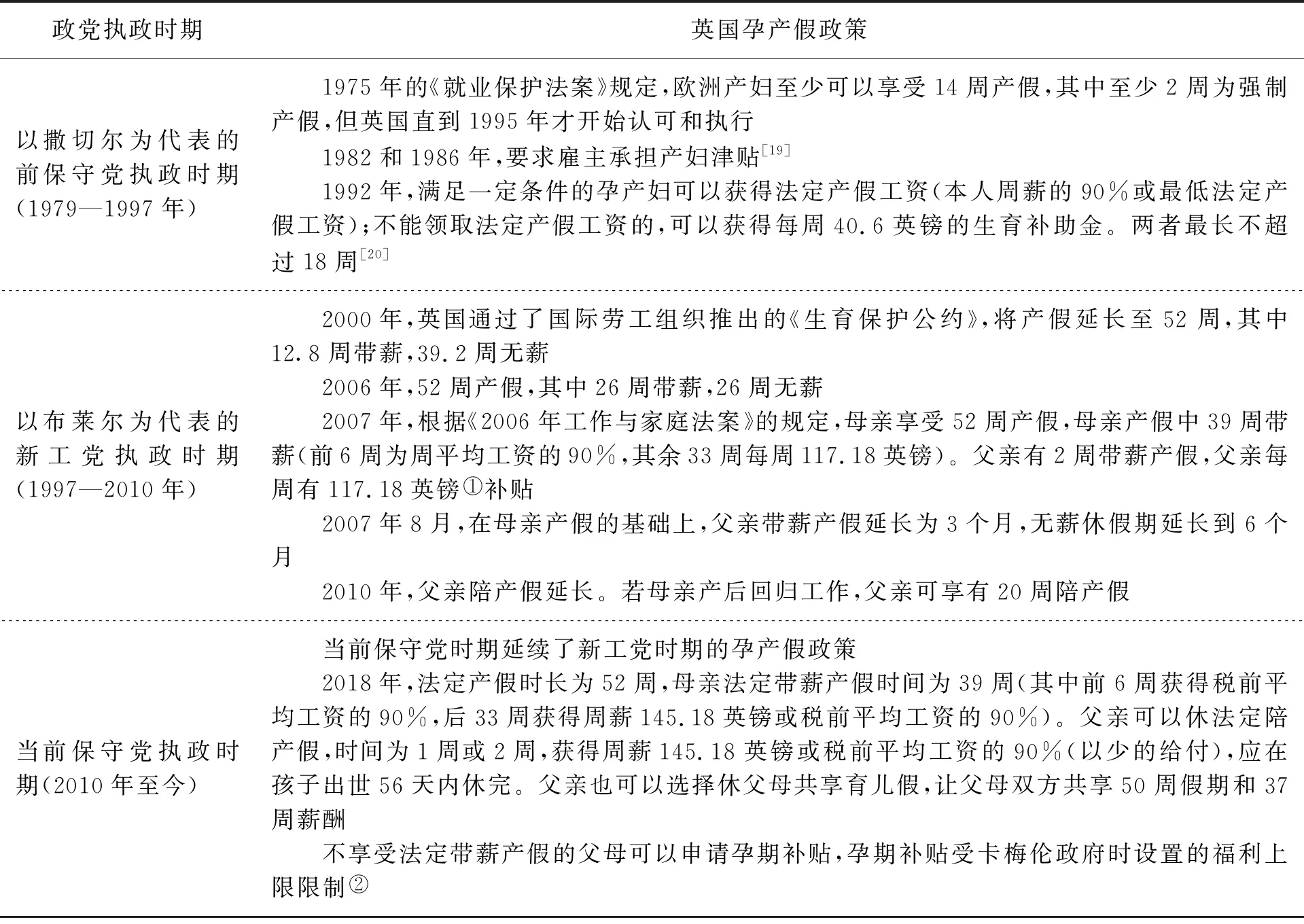

(一)孕产假政策促进生育的效果有限

半个世纪以来,英国的孕产假政策经历了从无到有、从少到多的阶段,目前孕产假政策基本保持不变。以撒切尔为主的前保守党政府(1979—1997年)奉行“新自由主义”经济理论,认为应减少国家对经济的干预,反对欧盟关于法定产假、育儿假、工作时长和儿童照料的立法,拒绝承认兼职工作和休育儿假的权利,拒绝从国家层面提供儿童照料支持,理由是这些规定会侵犯私人生活,也会给雇主带来沉重的负担[17]。欧盟自1975年开始不断修订产假和生育补助金政策,但英国直到1995年才开始认可和执行这些政策[17]。

英国孕产假制度在布莱尔为主的新工党执政时期(1997—2010年)有了根本性的完善。2000年,英国通过了国际劳工组织推出的《生育保护公约》,将产假延长至52周,其中24.6%为带薪产假。之后通过2002年的《就业法案》(EmploymentAct)、2006年的《工作与家庭法案》(WorkAndFamiliesBill)等,不断提高带薪休假的周数和带薪休假时的薪金水平,推进父母双方共享的育儿假,并增加父亲的带薪陪产假时长[18]。2010年,父亲陪产假延长,若母亲产后回归工作,父亲可享有20周陪产假。英国的共享育儿假是“工作—家庭”平衡政策的重要内容,从政策层面强调了父亲在育儿中的作用。当前的保守党政府基本上保持了前工党时期在孕产假方面给予父母的优惠。不同政党执政时期英国的孕产假政策详见表1。

表1 不同政党执政时期英国的孕产假政策

虽然英国政策和法律对孕产假有较为完备的论述,但女性实际休产假的时长远低于政策规定。尽管我们没有英国孕产假长期利用状况的资料,但散在的一些信息说明,英国人对产假的利用并不充分。英国国家统计局一项针对休过产假、陪产假父母的调查显示,2012年女性平均休产假的时长为19.6周,2013年和2014年则逐渐下降至14.8周、14.5周;父亲休陪产假的时长有小幅度增长(2012—2014年分别为9.39天、9.57天、12.22天),但均没有超过2周。(2)Maternity and Paternity Leave,https:∥www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/maternityandpaternityleave总体上,英国父母双方均没有用足国家提供的52周育儿假,实际休假天数不足政策规定的一半且有逐年减少的趋势;受访家庭中没有父亲休过共享育儿假。英国父母实休产假远低于政策水平的可能原因包括:产假补助太低,远低于工资水平;英国传统上由女性休育儿假,男性受传统观念的影响而不休或少休育儿假;与中国情况类似,随着育儿经济压力的增大,在男性平均工资水平高于女性的情况下,家庭决策更倾向于女性育儿而男性挣工资。

英国当前孕产假政策的慷慨程度已经超过了人们实际利用的程度,这一政策工具对促进生育率回升的作用有限。

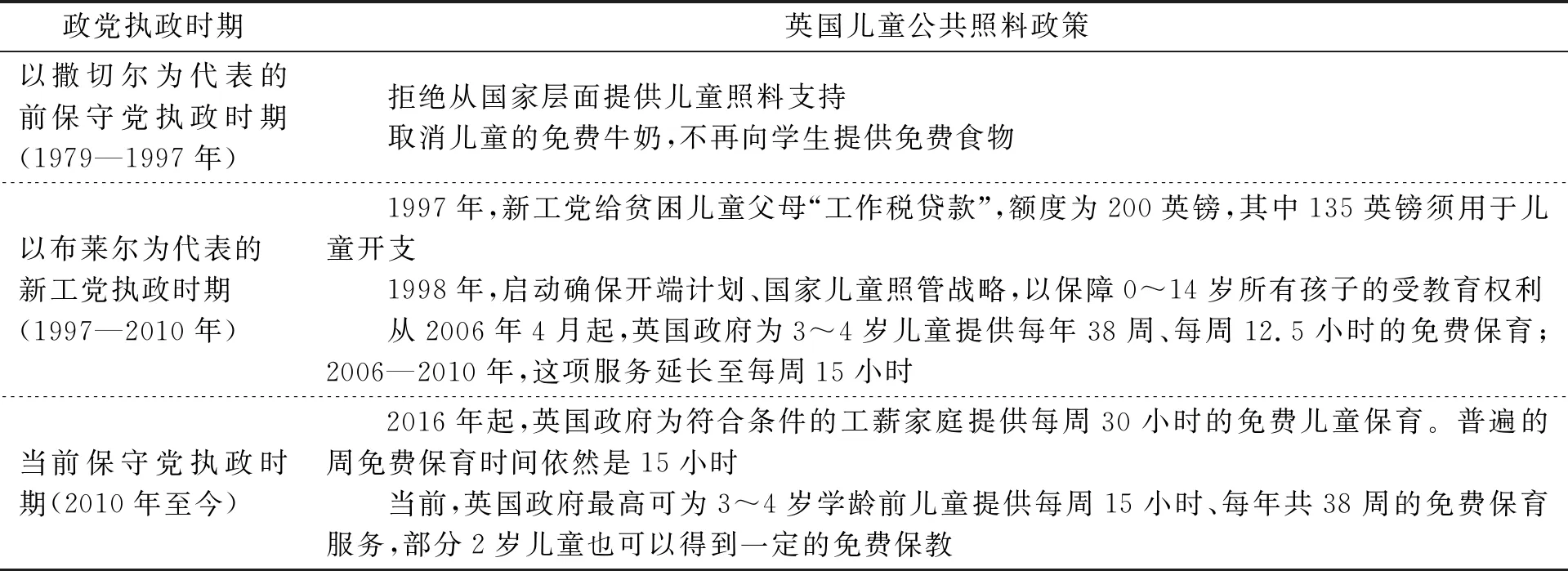

(二)英国儿童公共照料政策的供给缺口巨大

在布莱尔政府时期,英国儿童公共照料政策不断完善,政府就此领域颁发了大量的法律或法案[21]。1997年,新工党给贫困儿童父母“工作税贷款”,额度为200英镑,其中135英镑须用于儿童开支。1998年,启动确保开端计划(SureStart)、国家儿童照管战略,以保障0~14岁所有孩子的受教育权利[22]。2003年,工党政府颁布了“重视每一个儿童计划”(EveryChildrenMatters),2004年起实施“英国儿童保育十年计划”,2005起实施“早期奠基阶段规划”(TheEarlyYearsFoundationStage),2006年颁布《儿童保护法案》(ChildcareAct),2007年颁布了《儿童发展计划》(TheChildren’sPlan:BuildingBrighterFutures)。这些政策的颁布极大地提高了儿童公共照料的政府供给,减轻了家庭的儿童照料负担。以布莱尔为首的英国工党政府积极持续地干预儿童早期教育,其主要动力是回应人口老龄化和经济衰退的问题、解放家庭劳动力,希望通过投资儿童来获得未来的社会和经济回报[23]。

当前的保守党政府延续了工党时期的儿童公共照料政策,且为3~4岁儿童提供的免费保育时间不断延长。从2006年4月起,英国政府为3~4岁儿童提供每年38周、每周12.5小时的免费保育;2006—2010年,这项服务延长至每周15小时。2018年普遍的周免费保育时间依然是15小时。2016年起,英国政府颁布一项新计划,(3)30 Hours Free Childcare, https:∥www.gov.uk/30-hours-free-childcare?step-by-step-nav=f517cd57-3c18-4bb9-aa8b-1b907e279bf9。可申请这项服务的条件是:有工作或正在休父母照顾假、病假、年假期间,且每周获得工作(报酬不少于最低工作标准)时间不少于16小时;如果父母不经常与孩子住在一起,或夫妻一方税前收入超过10万英镑,或来自于欧共体以外的国家皆不能享受每周30小时的免费保育服务。为符合条件的工薪家庭提供每周30小时的免费儿童保育,为此,政府投资金额将从每年50亿英镑增加到60亿英镑[24]。此外,父母还可以休无薪父母照顾假(Unpaid Parental Leave),在每个儿童或收养儿童年满18岁前,每位父母总共可以有18周的无薪照顾假,一年之内最多可以休4周假。总的来看,当前英国政府最高可为3~4岁学龄前儿童提供每周15小时、每年共38周的免费保育服务,部分2岁儿童也可以得到一定的免费保教。(4)Find Free Early Education and Childcare, https:∥www.gov.uk/find-free-early-education不同政党时期英国的儿童公共照料政策详见表2。

表2 不同政党执政时期英国的儿童公共照料政策

政府为儿童早期照料花费了大笔财政支出,但从实际需求来看却远远不足。英国人的育儿成本中,儿童教育、儿童照料和看护的花费是占比最大、增长最快的。英国经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)发布的《育儿成本报告》(CostaChildReport)测算了将一个孩子养育至21岁的各种花费,英国人的育儿成本在2003—2014年上升了62%。2014年卡梅伦保守党执政时,养育一个子女至21岁的总成本是22.73万英镑,其中费用最多的前四项依次为教育、儿童照料和看护、食物、假期消费,分别占总体的32%、29%、9%、7%。与2003年布莱尔新工党执政时相比,除子女衣服的支出有所下降外,其余项目支出均在增长。从增幅角度看,子女教育和看护的费用涨幅明显,分别上涨了123.5%和66.9%,然而家庭收入却没有成比例增加。2003年将一个孩子养至21岁的育儿年均成本为6686英镑,占平均家庭年收入的23%,而到2014年这一比例上升到28%;71%的受访父母称他们不得不为了养家而节约开支。(5)“The Cost of a Child Hits £227,266”,https:∥cebr.com/reports/cost-of-raising-a-child-hits-227266-with-families-feeling-the-impact-of-benefit-cuts/

从育儿时间来看,2015年(保守党执政时期)相较于2000年(新工党执政时期),父母在育儿上花费的时间略微减少,育儿任务可能由祖父母或者其他机构分担。2015年英国父母每天为学前、小学、初中的孩子花费的照料时间分别为290.1、102.7和27.9分钟(总共为421分钟,学前照料时间约占70%),分别比2000年减少了5.8、18.4、13.0分钟。(6)Changes in the Value and Division of Unpaid Care Work in the UK: 2000 to 2015,https:∥www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/satelliteaccounts/articles/changesinthevalueanddivisionofunpaidcareworkintheuk/2000to2015母亲始终是儿童照料的主力,不论是2010年还是2015年,不论对于学前、小学还是初中的孩子,母亲每日照料时间和父亲每日照料时间都约为“七三开”,母亲承担了约七成的照料时间。

儿童早期照料费时费钱,虽然英国政府不断增加政府免费保育时间,但是并未能覆盖全年龄段的所有学龄前儿童,依然有大量不满足特定条件的工薪家庭无法享受每周30小时的免费儿童保育,且0~2岁幼儿的照料问题依然得不到解决。近年来英国儿童照料和看护的花费巨大,面临着越来越重的压力。

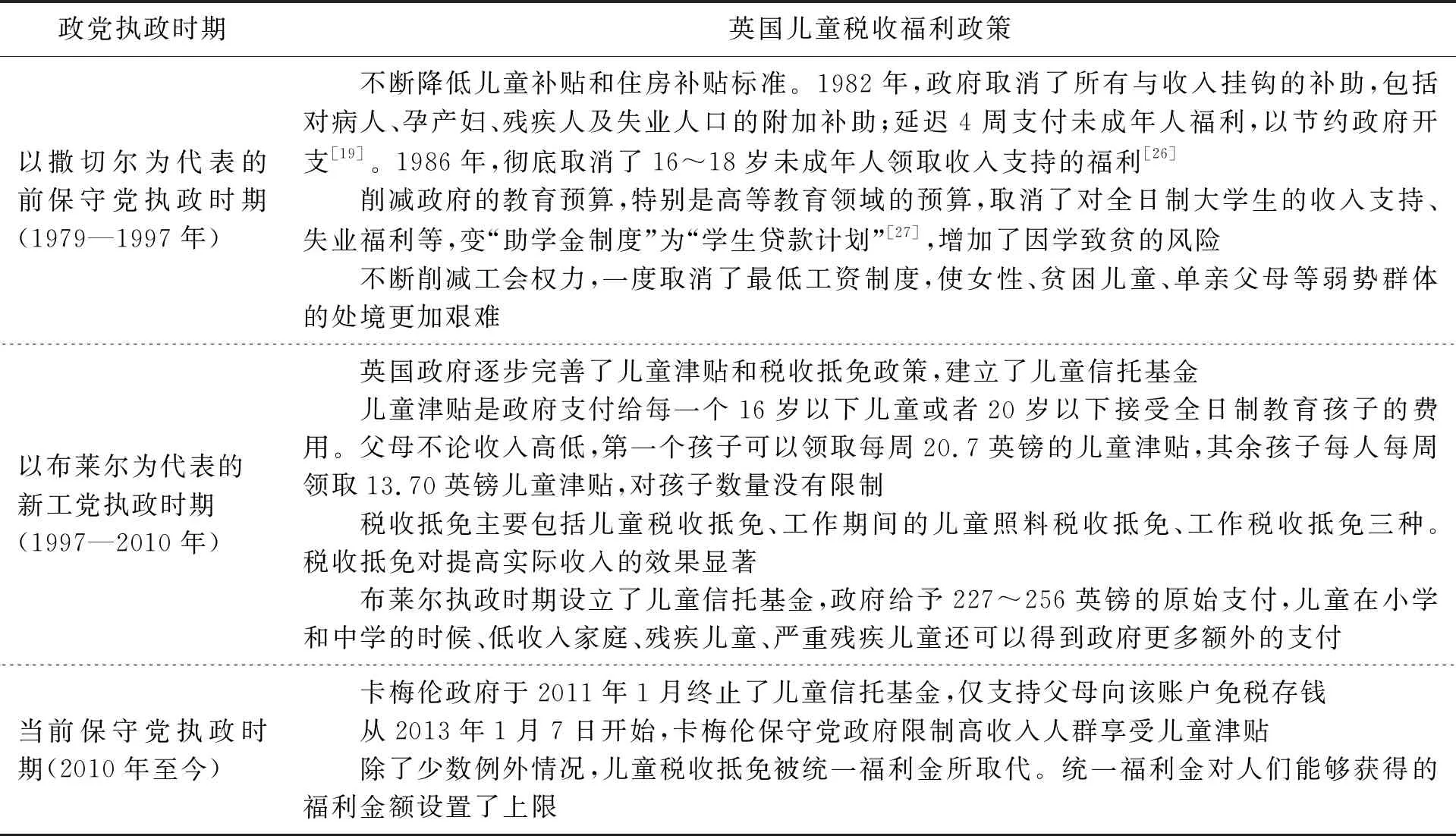

(三)儿童税收福利政策显著影响生育水平

在布莱尔为代表的新工党执政时期,英国政府逐步完善了儿童津贴(Child Benefit)和税收抵免(Tax Credits)政策,还建立了儿童信托基金。第一,儿童津贴是政府支付给每一个16岁以下儿童或者20岁以下接受全日制教育孩子的费用。父母不论收入高低,第一个孩子可以领取每周20.7英镑(约每年1000 英镑)的儿童津贴,其余孩子每人每周领取13.70英镑(约每年700英镑),对孩子数量没有限制。但从2013年1月7日开始,卡梅伦保守党政府对高收入人群享受这项福利政策进行了限制。到2018年,如果父母一方的年收入超过5万英镑,家庭就必须要选择或者交高收入儿童福利税(High Income Child Benefit Tax Charge),或者不领儿童津贴。(7)Claim Child Benefit, https:∥www.gov.uk/child-benefit第二,税收抵免政策起始于布莱尔新工党政府时期通过的2002年《税收抵免法》(TaxCreditsAct)。在应纳税额资金中,先刨除按照规定可减免的资金部分再计算税金。税收抵免通过合理刨除,使得个人少交税,对提高实际收入的效果显著。2018年,针对有子女的家庭,英国共有三种税收抵免方式——儿童税收抵免(Child Tax Credits,额度每年最高可达3325英镑)、工作期间的儿童照料税收抵免(Tax Credits for Childcare While You Work)、工作税收抵免(Working Tax Credits,每年可用3040英镑)。(8)Tax Credits if You Have a Baby, https:∥www.gov.uk/tax-credits-if-you-have-baby到卡梅伦保守党政府时期,除了少数例外情况,儿童税收抵免已经被统一福利金(Universal Credit)所取代。第三,儿童信托基金又称婴儿债券(Baby Bond)或者儿童储蓄账户(Child Savings Account),起始于布莱尔新工党政府2004年的《儿童信托基金法》(ChildTrustFundsAct)。账户中的钱由政府支付和儿童父母存钱两部分构成,可以用于投资以保值增值,除法律规定的情况外不可以取出。根据儿童出生年月的不同,儿童储蓄账户中普遍可以得到227~256英镑的政府原始支付[25],低收入家庭和残疾儿童家庭还可获得额外的初始支付,儿童在小学和中学的时候还可以得到政府更多的补充支持。2009年开始,残疾儿童的信托账户会收到每年100英镑的额外补贴,严重残疾者可得200英镑。受金融危机影响,儿童信托基金于2011年1月被卡梅伦保守党政府改成“儿童个人储蓄账户”,当前的保守党政府不再给儿童独立账户存钱,仅支持父母免税存钱。2018—2019财年父母最高可为儿童的这一账户存入4260英镑。所有居住在英国、18岁以下的儿童都可以申请该账户,儿童16岁以后可以控制自己的账户但只有到20岁以后才能从中取钱。

经济危机以后上台的卡梅伦保守党政府不仅取消了儿童信托基金,还将布莱尔新工党时期的多种福利金打包为一个福利包,即统一福利金,对人们能够获得的福利金额设置了上限(Benefit Cap)。在大伦敦地区,有孩家庭比无孩家庭的福利上限高每年7590英镑;在大伦敦以外的地区,有孩家庭比无孩家庭的福利上限仅高每年6600英镑。个人或家庭收入越多,可领取的福利金额就会越少。在设置福利上限之前,儿童津贴给予英国家庭中第二个及更多子女的福利额度是一样的,而福利上限的设置使得通过养育更多孩子获得福利的边际收益率递减,对多育产生一定的抑制作用。在当前保守党执政时期,2013年,英国新生儿中一胎、二胎、三胎、四胎及以上的比例分别为38.36%、36.21%、15.70%、9.51%,而到了2017年上述比例则变为41.71%、35.44%、14.01%和8.67%。(9)详见https:∥www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/adhocs/009254numberoflive-birthsbysexparityandcountryofbirthofmotherenglandandwales英国女性生一孩的比例逐渐增加、生二孩及多孩的比例总体上逐渐减少,这是英国人口对福利上限政策的回应,“不敢多生”是当前英国生育率迅速降低的重要原因。不同政党执政时期英国的儿童税收福利政策见表3。

表3 不同政党执政时期英国的儿童税收福利政策

2013年,卡梅伦政府启动了一项高达10亿美元的家庭资助计划,面向那些有工作且每年挣15万英镑以上的父母(或有工作的单亲父母),每月资助1200英镑以补贴孩子的看护费用。然而该项计划对全职育儿的家庭十分不利,因为政策只惠及双职工、年收入在一定水平的家庭。布莱尔及布朗领导的新工党时期(1997—2010年),英国16岁及以上女性的就业率在51.0%至53.8%之间,2010年为52.9%。自2013年卡梅伦政府颁布该项政策以来,16岁及以上女性的就业率显著增长,从53.4%增至2017年的55.8%。与此同时,16岁及以上男性的就业率也从2011年的63.6%增长至2017年的65.9%。2017年16岁以上男女就业率的差值为10.1%,这是自1971年以来的历史新低(1971年的数值为37.9%)。(10)详见https:∥www.ons.gov.uk/search?q=UK+employment+rate当前保守党政府时期是近半个世纪以来英国男女就业率最为接近的时期。这其中的原因必定包括了部分女性为应对越来越高的儿童早期养育花费、为了获得政府的双职工家庭育儿补助而选择就业。相比较布莱尔时期,卡梅伦政府执政时,更多女性参与到了劳动力市场中。然而,女性就业在一定层面使英国父母的早期养育负担陷入恶性循环。育儿负担的加重,又影响到人们的生育决策。无怪乎从卡梅伦上台之后的保守党执政时期,英国女性的生育率逐年迅速下降。

四、英国生育政策对我国的启示

1973年以来,英国人口总和生育率的变动与四届政党的执政周期高度契合,施行更多更好的生育和育儿政策的政党时期总和生育率较高,其中布莱尔执政时期女性生育水平最高,TFR最高达到1.94,为1980年至今的最高水平。英国的TFR水平在以撒切尔为代表的前保守党执政时期、以布莱尔为代表的新工党执政时期、当前保守党执政时期总体上呈现逐步下降、逐步上升、迅速下降的特点。而在这三个时期与生育相关的人口政策中,孕产假政策促进生育的效果有限,儿童公共照料政策始终不能满足实际需要,政策工具中最能影响TFR水平的就是儿童税收福利政策。以布莱尔为首的工党政府制定了大量的社会福利制度及细致、多样、全面的生育和养育政策,这个时期是1973年以后英国生育率的高峰时期。在工党执政期间,英国孕产假制度比前保守党时期有了根本性的改善,法定产假延长为52周,带薪产假延长为39周。工党执政时期还大力完善了针对育儿的财政支持以及儿童公共照料政策。

当前的保守党政府基本保持了工党时期在孕产假和儿童早期免费保育方面的福利水平,但大力削减了针对育儿的财政支持,限制高收入人群领取儿童津贴,几乎取消了儿童税收抵免,政府也不再向儿童信托基金存钱而仅支持父母免税存钱。政府设置统一福利金,为家庭能领取的福利总额设置了严格的上限,使得多育从政府获得金钱支持的边际效益递减。相关政策表现出对“双薪制”家庭的格外偏好,迫使希望得到政府育儿资金支持的妈妈回归职场。在削减育儿的金钱支持、儿童早期保育费用高企、政策限制全职育儿的三重夹击下,当前保守党时期父母的育儿环境不断恶化。“生得起,养不起”是当前保守党执政时期英国总和生育率逐年迅速下降的重要原因。

英国生育水平与政策变化的关系,为中国提供了一些促进生育水平平稳且回升的正反面经验:

其一,女性的孕产假并非越长越好,合理增加男性的带薪育儿假将有助于减轻生育对女性就业的影响。英国女性产假在政策上高达52周,但实休产假的时间很短。过长的产假会降低女性在就业市场上的地位,造成严重的母职惩罚。在中国,生育会使女性短暂地退出劳动力市场,对城市女性和对农村女性都是如此[28-29]。2010年第三期中国妇女社会地位调查数据显示,近17%的40岁以下城市已婚妇女,因“家里有孩子需要照顾”而未从事有收入的工作[30]。我国可以借鉴英国的相关制度设计,例如,在保持现有女性带薪产假不变的情况下,增加男性的带薪育儿假,并逐步将男性带薪育儿假的时间延长至1个月,同时使男性可以合法地向女性转移带薪产假,借此减少女性因为生育在职场上可能遭受的歧视。

其二,考虑到我国有大量从事非正式工作的女性,借鉴英国经验,可为没有正式工作的女性设立孕期补贴。2012年中国法定产假的覆盖面在城镇不超过50%,在乡村不超过20%[31]。当前,我国产假的覆盖面主要为有正式工作且有生育保险的女性,有相当大部分的女性被排除在外。设立孕期补贴,有助于帮助没有正式工作的女性更有效地应对生育焦虑,也给这部分女性提供一定的经济支持。

其三,给予育儿可见的现金支持有助于提高生育水平。其重点在于可见的现金支持,特点在于通过税收对收入的调节来影响家庭的生育决策。针对特定人群的生育补贴政策需要以完善的税收制度和体系为基础[2]。Kalwij利用西欧国家数据分析政府财政支出对生育率的影响,发现政府增加家庭政策项目的支出,帮助妇女将家庭和就业结合起来,可以降低生育孩子的机会成本,产生积极的生育反应[32]。张广宇、顾宝昌对澳大利亚的研究表明,育儿奖励政策在短期内对生育率回升有作用,但作用有限且增加了财政负担[33]。当前我国税收体系改革不断深化,国家税务总局的个人所得税系统已经将子女教育、继续教育等纳入了专项附加扣除费用,其中每个子女按照每年12000 元的标准定额扣除。这种税收优惠力度对于中国人的育儿成本来说可谓杯水车薪,比之于英国的儿童税收福利政策更是逊色。

其四,完善税收平台建设,针对不同人群采用多样的税收政策促进生育。借鉴英国的经验,我国通过税收来影响生育水平可以采用多种政策工具。例如:为了鼓励多生,可以使税收优惠政策向多孩家庭倾斜,给予家庭第二个及以后的孩子更高的免税额度。仿照已经建立的养老金账户模式,为劳动人口建立育儿金账户,将部分减免税或特定的政府补贴存入该账户。如果家庭养育孩子,则可以从该账户中取钱,用于教育、保健等方面的育儿支出。对于终身不育或未育人群,则可将育儿金账户中的结余并入养老金账户。在全民共有的社保账户中,为生育女性(不论是否有正式工作)的社保账户存入生育补助金。这笔针对所有生育女性的现金支持将能改善贫困母亲的生活状况,提高贫困儿童早期的生活质量。

讨论政策对生育率的影响是非常复杂的理论问题。本文关于国家政策对生育率的影响分析建立在理性选择理论的基础上,注重从政策出台的背景和时间点、民众受益程度、政策工具的综合性等角度加强政策评估。研究也具有一定的局限性,囿于数据的可得性,研究缺乏个人层面关于生育偏好和选择的资料,没有考虑生育文化对于个体生育观念的影响[34]。本文是一个探索性研究,旨在分析一国生育水平与政府相关育儿政策之间的联系,如何超越具体的政策工具而将包括生育偏好、生育文化、世界政治格局和经济形势变化等更多因素纳入考虑范围,将是研究进一步深化的方向。

(致谢:北京大学社会学系周云教授对本文给予了精心指导与大力帮助,特此感谢!)