农村青年恋爱与婚姻的适应性策略

黄佳琦

(武汉大学 社会学院,湖北 武汉 430072)

一、问题的提出

家庭是社会的基本单元,个体需要依靠家庭获得经济资源和社会资源,婚姻缔结是扩大家庭关系,实现家庭延续的必要条件。在传统社会,个体婚姻与家庭形象、家庭发展紧密相关,婚姻缔结的意义重大[1]。

学界对婚姻缔结的研究主要集中在婚姻缔结的方式以及影响因素两个方面。首先,学者们普遍认为婚姻缔结的方式正在发生转变。齐亚强和牛建林认为,中国婚姻一直以来都是匹配型婚姻,随着社会结构、制度和文化的变化呈现出不同的匹配模式[2]。范成杰和杨燕飞提出“无媒不婚”的婚姻缔结方式,认为婚姻缔结在流动性社会中发生形式与内容的分离,形式上依靠媒人介绍实现婚姻缔结,但实质是青年遭遇择偶困境时的策略性应对[3]。施磊磊对青年农民工婚恋的研究文献进行梳理发现,青年婚姻缔结方式的变化并不是传统到现代的线性过渡,而具有传统与现代结合的复杂特征[4]。陈雯认为当代青年已经转向通过恋爱缔结婚姻,并且将恋爱方式分为本地婚恋、异地婚恋和边缘婚恋三种类别[5]。其次,学界对婚姻缔结的影响因素进行了综合性分析。从宏观层面上来看,学者们普遍认为计划生育政策与传统生育偏好叠加导致部分地区性别结构失衡,特别是在农村地区,性别不均衡的问题尤为凸显,所以从人口学意义上来说,人口性别不均衡是影响农村地区婚姻缔结的根本原因。从中观层面上来看,人口流动带来的婚姻竞争对男性造成挤压,在婚姻成本不断提高的现实背景下,代际合力的强弱程度对婚姻缔结的成败起着至关重要的作用[6],个体与家庭的综合能力正在经受婚姻市场的考验[7]。

在传统社会,婚姻缔结的主导权掌握在父代手中,是父代经济实力和社会地位的展现,因此婚姻的社会意义成为婚姻的重要内涵。而现代社会的发展使得个体的主体性凸显,个体逐渐独立于家庭成为权利义务的主体,在婚配过程中表现为个体之间“处得来”成为婚姻缔结的关键[8]。婚姻含义中的个人价值开始超越社会意义,婚姻对个体生理和心理需求的满足逐渐成为现代婚姻的主要目的[9]。婚姻的含义已经发生不可逆的转变,既有研究总结出的综合性、结构化的影响因素并不能够完全解释新时代青年的婚姻现状,这使得从微观层面入手,对两性互动过程的剖析更有助于理解婚姻缔结过程中的现实问题。

基于此,本文将影响婚姻缔结的结构性因素作为背景条件,引入性别视角,采用过程分析的方法,透析农村80后、90后青年男女之间的微观互动过程,探寻两性恋爱与婚姻缔结的内在关联,力求对新时代农村青年的婚姻有进一步的理解。

二、调查情况与本地婚偏好

(一)调查情况

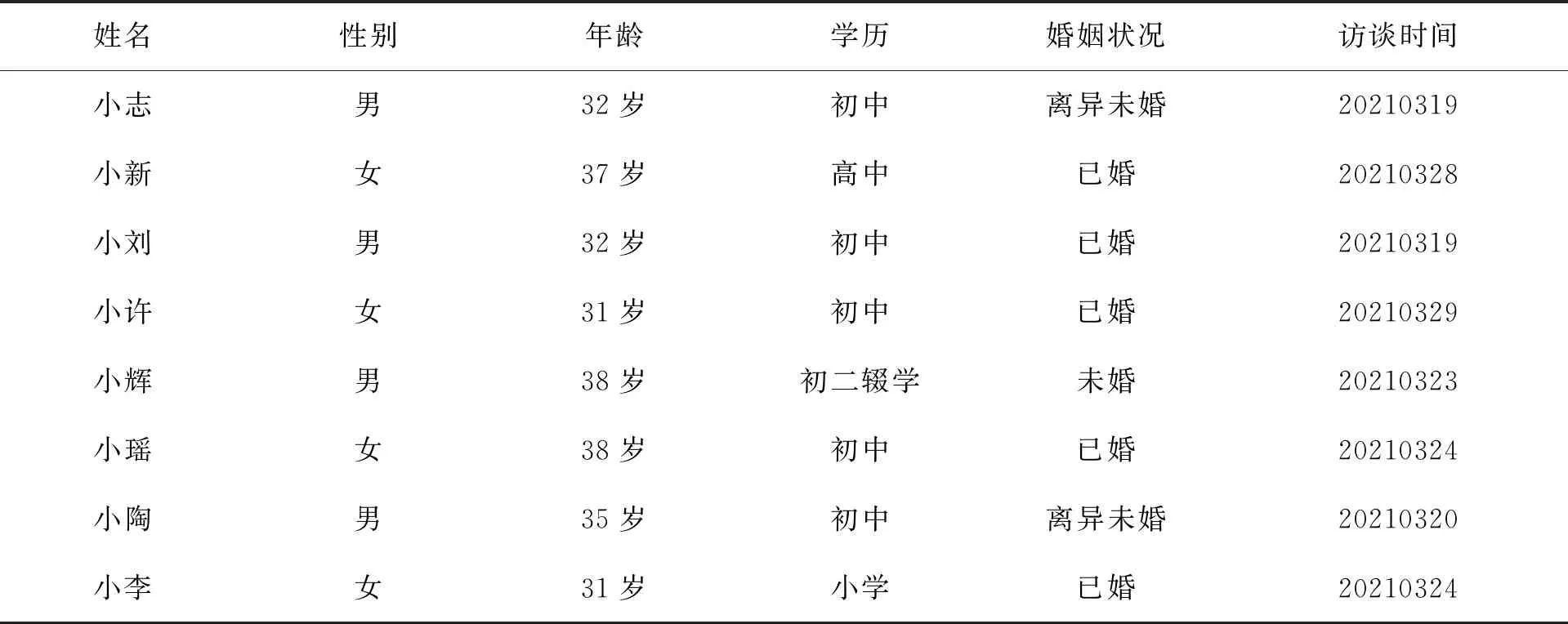

本文的问题意识来自我国中西部多地农村青年男女的婚恋案例,重点以在安徽淮南L村展开的为期20天的调研为经验基础。期间笔者访谈了8位80后、90后青年男女,其中男性4位,女性4位,包含未婚、已婚以及离异三种婚姻状态,访谈对象基本情况见表1。此外,笔者还进一步访谈了留守在村的父辈,辅以家庭视角理解农村青年婚恋问题。本文所指的农村青年是出生于八九十年代、非正规就业的群体,这一群体由于未接受过专业的技能或职业教育,就业状态呈现出层次低、流动性强的特点,这使其难以建立起与城市之间的强连接关系,而不得不穿梭于城乡之间。农村青年与乡村的关系网络断裂,又难以在城市中找到归属感,巨大的发展压力使其对亲密关系的需求和要求更高,加剧了婚姻缔结的难度。

表1 访谈对象基本资料

笔者调研的L村,具有较为优越的农业生产条件,农民可以依靠土地满足基本温饱需求。村庄周围有煤炭资源,到矿井工作成为当地家庭重要的收入来源。煤矿资源吸引人口集聚,围绕矿井开店做生意也能获得不错的收入。随着矿产资源逐渐枯竭,到2010年左右,青年一代开始离开村庄,进入全国劳动力市场,男性普遍从事建筑、运输等体力劳动行业,女性在没结婚之前会去东部发达地区的工厂里工作。

市场化进程的加快使得农村人口涌向城市,在城市生活发展是大部分农村青年的愿望。而在当地却出现了反向流动的现象,青年男女到了适婚年龄会回到农村老家结婚生子,本地婚仍然是当地主要的婚配模式。与“父母之命,媒妁之言”的传统婚姻缔结方式不同,新时代的本地婚姻是青年男女主动选择的结果。男性缔结婚姻离不开父代的支持,因此男性天然具有本地婚偏好。虽然女性在婚姻市场开放的背景下,拥有更多选择的权利,能够通过结婚实现城乡身份转化,但当地女性仍然倾向于通过亲戚朋友介绍对象,与本地男性结婚。

(二)本地婚偏好产生的原因

1.受教育水平低与身份转化困境

1980年到2000年左右,是L村的繁华时期,煤矿资源开发提供了大量的就业机会。先天资源优势使本地形成了半工半耕的家计模式,整体上来看,本地就业收入与外出务工收入差距不大。在这样的背景下,加之当地传统租放式抚育观念的影响,L村居民对读书学习不以为意。“我们小学班里50个同学,上高中的不到10个,一个考上大学的都没有,家门口就有挣钱的机会,根本没人想读书。”(小志,男,32岁,离异未婚)80后青年小志就是在这样的环境中勉强读完初中,便去矿井工作了。落后的教育观念和利益的吸引,使得本地80 后、90后青年的受教育水平十分有限。

依靠煤矿资源和体力获得经济收入的男性受到教育水平限制的现象并不明显,但对于女性来说,这一影响随其进入城市就业立刻被放大。“没见过世面,也不想那么早嫁人,当时有同村的人去温州厂里工作,我就跟着去了。在外面的那几年进过好多厂,大城市也看了不少,但感觉自己什么都不会,学历也不够。后来家里给介绍对象,我也到年纪了,回家结婚也挺好。”(小新,女,37岁,已婚)。现代市场赋予了女性更多机会,虽然女性能够凭借自身努力实现身份转化,但市场强调“能者为先”,受教育水平低使得农村青年女性的就业和发展受限,在城市中独立实现身份转化的难度较大。

2.社会支持与婚姻要价

在个体能力与市场要求不匹配的背景下,通过结婚实现由乡到城的身份转化可能会使女性产生依附性。受到现代观念影响的女性,其个人感受凸显使其不愿牺牲主动权来换取城市身份,她们更希望自己掌握选择权和主动权。乡土社会的优势在于其基于血缘联结而成的发达的社会关系网络。本地婚使得女性不仅能够与姻亲建立联系,激活社会支持网络,获得更多资源,而且能够利用其在婚姻市场中的性别优势获得更多的婚姻选择权和要价权。所以,对于面临城镇化困境的农村女性来说,本地婚成为她们的最优选择。

三、农村青年男女的恋爱互动

在本地婚偏好的影响下,亲戚朋友介绍依然是L村婚姻联结的主要方式。但与过去的婚姻介绍不同,在现代婚姻缔结过程中,介绍只是第一步,其后还要经过漫长的相处,男女双方才能走进婚姻的殿堂。建立恋爱关系成为婚姻缔结的先决条件。

(一)农村女性:主导恋爱与考验对象

中国当前的性别结构和婚姻市场赋予女性在婚配过程中的优势地位,使女性拥有更多自主选择幸福生活的机会和权利,所以对于大部分情侣来说,恋爱环节是由女性主导的,女性成为两性关系的主导者和恋爱规则的制定者。

过去,受到亲代对整体利益考量的影响,女性的择偶标准为男方经济收入高和家庭声誉好等[10]。而在个体诉求日益增长的今天,“对我好”和“处得来”成为女性的首要择偶标准,女性在恋爱互动中强调个人感受,择偶的侧重点从客观条件转变为主观感受,考验方式从一次性考验转变为持续性考验。从女性的恋爱特点出发,可以将女性在恋爱互动中的行为概括为制造需求与关键时间考验。

1.制造需求

在女性看来,能够为自己着想、包容和爱护自己的男性才值得托付终身。为了在亲密关系中获得确定感,女性会主动制造需求看对方能否满足自己,以评判男性是否真心对自己好。通常这些需求最初要通过消费来满足,比如双方约会时,吃饭、看电影必不可少,有时还要逛街买东西,在特殊的日子要有礼物,等等。消费具有可计算性,消费的数额和频率成为女性初期衡量亲密关系是否可以建立的标准。

随着两性距离的拉近,女性在对男性产生依赖的同时,会提出更多情感需求。“谈恋爱的时候我在温州打工,他在本地开货车,经常见不到面肯定担心啊,我要求他每天都要给我打电话。他做到了,每次一打就是一小时,有时候各干各的没聊天也不会挂电话。我发现我讲了的话他都记得,我感觉他挺宠我。”(小新,女,37岁,已婚)对女性来说,男性能够付出金钱和时间,为女性带来持续的心理满足和情感愉悦十分重要,良性互动会不断加强女性对婚姻生活的美好想象,如果在恋爱过程中男性能够符合女性对结婚对象的心理预期,女性就更倾向于结婚。

2.关键时间考验

在L村,逢年过节是介绍对象的高峰期,年轻人从外地回家,有机会与异性见面和相处。但是返回就业地后,男女双方大多数时间只能通过微信和电话联系,所以对于长时间不在同一地方的青年男女来说,关键时刻的表现变得尤为重要。“女孩都要浪漫,生日是铁定要过的,不在一起的时候要发红包、送礼物,在一起的时候还要订蛋糕、买鲜花,去年我还喊了她的闺蜜们一起吃饭庆祝她生日,吃完饭去唱歌,当然都是我出钱。”(小刘,男,32岁,已婚)生日、节日等都属于关键时间,除此之外,一些对两人来说有特别意义的日子也可以算作关键时间,被纳入女性对男性的考验范围。“我俩刚处了几个月,我爸去世了,我在外地,我老公(当时是男朋友)就经常跑到我家帮我妈干农活。我妈被他打动了,打电话跟我夸他,我心里当然高兴啦。后来我俩结婚,我妈考虑到我老公家里有两个弟弟,没要彩礼,还给我陪(陪嫁)了不少东西。”(小新,女,37岁,已婚)

女性在恋爱互动过程中采用制造需求和关键时间考验的方法对男性进行评价,同时不断确认自己的主导地位。在日常生活中,即便女性制造需求的行为始终贯穿恋爱过程,这在一定情况下是女性对理想亲密关系状态的诉求,有些要求虽然苛刻,但目的是为男性指明努力的方向。制造需求运用的是“加减法规则”,男性能够做好当然加分,但即便没有做好,也不会直接危及两人的关系。而关键时间考验运用的则是“乘除法规则”。在讲述过程中,大部分女性对关键时间发生的事件都印象深刻。在关键时间,男性的表现如果能给女性留下深刻而美好的印象,会对亲密关系的推进有所助益,相反,如果男性在这些时候没有表现好,则会对亲密关系造成冲击,导致女性对男性的好感直线下降,可能引发争吵,甚至关系破裂。

(二)农村男性:底层危机与努力迎合

农村青年婚姻缔结的种种表现反映出现代婚姻不再是简单的外在条件匹配,择偶标准更加个体化、细致化,配偶选择变得灵活、主观、多元,从而导致部分经济条件、家庭背景、样貌等方面较好的男性也有可能被“剩下”。

老陶今年72岁,共有四儿一女,老大、老二和老三都在外地买了房子,女儿嫁在本地,经常回来看他,老陶成为别人眼里“最幸福的老人”。但是老陶不这么觉得,他从来不参与村庄活动,也不串门、与人聊天,老两口拼命挣钱:老陶种着好几亩地,前几年在农闲时还跑去浙江做绿化,这几年在矿上做小工,前前后后挣了万把块;老陶的老伴经常去采茶,闲的时候还找各种零工。以老陶的条件,他每天的生活理应悠闲自在,但他总是愁容满面,原来是因为今年34岁的小儿子还未结婚,这成为两个老人最大的心病。

在农村,熟人社会环境下,传统观念仍然根深蒂固。家族之间的竞争压力强化了父代对子代的代际责任感,只有儿子结婚,父母才觉得人生圆满,家族才有面子[11]。在传统观念与现代社会发展的双重影响下,农村青年男性一面承受着责任伦理的压力,另一面承受着婚姻市场开放带来的焦虑。他们稍有不慎便会沦为大龄剩男,被迫进入婚姻二级市场甚至退出婚姻市场。农村青年男性正面临底层危机。

过去农村男性只要能满足婚姻要价,基本就能实现婚配,所以只有经济困难或有生理缺陷的男性才会陷入底层危机。而现在,主观感受主导的婚姻缔结方式使得农村男性的婚配压力越来越大,女性对男性内在条件的要求更高了,农村男性想要结婚,就必须尽快作出调整。因此,男性在恋爱互动的过程中会采用主动出击和形象塑造的方法,努力实现女性对两性关系的期望,以提高亲密关系的稳定性。

1.主动出击

在农村男性处于劣势的婚配环境中,表现主动的男性能够最先获得建立亲密关系的机会,而被动等待注定难以破解婚姻困境。“我18岁的时候认识我老公,他比我大5岁,当时我俩都在浙江的服装厂打工,他追的我,后来他就去工地干活了,挣得多些。我俩谈了三四年,结婚后我老公才说,当时他去浙江服装厂打工,就是为了找女朋友,要不然在工厂挣得又少又不自由他才待不住,不过他对我挺好的,我挺知足。”(小许,女,31岁,已婚)小许的老公通过自己的努力赢得了小许的芳心,而小辉今年已经38岁了,还在等待自己的“缘分”。在第一段感情中,小辉比较木讷,不主动与女孩联系,聊天也不会“起话头儿”,反而是女方主动一些,一段时间后,女方觉得小辉无趣,便向小辉提出了分手。对于这段感情,小辉认为女方与自己性格不合,“她性格比较强势,总是她要哪样就哪样,我不愿意围着她转。”(小辉,男,38岁,未婚)小辉在女友提出分手后就一口答应,也没有尝试挽回,觉得可以找到更好的。结果第二个女孩与他第一次见面后就表示不愿意继续相处,小辉灰心了,一直单身到这个年纪。他讲道:“我现在就想找个普普通通老老实实的女孩,但还是要看缘分,实在不行二婚的也成。”(小辉,男,38岁,未婚)在L村,像小辉这样被动等待恋爱的男青年还有好几个,他们普遍有几段短暂的恋爱经历,被动和等待的态度是他们难以维持恋爱关系的重要原因。

2.形象塑造

当农村男性获得与女性接触的机会后,便进入到女性主导的恋爱之中。与女性借助恋爱确认男性是否适合结婚的目的不同,大多数农村男性恋爱的直接目的就是为了结婚,而只有通过女性考验的男性才能顺利结婚。当农村男性掌握这一要点后,便会在恋爱中处处留心,小心翼翼地将自己塑造成女性心中所希望的形象。“我脾气比较差,经常会因为一些小事发火,他脾气好,在小事上还比较照顾我(笔者追问大事指什么,访谈对象想了想,回答是基本没什么大事),都是先哄我,等我火气消了之后再给我讲道理,我俩现在吵得少了。”(小许,女,31岁,已婚)

与城市青年不同,大部分农村青年由于地理条件限制,一般都会先确定恋爱关系,然后开始相互了解和建立情感联结,这使得农村青年可能并不是出于个体之间的相互吸引而走到一起,致使“男弱女强”的婚姻市场特征延续到个体互动过程之中,男性自我需求的表达成为“小气”“计较”和“不包容”。在表达受挫后,男性为了避免产生冲突影响两人的感情,开始选择迎合,对于男性来说,让步、说好话比讲道理更容易化解二人之间的冲突。总体而言,当前农村青年男女在恋爱互动的过程中展现出“强势女性”与“妥协男性”的特征,形成女性主导与男性迎合的相处模式。

四、适应性策略与婚姻缔结

人口流动使传统性别观念发生转变[12]。女性进入劳动力市场获得收入,并逐渐提高了自我认同感,女性的权利意识觉醒。此外,社会资源的分配和流通赋予了农村女性更高的社会地位,现代观念对农村女性的影响更为明显,她们希望挣脱原生社会环境,融入城市生活,消费观念和方式也在逐渐改变。但农村男性受经济能力和户籍身份的限制正逐渐被现代社会边缘化[13],传统社会的保护以及现代社会的排斥导致农村男性仍保持着传统婚恋观,自此两性之间产生文化价值观差异。

在中国的价值体系中,婚姻缔结具有必要性,对于男性来说,婚姻是家族延续的前提,对于女性来说,婚姻是社会身份的载体。基于婚姻对于个体的重要意义,男女双方都具有强大的实现婚姻缔结的动力。但由于文化价值观差异,建立亲密关系的过程存在较大困难,为了实现婚姻缔结,男性率先妥协,在恋爱过程中运用适应性策略化解冲突。

适应性策略是男性为了达成结婚目的,按照女性的要求对自身进行调整的策略,体现在男方为了满足女方的需求单方面调整自己,最终达成一种不平等的同步。在恋爱互动中,男性采用适应性策略,在资源、权力和空间上均对女性有一定程度的让渡,以维持亲密关系并最终实现婚姻缔结。

(一)经济资源让渡:消费观念的适应性调整

访谈中,多位男性表示买鲜花和送礼物不实用;衣服不用经常买,够穿就行;过节最好的方式就是两个人一起吃顿饭。与此同时,女性同样认为鲜花不实用,但她们收到鲜花时仍然十分开心,并且都记得自己第一次收到花的样子;逛街(或网购)在女性看来很重要,把钱花在打扮上很划算;节日需要有仪式感才能印象深刻。整体上,男性的消费观念更偏实用,女性的消费观念更主观。

在恋爱过程中,女性为了在亲密关系中获得更多的确定感,会考验男性是否愿意为其消费。男性虽然不赞同,但为了展示自己“不吝啬”,也会让渡自己的经济资源支持女性消费,以获得女性的好感。因此,两性之间并没有针对消费观念的差异进行调试,而是男性单方面进行适应性调整,在形式上达成与女性消费观念的一致。

(二)决策权让渡:家庭角色的适应性调整

在中国传统的父权文化中,女性依附于男性及其家庭,男性处于家庭的主导地位,掌握家庭资源的支配权,“男主外、女主内”是传统家庭的主要表现形态。谈及当家权,50后、60后男性直言都是自己当家做主。市场化发展使女性能够参与就业从而获得资源和收入,降低了女性对男性及其家庭的依附性,女性有了与男性平等对话的权利。在80后、90后男性的表达中,多有“小事她做主,大事商量着来”的表达。

在L村,男性的弱资源积累、弱就业能力以及半封闭社会环境造就了女性的强势地位,男性“一言堂”的行为已无法与现实男女社会地位相匹配,男性在恋爱互动中对自身进行适应性调整成为必然。所以,在当地青年的恋爱互动中,角色的调整并非两性博弈的结果,而是男性单方面进行的适应性调整。现代女性不仅能够参与决策,而且在大多数时候起到决定性作用。这种情况下,女性获得决策权并不一定有利于亲密关系的发展,因为带有一定的交换色彩,即通过男性让渡决策权,女性才能提高自身对亲密关系的掌控度和确定感。

(三)私人空间让渡:生活方式的适应性调整

在L村结婚,房子虽然由男方购买(或建造),但装修的决定权通常掌握在女方手中。访谈对象小新特意强调,她在十几年前结婚的时候,没要彩礼,但要求男方家里一定要把新房子铺上瓷砖。从装修这件事能够看出女性对高质量生活的向往,然而现实能力不足以使其真正在城市生活。基于此,女性对男性是否踏实努力工作十分在意,男性不努力工作会使女性产生危机感,为了避免危机,女性会对男性的个人行为进行管束。比如,结婚后,小志的妻子要求他每周只能和朋友聚一次,并且不能和她认为是不正经的“狐朋狗友”出去喝酒。半城市化的就业方式使得农村青年男性的自律性不高,于是女性想要通过“管”来获得安全感。访谈对象小志目前离异未婚,他提到结婚前都按照前妻的要求装修房子,其他方面也迁就对方,但是前妻却管得越来越多,这些约束在婚前都没有。男性对个人生活方式的适应性调整,实际上是将其私人空间让渡出来,换取女性的信任感和安全感。

总而言之,农村男性对自身消费观念、决策方式和生活方式的适应性调整,实际上是用经济资源、决策权和私人空间换取女性对亲密关系的确定感、掌控感和信任感。适应性策略虽然能够化解两性冲突,延续亲密关系,但并非双向调试的结果,而是男性单方面妥协的表现,不利于两性之间建立长期平等的关系。

五、总结与讨论

在城乡一体化发展的背景下,农村现代化进程加快,市场开放刺激主体意识觉醒,城市成为农村青年向往的归宿,致使资源不足且能力有限的农村家庭被动参与市场竞争,农村家庭的脆弱性凸显。婚姻缔结作为完成家庭再生产的关键环节是父子两代人的共同责任,主体意识加强使得两性恋爱过程成为影响婚姻缔结的重要因素。性别失衡使农村女性在婚姻市场处于优势地位,可以选择从农村流向城市,但激烈的市场竞争与有限的就业能力又导致部分农村女性选择回流。理论上,女性回流给予农村男性更多的选择机会,有利于缓解农村男青年的婚配压力,但实际却呈现出婚配难度提高、婚恋压力加重的情况,一些条件还不错的男性也可能迟迟不能结婚。

在当前女性“对我好”和“处得来”的择偶标准下,能够快速作出调整以适应女性要求的男性成为农村婚姻市场中的胜利者,而那些被动型男性在与女性的相处中冲突不断,致使恋爱失败。两性相互调试以提高双方的适配性在亲密关系维持的过程中必不可少,但问题在于,现代文化对两性的影响程度不同使得两性婚恋观产生差异,文化价值观不同降低了两性的适配性。与城市青年不同,对于农村青年来说,熟人社会环境将其婚姻与家族尊严联系在一起,加之婚姻市场的开放性赋予农村女性更多的选择机会,农村男性的婚姻处境更加艰难。

因此,在责任伦理和婚姻市场的双重挤压下,农村男性青年作出让渡与妥协的策略选择。单方面适应性调整是农村男性应对婚配困境,为尽快完成婚姻缔结而作出的选择,虽然能暂时延续恋爱关系,但其背后单方面的妥协与让渡,加剧了性别不平等,不利于亲密关系的长久和稳定。信任是两性亲密关系得以长久并走向婚姻的重要条件[14]。吉登斯认为理想的亲密关系是纯粹关系,是信任关系,归根结底是情感交流的问题,在人际间平等的语境中与别人、与自己交流情感[15]。恋爱为两性提供了相互了解的时间和空间,青年应当在恋爱中展现出真实的自己、表达真实的想法,男女双方要在相互调适的过程中建立起平等的情感关系。稳定且高质量的亲密关系不仅能够使家庭幸福,而且有助于社会安定和繁荣发展。