六朝时期的画龙祈雨

陈 铮

曹不兴(原注:中品上),吴兴人也。孙权使画屏风,误落笔点素,因此成蝇状,权疑其真,以手弹之。时称吴有八绝。(原注:张 《吴录》云:“八绝者,菰城郑妪善相,刘敦善星象,吴范善候风气,赵达善算,严武善棋,宋寿善占梦,皇象善书,曹不兴善画,是八绝也。”)魏赤乌中,不兴之青溪,见赤龙出水上,写献孙皓,皓送秘府。至宋朝,陆探微见画叹其妙,因取不兴龙置水上,应时蓄水成雾,累日霶霈。1[唐]张彦远,《明嘉靖刻本历代名画记》上册,毕斐点校,中国美术学院出版社,2018年,第109 页。

画龙祈雨故事最早载于大中元年(847)成书的《历代名画记》。故事有名,轮廓却不清晰:曹不兴画青溪赤龙在赤乌年间(238—251),而祈雨则在刘宋陆探微时,其间隔了两百年,哪一个才是故事的真正主角呢?张彦远说得很含糊。张彦远也没有注明史料来源,语焉不详,还错误频出:赤乌是孙权在位时年号,却前言“魏赤乌”,后云“孙皓”,莫衷一是。这些矛盾也见于《益州名画录》、《太平御览》卷七五一引《历代名画记》、《宣和画谱》卷五曹不兴传,说明混乱不是在《历代名画记》传播过程中产生的,而是与张彦远所用原始文献有很大关系。故事也许不止一个版本,如《益州名画录》又说青溪见龙是在赤乌元年(238),虽然《建康实录》说这条人工渠开凿于赤乌四年(241),2[唐]许嵩,《建康实录》卷二《太祖下》,张忱石点校,中华书局,1986年,第49 页。但南唐尉迟偓《金陵六朝记》记载的时间居然与《益州名画录》相同,3[明]陈禹谟,《骈志》卷一〇引尉迟偓《金陵六朝记》,上海古籍出版社,1992年,第285 页上。孰是孰非,不易断定。除了屈指可数的上述材料之外,几乎没有发现与故事有关的更早文献,仅是《贞观公私画史》著录曹不兴“《清溪侧坐赤龙盘赤龙图》两卷”,4[唐]裴孝源,《贞观公私画史》,于安澜编,《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第34 页。勉强算作一例旁证。不过,研究故事最困难的地方,还是它的神异色彩,真假难辨,让人无从适应。

除此之外,六朝史上再也没有别的画龙祈雨记载,它再次被提到是在8世纪上半叶,5本文所指是开元十九年(731)冯绍正画龙祈雨事,相关内容见于《明皇杂录》卷下和《册府元龟》卷二六。而作为一种官方推行的制度则要等到10世纪末。6宋朝官方数次向全国颁布《画龙祈雨法》,仪式皆有模板。其中咸平二年(999)颁诏是按“唐李邕《雩祀五龙堂祈雨之法》”进行,但景德三年(1006)颁布的《画龙祈雨法》和干道四年(1168)下发的《祈雪雨法》又似按“张僧繇画盘龙样”执行,可见传统悠久。参见刘琳等校点,《宋会要辑稿》第2 册,上海古籍出版社,2014年,第951 页下、561 页上;[元]脱脱,《宋史》卷一〇二《礼志五》,中华书局,1977年,第2500—2501 页。无论从哪一个时间点向前回溯,都是一段漫长的历史空白。同时,汉代还有个“土龙致雨”的传统。在鲁惟一[Michael Loewe]的眼里,“土龙”与“画龙”的区别仅在于媒介,但问题是,如果前者有效,那么后者还有什么存在必要呢?非常遗憾,鲁惟一搜集到了丰富的汉代祈雨文献,甚至《金枝》[The Golden Bough]里的日本求雨风俗,也没提到曹不兴画龙,恐怕还是对故事的来源、性质心存疑虑吧。这导致他虽然意识到基于五行学说的《春秋繁露·求雨篇》(以下简称《求雨篇》)可能是几个世纪后被“误置”进《春秋繁露》的,7Loewe,Michael.“The Cult of the Dragon and the Invocation for Rain.” Chinese Ideas about Nature and Society:Studies in Honor of Derk Bodde,Hong Kong University Press,1987,pp.195-213.但不能说明这套祈雨仪式中为什么会出现青、赤、黄、白、黑五种不同颜色的龙,还要再另外取土造龙。相较而言,桂思卓[Sarah A.Queen]的看法要直接得多。她认为《求雨篇》包括两段互不兼容的文字,五行宇宙论框架下的祈雨文字存在着严重的可信度问题,而土龙求雨的那段才符合董仲舒同时代人对董仲舒实践的记录。8[美]桂思卓,《从编年史到经典:董仲舒的春秋诠释学》,朱腾译,中国政法大学出版社,2010年,第122—126 页。两位学者的质疑很难从正面回答,症结还是在于同时期文献材料的缺乏。这个问题同样存在于曹不兴画青溪赤龙故事,它也不见于同时期历史文献,且更加难以捉摸。可是,如果我们将零散的材料并置起来,就会发现曹不兴画青溪赤龙故事恰巧处在汉代“土龙致雨”和唐宋“画龙祈雨”的中间,传说与史实的关系究竟如何,“土龙”与“画龙”的关系究竟如何,那条青溪赤龙就成了打通历史脉络的关键所在。

一 神龙抑或妖孽

《历代名画记》说陆探微“取不兴龙置水上”时在“宋朝”,黄休复《益州名画录》孔嵩传里则说成“宋文帝时”(424—453 在位)。需要强调一点,黄休复在孔嵩传里突然插入曹不兴画龙,是为了说明孔嵩、黄筌、黄居寀等人画龙宗师孙位,孙位又学自顾恺之、曹不兴,画龙之术自古流传有序,而非谢赫所云“弗兴之笔,代不复传”。9[宋]黄休复,《益州名画录》,秦岭云点校,人民美术出版社,1964年,第41—42 页。黄氏敢于推翻旧说,当是看到了比《历代名画记》更早或更全的史料。因此,他对于曹不兴画龙的记载就很不一样,不仅加了自注,还收录一篇孙权画赞,后者交代了曹不兴画龙的起因,具有很高的研究价值:

魏赤乌元年冬十月(原注:赤乌是吴太祖年号,非魏武帝),武帝游青溪,见一赤龙,自天而下,凌波而行,遂命弗兴图之。武帝赞曰:“赤乌孟冬,不时见龙。青溪深涧,奋鬣来空。有道则吉,无德则凶。匪兼云雨,靡带雷风。弗兴画毕,未赞奇工。我因披阅,蕴隆忡忡。”至宋文帝时,累月亢旱,祈祷无应,乃取弗兴画龙置于水上,应时蓄水成雾,经旬霶霈。其所画流落人间,至今相传。10同注9。

画赞的大意是赤乌元年孙权对青溪赤龙的造访,感到吉凶莫测。吴大帝心神不定的原因是来自龙的两面性:它既可能是预示嘉祥的神龙,也可能是预示不祥的妖孽,后一种情况在《汉书·五行志》又被称之为“龙蛇之孽”。离青溪赤龙最近的一次“龙蛇之孽”发生在太和七年(233)春正月甲申,一条青龙见于洛阳东南方向的郏之摩陂井中,引得魏明帝带领群臣亲往临观,并由此改元青龙,以示新纪元的开启。11[晋]陈寿,《三国志》卷三《明帝纪》,[宋]裴松之注,中华书局,1959年,第99 页。当时目睹异象的两位随行官员激动地说摩陂龙的颜色及现身时间、地点均合五行之理,属于“应节合义”,国之“嘉祯”。12[唐]徐坚,《初学记》卷三〇魏缪袭《青龙赋》,中华书局,1962年,第740 页;[唐]欧阳询,《艺文类聚》卷九八魏刘劭《龙瑞赋》,汪绍楹校,上海古籍出版社,1982年,第1705 页。但《宋书》对此却有两种截然相反的评价:摩陂井龙在《符瑞志》里被尊为祥瑞,13[南朝梁]沈约,《宋书》卷二八《符瑞志中》,中华书局,1974年,第797 页。而在《五行志》里则被视作“龙蛇之孽”。14《宋书》卷三四《五行志五》,第1000—1001 页。前一种看法无疑沿袭更早的曹魏国史,后一种看法则来自较晚的干宝(约282—351)。《宋书》两说并采看似抵牾,其实留有伏笔。在太康五年(284)正月癸卯发生的“青龙见武库井”事件后,沈约附上按语:“龙为休瑞,而屈于井中,前史言之已祥。但兆幽微,非可臆断,故《五行》《符瑞》两存之。”15同注14,第1002 页。与摩陂现龙一样,武库现龙事件也并存《符瑞志》与《五行志》。也就是说,对于曹魏政权来讲,龙厄井中隐喻人主即将遭受厄运,但对于新势力司马氏而言,则意味着崛起的良机;而在学者眼里,历史就是在此消彼长中,沿着五德终始的次序循环,祥与不详只限定于当事人双方而已。

赤乌元年的青溪赤龙与上述案例相类却更加凶险:它既可能是王者用五行必时,顺天承命的吉兆;也可能是王者失五行,天命将殛之的凶兆,而孟冬之际“不时”见龙,则加剧了后一种可能。《易传》中有一种说法:“冬龙见,天子亡社稷,大人应天命之符。”元熙元年(419)十二月二十四日,有“四黑龙登天”,晋太史令骆达便引这句话为宋晋禅代制造舆论,鼓吹宋将受水德而改旗易帜。16《宋书》卷二七《符瑞志上》,第785 页。推此即彼,那么冬天凭空冒出一条赤龙对当时吴国会有怎样的震动,我们就不难想象了。孙权好像自信满满:“有道则吉,无德则凶。”但他担心的是后一种情况,“无德”等于向世人宣布自己失去统治合法性,“蕴隆忡忡”掩饰的就是这种心理。还有,孙权在九年前曾因夏口、武昌两地并见黄龙,称帝并改元黄龙,以示土承火命;两月前孙权又刚刚在麒麟与赤乌两个符瑞中,坚持挑出后者作为新年号,可眼下赤龙突如其来,也会让他不知如何应对。17关于孙吴年号与符瑞的关系,参见魏斌,《孙吴年号与符瑞问题》,载《汉学研究》2009年第1 期,第31—55 页。无论如何,揭晓谜底都需要时间,孙权因无法预知结果而感到惶恐。至于《历代名画记》《太平御览》《宣和画谱》说青溪赤见龙在末帝孙皓时(264—280 在位),这个时间就更敏感了,咸熙二年(265)司马炎篡魏之前北方频繁上演的“龙见”事件,18据统计,自曹叡太和末至曹奂景元三年(262),不足三十年里魏国“龙见”十二次,特别是曹髦在位时“龙见”六次。参见[清]梁章钜,《三国志旁证》,杨耀坤校订,福建人民出版社,2000年,第143—144 页。一定也会让南方新统治者心惊胆战吧。

《宋书·符瑞志》在摩陂井龙事件末尾还有一句:“既而诏画工图写,龙潜而不见。”19同注13,第797 页。孙权见青溪赤龙后,亦“遂命弗兴图之”,说明画工赴现场描摹、案验祥瑞是汉魏制度,传说反映了史实。但非常奇怪,孙权似乎不认为曹不兴的青溪龙有何妙处可言,反而看了倍感闷热,感受与画家其时地位颇不相称。从《吴录》引文来看,曹不兴善画,在吴有“八绝”之誉;而从后来陆探微、张僧繇惊叹曹不兴所画青溪赤龙的态度来看,时人对画家评价亦不致如此悬殊。再就文体来讲,孙权画赞立意不明,欲言又止,赤龙则褒贬未分,模棱两可,不合赞体。20赞体初有三义:飏言明事、嗟叹助辞和托赞褒贬,后意专褒美,如刘师培言:“赞之一体,三代时本与颂殊途;至东汉以后,界囿渐泯……逮及后世,以赞为赞美之义,遂与古训相乖。”(刘师培,《中国中古文学史讲义》,凤凰出版社,2011年,第226 页)则东汉以后赞体意专称美,与颂体不别。所以,赞文原先也许不止十二句,先抑后扬,在传写过程中脱去了转折之意,否则皇帝既称乏善可陈,又坚持披阅留赞,就多此一举了。《历代名画记》《太平御览》说曹不兴将所画青溪龙献给孙皓,孙皓又将画送进秘府,尤其《宣和画谱》还说孙皓“赏激珍藏之”。众所周知,孙吴政权历好符瑞,孙权肇始,孙亮继之,21崔豹《古今注·杂注第七》:“孙亮作瑠璃屏风,镂作瑞应图,凡一百二十种。”参见[晋]崔豹,《〈古今注〉校笺》,牟华林注,线装书局,2015年,第192 页。至孙皓尤甚。天玺元年(276)《禅国山碑》宣称孙皓即位后八十多种祥瑞横空出世,次数竟达“至一千二百八十有一”,22[清]王昶,《金石萃编》卷二四《吴禅国山碑》王昶跋,《历代碑志丛书》第4 册,江苏古籍出版社,第429 页。还不包括那些不在图谱里的、无法统计的祥瑞,这便是曹不兴画龙故事中孙权与孙皓二人被张冠李戴的缘故。不过,这倒说明那时的青溪赤龙是作为祥瑞而非精怪被归入秘府档案的,这点也能看出《益州名画录》中孙权的青溪龙画赞不是全本,最关键的颂词部分丢失了。

完整的青溪赤龙画赞应当像永建二年(127)《麟凤图赞》和青龙元年(233)缪袭的《神芝赞》一样,主题是歌颂帝德,特别是前者的赞词附在麒麟与凤凰下方,为研究青溪赤龙图像与画赞关系提供难得参照。23《麟凤图赞》见于米芾《画史》(于安澜,《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第212 页)、赵明诚《金石录》卷一四《汉麟凤赞并记》(中华书局,1991年,第328—329 页)、洪适《隶释》卷一六《麒麟凤凰碑》(中华书局,1985年,第169 页下—170 页上)、《隶续》卷五《山阳麟凤瑞像石》(同上,第348—351 页)。缪袭《神芝赞》见于《艺文类聚》卷九八,第1702—1703 页。按,两赞均为画赞,亦可见其时画赞之义。魏斌注意到图像在符瑞宣传过程中起到最直观的作用,将符瑞称为“视觉的政治”。24魏斌,《国山禅礼前夜》,载《文史》2013年第2 期,第86 页。毫无疑问,“视觉的政治”是正面的、积极的,所以青溪赤龙将按惯例被吴国官方舆论塑造成为国君应符受命的象征,这次也许模仿尧在河边“赤龙负图”来见的传说。25[日]安居香山、中村璋八,《纬书集成》中册,河北人民出版社,1994年,第592 页。按,赤龙作为祥瑞,比黄龙、青龙、白龙、黑龙少得多,《宋书·符瑞志》只有“赤龙感孕”和“赤龙负图”两例,两例又实为同一事。传说还有一个版本,赤龙从河中负图而出,最初的受图者是尧母庆都,然后风雨骤然而至,尧由此感生,长大后,庆都再将图授予尧。26同注25,第764 页。只要从孙吴政权与符瑞的关系角度去揣摩青溪赤龙画赞,读者就会明白赞词中“匪兼云雨,靡带雷风”是表象,“未见奇功”则是反衬,而最终青溪赤龙会用一场及时雨来完成叙事翻转。从孙盛批评孙权“伪设符命,求福妖邪”来分析,27《三国志》卷四七《吴主传》,第1149 页。或孙皓对曹不兴献图“赏激珍藏之”的态度来判断,历史上缺失的一环是不难猜到的。附带一句,赤乌十一年(248)太初宫成,正殿曰神龙殿,宝鼎二年(267)昭明宫在它的东边落成,孙皓给正殿起名叫赤乌殿。“赤乌”的来历不必多言,那么之前的“神龙”又是纪念什么事件呢?有趣的是,在本文后面出示的一幅六朝时期祥瑞图中,“神龙”作赤龙的模样。

二 “画龙致雨”的原理

但真正用“青溪赤龙”来祈雨是在宋文帝时代。《太平御览》的引文“至宋朝陆探微见画,叹其妙,因至清溪,复见其龙”,28[宋]李昉等编,《太平御览》卷七五一,中华书局,1960年,第 3333 页。意指赤龙两百年后重现青溪。“龙见”时隔百年同一地点,并不稀罕,如建初五年(80)“有八黄龙见于泉陵”,29[南朝宋]范晔,《后汉书》卷三《章帝纪》,中华书局,1965年,第141 页。之后永安六年(263)四月黄龙重游故地。《宋书·符瑞志》记载元嘉年间(424—453)约二百五十次祥瑞,其中“龙见”六次——元嘉二十五年更是连续四次,分别是青龙、黄龙和黑龙。这份记录肯定不全,元嘉二十四年(447)七月刘义恭上《嘉禾甘露颂》,为了彰显文帝王者有德,登基以来休符不断,称颂嘉禾、甘露再至之前有一段铺垫:“若乃凤仪西郊,龙见东邑,海酋献改缁之羽,河祗开俟清之源。”30《宋书》卷二九《符瑞志下》,中华书局,1974年,第830 页。文中“凤仪西郊”是指元嘉十四年凤凰见于都下;“海酋献改缁之羽”当指海外诸国献白雉之类,元嘉时期有多国来献方物,只是难以考实具体所指;31《宋书·符瑞志下》载元嘉时期白雉五见,均在境内。按,“海酋献改缁之羽”当比附周公摄政时、汉平帝元始元年(1)越裳国献白雉事,以及建武十三年(37)、元和元年(84)日南郡徼外蛮夷献白雉诸事,故义熙十三年(417)《进宋公爵为王诏》云:“灵祥炳焕,不可胜纪,岂伊素雉远至,嘉禾近归而已哉!”(《宋书》卷二《武帝纪中》,第43 页)元嘉二十四年鲍照《河清颂》亦云“禾雉兴让”“世匹周室,基永汉家”(钱仲联,《鲍参军集注》,上海古籍出版社,2005年,第95、98 页),则知刘宋自比汉家,则义熙、元嘉年间曾有海外献白雉事。“河祗开俟清之源”则指元嘉二十四年二月“河水清”。以上三例均可稽考,唯“龙见东邑”与史无征,而青溪恰恰紧邻建康城东城墙。又,元嘉三十年(453)刘义恭上表劝刘骏即位,说天命已具,征兆已显:“抱拜兆于压璧,赤龙表于霄征。”32《宋书》卷六一《江夏文献王义恭传》,第1646 页。则似乎元嘉末年赤龙再次现身,但《宋书·符瑞志》也没有记载。必须指出,刘裕代晋前,便大肆散播自己是“刘氏之胤”“汉家苗裔”的言论,而传闻刘邦由“赤龙感女媪”33[汉]司马迁,《史记》卷八《高祖本纪》,中华书局,1959年,第342 页。而生,如同尧感生一样;刘秀即位前也声称“昨夜梦乘赤龙上天”,34《后汉书》卷一七《冯异传》,第645 页。向周围人暗示自己是汉帝国的法定继承人,所以刘宋虽以水德自居,但青溪赤龙仍具有特殊意义。

刘宋时期的祥瑞迭出也反映到同时期的艺术创作。庾元威说宗炳“造画瑞应图,千古卓绝”,35[唐]张彦远,《法书要录》卷二《梁庾元威论书》,范祥雍点校,人民美术出版社,2016年,第60 页。是最明显的例子。我们很难理解这位著名的隐士为什么会热衷此类题材,但根据庾氏称呼他为“宋中庶宗炳”,可知画家曾担任太子中庶子一职,时在元嘉。36《宋书》卷九三《戴颙传》云:“太祖元嘉二年,诏曰:‘新除通直散骑侍郎戴颙、太子舍人宗炳,并志讬丘园,自求衡荜,恬静之操,久而不渝。颙可国子博士,炳可通直散骑侍郎。’”(第2277 页)可知宗炳元嘉年间确曾应召出仕。古原宏伸认为宗炳所造“瑞应图”应是米芾所见刘季孙家的“宗少文一笔画”,因为按苏轼《书刘景文所藏宗少文一笔画》的描写,这幅唐人摹本画着连理树之类的吉祥图案。37[日]古原宏伸,《〈画史〉集注(二)》,载《台湾大学美术史研究集刊》2002年第13期,第105 页。黄伯思也见过这张画,说上面有“古题”——“宋武帝东征刘毅,道庐山隐士宗炳献一笔画一百事,帝赐以犀柄麈尾。”黄氏根据这段题跋,指出另一幅被唐代王叡定为唐诸王遗迹的《盘线图》,“与此本大同小异。所画物象,存者亦五十余种,匠意简古,笔势若出一手。然后知是画非唐人能为,王叡以为唐诸王画,误矣”。38[宋]黄伯思,《宋本东观余论》下卷《跋盘线图后》,中华书局,1988年,第37 页。黄氏的记录又正好揭示了宋代馆阁所藏一卷王叡《不绝笔画图》的来历。39[宋]王尧臣等编,《崇文总目》卷三,[清]钱东垣辑释,商务印书馆,1939年,第191 页;《宋史》卷二〇七《艺文志六》,第5292 页。这么看来,北宋时期还能见到宗炳《瑞应图》的三个摹本:刘季孙家的全本“宗少文一笔画”、残缺一半的《盘线图》和王叡的《不绝笔画图》,其中《盘线图》被黄伯思认为是六朝真迹。

黄伯思所录题跋与正史中屡次拒绝征召的宗炳形象大相径庭,却与庾元威说宗炳“造画瑞应图”呼应起来。又,王应麟说《西狭颂》碑侧的黄龙、白鹿、承露人、嘉禾、连理木,“乃知顾恺之、陆探微、宗处士辈,尚有其遗法”。40[宋]王应麟,《困学纪闻》,上海古籍出版社,2015年,第552 页;[宋]邵博:《邵氏闻见后录》卷二七,中华书局,1983年,第214 页。古原宏伸注意到王应麟的话,但没有指出话转引自更早的邵博之口。那么,宋人依据什么将汉代摩崖上的《五瑞图》与陆探微、宗炳联系起来的呢?若考虑到其时流传着“宗少文一笔画”及其多个摹本,加上《历代名画记》云:“其后陆探微亦作一笔画,连绵不断。”41同注1,第43 页。庾元威云:“近代陆绥,足称画圣,所闻谈者,一笔之外,仅可蝉雀。”42按,此处“陆绥”恐为陆探微之误。“一笔之外”是指陆探微“一笔画”,“仅可蝉雀”则是说陆探微画过《蝉雀图》。又,从庾元威后云“顾长康称为三绝”分析,他分明将“陆顾”视作晋宋画家冠冕,但历史上与顾恺之齐肩的陆姓画家,仅陆探微一人而已。可知宗炳与陆探微都善“一笔画”,并且这种图式曾用于祥瑞题材。宋人很可能就是以六朝文献和六朝画摹本来推断的。张彦远说陆探微“一笔画”源自张芝“一笔书”,庾元威则称“张芝始作一笔飞白书”。43同注35,第59 页。从日本京都毗沙门堂藏萧子良《篆隶文体》旧钞本可知,“一笔书”或“一笔飞白书”就是笔画中间留白、四周轮廓相连的一串“空心字”(图1),就像苏轼说“宗少文一笔画”那样,如回纹锦般连绵不断。看来,陆探微或陆绥也曾造作一种类似于二方连续的瑞应图谱。《贞观公私画史》著录陆探微一卷《高丽赭白马图》,则属于独幅祥瑞图。44颜延之在《赭白马赋》中将这匹马比作圣王时代的神马。参见《文选》卷一四,人民文学出版社,2008年,第214—218 页。这就解释了青溪再次见龙时为什么陆探微会在场,故事还是反映了古代的祥瑞案验制度,按例画工是现场记录者。又,陆探微画《高丽赭白马图》当与颜延之作《赭白马赋》同时,后者写于元嘉十八年(441)。在曹不兴画龙故事的诸个版本中,或言“宋朝陆探微”,或言“宋文帝时”,它们并不矛盾。

图1 萧子良《篆隶文体》“一笔书”例字

至于陆探微向曹不兴的青溪龙求雨,也不是突发奇想。在《论衡·乱龙篇》里,王充竭力为董仲舒的“土龙致雨”理论辩解,对其中一个疑问:“楚叶公好龙,墙壁盘盂皆画龙。必以象类为若真是,则叶公之国常有雨也。”他回答道:

楚叶公好龙,墙壁盂樽皆画龙象,真龙闻而下之。夫龙与云雨同气,故能感动,以类相从。叶公以为画致真龙,今独何以不能致云雨?45黄晖,《论衡校释》,中华书局,1990年,第698—699 页。

显然,王充相信叶公好龙故事的真实性,并认为既然画龙可以引来真龙,而真龙又能感应云雨,那么“叶公之国常有雨”顺理成章。我们不知道王充的自问自答是否暗示了1世纪已经出现画龙祈雨,但此番言论正好提前为陆探微用青溪龙祈雨的行为做出解释。既然《论衡》说“画龙”“真龙”均可致雨,回过头来再看《尚书故实》里的一段话:“陈朝谢赫善画,尝阅秘阁,叹服曹不兴所画龙首,以为若见真龙。”46[唐]李绰,《尚书故实》,商务印书馆,1936年,第9 页。那么,谢赫为什么会将曹不兴所画之龙比作真龙,就很耐人寻味了。

看起来都是基于“同类相感”的思维模式,但在致雨机制上青溪赤龙与土龙有本质区别。一些汉代学者相信“土龙致雨”始于商汤。47《淮南子·坠形训》“土龙致雨”高诱注:“汤遭旱,作土龙以象龙。云从龙,故致雨也。”(刘文典,《淮南鸿烈集解》上册,冯逸、乔华点校,中华书局,1989年,第141 页)《初学记》卷二“土龙”条:“《淮南子》曰:‘土龙致雨。’许慎注曰:‘汤遭旱,作土龙,以象云从龙也。’”(同注12,第24 页)考古学证实在殷墟出土甲骨卜辞中,确有商王作土龙以祈雨的占卜记录,48裘锡圭,《说卜辞的焚巫尪与作土龙》,胡厚宣编,《甲骨文与殷商史》,上海古籍出版社,1983年,第21—35 页。但土龙本身不是祭祀的对象,而是祈雨工具之一,如“作龙”卜辞与焚巫的卜辞会写在同一块龟板之上,真正决定“降暵”或“令雨”的是管理自然与下国的主宰——“帝”。49陈梦家,《殷虚卜辞综述》,中华书局,1988年,第562—564 页。《春秋繁露》里亦是如此,《同类相动篇》将“以龙致雨”“起阴致雨”归结为“物故以类相召”的结果,并声称“致雨非神也”。50[清]苏舆,《春秋繁露义证》卷一三,钟哲点校,中华书局,1992年,第359—360页。也就是说,人们可以通过“抑阳助阴”“闭阳纵阴”等主观行为的干预,让具有阴性的龙去招来同样阴性的雨,土龙求雨的原理并不神秘。至于王充所坚信的“叶公之国常有雨”,亦同此理,“画龙”与“土龙”一样都是用来感应真龙的道具。

青溪赤龙则是另一回事。它是祥瑞,是传说中的地符,是王者德至渊泉、天命所归、人心所向的象征,51《宋书·符瑞志中》:“赤龙、《河图》者,地之符也。王者德至渊泉,则河出《龙图》。”(同注13,第796 页)而对于刘宋皇帝,意义更是非凡。实际上,《益州名画录》“至宋文帝时,累月亢旱,祈祷无应,乃取弗兴画龙置于水上”云云,已经透露“画龙”是在旧有手段统统失效的情况下才启用的,所谓“祈祷无应”自然包括汉代以来盛行的“土龙求雨”。尉迟偓《金陵六朝记》云:“是岁大旱,乃出龙祭之,则甘雨霶霈。”52同注3,第285 页上。就更明确了,青溪赤龙已不再是祈雨活动中的道具而是被祭祀的对象,它具有行云布雨的神力,神力持久并可以转移。因此,两百年后陆探微向它求助时,它依旧灵验;被张僧繇辗转图写在龙泉亭里,摹本的摹本还能表现出灵异。可是,关于青溪赤龙的一系列“感神通灵”故事被编入美术史时,叙事围绕画家展开,他们的光芒就逐步掩盖了青溪赤龙的神性。故事的主角其实是吉凶难测的青溪赤龙,配角则是狐疑不定的孙权,画家的工作只是记录形象而已。

三 青溪赤龙图的样式

《贞观公私画史》著录曹不兴《清溪侧坐赤龙盘赤龙图》两卷,按字面意,画卷分别载有青溪赤龙的两种式样:侧坐龙与盘龙。前一种式样见于敦煌佛爷庙湾唐代模印砖(图2)和史思明墓,亦见于敦煌文书P.3594《推伏龙法》与P.3602《宅内伏龙法》,可知这种蹲伏状的龙在唐代用来镇宅,53参见黄正建,《唐代的“坐龙”与“伏龙”》,载《中国文物报》2001年11月23日第7 版。其六朝时期的造型应该与此相类。盘龙,即蟠龙,一种姿态曲折的龙。盘龙形有一个明显特点:四爪分布于龙身两侧,犹如空中爬行一般;或者说,盘龙呈现出俯视状,与那些昂首迈步、四爪位于腹下、仿佛行走或蹲伏的龙,在视角上并不相同。最接近赤乌年的盘龙造型见于两件永安七年(264)的画像砖,一个铭文是“龙光照壁”(图3),另一个是“永安七年芮氏壁”(图4),报告还称与前者相同的风格也出现在赤乌十二年(249)朱然墓侧一块画像残砖,54参见吴大林,《安徽马鞍山朱然墓侧的东吴画像砖》,载《文物研究》1993年第8 辑。当是东吴时期流行图案。它们与沂南汉墓前室北壁东侧上的盘龙(图5)没有多大区别,也许曹不兴的青溪龙作此样式才会让孙权觉得平淡无奇。镇江东晋隆安二年(398)墓青龙画像砖(图6)是另一类盘龙,龙吻扁长,双角弯曲,颈曲有鬣,体躯颀长弯成C 形,仿佛从空中降下,似更符合青溪龙“自天而下”“奋鬣来空”的形象。

图2 敦煌佛爷庙湾唐代模印砖

图3 “龙光照壁”砖(左)

图4 “永安七年芮氏壁”砖(右)

图5 沂南汉墓前室北壁东段画像

图6 镇江东晋隆安二年墓青龙画像砖

又,《益州名画录》引述青溪赤龙故事前,云:“(孙)位宗顾恺之、曹弗兴行龙之笔。”55同注9,第41 页。说明曹不兴、顾恺之还画过行龙。黄休复的话可以通过《贞观公私画史》里著录的一卷顾恺之《行龙图》得到证实;也可以通过现代考古学加以佐证,藤井康隆便将六朝时期龙的造型分成“行走的龙”[走駆する龍]和“盘旋的龙”[旋回する龍]两类。56藤井康隆,《中国江南六朝の考古学研究》,六一书房,2014年,第155—158 页。距离顾恺之时代最近的行龙,见于南京迈皋桥万寿村永和四年(348)墓龙纹画像砖(图7)和邓县学庄画像砖(图8),丹阳胡桥宝山“羽人戏龙”(图9)长度接近两米,则属于大型行龙。这种造型的龙也被用于祈雨,如道教投龙仪,发现的最早实物在唐代,这一部分内容俟撰专文讨论。

图7 南京迈皋桥万寿村永和四年墓龙纹画像砖

图9 丹阳胡桥宝山南朝墓羽人戏龙砖拓片

青溪赤龙图的流传要归功于张僧繇。据说他起先对这张画并没有好印象,只是将它放大摹写在梁武帝龙泉亭墙上,但在一次雷震之后,壁画神秘消失,才改变了态度。57同注1,第161 页。这个故事仍然具有特定的历史背景,因为梁敬帝在禅位玺书中自称梁为“火德”。58[南朝陈]姚思廉,《陈书》卷《高祖纪上》,中华书局,1972年,第25 页。也许是见证了奇迹,张僧繇便开始留意起秘阁里的曹不兴原稿,笔下的龙也就具有了魔力。如画家为金陵安乐寺两条白龙点睛后,“须臾雷电破壁,两龙乘云腾去上天”;59同注1,第161 页。《渚宫故事》则说地点在江陵天皇寺,画家落笔之后,“雷雨晦冥,忽失龙,不知所在”。60[宋]黄希、黄鹤,《补注杜诗》卷三三,薛苍舒注,《景印文渊阁〈四库全书〉》第1069 册,台湾商务印书馆股份有限公司,1986年,第 615 页。画龙点睛的故事虽脍炙人口却过于离奇,研究价值反不及画家为昆山惠聚寺绘的二龙柱。乾宁(894—898)初,崔融在《题惠聚寺》诗序里说柱子上的龙“每因风雨夜,腾趠波涛”。61[宋]阮阅,《诗话总龟·前集》卷一六,周本淳校点,人民文学出版社,1987年,第184 页。至道三年(997)释辩端《慧聚寺圣迹记》则说:“每云阴天暝,则鳞甲皆润津津然及有浮萍者。”62[宋]范成大,《吴郡志》卷三五,陆振岳校点,江苏古籍出版社,1999年,第514 页。修辞都套用了青溪龙“蓄水成雾,经旬霶霈”的程式。张僧繇为惠聚寺所绘龙柱,亦见唐陆广微《吴地记》,晚唐诗僧齐己《谢徽上人见惠二龙障子以短歌酬之》诗里也提到了它:

我见苏州昆山金城中,金城柱上有二龙。老僧相传道是僧繇手,寻常入海共龙斗。又闻蜀国玉局观有孙遇迹,盘屈身长八十尺。游人争看不敢近,头觑寒泉万丈碧。近有五羊徽上人,闲工小笔得意新。画龙不夸头角及须鳞,只求筋骨与精神。徽上人,真艺者。惠我双龙不言价,等闲不敢将悬挂。恐是叶公好假龙,及见真龙却惊怕。63《全唐诗》卷八四七,中华书局,1999年,第9656 页。

齐己说徽上人的二龙图障好似张僧繇亲笔那般生动,就怕悬挂以后会招惹真龙下界。诗中固然有夸饰成分,倒也表明张僧繇为惠聚寺柱所绘为双龙,且名气不小,以致诗人借它抬高一下朋友的作品。《贞观公私画史》梁惠聚寺下云:“张僧繇画,在江陵。”64同注4,第41 页。恐即此龙柱。按,柱饰以龙含有“降雨厌火”之意,如山节藻棁、天花藻井、鸱尾龙吻之属。《论衡·谢短》说汉代建筑以“墙壁书画厌火丈夫”65同注45,第571 页。来辟火;《风俗通》则说“刻作荷菱”66《艺文类聚》卷六二引《风俗通》,第1122 页。以厌火。龙楹螭桷的设计原理亦与此相类,至少在唐人记载的祈雨灵异事件中,楹柱常常成为龙的藏身之所。67[宋]李昉等编,《太平广记》卷四一八《大业拾遗记·蔡玉》,中华书局,1961年,第3407 页;《太平广记》卷四二三《宣室志·法喜寺》,第3442—3443 页;《太平广记》卷四二五《北梦琐言·郭彦郎》,第3457 页。按,《南齐书》卷三八《萧赤斧附子颖胄传》:“建武中,荆州大风雨,龙入柏斋中,柱壁上有爪足处,刺史萧遥欣恐畏,不敢居之。”(中华书局,1972年,第671 页)暗示了六朝存在龙隐于柱的观念。

惠聚寺龙柱是否真的出自张僧繇之手已无法考证,但敦煌写本P.2683《瑞应图》是窥视张僧繇画风的一扇窗口。卷子大致作于6世纪晚期,被推定为顾野王的《符瑞图》。68陈槃,《古谶纬书录解题附录(二)》,载《中研院历史语言研究所集刊》1948年第17 本,第72—77 页。《中兴馆阁书目》说顾野王《瑞应图》是在魏晋时期孙氏、熊氏二人《瑞应图》基础上整理而成,内容起于三代,止于梁武帝大同年间(535—546)。69[宋]王应麟,《玉海》卷二〇〇《陈符瑞图》引《书目》,(京都)中文出版社,1977年,第3772—3773 页。该卷残存有二十二个图像,十一条龙列于手卷上部,其中八条行龙(图10)一字排开,造型几乎完全雷同,与南朝画像砖上的行龙非常类似,显示出稳定的传承关系。卷子里有“青龙”“黄龙”“白龙”“黑龙”四个题榜,左侧是它们的影像。“赤龙”二字没有单独标出,而“赤龙负图授帝尧”题记上方则空缺图像,但只要对照“河图”的题记,可知那条背负书卷、露出上半截的红色龙正是“赤龙”,右边的“神龙”则是它的全身像(图11)。尽管卷子本身残缺不全、编次失序、有目无图、重复题记且文字错脱,但里面记录了最早的、作为祥瑞的“五龙”形象;另有一条“黄龙”呈盘曲状,身下一泓碧水,下栏题赞:“四龙之长也,不洒池而渔,至渊泉,则黄龙游于池。”(图12)而相同的主题,在西狭颂《五瑞图》和武梁祠屋顶没有交代水面。根据《艺文类聚》卷九八《瑞应图》引文,可知P.2683《瑞应图》黄龙下方的题记不全,还漏掉黄龙“必待风雨而游乎青气之中”云云。70《艺文类聚》卷九八引《瑞应图》,第1703 页。也就是说,P.2683《瑞应图》中的黄色盘龙是对“游于池”与“待风雨”的图解,是一种新图式。

图10 敦煌写本P.2683《瑞应图》(局部)

图11 敦煌写本P.2683《瑞应图》“神龙”与“河图”(左)

图12 敦煌写本P.2683《瑞应图》“黄龙”(右)

四 “云雨”的表达

六朝时期“画龙祈雨”的图像并未消失殆尽,在传为顾恺之《洛神赋图》中,还保留了一段“云龙会”的场景(图13),画家借用云龙相会来隐喻发生在人神之间的云雨之情。可惜,辽博本的两段赋文“婉若游龙”与“轻云蔽月”却将该主题生硬地割裂成两个画面,失去画意。其实,该段画面对应的是六朝志怪小说《曹著传》中宫亭湖女神唱给男主人公曹著的歌词——“云龙会兮乐太和”,71参见拙文《顾恺之的〈庐山会图〉与六朝时期的宫亭湖神女传说》,载《美术与设计》2017年第4 期,第53 页。歌用双关手法暗示男欢女爱,而画面同样如此。换言之,这段画面表现的是一场具有双重含义的雨景。

图13 辽博本《洛神赋图》“云龙会”

这是一种非常古老的文化传统。《求雨篇》的土龙求雨末尾提到了“夫妇偶处”,72同注50,第437 页。最早的解释见于《佩文韵府》里的一条古注:“祷雨而偶处,取阴阳和之义。”73[清]张玉书等,《佩文韵府》卷三六“偶处”条,上海古籍书店,1983年,第1635 页上。卜德[Derk Bodde]推测注释出自明人吴廷举《繁露节解》或元人吴鹏举《春秋繁露节解》。74Bodde,Derk.“Sexual Sympathetic Magic in Han China.” History of Religions,vol.3,no.2,1964,pp.292—299.但这种观念由来已久,日本永观二年(984)成书的《医心方》中保存了中土佚书《洞玄子》,里面说道男女交媾应为“春甲乙,夏丙丁,秋庚辛,冬壬癸”,75[日]丹波康赖,《医心方》卷二八,人民卫生出版社,1955年,第651 页。有意思的是,这个时间恰好就是《求雨篇》《神农求雨书》中举行求雨仪式的日子。

这种祈雨方式在南北朝时期仍然存在。正始元年(504)北魏宣武帝因旱循案旧典,祗行六事,其中便有“男女怨旷,务令媾会”。76[北齐]魏收,《魏书》卷八《世宗纪》,中华书局,1974年,第197 页。大同五年(539)梁武帝颁布祈雨七事,亦有“命会男女,恤怨旷”。77[唐]魏徵,《隋书》卷七《礼仪志二》,中华书局,1973年,第125 页。关于《洛神赋图》“云龙会”的主题,有不少人类学、民俗学方面的佐证材料可以充分揭示,78宋兆麟,《生育神与性巫术研究》,文物出版社,1990年,第174—178 页;萧兵,《楚辞的文化破译:一个微宏观互渗的研究》,湖北人民出版社,1991年,第234—240页;萧兵、叶舒宪,《老子的文化解读:性与神话学之研究》,湖北人民出版社,1994年,第727—734 页。而《太平经钞》的一段话:“天若守贞,即时雨不降;地若守贞,即万物不生。”79《道藏》第24 册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,第320 页中。表明该段画面还与当时道教思想有关。再补充一点,这条奔向云端的飞龙是将汉代瑞图里的“黄龙”顺时针旋转90 度,相同做法也见于西狭颂《五瑞图》,但《洛神赋图》在龙的运动前方配上了祥云,云雨的意象更加显著。这是六朝“画龙祈雨”的残影,混在了同时期的故事画之中。

曹不兴、张僧繇画龙的故事对于唐人的视觉心理影响极深,以至于在他们眼里,凡善此道者一定被认为得到曹、张二人真传,而这些人笔下的龙也总是和云雨有关。贞元十九年(803)李绅在长洲令厅北庑见到一铺六蛟龙,说它们“每飞雨度牖,疏云殷空,鳞鲜耀阴,顾壁疑拔”。壁画作者不明,诗人认为他摹写了曹不兴、张僧繇的旧稿,水平不逊于前辈,故在旁撰文铭记。真实描写画面的是以下几句:

元素异鳞,状殊质怪,骧首拖尾,似随风雷,乘栌薄楣,若轶云雨,燕雀惧栖其上,蝼蚁罔缘其侧。目视光射,莹无流尘。伸盘逶迤,如护榱栋。80[宋]姚铉编,《唐文粹》卷七七李绅《苏州画龙记》,浙江人民出版社,1986年,第9 页。

“乘栌薄楣,若轶云雨”,是说壁画上方的斗拱和门楣绘有云气,蛟龙仿佛上下奔腾行雨;“伸盘逶迤,如护榱栋”,是说建筑上的蛟龙和云气图案对木构件具有保护作用,即“降雨厌火”之意;“元素异鳞,状殊质怪,骧首拖尾,似随风雷”,则让我们想到《洛神赋图》的“六龙云车”段落(图14)。《洛神赋》的原话是:“六龙俨其齐首,载云车之容裔。”李善注引《春秋命历序》曰:“人皇乘云车,出谷口。”81《文选》卷一九《洛神赋》,第291 页。《艺文类聚》卷七一引《春秋命历序》曰:“人皇九头,驾六提羽,乘云车,使风雨。”82《艺文类聚》卷七一,第1235 页。可知《洛神赋图》作者在图解文本的时候,参考了更早的祈雨图像。

图14 辽博本《洛神赋图》“六龙云车”(上)

该图像系统可以上溯到汉画中那些由蛟龙所牵引的螺旋状云纹车辆、坐在里面的雨师、河伯之类气象诸神;83李锦山,《考古资料反映的农业气象及雷雨诸神崇拜:兼论古代的析雨巫术》,载《农业考古》1995年第3期,第224—241页;崔华、牛耕,《从汉画中的水旱神画像看我国汉代的祈雨风俗》,载《中原文物》1996年第3 期,第9 页;王子今,《汉代神车画像》,载《陕西历史博物馆馆刊》1996年第3 辑,第20—27 页。下探则见于麦积山石窟第127窟、莫高窟壁西魏至隋代诸窟流行的“龙车凤辇图”,84参见[日]田中知佐子,《敦煌莫高窟“龙车凤辇图”源考》,李茹译,载《敦煌学辑刊》2009年第2 期。田中知佐子找到了这套谱系的类型学特征,但没有指出它与祈雨相关。在那些描写神灵巡天和帝王出游的秦汉辞赋里,主人公总是坐着六或四条蛟龙骏马拉的云车,蚩尤开道,雷公、云师、雨师、风伯等众神则在傍警跸、洒道清尘。85仙人周历天地见于《楚辞·远游》;黄帝出巡见于《韩非子·十过》;天帝太一巡游九宫见于黄香《九宫赋》;帝王出游见于班固《东都赋》、张衡《甘泉赋》等等。除此之外,如《淮南子·原道》里的“大丈夫”、蔡邕的《祖饯祝文》里的出行者两边,均有雨师、风伯身影。曹植描写陪伴洛神的“屏翳”“川后”“冯夷”“女娲”等风雨诸神,以及云车两旁的“文鱼”“鲸鲵”“水禽”等水族,也无一不是在烘托女神降临时雷动电发、驰风骋雨的场景。为了更好说明这种图像的功能,本文还需要补充较晚三例,第一,“六龙云车”也见于隋代潼关税村壁画墓出土的石棺左帮(图15),只是“六龙”变成四龙,车中人戴通天冠,扈从为男性;右帮则是四虎驾车,车中人作贵妇装,扈从均为女性(图16),调和阴阳的意义十分明显。第二,这个图像在贞观十七年(643)的长乐公主李丽质墓道两壁展露新变化,原来位置上的驾龙被马代替(图17)。此外,根据西壁云车内着冠男性推知,与之对应的东壁云车里的主尊当是女性,尽管这块粉壁脱落严重。第三,道藏本《太平经》中《乘云驾龙图》(图18)也属于该图像系统,明显保留了《洛神赋图》“六龙云车”的图式,“六龙”成了五龙,右侧题跋“龙以五色装饰”,则五龙当为青、赤、黄、白、黑五色,只是图像所据原本不得而知。无论是所谓的“龙车凤辇图”,还是“云中车马”,过去的研究将它们归于佛教或道教,或佛道融合的思想,但事实上这些图像无非表达阴阳合气、化生万物的思想,而“阴阳和”与“云雨至”又互为条件、互为因果,如《春秋元命包》曰:“阴阳和而为雨。”又曰:“和而为雨,雨固阴阳之和气也。”86同注25,第606、655 页。《太平经》反复提到“风调雨顺”是从阴阳和合到万物生养之间的过渡环节,即“元气自然乐,则合共生天地,悦则阴阳和合,风雨调。风雨调,则共生万二千物”。87王明,《太平经合校》,中华书局,1960年,第647—648 页。同时,“阴阳合乐”也可具体为男女交媾,过程同样是“致时雨令地化生”,88同注87,第39 页。结果则是“阴阳合,乘龙去”。89《大正新修大藏经》,佛陀教育基金会,1990年,第152、545—546 页。姜生曾讨论过阴阳合气在汉墓壁画中的思想结构与功能指向,认为“通过引导魂魄即阴阳两大生命要素的再度媾合,实现死者的不死化,所谓‘有终而死,有始而生’,正是汉墓的信仰逻辑”。90姜生,《汉墓龙虎交媾图考:〈参同契〉和丹田说在汉代的形成》,载《历史研究》2016年第4 期,第24 页。现在看来,这个观点也适用于那些“龙车凤辇图”或“云中车马”,它们都属于古代“画龙祈雨”文化,只是龙的角色被单一解读成为墓主人升仙时所乘交通工具,它的“兴云致雨,调和阴阳之气”功能就被忽视了。

图15 陕西潼关税村隋代壁画墓石棺左帮线刻摹本(中)

图16 陕西潼关税村隋代壁画墓石棺右帮线刻摹本(下)

图17 唐长乐公主墓云中车马图(局部)

图18 道藏本《太平经》卷九九《乘云驾龙图》

又,在辽博本《洛神赋图》“六龙云车”的上方,一条盘龙从天而降(图19),向上翻腾的身躯在故宫本中被隐去。没有赋文能够对应这位不速之客,表明文本并非画家组织画面时的唯一依据,将一些现成的图像传移模写进画面,也是常用的创作手法,如这条盘龙简直就是敦煌写本P.2683《瑞应图》“黄龙”的镜像。又,《洛神赋》中的盘龙造型在北方也非常流行,如吉林集安高句丽时代五盔坟四号墓顶,91吉林省文物工作队,《吉林集安五盔坟四号墓》,《考古学报》1984年第1 期,第121—136 页。一条龙躯体向上翻腾,团住,向前伸出一爪(图20),与前者好像孪生一对。成对盘龙则见于邓县学庄画像砖墓(图21),也见于拱梁两端和碑额两侧,如梁普通七年(526)萧宏墓碑(图22)。

图19 辽博本《洛神赋图》“盘龙”

图20 吉林集安五盔坟四号墓墓顶石壁画线描图

图21 邓县彩色画像砖墓双龙画像砖

图22 梁普通七年萧宏墓碑顶部拓片

五盔坟四号墓四壁设置了青龙、白虎、朱雀、玄武图像,它们与墓顶盘龙模拟了《淮南子·天文训》中的一种五分式的宇宙系统,这套系统由东方苍龙、南方朱鸟、中央黄龙、西方白虎、北方玄武“五兽”共同组成。92同注47,第79—129 页。在中央黄龙缺席的时候,五行之“中”会以日月和流云代替,表示阴阳两极、阴阳交泰,如西安交通大学西汉壁画墓墓顶;或者是河伯、雷神、风伯之属,如南阳市王庄汉画像石墓墓顶等等,所以,呈现在同样位置的黄龙应具有相同功能。93参见庄蕙芷,《五行之“中”:试析汉画里对“中央”图像的表现》,载《早期中国史研究》2018年第1 期,第163—198 页。从五盔坟五号墓墓顶上的龙虎相交图分析,94杨泓,《高句丽壁画石墓》,载《文物参考资料》1958年第4 期,第18 页,图5;吉林省博物馆,《吉林辑安五盔坟四号和五号墓清理略记》,载《考古》1964年第2 期,第59—66 页。我们推测五盔坟四号墓顶独幅盘龙,包括所谓“四神冢”天井盖石、95[日]池内宏、梅原末治,《通沟》卷下,日满文化协会,1940年,图版91。遇贤里大墓(江西大墓)天井盖石上的独幅盘龙,96[日]关野贞,《朝鲜古迹图谱》第2 册,朝鲜总督府,1915年,图版620。仍然寓意着阴阳和合。1984年的发掘报告指出五盔坟四号墓的绘画作风与河南邓县彩色画像砖墓绘画风格极为相似,“如四号墓藻井北面的第二重顶石石侧石所绘的击腰鼓的伎乐天人姿态、身段、衣纹完全一样,甚至所配置的流云亦相同;弹琴伎乐天人所戴的莲花冠,也是从晋代以后开始有之”。97吉林省文物工作队,《吉林集安五盔坟四号墓》,载《考古学报》1984年第1 期,第134 页。实际上,除了人物和服饰之外,布满屋壁、梁枋与天井的盘龙也能追溯到晋代。《晋书·刘毅传》说:“初,桓玄于南州起斋,悉画盘龙于其上,号为盘龙斋。毅小字盘龙,至是,遂居之。”98[唐]房玄龄等,《晋书》卷八五《刘毅传》,中华书局,1974年,第2207 页。看来高句丽时代墓葬玄室图像与那些朝鲜古坟里发现的两晋、特别是东晋时期纪念砖不无联系。99[日]榧本龟次郎、野守健,《昭和七年度古迹调查报告》第1 册“附录《乐浪·带方郡时代纪年铭塼集录》”,朝鲜总督府,1933年,第2—7 页。另外,《晋征祥说》提到桓玄屋壁所画之龙为“黄盘龙”,100《太平御览》卷一八五引《晋征祥说》,第897 页。这又让人想到P.2683《瑞应图》中的“黄龙”了。

五 新罗的“画龙祈雨”

对于“画龙祈雨”在北朝的传播,几乎没有人知道,虽然有足够多的北朝考古资料证明北朝的绘画艺术受到了南朝艺术的影响,101宿白,《北朝造型艺术中人物形象的变化》,王朝闻等编,《中国古佛雕》,觉风佛教艺术文化基金会,1989年,第219—223 页;杨泓,《美术考古半世纪》,文物出版社,1997年,第221—235 页。如本文前面提到的“龙凤车辇”壁画和盘龙形象。唯张彦远说北齐杨子华“图龙于素,舒卷辄云气萦集”,102同注1,第169—170 页。留下一条线索,因为与画龙祈雨有关的所有故事里几乎都充斥着这类话语,它们就像祈雨仪式之前的开场白一般。张彦远还说道:“田僧亮、杨子华、杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔、孙尚子、阎立德、阎立本,并祖述顾、陆、僧繇。”103同注1,第40 页。这说明张僧繇画风传到了北齐,而北齐“画圣”杨子华画龙有云气缭绕之感,是南朝“画龙祈雨”的遗风。

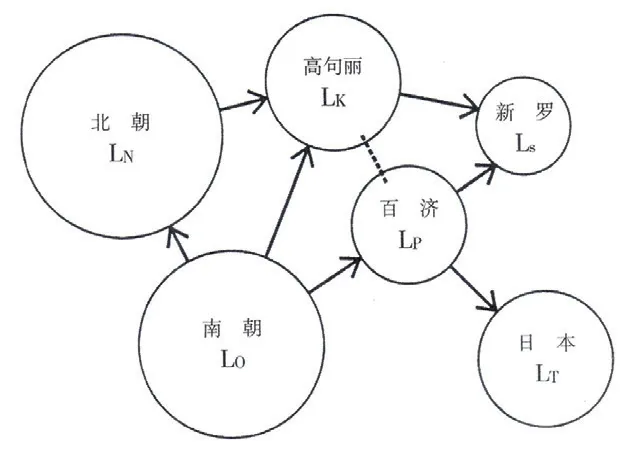

尽管本土极度缺乏画龙祈雨记录,但在《三国史记》里仍然保留了一条新罗真平王五十年(628)的珍贵史料——“夏大旱,移市,画龙祈雨”,104金富轼,《三国史记》卷四,近泽书店,1941年,第48 页。从而补上祈雨文化传播链上的缺口。这条祈雨记录有些突兀,过去新罗国应对旱情大多采用“录

囚”“祷祀祖庙及名山”等方式,包括真平王七年(585)亦是遵循旧例,这表示“画龙祈雨”是一种新尝试,传入的时间并不长,极可能通过西邻百济间接传自南朝。事实上,普通二年(521)新罗第一次朝贡梁朝,就是随百济使臣一起而来,百济在南朝与新罗文化传播中的桥梁角色,由此可见一斑。百济与南朝的联系非同一般,《周书》称其“解阴阳五行”,“用宋元嘉历”。105[唐]令狐德棻等,《周书》卷四九《百济传》,中华书局,1971年,第887 页。《南史》还记载了大同七年(542)百济国使不远万里来到建康、重金向萧子云求购书法的趣事,从前者口中得知,后者书迹早已远播海外了。106[唐]李延寿《南史》卷四二《齐高帝诸子传上》,中华书局,1975年,第1075 页。又,百济在中大通六年(534)和大同七年(541),“累遣使献方物。并请《涅盘》等经义、《毛诗》博士,并工匠、画师等,敕并给之”。107[唐]姚思廉,《梁书》卷五四《百济传》,中华书局,1973年,第805 页。《三国史记》则说百济圣王十九年——即大同七年,梁朝画师来到了朝鲜半岛。关于百济与梁朝之间的美术传承,从公州宋山里古坟群的纹饰砖不难看出,关野贞指出它们的形态、制法与南京地区发现的南朝砖有不可思议的一致,尤其是朝鲜总督府博物馆所藏的一块,侧面篦书铭文——“梁良?□为?师矣”,表明砖工从梁朝而来。108[日]关野贞:《朝鲜の建筑と艺术》,(东京)岩波书店,1941年,第475—490 页。新罗的情况也是一样,《新罗古传》里记载了一位技艺超群中国画师诸事:为天子宠姬写真,能知其脐下之痣;画观音像与皇帝所梦若合符节;乘桴过海来到新罗,为众生寺画观音像,又灵验异常。《三国遗事》的作者收录该故事的时候,在夹注中点明画工可能是张僧繇。109[明]一然,《三国遗事》卷三,吉川半七,1913年,第19 页。故事有一定虚构成分,但真兴王十年(549),梁朝遣使为新罗送来了佛舍利,二十六年(565)陈朝又遣使送释氏经论一千七百余卷,110同注104,第41、42 页。说明南朝文化正式传到新罗。太建六年(574)真兴王为皇龙寺铸成丈六阿育王像,纪事用陈朝年号,而缘起简直就是建康瓦官寺阿育王像传说的翻版。111同注109,第14 页。我们知道,大同年间瓦官寺里的诸经变就是由号称“丹青之工,一时冠绝”的张僧繇亲手绘制。112同注107,《梁书》卷五四《诸夷传》,第793 页。无论如何,随着佛教的东传、皇龙寺的修建,张僧繇的艺术风格最终在新罗广泛传播起来,是不用怀疑的。

按照吉村怜所绘6世纪南朝文化圈扩大的图式(图23),628年新罗的“画龙祈雨”应源自南朝,采用张僧繇风格的盘龙造型。这一时期没有什么可作参考的绘画作品,幸好百济金铜大香炉提供了样本——它的底座是一条曲颈躬身、腾飞起舞的龙,龙嘴衔着莲花状的炉身(图24)。香炉出土于韩国忠清南道扶余郡陵山里一座古寺遗址,遗址的年代与性质可以通过在木塔基石下的“百济昌王”铭石造舍利龛推测,上面记载了威德王十三年(567)其妹供养舍利的内容。寺庙是为作古的圣王祈求冥福而建,故并非普通的佛教寺庙,香炉也非典型的佛教法器,张寅成认为它实际上受到中国道教文化的影响。113张寅成,《百济金铜大香炉的功能和象征意义》,南京师范大学文博系编,《东亚古物》A 卷,文物出版社,2004年,第174—187 页。香炉高61.8 厘米,直径19 厘米,重11.8 公斤,制作时间大致是在6 至7世纪,但是否属于百济工匠的作品则很难说。从类型学和图像学着眼,香炉上的每一个纹饰几乎都能从中土找到源头,如百济人没有见过的大象,却被刻画得相当准确;从工艺和技术角度上讲,香炉在古代朝鲜半岛非常少见,这么高大的博山炉更是孤例。114关于百济金铜大香炉的类型学、图像学、工艺和技术研究,参见Lee Nan-young,“Historical Significance of the Gilt-Bronze Incense Burner of Baekje.” Fragrance of Korea:the ancient gilt-bronze incense burner of Baekje,The Korea Foundation,2005,pp.118-127。按,从韩国湖岩美术馆收藏的统一新罗时期的香炉和中央博物馆收藏的刻有辽国“大康”年号青铜莲枝柄香炉来看,它们没有表现出超出中国古代香炉的任何特异性。事实上,《三国史记》说讷祇王(417—458 在位)时,梁朝赐来香物,但新罗人却不知道香名和用途;《海东高僧传》引《古记》则说梁大通元年(527)三月十一日吴使献“五香”,新罗王茫然不知所用。115同注104,第39 页;同注89,第1018 页。新罗人尚不知焚香供佛之理,恐百济人也大致如此,所谓“百济大香炉”若不是舶来品,只怕也是6世纪三四十年代过海梁朝工匠的杰作。另外,百济香炉盖上有只迎风展翅的凤凰,与常州戚家村南朝墓画像砖侍女所托博山炉盖实在很相似(图25),整体尺寸与和邓县画像砖上的香炉相仿(图26),而炉底座盘龙的设计思路则让人想到了汉代工艺。《西京杂记》说秦咸阳宫里有一件青玉九枝灯,“高七尺五寸,下作盘龙,以口衔灯,灯燃则鳞甲皆动,烂炳若列星而盈室”。116《说郛》卷二五殷芸《小说》,中国书店,1986年,第1—2 页。类似的实物则见于茂陵无名冢丛葬坑和满城刘胜墓出土的博山炉,它们底座都有龙的装饰。值得一提的是,这种以盘龙为柱,龙口衔莲花的博山炉也出现在六朝诗里。南齐刘绘《咏博山香炉诗》所说“下刻蟠龙势,矫首半衔莲”,117《艺文类聚》卷七〇,第1222 页。与百济博山炉若合符契。沈约《和刘雍州绘博山香炉诗》“蛟螭盘其下,骧首盻曾穹”说的也是这种盘龙底座;末句“如彼崇朝气,触石绕华嵩”,118《初学记》卷二五,第607 页。是说香烟在博山炉四周缓缓流淌,犹如云雾笼罩山体,仿佛马上就要下雨一样。香炉给予诗人如此的心理感受,恐怕也和当时画龙祈雨的传统有关吧。

图23 吉村怜绘《南朝文化圈的扩大》

图24 百济金铜大香炉(左)

图25 常州戚家村南朝墓托博山炉侍女画像砖(中)

图26 邓县彩色画像砖墓供献画像砖(右)

六 结论

按《求雨篇》中的设计方案,五种不同颜色、数量、尺寸的龙,在春、夏、季夏、秋、冬五季特定的日子,依照五行方位被分别祭拜,并结合一套烦琐仪式。它很像是古代各种求雨仪式的综合体,包括祈祷、设坛、献祭、斋戒、舞蹈、暴巫、开渠、通井等各种以及一系列禁忌;祭祀的对象有山陵和户、灶、中溜、门、井五祠,主神则是共工、蚩尤、后稷、少昊和玄冥。当然,该篇的作者没有忘记在末了加上土龙致雨。

就像鲁惟一和桂思卓所言,没有可靠文献证明五龙祈雨仪式在汉代发生过。不过,鲁惟一也指出这里的龙是“舞龙”[the dance of the dragons],会让人联想到汉武帝以来宫廷庆祝新年的“鱼龙蔓延”:一只名为“舍利”的怪兽在瞬间变成比目鱼,比目鱼喷出巨大水幕之后又幻化成一条八丈黄龙,最后它的背上再忽然冒出一座巍峨险峻的“神山”119参见《后汉书·礼仪志中》刘昭注引蔡质《汉仪》,中华书局,1965年,第3131 页;《文选》卷二张衡《西京赋》,第50 页。。我们现在知道,舍利、比目鱼都是祥瑞,120《魏陈思王鼙舞歌·大魏篇》云:“黄鹄游殿前,神鼎周四阿。玉马充乘舆,芝盖树九华。白虎戏西除,舍利从辟邪。骐骥蹑足舞,凤皇拊翼歌。”(《宋书》,第627 页)按,舍利能与其他灵符瑞物并列,其义可见。又,《宋书·符瑞志》云:“比目鱼,王者德及幽隐则见。”(《宋书》,第860 页)黄龙在水雾中现身,则模拟它作为祥瑞出场时的景象;而神山即孙氏《瑞应图》中因王者德茂而生的“庆山”。121[宋]李昉,《文苑英华》卷六一二张说《为留守奏庆山醴泉表》,中华书局,1966年,第3173 页。鱼龙舞在宋齐时又衍生出一幕新剧:一只凤凰元会日那天衔书从天而降,接着领班大臣跪受其书。122[南朝梁]萧子显,《南齐书》,中华书局,1972年,第196 页。剧本出自周文王受天命,凤凰衔书于郊的典故,意指当今天子行圣王之道,有仁鸟来仪;构思则可能采用《周礼》中“杂五彩羽如凤凰色”的“皇舞”,郑玄说舞蹈用于旱暵之事。123[汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏,《周礼注疏》卷二三,赵伯雄整理,北京大学出版社,1999年,第701 页。这些杂技表演被安排在元会仪的末了,渡边信一郎指出,汉代元会仪的举行是为了促进君臣的和合与国家的安宁,124[日]渡边信一郎,《元会的构建:中国古代帝国的朝政与礼仪》,[日]沟口雄三等编,《中国的思维世界》,孙歌译,江苏人民出版社,2006年,第373 页。那么鱼龙舞就不是单纯的娱乐活动。从张华《食举东西厢乐诗》、成公绥《正旦大会行礼歌》、北齐时代《元会大飨歌》来看,正旦仪借歌咏“休征滋”“嘉瑞出”,来宣誓皇帝“与灵合契,通德幽玄”,同时还有祈福国泰安宁、风调雨顺之意,而接下来的祥瑞戏,呼应着“顺天地,和阴阳”“寒暑调,风雨燮”的朝会主题。125参见[宋]郭茂倩《乐府诗集》卷一三、卷一四,中华书局,1979年,第188—192、209 页。

黄龙,而非其他颜色的龙,被选为“鱼龙蔓延”的主角,起初缘于汉武帝改汉为土德。按王莽篡汉时宣扬的五行相生理论,朝代将沿着木、火、土、金、水的顺序轮流更替,126参见顾颉刚,《古史辨》第5 册,上海古籍出版社,1982年,第404—616 页。作为五德祥瑞标志的龙,理论上也分为青、赤、黄、白、黑五色,并且地位平等。但这一理论实现的前提是,需要至少五个朝代的政权和平交接才能完成一个周期,而魏晋六朝之间的连续禅让便提供了这样的历史环境。所以,在《史记·封禅书》中只有土德黄龙、木德青龙、水德黑龙的传说,以赤龙为瑞当在汉光武帝“始正火德”前后,而以白龙兆示德运,则要等到晋武帝时期,鲁力说同时期频繁涌现的白龙来见,“以白龙喻金德,是西晋的首创,算是填补了前史的空白”。127鲁力,《魏晋南北朝的龙祥与五德》,载《史学月刊》2011年第8 期,第124 页。

至于青溪赤龙,我们应该注意到当它首次露面的时候,适逢孙权刚刚立了新年号赤乌,曾经是周朝火德的符号。魏斌根据胡综《黄龙大牙赋》将孙吴与西周并提,认为“这似乎表明孙权有过比拟西周的想法”。128魏斌,《孙吴年号与符瑞问题》,载《汉学研究》第27 卷第1 期,第31—55 页。果是如此,青溪赤龙事件就绝非偶然了,也许说明孙权在德运问题上有过摇摆。青溪赤龙第二次现身的时候,正值自比“周室”和“汉家”的刘宋王朝,亦非巧合。青溪赤龙第三次被提到是在梁武帝龙泉亭里,而梁朝以火德自居,其中深意不言而喻。看来,青溪赤龙每次现身都肩负着政治使命。其实,青溪那里还有一次见龙,元徽三年(475)萧道成的青溪老宅里,斋前池中突然扬起波浪,一条青龙从池中出来。129同注122,第355 页。青龙预示着齐朝将应木德,也预示着从汉代火德开始的一轮历史的结束,于是这次不再作赤龙的模样。我们可以设想,刘宋时代的画龙祈雨若是延续到萧齐,对象也许会换成那条青龙。

关于青溪赤龙一系列传说,反映青、赤、黄、白、黑五龙在自己所属时代承担着相同的社会职责,如作为国民崇拜的祥瑞图腾,作为帝王德运的政治符号,作为国家风调雨顺的精神寄托等等。也就是说,在历史循环论之下的祈雨仪式中,五龙将各占一席,而《求雨篇》体现的正是面面俱到、不偏不倚的、理想化的思维模式。

——青 溪