趣味与古物(一)古典雕塑的魅力:1500—1900

[英]弗朗西斯·哈斯克尔 [英]尼古拉斯·彭尼

导论

许多世纪以来,关于趣味,所有人都认同了一种看法:即为数不多的古代雕刻已达到了艺术创作的巅峰。这些雕刻最早现身于罗马,之后是佛罗伦萨、那不勒斯和巴黎。人们穷尽各种手段不断进行复制,以此,整个西方世界有教养的人都逐渐熟悉了它们的样子和名称。不过,那些涌向意大利的旅行者都觉得真实之物还是远远超越了他们所习见的复制品。在对这些雕刻有感而发,如痴如醉的文学作品中,每每你会发现,其唯一共同之处就是唯恐怠慢了那些声名赫赫、不容置疑的杰作。

有好几代艺术爱好者一直把《眺望楼的阿波罗》[Apollo Belvedere]《梅迪奇的维纳斯》[Venus de’ Medici]之美视为绝对价值的壁垒,应对着一个艺术趣味变幻无常、频繁交替的世界。现在这一切都变了,变得几乎已彻底超出了他们的想象。今天,梵蒂冈雕刻大厅的看客都抢着去西斯廷礼拜堂;艺术学院里,曾被视为“立身之本”[raison d’être]的石膏像被四处抛置;现代学者也对这些雕像怀有轻慢和厌恶之心:在艾迪生[Addison]——“目前在世的四位最杰出人物”之一——的眼中,《法尔内塞的赫拉克勒斯》[Hercules,Farnese]就是“一个令人生厌的、鼓囊囊的大肉袋子”。

古典艺术当然还有分量,但很少还会有人认为它是评判所有艺术的标准。况且,人们真正敬重的乃是公元前5世纪的希腊雕刻,而非今天已经确认的、绝大部分只不过是仿自希腊化时期原作的、经过多次修复的罗马复制品。

要探索对古代艺术之态度的历史,那就要从整体上对欧洲文化史展开研究。不过,我们的目标却非常克制,也很务实,只是想为最重要的、曾一度被视为杰作、挺立在各处的雕刻提供一系列插图(今天,除非是在某些专业图书馆里,这些插图已是难得一见)。或许,每个人都曾见过这些雕刻的复制品,比如壁龛中、扶手上或古典式花园[formal gardens]里那些大尺寸大理石像;摆在壁炉架和陈列柜上的青铜及陶瓷复制品;罗马废墟风光油画中的点景之物,或廉价印刷品中粗糙、变形的雕像——虽然不是每个人都能认出那些曾耸动一时的原作。《拉奥孔》[Laocoon]和《巴尔贝里尼的法翁》[Barberini Faun]依旧备受尊崇,《带翼胜利女神像》[Winged Victory]和《米洛的维纳斯》[Venus de Milo]依旧名闻遐迩,可是,收藏于梵蒂冈[Vatican]和卡庇托利[Capitoline]被称作《安提诺乌斯》[Antinous]的、一度像今天的《蒙娜丽莎》[Mona Lisa]和《维纳斯诞生》[Birth of Venus]一样出名的雕像,却早已在公众意识中黯然失色、了无踪影。霍桑[Hawthorne]《大理石法翁》[Marble Faun]的灵感来自这尊雕像,但读过这本小说的人,又有几位能立刻在脑海中浮现此雕像的样子呢?这可不是孤例,就连那些游记之类也都变得索然无味了,除非读者能对散落各处、零零星星——直到一百年前左右作家们都还能信手拈来——的古代雕刻略知一二。

曾经,人们希望艺术家也能对这些古代雕刻了如指掌。正是通过这些艺术家,书中各章节所讨论的雕刻才得以化身千万,几乎到处都是受它们启发而出现的评论文章、复制品和变体创作——略具讽刺意味的是,对今天绝大多数人来讲,詹波洛尼亚[Giambologna]的一尊青铜小像,柯塞沃[Coysevox]的一件大理石像,或鲁本斯[Rubens]的一幅素描,可能要远比孕育这些作品的《狮子搏马》[Lion attacking a Horse]、《有贝壳的宁芙》[Nymph with a Shell]、《塞内加》[Seneca]更重要。我们选用的某些插图对喜爱这些作品和诸多此类艺术家的人而言可能会有点价值。但全书并未就此止步,我们知道,画家和雕塑家总是四处游走,连那些见多识广的旅行家都无法与之相比:伊夫林[Evelyn]、科尚[Cochin]、歌德[Goethe]未曾留意的那些二流的、泐损的残件恰恰为诸多出自文艺复兴、巴洛克、或新古典主义艺术家之手的杰作提供了灵感。对艺术史家而言,追查此类材料可能是最有成就感(当然,通常也会显得最为卖弄)的工作之一:这些事情,我们并没太往心里去。

我们对古代雕像的选择并非随意而为。数以千计的雕刻不断从欧洲各地——尤其是意大利——出土问世,其中只有一小部分能脱颖而出,并以其陈列场所成就了(或扩大了)各自的声名,比如:16和19世纪之间,它们曾现身于罗马的眺望楼中庭,佛罗伦萨的八角厅[Tribuna]和巴黎的拿破仑博物馆[Musée Napoléon];凡尔赛宫、圣彼得堡[ St.Petersburg]、英国的乡间大宅和美国的艺术学院曾委托定制过它们的复制品;围绕着它们曾出现过插图本大部头著作;好几代旅行家和导游手册作者也都会对它们热情满满,反复念叨。对我们来讲,这些唠叨和陈词滥调反而具有特殊价值,正是通过钻研这些材料,我们才积累起一份清单,并做出了一个令很多读者惊讶的决定:我们剔除了石棺(它们在艺术家和学者心目中的地位一直远在鉴赏家之上),甚至连钱币和宝石雕刻也都放弃了(相比于普通的游客,收藏家和古物学家可能对它们更感兴趣)。

有时候,我们所讨论的这些雕像很快就会出名,但也可能会压上好几十年;有时候,其名声会传扬好几个世纪,但也可能就维持那么几年;有时候举世闻名,但也可能局限于几个国家;有时候,当下的流行趣味会认可这种名声(如果这名声实在让人感兴趣),也可能会被它所震慑。如此种种,一言难尽。我们也给出一些例子,认为是某些特殊因素导致了以上现象——比如,某位有影响力的艺术家或鉴赏家的溢美之词,某位充满想象力的修复者的神来之笔,政治权力的影响,某次意外的、不期而遇的新发现,或学术上的某种新动向。我们的讨论会引发一些更宽泛的问题,也想再说多点什么,但本书篇幅实在有限:像弗朗索瓦一世那样身份显赫的赞助人,像温克尔曼一样出类拔萃的历史学家,只有当他们影响了这本图录所列举的雕像的命运之际,我们才会提上那么一笔。

这本书的目的就是为艺术趣味史添砖加瓦,我们俩都不是考古学家,书中所讨论的这些雕像,其时期、归属、现状等都不是我们的原创研究——在本书所覆盖的时间范围内,只有当这类问题影响了人们的看法时,我们才会予以重视。另一方面,我们的研究也显示,有两类事实尤为扑朔迷离,即发现雕像和变更藏地的日期,以及那花样百出的名称,对此,我们倒是格外关注。

在千差万别的名称下,游客、导游和学者所提到的经常是同一件雕像:国立罗马博物馆[Museo Nazionale Romano]那一组著名的大理石群像就被称作《帕皮里乌斯和他的母亲》[Papirius and his mother]、《希波吕托斯和菲德拉》[Hyppolytus and Phaedra]、《希腊人的和平》[Paix des Grecs]、《俄瑞斯忒斯和伊莱克特拉》[Orestes and Electra]、《马可·奥勒留和卢修斯·韦鲁斯》[Marcus Aurelius and Lucius Verus],在附录中,对于书中选取的这些雕像,我们囊括了所能追查到的所有名称,希望通过这种方式让本书变得更有用。

此类信息可以在我们的图录中找到,非常具体,但图录的初衷却是要对最初几章已经勾画出的一般性问题展开讨论。前面几章和图录条目其实是相互依托。

正因为如此,所以前面章节并没有为这些雕刻提供注解,而是在图录部分逐一进行讨论,我们也没有为这些雕像的插图提供参考文献,这些都可以在图录中找到——除非它们能特别有助于说明问题。为了查找方便,书中所著录的雕像(不包括其他艺术作品)其名称均用斜体字母印刷。

关于图录的一点说明

所有雕像的名称都按字母顺序排列,我们认为,其中绝大部分名称可能在1850年之前就已经出现,我们还列举了同一时期所使用的其他名称,也是按字母顺序排列,并有索引。其中有些使用的是拉丁语,法语和意大利语,如果某个英语的名称是直译,而且影响很大,那么外国名称就不再列出。一些微小的命名变化也并未一一指出,比如书中用的是《有幼年巴克斯的西勒诺斯》[Silenus with the Infant Bacchus],而非《西勒诺斯和幼年巴克斯》[Silenus and the Infant Bacchus],或《西勒诺斯和巴克斯》[Silenus and Bacchus]。

大约从19世纪中叶起,拉丁名称就改成了希腊名称,丘比特[Cupid]变成了厄洛斯[Eros],“狄安娜”[Diana]变成了“阿耳忒弥斯”[Artemis],如此种种。从文艺复兴以来就被注意到的“萨蒂尔”[Satyr]和法翁之间的区别(前者有山羊的双腿、尾巴和耳朵,后者仅有尾巴和耳朵),现在已无人在意。这样一些变化过程我们都略去了。

在很多情况下,某项收藏或某位收藏家的名字总会和雕像的名称组合在一起(如《眺望楼的安提诺乌斯》[Belvedere Antinous]、《德拉瓦莱的萨蒂尔》[Della Valle Satyrs]),依照我们的想法,还是应该把词组的另一半挑出来,并按字母顺序排序:Antinous,Satyrs。通常,一个名称还会配一个形容词,《舞蹈的法翁》[Dancing Faun]、《哭泣的达契亚》[Weeping Dacia],在这种情况下,字母排序就以名词打头:Faun,Dacia。如果两件雕像有同一个名称[Dancing Faun],那么就按照目前各自所属地点的字母顺序排序(佛罗伦萨[Florence]排在那不勒斯[Naples]之前)。在每条图录的第一部分,我们会记下每件雕刻的通用名称,记下它的高度(偶尔也有宽度)是多少米,还会提及材料——区分出是哪种颜色的大理石,但不会谈白色大理石的种类。书中也不会提供关于保存条件和修复等方面的信息。不过,一旦白色大理石的种类,或作品的保存条件和修复特点已经影响到了雕像的声望,那这就要说一下了。

在接下来的部分,我们会记下一些有案可查的事实,内容涉及雕像的发现、归属及主要递藏关系。在此内容之前,还要先讲一讲其得宠和(在绝大多数情况下)失宠的情况,其中我们会提到它是通过何种方式得以出版、复制,会提及加到它头上的学术(和非学术)的阐释,如果合适的话,我们还会谈一下关于其来源的旧说法和最近的怀疑。在结论部分,我们还阐释或引用了最近刚刚出版的涉及相关藏品的权威著录(或其他同等材料)中的观点。这些内容我们并未全部穷尽,同时,我们也不敢奢谈对涉及雕刻之断代、地位或题材等问题的现代争论做出了什么贡献。

第一章 “一个新罗马”

1528年,法国国王弗朗索瓦一世[Francois Ier]开始着手修缮枫丹白露的一处旧狩猎行营,此处距巴黎大约四十英里。两年后,很可能是阿雷蒂诺[Aretino]——国王在意大利的艺术顾问之一——向他推荐了乔凡尼·巴蒂斯塔·罗索[Giovanni Battista Rosso],这是一位佛罗伦萨画家,其多姿多彩的事业因1527年罗马浩劫而被迫中断。1532年,博洛尼亚画家弗朗切斯科·普里马蒂乔[Francesco Primaticcio]也离开了曼图亚,赶赴枫丹白露。此后寥寥数年,在这两位艺术家及其助手的努力下,16世纪最非同凡响、最华美的装饰工程之一横空出世。长期以来,由国王、廷臣以及教会所赞助的哥特风格,以及杂糅古典细节的哥特式被一扫而空,最现代的意大利风格风靡一时。说起对这一时尚的反应,热情最高的可能就是国王本人了。1Adhémar,1954;L’École de Fontainebleau.

在意大利,弗朗索瓦一世迎来了最辉煌的胜利,也承受了最惨痛的失败。二十一岁那年,在加冕后一年或两年内,他为法国人夺回了米兰。为了拟定一份尽占便宜的协约,2Pastor,VII,pp.135-46.他还在博洛尼亚会见了教皇利奥十世——在梵蒂冈的一处壁画上,拉斐尔影射了这一场景(由其学生动手完成),将查理曼大帝[Charlemagne]画成了弗朗索瓦一世的模样。3Dussler.p.84.又过了十年,帕维亚之战失利后,他成了最强劲对手——皇帝查理五世[Emperor Charles V]的阶下囚。在结束了屈辱的囚禁生涯从马德里重返故国之后,他即刻开始重建枫丹白露——“他梦中的孤孀,意大利,她变成了一个法国的意大利”[veuf de son rêve,l’Italie,il se fait une Italie française]。4Michelet,VIII,p.285.

弗朗索瓦一世从岳父路易十二那里继承了一些非凡的意大利画作。5La Collection de Francois Ier.在意大利作战期间,他对意大利艺术也流露出强烈兴趣,后来还说自己见到过“全意大利最出色的大师创作的所有最出色作品”。6Cellini,p.391(Vita).莱奥纳尔多·达·芬奇“最后的晚餐”令他印象尤为深刻,他曾计划将此壁画带回法国,虽然未能如愿,7Vasari,IV,pp.31 -2.但却成功地吸引了莱奥纳尔多本人。在着手重建枫丹白露之前,他还曾劝诱另外一些重要的意大利艺术家如安德烈亚·德·萨尔托[Andrea del Sarto]翻越阿尔卑斯山,对于那些不能或不愿成行的人——其中包括拉斐尔和米开朗琪罗,他还委派了重要任务,也得到了重要的作品。不过,从某种程度上讲,他仍旧未脱蛮鄙习气。大约直到1540年,他还未能充分理解现代性——如意大利人所构想的那样——最关键的因素就潜藏在对古物的崇拜之中。

弗朗索瓦一世1515年驾临博洛尼亚,数年之后,的确出现一些传言,说他当时曾要求教皇把伟大的《拉奥孔》雕像赠给他,《拉奥孔》出土于1506年,之后被送往梵蒂冈,就像普林尼曾说过的那样立即被视为“所有绘画与雕刻中最值得赞美的”作品。8Venetian Ambassadors,1523,in Albèri,p.116.然而,国王执着的求索(如果确有其事的话),其动因更有可能是知道了教皇极为珍爱《拉奥孔》而非他发自内心的渴望。不管怎么讲,1520年初,国王只索取过一件青铜翻模件,9Vasari,1962-6,VI,p.27,note 1.在那一年末尾,由巴乔·班迪内利[Baccio Bandinelli]负责的一件等身大理石复制品(所有大型古代雕像的第一件此类复制品)终于完工,这本是送给弗朗索瓦的一件合适的礼物,10Ibid.但新教皇(克莱门特七世,利奥十世的堂弟)太喜欢这件雕像了,硬把它留给了自己和家人,决定送给弗朗索瓦一世“其他一些古代雕像”作为替代品。11Vasari.VI,pp.145-6.没有记录显示弗朗索瓦一世在得知此事后有什么恼恨情绪。古物自然会通过各种渠道流入国王之手,12Dimier,1900,p.57;La Coste Messelière;Favier,1974.而国王本人好像也并未对此操过什么心。

然而就在1540年前,弗朗索瓦一世突然有一阵子对古典造像产生了浓厚兴趣——这可能对后世产生了极为深远的影响。我们还不清楚是什么促使他改变了自己的想法,不过,现存所有证据都表明其内在的动力还是来自意大利人。早在1518年和1519年,红衣主教比别纳[Cardinal Bibbiena]曾出使法国,他提到,“尽管国王非常喜欢大理石雕刻”,但还未拥有一件古代或现代作品,于是他许诺想办法通过教皇罗致几件。13Vasari,VI,p.145.二十年后,教皇使节来到法国,伊普利托·德斯特主教[Ippolito d’Este]、费拉拉主教[Ferrara]——同时也是伟大的艺术收藏家兼赞助人,委托本韦努托·切利尼[Benvenuto Cellini]为罗马最有名的古物制作了一件青铜复制品,即“带荆棘的裸体”(the nude with the thorn,《拔刺的少年》——图163)。使者于1540年12月将礼物献给国王。14Dimier,1899.此后,弗朗索瓦的宫廷艺术家普里马蒂乔显然说动了国王,派他去意大利描绘古物,还可以为买东西出出主意。15Cellini,pp.444-5 (Vita);Pressouyre,1969(‘Fontes’).普里马蒂乔完成了任务,但其意大利之行的最重要成果却在别处。16Jestaz,pp.439-42.在罗马,他为城中所能看到的最著名古典雕刻监制了模具,并将它们运回法国。在国王做出如此重大决定之后数年,切利尼曾对整个事件做了描述,虽然不太准确,但还是透漏了极多内情。他声称,在事情的发展过程中,最初的想法就是来自普里马蒂乔本人,至于原因,我们稍后会进行讨论。17Cellini,p.445(Vita).

如果这真是普里马蒂乔的主意——其实绝不可能——我们也不难理解他为何会有这些想法。在去枫丹白露之前,他曾在曼图亚工作过六年,在朱利奥·罗马诺[Giulio Romano]手下从事泰宫[Palazzo del Tè]的装饰工作,说起对古物以及古物复制品的搜罗,恐怕没有哪个欧洲宫廷能像曼图亚那样起劲儿了。甚至早在15世纪末叶之前,雕塑家皮耶尔·雅各布·德·安东尼奥·阿拉里·博纳科尔西[Pier Jacopo di Antonio Alari Bonacolsi]就已开始为贡扎加王朝[Gonzaga]效力了,任务就是为罗马城一些最有名的古代雕像制作小尺寸青铜缩像,其精湛的技艺甚至还让他得到了“安蒂科[I’Antico](老古董)”的绰号。其杰作包括《眺望楼的阿波罗》(图77)的复制品(或变体),原作所有者是朱利安诺·德拉·罗维尔主教[Cardinal Giuliano della Rovere],即教皇尤利乌斯二世,他将此作品带回了梵蒂冈;还包括“有史以来最美古物”——《赫拉克勒斯和安泰俄斯》(图119)的复制品,原作也被教皇尤利乌斯二世带回了梵蒂冈。18Hermann,pp.236ff.,264ff.毫无疑问,正是因为看到这些人如此热衷于收藏此类古物摹制品[replicas],19Hermann,pp.215-17;Lo Studiolo d’ Isabella d’Este,p.14;Brown,1976.所以罗马境内最出色的金匠卡拉多索[Caradosso]在1512年就提出,要为贡扎加家族打造一个黄金拉奥孔像,这一想法——和另一个没那么夸张的替代方案:一个有拉奥孔像的黄金帽徽——被呈告给伊莎贝拉·德斯特(伊普利托主教的姨妈),20Luzio,1886 (‘Gonzaga Oscaggio’),p.544,note 1 (letter from Ippolito Tebaldo of 14 September 1512).报告人是她的儿子费德里戈·贡扎加[Federigo Gonzaga]。

不过,普里马蒂乔自己的事业却规模宏大。正如我们将在本书中反复看到的那样,从原作翻模制作石膏像,这是为最受人仰慕的古代雕像在世界范围内传扬声名的关键一步,后来人们对这一做法习以为常,但在16世纪中期,这种事可是花销极大,21Plon,1887.p.48 (letter from Leoni).不仅需要特殊技能,而且还要做耐心的协调工作(不过就普里马蒂乔这个案例而言,我们倒是一无所知)。这门技术自古就有,可能在15世纪早期的意大利又再度复兴——据说,画家斯夸尔乔尼[Squarcione,1397-1468]在帕多瓦就是用这种方法复制了古代雕刻。22Vasari,III,p.385,quoted with other pertinent material by Candida.不过,在1540年之前,当普里马蒂乔在年轻的(尚无经验的)建筑师维尼奥拉[Vignola]的协助下想尽千方百计复制古物时,极有可能并未达到这一技术标准。我们可从非常晚的一幅插图中看到这一过程(图1),23Carradori,plate VI.其流程并没有大的改变,首先要给雕像涂上液体‘脱模剂’,成分不详(当然,其污渍常常会让贵重大理石像的拥有者心里打鼓),接着覆盖上一层速干湿泥石膏——平坦的背部用大块,卷曲的头发上和衣袍上的精细褶皱用很小的小块。从雕像上细心剥离这些模块之后,要立刻把它们拼成一体,外面再整体封上一层石膏。在普里马蒂乔奉诏返回之后,这些已经完成的空心模具被装入五十八个箱子和两个大木桶24Jestaz,p.452,note 7.——不管是完整的还是零碎的——在奇维塔韦基亚[Civitavecchia]装船经海路回国。

图1 The making of a plaster mould -etching (from Carradori’s Istruzione).To the right the mosaic of plaster is applied to the statue Here some small pieces (tasselli) are abolied.Plaster is mixed by the kneeling youth.This is poured into a reassembled mould which has been coated inside with grease in the manner shown on the far left.

抵达后,损坏的模具要马上进行修复,这些物品被运到枫丹白露附近专设的铸造厂,在多少有点保密的状态下被制成青铜翻模件,25Cellini,p.452(Vita).普里马蒂乔和维尼奥拉负责对工匠进行指导。26Casotti,I,pp.25-8;Pressouyre,1969(‘Fontes’),p.224,note 3.有些青铜复制品,尺寸与古物原件一样,但姿态与细节难免有出入(可能是失误或设计上的原因)(图2)。克服所有困难之后,到1543年底,作品总算像模像样了。普里马蒂乔返回罗马之后不久,27Jestaz,pp.441,445.第二套模具也做好了,但后来并未按这些模具翻制青铜像,28Pressouyre.1969 (‘Fontes’),pp.225-6.可能是因为弗朗索瓦一世于1547年3月底离开了人世。

图2 Bronze cast of the Belvedere Cleovatra (Musée de Fontainebleau)

瓦萨里[Vasari]说普里马蒂乔为国王弄到了约一百二十五尊大理石雕像,29Vasari,VII,p.407;Favier,1974.但在16世纪运到法国的雕刻中,已在罗马出名的仅有一件,而且还不在这一百二十五尊之列。这就是朱庇特[Jupiter](现藏卢浮宫),由玛格丽塔·法尔内塞[Margherita Farnese]送给宰相尼古拉·佩勒诺·德·格朗韦勒[Chancellor Nicolas Perrenot de Granvelle],以点缀其贝桑松[Besançon]乡间别墅,雕刻来自玛达玛庄园[Villa Madama],由教皇克莱门特七世安放于此。30Fröhner,pp.63-4;Brown,1979.不过,有一件法国宫廷罗致的雕像——《狩猎女神狄安娜》(图102)——的确在抵达法国后出了大名。然而,考虑到此事很可能发生在弗朗索瓦一世去世之后,所以,真正产生影响的还是那些仿自声名赫赫的原作的复制品。切利尼活灵活现地描述了这些青铜杰作被安放在弗朗索瓦一世陈列馆的情形——也正是在同一座陈列馆,他受命向国王展示了自己为一架枝形烛台制作的银质朱庇特像。国王一见倾心,但他那位异常厌恶切利尼的情妇德唐佩女爵[Duchesse d’Etampes]却骄横地嚷道:“所有人都会觉得你是个瞎子!没看见摆在后面那些源自古物的精美铜像吗?那才叫品质——可不是这些现代垃圾。”31Cellini,pp.452-4 (Vita).按照切利尼的说法,普里马蒂乔之所以提议制作复制品,其最初动机就是忌惮他这位令人畏惧的竞争对手制作的现代雕塑。32Cellini,pp.444-5 (Vita);but see Dimier,1900,p.69.经他转述,国王还有如下答词:“谁想贬损这个人,那可是给他帮大忙了,比一比就知道,他的作品要远比那些令人尊敬的古代雕像更漂亮、更华美。”切利尼一直虚荣心泛滥,这一次我们权且视为例外,因为(正如我们看到的那样),弗朗索瓦一世的所作所为的确表明他有点儿厚今薄古。不管怎么讲,且莫论真假,这故事本身就意味深长:从此以后,阿尔卑斯山南北的人都开始把古代价值视为为评判艺术的一项标准了。有那么一阵子,把朱庇特的现代和古代造像并列摆放正是这一时期的流行做法,一如罗马藏家会把米开朗琪罗的酒神[Bacchus]和真正的罗马古物摆在一起——弄不好还会把二者搞混。33Vasari (Michelangelo),II,p.165.这一摆法开辟了一条新路,至少到卡诺瓦[Canova]那里才终止,那就是古今雕塑纷然杂陈,这不仅体现在实际收藏中,体现在插图本选集中,还包括了那些艺术爱好者脑海中的想象。

普里马蒂乔的意大利之行,其后效并非总是那么庄严——国王就很喜欢用这些赤裸的雕像引逗宫廷女士34Dimier,1900,p.62;Pressouyre,1969(‘Fontes’),p.230.——但这些青铜复制品的安放的确为欧洲趣味及文化演变树立了关键性的里程碑。瓦萨里后来写道,枫丹白露从此“几乎就是一个新罗马”,35Vasari,VII,p.408.因为——正如我们将看到的那样——法国后来的两位统治者,路易十四和拿破仑也在试图效仿弗朗索瓦一世,通过转运古文物,他们将罗马的盛誉转移到了法国。普里马蒂乔的复制品的确影响深巨,弗朗索瓦一世去世后几年,雕塑家莱昂内·莱奥尼[Leone Leoni]就在设法说服其赞助人——寡居的匈牙利女王玛丽——弗兰德斯的统治者[Governor of Flanders],也是皇帝查理五世的妹妹,劝说她也应该拥有那种为枫丹白露复制的古物翻模件。36Plon,1887.p.48.考虑到去罗马复制原件费用过大,又听说普里马蒂乔的模具正面临朽坏之虞,所以莱奥尼即刻赶往巴黎去买模具。经过繁缛的礼仪往还,交易成功,彼此欢喜。37Ferrarrino,pp.57-62.实际上,为女王意大利风格宫殿制作的一些著名古代雕像复制品可能就是从这些模具上翻制的,宫殿在班什[Binche],位于布鲁塞尔南部,用意是和弗朗索瓦一世(女王的妹夫)的枫丹白露抢风头。38Boucher.接着莱奥尼说要在米兰倒模,于是他又带着模具匆匆匆赶往米兰。在同一时间,他写信给米兰总督[Governor]费兰蒂·贡扎加[Ferrante Gonzaga],希望对方为他制作翻模件,这样的话,他位于米兰附近的庄园就会变成“另一个罗马”。不知道计划是否实现,39Ibid.但在随后一章可以看到,在米兰的大宅子里,莱奥尼本人可能已拥有了16世纪规模最大的仿古翻模像[casts after antique]私人收藏。在他去世后,其部分藏品移交至城里博罗蒙欧主教[Cardinal Borromeo]的艺术学院,后来又在那里引起大批外国游客的青睐。40Breval,II,p.136;Montesquieu,II,p.1026 (Voyage d’Italie).现在几乎可以肯定,正如班什宫殿的著名藏品一样,这两个地方的核心藏品都翻自普里马蒂乔的模具。

事实上,关于艺术价值的标准,枫丹白露的复制品(大部分放置在花园中,本身又经常被复制,供法国和其他地区收藏)41Pressouyre,1969 (‘Fontes’),p.230,also 231ff.为国际共识提供了第一个范例——之后得到了整个西方世界的认同——靠的不再是模模糊糊的古代概念,而是实实在在的古代作品。随着时间的推移,这些作品的声望越来越高(普里马蒂乔再次前往罗马,其部分原因就是意识到了这一点),当然,也有一些作品让人兴味索然。但几个世纪以来,总有那么几件雕像昂然挺立,当艺术家、艺术爱好者、收藏家以及理论家想要衡量趣味和品质时,它们就是试金石。枫丹白露那几件似可被用作试金石的复制品,最终作为一个整体被全欧洲所接受,它们是怎么选出来的?怎么做出来的?这就是一个具有象征意义的话头,几乎蕴含了后文中我们所关注的所有话题。

普里马蒂乔及其顾问所选的用来翻模的作品,尽管我们对其来源说法不一,且有些问题悬而未决,42Thus Cellini,p.445 (Vita),says chat the Camillus (‘Zingana’-sic) was to be copied.但究竟有哪些作品还是可以大致弄清——其中的绝大部分都会在本书中反复出现,人们用尽各种手段对此加以复制,并在远离枫丹白露、班什、罗马、曼图亚和米兰的各个小圈子里引来欢喜赞叹。

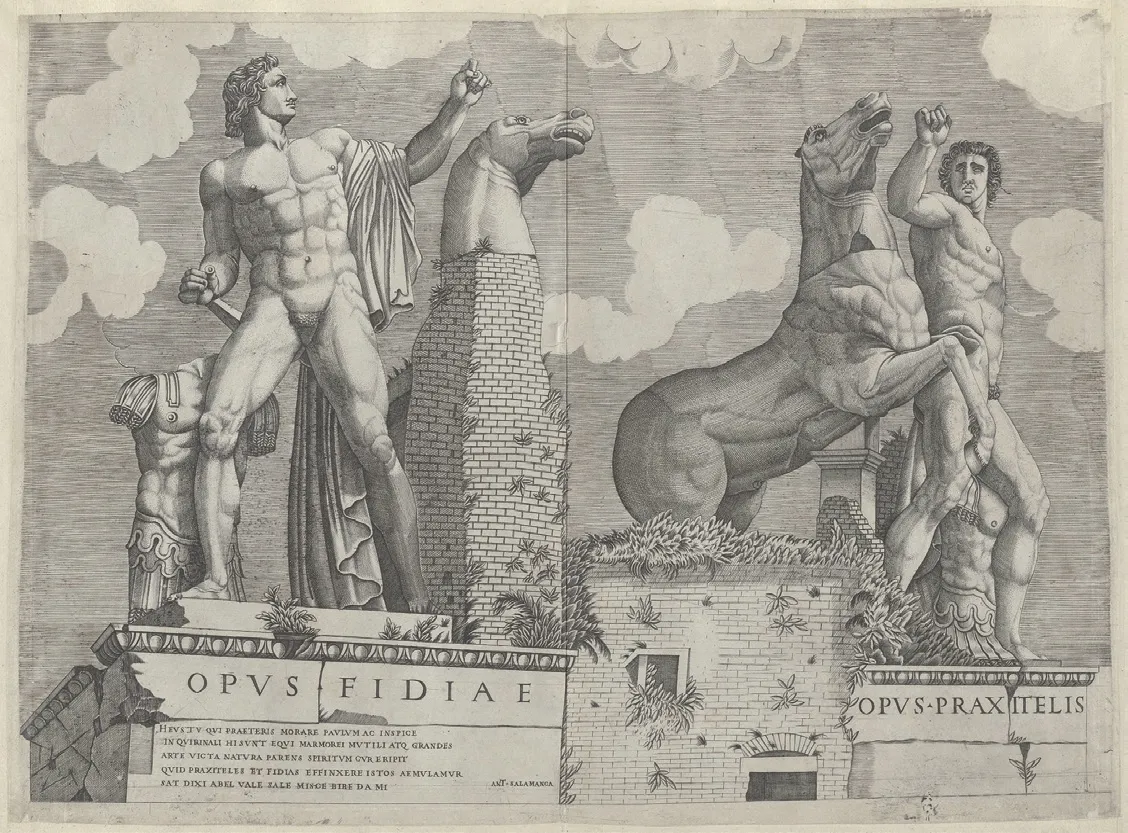

每一件享有盛誉的古代雕像都发现于罗马。第一次罗马之行,普里马蒂乔可能为十二件不同作品制作了模具,最后翻铸了十件青铜像。43Pressouyre,1969 (‘Fontes’),p.223.其中有四件是颇有装饰意味的人像——一些斯芬克斯和萨蒂尔[Sphinxes Satyrs]——之所以选这些,或许是因为它们可以嵌入宫殿家具,进而强化一种装饰类型,在法国,这种手法并非空穴来风,甚至早在重新设计枫丹白露之前就已出现过。他们从那些著名的公共纪念碑上也制作了翻模件(不包括青铜件),其中有图拉真纪功柱——其铜版画早已在巴黎印行44Dorez,p.86;see also the letter to the reader in Chacon.——的几个片段,(可能还有)刚刚被安放在卡庇托利山的马可·奥勒留骑马像。45Vasari,VII,p.407 (wrongly implying that it was cast in bronze);but see Adhémar,1949.现存的六个翻模件取自《克利奥帕特拉》(图2)《阿波罗》《拉奥孔》《维纳斯》《扮作赫拉克勒斯的康茂德》[Commodus as Hercules]以及《台伯河神》[Tiber],它们于半个世纪之前出土,全都归教皇所有,陈列在梵蒂冈宫后面由布拉曼特[Donato Bramante]专为教皇尤利乌斯二世设计的一个雕像庭院里,对罗马游客而言,这是一个引人入胜的所在。

四年后,当普里马蒂乔返回罗马时,他又照着这个庭院里的一两件雕像制作了模具(《尼罗河神》[Nile],也可能是《墨丘利》[Mercury]),和之前相比,这回可是轻车熟路,46Lanciani,1902-12,I,p.157.当然,他也翻制了一件当时刚挖出来摆在那里的《安提诺乌斯》。他也曾探访过一处出有名的私人收藏,想得到某一件备受仰慕的雕像的复制品,47Aldrovandi,1556,p.123 (referring to the Cesi Juno).但是,在梵蒂冈宫殿背面升起的缓坡上,在眺望楼,在布拉曼特建造的小小庭院里,那些将要展现在眼前的东西才真正让普里马蒂乔全神贯注,浑然忘记了自己的存在。

第二章 罗马的公私收藏

普里马蒂乔于1540年造访了雕像庭院,这是大约四十年前开始的浩大工程中最完整、最令人满意的部分,俟后却备受忽视,被改造的面目全非。48Ackerman,1954.1485年之后的数年间,教皇英诺森八世[Pope Innocent VIII]在梵蒂冈旧宫后面的高地上建造并大规模装修了一栋别墅:以其所在位置命名为“眺望楼”[Belvedere],后来整片区域都沿用了这个名称。1503年,尤利乌斯二世[Julius II]接任教皇,旋即让布拉曼特把这栋乡间别墅和梵蒂冈主建筑群连为一体,主要就是在两处场所之间修建了两座盖顶长廊。这块封闭区域,南北两头是别墅、宫殿,东西两侧是围墙,按不同楼层分割为一系列庭院,设计初衷是为了陈列雕塑,用作一个人工花园和一个精致的剧场。(我们所关注的)雕像庭院与英诺森八世的别墅毗邻,很可能是它促成了整个工程。其地位明显要高于其他建筑,惹人注目,所以我们也想对其外观做一番相对精确的描述。

当16世纪游客踏进庭院,首先映入眼帘的是成排的、对称分布的橘树,脚下是这一封闭空间的铺地石。49Venetian Ambassadors,1523,in Albèri,pp.114-15.对面是一个凉廊,最深处有个喷泉,可以灌溉橘树。一抬眼,是高耸在凉廊上方的生长在后面天然花园里的桑树和柏树。右手边是英诺森八世的老式别墅,借助一个螺旋楼梯,游客可登临其上,下眺山脚教皇宫;反方向是一大片庄稼地。庭院中央是两尊巨大的、斜倚的大理石雕像:《台伯河神》[Tiber]和《尼罗河神》[Nile],都被摆成喷泉的样子——别处也放置了很多喷泉。在凉爽、清新、散发着橘香的空气中,在位于庭院四角及每段围墙中央部位被精心涂刷和装饰过的壁龛[Cappelette]50Brummer,p.41.内,游客可以看到那些雕刻杰作,在壁龛上方齐平高度,环列并嵌入墙体的是13个古代面具。51Ibid.,pp.38-42.

用这种(本身就具艺术性的)方式来陈列艺术,其想法又新颖又独特,也难怪它会产生无法抗拒的影响:在有橘树和喷泉的围墙花园里,这些古典时代的古物的确就是标准,此后三百多年,人们正是据此来评判所有类型的艺术。这一想法是出于信仰,而非心血来潮。在为尤利乌斯二世设计雕塑庭院时,最初的设计方案中至少五处或更多地方明显是用来陈列雕像的壁龛,52Ackerman,1954,P.33.但教皇当时认为只有一件值得放入其中——《阿波罗》。谁能料到,差不多在他登上教皇宝座三年后,《拉奥孔》竟然出土了!他竟然得到并把它安放在了“一个小耳堂”——其地点甚至在草图尚未画好之前就已然确定,真是不可思议。

15世纪下半叶,罗马的古物收藏远不如佛罗伦萨那么普及,53Michaelis,1890,p.9;Weiss,1969,pp.180-92.不过相比之下,尤利乌斯二世还是能找到两位伟大的先驱。皮尔特·巴伯,即教皇保罗二世[Pietro Barbo,1464-1471]庋藏了一大批宝石、钱币和青铜小件,他热衷于修复罗马古文物,54Weiss,1958,p.24.但明显是把自己的藏品视为私有财产,也未对其未来命运作任何规划。他死后,继任者西斯图四世(1471-1484)将这些藏品发落一空——值得一提的是,其中的绝大部分都被洛伦佐·梅迪奇[Lorenzo de’Medici]带回了佛罗伦萨,因为当时在罗马还没那么抢手。55Müntz,1878-82,III,pp.14-15;Il Tesoro di Lorenzo il Magnifico.西斯图四世对古物完全是另一种的态度,看上去,他似乎对东西本身不太感兴趣,但常常很在意这些古物对他管辖的这座城市所产生的巨大历史价值和凝聚力。56Weiss,1969,p.100.

可能是出于这种意识,继位几个月后,他就向卡庇托利山上的守护者宫[the palace of Conservators]捐赠了一批古代铜像,57Michaelis,1891;Stuart Jones,1912,pp.1-2.此前,这些铜像大多陈列在拉特兰教皇寝宫内或附近的柱子上。58Hecksher.这是他“献给罗马人民”的礼物,这件事表明,他已经把这些看成了罗马人民不可分割的遗产。早年的罗马游客也提到过这些雕像;但它们被移到卡庇托利山之后,艺术家和普通市民才得以大饱眼福,这些雕像也开始声名远播——接着,铜版画的新发展又进一步提升了它们的名气,(几乎就在同一时期)青铜缩像(图3)也开始了复兴,这对于青铜像复制而言——包括西斯图四世赠给罗马人民众的铜像——可真是天作之合。其中,数百年来威名不堕的作品有——《母狼》(图178)《卡米琉斯》(图86)和《拔刺的男孩》(图163)。到15世纪末,在罗马城随处可见的古物中,这些和另外几件(不久后增加的)铜像就成了令人印象最深的一组作品。尽管在西斯图四世的眼中,可能它们只有象征意义和历史意义,但它们所享有声誉却实在不容小觑,比如世纪之交,罗马私人收藏家的数量就开始激增,不仅如此,就连他的侄子尤利乌斯二世也在梵蒂冈建了一个与之匹敌的博物馆,藉以收藏至为优美的雕像。

图3 Bronze statuette of Spinario with ink well.height:18.7 cm (Ashmolean Museum,Oxford)

眺望楼的藏品一开始就吉星高照,其部分原因似乎纯属偶然。几乎没有证据表明,当年的大主教朱利安诺·德拉·罗维尔——也就是后来的尤利乌斯二世——对搜罗古代雕塑有什么特别的兴趣,59Gaye,I.p.285;Weiss,1969,p.192.但——可能就是在他的某个庄园里——《阿波罗》出土了,且很快名声大噪,这下子,他可想做点事了。于是,尤利乌斯二世就把视觉艺术中极度炫惑人心的趣味与献身教皇制度的超越一切的忠诚捏合在一起。与绝大多数继任者不同的是,他总觉得个人所占有的杰作应该是教会遗产的一部分,而不是用来扩充自己的家族财产。

在16世纪初,人们对古物的渴求之心变得非常迫切。谁都知道尤利乌斯二世急于得到“所有最美妙的古物,想把它们摆在自己的花园里”,60Michaelis,1890,p.16,note 39.但在购买《拉奥孔》61Renier,p.210;Pastor,VI,p.488.时,他还是要经过激烈的竞争;教皇想得到点雕像,意识到这一点,所有者自然也会投其所好,把东西卖或送给他,但就算在早期,我们也不敢确定眺望楼所收藏的都是被认为品质最高的雕像。确实,在雕像庭院安置好《眺望楼的阿波罗》(图4)和《拉奥孔》之后,教皇又得到了《扮作赫拉克勒斯的康茂德》《赫拉克勒斯和安泰俄斯》[the Hercules and Antaeus]《克娄巴特拉》《维纳斯与丘比特》[Venus Felix]以及《台伯河神》——有些是新出土的,有些是存世藏品。此外,在其任期内还有很多发现,可能比前面提到的更出色,这些恐怕他也不会错过。通过文献材料和艺术家的画稿,我们知道到在私人藏品中也有一批被高度认可的雕像,而且(我们将看到)后任教皇也并非总是在坚持尤利乌斯二世所设定标准。很明显,眺望楼藏品的确立是得益于机缘(欧洲人的整体趣味也是如此),但此事还另有深意:摆在雕像庭院里,本身就是对品质的神化。正如此后的其他收藏一样,收藏者和所有者的声望更像是保证书,遮掩了人们在细心、平静地察看真正陈列之物时所做的判断。

尤利乌斯二世去世后,雕像庭院情形大变。继任者利奥十世(1513-1521)把一尊斜倚的雕像《尼罗河神》搬了进去,这大约是他上任约一年后出土的。这件雕像显然是要和《台伯河神》(两者发现的位置很近)做伴,可能教皇也没法做别的处理。总体上讲,利奥十世更热衷于扩充(当他还是个红衣主教时就已经开始囤聚的)62Müntz,1896.个人家族收藏,而非丰富梵蒂冈的藏品,他对雕像庭院的些许调整也不感兴趣。63Michaelis,1890,p.25.他的堂弟——也就是继阿德里安六世短暂执政后的继任者克莱门特七世[1523-1534]——同样也一门心思为梅迪奇家族扩充遗产,但他毕竟还是给眺望楼添置了《躯干》和第三尊斜倚的河神——也被称作底格里斯河[Tigris]或亚诺河[Arno],在那个庭院里,这是唯一一座无法激起罗马游客想象力的雕像。64Amelung and Lippold,II.pp.36-8.

雕像庭院已经远近闻名,但布拉曼特的对称设计还是需要更多能撑起门面的雕像。快到1536年时,罗马总督把《站立的维纳斯》(图175)送给了法尔内塞家族的教皇保罗三世(1534-1549),它被放在南墙的一个壁龛里。七年后,教皇又买到了《眺望楼的安提诺乌斯》(图73)——旋即大受欢迎,热度经久不衰——在入藏眺望楼的所有雕像中,这算是最后一件。现在,每个壁龛都有好东西了,他还让人把《马可·奥勒留像》(图129)从教皇寝宫[Lateran]运到罗马城,在卡庇托利山,米开朗琪罗为这座雕像设计了一个著名的底座——教皇肯定觉得,一旦完成了对梵蒂冈的义务,他也就可以心安理得地品味一下自己和自己家族所感受到的那种对古物的占有式的爱了。在为雕像庭院购买了《安提诺乌斯》之后,在生命的最后几年,他和一众子侄在罗马建立了第一个古典雕刻私人收藏,就像眺望楼一样引人注目——其宫殿建筑及后来的装饰,就算未超过教皇的官邸,那也是不相上下,此举开创了一种一直延续到18世纪中叶的新模式。

1545年8月,法尔内塞家族迈出了这新的一步。那些由官府雇来负责建造当时尚未封顶的圣彼得教堂的工人,在卡拉卡拉浴场[Baths of Caracalla]旧址属于法尔内塞家族的地产上挖出了“由整块大理石雕刻的一头公牛、三个女仆[ancille]和一个牧羊人”。这组雕刻(后被称作《法尔内塞公牛》,图85)随后被认定为表现了普林尼笔下的迪尔塞[Dirce]及其继子的雕像——这可是《拉奥孔》才享有的荣耀啊。教皇下令将它运回家族宫殿,要把雕像中的人物“修复成原样,这样的话,不消说它就是基督教世界最漂亮的物件了”。65Lanciani,1902-12,II,p.181.不久之后,一个巨大的无头《法尔内塞的赫拉克勒斯》也在同一地点发现,有希腊文题铭,也被带回了法尔内塞宫(图5和图118),此处或其他遗址后来续又出土了很多古代雕像,其中一部分,如《花神佛洛拉》[Flora]和《美臀的维纳斯》[Callipygian Venus],很快就引起了广泛关注。到1549年保罗三世去世时,其家族的古物收藏已经可以与教会和罗马城的藏品比肩了。

图5 Hendrik Goltzius:Farnese Hercules.engraving

就质量而论,法尔内塞家族的雕刻收藏要远超所有私人对手,但还有很多人拥有数量庞大的雕像,其中一些也是大名鼎鼎。早在16世纪初,德拉·瓦莱[della Valle]家族的诸多成员就已在罗马享有最出色私人收藏家的美誉。66Michaelis,1891-2,ii,pp.218-38.在罗马所有被频频描画的古物中,他们家收藏的两尊头顶水果篮的无臂《萨蒂尔》(图6)就忝列其中,1513年,在庆祝利奥十世加冕期间,这两座雕像曾公开展览,它们还是1540年为枫丹白露翻铸铜像的原件。切西[Cesi]家族在一百五十年内出过五位红衣主教——但没有一位教皇,在他们家备受赞美的众多雕像中,还有“一尊亚马逊女战士[Amazon](朱诺[Juno])……被米开朗琪罗誉为整个罗马最美的物品,法国国王翻制了模具,有好几次还想(把原件)带到法国去”。在当时要想确定一件古代雕像的名声,那还真离不开米开朗琪罗的赞美——就连法国国王也无法与之相比,经意大利最杰出艺术家点评后,某些特别之作即可获得崇高地位,这种情形一直延续到卡诺瓦[Canova]时代。一位同时代人还说米开朗琪罗的另一位朋友67De Maio,p.380.红衣主教罗多尔佛·皮奥·达·卡皮[Rodolfo Pio da Carpi]在奎里纳尔山[Quirinal]的乡间大宅和花园是“人间天堂”,68Aldrovandi,1556.p.299.在其“数量庞大”的古代雕像中,有一尊青铜《卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯》头像(图84),稍后,本书还会讨论它后来的命运。还有一位教皇的医生弗朗切斯科·富斯科尼[Francesco Fusconi],地位略低,就住在法尔内塞宫对面,但在他那么几件雕像中却有阿多尼斯[Adonis]或(《墨勒阿革洛斯》——图13),这可能是整个罗马城最出名的单件作品——看来那些操控市场、法力无边的收藏家总会有疏漏。到了世纪初,出土之物数量激增,对流入市场之物的竞争也异常活跃,但实际上,直到教皇保罗三世去世时,在眺望楼、卡庇托利山和法尔内塞宫之外,负有盛名的杰作还是屈指可数——尽管有时候,艺术家和古物学家的盲目热情,廷臣和家臣的谀美之词可能会让人觉得不是这样。

图6 Marten van Heemskerck:Courtyard of Palazzo della Valle,Rome.drawing(Kupferstichkabinett,Berlin)

图7 Sheet of drawings after the antique from the Codex Escurialensis (Library,Escorial)

图8 The groups of Alexander and Bucephalus.engraving (from Lafreri’s Sspeculum)

在紧随保罗三世的几位继任者的管理下,眺望楼的结构逐渐发生了一系列重大变化,不过,只有和本书主题直接相关时,我们才会予以讨论。在16世纪50年代,《克娄巴特拉》(图96)从雕像庭院移走,放进了一个新建的、即将进行精美装饰的房间,此房间与雕像庭院相邻,随后以“克娄巴特拉厅”[Stanza della Cleopatra]闻名——以雕刻命名房间,这是一个早期(可能是最早)的例子,我们看到,这种方式后来被频频仿效,影响深远。69See Vasari[Gentile de Fabriano e il Pisanello].p.38,for the ‘Stanza di Cesare’ in the Este palace in Ferrara in 1441 named after a ‘Divi Julii Caesaris effigiem’ given to Lionello d’Este by Pisanello:this is unlikely to have been an antique bust.本来,教皇想在那儿装一个喷泉,米开朗琪罗提议雕一个摩西击石(出水)大理石像,但教皇觉得这事儿太费时,于是采纳了瓦萨里的建议,把已经摆在雕像庭院用作喷泉的《克娄巴特拉》搬了进去,70Canedy,1967;Brummer,pp.254-64.雕像一走,壁龛空空如也,好像也没什么下文。

图9 François Perrier:The Nile.etching (from Perrier’s Seomenta)

此后,梵蒂冈收藏的雕像确实前路坎坷。在雕像庭院后面有一个覆顶陈列馆,里面立着一尊多次修复的《墨丘利》(图138),大概也是在1550年,尤利乌斯三世把它送给了佛罗伦萨大公柯西莫一世[Duke Cosimo I]。十年后,庇护四世[Pius IV]的建筑师皮罗·利戈里奥[PirroLigorio]对布拉曼特的设计做了大肆改动,铲平了雕像庭院西面的凉廊(其中一部分被换成了新的双层翼厅),还毁掉了此前曾让游客无比欢欣的天然花园。除了在园址新加的建筑,71Ackerman,1954,pp.87-97.利戈里奥又对眺望楼的剩余部分进行了全面重组,一番折腾,此处的古代雕刻数量剧增,但质量却差强人意:雕像不过是些摆设,挑选的主要标准是大小尺寸。有那么几个月,位于雕像庭院边上的这个大院子可真是气派非凡,相比之下,那个摆放着《阿波罗》《拉奥孔》和其他精挑细选的杰作的、朴实无华的花园可就相形见绌,矮一大截了。接着,这个小花园又遭到了掠夺,在其最受赞美的早年雕像藏品中,好像至少有一件已经被送到了佛罗伦萨。这次是《赫拉克勒斯和安泰俄斯》(图119),被送给了柯西莫一世——也是有史以来离开雕像庭院的第一件重要的、备受瞩目的作品——这件雕像尽管风雨剥蚀,破败不堪,也没放进壁龛,却[好歹]自尤利乌斯二世以来就一直放在庭院里。1566年,红衣主教米歇勒·吉斯列里[Michele Ghislieri]被选为教皇,称名庇护五世,这可是个不祥之兆。

庇护五世,这位消瘦的多米尼加修士生长于农家,生活一直极为简朴——从当选的那一刻起就宣称不会改变自己的习惯。72Pastor,XVII,pp.46-64.他的改革热情,第一个矛头就指向了眺望楼的雕塑藏品。在当选的几周内,他就宣布要遣散这些东西,“因为圣彼得的传人,家里不适合保留这类偶像”。73Ibid.,XVII,p.111,note 1;but see also Mercati,A.这种感受并不新鲜,在庇护五世那里也合乎情理。在本书中我们会看到,对罗马古典遗产的热爱似乎暗含了对一种替代性宗教的热情——而且,这一宗教不仅吸引了新教徒,吸引了满腹狐疑的城中游客,也同样吸引了天主教徒。古人享有声名,其情感的表达也受人敬重,但在同时代艺术中,这一点却很难被认可;毫无疑问,对奥维德的读者而言,在经历了加尔文主义的苦修,或见惯了反宗教改革艺术那矫揉造作的图像之后,正是诸多古代雕像中赤裸的身体——至少是那“单纯”“简洁”之美给他们带来了解脱。

甚至连16世纪初的人文主义者也意识到了这些诱惑,1527年,安德里·弗尔维奥[Andrea Fulvio]感觉一定要去推翻一个捕风捉影的老故事——即教皇圣格雷戈里曾“下令将所有最美的雕塑……扔进台伯河,只有这样,那些被它们的美所迷惑的人才不会误入歧途,偏离这个全新的、刚刚兴起的宗教”,74Fulvio,1527,fol.Ixxxi recto[forIxxvi].弗尔维奥之所以要推翻这一故事,可能是因为有证据表明并非所有人都像他那样钟情古代雕刻,或像他那样对展览古代雕刻的教皇和教会高层心怀敬意。由教皇来展览这类雕刻并不得体,这才是真正让人担心的事。正因为如此,所以早在1512年,一位参观雕像院的游客就对《幸运女神维纳斯》(图172)感到格外厌恶,幻想着能将此类雕像逐出梵蒂冈。75Gombrich,pp.105-6.十年后,教皇阿德里安六世[Adrian VI]也评论说,《拉奥孔》和其他几座古代雕刻都是“古代人的偶像”。76Pastor,IX,p.73.确实有人提起,说雕像庭院一开始的构想就是向异教秘密献祭,77Gombrich,pp.104-8.从藏品和排列上也能看出其他一些隐秘含义。78Brummer,pp.216-51.有敌意,那不足为奇——此前,受过教育的人对古物所怀有的景仰之情压制了敌意,现在,庇护五世让这种景仰之情经受了最严峻的考验。

第一批离开眺望楼的雕像是利戈里奥匆忙凑起来,用以装饰其奢华的半圆形剧场的那几件东西,79Michaelis,1890,p.42.不到一年前,这个剧场曾举办过一场华丽的骑马比武大会。前文我们提到,有雕像被移到了卡庇托利山,虽然这不太会削减其内在的、非凡的美感,但这已经让上一代艺术爱好者惊恐不安了。当时,在雕像庭院里,杰作前已经挂上了帘子,遮遮掩掩,难窥全貌,80Ibid.,p.41.他们好说歹说,劝阻教皇不要把它们移走。这些雕刻最终被获准留在原地,但禁止(游人)靠近。81Pastor,XVII,p.114.

传言教皇要从梵蒂冈搬走古代雕像,这让其他那些欧洲收藏者觉得大有机会,当然,最后也只是部分如愿。神圣罗马皇帝,西班牙国王还有那贪得无厌、纠缠不休的梅迪奇家族都从教皇那儿分了一杯羹。82Michaelis,1890,pp.63-6.事实证明,当1572年教皇去世时,所有的担忧和觊觎都明显过了头:最出色的雕像一件也没有离开这座城市。城里搞起了史无前例的暴力打击妓女和鸡奸者运动,庭院里的《维纳斯》和《安提诺乌斯》有嫌疑,但也只是用帘子遮了一下,毫发无损。83Pastor,XVII,pp.91,331-2.

庇护五世从眺望楼剩余雕刻中挑了一部分运到卡庇托利山,从某种程度上讲,这也是效法先例。一百年前,西斯图四世从教皇寝宫捐赠了一批铜像,开创了卡庇托利收藏。后任教皇纷纷步其后尘,而梵蒂冈守护者宫的保管者们在搜索得体的古代文物时也很卖劲儿。84Michaelis.1891.到1523年,仰慕卡庇托利山雕像的游客已经可以看见“世界上最漂亮、最有名的雕像”了,85Venetian Ambassadors,in Albèri,pp.108-9.尽管这一收藏背后的主要动机似乎是在寄托怀古幽情,而非因为雕像的内在美。

在卡庇托利山,源自马可·奥勒留凯旋门的三块浮雕是利奥十世的赠品,被放入了最受推崇的古代作品之列。1538年,保罗三世实现了西斯图四世的初衷,把马可·奥勒留骑马像从教皇寝宫转移到卡庇托利山,这表明,在那儿安家的雕像差不多可以和梵蒂冈的雕像平起平坐了。1564年,红衣主教罗多尔佛·皮尔·达·卡皮遗赠了另一件惊人的伟大古罗马纪念物——(此前提到过的)传为罗马共和国创建者《卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯》的青铜头像,至于庇护五世从眺望楼剧院捐赠的雕像大杂烩,虽然罗马人也怀着感激之情予以接受,86Pastor.XVII,p.112.但与上述作品相比,它们看上去更像是一种反衬——在当时没有一件让人太感兴趣,甚至都人没当回事儿。一直到18世纪,这两处官方的、永久的、公共的收藏都未再增添过有名气的作品。

第三章 石膏像和版画

枫丹白露规模庞大的青铜复制品收藏远非一般人所能偿付,但石膏像却相对便宜。我们已经知道,枫丹白露之后很快就出现了至少一处此类收藏。瓦萨里[Vasari,1511-1574]说,雕塑家莱昂内·莱奥尼[Leone Leoni,1509-1590]在米兰自家大宅,即“巨人柱之宅”[The Casa degli Omenoni]的庭院立了一尊马可·奥勒留[Marcus Aurelius]骑马像,宅子其他地方也有造像,都是他“穷尽所能搜集的众多杰作,有雕刻的,也有翻制的,有古代的,也有现代的”。87Vasari,VII,pp.35,540-1.其中一些肯定是脱胎于莱奥尼从枫丹白露弄来的模具,前文提到过这件事。这一收藏始于1550年之前,显然瓦萨里也认为它非同凡响。

1586年,乔瓦尼·巴蒂斯塔·阿尔梅尼尼[Giovanni Battista Armenini]在其关于绘画的论文中劝告所有(学艺术的)学生都去临摹罗马最著名的雕像——除了眺望楼的“拉奥孔、赫拉克勒斯、阿波罗、躯干、克娄巴特拉、维纳斯和尼罗河神”,还要有《马可·奥勒留》[Marcus Aurelius]《亚历山大和牛头宝马》《帕斯奎诺》[Pasquin]以及凯旋门和图拉真、安东尼奥尼纪功柱上的浮雕。他见过一件《拉奥孔》蜡模,不到两个巴掌高,非常精美。但翻模像才是绝对可靠的复制品,价钱“微不足道”,重量轻,便于带往各个国家。既然能够接触到它们,任何人任何地方都没有理由不“循此而行”[il buono et antico sentiero]。88Armenini,pp.61-3.这句话显然不能按字面意思理解:奎里纳尔山巨大组雕(《亚历山大和牛头宝马》)的翻模像,那可绝非寻常之物;要想从罗马得到翻模像,莱奥尼还需要教皇的特许文书,而且我们知道,这些可都是小心翼翼用驴驮回来的。89Nebbia,pp.57-9.翻看梅迪奇的账本,我们还得知1588年运往佛罗伦萨的《尼俄伯组雕》翻模像同样也极难运输,得分块分批运,到达后再耗费心神拼装。90Mandowsky,1953,pp.255-8.阿尔梅尼尼说,他在米兰、热内亚、威尼斯、曼图亚、佛罗伦萨、博洛尼亚、佩萨罗、乌尔比诺、拉凡纳“以及其他一些较小城市”都见到过堆满精美翻模像的房间。他说的这些(难免有夸大之处),基本上是指半身像和一些小尺寸作品,至少从15世纪开始,艺术家们就开始收集和使用这些物品了。91Candida,pp.94-5 (for references to Squarcione,Mantegna and others).阿尔梅尼尼说这番话之后近两个世纪,旅行者们还在劳费心神对当时在都灵、博洛尼亚和威尼斯新出现的翻模像藏品做出评论,92Wright,II,p.440;Lalande,I,pp.152,235 and note.这表明大规模的(翻铸)事业还不多见。可以明确地讲,18世纪之前,意大利之外,出自眺望楼的成套翻铸件可一直都是珍罕之物。

第一所艺术学院,佛罗伦萨设计学院[Florentine Accademia del Disegno]在其1562年起草的原初规章中提到了“一个大架子”,——存有“设计稿、(人体)模型、雕像、植物、建筑(模型)”[disegni,modelli,distatue,piante,di edifizij]等教学藏品——但没有证据表明其中包括翻模像。由于1638年才首次提到写生课,所以规章中的教学意图和实际情况未必完全吻合。93Pevsner,1940,p.62;Reynolds,T.,pp.83,206,231.1598年,罗马的圣路加学院[Accademia de S.Luca]在建立五年之后倒是接受了一套翻模像,94Pevsner,1940,p.62;but Alberti,p.5,only mentions ‘opere di rilievi in cera,creta’.1620年,费代里科·博罗梅奥[Federico Borromeo]也为由他资助创建的米兰学院[Milanese Academy]提供了一些翻模像。他这是取自某位阿雷佐的莱昂内[Leone of Arezzo]——当然,也就是莱昂内·莱奥尼,而且认为,这些都是莱昂内·莱奥尼为弗朗索瓦一世制作的。其中“阿波罗,像太阳一样,射出最耀眼的光芒;接着是安提诺乌斯,娇柔细腻[morbidezza],名闻遐迩;随后是一长排,有帕斯奎诺,赫拉克勒斯,角斗士和纳西索斯……”95Borromeo,pp.35-8,71-3;Boucher.到了18世纪,这些翻模像依旧受人尊敬。96Richardson,1722,p.28.罗马学院,尽管其首任校长费代里科·祖卡罗[Federico Zuccaro]想法多多,但它一开始还算不上一所成功的学校。它在17世纪20年代和30年代展开过一些教学,但直到很久之后才真正变成一所教育机构。卡罗·马拉塔[Carlo Maratta]的一幅寓意素描就充分体现了它的理想,画中的模型有《法尔内塞的赫拉克勒斯》《梅迪奇的维纳斯》,《眺望楼的安提诺乌斯》等。显然,这一时期的罗马学院又补充了一套新的翻模像。97Bellori,pp.629-31;Goldstein.下一个例子是法兰西学院(后面还会论及),事实证明,它成了18世纪创建的绝大部分艺术学院的样板,正是通过法兰西学院,对古代雕刻翻模像的临摹最终变成了阿尔梅尼尼一直提倡的、遍地皆是的学院训练标准,阴差阳错,不管是流行见解还是谬解,俨然都把这种临摹视为此类学院的本质,直到晚近时期才有所改变。

在文艺复兴盛期,关于最有名、最漂亮罗马雕像的知识传遍了欧洲,其主要方式是版画而非翻模像,这应该没什么疑义。现存绝大多数15世纪意大利铜版画都是宗教题材或纸牌,但1500年之后,异教题材日益流行,最著名古罗马雕像版画开始出现——首当其冲的是《马可·奥勒留》,当然还有《阿波罗》和《拉奥孔》。马尔坎托尼奥·雷蒙迪[Marcantonio Raimondi]98Gardey,Lambert and Oberthur,nos.104- 6,112,126,192-3,231.为至少八尊古代雕像作过版画,在16世纪早期,其他一些铜版画家也在罗马工作,如乔瓦尼·安东尼奥·布雷夏[Giovanni Antonio da Brescia],尼科莱托·达·摩德纳[Nicoletto da Modena],马库斯·达·拉瓦纳[Marco da Ravenna]和阿戈斯蒂诺·韦内齐亚诺[AgostinoVeneziano],他们笔下的古代雕像,数量当为前者的三倍左右。99Bartsch,XIII,p.282,no.50;p.290,no.64;p.326,no.15;XIV,nos.202-5,243,299,309,328-9,340-1,353,480,514-15;Hind,plates 536,539-40,656,659,802,869.

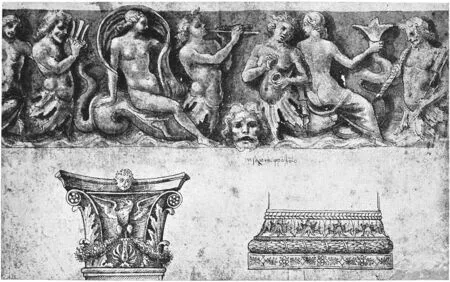

印这些版画的艺术家经常也会接点别的装饰活儿和建筑细节——怪诞装饰,雕花壁柱,柱顶线盘和柱头,在15世纪末和至16世纪初制图师的“罗马写生集”中,这些可能是最流行的素材,这种本子也有助于传播古代艺术(及受它启发的新艺术)。例如,在1509年,有一本写生集埃斯科里亚图典[Codex Escurialensis]在西班牙就被用作图谱,100Kruft.其中有古代雕刻素描稿(包括《马可·奥勒留》《眺望楼的阿波罗》君士坦丁凯旋门及图拉真纪功柱浮雕),101Egger,fols.31V,45,53,60V-64.还有古代建筑和装饰。此书绝不可能是为西班牙泥瓦匠编撰的,但是,其中对已有建筑元素的复制却很成功。雕塑又是另一回事:图画手段可以传递它的信息,但要照样子再做一个还真没那么容易。

印本图书问世了,但手抄本诗歌、包括学术论文依旧广泛流传。同理,我们也不能把版画视为将罗马古代雕刻藏品知识传播到意大利之外的唯一手段。其实“写生集”也常常是复制品,或至少包括了复制品(也就是照抄其他写生集),通常会和原作混用,让人难分彼此。102Canedy,1976,pp.9-14.如果精细的记录(图7)和奇思妙想的发明或组合编造之物混在一起,也同样让人难以区分。

绝大多数写生集都显得杂乱无章,很可能它们都是艺术家自己编、自己用,就算真是这样,这些写生册还是可以为他人提供便利——比如西班牙泥瓦匠马滕·凡·海姆斯凯克[Marten van Heemskerck]的写生册,或艺术家16世纪30年代在罗马制作的素描,以及同时代或一个多世纪之后的北方版画家的作品。103Michaelis,1891-2,I,pp.127,169-71;ii,pp.219-21.

到16世纪40年代晚期,临仿古物的成套版画开始出现,内容是成组头像,表现了恺撒及取材于界碑胸像[herm busts]和钱币上的伟人。104Vico,1550;1554;1557;Statius.有位出版商名叫安东尼奥·拉弗雷里[Antonio Lafreri]——其建树曾令瓦萨里刮目相看。105Vasari,V,p.431.此人更有雄心,出版了一本漂亮的册子,扉页上题写“罗马盛事镜鉴”[Speculum Romanae Magnificentiae],供那些想要收藏其无页码图册的人购买。绝大多数现存此类图册,一开头都是古罗马平面图,接下来是古罗马建筑的重构,末尾是古代雕刻(图8)。他这本册子,日期最早的图版出自16世纪40年代,其中的五十幅古代雕塑插图被收入拉弗雷里16世纪70年代早期制作的图册中,106Ehrle,pp.11-25 and appendix;Lowry.日期最近的图版由拉弗雷里的外甥和继承人克洛德·迪谢[Claude Duchet]于1580年代增补。拉弗雷里有一个重要的竞争对手叫乔瓦尼·巴蒂斯塔·德·卡瓦利耶[Giovanni Battista de’Cavalieri],一般称他卡瓦赖利斯[Cavalleriis],他的图集中有五十多幅版画,专注于古代雕像,在16世纪60年代早期连续出过两版。1584年之前还出过一次含一百幅插图的扩充版;1594年他又出版了另外一百幅图版。其他一些图集大抵都脱胎于拉弗雷里和卡瓦赖利斯。107Ashby,1920.

卡瓦赖利斯把题材限定在罗马,但他却力求囊括全城的主要雕像。他笔下的插图,原件大多数出自六家杰出收藏,除此之外,他还复制过含有两、三件雕刻的群像,甚至还有一些单件,这些都出自一些小型收藏。另有一些是出自一位显然也“活跃于市场”的神秘的“佩特鲁斯的雕刻家”[Petrus Sculptor]。

从某种程度上说,这一事业可能与16世纪博洛尼亚伟大的博物学家乌利塞·阿尔德罗万迪[Ulisse Aldrovandi]出版的第一部著作有关,他想为所有罗马古代雕刻编一份全目,“一个都不漏”——这可是前所未有。其手稿草就于1550年,抄本交到了地志学家卢乔·福诺[Lucio Fauno]和出版商齐莱蒂[Ziletti]的手里,1556年作为福诺和卢乔·毛罗[Lucio Mauro]二人编撰的罗马导览的附录出版,在后续版本中有所增补。108Urlichs,L.H.;Aldrovandi,1907,p.26.

面对阿尔德罗万迪那异常详尽的清单,读者们肯定心痒难耐,希望他能在雕像质量上指点一二。卡瓦赖利斯那本书也在市面上出现了,接下来需要的可能就是精挑细选的图集了。某些写生集可能就是为了迎合这一点,其他出版物也见风使舵、改头换面,加了些说明性标题。109Michaelis,1891-2,v,pp.93-4;Battelli;Dhanens.我们也可以用这一眼光看待拉弗雷里的古代雕刻版画。事实上,直到1638年,最早一部刻意限定在最精美古代雕刻的插图本著作才得以问世。这部书有一百幅插图,来自不到一百件雕像,以及一件现代作品(米开朗琪罗的摩西),版画作者是法国艺术家弗朗索瓦·佩里耶[Francois Perrier]。这本书大获成功;于是,1645年,一部呈现古代浮雕的姊妹篇也面世了。在17世纪,其他艺术家和出版商也在模仿这一思路,最有名的是扬·德·毕晓普[Jan de Bisschop],桑德拉特[Sandrart]和巴尔托利[Pietro Santi Bartoli],到18世纪晚期就是弗朗切斯科·皮拉内西[Francesco Piranesi];但佩里耶的书便宜,110For the cost in 1642.see Stone,p.199.多次重印,可能比与之竞争的豪华大部头更畅销。迟至19世纪20年代,弗拉克斯曼[John Flaxman]在皇家学院[the Royal Academy,London]还对学生提及佩里耶,111Flaxman.p.134.只要能在他那本图集中现身,那么一尊雕像的名声也就得以确立或确认了,这是早先那些不太严格的编本所无法企及的。

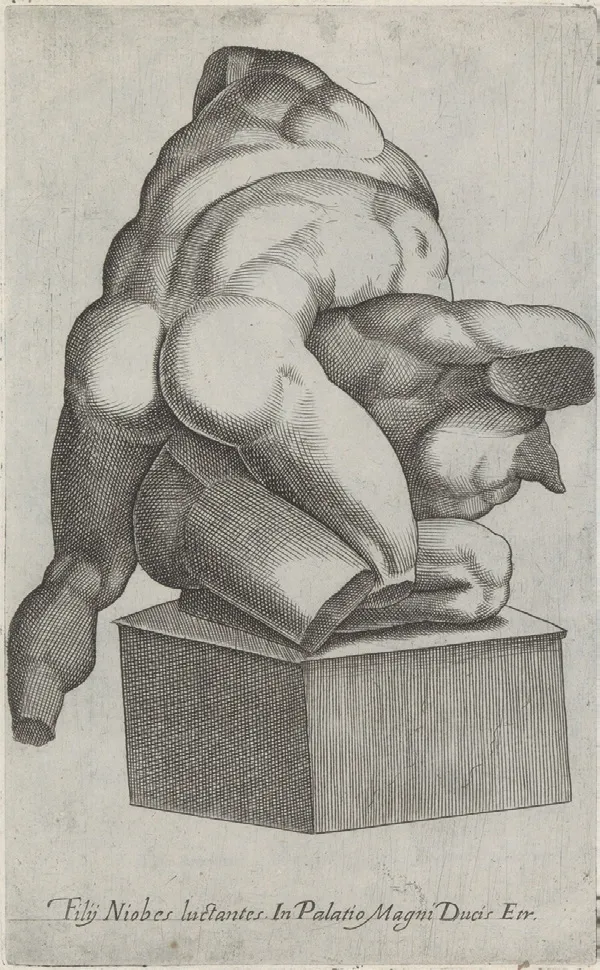

卡瓦赖利斯的图像很小,画工庸劣,还常常画反了,但他还是力求准确(比如书中提供了可靠证据,显示《尼俄伯组雕》和《摔跤者》修复之前的样子——图11)。绝大部分早期古代雕像版画与罗马写生集一样,总是要添一点怪东西,一些臆造之物,甚至是想象中的损泐,以及虚无缥缈的建筑或风景背景。16世纪早期的马可·奥勒留版画可谓千人千面。112Hind,plates 656,802,869.眺望楼的阿波罗在被修复之前,就已被刻印成完整形象,身后是风景,而非雕像庭院。还有一个艺术家把《拉奥孔》画在一堵败墙前,好像在暗示刚发现的那一刻,另一位则把这群人置放在特洛伊海岸,远处是一堆古庙。113Bartsch,XIV,nos.243,353 (for Laocoon);Hind,plate 659 (for Apollo).同样,一些学者把古代铭文抄录的很准确,样子也是破破烂烂,114Mandowsky and Mitchell,pp.26-8.但就我们所知,一些碑铭学家——如让·雅克·布瓦萨尔[Jean-Jacques Boissard]的著作中的古代铭文实在是异想天开,令人无法相信。

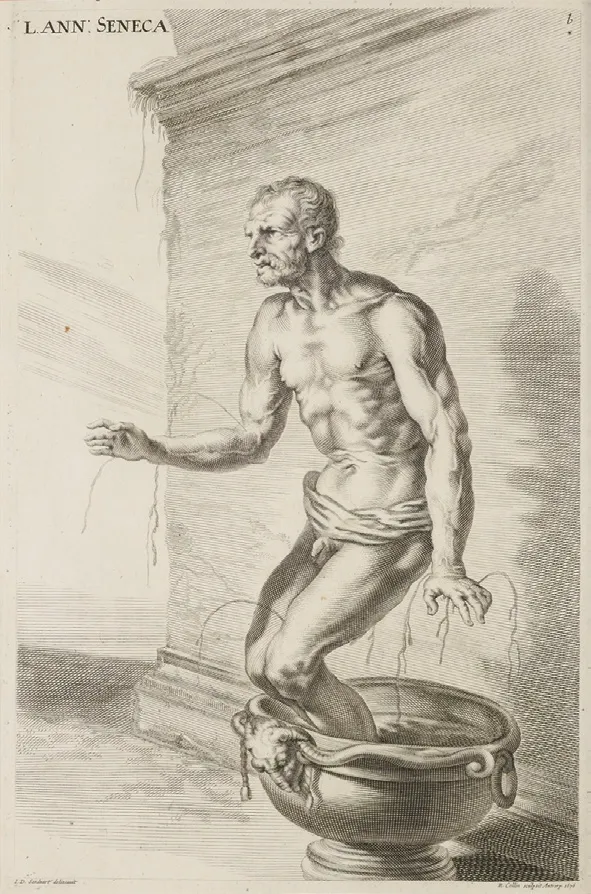

这种态度在17世纪早期仍未改变:佩里耶的版画与卡瓦赖利斯的相同之处在于,对于那些未被修复的雕刻均未做添加(在他的版画中,《尼罗河神》中的儿童都保留原样,是些碎块和残片——图9),但的确是加了些花哨的背景。他设想的《尼俄伯组雕》极具绘画感(图10),《摔跤者》是在竞技场前搏斗,《赫耳玛佛洛狄忒》不是卧在床垫上而是躺在溪流边。115Perrier,1638,plates 35,87,90,93-5.这些代表性图集中最不一致的是桑德拉特,1680年,他出版了众多版画家的作品,其中很多是依据半个世纪前他留居意大利时所做的素描。有时候,某些雕像俨然还是他看见它们时的样子;有些却画得栩栩如生(比如,他的《塞内加》,血管还在向外喷血——图12);116Sandrart,1680,p.26,engraved by R.Collin,1676.有时候雕像被他修复了一半(如他的《尼罗河神》);117Ibid.,p.58.雕像的背景常常被改换成风景(《尼罗河神》就斜倚在金字塔和棕榈树前);有几次,他还把来自不同收藏的雕像组合在了一起。118Ibid.,pp.53-4,64.这一时期,巴尔托利已在罗马建立了新的标准,尽管他也有本事给《博格塞的舞者》[Borghese Dancers]加上点风景,119Bartoli,1693,plate 63.而且别人还说他“设计得非常好,想做差的设计都不可能……但也难保他刻印的那些古代名贵雕像从未被他的工具大大美化过”。120Misson,1739,II,i,p.172;see also Richardson,1722,pp.264-5.

图10 Francois Perrier:Imaginary reconstruction of the Niobe Group.etching (from Pirrier’s Seomenta)

图11 The Wrestlers. engraving (from Cavalleriis’s Antique Statue Urbis Rome)

图12 J.von Sandrart:Dying Seneca.engraving by R.Collin (from Sandrart’s Sculpturae Veteris Admiranda)

从巴尔托利开始,临仿古物的版画越来越可信,并在19世纪初大尺寸对开本出版物中达到了巅峰——比如由慕雅会[Society of Dilettanti]出版的《古刻撷英》[Spsecimens of Ancient Sculpture]第一卷,以及《卢浮宫藏雕刻专辑》[Musée Françai]的第二卷。颇有讽刺意味的是,当时石膏像越来越多,这反而削减了版画作为信息载体的重要性。不过,以略为率性的方式来呈现古典雕刻,这种做法依旧盛行。在后面章节还会出现画家、版画家笔下的“随想图”[capricci](图44)。画中,那些最出名、最漂亮的雕像都被神奇地修复了,或是惨遭割截,古怪地彼此组合在一起,远处是奇异的背景。