基于CiteSpace 的思想政治教育亲和力研究可视化分析

高一白 胡嘉鑫 陆子豪 李坤泽 崔云舒

(辽宁师范大学马克思主义学院)

思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待。为了明晰学术界关于思想政治教育亲和力的研究成果和当前进展,进一步把握思想政治教育亲和力的未来走向,本文以中国知网(CNKI)为数据来源进行数据查找和筛选,以期刊作为文献类型,以“篇名=思想政治教育亲和力”进行高级检索,期刊类别设定为“全部期刊”,检索时间截至2022 年7 月。进行检索后共得到文献225 篇,手动剔除4 篇书评后得到相关研究性文献221 篇作为数据样本,采用科学计量软件CiteSpace 进行可视化分析数据样本,系统掌握当前思想政治教育亲和力研究的现状、热点主题和演进历程,并提出对未来研究的展望,以期对学界研究提供参考。

一、思想政治教育亲和力研究的计量分析

(一)发文量及其年代分布

通过对某一研究领域不同年份发文量的比较,可以直观地了解该领域的研究态势。通过统计思想政治教育亲和力研究在2006年-2022 年这一区间内的发文量可以发现,该研究发文量总体上呈现一种先轻微波动、再爆发上升、后逐渐回落的发展态势。数据统计2006-2016 年发文量少,年均不超过3 篇。于2006 年发出第一篇关于思想政治教育亲和力的论文,但随之2007 年和2008 年均无相关论文发表,2009达到一个小峰值,发文量为3 篇。之后几年关于思想政治教育亲和力的文献始终呈波动状态,但仍未超过3 篇,反映了该阶段尚未对思想政治教育亲和力进行系统全面的研究,只是个别作者针对汶川地震和社会主义荣辱观等具体事例的有感而发,研究热度相对不足。2016 年党和国家提出要加强思想政治教育的亲和力和针对性,使得国内学者开始注重对于思想政治教育亲和力的研究,相关领域文章的数量在2017 年直线上升,达到18 篇,并且在2017-2019 年的三年内持续上升。但2020-2022 年关于思想政治教育亲和力的研究文献数量呈相对下降的趋势,研究热度有所减弱,未来学界应加强对思想政治教育亲和力的研究关注度,提升其研究热度。

(二)高产作者以及作者合作分析

高产作者是相关领域最为活跃的代表,他们的研究具有引领性,为该领域提供大量文献资料,因此对高产作者信息进行分析掌握对于我们了解该领域的研究状况十分重要。

根据科学计量学中普莱斯定律,Mp ≈0.749 √Npmax 对高产作者的界定,Mp 表示统计时段内高产作者至少发表的论文数,Npmax 表示统计时段内最高产作者发表的论文数[1],据检索结果可知最高产作者共计发文6 篇,计算可得 Mp ≈1.834 篇(取整为2),因此发文量达2 篇及以上的作者是该领域研究的高产作者,最后检索可得到14 位高产作者。其中李建是思想政治教育亲和力领域中的最高产作者,共发文6 篇;王思秀、沈光并列第二,共发文4 篇;陈红媛发文量为3 篇;罗忆乔、徐猛香、王恩伟等其余作者发文均为2 篇。

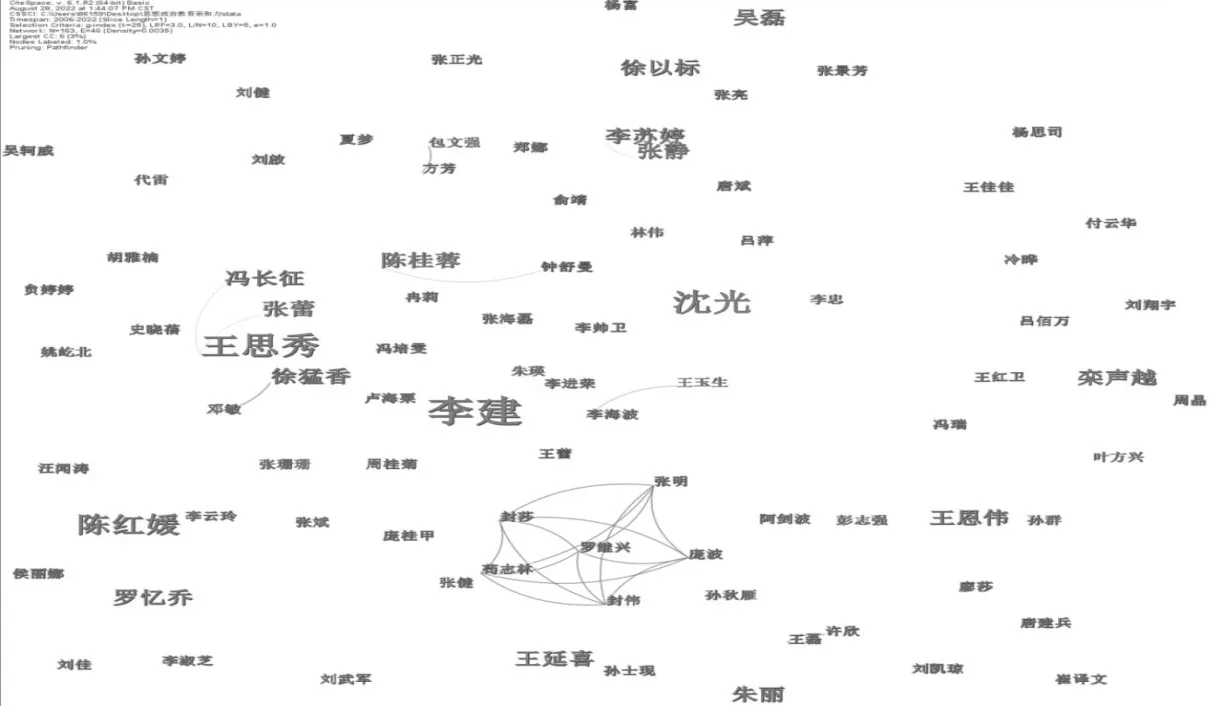

通过CiteSpace 的合作网络分析功能可以分析研究者在思想政治教育亲和力研究中的合作状况,经过运行得到思想政治教育亲和力研究的作者合作网络图谱(图1)。

图1 思想政治教育亲和力研究作者合作网络图谱

该图谱中共有163 个节点,46 条连线,网络密度为0.0035,网络密度值反映了各作者之间参与交流合作的情况,越接近1 代表相互之间合作关系越紧密。首先,通过图谱可明显看出高产作者大多为独立研究,李建作为最高产作者,与其他作者之间无彩色连线,只是独立的一点,反映了目前我国关于思想政治教育亲和力的高产作者之间缺乏合作。其次,仔细观察分析图谱可发现思想政治教育亲和力的合作网络呈现出“小部分集中成团,大部分孤立分散”的状态,较少形成如罗继兴、封莎、苟志林、庞波、张明、封伟六人通过密集连线组成的一个封闭式的网络,这些作者之间形成了一个紧密的科研合作圈,彼此合作密切;再如冯长征、张蕾、王思秀三个人组成的合作圈,代表着他们之间也存在着合作关系。但是,大部分科研工作者是处于单线合作或者独立研究状态,由此可见目前关于思想政治教育亲和力的研究工作尚未形成一个全面系统的科研体系,彼此之间交流甚少,缺乏合作,因此,思想政治教育亲和力研究的纵深发展,必须要转变当前单一的研究现状,各科研工作者之间应加强交流合作,实现研究成果的共力共享。

二、思想政治教育亲和力研究热点分析

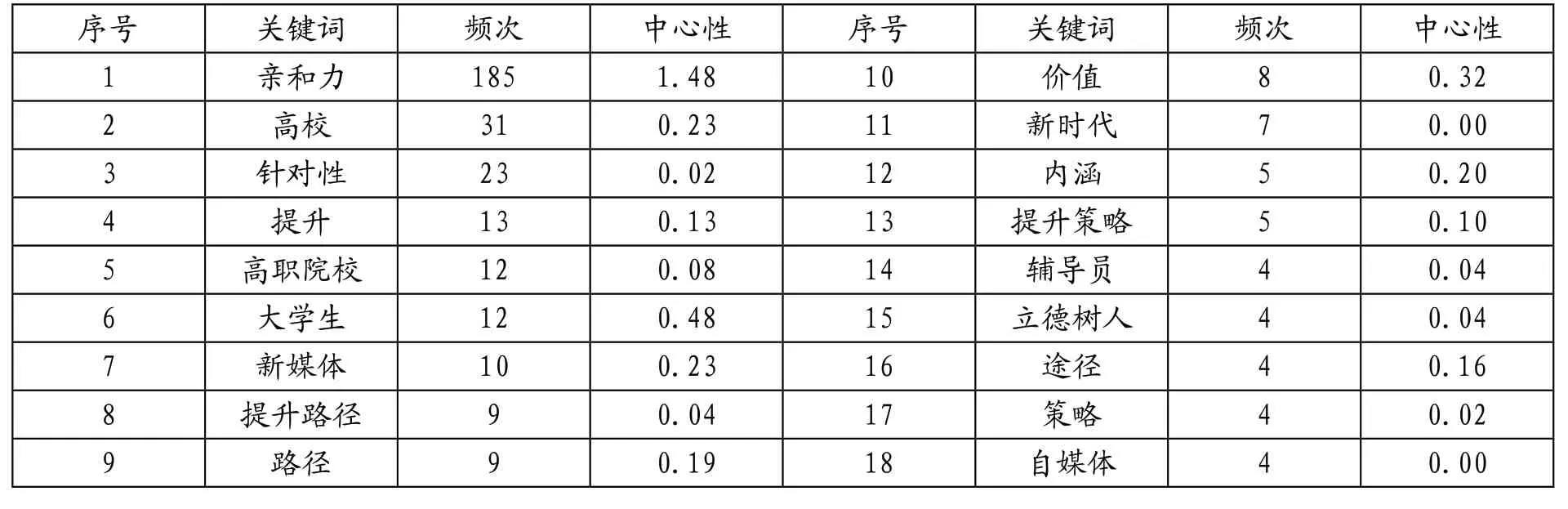

基于词频的统计分析,在某一领域中,如果发现在众多的文献中反复出现某一个或某几个关键词,那么这些关键词所表征的主题就是该领域的研究热点[2]。经过运行CiteSpace 软件得到思想政治教育研究的关键词共现知识图谱(图2)

在关键词共现图谱中,节点共168 个,连线共215 条,网络密度0.0153,由图2 可知,不同大小的彩色圆圈,代表着关键词出现的频次的大小,圆圈越大关键词频次越高。图中频次最高的关键词是 “亲和力”,共出现185 次,此外“高校”“针对性”“提升”“大学生”“新媒体”等都属于出现频次较多的关键词。若节点的中心性大于 0.1代表该节点较为重要,是研究该领域需要重点把握的。表1 中呈现出关键词共现频次大于等于4的18 个关键词,其中中心性大于0.1 的有9 个,虽然可以看出来中心性大小与关键词共现频次并不同步,但大部分关键词共现频次多且中心性强,例如亲和力(中心性1.48)、高校(中心性0.23)、提升(中心性0.13)、大学生(中心性0.48)、新媒体(中心性0.23)、路径(中心性0.19)、价值(中心性0.32)、内涵(中心性0.20)、途径(中心性0.16),这些关键词可视为该研究领域共同关注研究热点。

图2 思想政治教育亲和力研究关键词共现图谱

表1 思想政治教育亲和力研究词频TOP18 关键词

三、思想政治教育亲和力研究演进路径

关键词突现图谱可以发掘该研究领域的新兴趋势和活跃程度,通过对生成的关键词突现图谱(如图3 所示),进行分析后可发现“价值”“教育”“途径”“针对性”“提升策略”,“高职院校”这些关键词突现强度相对大,代表这类主题十分重要,成为一定时期内具有影响力的研究热点。其中“价值”“途径”的关键词突现周期相对长,反应该主题长时间受到学者关注。通过对CiteSpace 关键词突现图谱的分析可将思想政治教育亲和力研究的演进路径分为三个重要阶段。

图3 思想政治教育亲和力研究关键词突现图谱

(一)初步探索阶段(2006-2011 年)

由图知“价值”这一关键词突现时间最早,可得出“价值”是在思想政治教育亲和力研究早期受到关注的主题。但这个阶段的作学者多是注重对于思想政治教育亲和力内涵的阐述和发展状况的描述,关于解决对策相对较少。例如,李云玲通过分析青年学生社会主义荣辱观现状调查研究报告的数据,发现大多学生认为思想政治教育缺乏亲和力,于是从思想政治教育亲和力的概念出发,列出三种具有代表性的概念,并进一步分析思想政治教育亲和力的必要性,由此展开思想政治教育亲和力的初步探索[3]。

( 二) 实践拓展阶段(2012-2018 年)

图中Strength 数值表示关键词突现强度,由图可得“途径”这一关键词在所选取的时间段中间部分突现,且突现强度最高,证明它是一个重要转折点,代表这一阶段的研究方向从对于基本概念的研究转向具体的针对性研究,开始探索思想政治教育亲和力的发展途径,注重解决思想政治建设中的实际问题。王南芳分别从教育者、教育方法和课堂教育质量的方面探索提高我国高校思想政治教育亲和力的具体途径,认为教育者在思想政治教育中发挥主导作用,要求教育者树师生平等的教育理念,真诚待人,以情感人;同时丰富教育的方法,善于运用典型事例、身边事例,带领学生深入社会实践,实现师生双向互动;还要不断完善教育环节,结合时事政治讲解教学内容,提高教学的艺术性[4]。此外,在这一阶段也注重系统要素之间的关系,意识到思想政治教育活动不只是由教育者和教育对象组成,还涉及教育的途径、教育的内容、教育的环境等诸多要素。李建对思想政治教育的组成要素进行细分,分别从教育目标、教育主体、教育媒介、教育环境和教育对象五个方面阐述提高其亲和力的必要性,建立有效机制形成合力,进而提高思想政治教育的总体亲和力[5]。“针对性”这一关键词于2018 年突现,表明学者开始针对思想政治教育亲和力的现状提出针对性的策略。段诗云根据新时代我国主要矛盾变化,认为重视思想政治教育的针对性对于提升高校思想政治教育亲和力起到基础性作用[6];阮海龙在我国进入社会主义现代化建设的关键时期这一大背景下,提出高校在培育高质量人才中起重要的作用,但由于内外环境的复杂多变,思政工作面临严峻挑战,要求教育工作者的教育更有针对性,使受教育者产生亲和感[7]。

(三)快速发展阶段(2019年至今)

思政课作用不可替代,思政课教师队伍责任重大。作为高校教育工作者,与学生密切联络者的辅导员在这一思想建设中处于至关重要的地位,因此“辅导员”“高职院校”“教育者”成为这一时段的研究热点,并且在未来也有持续发展的倾向。马毓轩认为应充分发挥高校在新时代高培养人才的主阵地的作用,高校思政工作者应发挥主体能动性,掌握主动权,自觉成为思想政治的传播者,为中华民族伟大复兴培养高质量人才。加强高职院校政治教育队伍的建设,使其具有宽阔的视野、创新的思维、严格律己、正直无私的特点[8]。倪颖认为高校辅导员在日常思想政治教育工作中要落实立德树人的任务,潜移默化影响受教育者,提高教育的亲和力,为此提出高校辅导员提升思想政治教育亲和力的相关路径[9]。新媒体的快速发展以及它的快速性,流动性给思想政治教育领域带来机遇和挑战。针对此,孙秋雁首先肯定了自媒体时代为思想政治教育亲和力的提升提供机遇,丰富了思想政治教育的载体,有助于教育者多种渠道灵活传播党的方针政策,也使教育内容变得时代化,可以更为系统地了解思想政治教育相关内容,能够使受教育主体充分发挥自身的主观能动性[10]。

四、思想政治教育亲和力的研究展望

本研究利用科学计量软件CiteSpace 对中国知网关于思想政治教育亲和力的相关文献进行整理和分析,依次剖析了该领域研究文献年度分布、高产作者和作者之间的合作网络、对于关键词进行共现和聚类分析掌握该领域的学术热点、运用关键词突现图预测未来学术发展状况。通过对文献的分析了解到当前研究存在的问题,从以下三方面提出未来展望。

在研究者交流合作方面,由思想政治教育亲和力作者合作网络,看出该领域的学者之间交流甚少,应打破壁垒,加强专业学者之间交流合作甚至是跨学科的互动,采用多种研究方式,将定性研究与定量研究相结合,多层面完善思想政治教育亲和力的建设。

在理论路径探索方面,要求学者具有前瞻性,不局限于当前研究现状,对过去思想政治教育亲和力的推广事例进行反思,不断总结发展思想政治教育亲和力的先进经验,进而得出可以提升的共性因素,加强针对性,进一步拓展新时代思想政治教育亲和力的路径研究,用理论指导实践,增强思想政治教育实效性。

在实践应用方面,要把研究理论应用于实际建设方面,强化理论的现实服务性,从实践中来到实践中去。对于高校、辅导员、网络等研究热点持续探索,使这类主体在日常教育中发挥作用。通过课堂这一主阵地和高速发展的新媒体技术推动思想政治教育课程模式转变,促进新时代思政课的革新,让思想政治教育亲和力发挥实际性作用,培养有理想有抱负的新时代高校学生。并且在党的二十大召开后,深刻贯彻党的“二十大”精神,不断探索适宜高校思想政治教育亲和力高质量发展路径。