空间、具身、互动和引导:VR电影叙事的逻辑

杜 鑫

VR作为新的叙事媒介,深度“沉浸阈”1空间、多感官多模态交互的媒介属性,为VR电影创作提供了更多可能性的同时,也带来了新的情况和挑战。相较于传统电影,VR叙事设计更为复杂。观众进入立体的故事空间,从单一观者转变为角色的扮演者、情感的体验者、世界的探索者、故事的构建者。VR电影导演赋权给观众,观众变为体验者或用户。在体验者拥有一定选择(互动)自由的前提下,进行时空叙事,是VR电影叙事的难点,本质上是导演故事框架和用户互动之间的矛盾。叙事成为作者、故事元素、体验者互动共同作用的结果。从传统电影的“摹仿叙事说”“时间叙事”转向VR电影的“空间”叙事、“亲历”叙事、“互动”叙事、“引导”叙事。从“叙事设计转向叙事生态设计”。2

一、VR电影的类别

依据互动技术的水平,VR电影可以分为三自由度(3dof)与六自由度(6dof)两种。前者多为全景摄影机拍摄的360度视频和电脑制作的动画影像,体验者置身于全景影像的中心位置,无法和故事中的内容产生实时交互。受众身体的能动性,主要表现为主动的视觉观看和简单的触控,如头部转向和凝视控制。后者多为游戏引擎制作的VR内容,六自由度的VR电影中,体验者可以借助虚拟化身实现微动作(歪头、身子前倾)、虚拟空间内移动、与故事世界实时互动等行为。无论是三自由度还是六自由度,VR电影叙事的底层逻辑是不变的。空间、交互、具身的媒介特性,孕育了崭新的叙事语言。现今,VR电影缺乏系统化深入的研究,大量的VR叙事案例证明,作品照搬传统电影连续性剪辑的方式,并不适用于VR电影。

二、基于空间的VR电影叙事

(一)叙事媒介与空间

媒介叙事离不开空间,空间是故事发生的容器或载体。文学文本的空间建构依托于读者想象力。漫画和电影将空间(地方、环境)通过图像具象化展示给观众,并对静态图像/动态影像片段进行连续性编辑,赋予了空间新的意义。电子游戏的互动技术,则给予了玩家控制化身、探索、体验和改变虚拟空间的能力。

VR技术为体验者营造了极具包围感的全景视域空间,是VR电影不同于传统二维平面媒体(小说、漫画、电影、视频游戏)的最大标志。受众与媒介的空间位置关系发生了本质的转变,即观众从屏幕外被拉入到屏幕内。它打破了传统电影二维影像空间的局限,影像空间的边界被进一步消解。VR电影空间既是叙事的载体,亦是叙事内容或叙事者本身。

(二)VR电影的空间

VR空间是沉浸感和在场感的最主要来源,空间设计的好坏直接影响VR电影叙事成败。有别于传统电影强制性编辑的空间展示,VR电影语境下的空间是立体的、开放的、互动的空间参与。既包含场景、地方、景观元素的物理构建,也包含体验者与环境互动产生的心理感受。是空间性、互动性和体验性融合的“场境”。3

列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为空间包含物质空间、精神空间和社会空间。依据此理论,VR电影的空间可以看作数字空间(故事发生的场所、地点、景观成分)、物理空间(身体所在的现实空间)、心理空间(知觉体验、情感介入、记忆、想象、审美)和社会空间(社会关系)的集合。

数字空间:数字空间是故事发生的空间,好的场景元素、交互点、兴趣点、边界、人物表演的设计,能够使体验者在“发现之旅”中唤起情感记忆和拓展认知边界。数字空间内的场景元素分为两个方向,一种是对现实世界的复刻;一种是依托于作者的想象力,创造的幻想世界。前者多为三自由度的全景电影,后者是六自由度的游戏引擎制作的互动动画。环境逼真度、细节丰富度、场景图式影响沉浸感阈值。受限于现阶段的VR显像技术,实拍手段的场景元素,细节展现要更加细腻,而实时互动动画在空间叙事方面则具备更多可能性。这种可能性表现在空间叙事元素设计和互动设计层面。更多的探索环境的手段(空间位移和触控手段),允许作者在环境中放置更为丰富的兴趣线索,引导用户注意力的集中和转移,进而推进叙事。兴趣线索可以是空间中吸引注意力的任何事物,如场景、光影、构图、触控点、声音、运动、表演、温度、触觉、悬念、记忆、认知等。虚拟空间中兴趣线索之间的协同作用,是VR空间叙事的主要方式。即,注意力引导叙事或吸引力叙事。

物理空间:VR的物理空间是指体验者身体存在的现实空间。VR电影叙事中用户视觉和听觉体验来自数字空间,触觉、嗅觉来自物理身体空间,身体运动知觉来自物理空间和数字空间两者的共同作用。最好的例子是VR 的“重定向行走技术”——在小型物理空间内通过真实行走探索大范围虚拟空间的技术。4VR 电影《全侦探2》中,这一技术使体验者以为自己在走直线,实际是在物理空间中转圈。虽然“重定向行走技术”还不成熟,但为受众在有限空间中体验无限空间提供了一种可能性。

心理空间:“寄情于景”“触景生情”,空间总与情感相互关联。加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)在《空间的诗学》中指出,空间不仅是物质的容器,更是意识的栖息之所。5贝柯莱(Berkeley)认为空间是知觉和触觉感知的“深度”。“知觉、触觉等多种感知能力,进一步形成对空间本身的基本观念。”6VR空间是多模态感知的集合体,我们在感知环境(场景、色彩、大小、质感、物象、温度、运动等)的同时,产生综合知觉和认知。VR场境为情感意图的引入提供了绝佳的场所,体验者通过对虚拟空间的具身化探索,唤起记忆、产生情感共鸣、拓展认知。

社会空间:我们生活在关系集合的内部,关系是社会空间的核心。7VR电影借助空间讲故事,体验者扮演角色参与叙事,与故事中角色互动、建立认知、实现社会交往。在多人参与的VR电影叙事中,体验者们借助不同的虚拟化身共同创作社交叙事。如多人互动的VR戏剧《掉落的礼物》(The Under Presents,2019)。

(三)体验者与VR叙事的空间配置

VR电影体验者从故事外走入故事内,与故事的环境和角色互动,第四面墙不复存在。这使得VR电影中,体验者与叙事空间的位置关系有别于传统电影,直接影响了VR电影的叙事方式。莱斯科(Lescop)将VR影像空间视为一种“虚拟气泡”,列出了四种VR叙事的空间配置。8第一种是体验者站在“虚拟气泡”的中心,与虚拟气泡相对静止。现如今,大多数的三自由度的VR电影就是以此种方式呈现。体验者处在故事空间的中心,导演围绕其设计事件、触发点、叙事线索。由于缺乏移动和强交互手段,体验者探索环境的能力被限制。导演在设计剧情时,需要更为巧妙地设计兴趣线索的种类、权重、空间位置和相互关系,才能有效地引导受众注意力的集中和转移。第二种是体验者可以移动,但“虚拟气泡”是固定的。六自由度VR电影中,体验者可以通过控制化身在有限的空间中移动,探索或改变世界。空间和体验者本身成为推动叙事的重要因素。六自由度隐交互的VR电影是未来趋势。第三种是体验者位置固定,“虚拟气泡”移动。通过VR影像空间的移动,营造出体验者移动的幻觉体验。VR电影《救命》(Help,2016)中,观众扮演一名路人,目睹了外星生物闯入地球的全过程。通过机位运动模拟体验者在地铁中奔跑的体验。虽然叙事目的达到了,但是,由于“虚拟我”的移动与“现实我”的静止相互矛盾,体验者无法将身体图示映射到虚拟化身中。这类强制性话语,很大程度上破坏了VR具身认知和沉浸感。第四种是体验者移动,“虚拟气泡”移动。VR的重定向行走技术可以被看作是这种情况。

图1.VR电影《自动驾驶》中的视觉匹配点

(四)VR电影叙事中的空间边界

抽象层面的空间是无限的,而具象的空间,不论实体或虚拟,人的认知活动都借助边界对空间进行区分,并赋予其意义。9空间抽象的概念在VR电影中可以得到身临其境的“空间实现”。

VR电影的目的仍是在于“讲故事”,虽然讲故事的“人”发生了变化,观众从毫无影响的受众转变为故事的共同创作者,获得了部分导演让渡的权利和探索世界的具身互动性。但这并不意味着VR电影需要一个可以无限探索、完全开放的世界。有限的电影时间与完成有意义的、向前推进的叙事目标,使得VR电影叙事空间需要边界来限制互动。

1.空间边界设计

早期大量的VR电影,为了吸引受众视线聚焦导演设计的故事线索,通过在虚拟空间中设置边界(黑暗区域或浓雾),限制视线范围。这种方法多适用于场景元素简单的VR内容。复杂的VR故事,尤其是可以实现空间移动的六自由度VR,为了防止体验者越界,需要更加富有逻辑性的场景元素来制造空间边界。譬如,墙面、路障、悬崖、大海等。除此之外,设计者们也可以设计“边界看守者”阻挡受众探索,如,被鲨鱼攻击、被导弹锁定、沙尘暴包围等。这一点可以借鉴开放世界角色扮演类游戏中类似的边界设计。

2.空间边界的穿越

边界的存在意味着,较复杂的VR 叙事中,多个空间/世界的转换是一种必然。然而,VR三维空间中,用户的注意力是分散的。除却一些特殊情况(空间的匹配剪辑),VR电影的在场叙事,无法像传统电影那般进行快速的连续性剪辑。否则会出现空间挪移的效果,使体验者丧失方向感,产生眩晕、认知错误、叙事连贯性断裂以及临在感剥离的不良体验。那么,如若存在多个世界,我们该如何在连接空间、连贯叙事的同时,又不破坏体验者的临在感?

早期的VR电影尝试模仿传统电影语言来完成空间转换。无逻辑地直接切换,连续性的在场体验被强行切断,弊端明显。如VR动画《闪电:VR故事》(Lightning:A VR Story,2019)。为了避免上述情况,大部分VR电影采用缓慢的剪辑话语来衔接空间,如淡入淡出的黑幕、闪白和模糊特效。然而,这种方式并非适用所有的情节,叙事效率和逻辑性往往差强人意。事实证明,空间/世界转换必须符合故事情节逻辑,这就要求VR故事设计者具备更高的设计能力。一些VR电影尝试用“套娃”“开关”(开关灯、睁闭眼)、“任意门”“时空隧道”“意识穿越”等方式转换空间。譬如,VR电影《全侦探》使用了套娃式的空间转换方式,女警探小李拿起桌上的VR设备观看360视频,寻找破案线索。这一设计较为巧妙,在VR电影中观看VR影像,空间转换具有很好的逻辑性。此外,要想在VR电影中实现“切镜头”的剪辑方式,需要提前引导体验者注意力,并在前后空间中设置“视觉匹配点”,利用前后视觉主体在构图、位置和空间上的相似性,进行匹配剪辑。VR电影《自动驾驶》(Auto,2017)就是如此。电影开场利用火车移动的方向、透视灭点、logo、人物这几种元素在位置上的重合,来吸引体验者的注意力,使其产生注视,进而完成世界转换(如图1)。

三、VR电影中具身的他者和认知

传统电影叙事语境下,观众对故事不具备影响力,是纯粹的接受者,沉浸感主要来自视听感知和故事外观众的主观沉浸。在这里,导演话语主宰一切。而在VR叙事语境中,观众的身份变得复杂,从“旁观者”转为故事的“亲历者”“推动者”“建构者”,在创造故事的体验中扮演愈发积极的角色。受众扮演VR故事中的“异我”身份,以具身认知的方式体验他者、参与故事创作、获得情感认知。

(一)VR电影中具身的他者

在拥有沉浸性空间和多模态互动的VR电影场境中,体验者通过“化身”被赋予了故事中的“他者”身份。这种身临其境的角色扮演,在某种程度上满足了人们对“可能自我”和“他者角色”的向往。体验者多以第一人称视角扮演角色,这种视角下的“异我”与现实“我”,在身体空间、肢体运动、身体感知层面有一定的重合性,更有助于将沉浸、临场和体验的感觉投射到物理身体中。

正由于这种借助他者身份的具身化,体验者的身体不再是被动接受,而是“主动将‘活的身体’投射到虚拟世界,……作为主体感知电影。”10VR技术为体验者提供了变换角色的可能,其身份不再是传统电影单一的主体身份。VR故事《菱形废墟的疯狂世界》(Psychonauts in the Rhombus of Ruin,2018),是通过扮演多个角色进行叙事的成功案例,广受好评。故事中体验者扮演一个可以控制他者身体的通灵者,通过不停地切换角色,获得不同的技能来完成叙事。针对VR叙事中体验者的身份问题,多兰(Dolan)总结了四种身份的可能性:被动观察者、主动观察者、主动参与者、被动参与者。11被动观察者是故事外的观看者;主动观察者是置身于故事中的观察者,在VR故事中扮演类似幽灵的存在。被动参与者是对故事没有影响力的角色扮演,互动的程度只限于身体介入交互,即互动不影响故事进程。主动参与者则是扮演角色的同时,身体主导交互,决定角色命运和故事走向。如获得VR Awards年度最佳VR电影、2019艾美奖的VR互动动画《墙壁里的狼》(Wolves in the Walls,2018),体验者所做的决定不同,会导致最后的结局发生变化。

(二)VR电影中的具身认知

我们的情感体验和认知是以自我身体为原点。具身认知理论把认知定义为生理体验与心理状态之间的相互作用。梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)创立的“身体-主体”概念表明,我们的心智活动与身体密切相关,是灵与肉的统一。认知被身体及其活动方式塑造出来,人们通过物理模拟、情境行为和身体状态产生心理表征。现实世界,面部表情、身体姿势、身高、温度、外观、身体在环境中的位置、身体姿势等都会直接影响人们心理。比如,“抬头挺胸”的身体姿势可以被解读成充满自信。

VR技术使得用户将身体图式投射到虚拟化身,并将这种虚拟身体作为客观物质世界中现实肉身的自我扩展,从而创造出“化身幻觉”。当体验者扮演可以操控尾巴的角色时,他们感觉尾巴成了身体的一部分。由此,VR故事中的体验者得以用一种现实世界不可能的方式与虚拟环境互动,拓展认知的同时,体验现实中不曾有的人生经历。

在虚拟现实环境中,感知信号与运动感觉是用户身体图式投射到虚拟化身的主要对应方式。虚拟现实的移动定位、眼动仪、头显、陀螺仪、GPS、体感控制器、手柄遥控器、面部捕捉、360空间视域、空间声音和触觉等感知技术,一定程度上实现了现实和虚拟世界的感觉信号对应传输。例如,VR设备搭载眼动仪模拟射箭的过程,眼动仪的介入使得体验者目光锁定的瓶子都能被击中,这极大地提高了射箭的准确率和体验感。VR头显OculusQuest的面部追踪技术,使用内置三个摄像头将人物表情投射到虚拟化身面部,达到现实与虚拟同步,有助于提升体验者情感沉浸的程度。

不同于传统电影,VR电影叙事中观众是故事的“亲历者”甚至“共同建构者”,对于故事具有更强的主动性。除了技术层面的辅助,在与VR故事内容的互动过程中,体验者能够获得更深层次的身份认同和具身认知。VR动画《亨利》(Henry,2016)中,体验者作为“主动观察者”来到小刺猬亨利的房间,小刺猬在沮丧时,会看向体验者,做出无奈的、悲伤的表情。这种与“我”有关的感觉,促使受众能够产生深层次的共情。体验主体借助想象将自己移入客体之中,在叙事中看到自己。VR电影叙事是情感沉浸的体验,这种移情(Empathy)是VR叙事“情感沉浸” 的主要形式。12

图2.VR电影《三位一体》的“镜中我”

此外,一些VR动画会在环境中放置“镜子”“玻璃”等场景元素,制造“镜中我”的镜像体验。如实拍与CG结合的VR电影《三位一体》(Trinity,2019),电影讲述了在人类早已灭绝的未来世界,幸存的机器人为了自由,与他们的上帝进行最后战争的故事。体验者扮演其中一名机器人,以第一人称视角体验故事。当其经过一片建筑废墟时,在破碎的镜子中看到了一个戴面具的机器人,这正是其扮演的角色模样,受众普遍对这种既陌生又真实的体验感到新奇(如图2)。镜中的“异我”强调了体验者此时的身份,提升了交互体验和沉浸感。

四、基于交互的VR电影叙事

VR 是一种“多感官互动体验”,多感官体验与互动都是影响沉浸阈值最主要的特征。互动使得VR在讲故事方面,具备传统电影媒介无法比拟的优势,同时也为VR电影的设计带来挑战:如何平衡交互和故事的关系?如何处理受众选择和叙事意义的关系?这些是VR电影互动式叙事的关键问题。

(一)VR电影中的交互与叙事

互动在很长一段时间里被认为是沉浸的对立面,人们认为交互性会削弱叙事的内在沉浸性,叙事性和互动性并不兼容。一些研究者指出,故事是电影的最终目的,观众的互动参与往往是以牺牲故事情节为代价。而VR技术改变了这一点,互动成为沉浸感的主要来源。因为VR是在场的互动叙事,体验者依靠化身进入故事世界,成为世界的一部分,VR深度沉浸阈场境为其提供了一个或多个可供探索的世界。观众的旁观者身份变为更为主动的观察者或参与者,通过多模态互动产生全新的情感体验和认知,理解、参与和推进情节发展,故事成了动态发展的过程,作者、故事元素、体验者互动,共同构建VR叙事。

值得注意的是,在VR互动式故事讲述中,“选择”并不意味着可以创造出一个伟大的、有意义的故事。在缺乏框架引导的开放世界中,体验者讲故事的水平、人生经历、生活经验、个人爱好、对互动的需求程度,都直接影响故事的成功与否。“过多的选择自由而没有展开的意义,将丧失故事的吸引力;太多的叙述僵化,会扼杀体验者的互动性。”13换言之,VR电影中体验者的互动必须受到一定程度的限制,以保持故事的戏剧结构。这种限制并非强制性的控制(强行控制视角、肢体运动等),更多的是一种引导。比如,引导体验者的注意力集中和转移,来潜移默化地影响体验者的视线和行为,使其更大概率地朝向重要的情节。一些研究者认为,体验者的满足感来自故事框架内的“我”被引导的过程。可以看出,这个过程相较传统电影叙事要复杂得多。如何把握交互性和故事性这两大特征,是VR电影叙事设计的难点。

(二)VR电影中的交互层级

目前,VR电影中的“交互”暂无统一的层级分类标准。基于体验者对环境交互能力的强弱,托马斯·谢里丹(Thomas Sheridanr)等人提出了控制存在体验的三项互动层级:感知信息的广度(包括深度)、探索环境的能力(多感官搜索的能力)、改变环境或世界的能力。14基于人机交互工具,交互分为“显交互”和“隐交互”。显交互,即“多媒体技术阶段”的人机交互,包括手柄、键盘、头显等;隐交互,即“多模态集成的自然交互状态”。15以“身体”为标准,交互分为“身体主导交互”和“身体介入交互”。16着眼于“影响力”,交互分为对故事“有影响力的交互”和“无影响力的交互”。从沉浸程度来看,交互还可以划分成“故事内的无缝化交互”与“故事外的界面交互”,前者是将互动嵌套进故事中,具有更深的沉浸阈值;后者则是类似游戏中的界面交互。如VR戏剧《看不见的时间》(The Invisible Hours,2017)中,体验者通过操控界面选择案件发生的房间和时间,回看案件细节。此外,一些创作者会把界面交互嵌套进故事中,让其融入故事情节。VR故事《独自一人》(The Solus Project,2016)中,作者将界面融进扫描设备上,界面的存在和交互变得合理,这极大提升了沉浸感(如图3)。

图3.VR故事《独自一人》中的界面

(三)VR电影中的互动叙事结构

VR电影叙事的目的仍然是构建好的故事。“事件”仍是组成故事的基本单位,如亚里士多德的三幕结构、约瑟夫·坎贝尔的“英雄之旅”的结构性叙事理论,在VR叙事中仍然适用。VR电影叙事中具身交互的独特性,使得体验者的角色变为共同权威的体验,积极参与情节建构。交互性与结构性叙事理论的结合,改变了传统电影的叙事结构和叙事理念。

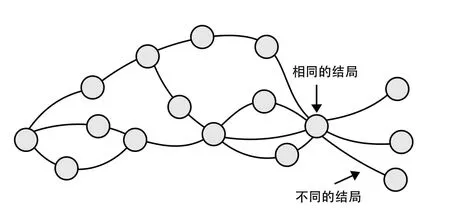

VR互动故事的叙事结构主要分为线性互动和非线性互动。前者互动方式仅限于用户的观看自由,即使存在其他交互行为,但也不影响情节走向。后者是可以在VR故事进程中,通过触发情节交互点,选择不同的事件分支,影响故事走向。劳尔·瑞安认为,交互式叙事的潜力和成功取决于其体系结构-节点之间的链接系统。在他提出的众多交互式叙事结构中,现阶段适合VR电影叙事结构主要是分枝向量结构、树状结构、定向网络结构(流程图)。17

图4.分枝向量结构

分枝向量(The vector with side branches)这种结构保留了故事的线性属性(如图4)。18VR体验者可以在主干事件的中途触发潜在的卫星事件(支线剧情),获得更多的体验或叙事线索,最后再返回主干事件。在这个过程中,由于体验者个体存在差异,支线剧情不一定被触发,但这并不影响故事的推进。如VR动画《特快专递》(Special Delivery,2016)中,当你的视线看向某扇窗户或门,可能会触发潜在的人物表演,是否观看这些表演并不会影响故事主体进程。固定的故事主干使得其拥有较好的叙事效果,在解谜类的VR故事中较为常见。

树状(The tree)结构中,每一次分叉就会导向不同的结局,分叉越多结局越多,这需要庞大的故事构架能力和计算量才能实现。

定向网络(The directed network)允许情节链的合并,限制了分支的扩散,VR故事可以单结局或多结局。这种模式较为节省资源,对于以讲述“一个有意义的故事”为目的的VR电影来说,更容易把控(如图5)。19

VR互动真人电影《灵魂的生活》(Afterlife,2019)讲述的是一个小孩死后以幽灵的状态回到家中的经历。叙事结构即是定向网络结构,情节链的合并有助于更有效地推进叙事。

五、基于注意力引导的VR电影叙事

图5.定向网络结构

注意力是人们理解视觉叙事的前提。注意力集中并产生注视,才能够提取视觉信息,并进一步产生认知。我们在一次次的注意力集中和转移的过程中,形成对环境或叙事的连续性理解。引导受众注意力对于叙事至关重要。20VR媒介的空间性、互动性、具身性,促使VR电影有别于其他媒介的注意力引导方式。

(一)VR叙事与注意力引导

不同的视觉媒介,创作者引导观众注意力的方式存在差异。漫画作者通过画面排列顺序、画面内容以及画框的形状,引导用户注意力的走向。海报通过视觉特征的对比度(大小、冷暖、疏密)、内容和排版来吸引观看。电影通过相机的运动(推、拉、摇、移、跟)、景别、镜头剪辑和运动图像等方式引导观众的注意力。早在电影诞生之初,剪辑就被解释为一种模拟现实世界的注意力转移。

上述媒介,观众的注意力选择范围均被限制在二维画框/屏幕内,再加上观众和故事之间缺少互动,作者对观众的注意力转移具有绝对话语权。譬如,电影中快速推镜头和特写镜头用来强调重要信息,这是一种强制性的注意力约束。

不同于传统电影,VR电影的体验者身处于全景空间中,观看视角由固定观看转变为自由观看,体验者对注意力的集中与转移具有选择权,导演的绝对权力被削弱了。同时,VR技术赋予体验者互动自由(空间移动、触发事件等)和多模态感知的能力(空间声音、触觉等),使得吸引注意力的手段不再局限于视觉层面。VR电影中,注意力转移的过程更接近现实世界中的情况。传统电影的强制性注意力转移(如,剪辑),很多时候不适用于VR电影叙事。VR的空间性、互动性、具身性使得注意力引导过程变得相当复杂。谷歌虚拟现实制片人杰西卡·布瑞哈特(Jessica Brillhart)关注虚拟环境中注意力线索的研究,将“兴趣点”(也称兴趣线索)的概念引入了VR叙事。21通过在VR空间中设置兴趣线索,吸引体验者的注意力,将观众的注视引向重要的情节。譬如,鲜亮的色彩、运动中的物体、提示的空间声音、桌子上的红色按钮、盯着你看的人、奇怪的事物等。VR动画《重返月球》(Back to The Moon,2016)中的聚光灯,就是兴趣线索最简单的表现形式。

兴趣线索是连接叙事元素的最基本的单位,与事件、背景、交互点、具身感知联系紧密。有别于漫画中的图片序列和传统电影的镜头序列,VR电影通过构建“兴趣线索序列”实现体验者注意力转移,以便受众体验连贯的叙事,进而推动着故事情节的发展。此外,VR的空间性和交互性,意味着设计者需要更多地考虑兴趣线索在空间中的位置排布和兴趣线索的类型,而不是单纯地从时间的角度安排事件。如何通过兴趣线索之间的联动作用来引导注意力选择和转移,是维持叙事连续性的关键。

(二)VR电影中兴趣线索的空间分布

VR电影叙事是一种“空间叙事”或“环境叙事”,创作者提供宏观叙事框架与空间碎片线索,叙事具备碎片化特征。不同于传统电影叙事中的二维平面空间,叙述者除了需要考虑时间(事件的排序),还要考虑空间中兴趣线索的布置。依据空间中体验者视线范围和兴趣线索的位置关系,兴趣线索的布置可以分为集中排布和分散排布(如图6)。

图6.兴趣线索的集中和分散

兴趣线索的集中排布,即在兴趣线索集中在体验者视野范围内。VR电影制作者通过将重要的行动(角色表演)集中在空间中的特定部分,观众不必经常转动头部去观察周围的事物。VR电影《看不见的人》(The Invisible Man,2016)的故事发生在一个狭小的房间,所有的兴趣线索集中在体验者的前方区域,身后储物架因为没有其感兴趣的信息,体验者不会不停地转头看向身后。可以看出,兴趣线索的集中排布需要在视线范围外,减少干扰注意力的因素。早期VR电影多通过的话语约束(设置视线遮挡物、限制视角和推动摄像机等)来抑制感官,限制视野。现在VR影片多通过空间边界设计的场景约束(墙、货架、大海、一片雾气),更合理地限制体验者的视野范围。集中式排布主要是以事件线索序列为主,类似于舞台剧,通过人物表演和走位吸引用户转移注意力。

兴趣线索的分散排布,即兴趣线索围绕体验者分布。分散排布的兴趣线索会有一部分位于体验者的视野盲区,引导注意力的过程变得复杂。体验者的探索行为在整个VR故事中持续存在,尤其在故事开端的探索环节。体验者被放置在一个新的环境中,导演往往将多个背景线索分散排布在空间内,激发体验者的探索欲,以便其更快地产生“异我”认知,深度沉浸故事世界。相对于背景类线索,事件类线索的分散排布要复杂得多,涉及事件之间的联动关系。VR动画《喧闹一家亲》(The Loud House,2016)中,使用空间声音作为事件类线索分散在环境中,按照预制的事件出现顺序,引导体验者注意力从一个事件转向另一个事件。此外,VR叙事还需要考虑潜在的故事线索,VR动画《特快专递》在空间中设置了多个潜在事件,除了保安追捕圣诞老人的核心事件外,体验者还可以触发分散在世界中的潜在事件。

(三)兴趣线索的分类及作用

依据Chatman在“故事”和“话语”的理论,VR叙事中的兴趣线索可以分为,故事类和话语类。故事类兴趣线索,即嵌入故事内的线索,与故事紧密联系,包含背景类和事件类两种。话语类兴趣线索,即故事外的导演话语。如,通过相机运动来引导观众在特定方向上的注视。

背景类线索:在空间叙事的VR电影中,环境的塑造直接影响沉浸感。背景类线索多为隐性的线索,需要用户通过主动探索去发现,帮助体验者熟悉故事主题、背景和“异我”身份。在这个过程中,背景类线索在吸引注意力方面有外源性和内源性之分,外源性的背景线索是自下而上的外在刺激(如“视觉显著性”、构图、距离),而内源性则是自上而下的认知。场景感知理论指出,认知比外在刺激更容易吸引注意力。“和我有关的”“有意义的”“和任务相关的”“特定场景图式的”“唤起记忆的”“威胁的”“悬念的”事物更具吸引力。比如房间中放置的炸弹,当我们来到这个房间后,炸弹爆炸的威胁会让我们产生持续的关注。制作者在设计场景时需要注意背景线索的种类。

事件类线索:事件类的兴趣线索是指当有事件发生时,出现的线索,多为显性的叙事线索。视觉层面的事件线索(人物表演、视线引导、信号、烟花等),需要出现在体验者的视野范围内,不然受众容易错过重要的情节,这就要求导演事先将体验者视线控制在事件发生的大概区域。听觉层面,空间声音是带有方向性的兴趣线索,能够高效地促使观众注意力转移到下一个事件上。如VR动画《喧闹一家亲》。随着技术的发展,触觉、嗅觉、温度等多感官交互技术,也将作为影响注意力分配的手段。

话语类线索:话语类的兴趣线索通过约束体验者注意力范围进行叙事,更偏向于一种方法或工具。话语类线索在VR叙事中较少运用,设计不好极易破坏临在感,需要体验者和导演的共同配合,才能达到较好的效果。如VR动画《美洲虎之子》(Son of Jagua,2016)和VR动画《雨或晴》(Rain or Shine,2018),导演使用缓慢推移镜头的话语线索配合体验者的自由观看,较好地完成了叙事。

(四)兴趣线索的联动:兴趣线索序列

图7.VR动画短片Wolves in the Walls剧照

VR故事的顺利进行需要兴趣线索之间的有效联动,导演预判用户行为来设计兴趣线索的序列。兴趣线索序列除了需要考虑两个基本因素:兴趣线索的空间排布和种类,还要考虑兴趣线索的权重、兴趣线索之间的连接方式、事件的属性等。在VR电影开端部分,主要以背景线索为主,体验者环顾四周,注意力从一个兴趣点转移到另一个兴趣点,最后会转回看向最吸引他的元素,并产生注视。这时事件类的兴趣线索(一束光、人物表演、一个信号)冒出,开启叙事。导演通常会设计一个主要的背景线索和多个次要线索,供体验者的注意力选择。这种背景类线索的注意力转移,是以体验者对前一线索失去兴趣为前提的,经历发现、被吸引、注视、丧失兴趣、注意力转移的进程。而在VR叙事中,有些事件类的兴趣线索可以直接引起注意力转移,如空间声音、角色迁移(走位)、他人的视线。空间声音是比较好的手段,一般分为三种类型,一种是提示音(身后有人叫你、爆炸声、打破氛围的声音),可以帮助体验者快速定位发生源并转向。另一种是内心的旁白或电子助手的声音,可以引导体验者一步步地完成相关的任务。比如当“异我”身份是一名失忆者,旁白可以是“这里好熟悉,我好像来过这里,去前面的房间看看”。这要求导演对旁白的设计符合逻辑和人物性格;第三种是剪辑话语的应用。声音可以作为两个空间的连接物,后一空间的声音先出现在前一空间,类似传统电影的“J剪辑”(声音先入画)。VR 互动动画《菱形废墟的疯狂世界》在从“开场世界”进入“故事世界”时,听到一个女性声音,这时候世界转换,你看到了面对你说话的女人。女人的声音既是事件线索,又是话语线索。体验者有了“谁在和我说话?”的心理预期后,空间转换变得合理且自然。

另外,角色迁移(走位)可以吸引体验者视线的跟随,进而连接到视线盲区中的另一个事件;他人的视线,即看到和你对话的角色突然看向其他地方,我们因为好奇,视线也会随之转向。如VR动画《入侵》中,看向你的兔子突然转头看向天空,跟随他的视线方向,我们发现了天上飞来的飞船。此外,事件的属性,核心事件、卫星事件、潜在事件也会影响兴趣线索序列的设计,需要更多地考虑兴趣线索与事件交互点的设计。

结语

VR电影深度沉浸阈值的场境与多感官、多层级的互动,是VR电影空间性叙事和非线性互动叙事的基础,这为VR讲故事带来了新的机遇和挑战。体验者借由数字技术,将现实身体图示投射在虚拟的化身上,成为“异我”和“他者”,体验和参与到VR故事中去,扮演更为积极的角色。通过空间、交互内容、“异我”的设计,拓展具身认知和情感体验。而空间性、交互性、具身性也形成了基于注意力引导的VR叙事方式——通过兴趣线索之间的协同作用,引导体验者的注意力集中与转移,从而推进叙事。兴趣线索的设计除了需要考虑线索类型、空间位置外,还要关注线索的权重、线索之间的连接方式、事件的属性、叙事结构等更为复杂的情况。只有多方面的协同作用才能够讲好VR故事。可以看到,VR电影中讲故事的人、讲故事的方法与传统电影大为不同,但其目的是一样的,即讲好一个有意义的故事,进而拓展认知、产生共鸣、唤起记忆、升华感悟。在基于空间性、交互性、具身认知、注意力引导的VR媒介中讲故事,如何平衡故事框架与互动之间的关系,还需要更多深入的探索和研究。

【注释】

1 王楠.基于具身视角的VR电影场境叙事[J].当代电影,2018(12):111.

2 秦兰珺.互动和故事:VR的叙事生态学[J].文艺研究,2016(12):101.

3 同1.

4 李慧宇.虚拟现实中重定向行走方法的研究与应用(博士论文)[D].山东大学,2021.

5 [法]加斯东·巴什拉.空间的诗学[M].张译婧译.上海:上海世纪出版,2004.

6 陈晓辉.叙事空间抑或空间叙事[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013,43(03):157.

7 [法]福柯.另类空间[J].王喆译.世界哲学,2006(6):53.

8 参考Lescop L.Narrative grammar in 360.

9 徐杰.空间叙事学视域下的解谜冒险类电子游戏设计研究(博士论文)[D].无锡:江南大学,2022.

10 熊越.交互的肉身:虚拟现实电影中的身体图式[J].当代电影,2022(02):127.

11 Dolan.Redefining the Axiom of Story:The VR and 360 Video Complex[EB/OL].https://medium.com/@devon.michael/redefiningthe-axiom-of-story-the-vr-and-360-video-complex-bee3c20d69df.

12 黄今.具身性重塑与VR影像的情感机制[J].电影新作,2021(05):29-35.

13 Louis Alfieri.The past,present&future of interactive narrative storytelling:multi-branching narratives[EB/OL].https://blooloop.com/theme-park/opinion/multibranching-narrative/.

14 Barfield W,Zeltzer D,Sheridan T,et al.Presence and performance within virtual environments[J].Virtual environments and advanced interface design,1995:473-513.

15 王楠.深度沉浸阈VR电影叙事[M].北京:北京邮电大学出版社,2021:30.

16 同11.

17 Marie-Laure Ryan.Narrative of Virtual Reality 2[M].Johns Hopkins University Press,2015:164-185.

18 同17.

19 同17.

20 Loschky L C,Larson A M,Smith T J,et al.The scene perception&event comprehension theory(SPECT) applied to visual narratives[J].Topics in cognitive science,2020,12(1):320.

21 Jessica Brillhart.In the Blink of a Mind—Attention[EB/OL].https://medium.com/the-languageof-vr/in-the-blink-of-a-mindattention-1fdff60fa045.