钟离诸墓研究三题

胡平平

(安徽大学历史学院 安徽合肥 230601)

内容提要:钟离诸墓的年代在春秋中晚期,钟离国的灭国年代可能在公元前518年。诸墓葬的文化因素皆呈多元化结构,包含本土文化因素、中原文化因素、楚文化因素、鲁东南地区文化因素、吴越文化因素等,背后体现了地理位置、文化传统与时代背景诸多方面的影响,其中钟离国与鲁东南地区的文化交流值得重视。而随着楚文化的扩张,墓葬中的楚文化因素逐渐浓厚。

安徽蚌埠双墩 M1[1]、凤阳卞庄 M1、大东关M1[2]、乔涧子 M2[3]和舒城九里墩春秋墓[4]等一系列材料的公布,引发了学界对淮河流域周代钟离国的关注。研究者围绕墓葬年代、墓主身份、葬俗、礼制、钟离灭国年代等方面进行了广泛探讨,取得了丰富的成果,但相关问题仍存争论。本文对上述墓葬的年代、文化因素及墓主身份等问题进行探讨,以期得到一些新的认识。

一、年代问题

五座墓葬中,双墩M1、卞庄M1和乔涧子M2的器物组合保存较完整,大东关M1和舒城九里墩春秋墓皆被盗严重,组合缺失较多。青铜容器组合上,双墩M1出立耳无盖鼎3、箍口鼎2、簋(报告定为豆)2、簠4、甗1、罍2、盘1、盉1、匜2、勺1,卞庄M1出附耳鼎2、甗1、簋(报告定为豆)1、盘形炉1、匜1、盉1、簠1、浴缶(报告定为罍)1、盘(报告定为盆)1、盆(报告定为缶)1,乔涧子仅有铜簋2(应为盆1、簋1)、1,大东关M1仅剩敦1、勺1和鼎附耳1,舒城九里墩春秋墓出簠2、盉流1、敦1、鼎盖1、鼎足3。

根据朱凤瀚[5]、高明[6]和刘彬徽[7]等人的研究,上述墓葬的器物组合总体具有春秋中晚期[8]的时代特点,如此时期楚国铜器墓流行鼎、簠、缶、盘、匜的组合[9],中原地区流行鼎、敦、、盘、匜的组合[10]是春秋中期开始在中原地区流行,个别墓所见的簠、敦、撇足鼎则具有春秋晚期楚墓的特征。但该年代尺度过宽,可进一步细化。

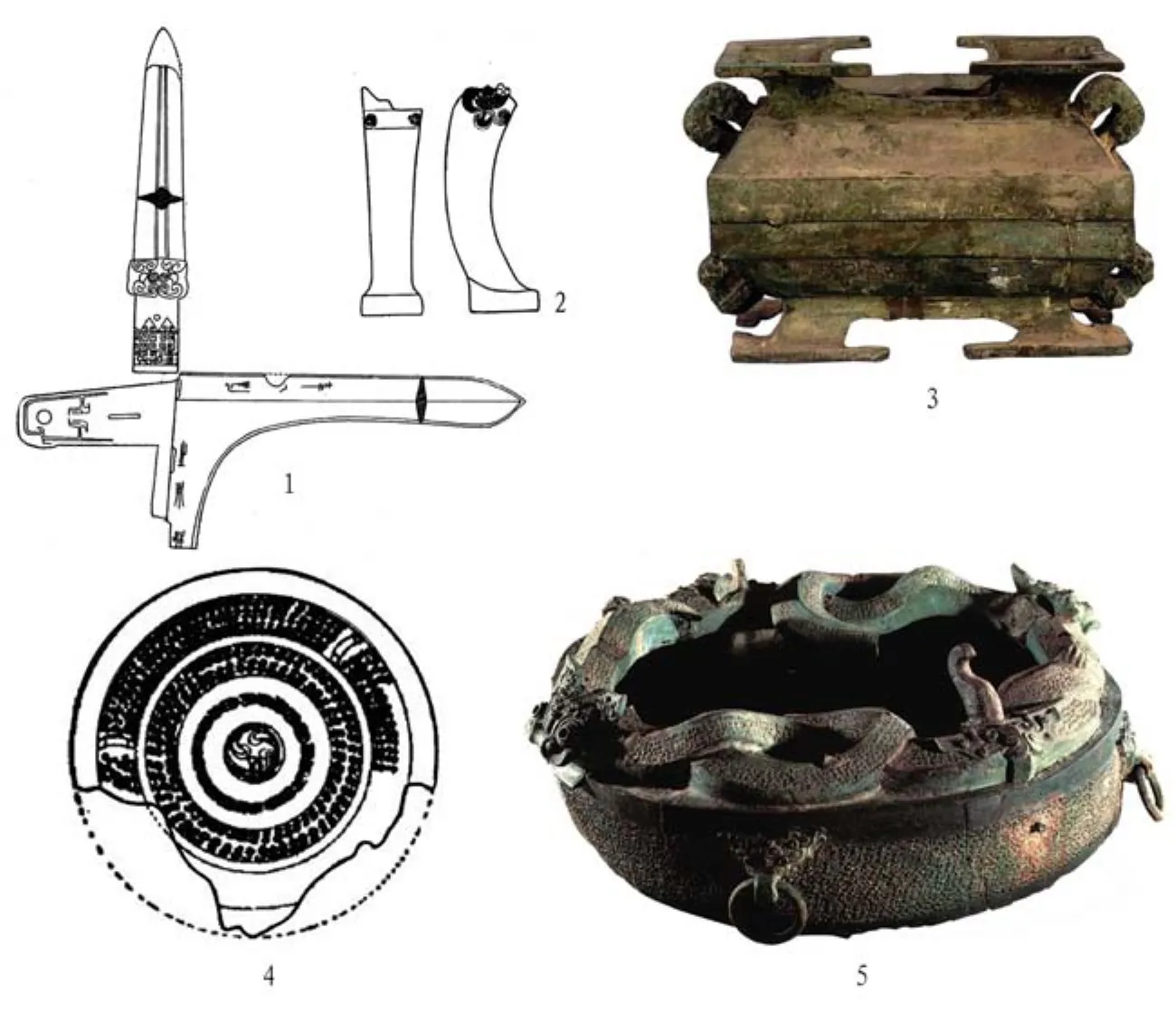

徐少华通过与河南淅川下寺几座年代比较明确的墓葬的比对,将双墩M1(墓主为钟离君柏)的下葬年代定在约公元前560年前后,即春秋晚期前段;卞庄M1的墓主人康作为钟离君柏的季子,年代应约晚于双墩M1二三十年[11]。当然,双墩附耳鼎M1︰356(图三︰5)和立耳鼎M1︰113(图三︰11),延续了春秋中期的风格,但总体而言,该墓定为春秋晚期前段大致无误。

大东关M1因被盗严重,论者不多,多默认在春秋中晚期。铜敦M1︰28(图一︰1)身、盖不同形,子母口,口沿一对环耳,非楚典型铜敦形制,而更多流行于中原地区,与山西临猗程村M1082︰9[12](图一︰2)形态基本相同。后者年代,报告定为春秋晚期晚段(公元前530—前500年)[13],朱凤瀚定为春秋晚期早段(约公元前560—前520年)[14]。具体而言,与程村铜敦M1082︰9相比,大东关M1︰28的盖更为隆起,腹部更深,整体更为瘦高,依路国权的研究,其年代可能晚至春秋晚期晚段[15]。铜钟的鼓部花纹可作另一证据。双墩M1铜钮钟M1︰1鼓部(图一︰3)花纹为上下两对顾首蟠龙纹,身体填以云雷纹,四条龙的冠部和下面一对龙的中间都有圆点纹装饰,较有地方特色。至卞庄M1的铜钮钟M1︰6(图一︰4)时,仍是两对顾首蟠龙纹,具体形态与双墩M1基本类似,不过圆点纹消失,且龙身体内不再填云雷纹,而是多条细线,此种纹饰形态与河南淅川下寺M1铜钟[16]相近。大东关M1铜钮钟M1︰11(图一︰5)仍由两对顾首蟠龙纹组成,基本形态大致与卞庄M1︰6相同,龙身仍填以细线,但各部分已有分解的趋势,有的已是涡云点状蟠龙纹,此种花纹形态见于安徽寿县蔡侯墓铜钟[17](图一︰6),而后者年代多定为春秋末年。故从双墩M1︰1—卞庄M1︰6—大东关M1︰11铜钟鼓部花纹形态,大致可看出一条较清晰的演变序列,由此大东关M1的年代当晚于卞庄M1,可定为春秋晚期晚段。

凤阳乔涧子M2,简报认为是一座春秋晚期钟离国贵族墓葬,相对年代晚于双墩M1和卞庄M1。墓中所出2件立耳陶鼎M2︰9、10(图二︰1、2)和铜盆M2︰1[18](图二︰6),以及2件铜(图二︰8、9),在中原地区都是主要流行于春秋中期[19],属年代偏早的器物。而2件陶鬲属典型淮式鬲[20],平折沿、折肩突出、空足较浅、柱足较高(图二︰3),依王峰[21]和杨习良[22]的研究,属于春秋晚期的特征,近于双墩M1︰427(图三︰1)和卞庄M1︰80(图四︰7)。陶罐M2︰12(图二︰5)也和双墩M1︰401(图三︰2)形制接近。故综合而言,可将此墓年代定为春秋中期晚段或中、晚期之际。

图二//凤阳乔涧子M2器物图

图三//蚌埠双墩M1器物图

图四//凤阳卞庄M1器物图

舒城九里墩春秋墓,发掘者认为与寿县蔡侯墓相当,为春秋末期。朱凤瀚定为春秋晚期中叶或偏晚[23],李学勤认为在春秋末至战国前期[24],徐少华认为其下葬年代在公元前500年左右[25]。墓中出土1件有铭铜戟(图五︰1),铭文为“蔡侯□之用戟”,铭文第三字的释读,学界意见分歧较大。杨德标最早释为“蔡成侯朔”[26],后李治益目验原器,同意此论[27]。蔡成侯朔公元前490至前472年在位,则此墓下葬年代不会早于公元前490年。若李先生释读无误,此墓年代可能早不到徐少华先生所定公元前500年,或在公元前480年左右。但此墓年代应晚不至战国早期,故将该墓下葬年代定在公元前445年之后的观点[28],缺乏足够论据。

图五//舒城九里墩器物图

钟离国的灭国年代。《左传·昭公二十四年》(公元前518年)载:“楚子为舟师以略吴疆……吴人踵楚,而边人不备,遂灭巢及钟离而还。”[29]清人顾栋高在《春秋大事表》中即认为钟离于此年灭于吴[30]。此事在《史记·楚世家》中有详细描述:“吴之边邑卑梁与楚边邑钟离小童争桑,两家交怒相攻,灭卑梁人。卑梁大夫怒,发邑兵攻钟离。楚王闻之怒,发国兵灭卑梁。吴王闻之大怒,亦发兵,使公子光因建母攻楚,遂灭钟离、居巢。”[31]可知,司马迁已明言此时吴所灭钟离为“楚县”而非钟离国。还有一条文献为学者所注意。《左传·昭公四年》(公元前538年)“冬,吴伐楚……楚沈尹射命于夏汭,箴尹宜咎城钟离,薳启疆城巢,然丹城州来。”[32]徐少华认为楚国之所以能够在钟离等地大规模筑城防守,则此前当已被纳入楚境,成为了楚的附属国,但钟离国的国祀应一直保留,直到昭公二十四年连同楚钟离县一起被吴国所灭[33]。林森则认为,钟离国当在公元前538年楚国筑城之前已被楚灭国了,其一直存在至公元前518年吴灭钟离县的证据不足[34]。

笔者更倾向于徐少华先生的观点。首先如徐先生所说,春秋时期楚人在大规模扩张过程中,服其国降为附庸而于其地设县治民的情况多见,如古申国和古邓国。更重要的是,依下文的研究,卞庄M1(公元前530年前后)的随葬品虽有较浓的楚文化特征,但仍保留较多的自身特色,即便楚式器的选择也不符合典型楚墓的组合,存在较大的自主选择性;葬俗方面仍延续传统的圆形墓坑、殉人、器物箱等特征,说明当时可能国祀仍存。

二、文化因素分析

几座墓葬都包含多种文化因素,一些已被识别,但还有一些被忽视的细节值得重视。

1.乔涧子M2

墓葬地方特色明显:墓葬形制近方形,东向,棺椁外设置器物箱等方式,属淮河流域风格;陶鬲M2︰5(图二︰3)为典型淮式鬲,彩绘陶罐M2︰12(图二︰5)与双墩M1风格基本相同,属地方化风格;铜M2︰2(图二︰8)为鋬耳,盖上有一鸟形钮,形制较为特殊。中原与鲁东南地区文化因素也有体现。陶鼎M2︰9、10(图二︰1、2)、铜盆M2︰1(图二︰6)应是受中原地区影响的结果。铜M2︰4(图二︰9)与山西上马墓地 M1006︰3(图六︰13)[35]形制有一定可比性,但前者仅为单耳。器物组合上,铜簋1、盆1、2、陶鼎2、鬲2、簋(报告定为豆)2、大罐2、小罐2、盆1,基本为偶数。乔涧子M2此种组合形式或许是受鲁东南地区影响[36]。综上,此墓以地方风格为主,中原和鲁东南地区亦有影响。

图六//器物对比图

2.双墩M1

墓中地方文化因素较突出,研究者多已指出。2件陶鬲(图三︰1)为较典型的淮式鬲。双墩M1所出14件彩绘陶罐(图三︰2)可能属一种丧葬明器,风格独特。2件铜簋(图三︰3)圈足有镂孔,特征近于河南光山黄君孟(图六︰1)[37]所出同类器,属淮河流域风格。双墩M1鼓部花纹特殊的铜钟为地方特点。丧葬习俗方面,圆形墓坑、土偶墙、放射线遗迹等,也独具特色。

另外,铜盉M1︰20(图三︰4),易被定为楚式器,与河南淅川下寺M3︰3[38]形制有较大相似性,但一些细节值得重视。流口兽首有圆锥状角,流尾部饰扉棱,器腹也有扉棱,最有特色的是提梁饰重环纹。此种形制和纹样的铜盉见于安徽潜山黄岭(图六︰11)[39]和舒城许家山嘴墓[40],两者都出自较典型的群舒文化遗存。潜山黄岭的年代,简报定为春秋早期,张爱冰根据铜盉的流行年代与纹饰,将其定为春秋中期[41],笔者赞同后者观点。舒城许家山嘴器物与之形制相同,年代应大致接近。故双墩铜盉,或许更多受到了邻近群舒文化的影响。

外来文化因素方面,楚文化因素较突出。4件铜簠(图三︰8)、2件附耳盖鼎(图三︰5)、1件铜盘(图三︰6)、2件铜匜(图三︰9)、1件铜勺(图三︰7),皆为典型楚式器。

中原风格器物不多。2件龙耳铜罍(图三︰10)形制非常特殊。器口上端为一活动圆形圈座敞口透空蟠虺纹罩,肩腹部饰四个龙形镂空附耳,底部另装三个镂空鸟形足。张闻捷认为,这2件铜罍是仿中原礼制的结果,其器盖、器身形制以及肩部的爬兽装饰则是仿楚式浴缶,底部加三足的作风又有吴越地区的风格,故它们兼具南、北文化风格[42]。其分析有一定道理。但仔细观察这2件铜罍,其整体形制近于河南新郑李家楼的四耳铜罍(图六︰4)[43],但后者底部无足,亦不见圈座形罩。实际上,在新郑地区春秋中期偏晚至战国早期,流行一种上施彩绘的陶罍,极具地方特色,其他地区不见,如新郑铁岭M264︰1(图六︰5)[44],形制特征与双墩M1所出基本相同。从整体形制推测,双墩M1所出2件铜罍可能是受新郑地区中原文化的影响。

3件无盖立耳鼎(M1︰113、293、294),多认为是中原风格。但中原地区春秋早中期立耳鼎多无束颈特征,春秋晚期立耳无盖鼎已少见,多流行附耳有盖鼎。春秋晚期的立耳无盖鼎形制多腹较浅,底较平,体形显横宽,双立耳明显向外弯曲[45],如山西长治分水岭M269︰1(图六︰2)[46]。就器腹特征而言,双墩M1的3件立耳铜鼎与高崇文[47]所分B型楚式鼎基本一致,如湖北当阳赵家塝M3(图六︰3)[48],不过后者为附耳。他认为此型鼎源头为中原地区,但在中原地区春秋中期以后即不见,在楚地则流行于整个东周,形成了江淮流域自成一系的风格[49]。刘彬徽更是断言中原地区发现的此种折沿束颈形态的附耳鼎,应是反过来受到楚地的影响[50],如新郑李家楼大墓[51]所出。由此,双墩M1的立耳鼎源自中原的传统,又受到楚式鼎一定的影响,属融合性风格。

还有一些吴越和百越文化因素。出土柳叶形刮刀M1︰368(图三︰13),多见于湖南两广百越地区[52],可能是随着楚文化的扩张而带至此地。出土印纹硬陶罐M1︰26(图三︰12)则是受到吴越地区的影响。

另外,与鲁东南的文化交流值得重视。如前所述,双墩M1青铜容器组合出立耳无盖鼎3、箍口鼎2、簠4、甗1、罍2、豆2、盘1、盉1、匜2、勺1,与此时期中原和楚地皆存在一定差异。张闻捷认为3件立耳无盖鼎(图三︰11)和2件箍口有盖鼎(图三︰5)分别代表中原和楚国南北两种礼制体系[53]。值得注意的是,3件立耳无盖鼎形制、大小相同,与中原列鼎制并不相同;2件箍口鼎形制、大小相同,或可称为对鼎制,不过是否为楚制,则值得探讨。据燕生东等人的研究,春秋时期鲁南、鲁东南地区的东夷诸国流行形态相同、大小相等,呈偶数或奇数组合的用鼎制度[54]。前者如山东枣庄东江M2[55],出土4件形制、大小相同的铜鼎;后者如山东沂水刘家店子M1[56],出土铜鼎16件,其中平盖鼎11(9件形制、大小相同,另2件较前者大,形制、大小也相同)、无盖鼎1、镬鼎2、附耳鼎2件,奇数用鼎之外配以数组对鼎。楚墓中使用偶鼎制的现象,多数学者已经指出[57],但其目前最早只到春秋中期,而鲁东南东夷诸国春秋早期即有发现。特别是沂水刘家店子M1的情况并非个例,双墩M1很可能是模仿鲁地,采用形制、大小相同的奇数鼎制配以1组对鼎,而非受楚墓偶鼎制的影响。

器物形制方面。双墩铜甗M1︰32(图三︰14)为罐式甗,楚地少见铜甗,且基本为鬲式甗,中原地区也多为鬲式甗。长治分水岭M269︰30(图六︰6)[58]为罐式甗,与双墩所出有一定可比性,然前者罐肩部为环耳。实际在鲁南、鲁东南地区春秋早期之时就流行此种束颈、罐肩部立耳的铜甗,如春秋早期曲阜鲁故城M48(图六︰7)[59]所出,至春秋晚期临沂凤凰岭(图六︰8)[60],此种铜甗传统一直在该地延续。故有理由推测双墩M1︰32受到了鲁地的影响。双墩双连盒M1︰19(图三︰15)形制少见,山东郯城大埠二村M1︰11(图六︰9)[61]与之非常接近,后者简报认为属春秋中期早段郯国贵族墓。据文献记载,郯国属东夷诸国之一,为少皞后裔的嬴姓国家[62],双墩双连盒或许受郯国的影响。

葬俗方面。双墩M1棺椁居中略偏北,围绕主椁室东、西、北侧各殉3人,南侧殉1人,与南侧殉人相邻为器物箱,器物箱分两个南北两个箱,南箱置食物,北箱置器物。这种在椁室外设置器物箱、使用大量殉人陪葬的方式,淮河中游较为常见[63],淮河下游鲁东南的东夷诸国则更为盛行[64]。说明春秋时期钟离国与淮河下游东夷文化有较强的亲缘性。

综上,双墩M1地方文化因素和楚文化因素居多,中原文化因素影响较弱,来自鲁东南东夷文化的因素值得重视,文化的构成较复杂,具有较强的文化交融性。

3.卞庄M1

此墓地方风格突出,仍保留有圆形墓坑、殉人的习俗,具有较强的自身特色;淮式鬲M1︰80(图四︰7)仍有发现;铜簋M1︰18(图四︰8)圈足仍有镂孔,应是淮河流域风格的延续;彩绘陶罐M1︰83(图四︰9)属早期地方风格的延续;盘形铜炉M1︰19(图四︰12)形制比较特殊。铜盉M1︰20(图四︰13)流部施鳞纹,尾部饰扉棱,可能属早期群舒风格铜盉的延续。

仍有较多其他文化的特征。楚文化特色更浓厚。鼎、簠、缶、盘、匜的铜礼器组合,属典型楚铜器墓的组合形式。2件箍口鼎(图四︰1)足部外撇较甚,属于楚国春秋晚期较典型的形制。铜簠(图四︰6)也是楚式。报告所称铜罍M1︰23(图四︰2),实际应是楚式铜浴缶,不过其鼓肩、带圈足的特征较有特点。报告所称铜缶M1︰24(图四︰4),应为铜盆,与下寺M2︰69[65](图六︰10)较相似。报告所称铜盆M1︰25(图四︰5),应为铜盘。铜匜M1︰21(图四︰3),残破,应也是受楚文化影响。5件铜镈钟、9件铜钮钟的形制、纹饰与淅川下寺M1已较为接近。

铜甗M1︰17(图四︰10)形制近于早期形制。而颈、腹部饰S形纹,属较典型吴越地区特征,如浙江绍兴306号墓铜甗M306︰14(图六︰12)和汤鼎M306︰采3[66]盖上面的纹饰。越式刮刀(图四︰11)也有发现。

可见卞庄M1楚文化色彩从器物组合至器物形制,楚文化色彩更为浓厚,地方特色仍根深蒂固(特别是葬俗方面),其他文化因素的种类减少,重要性也减弱。

4.大东关M1和九里墩春秋墓

大东关M1严重被盗,残存铜敦M1︰28已如前所述,属中原文化风格。7件铜镈钟、8件铜钮钟,据方建军的研究,此墓实际应是8镈钟、9钮钟的组合[67],为较典型的楚国乐制。

九里墩春秋墓出土1件钟离国青铜鼓座(图五︰5),但此墓应非钟离国墓,多位学者已指出此点[68]。墓葬楚文化特征突出。墓葬形制为长方形竖穴土坑墓,使用白膏泥,具有楚墓特征。2件铜簠(图五︰3)、1件铜敦、几件鼎足(图五︰2)都为楚文化风格。另外,仍含其他文化因素。蔡侯朔戟前文已述,为蔡器。铜盉流饰圆圈纹,具地方特色。铜鼎盖面(图五︰4)饰S形纹,为吴越地区风格,方格纹硬陶罐属吴越地区传入。

此两墓因被盗严重,所反映的信息较零碎,但楚文化的特点突出。

钟离国地处于南北文化的碰撞地带,墓葬的文化因素构成较为多元,除本土文化因素、中原文化因素和楚文化因素之外,还有东夷文化因素、群舒文化因素和吴越文化因素等。钟离国墓葬以圆形墓坑、殉人、器物坑及一批具有自身特点的器物而引人关注。春秋中期晚段或中、晚期之际的中下层贵族墓乔涧子M2,更多体现地方文化和中原文化风格,墓葬的楚文化色彩不浓,说明此时楚文化对钟离国的影响尚不显著。而到了春秋晚期,在外来文化(特别是楚文化)的不断冲击下,钟离国文化的自主性受到较大削弱。如春秋晚期早段的双墩M1至春秋晚期晚段的卞庄M1,钟离国高等级贵族墓葬的楚文化色彩逐渐浓厚。

另外,钟离国与鲁东南地区东夷文化的交流同样值得重视。从用鼎制度到器物形制和葬俗,二者都有较亲密的联系。实际上,两周时期,淮夷文化与东夷文化即有较强的亲缘性[69]。二者之间应存在较频繁的人群迁徙、婚姻、贸易、文化交流等活动。据研究,周代东夷之一的徐国即是从鲁东南地区迁到了淮北[70]。东夷诸国墓葬还多见淮夷地区国家赗赙或政治联姻的铭文铜器,如山东沂水刘家店子莒国国君墓M1随葬的黄太子伯克盆[71]、沂水纪王崮莒国国君M1随葬的江(邛)国铜盂[72]等。

三、墓主身份

双墩M1多件青铜器铭文皆指向墓主为童鹿君柏,即钟离君柏,当无疑问。卞庄M1因镈钟上有“童鹿公柏之季子康”的铭文,墓主被定为钟离君柏的小儿子康,问题不大。乔涧子M2的简报发掘者根据时代和地理位置,将其墓主人定为钟离国贵族墓。就现有资料来看,应属中下层贵族。

争论较多的是九里墩春秋墓。简报认为墓主可能是群舒中的某一位君主。李学勤先生认为墓主很可能属于群舒,但也可能属于封在当地的楚国贵族[73]。杨德标先生则将墓主定为蔡成侯朔[74]。朱凤瀚认为该墓是楚国占领该地后的贵族墓,但也不排除属于依附于楚的群舒贵族[75]。还有观点认为墓主是吴国高级贵族[76]。因墓中出土1件带“厥于之玄孙童鹿公”铭文的鼓座,也有学者持墓主为钟离国贵族的观点[77]。张志鹏则撰文指出,此墓不是群舒的墓葬,也非蔡侯墓、钟离国墓,更不是吴国贵族墓葬,而更可能是战国早期的楚国贵族墓[78]。据前文研究,该墓楚文化因素浓厚,再结合当时楚国大力东进淮河流域的时代背景,定为楚国贵族墓可能更合理。

另据前文研究,大东关M1的年代晚于卞庄M1,与九里墩春秋墓年代相当或略早。大东关M1的墓葬形制报告推定为圆形墓坑,且距钟离城址西南仅约0.5千米,墓主人属钟离国贵族的可能性较大。

四、结语

通过对蚌埠双墩M1、凤阳卞庄M1、大东关M1、乔涧子M2和舒城九里墩春秋墓几座墓葬的年代、文化因素及墓主身份等问题的进一步分析,可对钟离国的历史和文化有更清晰的认识,这也是当时文化交流与族群融合的一个缩影。这一发展序列,不仅是年代的序列,某种程度上还蕴含了钟离国繁荣至衰亡的历史,也是钟离文化结构由兼容并包至楚文化逐渐占据主导的过程。这个淮河流域小国的兴衰过程,或许与吴、楚、越等国政治纷争、多元文化冲击、族群融合的时代背景息息相关。