1926年陈独秀失踪事件之谜

石智生 王雅宁

1926 年1 月初到2 月下旬,时任中共中央总书记的陈独秀突然离奇“失踪”,党组织多次派人寻找未果,史称“陈独秀失踪事件”。学界现今并无相关的研究成果对此有系统性论述,而作为当事见证者的郑超麟、彭述之等人在其回忆录中关于该事记载又有所出入,使得这一事件更加扑朔迷离。陈独秀因其特殊身份,一举一动尽惹社会各界注意,他的失踪引起社会各界的猜测。

一、陈独秀突然失踪

中国共产党从成立伊始,为防止敌特的破坏,建立了严格的秘密工作原则,一般实行单线纵向联系。中央主要领导人陈独秀的保密工作更加严密,他的住址连秘书一般都不会知道,此外,再加上此时陈独秀刚被逐出法租界,在婚姻上与高君曼也发生激烈矛盾,实行分居,单人居住,使得其他人更加无法得知他的住址。郑超麟曾言道:“两人未分居前,他们的住家至少汪孟邹是知道的,高君曼去南京后汪孟邹就不知道陈独秀住在什么地方,党内的人也不知道。”一般来说,陈独秀会定期到中央处理相关事宜,与各位同志见面,这种现象从未间断,但是在1926 年1 月初,陈独秀在中央常务委员会办事处留下了一张便条说:“我现在必须休养,我的职务请述之同志暂时代理。”尽管陈独秀在暂时休养之前,给中央留下了相应的便条,但关于其去向以及踪迹在党内外依然引起很大的风波和恐慌。

1926 年1 月末,当中央交通处和秘书处将陈独秀多日未来办公这一事告诉彭述之、张国焘、瞿秋白等人时,中央机关的人非常紧张,在这之前,彭述之等人虽已知道陈独秀身体偶有微恙,但他并没有提出休养,所留的便条也没有告知休养的具体原因。彭述之、郑超麟在记载陈独秀失踪后党中央主要代表人物的反应时,二者有所差别。彭述之在回忆录中指出:“我当时即请交通部的石琼到独秀的住所去看他(他的住所只有石琼知道),石琼归来后回复到,我已去过,老头子已离开那里(老头子是党内对独秀的称号)。”郑超麟在回忆中描述道,“1924 年新成立的秘书处,主持人无论薛世纶或任作民都不知道陈独秀的住址”,“陈独秀好多时间不到秘书处,发生恐慌,报告了主席团成员,即张国焘、瞿秋白、彭述之,他们也恐慌起来,作为当时秘书处成员的任作民在《民国日报》上登载寻人广告”。

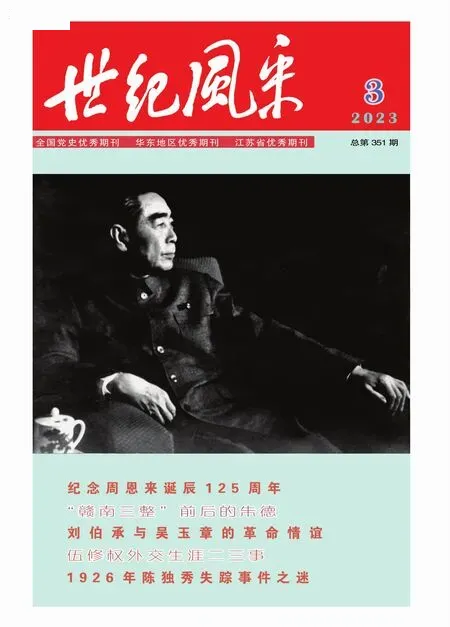

建党初期的陈独秀

两位当事人记载“党内人士是否知道陈独秀的住址”这一问题看似有所矛盾,但若仔细分析,仍能看出端倪,即石琼仅知道的是陈独秀的旧住址,而并不知道陈独秀和高君曼因婚姻发生破裂,单独外出居住的新住址。陈独秀一般不会向党内同志坦露家事,彭述之回忆称:“我们有时用话去引陈独秀泄露秘密,但每次都失败了,一说到边缘,他便闭口不谈,张国焘要他谈高君曼,他也不谈。”每当陈独秀和高君曼发生争吵时,陈独秀一般会向好友汪孟邹倾诉并请其调解。据汪孟邹之侄汪原放回忆:“仲翁夫妇吵架,老是在不得开交时,要叫人把大叔叫去,不止三番五次,实在记不清是多少次了。”1925 年陈独秀和高君曼两人协议离婚,后经亚东图书馆老板汪孟邹从中调解,二人暂不离婚,但高君曼带着两个小孩子美和鹤年到南京居住。

二、党内人士对陈独秀的寻找

陈独秀神秘失踪后,党内人士纷纷恐慌,除了派人到其住址寻找外,还在各大报刊上登报寻人。1926 年1 月9 日,时任秘书处秘书兼会计的任作民在《民国日报》发布寻人启事:“仲兄鉴,数日不见,母亲兄弟姊妹等不胜悬念,家务亟待兄调处,望示地址,弟便与兄接洽,至盼,胞弟作民。”启事虽在各大报刊中均已发布,但仍然一无所获,无人回应。

随着时间的流逝,还是没有关于陈独秀的任何消息,党内人士近乎绝望。

关于陈独秀的失踪引发了各种猜想,第一种想法认为陈独秀隐退了,第二种猜测认为陈独秀被帝国主义和封建军阀逮捕后秘密杀害了,其中大部分都认同第二种猜测,即被秘密处决了,否则很难解释陈独秀为何长期不与中央联系。中共中央开始派人多方设法打听军阀内部关于陈独秀的消息。江浙区委派高尔柏回松江去打听,高尔柏与当时的江苏省长陈陶遗有亲属关系,或许透过陈陶遗能够听到什么风声,但高尔柏从陈陶遗口中没有探听到任何有关消息,只听到陈陶遗大骂孙传芳等军阀。

陈独秀失踪一月有余,中央仍在设法寻找,各地党部纷纷致函中央询问陈独秀的消息,但他像人间蒸发一样,杳无音讯,很多人已相信其被杀害了。张国焘在工人部一次闲谈时,几乎落泪说:“老头子如果要做官,可以做很大的官,想不到今天落了这个下场!”恰逢此时,陈独秀长子时任中共广东区委书记的陈延年从广州来上海向中央汇报工作,因见不到他的父亲,十分担心其安危。陈独秀因到亚东图书馆的时候比较多,陈延年再到亚东图书馆去找汪孟邹询问情况。汪原放在《回忆亚东图书馆》中描述道:“因为要看他的人很多,我的大叔总答应替人约好时间见面会谈,记得我的大叔说过一句,近来,我们的门槛都给人踏坏了,要看仲甫的人真多呵。”但此次亚东图书馆的人也不知道,只说他的父亲很长久未到亚东图书馆来了。

三、党中央的善后措施与陈独秀的回归

陈独秀失踪多日,使得党务陷于停顿,随着北方社会局势的恶化,急需有人解决当下局势,确定党的下一步具体行动方针。在这种情况下,彭述之和瞿秋白等人商议,主张召开紧急会议。1926年2 月中旬,彭述之等人为方便李大钊和加拉罕参加,将会议地址定为北京,同时邀请鲍罗廷、张国焘、谭平山等人前往北京参与此会,谭平山因工作原因,未能分身参会。本次会议主题初定为“陈独秀隐退”会议,即讨论陈独秀突然辞职及善后相关问题。

当与会众人纷纷抵达北京后,李大钊突然接到上海中央的电报,告知已经和陈独秀取得联系,并说明他并无任何危险。《郑超麟回忆录》对陈独秀突然失踪后又突然出现有生动的记载:“我们当时都以为陈独秀已经死了……可是陈独秀跑出来了,他到正兴里秘书处来,任作民马上通知主席团成员这个喜讯……这日我没有见陈独秀,次日我到正兴里去看见他裹着一件厚大衣,缠着围巾。”陈独秀在事后解释称:“只是因患病住医院治疗,他恐怕医院不安全,故未说明治病和医院地址,以免同志去看他发生意外。”同时,他说:“他也看到《民国日报》的寻人广告,但以为不久就可以出院,未作理会。”陈延年此时正要登船从上海返回广州,中央交通部派人将这一消息告诉他,并让其暂留上海。张国焘和瞿秋白得知这一消息后,因中共中央委员大部已到达北京,故而仍主张如期开会,仅对会议主题和议程做出修改。

《向导》1926 年1 月第143 期“读者之声”栏目发表《国民党右派的小技俩》一文驳斥谣言

四、社会各界对陈独秀失踪期间行踪的猜疑

陈独秀从离奇失踪,到突然回归中央,前后时间接近两月左右,而他的解释也不甚具体,因此引发了社会各界各种猜疑。以张继为代表的国民党右派联合醒狮派国家主义者借机实行分共和打击陈独秀的个人威信,他们称陈独秀离奇失踪的真正原因是秘密潜赴武汉会见吴佩孚,与军阀勾结在一起,并在报刊中大肆渲染这一消息。1926 年1 月9 日,萧淑宇在《民国日报》发表《陈独秀党的专门战略》一文指出:“陈独秀虽然是共产党的中央执行委员长……专门顶着共产党的招牌,一方面欺骗苏俄,一方面与军阀妥协,实行其多金主义……此次又实行和吴佩孚勾结,他和吴的代表潘赞化氏在上海往来密切外界早已知道,就是在唐少川的私宅的会议,也逃避不了外人的耳目,日前沪汉各报并载陈独秀秘密赴汉晤吴佩孚,这难道又是在使用手段,玩弄军阀吗?”

为避免因谣言引起的不良舆论导向,中国共产党在《向导》“读者之声”栏目中,以答记者梁由提问的方式发表了《国民党右派的小伎俩》一文,对国民党右派污蔑一事作出回复:“国家主义者和国民党右派的造谣太出于情理之外了,现在说陈独秀先生秘密赴汉勾结吴佩孚的人,他们的造谣本领正是从满清时代造谣说黄兴勾结两广总督张鸣歧把黄花岗七十二烈士卖了那一般人学来的。”

“陈独秀失踪事件”以陈独秀离奇消失为始,以突然出现为终。陈独秀在回归中央后,虽已向党中央告知自己“失踪”的原因,党中央出于政治考量,在对外发布公告时也以陈独秀患病为由,阐述和声明这一事件,但陈的解释难以使人信服,党内人士认为陈独秀有不愿意告人的“秘密”,党内关于陈独秀去向问题议论纷纷。彭述之等人均认为陈独秀在和高君曼分居后,重新结交了一个新的女伴,而陈独秀失踪期间应与新的女伴在一起,至于这位女性的身份他们一无所知。郑超麟在回忆录中称:“我们大家有议论,陈独秀有一个女伴,这是没有疑问的……彭述之猜,这人大概是个女学生,有文化,有思想,而崇拜陈独秀的。”正如彭述之等人所言,笔者通过多方查找资料和考证,陈独秀在此时确实认识和结交到一位新的女性,并与之同居,此人正是施芝英。

现今史料中关于施芝英的记载较少,但施芝英的真实身份并非彭述之所言,为一位大学生,而是在上海某一医院工作。1925 年陈独秀在身体偶有不适时去医院看病,可能已认识施芝英,并于交往中发展为恋爱关系。1926 年陈独秀患伤寒失踪期间,正是由施芝英照顾。郑超麟在回忆录中也有记载:“原来,他生了伤寒病,进了医院,他的女伴服侍他……陈独秀这个女伴名施芝英。”陈独秀在失踪后向中央禀明情况时,并没有向中央谈及这一事件,因为在陈独秀看来,这是属于自己的私事,郑超麟猜测“两人同居要对陈独秀的朋友绝对保密,可能是施芝英提出的一个条件”。

围绕“陈独秀失踪”事件,社会各方展开激烈的博弈,反映出国共合作的复杂性和曲折性。通过这一事件也能窥探出中国共产党早期的组织建设存在的问题,虽在党的最高领导上早已确定实行民主集中制的组织原则,但具体执行并不十分规范,陈独秀的失踪严重影响了党的日常运作,即是明证。