论语文的概念

摘要:语文课程的一大问题在于语文概念的晦涩难明。通过对语文概念的辨析可知,“语文”这个语文课程的上位概念,应当被视为专名,而非通名。综合对语文传统三大观念即弥纶总括性、道德旨归性、生活日常性的分析,语文应被视为关乎意义的生成与表达。语文的边界大于语言,语文构建了语言。基于专名的语文,意味着语文活动应基于日常和个人体验,注重缄默和边缘体验。

关键词:语文;语文概念;语言;专名;常识;传统

中图分类号:G427;H09 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2023)23-0047-07

一、语文作为“专名”

与其他学科相比,语文课程面临一个根本的问题,其上位学科为何?语文课程之上有语文学吗?一次次教学实践形成的常识又告诉我们,如果有这么一个上位的学科,那么,这个所谓的语文学不是语言学,也不是文学。但那是什么呢?它似乎什么都包括,但又说不清楚。边界的模糊造成了概念无法凝练,也造就了其下位学科别样的气质。

显然,我们认同这样朴素的认识:语文和语言息息相关,但两者不能彻底地画上等号。2017年版高中语文课程标准和2022年版义务教育语文课程标准中都没有关于“语文”的定义,而直接说“语文课程”。我们可以采用倒推的策略:如果承认“语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的综合性、实践性课程”,那么,“语文”则事关国家通用语言文字的运用。是不是由此可以得出这样的结论:语文是一种语用学。这样的论断显然无法让人满意,语文一定和语用相关,但它并非作为一门学科的语用学。

那么,是否非需要“语文”的概念不可?至少试图廓清一件事物的边界、描述一件已有之物的样貌,是人类本身的基本智识要求。无法给出恰当的定义不仅是一种智识上的挫折,在下位课程的实践中也会问题多多。最明显的是理念与实践的背离、理念与理念的纷争、实践与实践的矛盾。单就理念与实践而言,如同跷跷板:当理念强调语文的工具性时,实践中难免会走上功利主义的道路,强调大量的练习与训练,损害的是学生对语文本身的兴趣;当理念强调人文性时,实践中又难免和道德观念、意识形态等挂钩,掺杂了大量非语文的东西,一样让学生生厌。矫枉往往过正,一病多痛,一痛多病,实在难以一一列举。何以如此?很大一部分原因在于没有形成基本的共识,大家都以为自己说的是“语文”,都是按“语文的规律”教学,但其实所指涉的往往天差地别。

当然,“语文”概念也可能只是一种想象的虚幻。语文不可能以一种概念来囊括。分科概念在我国教育界的出现,也不过百年,它并非源于语文自我的发展逻辑,而是一种强行的“割裂”。根本上来说,这是一种世界观的改变,时间与空间都变成可“计算”而“度量”的。从认识论来说,是一种“主体-客体”的截然二分,作为客体的语文被放置在科学的检视与检验下,被削足适履。

退一步,我们如何去描述一个无法给出具体概念的事物?杨儒宾认为,应当采用“即”(as)的逻辑而非“是”(is)的逻辑。“即”不能做西方语言逻辑中之“同一”讲,而是“等于”与“不等于”的诡谲的合一[1]。借用这一概念,我们大可以说:语文即语言;语文即文学;语文即……“即”的罗列与其說是给出定义,不如说是一种“点名”与“点明”。既然循名责实已难,开宗明义尚为可期。列举是一种祛除遮蔽的方法,让一些事实显现出来。亦有教师宣告,“我即语文”[2],按照“即”的逻辑,倒也未尝不可。有时候,语文真正的内涵说不清道不明,但又真实存在,且默存于心。

所以,“语文”这个词,或许并非一个通用概念,而只是一种集合。迪弗在对艺术专名的讨论中认为,作为专名的艺术是历史性的,而非理论性的,它源于现代性的产生,是伴随着艺术自律而出现,并在现代与后现代唯名论之间跳荡[3]。所谓后现代唯名论,可以理解为一种约定论,无涉语词背后的事物与实体。由此,我们可以得出“语文即我们称之为语文的总和”的结论,“语文”可以看作一个专名,而非通名。专名可以是个人化的,内涵也可以仅是指代,没有普遍意义。语文理论并不是建立在具有特定概念的语文之上的,而是漫长历史的产物,受各种观念、思想、思潮的影响,所以语文谈不上自律;同时,语文是实践的,也不从理论上寻求基础和合法性,这样,语文也不是他律。既非自律,也非他律,那只能是基于个人理解的专名。同样,如果我们认可作为专名的语文,这个说法一样也是历史性的,是现代观念的产物。

二、语文作为常识

为了探究语文观念的形成,不可不回到它的源头,但吊诡处在于,如果不给出语文的范畴与边界,溯源的坐标何在?我们只能采用观念倒推的方式,从今天对于语文的常识性认知入手进行辨析。如果又能从源头上给出根据,则无疑增加了这些论断的可信度。我们大概得出这样几个观点:

(一)语文一定和语言相关

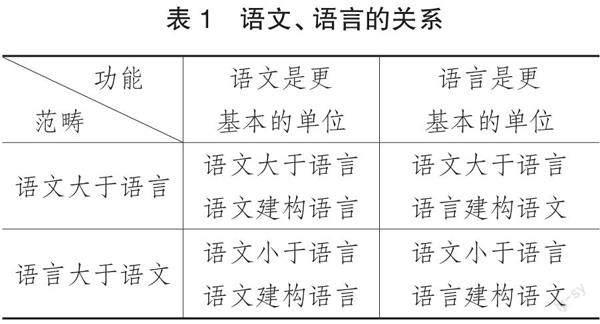

如果承认语言一定和语言相关,那么语文和语言之间会存在四种可能:语文大于/小于语言;语文建构语言/语言建构语文。前者是范畴论,后者是指内在关系与功能(见表1)。

语文建构语言,意味着语文将成为一个更为本质的东西,并成为语言的基质。这似乎很难理解和接受。但如果不是从科学论的角度来看语言,而从存在论的角度来看,未必没有一个更基质之物存在。语言涉及一种无处不在的存在的焦虑。比如,身处异乡,不是惯常的语言环境更能放大这种焦虑。这种基质,可以命名为“逻各斯”“道”等等,或许也可以称为语文。

如果语文的边界大于语言,那么语文的全部内涵便不可能都由语言构成。反之亦然。所以,如果语文的边界大于语言,超出语言部分的语文,又是何物呢?我们认为,那就是一种不可言说、不愿言说的缄默。

由此,得出以下四个位相:

1.语文的边界大于语言,语言的全部由语文构成。这样则语文便成了一种关乎所有人类情态之物、之存在、之道、之事情。语文是一种名称或实在,能将这种普遍之物、之存在、之道、之事情进行或特殊或普遍的表达。

2.语文的边界大于语言,语文的全部由语言构成。这显然是不可能的,因为某物不可能超出它自身之外。既然语言构筑了语文的全部,那么语文就不可能超过语言的范畴。

3.语文的边界小于语言,语文又参与构建了语言。这似乎暗示着,有和语文完全无关的语言,这种语言与我们的世界、生活无关。那么这种语言只能是另一种我们无法理解的言语结构,又是由语文的要素所构成。这比较符合某些人对外语与异质文化的臆想。在此不做讨论。

4.语文的边界小于语言,语言又构建了语文。这似乎是不少人认同的语文教育的样子。语文仅指教育中的语文,或者可以更加缩小为学校中的语文。但是,一旦认为语文只是教育中的语文,那么也会自我缩减教育的范畴与地位。在这样的位相里,语文的边界也会有冲破语言边界的冲动。

当然,还有一种可能,即语言与语文共享了某种基质。那么它们仅仅是外在状态或表现不同。那么,我们似乎可以按环境来切分语文,它时而叫语文,时而是语言。比如课堂语文、课堂语言,语文考试、语言考试……既然有共享的本质,那么外延的不同则是一种人为的划分,可以认为它们的原始或理想状态应该是一体的。不过这样就陷入了纯粹的语言游戏,所指和能指是随意滑动的。我们又该如何把握稳定的意义呢?

综上,“语言范畴大于语言,且在功能上建构了语言”这一可能,更符合我们的理解。让我们暂且记住这四个位相,之后在溯源中看看哪个论断更能得到印证。

(二)语文一定和自己的母语相关

“语文是母语”这一论断并不能直接推出“语文教育是母语教育”。因为语文教育或语文课程更多强调对规范语言的教育,而规范语言应当包含在语文这一更大的范畴之内。换言之,语文教育即母语教育是存疑的,因为它忽视了方言和非汉民族学生这两大状况。但是,语文是母语这一判断则没有这样的疑惑,一来方言之类可以放置在语文的范畴内;二来规范语的长期运用,也能产生母语的感情。如果从这个角度看,语文课程带有母语的情感,并善加利用,也是毫不奇怪。母语是一种天然具有存在性的语言,在母语中,我们生存并存有。母语给我们提供慰藉。人也寓居于阅读、于写作、于日常的交谈中,从而,人成为“常人”,成为“存在者”,忘记了“存在”本身。只有在一些特定“非常”时刻,或一些“非常”之人,才能因为“存在”的遗忘而焦虑和迷茫,这又是一种普遍的情绪。

(三)语文不仅和母语有关,更多涉及对其的运用

运用的本质是“交流”与“对话”。与自己对话,与他人对话,与文本对话,与世界对话。对话的前提是主体、客体的分离:因为分离,个体性才能显现与发展出来;也因为分离,对话才不可或缺并获得生动的源泉。语文课堂是对对话的“降格”模拟,并以科学化的思维实践起来,以期更有效地掌握这一技能。运用是一种技术,但这种技术“活泼泼”而近乎“道”,日用而不知,如果非要概括,也只能审美地言说,只能列举,不能囊括。

然而,在科技时代,我们享受了对话技术的便利之时,也感受到了其对人的扭曲与异化。网络阅读让人更容易获得信息,却也让人沉溺于低质量的内容而不能自拔。但是,是谁规定了何为高质量、何为低质量?阅读所谓低质量内容的人群,难以意识到这一点;而真正意识到了这一点,低质量也可能消解所谓的高质量,成为对坚固之物的反抗。

我們当然可以对此做出批判,但一方面已经无力退回到前科技时代,另一方面也需要看到,技术的发展创造了更新的艺术和语言形式。新时代的词汇丰富了汉语的表达,每增加一个新词,或者一个词有了新意,都可能会带来整体观念性的嬗变。同时,对原有的词与观念造成伤害。我们得正视这些,或许应该相信这是一个词语流通相对自由的市场,什么词能够流传并存活下来,应该交给市场自己选择。

面对目前语文的三个主要常识,我们需要在历史中找到验证的基石,以甄选语文的立足处。这三个常识都得在传统和现代的双重眼光下得到审视。

三、语文作为传统

虽然因为语文概念不是一种通名,所以从中只能看出多种观念的集合,难以准确描述、刻画传统语文,但是在字源学、文论以及各种具体的文学作品中,我们还是试图总结出几个基本的特征。这些特征都是围绕语文与世界、语文与个体的基本情状而产生。

(一)弥纶总括性

让我们把视线直接拉到中国语文的起源处。在先民时代,语文的边界大概可以和世界相同,其特点是“弥纶总括”。何以如此?还是得回到“语言”与“文”。先民们感觉万物、描绘万物,都是素朴的“近取诸身,远取诸物”(《易·系辞下》)。他们所达到的边界就是身体所能达到最远的边界、生活的边界和想象的边界。古人观物取象的一般过程是:人、物之间,由人及物,即由“近取”到“远取”。而观照人本,动态可象,情态难写,又由实到虚,以实象虚[4]。其实不仅是我们,这大概是所有人类世界开始时的情态,《百年孤独》的开头有言:“世界新生伊始,许多事物都没有名字,提到的时候尚需用手指指点点。”[5]那时候世界还小,需要指指点点,还来不及以辞害意。词不达意处,情有可原,身体的原初性也可见一斑。

需要注意的是,在原初状态,“文”与“纹”应当是一体的。它自然而然,既是自然的,也是审美的,也是道德的。当然,彼时肯定没有自然、道德、审美这样的概念,但肯定有其实际所指和相关意识。它弥纶总括,所以必然与“我”会产生切身的联系。这也就引出了我们需要探讨的另一个语文传统的特点,即“道德旨归”。

(二)道德旨归性

从字源上来看,“道”的本意应当是“道路”。从“辵”,意味着“所行道也”。而且,“走”的动作中也有通行不滞、流转不息的意味。从“首”,则意味着“行所达也”,有目的之义,也有首要、居先、统领的意味,也意味着“道”的混沌的原初性。

首,《说文》释为人头,人头当然是人的“天顶”,所以《释名》释为“始也”,《广雅》释为“君也”,都暗示了其中隐藏的至始、至上的意蕴。“道”应当是万物尚未命名时宇宙原初本源或混沌状态,它是一切“有名之物”的命名者,却是在一切“有名之物”之外的,即“道”不仅仅是“命名者”,而且具有时间上的原初性与发端性[6]。

宋明理学研究的“道”已经演变得相当精巧和细致,并形成“道、器”之争。以张载、王廷相、戴震为代表,认为物质实体的整体运动过程为道,其所生成或构成的具体存在为器;以陆九渊、王阳明为代表,认为心即主体观念为道,物为器;以二程、朱熹为代表,认为自然法则和道德原则为道,其所表现的具体事物为器;以罗钦顺、王夫之为代表,认为具体规律或法则为道,实体气的具体存在为器[7]34-55。

总体而言,程朱之后,多以社会伦理道德为道,以人伦日用之事为器。而从王阳明之后,理学日益世俗化,如泰州学派的王艮提出道无异于百姓日用,李贽则提出:“穿衣吃饭,即是人伦物理;除却穿衣吃饭,无伦物矣。”[7]54王心斋本人不仅仅是思想家,更是一名实践者、教育家,他的弟子多有樵夫、盐工、佣工、差役等。作为一名教师,他的“传道受业解惑”重点在于“道德”的教诲,理想在于“世道人心”的扭转。有学者指出,这一变化的可能因素是对于社会制度改革的失望,转而走向内心,“格物”即“体认天理”,知识学习的正当性被道德关注取代。发展的极端则是“反智主义”[8]。

对“道”的“庸俗化”理解,影响极其深远,哪怕是经过了“道术为天下裂”的年代,对人伦日用的“道德”的追求依旧烙印在民族的集体记忆中;而此时的“道”则可能已经转化为某种意识形态,对它过度的追求,会是“民粹主义”的滥觞。语文教育与语文课,在这样的情形下,将不可避免地成为思想品德课。“道”是否可以理解为我们在日常教学中面对文本所理解的“思想内容”?我们不妨将“思想”与“内容”分开理解,内容更类似于某种“质料”,思想更接近于“立意”,需要警惕与忧虑的是对于“道”“思想”的庸俗化阐释,将其限于极小的范围内并“非此不可”,由此对文本的内容与表达进行钳制。

更值得注意的是,这种“庸俗化”理解还以更加灵活、实用的方式流行在民间。李泽厚认为,巫术是中国传统的核心根源。仪礼道德皆来源于巫和原始宗教,神就在这个世界也包括人间的“礼”中,人间的礼仪就是神明的旨意,人与神同在一个世界,所以“礼教”成了中国的“宗教”[9]。当然,对于这种世俗的“巫礼”与传统主流的儒家之礼是否一脉相承是有争议的,但是两者的并行不悖,共同影响着生活世界,哪怕在今日,也是真切可感的。譬如:高考前,能看到某某县中的高考送考传统,首车的司机只能是属马的男性,寓意馬到成功;校园里的某一株古树会被人包上红绸,享受香火;高考结束后,很多学生会将书籍撕毁抛撒,以发泄“解放”的快乐。这些,都发生在理应传播现代观念、使人幸福的教育领域,不能不让人深思。

(三)生活日常性

“道德旨归”,也自然引申出了传统语文的第三个重要特点,即它是生活化的,发生在生活世界之中。生活是完整的,当然,也可能是一种对于完整的想象,要求语文的完整性。课堂内、外的语文,考卷内、外的语文,即便做不到内容一致,也应当做到精神一致,至少是相通。

生活中的语文不仅发挥了沟通的工具作用,也构建了生活本身。社会有整体的语文环境,每个人也有自己的微环境。每个年代的主流话语都有所不同,饱读诗书的学者和不喜读书之人身处的语文环境是不同的;一个喜欢贺敬之诗歌的人和一个迷恋海子诗歌的人面临的语文状况也是不一样的。

值得注意的是,在日常生活中,不同形式的“道”借助不同的语文形式可以总体上并行不悖。安徽绩溪上庄胡适祖居的大门上贴着“僧道无缘”,这是一个传统的理学家庭,但是其女眷却个个深信神佛。理学的一脉主要依靠文字传承,体现在学校教育和论著中;女眷那一脉神佛传统则口耳相传。[10]也就是说,我们可能同时有许多个语文生活的位相,每一面都是真实的语文状况,它可以是现代的,也可以是后现代的,甚至是前现代的。或许不存在一种统一的语文状况,但同时,一种语文生活可以对另外一种产生持续的压制,如儒教对神佛、精英对民间、男性对女性,弱势的那一方在被边缘化的同时,又能自洽而并行不悖。

四、语文作为意义的开显

回看之前阐述的现代语文课程的三个常识观念——语文与语言相关、语文与母语相关、语文与实践相关,倒推得出:语文本体是和语言相关的,带有母语文化情感的实践运用。如果我们将传统语文做大而化之的理解,它具有的“弥纶总括性”“道德旨归性”“生活日常性”这三个特点,也是基本符合现代语文常识的。之所以有这种契合,是因为存在语文被放在世界中、与个体情状紧密相连这一大前提。我们的基本判断是,在世界中、在时间里,个人的情状并没有发生根本的改变。所以,我们暂且接受这样的论断,即:虽然语文与语言相关,但是语文的边界大于语言。其原因在于传统语文弥纶总括的特征,而这一观念在今天依旧有着强大的生命力。需要特别注意的是,弥纶总括性、道德旨归性和生活日常性之间有冲突,但更多的是交融,这一观念综合体,造就了语文在社会文化生活中极其重要的地位。道德旨归性赋予语文重要性;弥纶总括性说明其无所不包;生活日常性中的功利主义又因好用、顺手,佐证了其几乎无所不能。

早在20世纪初,邓实就有言:“中国之地理便于农,而儒重农;中国之风俗原于文,而儒重文;中国之政体本于宗法,而儒重君父。则儒教之行乎中国,固由乎地理、风俗与政体也。此其所行之二千年,其于人心之微,未有背也。”[11]虽然邓是站在为儒教辩护的立场上说这番话的,但言文之盛行,重要也客观。语文的重要性已然写进国人的基因与血脉,是风俗的骨骼,移风易俗,何其难哉!

既然语文的边界大于语言,那么就意味着有一部分语文是语言不参与其中的。这就是缄默。我们所探讨的语文的边界包含了不可言说的部分。孙周兴在海德格尔《在通向语言的途中》的译者注中明确道:“语言是‘寂静之音(das Geluat der Stille),是无声的‘大音,这种语言乃是‘大道(Ereignis)的运行和展开,其实不可以叫‘语言(Sprache)了,后来海德格尔用‘道说(Sage)一词命名之。”[12]在海德格尔那里,超越表达的语言是寂静之音。日常语言与寂静之音产生了裂缝,所以在海德格尔那里隐含了对日常语言的嫌弃,认为人会在“闲言”中沉沦。但是于我们而言,这两者是交融在一起的,并统称为“语文”。理一分殊,语文的一个面相是沉默,如果说有裂缝,也是整体性地、弥漫性地嵌入语文,并无寂静之音与语言明晰的分野。

那么语文到底是什么呢?我们可以从“语文学”(Philology)中获得某些启示。语文学不是语言学(Linguistics),其主要研究对象并不限于语言表达之形式(the form of linguistic expression),而是同时包括语言表达之意义(meaning),是将语言学和文字(文学、文献)研究结合起来的学问[13]3。保罗·德·曼曾说,语文学的精髓是对文本之语言结构的分析(解构),语文学关心的是文本的意义被传达的方式,而不是探究文本在历史和人类经验的一般语境中的意义[13]65。

虽然语文学与我们所谓的语文上位学科不同,但从字源学上来说,“phi”就是“爱”“喜爱”“亲近”的意思,我们不妨将Philology(语文学)理解为关乎对语言、文学、文本的喜爱之学问。它与哲学的区别在于,哲学追寻、喜爱的是一种终极智慧,而语文学则关乎日常,并且关心日常文本的意义。借鉴这样的观念,语文的边界大于语言就是完全可以理解的了。在这个意义上,我们更倾向于认为,是语文构建了语言,因为语文有缄默这种更细微的质料,它构成了所有的日常,形成了语言的基底。

行文至此,“语文”这个概念将被视为关乎意义生成与表达。它是日常的,弥纶总括的。意义在生活世界中彰显出来。何谓彰显?彰显是自己向我们显现出来。所以,语文从来就和文、纹、文学、美学有亲缘关系,是一种“绽放”,是生命力的铺陈。当然,它一定也有技术性、工具性的一面,意义的获取与传达有基本的规律,掌握这一规律是一项基本技能。

“一个没有意义的世界,绝不会被称为‘人的世界。”[14]我们相信这是一个有意义的世界。同时,追问何为意义、如何表达意义,就不可避免地和语言相关。这里就出现了两种截然不同的观点:一种观点认为语言是自然而然的;一种观点认为语言是约定俗成的。前者认为语词自身就拥有实体般的意义,因为它与其表达的事物之间有某种契合性、恰当性;后者则认为有意义只在于有所约定。前者是一種实在论的语言观,后者是反实在论的。奥古斯丁认为,语言与实在具有相同的逻辑一致性,语言不仅仅是工具,更是一种具有本体论意义的实在[15]。需要注意的是,语言的反实在论并非代表意义的虚无,更近一步,就算是意义的虚无,也是一种意义。

语文是意义的开显。为了更好地探究,我们不得不审视语文本体所面临的现状,以及现状形成的原因。日常生活并不能提供语文本体的合法性,甚至会使语文成为消磨的工具,使得此在隐匿,人沉溺其中。日常生活倒是天然能够带来功利性,但这不应该成为语文的本质属性,而是应当成为需要被时刻警惕的东西。比如,“文以载道”观念中对“道”的理解趋于同一和僵化;“书中自有黄金屋”等“常识”中流露出的工具主义与功利主义。

意义归根到底是个人的,所以对于个人而言,“语文”这个“语文课程”“语文教育”的上位概念,是专名,而非通名。我们在语文实践中必须重视个人的体验,恰如前文所言,语文的范畴包含了缄默与许多边缘体验,所以这些常常被课堂忽视的内容需要再发现。语文课堂的情境必须留给学生意义生长的空间,得“留白”,而非一味追求语言的效率。这种缄默与适当的方言情境,也恰恰是可以对抗日常功利的语文。

参考文献:

[1]杨儒宾.异议的意义——近世东亚的反理学思潮[M].台北:台湾大学出版中心,2012:14.

[2]陈日亮.我即语文[M].福州:福建教育出版社,2010.

[3]迪弗.杜尚之后的康德[M].沈语冰,张晓剑,陶铮,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2018:48-78.

[4]臧克和.说文解字的文化说解[M].武汉:湖北人民出版社,1996:15.

[5]加西亚·马尔克斯.百年孤独[M].范晔,译.海口:南海出版公司,2011:1.

[6]葛兆光.众妙之门——北极与太一、道、太极[J].中国文化,1999(3):53.

[7]蒙培元.理学范畴系统[M].北京:人民出版社,1998.

[8]李弘祺.学以为己:传统中国的教育[M].香港:香港中文大学出版社,2012:306.

[9]马群林.寻求中国现代性之路[M].上海:东方出版社,2019:149.

[10]罗志田.裂变中的传承——二十世纪前期的中国文化与学术(修订本)[M].北京:中华书局,2019:27.

[11]邓实.国学微论[J].国粹学报,1905(2):139.

[12]海德格尔.在通向语言的途中[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2010:23.

[13]沈卫荣.回归语文学[M].上海:上海古籍出版社,2019.

[14]格雷马斯.结构语义学方法研究[M].吴泓渺,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:1.

[15]胡瑞娜.语言与逻辑——当代反实在论的核心问题研究[M].北京:科学出版社,2017:19.

责任编辑:杨孝如

收稿日期:2023-11-12

作者简介:杨澄宇,华东师范大学教师教育学院,副研究员,美国哥伦比亚大学访问学者,主要研究方向为语文课程与教学论、课程与教学论、课程美学。